内容提要:本文基于4,841份大众问卷的调查结果,研究大众对受教育权性质、与受教育权相关法律的认知情况及权利受侵害时的法律救济等问题的看法。调查发现,大众的一般共识性认识在具体情境下会发生程度不等的变化;对法律认知情况并不与教育权实际享有呈正相关关系;行政救济为主、司法救济为辅的框架依然是历史与现实困境的部分反映。

关键词:受教育权 义务 法律 救济

一、调查背景

受教育权是宪法学、人权研究的基本内容之一,是现代教育法律制度赖以建立的基础,也是现代国家培养成熟公民的基础性范畴。不过,对于受教育权到底属于什么性质,学术界尚缺乏严格的共识,大众也有不一样的认识。从各国的国内法来看,人们对受教育权性质的认识大致经历了三种形态,即义务观、权利义务观和权利观。①从17世纪到20世纪初叶,受教育是公民对国家的绝对义务。在1919年德国魏玛宪法颁布以后,受教育权开始被视为权利和义务的复合体。“二战”以后,“国际人权宪章”宣示了受教育权的权利性质。我国宪法规定受教育既是公民的权利,又是公民的义务。

有学者从国内法和国际法的不同层面区别了受教育权的性质。在国内法层面上,就教育权的性质,权利或是义务或是权利义务复合体都产生了激烈的讨论。但在国际人权法上,学者一般将受教育权视为一项权利,而不是一种权利和义务的复合体,更不再是一项义务。②作为国际人权法上的一项权利,它的基本内涵是受教育者所享有的权利和国家所承担的义务。国家不但承担保证受教育者依法接受现存的各类教育的义务,还应承担按照其接受的国际人权法的要求建立适应个人全面发展所需的完整的现代教育体系和教育制度的义务。在国内法的框架内,国家在保护受教育者所享有的受教育权利方面的义务体现为公平分配受教育的机会并保障受教育者接受完整的教育的权利,国家不承担开办现行各种形式教育之外的教育的义务。③。

本文基于“中国大众受教育观调查”的数据,从大众对受教育权性质的一般认识、民众对受教育权相关法律的认识以及民众对受教育权救济途径的认识三个角度,考察大众关于受教育权的基本认知。

本次调查采取概率抽样基础上的大规模问卷调查,获取全国范围内公民个体的数据。主要通过采访员问卷面访进行。

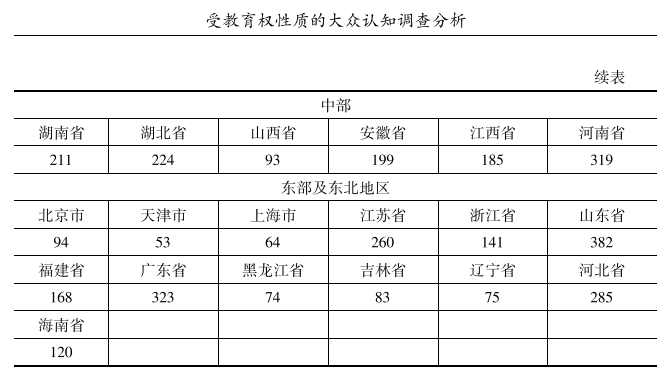

调查采用分层、多阶段、等概率的方式获取样本,覆盖了全国31个省份(不含港澳台)、125个城市。

初级抽样单位为县级行政单位,抽样框采用《全国分县市人口统计资料(2012)》中县级行政单位名单及户数资料;次级抽样单位为乡镇/街道,抽样框采用《2010中国建制镇统计资料》中的数据。

此次调查的受访人确定为14-70岁拥有固定住所的城镇居民。此次调查抽取6,000个样本,实际抽到4,846个样本,最后的有效样本数为4,841。问卷回收情况如下:

二、调查发现

(一)大众对受教育权性质的认识

在问卷调查中,我们设计了问题“您认为受教育是什么?”来考察民众对受教育的性质的一般认识。统计分析显示,82.9%的受访者认为受教育“既是权利也是义务”,10.4%的受访者认为受教育属于权利范畴,只有6.7%的受访者选择了受教育是义务。见表1。

此外,为了考察民众的受教育义务观念究竟如何,我们还对可能影响民众受教育观念的一些因素进行了交叉分析,我们发现,户口、年龄和受教育程度不同的群体之间在将受教育视为一种义务上存在相对显著的差异。以户口为变量进行考察可以发现,城乡差别对于民众是否将受教育视为一种义务存在明显的差异。12.5%的城镇户籍的受访者选择了读书是为了履行宪法法律义务,而农村户口的受访者中选择读书是履行宪法法律义务的比例只有8.4%,两者相差约4个百分点。见表3。

以年龄为变量进行考察可以发现,年龄差别对于民众是否将受教育视为一种义务存在明显的差异。在各个年龄段的群体当中,选择读书是为了履行宪法法律义务的受访者比例最高的是60岁以上的老年人群体,达到了21.4%,是平均数的两倍,而选择读书是为了履行宪法法律义务的受访者比例最低的则是29-39岁之间的青年群体,只有7.1%,最高值是最低值的三倍。年龄对于民众是否将受教育视为一种义务存在的影响呈现出一种“√”形态分布,28岁以下一般正在接受教育的年轻受访者选择受教育是一种义务的比例呈现出上升趋势,而29-39岁以上的青中年群体选择受教育是一种义务的比例则下降到谷底,40岁以上的中老年群体选择受教育是一种义务的比例则呈现出渐趋上升的趋势。见表4。

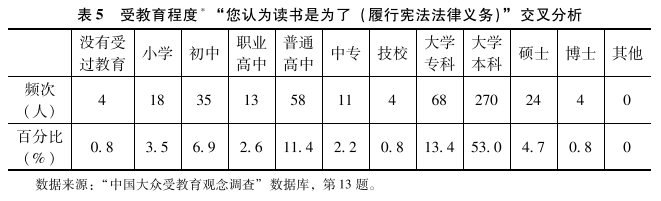

受教育程度本身对于民众是否将受教育视为一种义务存在影响呢?以学历为变量进行考察可以发现,受教育程度差别对于民众是否将受教育视为一种义务存在明显的差异。在各个学历的群体当中,选择读书是为了履行宪法法律义务的受访者比例最高的是最高学历为本科教育的群体,达到了53.0%,也就是说,在大学本科学历的受访者中,有超过一半的人认同受教育是一种义务。此外,数据分布还显示出,从小学—初中—高中—大学专科—大学本科,在这个阶梯型的普通教育序列当中,随着教育程度的提高,选择受教育是一种义务的比例也随之上升。而接受技校、中专、职业高中等职业教育的受访者选择受教育是一种义务的比例则非常低。见表5。

(二)大众对受教育权相关法律的认知

回顾我国受教育权法律保障发展的历史,将受教育权纳入宪法可追溯到1922年。1922年湖南省政府公布的湖南省宪法中,受教育权第一次在宪法制度上得到体现。该宪法第75条规定:“全省人民自满六岁起皆有继续受四年教育之义务,为达到前项之目的,得强制地方各自治团体,就地筹集义务教育经费、开办应有之国民学校。”《中华民国训政时期约法》于1931年颁布,其中第48条规定;“男女教育之机会一律平等。”随后的《中华民国宪法草案》于1936年公布,其第132条规定:“中华民国人民受教育之机会,一律平等。”1946年的《中华民国宪法》有关受教育权规定基本沿袭了1936年《中华民国宪法草案》。虽然在上述各部宪法之中,没有明确规定受教育权的概念与受教育权包含的相关内容,但公民都可依据宪法之规定,可以享受实体意义上的受教育权。

1954年《中华人民共和国宪法》第94条规定:“中华人民共和国公民有受教育的权利,国家设立并且逐步扩大各种学校和其他文化教育机关,以保证公民享受这种权利。”就此,新中国《宪法》中第一次明确规定了公民的受教育权。1978年《宪法》第51条规定:“公民有受教育的权利。国家逐步増加各类型的学校和其他文化教育设施,普及教育,以保证公民享有这种权利。”现行1982年《宪法》第46条规定:“中华人民共和国公民有受教育的权利和义务。”

1954年《宪法》颁布后的很长时期,教育领域的专门法律都没有制定出来。直到1980年才由全国人大常委会制定了《学位条例》,由最高权力机关制定的首部教育法律出台了。为能够保障宪法所规定的受教育权能够顺利的实现,在接下来的20多年里,教育法律纷纷出台,主要有1986年颁布的《义务教育法》、1993年颁布的《教师法》、1995年颁布的《教育法》、1996年颁布的《职业教育法》、1998年颁布的《高等教育法》、2002年颁布的《民办教育促进法》等。除此之外一些与之配套的行政法规也陆续出台,有《义务教育法实施细则》、《教师资格条例》等。教育主管部门相继发布了《高等学校暂行规程》、《专科学校暂行规程》、《小学暂行规程》、《幼儿园暂行规程》、《关于改革学制的决定》、《教师资格实施办法》、《学生伤害事故处理办法》等规章。上述这些教育法律法规与规章构成了我国教育法律体系框架。那么,对于保障人民群众受教育权的法律体系,民众了解多少呢?我们在问卷中进行了考察。数据分析显示,在包括《宪法》、《教育法》、《义务教育法》、《职业教育法》、《高等教育法》、《未成年人保护法》和《妇女权益保障法》等7部保障民众受教育权的重要法律中,只有对于义务教育法,有超过一半的受访者表示了解,其他几部法律被选择的比例均不到一半,甚至有15.6%的受访者选择了“都不知道”,即完全不了解问题中所列出的保障民众受教育权的法律。见表6。

(三)大众对受教育权救济途径的认知

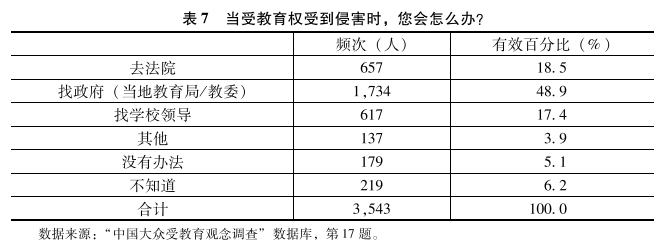

受教育权法律救济为法律上的受教育权赋予生命力,使法律上非人格的“抽象的权利”、“休眠的权利”变成富有生命力的“活的权利”、“行动的权利”。为了考察民众对受教育权法律救济途径的认识,我们在问卷中设计了题目“当受教育权受到侵害时,您会怎么办?”,以便了解民众在受教育权受到侵害时的救济途径选择。数据分析显示,有将近一半的受访者表示,当受教育权受到侵害时,他们会选择找政府,包括找当地的教育局或者教委即教育主管部门寻求解决。有将近两成的受访者选择当受教育权受到侵害时,他们会选择去法院寻求通过司法途径解决。比例仅次于去法院寻求解决的是去找学校领导,即受教育的具体执行负责机构的领导来解决。当然,也有超过一成的受访者认为,当受教育权受到侵害时,他们或者没有办法解决或者不知道究竟怎么解决。见表7。

此外,为了考察民众的受教育权法律救济观念究竟如何,我们还对可能影响民众受教育观念的一些因素进行了交叉分析。我们发现,户口、年龄、职业和受教育程度不同的群体之间在受教育权受到侵害时寻求救济的途径选择上存在相对显著的差异。

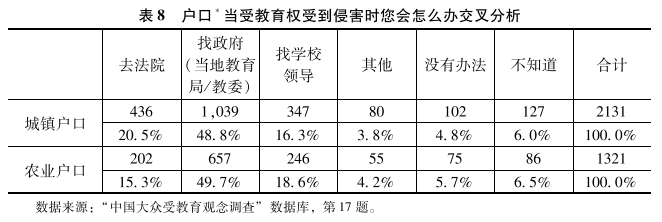

以户口为变量进行考察可以发现,城乡差别对于民众在受教育权受到侵害时寻求救济的途径存在明显的差异。在选择去法院寻求司法途径救济的比例上,城镇户籍的受访者要高于农村户籍的受访者,而在找政府部门和找学校领导寻求解决的比例,农村户籍的受访者则略高于城镇户籍受访者。同时,认为当受教育权受到侵害时他们或者没有办法解决或者不知道究竟怎么解决的比例,农村户籍受访者也略高于城镇户籍居民。见表8。

年龄对于民众在受教育权受到侵害时寻求救济的途径上也存在明显的差异。在各个年龄段的群体当中,当受教育权受到侵害选择去法院寻求司法救济的比例最高的是18-28岁的青年受访者,29-59岁之间的中年受访者群体选择司法救济的比例略低于青年受访者,选择司法救济比例最低的是18岁以下的未成年人受访者和60岁以上的老年受访者。选择政府行政救济的比例普遍较高,其中,40-59岁的中年群体最高。而选择直接找学校领导解决问题的比例最高的是一般正在接受教育的18岁以下的未成年人群体,同时,未成年人受访者也是选择不知道怎么办比例最高的群体,而老年人则是选择没有办法比例最高的群体。见表9。

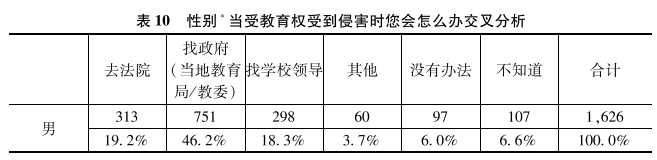

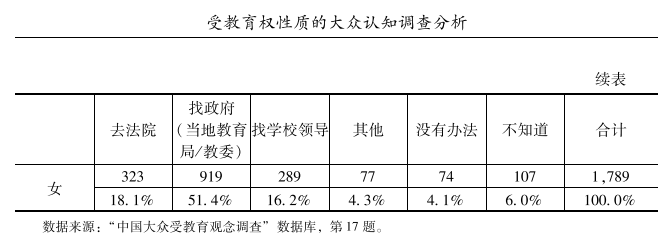

性别对于民众在受教育权受到侵害时寻求救济的途径上略有影响。这表现为,当受教育权受到侵害选择去法院寻求司法救济的比例,男性受访者略高于女性,而选择政府寻求行政救济的比例,则是女性受访者略高于男性。见表10。

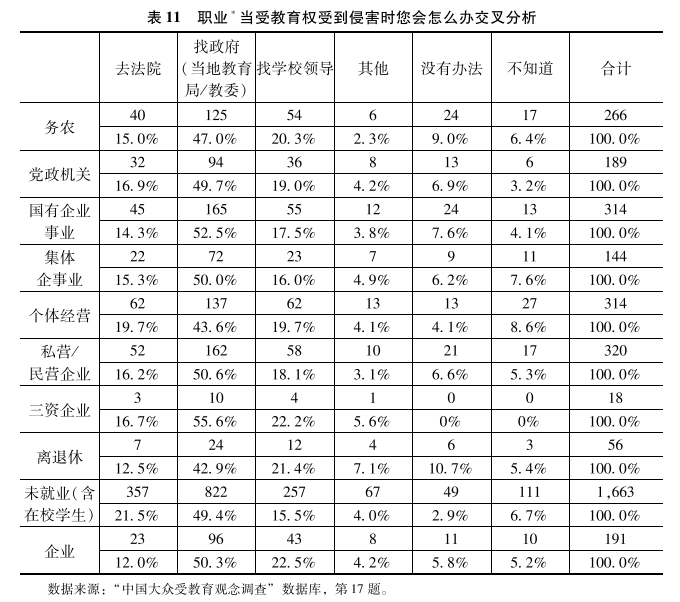

职业对于民众在受教育权受到侵害时寻求救济的途径上也存在明显的差异。在各个职业的群体当中,当受教育权受到侵害选择去法院寻求司法救济的比例最高的是以在校学生为主的未就业的受访者;选择政府行政救济的比例普遍较高,其中最高的是包括国有企业、集体企业以及私营企业三资企业等在内的企业工作人员受访者;而选择直接找学校领导解决问题的比例最高的是企业、离退休和务农的受访者群体。见表11。

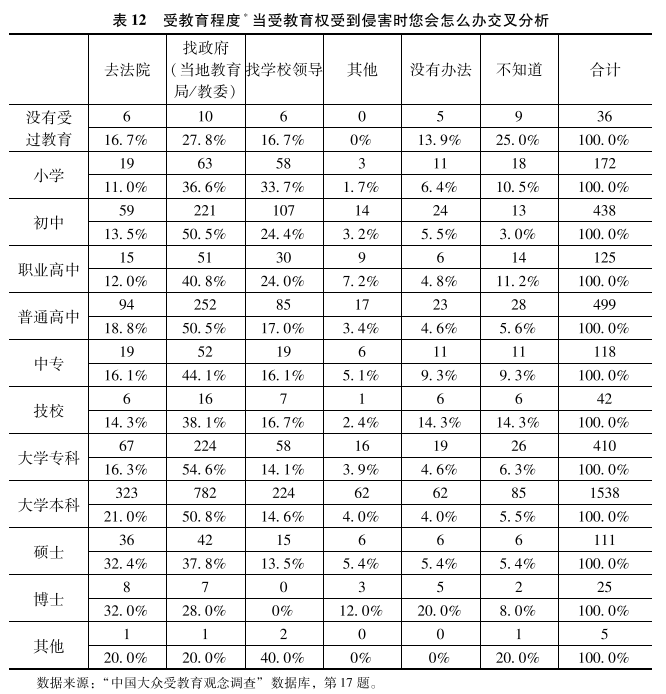

受教育程度本身对于民众在受教育权受到侵害时寻求救济的途径上也存在明显的差异。以学历为变量进行考察可以发现,在各个学历的群体当中,当受教育权受到侵害选择去法院寻求司法救济的比例最高的是接受过大学本科以上教育的受访者;而选择去政府寻求相关行政部门救济的受访者中,比例最高的是接受大学本科专科教育和初中高中教育的群体,均达到了一半以上;选择找学校领导解决的受访者比例最高的是受教育程度为小学的群体,达到3成以上。见表12。

总体而言,尽管在选择具体救济途径上,不同年龄、性质、职业、受教育程度的群体之间略有差异,但民众受教育权受侵害时会选择的主要救济渠道都是去找政府寻求相关部门的行政救济以及去找法院寻求司法救济,政府机关和法院成为中国民众受教育权法律救济的主要渠道。

三、总结和评论

(一)关于受教育权性质的认知的影响因素

对于受教育属于权利还是属于义务,虽然大众肯定的立场高达82.9%,但通过对户口、年龄和受教育程度等变量进行交叉分析发现,这些因素所分化出的不同群体(如城乡之间、长幼之间、教育水平高低之间的不同群体)存在显著的差别。因此,一方面,受教育“既是权利也是义务”已成为我国民众对受教育权性质的一般共识性认识;另一方面,普遍将受教育作为一项法律义务来进行理解,将自我接受教育从而成长为更为成熟的公民作为一项义务接受下来,受教育权作为一种公民意识,在我国仍有很长的路要走。

(二)关于受教育权的落实与民众对法律认知的相关性

受教育权从应有状态转变为法律状态,进而再转化为实有状态,与民众知道和了解多少与教育相关的法律法规并不呈现为严格的正相关关系。近百年来中国教育法律发展,尤其是改革开放以来的一系列教育法制建设,既是教育实践在法律制度上的反映,也是教育法律制度实施的产物。法律的明确和有力保障,以及政府的推动和社会所创造的各种条件,源源不断并且日益充分地实现着民众的受教育权,民众正在享受着越来越充分的实有的受教育权利。即使大众对数量众多的法律知晓了了,并没有明显影响受教育权从应然权利向法定权利和实然权利转换。但是,涉及更为具体的受教育权受侵害救济问题时,知晓程度则影响大众的行动选择。

(三)关于受教育权受到侵害时的救济途径

行政救济是中国民众受教育权受到侵害时主要的救济渠道,司法救济是备选机制。

受教育权行政救济是指国家行政机关通过解决受教育权的行政争议,制止和矫正违法或不当的行政侵权行为,从而使行政相对人合法的受教育权益获得补救的法律制度。在问卷调查中,有将近一半的受访者表示,当受教育权受到侵害时,他们会选择找政府,包括找当地的教育局或者教委即教育主管部门寻求解决。一方面,这可能依然是传统“大政府”的历史惯性功能,大众对政府的依赖和求助是一种“自然直觉”;另一方面,尽管行政救济有多方面的功能,但如果受教育权受损的致害方是政府(包括教育主管部门),那么恢复和弥补公民受损的受教育权则面临极大的困境。

与此同时,司法救济成为中国民众受教育权受到侵害时的备选机制,尤其涉及教育行政法律关系时。教育行政机关或教育法律法规的授权组织在实施的过程中与行政相对人之间存在着行政上的隶属关系,其主体之间的地位不对等,一方须服从另一方的领导和管理,例如在学籍、学位、考试评估、学生违纪惩戒、教育教学秩序维护等教育教学管理领域都是如此。而公立学校与学生之间因双方地位不平等,同样存在行政法律关系,公立学校则可以成为行政主体。在保护公民受教育权因具体教育行政行为被侵犯的问题上,在司法救济的途径上当事人可选择教育行政诉讼制度以及行政赔偿制度等加以救济。

司法救济之所以无法成为民众受教育权受到侵害时的主要救济渠道,很大程度上也是因为受教育权的可诉性仍然是一个问题。受教育权复杂特殊的权利结构决定了一部分受教育权不具有可诉性,一部分受教育权具有可诉性。主流观念认为,受教育权作为“社会权利与传统的个人权利不同,法院无法直接落实社会权利,这些权利必须由成文法来贯彻。因此,社会权利的宣布通常并不被视为宪法的一部分,而被视为政治宣言,这种宣言在没有赋予公民个人权利的情况下,将政治义务加诸立法机关”。④因此,宪法以基本权利规定下来的受教育权由于缺乏充分的可诉性而经常难以完全得到保障。

(赵树坤,西南政法大学教授,法学博士;朱林方,西南政法大学讲师,法学博士。本文系教育部重点研究基地人权教育与研究中心课题《中国大众受教育观调查》的阶段性成果。)

注释:

①杨成铭:《从国际法角度看受教育权的权利性质》,载《法学研究》2005年第5期。

②参见杨成铭:《国际人权法中受教育权的性质:权利或义务》,载《法学评论》2004年第6期。

③参见注①。

④中央教育科学研究所比较教育研究室:《简明国际教育百科全书·教育管理》,北京教育科学出版社1992年版,第158页。

Abstract:Based on the survey results of 4,841 questionnaires,this article studies the public awareness of the right to education,the cognition of relevant laws,and views on legal remedies for the aggrieved party.The survey indicates that the public consensus varies in specific circumstances,and there is no positive relationship between the awareness of laws and the real enjoyment of the right to education,and the framework that administrative remedies are applied mostly while judicial remedies as a subsidiary is still partly demonstrates the historical and realistic dilemma.

(责任编辑刘更银)

京公网安备 11010102003980号

京公网安备 11010102003980号