内容提要:我国民法总则所确立的“绿色原则”为将环境权渗入民法之中开启了一扇窗。为进一步在民法中保护环境权,需要厘清环境权在民法典中归置方式,并妥善处理立法中环境权利与环境权力的冲突、司法中环境权的精神特质难以维护等问题。在此基础上,应适当限制财产法的社会化进程,并率先对“生命性环境权”进行全方面维护。进而应在尊重私法自治的前提下,使环境权作为环境资源立法内容的重要基石,为解决涉及公民切身利益的环境污染问题提供及时、有效保障。

关键词:民法总则 绿色原则 环境权

过去几十年中,“环境权”问题在环境法的理论探讨与实践中无疑占据了重要地位,并被视为环境法学科发展的基石和引导公民“权利意识”形成的风向标。但也有论者认为,鉴于“环境权”这一概念的模糊性及实际适用的困难,过度宣扬“环境权”有害于我国传统法律体系的稳定与发展。①不过,不可否认的是,环境权的触角已然延伸至我国重要法律部门的内部。2017年,十二届全国人大第五次会议审议通过的《民法总则》第9条,将“绿色基因”引入我国民法典:“民事主体从事民事活动,应当保护环境、节约资源,促进人与自然的和谐发展”。这既是环境权在特定意义上的民法表达,又是我国民法典积极回应当代严峻的环境状况、全面推进生态文明建设的内在要求。然而,虽然从形式上看我国民法典已具有“绿色”属性,但并不意味着环境权的内容、性质与功能已自洽地存在于民事制度之中,也不意味着人民已经具有应用该原则的自觉性。在此,本文将通过对环境权与民法典的渊源关系进行剖析,整理环境权在现有的民法典制度中所面临的适用难题,并在此基础上提出进一步改进的思路。

一、民法典对环境权的积极诉求

从环境权的发展过程看,无论是《人类环境宣言》中提到的“全人类的共同利益”,或《里约宣言》中强调的“人类共同地可持续发展”,都体现了环境权的整体性和不可分性,及环境权创设后期的“人权”范式。它的合理性依据是“环境已作为人类最基本的生活条件得到认可,并且它对于促进人类整体的尊严和福利、实现其他人权是不可或缺的” ②。这种从宏观的视角对环境权的理解,无疑是传统自由主义法治理念下“私权本位”的具体体现。随后,当不可逆的、后果严重的环境污染和资源破坏问题大量侵袭全球时,国家的角色从环境保护的倡导者和依法行政的实施者转变为联结企业环境责任与公众环境权利的复合体。但是,我国法律体系的完善并没有同国家规制任务的变迁保持同步,作为调整社会关系和维护合法权益发挥最重要作用的民法对保护环境私益颇显力不从心,现存的环境民事制度更无法对环境公益的救济产生助力。在传统的法秩序之下,民事法律制度对人与人之间环境权利的法律分配与涉及环境权的诉讼法律救济缺乏明确的操作经验,立法系统的可靠预期与个案判决的有效指导也被证明收效甚微③。因此,环境权的“落地”之行任重而道远。

2017年3月我国民法总则“绿色原则”的公布意味着环境的生态价值及保护已被视为社会公共生活的基础价值而倡导,并应以此为基本准则贯穿制度完善、标准制定、政策执行的方方面面。从更宽泛的意义上来看,这是世界的外在变化对人与自然关系的重新认识和环境法内在体系的重新建构。实际上,环境权的产生最早亦始于民法典。早在法国民法典时期,虽由于时代限制坚持“所有权绝对”原则,对不动产使用过程中散发的煤烟、油烟、噪声未能引起充分的注意,但在法典中亦提出“近邻妨害”以维护社会利益,环境权通过财产权、相邻权等形式表现出来。德国民法典中也规定了许多处理环境纠纷、协调相邻关系的法律规范④。在此基础上,我国民法典“绿色原则”赋予环境权更深层次的意义,这是十八届五中全会“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念在法律领域中的表达。首先,“绿色原则”要求在产权明晰的基础上,实现人与自然的和谐相处,以最有效的方式利用资源;其次,“绿色原则”体现了民法典肩负的反映环境资源逐渐恶化社会特点的义务。我国过去的环境保护过度依赖行政指导却忽视了与侵权责任法的衔接保护,在“风险预防原则”与“可持续发展原则”的要求下,民法典应对传统的“所有权绝对主义”与“个人主义”理念中的财产权客体、用益物权、相邻关系及侵权责任等制度进行重新审视以适应现代社会发展、保护社会公众利益的迫切需要⑤。由此可见,环境权若不列入民事权利之中,我国民法典则无法启动环境保护的权利支点;环境权主体的不特定性并不排斥其权利内容的民事性,以人类生存利益为基石的民法典理应将环境权所涉财产、人体健康、受损环境列入民法确认和保护的对象⑥。

二、逻辑归置的首要问题:环境权在我国民法典中的归宿

环境权与平等主体之间的人身、财产权不同,其本质是多层次复合型的抽象性权利。仅从单一视角来理解环境权是不充分且不理性的。从法律保障角度来看,环境权不仅包括法律权利⑦,并且还具有人权的本质及伦理基础;从传统物权角度看,环境权应同时包含人对外界环境的利用(环境相邻权、环境使用权)与人对环境的依存两部分;从传统侵权的角度看,环境权的救济应扩充至精神层面。因此,对环境权的理解应至少包括两部分内容:其一,环境权产生于人与自然的基本关系。人与环境的交互活动从更深层次的意义上来说是人与人之间的交互活动,人与环境关系的法律调整,既涉及人与人之间环境权利的法律分配,又涉及对环境权的救济问题;其二,环境权的本质是抽象性的精神权利。虽然环境权可以实在法律规范的形式表现出来,但它并不属于单纯的个人权利,而是人类追求美好生活的、超越理性层面的具有精神层面独立意义的抽象权利⑧。

目前我国学者在环境权问题上存在较大的分歧在于“环境权能否入民法典”及“环境权以什么样的形式入民法典”。对于前一个问题,“绿色原则”的公布为其创造了一个良好的开端。虽然环境权的内容具有不确定性,持“环境权肯定论”的学者们的各执一词,但将环境权纳入民法典是民法包容性的重要体现,是顺应时代潮流的必然之选;对于后一个问题,应基于类型化的路径寻求环境权在不同适用方式下所主张的内容及其所容纳的制度结构,以期确定未来环境权纳入民法典的张力程度及边界。在此背景下,厘清环境权在我国民法典中的归置方式,是解决环境权适应性的先决问题。

第一,对传统民事权利予以生态化改造的模式。虽然我国民法天然具有环境保护功能,但其效用对处理相关环境案件是极低的。比如在相邻权制度中,对于造成的噪声污染侵害相邻不动产义务人有免除侵害、赔偿损失的义务。但对于大规模噪声污染,受害人人数众多、所受损害不一的情况下,受害人仅依据相邻权维护自身权益是极其困难且补偿不足的。以此,可通过解释学的方法,对现有的民事权利作有利于环境保护的解释⑨,“绿色原则”恰可为其保驾护航。比如我国可以对传统物权理论中客体范围进行一定程度的扩大解释,将“资源产品取得权”纳入其中,具体技术规则则可通过“转致”的方式指引至其他自然资源法律中⑩;或比照德国,在民法典中将民事权利的保护内容延伸至更深层次的精神性层面,“动物不是物。它们由环境资源法等特别法加以保护。除另有其他规定外,对动物准用有关物的规定。”但是,对传统民事权利的生态化改造路径并非坦途。一方面,关于环境权在民事制度中适用的范围和实现方式仍不明晰,造成了相关民事案件的适用混乱和非规范性;另一方面,它也会导致民法和其他相关环境立法的规则交叉重叠,在环境民事审判中出现法官难以“找法”和不同法域的规范不成体系的困境⑪。

第二,写入环境权的子权利的模式。有部分学者认为,虽然环境权整体写入民法已显现出理论和体系中的诸多障碍,但将安宁权、清洁空气权等子权利部分写入民法并非完全不可能。子权利写入民法的必要前提是解决民法的个人利益本位与环境资源的公共性之间的矛盾,即该子权利涉及到的环境资源是可度量的经济利益或非可度量的民法规制范围内的人格利益。有的国家已通过案例或个案裁判将其并入本国法律之内。如日本2006月3月进行的“国立景观诉讼”的判决将子权利景观利益视为受法律保护的个人利益;在阿根廷,清洁的饮用水权利被视为宪法环境权的基本组成部分,法院曾多次命令政府提供饮用水,建造饮用水处理设施、医治因受污染饮用水而受到损害的个人,以及实施其他环境补救措施⑫。但是,子权利写入模式易通过对环境法理念和环境法规制方式的渗透为民法设定新的价值取向,导致民法自身内在体系的紊乱。民法在根本上仍是“公民之法”,环境权的部分写入须视为在传统民法发展模式、制度规范、社会伦理认同的基础上的适当补充,而非“篡权”。因而须对子权利与传统民事权利的融合程度和添加限度作有利于民法典发展的考量。

三、“绿色原则”下环境权面临的困境

从世界范围内环境权的立法来看,环境权的民法保护正围绕上述两种模式持续调整。但由于立法者(政府)、企业、公众对环境权的本质、类型、内容、保护方式都存在较大的认知鸿沟,加上环境权自身的定义不确定性和适用的非统一性,环境权在立法、司法中面临着重重困境。

第一,在立法中,环境权利与环境权力的冲突难以调和。“绿色原则”的本质在于将公众环境保护权作为一种环境民主的权利构造引入私法,即在私法中保障公民自主行为和控制他人行为的能力、管理并确保其自身的或公共的环境利益。由于环境公共物品的属性,对其维护存在严重的“搭便车”现象,在市场失灵时,政府作为环境公共物品的主要维护者以集体理性来弥补个体理性的不足。同样,政府在利益错综复杂的环境案件中也存在失灵现象,这就需要公众的助力来弥补政府运行的缺陷⑬。但是,政府与公众的力量差异明显,即使在“绿色原则”中明确了公众的环境保护权利,但当公众私权利受到阻碍时,在“绿色原则”庇护下的公权力的行使是否就是正当且有效的?当私权利面对公权力的对抗时,“绿色原则”发挥作用的限度在哪?比如地役权未来发展的重要方向为“保护性役权”或“环境役权”为了保护环境,政府可以对他人所有之土地用途设定某些限制,包括基于保护区域内生态、景观或者历史人文环境的考虑,要求他人在其土地上放弃从事任何建设行为⑭。“绿色原则”使得环境规制方式由原先的“公权限制私权”(如“限制所有权”、“限制使用权”、“限制契约自由”)转变为由“私权限制私权”,在降低成本、提高效率、促进公民积极性的同时,未完善的条文与司法解释会使主体对行为结果的可预期性与主体对自身享有的环境权产生质疑。同时,环境权利与环境权力的对抗是民法与环境法价值取向不一的直接反映。同样是追求效率价值,环境法关注的效率具有社会利益相关性和可持续性两方面特征,而民法中的物权制度则关注以经济学为前提和基础的“物的效用”,在“环境保护相邻权中”,具有对个人的“物的效用”的强制性规定的相邻关系须被纳入多数人的利益考量和生态发展,必将产生“由外而内”的私法立场与“由内而外”的社会法立场的碰撞⑮。

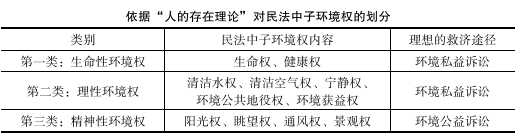

第二,在司法中,环境权的精神特质难以维护。在这里之所以把环境权的精神特质单独加以论述,是因为这是环境权人权本质的体现且为其有别于传统民法理论中一般人格权与相邻权的重要特殊点。环境权具有精神层面的独立意义。基于康德的人的存在理论,按照由浅入深的顺序,环境权可划分为生命性环境权、理性环境权和精神性环境权。生命性环境权是人对环境要素侵害的最直接感知,是把人对身体的直接物质性伤害这种感性认识上升为侵害环境权利这一般客体的理性认识,比如闻到化工厂的有毒气体而导致的呕吐昏厥;长期接触噪声侵扰而导致的听力下降等。而理性环境权是高于动物性的人的“自我意识”层次的环境权,包括人们对环境要素的基本诉求及财产性、程序性环境权,如宁静权、公众的环境知情权、环境决策参与权、环境财产权等。而近些年来,国际立法和实践均已将环境权的外延指向了精神性环境权。比如美国的《国家环境政策法》中法律设定目标即“为全体国民创造安全、健康、富有生命力并符合美学和文化上的优美的环境”;《联合国保护世界文化和自然遗产公约》含有环境精神美感的内容。精神性环境权与人的人格性环境权相对应的,实质上是以环境资源的美学价值和生态价值为基础的人的精神活动权,是超越人的最基本环境诉求的、属于精神享受性的权利⑯。有的学者从民法视角对环境权与一般人格权作出对比分析,并提出环境人格权理论,认为其主要内含精神利益,包括安全权、阳光权、清洁水权、清洁空气权、宁静权、眺望权、通风权等,虽然与物质的自然密切相关,但它不具有通常的财产利益内容,而是人在适宜的环境中所获得的精神利益⑰;也有的学者认为,精神性环境权以非人身、财产为客体的环境享受利益为主,对其保护通常并非由一般的精神损害赔偿救济,而是由环境民事公益诉讼进行。但是,就我国目前的司法实践来看,环境民事公益诉讼救济的对象为环境容量、非国家保护的自然资源等在内的生态本身的损害⑱,对于理性环境权侵害,在没有明显的人身损害的情况时,通常以“精神损害赔偿”的方式救济受害人;而对于精神性环境侵害,法院通常归以“环境私益诉讼”的范畴并以“没有实质的损害”为由驳回起诉或宣告原告败诉。

关键词:民法总则 绿色原则 环境权

过去几十年中,“环境权”问题在环境法的理论探讨与实践中无疑占据了重要地位,并被视为环境法学科发展的基石和引导公民“权利意识”形成的风向标。但也有论者认为,鉴于“环境权”这一概念的模糊性及实际适用的困难,过度宣扬“环境权”有害于我国传统法律体系的稳定与发展。①不过,不可否认的是,环境权的触角已然延伸至我国重要法律部门的内部。2017年,十二届全国人大第五次会议审议通过的《民法总则》第9条,将“绿色基因”引入我国民法典:“民事主体从事民事活动,应当保护环境、节约资源,促进人与自然的和谐发展”。这既是环境权在特定意义上的民法表达,又是我国民法典积极回应当代严峻的环境状况、全面推进生态文明建设的内在要求。然而,虽然从形式上看我国民法典已具有“绿色”属性,但并不意味着环境权的内容、性质与功能已自洽地存在于民事制度之中,也不意味着人民已经具有应用该原则的自觉性。在此,本文将通过对环境权与民法典的渊源关系进行剖析,整理环境权在现有的民法典制度中所面临的适用难题,并在此基础上提出进一步改进的思路。

一、民法典对环境权的积极诉求

从环境权的发展过程看,无论是《人类环境宣言》中提到的“全人类的共同利益”,或《里约宣言》中强调的“人类共同地可持续发展”,都体现了环境权的整体性和不可分性,及环境权创设后期的“人权”范式。它的合理性依据是“环境已作为人类最基本的生活条件得到认可,并且它对于促进人类整体的尊严和福利、实现其他人权是不可或缺的” ②。这种从宏观的视角对环境权的理解,无疑是传统自由主义法治理念下“私权本位”的具体体现。随后,当不可逆的、后果严重的环境污染和资源破坏问题大量侵袭全球时,国家的角色从环境保护的倡导者和依法行政的实施者转变为联结企业环境责任与公众环境权利的复合体。但是,我国法律体系的完善并没有同国家规制任务的变迁保持同步,作为调整社会关系和维护合法权益发挥最重要作用的民法对保护环境私益颇显力不从心,现存的环境民事制度更无法对环境公益的救济产生助力。在传统的法秩序之下,民事法律制度对人与人之间环境权利的法律分配与涉及环境权的诉讼法律救济缺乏明确的操作经验,立法系统的可靠预期与个案判决的有效指导也被证明收效甚微③。因此,环境权的“落地”之行任重而道远。

2017年3月我国民法总则“绿色原则”的公布意味着环境的生态价值及保护已被视为社会公共生活的基础价值而倡导,并应以此为基本准则贯穿制度完善、标准制定、政策执行的方方面面。从更宽泛的意义上来看,这是世界的外在变化对人与自然关系的重新认识和环境法内在体系的重新建构。实际上,环境权的产生最早亦始于民法典。早在法国民法典时期,虽由于时代限制坚持“所有权绝对”原则,对不动产使用过程中散发的煤烟、油烟、噪声未能引起充分的注意,但在法典中亦提出“近邻妨害”以维护社会利益,环境权通过财产权、相邻权等形式表现出来。德国民法典中也规定了许多处理环境纠纷、协调相邻关系的法律规范④。在此基础上,我国民法典“绿色原则”赋予环境权更深层次的意义,这是十八届五中全会“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念在法律领域中的表达。首先,“绿色原则”要求在产权明晰的基础上,实现人与自然的和谐相处,以最有效的方式利用资源;其次,“绿色原则”体现了民法典肩负的反映环境资源逐渐恶化社会特点的义务。我国过去的环境保护过度依赖行政指导却忽视了与侵权责任法的衔接保护,在“风险预防原则”与“可持续发展原则”的要求下,民法典应对传统的“所有权绝对主义”与“个人主义”理念中的财产权客体、用益物权、相邻关系及侵权责任等制度进行重新审视以适应现代社会发展、保护社会公众利益的迫切需要⑤。由此可见,环境权若不列入民事权利之中,我国民法典则无法启动环境保护的权利支点;环境权主体的不特定性并不排斥其权利内容的民事性,以人类生存利益为基石的民法典理应将环境权所涉财产、人体健康、受损环境列入民法确认和保护的对象⑥。

二、逻辑归置的首要问题:环境权在我国民法典中的归宿

环境权与平等主体之间的人身、财产权不同,其本质是多层次复合型的抽象性权利。仅从单一视角来理解环境权是不充分且不理性的。从法律保障角度来看,环境权不仅包括法律权利⑦,并且还具有人权的本质及伦理基础;从传统物权角度看,环境权应同时包含人对外界环境的利用(环境相邻权、环境使用权)与人对环境的依存两部分;从传统侵权的角度看,环境权的救济应扩充至精神层面。因此,对环境权的理解应至少包括两部分内容:其一,环境权产生于人与自然的基本关系。人与环境的交互活动从更深层次的意义上来说是人与人之间的交互活动,人与环境关系的法律调整,既涉及人与人之间环境权利的法律分配,又涉及对环境权的救济问题;其二,环境权的本质是抽象性的精神权利。虽然环境权可以实在法律规范的形式表现出来,但它并不属于单纯的个人权利,而是人类追求美好生活的、超越理性层面的具有精神层面独立意义的抽象权利⑧。

目前我国学者在环境权问题上存在较大的分歧在于“环境权能否入民法典”及“环境权以什么样的形式入民法典”。对于前一个问题,“绿色原则”的公布为其创造了一个良好的开端。虽然环境权的内容具有不确定性,持“环境权肯定论”的学者们的各执一词,但将环境权纳入民法典是民法包容性的重要体现,是顺应时代潮流的必然之选;对于后一个问题,应基于类型化的路径寻求环境权在不同适用方式下所主张的内容及其所容纳的制度结构,以期确定未来环境权纳入民法典的张力程度及边界。在此背景下,厘清环境权在我国民法典中的归置方式,是解决环境权适应性的先决问题。

第一,对传统民事权利予以生态化改造的模式。虽然我国民法天然具有环境保护功能,但其效用对处理相关环境案件是极低的。比如在相邻权制度中,对于造成的噪声污染侵害相邻不动产义务人有免除侵害、赔偿损失的义务。但对于大规模噪声污染,受害人人数众多、所受损害不一的情况下,受害人仅依据相邻权维护自身权益是极其困难且补偿不足的。以此,可通过解释学的方法,对现有的民事权利作有利于环境保护的解释⑨,“绿色原则”恰可为其保驾护航。比如我国可以对传统物权理论中客体范围进行一定程度的扩大解释,将“资源产品取得权”纳入其中,具体技术规则则可通过“转致”的方式指引至其他自然资源法律中⑩;或比照德国,在民法典中将民事权利的保护内容延伸至更深层次的精神性层面,“动物不是物。它们由环境资源法等特别法加以保护。除另有其他规定外,对动物准用有关物的规定。”但是,对传统民事权利的生态化改造路径并非坦途。一方面,关于环境权在民事制度中适用的范围和实现方式仍不明晰,造成了相关民事案件的适用混乱和非规范性;另一方面,它也会导致民法和其他相关环境立法的规则交叉重叠,在环境民事审判中出现法官难以“找法”和不同法域的规范不成体系的困境⑪。

第二,写入环境权的子权利的模式。有部分学者认为,虽然环境权整体写入民法已显现出理论和体系中的诸多障碍,但将安宁权、清洁空气权等子权利部分写入民法并非完全不可能。子权利写入民法的必要前提是解决民法的个人利益本位与环境资源的公共性之间的矛盾,即该子权利涉及到的环境资源是可度量的经济利益或非可度量的民法规制范围内的人格利益。有的国家已通过案例或个案裁判将其并入本国法律之内。如日本2006月3月进行的“国立景观诉讼”的判决将子权利景观利益视为受法律保护的个人利益;在阿根廷,清洁的饮用水权利被视为宪法环境权的基本组成部分,法院曾多次命令政府提供饮用水,建造饮用水处理设施、医治因受污染饮用水而受到损害的个人,以及实施其他环境补救措施⑫。但是,子权利写入模式易通过对环境法理念和环境法规制方式的渗透为民法设定新的价值取向,导致民法自身内在体系的紊乱。民法在根本上仍是“公民之法”,环境权的部分写入须视为在传统民法发展模式、制度规范、社会伦理认同的基础上的适当补充,而非“篡权”。因而须对子权利与传统民事权利的融合程度和添加限度作有利于民法典发展的考量。

三、“绿色原则”下环境权面临的困境

从世界范围内环境权的立法来看,环境权的民法保护正围绕上述两种模式持续调整。但由于立法者(政府)、企业、公众对环境权的本质、类型、内容、保护方式都存在较大的认知鸿沟,加上环境权自身的定义不确定性和适用的非统一性,环境权在立法、司法中面临着重重困境。

第一,在立法中,环境权利与环境权力的冲突难以调和。“绿色原则”的本质在于将公众环境保护权作为一种环境民主的权利构造引入私法,即在私法中保障公民自主行为和控制他人行为的能力、管理并确保其自身的或公共的环境利益。由于环境公共物品的属性,对其维护存在严重的“搭便车”现象,在市场失灵时,政府作为环境公共物品的主要维护者以集体理性来弥补个体理性的不足。同样,政府在利益错综复杂的环境案件中也存在失灵现象,这就需要公众的助力来弥补政府运行的缺陷⑬。但是,政府与公众的力量差异明显,即使在“绿色原则”中明确了公众的环境保护权利,但当公众私权利受到阻碍时,在“绿色原则”庇护下的公权力的行使是否就是正当且有效的?当私权利面对公权力的对抗时,“绿色原则”发挥作用的限度在哪?比如地役权未来发展的重要方向为“保护性役权”或“环境役权”为了保护环境,政府可以对他人所有之土地用途设定某些限制,包括基于保护区域内生态、景观或者历史人文环境的考虑,要求他人在其土地上放弃从事任何建设行为⑭。“绿色原则”使得环境规制方式由原先的“公权限制私权”(如“限制所有权”、“限制使用权”、“限制契约自由”)转变为由“私权限制私权”,在降低成本、提高效率、促进公民积极性的同时,未完善的条文与司法解释会使主体对行为结果的可预期性与主体对自身享有的环境权产生质疑。同时,环境权利与环境权力的对抗是民法与环境法价值取向不一的直接反映。同样是追求效率价值,环境法关注的效率具有社会利益相关性和可持续性两方面特征,而民法中的物权制度则关注以经济学为前提和基础的“物的效用”,在“环境保护相邻权中”,具有对个人的“物的效用”的强制性规定的相邻关系须被纳入多数人的利益考量和生态发展,必将产生“由外而内”的私法立场与“由内而外”的社会法立场的碰撞⑮。

第二,在司法中,环境权的精神特质难以维护。在这里之所以把环境权的精神特质单独加以论述,是因为这是环境权人权本质的体现且为其有别于传统民法理论中一般人格权与相邻权的重要特殊点。环境权具有精神层面的独立意义。基于康德的人的存在理论,按照由浅入深的顺序,环境权可划分为生命性环境权、理性环境权和精神性环境权。生命性环境权是人对环境要素侵害的最直接感知,是把人对身体的直接物质性伤害这种感性认识上升为侵害环境权利这一般客体的理性认识,比如闻到化工厂的有毒气体而导致的呕吐昏厥;长期接触噪声侵扰而导致的听力下降等。而理性环境权是高于动物性的人的“自我意识”层次的环境权,包括人们对环境要素的基本诉求及财产性、程序性环境权,如宁静权、公众的环境知情权、环境决策参与权、环境财产权等。而近些年来,国际立法和实践均已将环境权的外延指向了精神性环境权。比如美国的《国家环境政策法》中法律设定目标即“为全体国民创造安全、健康、富有生命力并符合美学和文化上的优美的环境”;《联合国保护世界文化和自然遗产公约》含有环境精神美感的内容。精神性环境权与人的人格性环境权相对应的,实质上是以环境资源的美学价值和生态价值为基础的人的精神活动权,是超越人的最基本环境诉求的、属于精神享受性的权利⑯。有的学者从民法视角对环境权与一般人格权作出对比分析,并提出环境人格权理论,认为其主要内含精神利益,包括安全权、阳光权、清洁水权、清洁空气权、宁静权、眺望权、通风权等,虽然与物质的自然密切相关,但它不具有通常的财产利益内容,而是人在适宜的环境中所获得的精神利益⑰;也有的学者认为,精神性环境权以非人身、财产为客体的环境享受利益为主,对其保护通常并非由一般的精神损害赔偿救济,而是由环境民事公益诉讼进行。但是,就我国目前的司法实践来看,环境民事公益诉讼救济的对象为环境容量、非国家保护的自然资源等在内的生态本身的损害⑱,对于理性环境权侵害,在没有明显的人身损害的情况时,通常以“精神损害赔偿”的方式救济受害人;而对于精神性环境侵害,法院通常归以“环境私益诉讼”的范畴并以“没有实质的损害”为由驳回起诉或宣告原告败诉。

四、我国环境权民法保护的现实出路

有的学者认为,在民法典中对“环境权利”话语的张扬会与生态文明建设的目标南辕北辙:“权利优先”会导致像西方自由主义意识形态一样缺乏对共同体的关心,“绝对化的权利分配方式”在分配社会公共资源的过程中会压缩政治审议的空间和谈判的可能性,最终陷入“囚徒困境”⑲。但是,我国原民法本身已具备环境保护的“义务性”功能,如《物权法》第90条,“不动产权利人不得违反国家规定弃置固体废物,排放大气污染物、噪声、光、电磁波辐射等有害物质”,我们试图要在此基础上赋予民法典的绝不是“完全绝对的环境权利优先”,而是“相对的权利分配方式”,在尊重私法自治、保障绝大多数公民环境权利的基础上,作为环境资源立法内容的重要基石和补充,鼓励公众参与为自然资源发声。

首先,在物权法中,主要通过对财产法有限制的社会化进程以实现。随着现代社会环境污染、资源破坏及环境群体性事件的频发,多数学者主张私有财产权的排他性、绝对性、任意性应被其“社会化”所取代,即强调为了环境公共利益,国家和政府对公民私有财产权可进行一定程度的限制。传统的社会法律体系调整的行为模式是“人—人”行为模式,而在生态社会,须平衡环境利益与社会个人经济利益的冲突,因而在涉及到环境问题时应为“人—环境—人”的行为模式⑳。但是需要我们注意的是,“财产法的重心从保障个人财产的绝对权利向关心个人生活转变”是以个人基本财产权利的保障为基础的,具体来说,(1)在相邻关系方面,不得以“生态整体性”或“区域相连性”对相邻关系的适用范围作无限扩充,而应在已有的损害后果发生的基础上,对当事人双方是否具有相邻关系作出判断,并且不再局限于“不动产的紧密相连”这一形式要件。由于环境侵害发生地域的不稳定性与损害结果的滞后性与不确定性,所以判别侵害时既要考虑到该侵害与其不动产地域的关联程度,又要考虑到该侵害是否有进一步深化或扩充的可能,从而赋予权利人提起环境私益诉讼或公益诉讼的权利。(2)在准用益物权方面,应在保障准用益物权人私权的基础上,国家进行适度的干预和管理。准用益物权与一般的用益物权相比,由于取得方式和权利内容的不同,权利人所负担的公法上的义务较多,甚至构成权利人义务的主要部分[21]。物权法须在保障公民合理开发利用自然资源权利的基础上,使公民积极主动而非被动地保护自己所属自然资源的管理维护,再作出时间、地域、处分、利用方式等的限制措施,以实现公共利益与公民权利的共同保护。

其次,在侵权法中,应率先对“生命性环境权”进行全方面维护,在对环境污染类型化区分的基础上对环境侵权归责原则进行区别化适用。目前,受我国法治发展程度与司法资源的限制,环境诉讼仍以保护“生命性环境权”为主轴,在此基础上再扩充至“理性环境权”和“精神性环境权”。根据我国《侵权责任法》第65条《侵权责任法》第65条:因污染环境造成损害的,污染者应当承担责任。的规定,一般认为,我国环境侵权案件应一律适用“无过错责任原则”,这似乎既符合传统环境侵权对弱者的倾向性保护功能,又与国际上多数国家的通行做法相一致。但是,考虑到民法典编纂的本土性和时代性,我国环境侵权案件是否能“一刀切”的适用无过错责任原则,还需根据我国司法实践的相关情况来进行说明。目前,就我国法院的司法实践来看,针对大气、水等领域,不承认“排污标准”效力,环境侵权成立与否与“是否符合排污标准”无关,全部适用“无过错归责原则”;而针对噪声、辐射、粉尘等“不可量物污染”,我国法院承认“国家标准”的效力,超过“国家标准”才承担侵权责任。针对该类型化思路,法院作出的解释是:大气、水属于“拟制型污染”,可标准化程度低,污染类型、风险程度、作用形式、后果的显现时间及程度复杂多样,需要法院针对个案作出灵活性判断;而噪声、辐射、粉尘等不可量物属于“实质型污染”,可标准化程度高,排污行为、后果的显现形式较为单一,可预测性强,排污单位是否构成侵权行为完全可根据环境专业技术加以判断[22]。本文基本赞同上述区分,并建议将其写入未来的民法典。在可标准化程度低的领域,“一刀切”地适用“无过错原则”既能有效发挥环境管制的风险控制功能,又能合理分配侵权责任,尽可能地保障最广大人民群众的利益;在可标准化程度高的“可量化物污染”领域,以客观的“排污标准”作为判断行为人有无主观过错的依据并以此来确定行为人是否应当承担侵权责任,有利于维护行为人在环境保护方面的积极能动性,并由此来“正面激励”行为人持续提高污染治理程度和水平。将“二元归责原则”引入环境侵权领域,是对公民环境权全面保障的最直接有力的方式。

最后,我国法院在审判时应适当考虑到对精神性环境权的保障。由于精神性环境权复杂性与难认定性,对精神性环境权的救济是我国法院长期以来未涉足的领域。我国目前可以采取循序渐进的方法对其进行适当保护。比如,在我国,“个人景观利益”的损害能否获得赔偿却颇具争议。持否定观点的论者认为,“私人景观利益背后”掩藏着严重的“权利修辞学”的手段运用,通过传统的民事救济即能解决所谓的景观权益纠纷,如“通过起诉开发商的方式,要求其履行初始合同中的承诺,对其看不到优美环境遭受的损失进行赔偿”,而不必加以“权利”“权益”的字眼来制造法律中的混乱[23];还有的论者认为,景观权益的主体和范围不具体明确,内容又有主观性与多样性,因此不符合私法上侵权构成的认定要求[24]。这些观点试图从传统法律体系中对景观利益的损害进行救济并找寻适当的出口,但却并不符合现代社会的发展趋势,并不能从根本上维护现代人重要的精神利益缺口。本文认为,景观利益并不是独立的环境人格权,而是环境权下所涵盖的精神利益的一部分。景观破坏虽然不会导致个人健康受损,但可能引起重大的情绪上的生活妨碍,严重影响个人或群体的精神状态。在现阶段“精神性环境权”私益救济不能的情况下,可以考虑以公益诉讼的方式救济多人的“景观权益”,并在具体个案中应对景观本身的性质和范围、受害人的状态及影响结果进行全面衡量的同时,积极推进保障“景观权益”的法律法规建设。

(史一舒,中国人民大学法学院博士研究生。)

注释:

①参见曹炜:《环境法律义务探析》,载《法学》2016年第2期。第92-103页。

②那力、杨楠:《环境权与人权问题的国际视野》,载《西北政法大学学报》2009年第6期,第59页。

③参见杜辉:《挫折与修正:风险预防之下环境规制改革的进路选择》,载《现代法学》2015年第1期,第90-101页。

④参见余俊:《环境权的文化之维》,法律出版社2011年11月第1版,第93页。

⑤参见王利明:《中华人民共和国民法总则详解》,中国法制出版社2017年5月第1版,第47页。

⑥参见刘牧晗:《环境权益的民法表达》,载《人民法院报》,2016年2月17日。

⑦参见蔡守秋:《环境权初探》,载《中国社会科学》,1982年第3期,第29-39页。

⑧参见孟庆涛:《环境权及其诉讼救济》,法律出版社2014年1月第1版,第69页。

⑨参见吕忠梅:《保护公民环境权的民法思考》,载《清华法学》2003年第2期,第277-284页。

⑩参见汪劲:《进化中的环境法上的权利类型探析—以环境享有权的核心构造为中心》,载《上海大学学报(社会科学版)》,2017年第2期,第87-98页。

⑪参见王旭光:《环境权益的民法表达——基于民法典编纂“绿色化”的思考》,载《人民法治》,2016年第3期,第26-27页。

⑫参见吴卫星:《我国环境权理论研究三十年之回顾、反思与前瞻》,载《法学评论》,2014年第5期,第180-188页。

⑬参见朱谦:《公众环境保护的权利构造》,知识产权出版社2008年12月,第52页。

⑭参见石佳友:《物权法中环境保护之考量》,载《法学》2008年第3期,第82-90页。

⑮参见于文轩:《物权法相邻关系制度之环境保护功能分析》,载《研究生法学》2007年第3期,第48-55页。

⑯参见孟庆涛:《环境权及其诉讼救济》,法律出版社2014年1月第1版,第84-87页。

⑰参见吕忠梅:《沟通与协调之途—论公民环境权的民法保护》,中国人民大学出版社2005年12月第1版,第243页。

⑱参见竺效:《论环境民事公益诉讼救济的实体公益》,载《中国人民大学学报》,2016年第2期,第23-31页。

⑲参见陈海嵩:《论环境法与民法的对接》,载《法学》2016年第6期,第61-73页。

⑳参见黄中显:《环境法视野下的物权法社会化进程》,载《学术论坛》2015年第6期,第111-115页。

[21]参见王利明:《物权法研究》,中国人民大学出版社2016年11月第1版,第1026页。

[22]参见宋亚辉:《环境管制标准在侵权法上的效力解释》,载《法学研究》2013年第3期,第37-53页。

[23]参见徐祥民:《环境权在环境相关事务处理中的小结》,载《郑州大学学报(哲学社会科学版)》2015年第1期,第58-62页。

[24]参见裴敬伟:《略论景观纠纷的私法解决及其路径选择》,载《法学评论》2014年第1期,第192-196页。

Abstract: The “green principle” established by the general principles of civil law opens a window for the infiltration of environmental rights into civil law.Therefore,we need to clarify the environmental rights in the civil code set,deal with the conflicts between environmental rights and environmental power,and solve out the problem of the spiritual character of environmental rights in judicature that is hard to maintain.On this basis,the socialization process of property law should be appropriately restricted,and the maintenance of “vital environmental rights” should be maintained in the first place.Eventually,under the premise of respecting the autonomy of private law,the environmental right is an important cornerstone of the content of the legislation of environmental resources,providing timely and effective guarantee for solving the environmental pollution related to the vital interests of citizens.

(责任编辑 朱力宇)

京公网安备 11010102003980号

京公网安备 11010102003980号