内容提要:目前,“伊斯兰国”的大规模军事行动和持续扩张已经结束,但该组织通过化整为零、转入地下等方式继续活动,甚至通过跨国网络和“圣战”人员回流加速恐怖主义扩散,全球反恐已进入“后伊斯兰国”时代。大批西方“圣战”人员回流原籍国,发动恐怖袭击、招募组织成员、传播极端思想,不仅增加原籍国的恐怖主义隐患,也给国际反恐带来更大挑战。西方国家通过国籍管控、缺席审判、风险监控和去激进化等一系列措施应对和预防回流威胁。防回流对策所涉人权问题日渐凸显,防回流对策既与不同主体的人权相冲突,也与生命权、自由权、平等权相冲突。中国也面临“圣战”人员回流带来的安全威胁,但西方国家长期对中国反恐政策采取双重标准。在当今世界严峻的反恐态势之下,各国更应该摒弃双重标准,携手抵抗恐怖主义威胁。

关键词:“圣战”人员 防回流 反恐 人权保障

自2014年“伊斯兰国”(Islamic State,以下简称IS)建立以来,全球数万名激进分子涌入叙利亚和伊拉克,加入该组织并参加“圣战”。在持续的军事打击之下,作为大型军事政治实体存在的IS于2017年基本被瓦解,从而引发大批“圣战”人员(又称外国恐怖主义战斗人员,英文全称:Foreign Terrorism Fighters,简称:FTF)从叙利亚和伊拉克地区流出。不具备整体作战能力的“圣战”人员通过化整为零、转入地下、改变效忠以及向原籍国流动等方式继续活动。西方国家为应对回流带来的恐怖主义扩散威胁,采取了一系列反恐措施,包括撤销国籍、严密监控、预防性羁押、缺席审判等。严厉的反恐措施涉及回流人员的隐私权、自由权、平等权、人格尊严权以至生存权。进入“后伊斯兰国”时代,在本土恐怖主义威胁骤升的背景下,如何平衡基于国家安全引发的反恐与人权之间的冲突,是一个需要深入研究的问题。

一、西方国家“圣战”人员回流的安全威胁

长久以来,西方国家少数族裔因社会经济地位不平等、民族文化边缘化等问题而难以融入西方主流社会。IS利用西方国家边缘人群对社会经济的不满情绪以及他们被歧视、被迫害的强烈感受,从意识形态上将这些人与其国家对立起来。同时,恐怖分子把IS包装成一个为“圣战”者获取社会地位、认同感、归属感、履行宗教责任和现实的乌托邦,吸引了来自世界各国的激进分子到冲突地区参加“圣战”。自2015年开始,在美国、法国为首的西方国家和叙利亚、伊拉克政府的持续军事打击之下,IS溃败之势渐显。到2017年,“首都”拉卡被叙利亚收复,标志着IS已基本瓦解,全球反恐进入“后伊斯兰国”时代。实际上,早在2015年上半年,就已经出现了IS“圣战”人员返回原籍国的第一个高峰。此时IS正面临第一次联合军事打击,大量外籍“圣战”人员试图转移到原籍国进行“圣战”,这正是西方国家本土恐怖袭击频发的历史时期。2016年下半年则出现了第二个回流高峰,这一阶段,IS已经走到覆灭边缘,“圣战”人员陆续从叙利亚和伊拉克离开。此后,“圣战”人员的回流趋势才逐渐放缓。尽管回国的“圣战”人员并非都继续从事恐怖活动,但自2015年以来西方国家发生的恐怖袭击表明,许多“归国者”已经显示出程度不一的恐怖主义威胁。

(一)接受指令发动本土恐怖袭击

发动本土恐怖袭击是“圣战”人员回流最直接的威胁,包括“有组织”型袭击和“独狼”式袭击两种形式。“有组织”型袭击实施人数较多(3人以上),武装程度较强,造成的人员伤亡和经济损失较大。因实施一次需要耗费大量人力和物力,袭击目标通常集中在纽约、伦敦、巴黎、尼斯等大中型城市。例如2015年11月的巴黎恐怖袭击,在一个小时内,巴黎市区接连发生7次枪击和爆炸,造成132人死亡。2020年11月2日晚,在维也纳发生的恐怖袭击中,恐怖分子在市中心六个不同地点对民众开枪射击,造成大量伤亡。“独狼”式袭击则是由少数个体(1-2人)直接发动,隐蔽性和随机性强,不易被情报机关发现,是目前西方国家本土“圣战”最主要的形式。如2020年10月底法国尼斯教堂的持刀恐袭,2019年12月伦敦桥上的持刀杀人,2017年3月伦敦议会大厦的驾车冲撞人群等。自2015年“圣战”人员大规模流动之后,西方国家遭受的本土恐怖主义袭击更频繁、影响更大。

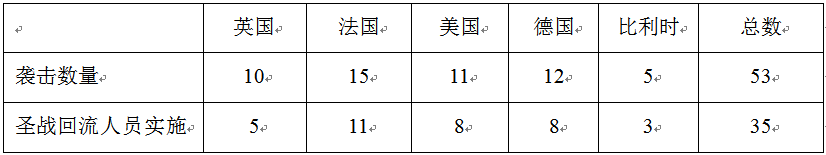

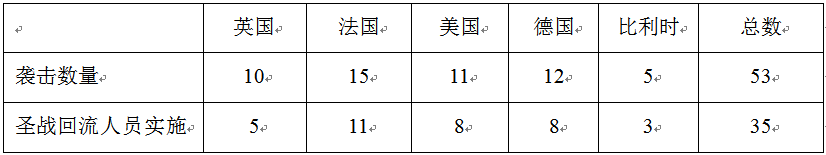

表12015年2020年恐怖袭击及“圣战”恐怖袭击数量

按表1所示,英国、法国、美国、德国、比利时在2015年到2020年期间发生的恐怖袭击共53起,其中“圣战”回流人员实施的占66%。法国是欧洲受恐怖袭击威胁最大的国家,2015年到2020年法国发生了15次本土恐怖袭击,遇难者达到255人。2015年1月,震惊全球的《查理周刊》恐怖袭击事件,参与者赛义德·库阿奇(Sad Kouachi)和谢里夫·库阿奇(Cherif Kouachi),均是2014年夏从叙利亚返回的法国人。英国在2015年到2019年间发生10起本土恐怖袭击,有45人丧生。其中2017年5月曼彻斯特体育场爆炸事件影响最大,共造成22人死亡,主犯萨尔曼·阿比迪(Salman Abedi)也是从中东冲突地区返回英国的“圣战”人员。

(二)招募成员构建本土恐怖网络

回到原籍国的“圣战”人员在IS的授意下积极招募成员,以期为今后组织策划国内恐怖袭击构建便利网络。早在21世纪初,IS就通过互联网提供的虚拟社区在西方国家的穆斯林群体中培养了一大批支持恐怖主义行动的激进分子,此次大规模的“圣战”人员回流为这些激进分子提供了发动本土“圣战”的现实途径。一方面,回流的“圣战”人员可以为本土恐怖组织提供人力资源,包括战斗人员、自杀战斗人员、警卫、宣传、技术人员和炸弹制造者。另一方面,回国的“圣战”人员可以为激进分子提供心理支持、战斗技能和实施恐怖活动的机会。他们向激进分子提供战斗技能训练、炸弹制造知识,为发动恐怖袭击做准备。同时将这些人串联起来,为今后组织策划袭击提供“即插即用”的恐怖网络。

在2015年11月的巴黎恐怖袭击中,有三名参与者是被主谋阿卜杜勒·哈米德阿巴乌德(Abdel hamid Abaaoud)招募的法国籍激进分子,他们在恐怖袭击中作为人肉炸弹在人群中自爆身亡。英国曼彻斯特体育场爆炸事件中,哈希姆·阿比迪(Hashem Abedi)是被其从叙利亚回到英国的兄长萨尔曼招入IS。2016年7月,法国尼斯发生的卡车撞人事件造成84人死亡,袭击者穆罕默德·拉胡艾杰·布赫莱勒(Mohamed Lahouaiej Bouhlel)是突尼斯裔法国人,他未曾前往冲突地区,而是在法国被招募。由此可见,“圣战”人员回流可能意味着从应征者到招募者身份的转变,全球“圣战”动员以及本土恐怖网络的建立也成为“圣战”人员回流的副产品之一。托马斯·赫格汉默(Thomas Hegghammer)建立的“五步”模型的最后一步——动员招募,正是衔接“五步”模型首尾的重要一环。

(三)多种模式传播“圣战”极端思想

从思想源头来看,回流“圣战”人员的主要思想驱动因素为“圣战”萨拉菲主义——IS的核心意识形态。“圣战”萨拉菲主义主张任何不依据沙利亚法统治的政府都是非法的异教徒政权,应当用暴力“圣战”的方式予以颠覆。被“圣战”萨拉菲主义浸染多年的“圣战”回流人员携带国际恐怖主义的“病毒”,在国内传播“圣战”极端思想。

网络媒介宣传是最主要的传播模式,比如“线下袭击+网络传播”方式。未被羁押的“圣战”人员回国后首先在本土发动“有组织”型恐怖袭击或者以残忍的手段进行“独狼”式恐怖袭击,同时借助网络媒体、自媒体传播迅速发酵,随后IS宣传机构立即通过网络认领恐怖袭击,并宣扬IS的宗教理念,或者直接利用网络传播“圣战”极端思想,建立官方网站单向传播、建立公开的论坛、社区交互式传播以及利用自媒体私密传播。监狱也是传播“圣战”极端思想的重要途径。回国的“圣战”人员部分被羁押或在监狱服刑,普通罪犯是他们传播“圣战”极端思想的主要对象。“国际激进主义与政治暴力中心”(ICSR)的研究表明,“圣战”分子与犯罪组织二者的社交网络在逐渐聚合。IS的传播对象逐渐转向正在服刑或有犯罪前科的人,因为他们已经被判定为暴力罪犯,所以再朝恐怖主义跨出一步的心理压力要比普通人的更小。这些普通罪犯一旦接受极端思想,在出狱后极有可能加入IS,制造法国图卢兹连环枪击案的穆罕默德·梅拉赫(Mohammed Merah)、《查理周刊》恐怖袭击的切里夫夸奇(Chérif Kouachi)等人都是在监狱内被激进化的。

二、西方国家防回流对策及所涉人权问题

西方国家为应对回流带来的本土恐怖主义威胁,采取了“堵”或“疏”的一系列措施,如撤销国籍、缺席审判、监视监控、预防性羁押以及去激进化等。这些措施中大部分是基于国家安全的考量限制“圣战”回流人员的人身自由和法定权利,也有部分措施是通过改善回流人员生存条件而实现消除极端意识的目的,如去激进化。

(一)国籍管控与法定人权

国籍管控是指政府通过撤销国籍的方法禁止“圣战”回流人员回到原籍国,目的是防止其重返原籍国危害社会安全。撤销国籍是西方国家的重要反恐措施,主要针对离开本国领土尚未返境,但已被情报与执法机关证实参与恐怖组织活动的公民(“圣战”回流人员即为此类跨国恐怖分子的典型)。2014年开始,在回流人员本土恐怖威胁逐渐显现的背景之下,西方国家出现了修订或新增国籍管控法案的“热潮”。截至目前,大多数西方国家都已经通过议案或立法,撤销那些被认为对国家安全构成威胁的“圣战”回流人员的公民身份。例如,英国《2006年移民、庇护和国籍法》(以下简称《2006年国籍法》)第56条规定,“对涉及恐怖主义行为的英籍人士,首相依据公众利益的需要有权剥夺其公民资格”。澳大利亚于2015年对《2007年公民法》进行修订,增加了三种撤销国籍的情形,其中第二款“被宣布为恐怖组织工作”、第三款“个人涉嫌恐怖主义活动或叛国行为都与恐怖主义相关”规定均适用于“圣战”回流人员。2017年《荷兰国籍法》扩大了撤销国籍的条件,只要16岁以上拥有双重国籍的荷兰公民自愿加入恐怖组织战斗队伍,就可以撤销该公民的荷兰国籍。撤销国籍对防御“圣战”回流人员的恐怖威胁有立竿见影之效,因其直接将回流人员阻挡在国门之外,同时回流人员基于国籍在该国所享有的法定权利也相应丧失。

另一方面,如果“圣战”回流人员因被撤销国籍而成为无国籍人,则只能继续留在原冲突地区参战,或辗转流离到其他国家,仍会给国际社会带来恐怖主义隐患。更重要的是,联合国《减少无国籍状态公约》(以下简称《公约》)第8条第一款对撤销国籍作了限制性规定:“缔约国不应剥夺个人的国籍,如果这种剥夺使他成为无国籍人的话”。因此,尽管主权国家拥有就其公民地位的取得和撤销进行立法的权利,但在《公约》的明确要求下,西方国家均对撤销国籍规定了严格的适用条件,即只能针对具有双重国籍的公民。如英国《2006年国籍法》第57条明确指出撤销国籍不适用于被褫夺国籍将处于无国籍状态者。澳大利亚《2015年公民法修正案》规定撤销国籍的前提是不会因公民资格的丧失成为无国籍人。丹麦撤销“圣战”人员的国籍的前提是“圣战”人员必须拥有双重国籍且必须被判定犯有恐怖主义罪行。西方国家谨慎地在国家安全、国际公约要求的基本权利保障之间寻找平衡,以双重国籍为撤销国籍的前提条件,试图在最大限度保障国家安全的前提下遵守国际人权的最低准则。

(二)缺席审判与公平审判权

缺席审判是在被告人未到庭的情形下仍然审判的一种特殊刑事诉讼程序。西方国家对缺席审判的适用以罪行轻重为划分标准,美国、英国、加拿大等英美法系国家的缺席审判程序适用于轻罪案件,如在英国,治安法院审判的简易案件才适用缺席审判。意大利、比利时、荷兰的缺席审判程序只适用于重罪案件。法国和俄罗斯不论罪刑轻重,只要犯罪事实清楚,证据充分,符合起诉条件,都可以在被告人不出庭的情况下进行审理。近几年来,对涉及恐怖主义犯罪的被告人进行缺席审判一般都发生在大陆法系国家,如比利时、法国、荷兰等。2015年,比利时政府根据社交媒体收集的信息、窃听电话以及已经回流“圣战”人员的证词,将36名仍在叙利亚和伊拉克地区的“圣战”人员告上法庭缺席审判。2016年,荷兰同样依据上述几类证据对10名未返回原籍国的“圣战”人员进行缺席审判。

反恐领域内缺席审判的出现,是一项以打击犯罪为主、兼顾司法效率的制度安排。恐怖主义被告人无法到庭的困境为构建缺席审判制度提供了现实土壤。“圣战”人员触犯刑法,追究其刑事责任合理合法,但是比利时和荷兰缺席审判的方式招致诸多争议。主要基于如下两个原因:一方面,对于打算或已着手返回原籍国的“圣战”人员,执法机关或情报部门很难收集到其参与恐怖主义活动或参加恐怖组织的直接证据,定罪量刑的证据很大程度上依赖于其他(已返原籍国)“圣战”回流人员的供述。缺席审判中不仅被告人缺席,还会因被告人缺席引发证据“缺席”、公正“缺位”,侵害恐怖主义被告人的公平审判权。另一方面,未回流的“圣战”人员并不会对国内安全造成现实威胁,因此其刑事责任可以在其回国之后再行追究。部分西方国家采取的缺席审判程序牺牲了恐怖主义被告人的辩护权、异议权等刑事诉讼权利,但对打击恐怖主义、降低社会安全风险收效甚微,对提高诉讼效益的作用也是微乎其微,反而会因为缺席审判影响程序公正的实现。

(三)风险监控与自由权、隐私权

风险监控是国家执法机关和情报机关通过控制“圣战”回流人员的行动自由、监视其行踪等方式来预防本土恐怖袭击及其他风险。目前西方国家主要通过两种方式加以风险监控。一种方式是通过羁押使回流“圣战”人员的人身处于执法机关的直接控制之下,在没有刑事指控的情况下,仅以安全风险为由将“圣战”回流人员监禁,亦即“预防性羁押”。羁押措施可以双向阻断“圣战”回流人员与社会其他人员接触的可能性。如法国政府构建了稳固、强硬的刑事司法体系,足以迅速逮捕和起诉涉嫌恐怖主义的犯罪嫌疑人。另一种方式是情报机关通过监视和信息监控掌握“圣战”回流人员的行踪。如2016年4月欧盟正式启动的“旅客实名记录”(PNR)系统,专门收集外来人员进出欧洲的入境、离境、拒签记录以及相关的个人信息(包括脸部照片、指纹信息以及身份数据),用于预防、侦查和起诉恐怖主义犯罪。此外,比利时设立“威胁协调评估组”收集“圣战”回流人员名单,用以强化对有关人员的监控。

羁押和监视、数据监控措施对控制本土恐怖主义风险的积极作用毋庸置疑,但这些措施对权利的侵害同样不可否认。就预防性羁押而言,其一方面涉嫌侵犯被羁押人的人身自由权,且可能伴随诸如刑讯逼供等违法取证行为,侵犯被羁押人的身体健康权。另一方面,因为涉恐的“圣战”回流人员人身危险性高,羁押程序会尽量简化,从而导致被羁押的“圣战”回流人员无法行使异议权等程序性权利。就监视和数据监控而言,执法机关收集的情报是打击恐怖分子的一大利器,数据监控可以广泛收集到各种信息,监视可以在很大程度上预防本土恐怖袭击。但此类措施涉及侵入“圣战”人员及其他普通公民的隐私权领域。如欧盟建立的PNR系统要求航空公司不加区分地收集所有乘客的个人信息并提供给成员国。法国国家安全机关为获取反恐情报扩大监视范围,将“圣战”人员的家人朋友等普通公民也纳入监视范围。

(四)去激进化与生存权

去激进化是针对激进主义个体或群体,从意识形态层面入手,通过劝诫、教育等方式,促使其放弃激进主义思想与行为,重新融入社会群体,实现“去个体化”和“去标签化”。去激进化不是“圣战”人员回流的产物,早在2005年伦敦地铁连环爆炸袭击发生之后,英国当年即推出了针对本土恐怖主义的去激进化策略——“预防”(Prevent),通过预防个体或群体接受极端思想,防控激进化的“风险场所”(如学校、互联网、宗教信仰场所、监狱和少管所等),干预激进化“风险个体”三种途径展开。在英国的影响下,美国、法国、荷兰、丹麦等大多数西方国家也推出本国的去激进化计划。

目前西方国家的去激进化存在一定程度的“两极分化”。一方面是以丹麦为代表的“个体重塑型”去激进化模式,对已经“激进化”但尚未定罪的极端分子采取比较“柔和”的方式,并不关押或严密监控归国的“圣战”人员。这些国家认为宗教极端主义、民族融合问题与穆斯林的生存状态都是形成激进化的意识形态因素,因此更强调对极端分子的心理疏导,通过热线电话、教育、心理咨询、与清真寺合作,促进极端分子参与宗教对话;同时重视改善极端分子的生活经济条件,采取职业培训,安置就业或学业,提升就业率,改善居住环境等,力图结合内因与外因“重塑”(reintegrate)极端个体,使其放弃极端意识形态,回归社会恢复正常生活。另一方面是以美国和法国为代表的“国家安全导向型”去激进化模式,即更加强调运用“刚性”预防性反恐措施,较少运用上述“柔性”去激进化方式。但在2015年频繁遭受本土恐怖袭击之后,法国开始重视“重塑”那些被拘留或起诉的,或者处于监视和逮捕之下的归国“战士”(“圣战”回流人员)。2016年在本国12个大区及科西嘉岛设立多个“去激进化中心”,帮助那些受极端思想蛊惑的法国公民回归正常生活,远离极端思想与恐怖活动。

去激进化是以“圣战”回流人员人权保障为出发点的一种防回流措施,主要通过以下三个方面保障“圣战”回流人员的生存权。首先,存在于“圣战”回流人员意思形态中的恐怖主义思想是罪恶的源头。通过宗教对话的方式,让“圣战”回流人员慢慢脱离恐怖主义思想的控制,是“圣战”分子能在社会正常生活的前提条件。其次,许多从叙利亚和伊拉克冲突地区返回的“圣战”回流人员都患有严重的创伤后应激障碍(PTSD),患有PTSD的人精神系统受到影响,难以集中注意力、失眠,严重的甚至会自杀。通过心理咨询甚至是心理治疗,缓解“圣战”回流人员的PTSD的症状,为回归正常生活提供一个良好的心理状态,也是“圣战”分子回归正常生活的必要条件。最后,通过改善其经济条件,帮助“圣战”回流人员就业就学,为其重新建立起与社会的联系,获得在社会生存的能力和条件。经过宗教对话和心理治疗的“圣战”回流人员,激进思想被消除、心理状况稳定,具备重返正常生活的个人条件。“圣战”回流人员生活经济条件的改善和就业就学帮助,则为其提供了重返正常生活的社会条件。

三、国家安全视阈下防回流与人权保障的选择与平衡

现代恐怖主义不是某个恐怖组织和政府的二元对抗,而是包括恐怖组织、政府和普通公民的三元组合。恐怖组织使用恐怖手段来实现其目标,政府代表恐怖组织的直接袭击目标,普通公民则是暴力恐怖活动的影响对象。当一国面临“圣战”人员回流时,第一要务是要防止恐怖势力扩散,保障国家的安全和绝大多数公民的生命安全。

(一)防回流措施对不同主体的权利影响

恐怖主义威胁国家领土完整和国家安全,政府稳定、法治和民主,社会运作以及国际和平与安全,无视、践踏人的生存权、发展权、财产权、健康权等基本权利。恐怖主义行为直接践踏了受害者的生命权、自由权、安全权等,给受害者带来灾难性后果的同时,还导致受害者所在地区的人都生活在惊惧之中,遭受长期创伤。事实证明,在2015-2017年“圣战”人员回流的高峰期间,西方国家的本土恐怖袭击的数量、受害者人数都呈跃升状态。基于国家保障本国公民生命安全的基本义务以及恐怖主义反人类、反文明、反社会的极端性本质,国家有权力更有义务制定措施应对“圣战”人员回流,抑制恐怖主义发展,保障国家安全和本国公民生命安全。

“圣战”回流人员作为风险的“载体”,威胁国家安全、社会稳定、公民人身财产安全的不稳定因素,其个人权利受到限制成为必然。换言之,在“圣战”人员回流的背景之下,大部分防回流措施必须限制“圣战”回流人员部分权利的享有,以达到控制恐怖主义发展、降低社会风险的目的。例如,涉嫌严重恐怖主义犯罪、人身危险性程度高的“圣战”人员,可能被撤销国籍从而禁止其入境。涉嫌恐怖主义犯罪,但不符合撤销国籍条件的“圣战”人员,可能在入境后立即被羁押,然后转入诉讼程序。涉嫌轻微恐怖活动犯罪,人身危险性不高的“圣战”回流人员,可能在回到原籍国后被监视行踪和监控通信网络信息。目前,防回流措施正不断完善、升级,来应对愈加复杂的情况,对不同危险程度的“圣战”回流人员作出最适当的处理。

严峻反恐形势之下,普通公民的部分权利也势必会受到影响。例如,前述欧盟“旅客实名记录”(PNR)系统,广泛搜集飞往欧洲人员的航班信息与恐怖分子进行比对,查找可疑的“圣战”回流人员。实际上PNR系统早在2007年就已经提出建立,更于2011年至2015年间成为欧盟每年提及的反恐议题,但一直遭到欧洲议会公民自由委员会反对,其理由是该系统涉及往来于欧盟与非欧盟国家的所有航班旅客信息,侵犯公民的基本权利和个人隐私。此外,普通公民的权利还因“圣战”回流人员发动本土恐怖袭击的方式受到影响。“圣战”回流人员常常隐藏在普通公民中,从中谋取各种资源和支持,进而发动恐怖袭击。因此,国家安全机构设置了相应措施限制普通公民的权利,筛查隐藏于普通公民之间的恐怖分子。比如利用安检制度常态化筛选携带危险物质的人员,秘密收集公民信息预防恐怖分子向普通公民渗透,这些“常态化”防回流措施不可避免也会对普通公民的自由权、隐私权造成一定程度破坏。

(二)防回流措施对回流人员的权利影响

尽管防回流措施对“圣战”回流人员和普通公民的权利都有所限制,但从“防回流”一词便可看出,防回流措施的主要实施对象是“圣战”回流人员而不是普通公民。普通公民权利无论是受到限制的内容(如自由权、隐私权),还是受到限制的程度都要远低于“圣战”回流人员权利所受的限制。“圣战”回流人员受到限制的权利内容更多,如自由权、隐私权、公平审判权甚至平等权等都会受限;其权利受限的程度也会更高,例如“圣战”回流人员会受到全面的人身监控和信息监控。

自由是首要的权利。自由是免于他人的强制和干预,是指免予国家的强制和干预。如果国家某种行为侵害了公民自由,那么自由的意义就在于请求国家停止侵害。但是自由不是绝对的,为了防止妨害他人自由、保障国家功能的实现和国家的生存,需要对作为人权的自由进行限制。无论是审前的预防性羁押,还是涉恐监听、监控、搜查程序的简化,都是对自由的限制,前者限制人身自由,后者限制通信自由、住宅自由。对国家而言,接纳“圣战”回流人员意味着可能威胁到国家安全和普通公民的生命安全。但国家没有理由拒绝所有“圣战”人员回到自己的国家,因此,通过限制“圣战”回流人员的自由避免危险转变成现实是国家安全机关最常用的防回流措施。即使是在主张“人权高于主权”的西方国家,在面临恐怖主义威胁时,“圣战”回流人员的自由也是毫无疑问被置于国家安全之后。

隐私权对情报的价值必然使其成为防回流措施限制的重点。隐私权是公民享有私人的生活安宁与私人信息依法受到保护,不被他人非法侵扰、知悉、收集、利用和公开的权利。打击恐怖主义很大程度上依赖国家的情报机关,而收集情报又必然会入侵到“圣战”回流人员的隐私权领域。前文所述对“圣战”回流人员行动进行监视,对“圣战”回流人员的通信情况进行监控都是很好的例证。一般而言,出于控制风险的目的,国家情报机关对“携带”风险的“圣战”回流人员采取监视措施有一定的正当性基础。但在当前的人权话语体系之下,“圣战”回流人员的权利保障也逐渐进入人们的视野,联合国秘书长报告近几年都提到了“圣战”回流人员的人权保障问题。在以情报为主导的反恐局势下,“圣战”回流人员权利保障意识觉醒,隐私权与此类防回流措施之间的冲突还将长久存在。

除此之外,“圣战”回流人员的公平审判权、平等权等权利也受到防回流措施的影响。前文所述的缺席审判措施会侵犯“圣战”人员的公平审判权。“圣战”回流人员与宗教之间联系紧密,美国就有针对穆斯林群体的预防措施,对该群体的集会、结社、交易等行为进行反恐监管或制裁。这种针对特定群体的权利限制构成对该群体平等权的侵犯。

(三)国家安全视阈下防回流与人权保障的选择与平衡

在2007年之前,反恐怖主义与人权保障通常被理解为两个对立的领域,2010年《联合国反恐战略》将“尊重人权与法治”列为反恐战略支柱之一。从本质上看,反恐是为了抵制践踏人权的恐怖主义活动,与人权所追求的目标是一致的。随着人权不断发展,人权保障的范围有所扩大,部分人权观念也有所更新,一些防回流措施被认为入侵了公民个人权利领域。撤销国籍是最直接有效的一项防回流措施,但撤销国籍措施也因其对回流人员基本权利的限制甚至剥夺而受到一些批评。风险监控是国家安全机关预防恐怖活动发生的主要措施,目前西方国家对“圣战”回流人员的预防性羁押在法律上尚无有明确的理由,仅以安全为由。但是必须承认,这些看似挑战人权的防回流措施,恰恰是为了人权的更好实现,二者之间并不矛盾。既不过度放大“圣战”回流人员的危险,也不过分强调个人的权利,结合反恐的实际效果与人权的发展,对现有防回流措施进行调整才是平衡反恐与人权的正确之路。

首先,严格限制撤销“圣战”回流人员国籍。回流的“圣战”人员并非都是恐怖主义高风险者。大多数回流人员在“伊斯兰国”溃败或“圣战”梦想幻灭之后选择回国,希望继续原来的正常生活。海格汉默(Hegghammer)指出,最多有九分之一的“圣战”回流人员会继续参与本土恐怖袭击活动。对于那些在国外犯下严重恐怖主义罪行、人身危险性高的“圣战”回流人员,如果满足相关条件,应该撤销其国籍。其一,撤销国籍的目的是保护更广大普通公民的利益和国家安全,具有正当性基础。其二,撤销国籍这一措施本身只适用于那些极度危险的“圣战”人员,不是普遍适用,符合比例原则。《欧洲人权公约》明确规定撤销国籍都不得导致相关人员成为无国籍人,“圣战”人员拥有双重国籍是西方国家撤销国籍的前提条件。除此之外,撤销国籍需符合联合国人权理事会秘书长报告中提出的必要性、相称性以及合理性的要求。对撤销国籍的条件由法律严格限定,属于有必要撤销、与预期目标相称且合理的情形再撤销国籍,既可以最大限度保障“圣战”回流人员的权利,也能将最危险的恐怖分子拦截在境外。

其次,明确预防性羁押的法定事由。原籍国为保障国内安全对被认为构成威胁的“圣战”回流人员采取预防性羁押措施(以安全风险为由)。预防性羁押长期以来被认为侵犯了公民基本的自由权和潜在的平等权,然而在“圣战”人员回流背景之下,许多国家都将其作为反恐的重要手段。以安全风险或者可能以某种方式助长恐怖主义威胁为由拘留个人,违反了剥夺自由必须有合法依据且不能是“任意”的这一要求。同时,程序保障也将受到损害,包括无法及时向法官质疑拘留合法性和有效性。立法应完善预防性羁押的法律规定,明确预防性羁押适用的条件,避免以安全为由对相关人员带有“任意性”的预防性羁押。

最后,平衡惩罚与去激进化措施之间的比例。随着恐怖主义的“本土化”转移与发展,西方国家逐渐认识到需要对“圣战”回流人员问题采取“全球、整体、多层面和战略性”防控策略。然而在实践中,针对“圣战”回流人员康复和重返社会的相关措施在部分西方国家仍不被重视,逮捕、起诉等刑事惩罚措施与压制性防控措施仍然占据着主导地位。部分西方国家倾向于将所有“圣战”回流人员视为高风险者,施以严厉打击,这可能反而促使一些低威胁者激进化。基于反恐战略“整体性和多层面”的要求,应当重新调整压制、惩罚与去激进化之间的平衡,让回到原籍国的“圣战”人员重新融入社会环境。此外,去激进化应当侧重“圣战”回流人员“脱离”恐怖主义及培养其重返社会的能力,而非一味强调旨在改变意识形态的“去激进化”这一模糊概念。政策制定者应当规避以安全本位的防回流思维,在设计相应去激进化措施时更加注重“圣战”回流人员的权利保障。

四、结语

中国和西方国家一样,也面临“圣战”人员回流带来的安全威胁。中国新疆地区长期受民族分裂势力、宗教极端主义、暴力恐怖势力三股势力的叠加影响,1990年至今,恐怖分子在新疆等地区制造了几千起暴力恐怖袭击活动。2008年之后,中国“东突”恐怖分子打着“迁徙圣战”的口号,偷渡出国甚至是强行闯关,与境外恐怖分子勾结。2014年昆明暴恐案件就是受“圣战”极端思想蛊惑的人员试图偷渡出境受阻,转而在国内就地发动“圣战”的典型案例。根据媒体公开报道,截至2014年前往叙利亚加入IS恐怖组织的中国“东突”恐怖分子多达1,000多人,其中约100名中国公民在叙利亚作战。

长久以来,中国的人权状况一直是西方国家攻击的重点对象,但对西方国家防回流对策加以考察和分析之后发现:西方国家对中国各方面的抨击总是带有明显的政治意图和偏见。例如,中国和西方国家在同一种反恐理念下设计的同一种反恐措施,先不论措施实施方式如何、效果如何,中国总会得到负面的评价,新疆的职业技能教育培训中心就是一个很好的证明。职业技能教育培训中心旨在教育挽救有轻微犯罪行为或违法行为的人,消除恐怖主义、极端主义的影响,努力将恐怖活动消灭在萌芽状态。职业技能教育培训中心通过与学员签订协议,对学员进行法律知识普及、职业技能培训,同时还提供心理咨询服务。丹麦“奥尔胡斯”模式同样提供心理咨询、就业就学帮助。然而,丹麦的“奥尔胡斯”模式广受赞誉,2019年,美国发布了《涉疆人权法案》,试图将中国打击新疆恐怖主义的反恐行动上升为国际人权问题。一方面以美国为首的西方国家严厉批评中国的反恐措施,另一方面却在英国撤销“圣战”人员的国籍、比利时缺席审判时保持沉默,可见西方国家评价人权时的双重标准。究其缘由,西方国家表面是为人权发声,实则是试图以人权这个世界都认可、推崇的价值来干涉中国的主权事项,从中捞取利益。双重标准之下隐藏的是西方国家政治打压和干预中国内政的野心,人权只是被他们作为攻击中国的理由。

国家安全和人权保障,是在整个反恐政策制定和实施过程中要考虑的两个重要价值。恐怖主义的威胁并不意味着国家基于安全立场可以随意克减公民的自由权。“圣战”人员回流引发的反恐与人权之间的冲突只是当下反恐现实的缩影,反恐与人权的冲突是国际社会的每个国家都面临的现实问题,各国也都在探索道路的过程中。不同的国家因时代背景不同、政治文化不同以及经济状况不同,采取的反恐怖主义政策必然存在差异。但是,各个国家对于国际公认的人权标准则需要共同遵守。任何一个国家,只要其反恐政策和措施没有触犯底线、违背原则,就不应该被随意批评,更不应该受到任何国家的干涉。面对当今世界的极端主义、国际恐怖主义威胁,各国更应该摒弃双重标准,携手共同抵抗恐怖主义威胁。

Abstract:At present,the large-scale military operations and continuous expansion of the“Islamic State”have come to an end,but the group continues to operate by breaking into parts and going underground,and even accelerates the spread of terrorism through transnational networks and the return of jihadi personnel.Global anti-terrorism has entered the“post-Islamic State”era.Large numbers of Western jihadists return to their home countries to launch terrorist attacks,recruit members,and spread extremist ideas.This not only increases the potential danger of terrorism in their home countries but also poses a greater challenge to international counter-terrorism efforts.Western countries prevent and respond to the threat of backflow through a series of measures,including nationality control,trial in absentia,risk monitoring,and de-radicalization.The human rights issues involved in backflow prevention have become increasingly prominent.The backflow prevention both conflicts with the human rights of different subjects,and also with the right to life,liberty,and equality.China also faces security threats from the backflow of jihadi fighters,but western countries have long applied double standards to China's anti-terrorism policies.Faced with the threat of extremism and terrorism in the world today,it is all the more important for all countries to abandon double standards and work together to combat the threat of terrorism.

Keywords:“Jihadists”;Backflow;Counter-terrorism;Human Rights Protection

(责任编辑 刘更银)

关键词:“圣战”人员 防回流 反恐 人权保障

自2014年“伊斯兰国”(Islamic State,以下简称IS)建立以来,全球数万名激进分子涌入叙利亚和伊拉克,加入该组织并参加“圣战”。在持续的军事打击之下,作为大型军事政治实体存在的IS于2017年基本被瓦解,从而引发大批“圣战”人员(又称外国恐怖主义战斗人员,英文全称:Foreign Terrorism Fighters,简称:FTF)从叙利亚和伊拉克地区流出。不具备整体作战能力的“圣战”人员通过化整为零、转入地下、改变效忠以及向原籍国流动等方式继续活动。西方国家为应对回流带来的恐怖主义扩散威胁,采取了一系列反恐措施,包括撤销国籍、严密监控、预防性羁押、缺席审判等。严厉的反恐措施涉及回流人员的隐私权、自由权、平等权、人格尊严权以至生存权。进入“后伊斯兰国”时代,在本土恐怖主义威胁骤升的背景下,如何平衡基于国家安全引发的反恐与人权之间的冲突,是一个需要深入研究的问题。

一、西方国家“圣战”人员回流的安全威胁

长久以来,西方国家少数族裔因社会经济地位不平等、民族文化边缘化等问题而难以融入西方主流社会。IS利用西方国家边缘人群对社会经济的不满情绪以及他们被歧视、被迫害的强烈感受,从意识形态上将这些人与其国家对立起来。同时,恐怖分子把IS包装成一个为“圣战”者获取社会地位、认同感、归属感、履行宗教责任和现实的乌托邦,吸引了来自世界各国的激进分子到冲突地区参加“圣战”。自2015年开始,在美国、法国为首的西方国家和叙利亚、伊拉克政府的持续军事打击之下,IS溃败之势渐显。到2017年,“首都”拉卡被叙利亚收复,标志着IS已基本瓦解,全球反恐进入“后伊斯兰国”时代。实际上,早在2015年上半年,就已经出现了IS“圣战”人员返回原籍国的第一个高峰。此时IS正面临第一次联合军事打击,大量外籍“圣战”人员试图转移到原籍国进行“圣战”,这正是西方国家本土恐怖袭击频发的历史时期。2016年下半年则出现了第二个回流高峰,这一阶段,IS已经走到覆灭边缘,“圣战”人员陆续从叙利亚和伊拉克离开。此后,“圣战”人员的回流趋势才逐渐放缓。尽管回国的“圣战”人员并非都继续从事恐怖活动,但自2015年以来西方国家发生的恐怖袭击表明,许多“归国者”已经显示出程度不一的恐怖主义威胁。

(一)接受指令发动本土恐怖袭击

发动本土恐怖袭击是“圣战”人员回流最直接的威胁,包括“有组织”型袭击和“独狼”式袭击两种形式。“有组织”型袭击实施人数较多(3人以上),武装程度较强,造成的人员伤亡和经济损失较大。因实施一次需要耗费大量人力和物力,袭击目标通常集中在纽约、伦敦、巴黎、尼斯等大中型城市。例如2015年11月的巴黎恐怖袭击,在一个小时内,巴黎市区接连发生7次枪击和爆炸,造成132人死亡。2020年11月2日晚,在维也纳发生的恐怖袭击中,恐怖分子在市中心六个不同地点对民众开枪射击,造成大量伤亡。“独狼”式袭击则是由少数个体(1-2人)直接发动,隐蔽性和随机性强,不易被情报机关发现,是目前西方国家本土“圣战”最主要的形式。如2020年10月底法国尼斯教堂的持刀恐袭,2019年12月伦敦桥上的持刀杀人,2017年3月伦敦议会大厦的驾车冲撞人群等。自2015年“圣战”人员大规模流动之后,西方国家遭受的本土恐怖主义袭击更频繁、影响更大。

表12015年2020年恐怖袭击及“圣战”恐怖袭击数量

按表1所示,英国、法国、美国、德国、比利时在2015年到2020年期间发生的恐怖袭击共53起,其中“圣战”回流人员实施的占66%。法国是欧洲受恐怖袭击威胁最大的国家,2015年到2020年法国发生了15次本土恐怖袭击,遇难者达到255人。2015年1月,震惊全球的《查理周刊》恐怖袭击事件,参与者赛义德·库阿奇(Sad Kouachi)和谢里夫·库阿奇(Cherif Kouachi),均是2014年夏从叙利亚返回的法国人。英国在2015年到2019年间发生10起本土恐怖袭击,有45人丧生。其中2017年5月曼彻斯特体育场爆炸事件影响最大,共造成22人死亡,主犯萨尔曼·阿比迪(Salman Abedi)也是从中东冲突地区返回英国的“圣战”人员。

(二)招募成员构建本土恐怖网络

回到原籍国的“圣战”人员在IS的授意下积极招募成员,以期为今后组织策划国内恐怖袭击构建便利网络。早在21世纪初,IS就通过互联网提供的虚拟社区在西方国家的穆斯林群体中培养了一大批支持恐怖主义行动的激进分子,此次大规模的“圣战”人员回流为这些激进分子提供了发动本土“圣战”的现实途径。一方面,回流的“圣战”人员可以为本土恐怖组织提供人力资源,包括战斗人员、自杀战斗人员、警卫、宣传、技术人员和炸弹制造者。另一方面,回国的“圣战”人员可以为激进分子提供心理支持、战斗技能和实施恐怖活动的机会。他们向激进分子提供战斗技能训练、炸弹制造知识,为发动恐怖袭击做准备。同时将这些人串联起来,为今后组织策划袭击提供“即插即用”的恐怖网络。

在2015年11月的巴黎恐怖袭击中,有三名参与者是被主谋阿卜杜勒·哈米德阿巴乌德(Abdel hamid Abaaoud)招募的法国籍激进分子,他们在恐怖袭击中作为人肉炸弹在人群中自爆身亡。英国曼彻斯特体育场爆炸事件中,哈希姆·阿比迪(Hashem Abedi)是被其从叙利亚回到英国的兄长萨尔曼招入IS。2016年7月,法国尼斯发生的卡车撞人事件造成84人死亡,袭击者穆罕默德·拉胡艾杰·布赫莱勒(Mohamed Lahouaiej Bouhlel)是突尼斯裔法国人,他未曾前往冲突地区,而是在法国被招募。由此可见,“圣战”人员回流可能意味着从应征者到招募者身份的转变,全球“圣战”动员以及本土恐怖网络的建立也成为“圣战”人员回流的副产品之一。托马斯·赫格汉默(Thomas Hegghammer)建立的“五步”模型的最后一步——动员招募,正是衔接“五步”模型首尾的重要一环。

(三)多种模式传播“圣战”极端思想

从思想源头来看,回流“圣战”人员的主要思想驱动因素为“圣战”萨拉菲主义——IS的核心意识形态。“圣战”萨拉菲主义主张任何不依据沙利亚法统治的政府都是非法的异教徒政权,应当用暴力“圣战”的方式予以颠覆。被“圣战”萨拉菲主义浸染多年的“圣战”回流人员携带国际恐怖主义的“病毒”,在国内传播“圣战”极端思想。

网络媒介宣传是最主要的传播模式,比如“线下袭击+网络传播”方式。未被羁押的“圣战”人员回国后首先在本土发动“有组织”型恐怖袭击或者以残忍的手段进行“独狼”式恐怖袭击,同时借助网络媒体、自媒体传播迅速发酵,随后IS宣传机构立即通过网络认领恐怖袭击,并宣扬IS的宗教理念,或者直接利用网络传播“圣战”极端思想,建立官方网站单向传播、建立公开的论坛、社区交互式传播以及利用自媒体私密传播。监狱也是传播“圣战”极端思想的重要途径。回国的“圣战”人员部分被羁押或在监狱服刑,普通罪犯是他们传播“圣战”极端思想的主要对象。“国际激进主义与政治暴力中心”(ICSR)的研究表明,“圣战”分子与犯罪组织二者的社交网络在逐渐聚合。IS的传播对象逐渐转向正在服刑或有犯罪前科的人,因为他们已经被判定为暴力罪犯,所以再朝恐怖主义跨出一步的心理压力要比普通人的更小。这些普通罪犯一旦接受极端思想,在出狱后极有可能加入IS,制造法国图卢兹连环枪击案的穆罕默德·梅拉赫(Mohammed Merah)、《查理周刊》恐怖袭击的切里夫夸奇(Chérif Kouachi)等人都是在监狱内被激进化的。

二、西方国家防回流对策及所涉人权问题

西方国家为应对回流带来的本土恐怖主义威胁,采取了“堵”或“疏”的一系列措施,如撤销国籍、缺席审判、监视监控、预防性羁押以及去激进化等。这些措施中大部分是基于国家安全的考量限制“圣战”回流人员的人身自由和法定权利,也有部分措施是通过改善回流人员生存条件而实现消除极端意识的目的,如去激进化。

(一)国籍管控与法定人权

国籍管控是指政府通过撤销国籍的方法禁止“圣战”回流人员回到原籍国,目的是防止其重返原籍国危害社会安全。撤销国籍是西方国家的重要反恐措施,主要针对离开本国领土尚未返境,但已被情报与执法机关证实参与恐怖组织活动的公民(“圣战”回流人员即为此类跨国恐怖分子的典型)。2014年开始,在回流人员本土恐怖威胁逐渐显现的背景之下,西方国家出现了修订或新增国籍管控法案的“热潮”。截至目前,大多数西方国家都已经通过议案或立法,撤销那些被认为对国家安全构成威胁的“圣战”回流人员的公民身份。例如,英国《2006年移民、庇护和国籍法》(以下简称《2006年国籍法》)第56条规定,“对涉及恐怖主义行为的英籍人士,首相依据公众利益的需要有权剥夺其公民资格”。澳大利亚于2015年对《2007年公民法》进行修订,增加了三种撤销国籍的情形,其中第二款“被宣布为恐怖组织工作”、第三款“个人涉嫌恐怖主义活动或叛国行为都与恐怖主义相关”规定均适用于“圣战”回流人员。2017年《荷兰国籍法》扩大了撤销国籍的条件,只要16岁以上拥有双重国籍的荷兰公民自愿加入恐怖组织战斗队伍,就可以撤销该公民的荷兰国籍。撤销国籍对防御“圣战”回流人员的恐怖威胁有立竿见影之效,因其直接将回流人员阻挡在国门之外,同时回流人员基于国籍在该国所享有的法定权利也相应丧失。

另一方面,如果“圣战”回流人员因被撤销国籍而成为无国籍人,则只能继续留在原冲突地区参战,或辗转流离到其他国家,仍会给国际社会带来恐怖主义隐患。更重要的是,联合国《减少无国籍状态公约》(以下简称《公约》)第8条第一款对撤销国籍作了限制性规定:“缔约国不应剥夺个人的国籍,如果这种剥夺使他成为无国籍人的话”。因此,尽管主权国家拥有就其公民地位的取得和撤销进行立法的权利,但在《公约》的明确要求下,西方国家均对撤销国籍规定了严格的适用条件,即只能针对具有双重国籍的公民。如英国《2006年国籍法》第57条明确指出撤销国籍不适用于被褫夺国籍将处于无国籍状态者。澳大利亚《2015年公民法修正案》规定撤销国籍的前提是不会因公民资格的丧失成为无国籍人。丹麦撤销“圣战”人员的国籍的前提是“圣战”人员必须拥有双重国籍且必须被判定犯有恐怖主义罪行。西方国家谨慎地在国家安全、国际公约要求的基本权利保障之间寻找平衡,以双重国籍为撤销国籍的前提条件,试图在最大限度保障国家安全的前提下遵守国际人权的最低准则。

(二)缺席审判与公平审判权

缺席审判是在被告人未到庭的情形下仍然审判的一种特殊刑事诉讼程序。西方国家对缺席审判的适用以罪行轻重为划分标准,美国、英国、加拿大等英美法系国家的缺席审判程序适用于轻罪案件,如在英国,治安法院审判的简易案件才适用缺席审判。意大利、比利时、荷兰的缺席审判程序只适用于重罪案件。法国和俄罗斯不论罪刑轻重,只要犯罪事实清楚,证据充分,符合起诉条件,都可以在被告人不出庭的情况下进行审理。近几年来,对涉及恐怖主义犯罪的被告人进行缺席审判一般都发生在大陆法系国家,如比利时、法国、荷兰等。2015年,比利时政府根据社交媒体收集的信息、窃听电话以及已经回流“圣战”人员的证词,将36名仍在叙利亚和伊拉克地区的“圣战”人员告上法庭缺席审判。2016年,荷兰同样依据上述几类证据对10名未返回原籍国的“圣战”人员进行缺席审判。

反恐领域内缺席审判的出现,是一项以打击犯罪为主、兼顾司法效率的制度安排。恐怖主义被告人无法到庭的困境为构建缺席审判制度提供了现实土壤。“圣战”人员触犯刑法,追究其刑事责任合理合法,但是比利时和荷兰缺席审判的方式招致诸多争议。主要基于如下两个原因:一方面,对于打算或已着手返回原籍国的“圣战”人员,执法机关或情报部门很难收集到其参与恐怖主义活动或参加恐怖组织的直接证据,定罪量刑的证据很大程度上依赖于其他(已返原籍国)“圣战”回流人员的供述。缺席审判中不仅被告人缺席,还会因被告人缺席引发证据“缺席”、公正“缺位”,侵害恐怖主义被告人的公平审判权。另一方面,未回流的“圣战”人员并不会对国内安全造成现实威胁,因此其刑事责任可以在其回国之后再行追究。部分西方国家采取的缺席审判程序牺牲了恐怖主义被告人的辩护权、异议权等刑事诉讼权利,但对打击恐怖主义、降低社会安全风险收效甚微,对提高诉讼效益的作用也是微乎其微,反而会因为缺席审判影响程序公正的实现。

(三)风险监控与自由权、隐私权

风险监控是国家执法机关和情报机关通过控制“圣战”回流人员的行动自由、监视其行踪等方式来预防本土恐怖袭击及其他风险。目前西方国家主要通过两种方式加以风险监控。一种方式是通过羁押使回流“圣战”人员的人身处于执法机关的直接控制之下,在没有刑事指控的情况下,仅以安全风险为由将“圣战”回流人员监禁,亦即“预防性羁押”。羁押措施可以双向阻断“圣战”回流人员与社会其他人员接触的可能性。如法国政府构建了稳固、强硬的刑事司法体系,足以迅速逮捕和起诉涉嫌恐怖主义的犯罪嫌疑人。另一种方式是情报机关通过监视和信息监控掌握“圣战”回流人员的行踪。如2016年4月欧盟正式启动的“旅客实名记录”(PNR)系统,专门收集外来人员进出欧洲的入境、离境、拒签记录以及相关的个人信息(包括脸部照片、指纹信息以及身份数据),用于预防、侦查和起诉恐怖主义犯罪。此外,比利时设立“威胁协调评估组”收集“圣战”回流人员名单,用以强化对有关人员的监控。

羁押和监视、数据监控措施对控制本土恐怖主义风险的积极作用毋庸置疑,但这些措施对权利的侵害同样不可否认。就预防性羁押而言,其一方面涉嫌侵犯被羁押人的人身自由权,且可能伴随诸如刑讯逼供等违法取证行为,侵犯被羁押人的身体健康权。另一方面,因为涉恐的“圣战”回流人员人身危险性高,羁押程序会尽量简化,从而导致被羁押的“圣战”回流人员无法行使异议权等程序性权利。就监视和数据监控而言,执法机关收集的情报是打击恐怖分子的一大利器,数据监控可以广泛收集到各种信息,监视可以在很大程度上预防本土恐怖袭击。但此类措施涉及侵入“圣战”人员及其他普通公民的隐私权领域。如欧盟建立的PNR系统要求航空公司不加区分地收集所有乘客的个人信息并提供给成员国。法国国家安全机关为获取反恐情报扩大监视范围,将“圣战”人员的家人朋友等普通公民也纳入监视范围。

(四)去激进化与生存权

去激进化是针对激进主义个体或群体,从意识形态层面入手,通过劝诫、教育等方式,促使其放弃激进主义思想与行为,重新融入社会群体,实现“去个体化”和“去标签化”。去激进化不是“圣战”人员回流的产物,早在2005年伦敦地铁连环爆炸袭击发生之后,英国当年即推出了针对本土恐怖主义的去激进化策略——“预防”(Prevent),通过预防个体或群体接受极端思想,防控激进化的“风险场所”(如学校、互联网、宗教信仰场所、监狱和少管所等),干预激进化“风险个体”三种途径展开。在英国的影响下,美国、法国、荷兰、丹麦等大多数西方国家也推出本国的去激进化计划。

目前西方国家的去激进化存在一定程度的“两极分化”。一方面是以丹麦为代表的“个体重塑型”去激进化模式,对已经“激进化”但尚未定罪的极端分子采取比较“柔和”的方式,并不关押或严密监控归国的“圣战”人员。这些国家认为宗教极端主义、民族融合问题与穆斯林的生存状态都是形成激进化的意识形态因素,因此更强调对极端分子的心理疏导,通过热线电话、教育、心理咨询、与清真寺合作,促进极端分子参与宗教对话;同时重视改善极端分子的生活经济条件,采取职业培训,安置就业或学业,提升就业率,改善居住环境等,力图结合内因与外因“重塑”(reintegrate)极端个体,使其放弃极端意识形态,回归社会恢复正常生活。另一方面是以美国和法国为代表的“国家安全导向型”去激进化模式,即更加强调运用“刚性”预防性反恐措施,较少运用上述“柔性”去激进化方式。但在2015年频繁遭受本土恐怖袭击之后,法国开始重视“重塑”那些被拘留或起诉的,或者处于监视和逮捕之下的归国“战士”(“圣战”回流人员)。2016年在本国12个大区及科西嘉岛设立多个“去激进化中心”,帮助那些受极端思想蛊惑的法国公民回归正常生活,远离极端思想与恐怖活动。

去激进化是以“圣战”回流人员人权保障为出发点的一种防回流措施,主要通过以下三个方面保障“圣战”回流人员的生存权。首先,存在于“圣战”回流人员意思形态中的恐怖主义思想是罪恶的源头。通过宗教对话的方式,让“圣战”回流人员慢慢脱离恐怖主义思想的控制,是“圣战”分子能在社会正常生活的前提条件。其次,许多从叙利亚和伊拉克冲突地区返回的“圣战”回流人员都患有严重的创伤后应激障碍(PTSD),患有PTSD的人精神系统受到影响,难以集中注意力、失眠,严重的甚至会自杀。通过心理咨询甚至是心理治疗,缓解“圣战”回流人员的PTSD的症状,为回归正常生活提供一个良好的心理状态,也是“圣战”分子回归正常生活的必要条件。最后,通过改善其经济条件,帮助“圣战”回流人员就业就学,为其重新建立起与社会的联系,获得在社会生存的能力和条件。经过宗教对话和心理治疗的“圣战”回流人员,激进思想被消除、心理状况稳定,具备重返正常生活的个人条件。“圣战”回流人员生活经济条件的改善和就业就学帮助,则为其提供了重返正常生活的社会条件。

三、国家安全视阈下防回流与人权保障的选择与平衡

现代恐怖主义不是某个恐怖组织和政府的二元对抗,而是包括恐怖组织、政府和普通公民的三元组合。恐怖组织使用恐怖手段来实现其目标,政府代表恐怖组织的直接袭击目标,普通公民则是暴力恐怖活动的影响对象。当一国面临“圣战”人员回流时,第一要务是要防止恐怖势力扩散,保障国家的安全和绝大多数公民的生命安全。

(一)防回流措施对不同主体的权利影响

恐怖主义威胁国家领土完整和国家安全,政府稳定、法治和民主,社会运作以及国际和平与安全,无视、践踏人的生存权、发展权、财产权、健康权等基本权利。恐怖主义行为直接践踏了受害者的生命权、自由权、安全权等,给受害者带来灾难性后果的同时,还导致受害者所在地区的人都生活在惊惧之中,遭受长期创伤。事实证明,在2015-2017年“圣战”人员回流的高峰期间,西方国家的本土恐怖袭击的数量、受害者人数都呈跃升状态。基于国家保障本国公民生命安全的基本义务以及恐怖主义反人类、反文明、反社会的极端性本质,国家有权力更有义务制定措施应对“圣战”人员回流,抑制恐怖主义发展,保障国家安全和本国公民生命安全。

“圣战”回流人员作为风险的“载体”,威胁国家安全、社会稳定、公民人身财产安全的不稳定因素,其个人权利受到限制成为必然。换言之,在“圣战”人员回流的背景之下,大部分防回流措施必须限制“圣战”回流人员部分权利的享有,以达到控制恐怖主义发展、降低社会风险的目的。例如,涉嫌严重恐怖主义犯罪、人身危险性程度高的“圣战”人员,可能被撤销国籍从而禁止其入境。涉嫌恐怖主义犯罪,但不符合撤销国籍条件的“圣战”人员,可能在入境后立即被羁押,然后转入诉讼程序。涉嫌轻微恐怖活动犯罪,人身危险性不高的“圣战”回流人员,可能在回到原籍国后被监视行踪和监控通信网络信息。目前,防回流措施正不断完善、升级,来应对愈加复杂的情况,对不同危险程度的“圣战”回流人员作出最适当的处理。

严峻反恐形势之下,普通公民的部分权利也势必会受到影响。例如,前述欧盟“旅客实名记录”(PNR)系统,广泛搜集飞往欧洲人员的航班信息与恐怖分子进行比对,查找可疑的“圣战”回流人员。实际上PNR系统早在2007年就已经提出建立,更于2011年至2015年间成为欧盟每年提及的反恐议题,但一直遭到欧洲议会公民自由委员会反对,其理由是该系统涉及往来于欧盟与非欧盟国家的所有航班旅客信息,侵犯公民的基本权利和个人隐私。此外,普通公民的权利还因“圣战”回流人员发动本土恐怖袭击的方式受到影响。“圣战”回流人员常常隐藏在普通公民中,从中谋取各种资源和支持,进而发动恐怖袭击。因此,国家安全机构设置了相应措施限制普通公民的权利,筛查隐藏于普通公民之间的恐怖分子。比如利用安检制度常态化筛选携带危险物质的人员,秘密收集公民信息预防恐怖分子向普通公民渗透,这些“常态化”防回流措施不可避免也会对普通公民的自由权、隐私权造成一定程度破坏。

(二)防回流措施对回流人员的权利影响

尽管防回流措施对“圣战”回流人员和普通公民的权利都有所限制,但从“防回流”一词便可看出,防回流措施的主要实施对象是“圣战”回流人员而不是普通公民。普通公民权利无论是受到限制的内容(如自由权、隐私权),还是受到限制的程度都要远低于“圣战”回流人员权利所受的限制。“圣战”回流人员受到限制的权利内容更多,如自由权、隐私权、公平审判权甚至平等权等都会受限;其权利受限的程度也会更高,例如“圣战”回流人员会受到全面的人身监控和信息监控。

自由是首要的权利。自由是免于他人的强制和干预,是指免予国家的强制和干预。如果国家某种行为侵害了公民自由,那么自由的意义就在于请求国家停止侵害。但是自由不是绝对的,为了防止妨害他人自由、保障国家功能的实现和国家的生存,需要对作为人权的自由进行限制。无论是审前的预防性羁押,还是涉恐监听、监控、搜查程序的简化,都是对自由的限制,前者限制人身自由,后者限制通信自由、住宅自由。对国家而言,接纳“圣战”回流人员意味着可能威胁到国家安全和普通公民的生命安全。但国家没有理由拒绝所有“圣战”人员回到自己的国家,因此,通过限制“圣战”回流人员的自由避免危险转变成现实是国家安全机关最常用的防回流措施。即使是在主张“人权高于主权”的西方国家,在面临恐怖主义威胁时,“圣战”回流人员的自由也是毫无疑问被置于国家安全之后。

隐私权对情报的价值必然使其成为防回流措施限制的重点。隐私权是公民享有私人的生活安宁与私人信息依法受到保护,不被他人非法侵扰、知悉、收集、利用和公开的权利。打击恐怖主义很大程度上依赖国家的情报机关,而收集情报又必然会入侵到“圣战”回流人员的隐私权领域。前文所述对“圣战”回流人员行动进行监视,对“圣战”回流人员的通信情况进行监控都是很好的例证。一般而言,出于控制风险的目的,国家情报机关对“携带”风险的“圣战”回流人员采取监视措施有一定的正当性基础。但在当前的人权话语体系之下,“圣战”回流人员的权利保障也逐渐进入人们的视野,联合国秘书长报告近几年都提到了“圣战”回流人员的人权保障问题。在以情报为主导的反恐局势下,“圣战”回流人员权利保障意识觉醒,隐私权与此类防回流措施之间的冲突还将长久存在。

除此之外,“圣战”回流人员的公平审判权、平等权等权利也受到防回流措施的影响。前文所述的缺席审判措施会侵犯“圣战”人员的公平审判权。“圣战”回流人员与宗教之间联系紧密,美国就有针对穆斯林群体的预防措施,对该群体的集会、结社、交易等行为进行反恐监管或制裁。这种针对特定群体的权利限制构成对该群体平等权的侵犯。

(三)国家安全视阈下防回流与人权保障的选择与平衡

在2007年之前,反恐怖主义与人权保障通常被理解为两个对立的领域,2010年《联合国反恐战略》将“尊重人权与法治”列为反恐战略支柱之一。从本质上看,反恐是为了抵制践踏人权的恐怖主义活动,与人权所追求的目标是一致的。随着人权不断发展,人权保障的范围有所扩大,部分人权观念也有所更新,一些防回流措施被认为入侵了公民个人权利领域。撤销国籍是最直接有效的一项防回流措施,但撤销国籍措施也因其对回流人员基本权利的限制甚至剥夺而受到一些批评。风险监控是国家安全机关预防恐怖活动发生的主要措施,目前西方国家对“圣战”回流人员的预防性羁押在法律上尚无有明确的理由,仅以安全为由。但是必须承认,这些看似挑战人权的防回流措施,恰恰是为了人权的更好实现,二者之间并不矛盾。既不过度放大“圣战”回流人员的危险,也不过分强调个人的权利,结合反恐的实际效果与人权的发展,对现有防回流措施进行调整才是平衡反恐与人权的正确之路。

首先,严格限制撤销“圣战”回流人员国籍。回流的“圣战”人员并非都是恐怖主义高风险者。大多数回流人员在“伊斯兰国”溃败或“圣战”梦想幻灭之后选择回国,希望继续原来的正常生活。海格汉默(Hegghammer)指出,最多有九分之一的“圣战”回流人员会继续参与本土恐怖袭击活动。对于那些在国外犯下严重恐怖主义罪行、人身危险性高的“圣战”回流人员,如果满足相关条件,应该撤销其国籍。其一,撤销国籍的目的是保护更广大普通公民的利益和国家安全,具有正当性基础。其二,撤销国籍这一措施本身只适用于那些极度危险的“圣战”人员,不是普遍适用,符合比例原则。《欧洲人权公约》明确规定撤销国籍都不得导致相关人员成为无国籍人,“圣战”人员拥有双重国籍是西方国家撤销国籍的前提条件。除此之外,撤销国籍需符合联合国人权理事会秘书长报告中提出的必要性、相称性以及合理性的要求。对撤销国籍的条件由法律严格限定,属于有必要撤销、与预期目标相称且合理的情形再撤销国籍,既可以最大限度保障“圣战”回流人员的权利,也能将最危险的恐怖分子拦截在境外。

其次,明确预防性羁押的法定事由。原籍国为保障国内安全对被认为构成威胁的“圣战”回流人员采取预防性羁押措施(以安全风险为由)。预防性羁押长期以来被认为侵犯了公民基本的自由权和潜在的平等权,然而在“圣战”人员回流背景之下,许多国家都将其作为反恐的重要手段。以安全风险或者可能以某种方式助长恐怖主义威胁为由拘留个人,违反了剥夺自由必须有合法依据且不能是“任意”的这一要求。同时,程序保障也将受到损害,包括无法及时向法官质疑拘留合法性和有效性。立法应完善预防性羁押的法律规定,明确预防性羁押适用的条件,避免以安全为由对相关人员带有“任意性”的预防性羁押。

最后,平衡惩罚与去激进化措施之间的比例。随着恐怖主义的“本土化”转移与发展,西方国家逐渐认识到需要对“圣战”回流人员问题采取“全球、整体、多层面和战略性”防控策略。然而在实践中,针对“圣战”回流人员康复和重返社会的相关措施在部分西方国家仍不被重视,逮捕、起诉等刑事惩罚措施与压制性防控措施仍然占据着主导地位。部分西方国家倾向于将所有“圣战”回流人员视为高风险者,施以严厉打击,这可能反而促使一些低威胁者激进化。基于反恐战略“整体性和多层面”的要求,应当重新调整压制、惩罚与去激进化之间的平衡,让回到原籍国的“圣战”人员重新融入社会环境。此外,去激进化应当侧重“圣战”回流人员“脱离”恐怖主义及培养其重返社会的能力,而非一味强调旨在改变意识形态的“去激进化”这一模糊概念。政策制定者应当规避以安全本位的防回流思维,在设计相应去激进化措施时更加注重“圣战”回流人员的权利保障。

四、结语

中国和西方国家一样,也面临“圣战”人员回流带来的安全威胁。中国新疆地区长期受民族分裂势力、宗教极端主义、暴力恐怖势力三股势力的叠加影响,1990年至今,恐怖分子在新疆等地区制造了几千起暴力恐怖袭击活动。2008年之后,中国“东突”恐怖分子打着“迁徙圣战”的口号,偷渡出国甚至是强行闯关,与境外恐怖分子勾结。2014年昆明暴恐案件就是受“圣战”极端思想蛊惑的人员试图偷渡出境受阻,转而在国内就地发动“圣战”的典型案例。根据媒体公开报道,截至2014年前往叙利亚加入IS恐怖组织的中国“东突”恐怖分子多达1,000多人,其中约100名中国公民在叙利亚作战。

长久以来,中国的人权状况一直是西方国家攻击的重点对象,但对西方国家防回流对策加以考察和分析之后发现:西方国家对中国各方面的抨击总是带有明显的政治意图和偏见。例如,中国和西方国家在同一种反恐理念下设计的同一种反恐措施,先不论措施实施方式如何、效果如何,中国总会得到负面的评价,新疆的职业技能教育培训中心就是一个很好的证明。职业技能教育培训中心旨在教育挽救有轻微犯罪行为或违法行为的人,消除恐怖主义、极端主义的影响,努力将恐怖活动消灭在萌芽状态。职业技能教育培训中心通过与学员签订协议,对学员进行法律知识普及、职业技能培训,同时还提供心理咨询服务。丹麦“奥尔胡斯”模式同样提供心理咨询、就业就学帮助。然而,丹麦的“奥尔胡斯”模式广受赞誉,2019年,美国发布了《涉疆人权法案》,试图将中国打击新疆恐怖主义的反恐行动上升为国际人权问题。一方面以美国为首的西方国家严厉批评中国的反恐措施,另一方面却在英国撤销“圣战”人员的国籍、比利时缺席审判时保持沉默,可见西方国家评价人权时的双重标准。究其缘由,西方国家表面是为人权发声,实则是试图以人权这个世界都认可、推崇的价值来干涉中国的主权事项,从中捞取利益。双重标准之下隐藏的是西方国家政治打压和干预中国内政的野心,人权只是被他们作为攻击中国的理由。

国家安全和人权保障,是在整个反恐政策制定和实施过程中要考虑的两个重要价值。恐怖主义的威胁并不意味着国家基于安全立场可以随意克减公民的自由权。“圣战”人员回流引发的反恐与人权之间的冲突只是当下反恐现实的缩影,反恐与人权的冲突是国际社会的每个国家都面临的现实问题,各国也都在探索道路的过程中。不同的国家因时代背景不同、政治文化不同以及经济状况不同,采取的反恐怖主义政策必然存在差异。但是,各个国家对于国际公认的人权标准则需要共同遵守。任何一个国家,只要其反恐政策和措施没有触犯底线、违背原则,就不应该被随意批评,更不应该受到任何国家的干涉。面对当今世界的极端主义、国际恐怖主义威胁,各国更应该摒弃双重标准,携手共同抵抗恐怖主义威胁。

Abstract:At present,the large-scale military operations and continuous expansion of the“Islamic State”have come to an end,but the group continues to operate by breaking into parts and going underground,and even accelerates the spread of terrorism through transnational networks and the return of jihadi personnel.Global anti-terrorism has entered the“post-Islamic State”era.Large numbers of Western jihadists return to their home countries to launch terrorist attacks,recruit members,and spread extremist ideas.This not only increases the potential danger of terrorism in their home countries but also poses a greater challenge to international counter-terrorism efforts.Western countries prevent and respond to the threat of backflow through a series of measures,including nationality control,trial in absentia,risk monitoring,and de-radicalization.The human rights issues involved in backflow prevention have become increasingly prominent.The backflow prevention both conflicts with the human rights of different subjects,and also with the right to life,liberty,and equality.China also faces security threats from the backflow of jihadi fighters,but western countries have long applied double standards to China's anti-terrorism policies.Faced with the threat of extremism and terrorism in the world today,it is all the more important for all countries to abandon double standards and work together to combat the threat of terrorism.

Keywords:“Jihadists”;Backflow;Counter-terrorism;Human Rights Protection

(责任编辑 刘更银)

京公网安备 11010102003980号

京公网安备 11010102003980号