内容提要:通过反思西方人权概念的二元划分,健康权在我国呈现出丰富的规范内涵,并对个人、政府等其他参与方起到重要的促进、强制和引导作用。第二次世界大战结束以来人权运动的扩张和医药技术的进步是健康权在国际人权法领域蓬勃发展的深层原因。自新中国成立以来,我国围绕宪法逐步形成了相对完善的健康法律法规体系。面对全球疫情防控的现实挑战,我国明确了健康权在宪法规范中的价值优位,同时健康权的理念、价值与原则对民法、刑法、专利法等部门法规范的体系影响日益凸显。

关 键 词:健康权 理论更新 历史发展 实践表现

2020年年初,一场突如其来的全球大流行病骤然打乱了全社会的正常秩序。时至今日,全球仍然处于抗击新冠疫情的艰难进程中。这场前所未有的突发公共卫生事件不仅迫使全球仓促应对疫情,而且迫使人类社会进一步思索深层的人权理论及其现实意义。在大疫面前,中国把民众的生命和健康置于首要考虑的战略地位,为了保障民众的生命和健康,可以暂时放弃一些其他诸如个人财产权、行动自由权、娱乐权等基本权利。世界其他国家也都采取了类似的防控措施。这一伟大实践为拓展和丰富人权尤其是健康权理论提供了新的素材和空间。本文试图从这一角度入手,对健康权的历史发展、健康权的理论和健康权的实践三个方面进行阐释。

一、健康权的理论更新

(一)反思人权概念的二元划分

人权可以划分为多种类型。传统西方人权理论根据不同的标准对人权进行划分,例如根据人权内容是否变化的标准可以把人权划分为“永久性人权”和“条件性人权”,即公民和政治权利是不变的永久性人权,而社会权利则依社会条件的变化而变化;根据亨廷顿的文明划分理论以文化背景为标准,可以把人权划分为基于西方个人主义和自由主义基础上的“民主性人权”和东方发展中国家基于社群主义基础上的“庇护性人权”;根据政府是否需要干预为标准,可以把人权划分为“消极人权”和“积极人权”。

基于上述划分,西方有学者认为健康权缺乏哲学基础,难以在法律上明确界定,更无法得到充足的财政支撑,或在司法进程中得到落实,因而并非真正意义上的法律权利,不过是一种宣示和引导,而非法定权利。美国国务院曾宣称:“不存在对与健康有关的权利和义务的性质和范围的国际共识。”

对于这种划分,西方越来越多的学者指出其存在片面性和简单化倾向,认为即便是传统的西方消极人权也包含着政府的积极作为,例如人格尊严、人身权、选举权等消极人权需要政府设立平等保护的机制、建立为实现这些权利的制度和机制、设立惩罚侵权行为的机制、为保障这些权利提供资源和服务、为推动这些权利提升公民认知和解决问题的机制。

(二)我国健康权的丰富内涵

按照传统人权以是否需要政府及他人和社会组织给予积极帮助为标准,健康权被认为是典型的积极人权,但是如果深入分析该权利,就会发现健康权主要是积极人权,但也包括消极人权的内容。前述我国宪法和其他法律有关健康权的条文就充分说明了这一点。把这些条文综合在一起进行体系性分析,就可以看到:上述三方面的内容包含了健康权丰富的内涵,不仅包括积极人权的内容,而且包括消极人权的内容。

第一,健康权包括传统消极人权概念中不受侵犯和干预的自由权(freedom),即掌握自己身体、健康及其相关信息的自由、未经同意不受强行治疗和试验的自由、决定自身保健或治疗方案的处分权;其主要表现形式为我国《民法典》规定的“民事主体享有的生命权、身体权、健康权”等权利。

第二,健康权包括积极人权概念中的资格赋予权或享有权(entitlement),即平等和及时获得与社会经济发展水平相适应的基本医疗服务和医疗保障、享有保持最高水平健康的机会、防治和控制疾病、获得基本药物、保障孕妇和儿童健康、获得有关健康教育和信息、参与国家和社区有关健康决策等权利;其主要表现形式为我国《宪法》和《基本医疗卫生与健康促进法》(以下简称《卫健法》)规定的“公民依法享有从国家和社会获得基本医疗卫生服务的权利”。

第三,健康权还包括政府为了保障积极人权所承担的发展医疗健康事业、提供人人享有的基本医疗服务和公共卫生服务、监管医疗卫生质量、筹措支付医疗费用等责任(duty);其主要表现形式为《宪法》和《卫健法》等法律中规定的“国家实施健康中国战略”“完善健康保障”“建设健康环境”“发展健康产业”“提升公民全生命周期健康水平”“建立基本医疗卫生制度”“加大对医疗卫生与健康事业的财政投入”等政府发展和管理医疗健康事业、提供医疗与公共服务的责任和权限。

综上,健康权作为我国法律确立和保障的公民基本权利,不仅包括公民基于民法所享有的身体完整和健康不受侵犯等消极人权的内容,而且包括基于《宪法》等法律所享有的获得相应医疗服务等权利,此外还包括政府基于宪法和行政法而承担的职责。因此,不能把健康权降格为消极人权,也不能将其简单归结为传统宪法理论中的“获得物质帮助权”,否则无法体现健康权内在的丰富内涵,如政府要满足人民群众日益增长的健康需求等积极人权内容,也不符合社会发展和健康中国战略的要求。

(三)法律在健康领域中的规范作用

健康权是个人的权利,但又涉及政府、其他社会组织和个人等千丝万缕的关系。本文以《卫健法》中的健康促进为例,具体分析健康权所产生的个人与政府等其他参与方的法律关系。

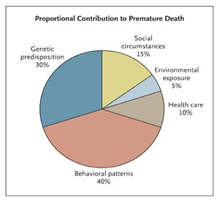

《卫健法》的名称中就包括健康促进概念,并用第六章共13条对健康促进做了具体规定。健康促进是由世界卫生组织倡导的新概念。它认为决定个人健康的因素有三大类,即(1)社会环境和经济环境因素,(2)饮用水、大气、住房、交通等物理环境因素,(3)个人特质和行为模式等个人因素,世卫组织《渥太华健康促进宣言》则把和平、教育、食品、收入、稳定的生态环境、可持续的资源、社会公正和平等列为健康的先决条件。根据《新英格兰医学杂志》在2007年9月发布的美国健康决定因素中,社会环境因素的作用占15%,环境因素占5%,医疗服务占10%,基因因素占30%,而个人行为模式则占40%(见图1)。由此可见,个人行为模式是决定健康的最重要的因素。为了推动健康行为和生活方式, 以促进和维护健康,世界卫生组织在1987年加拿大渥太华举行了会议,通过了《渥太华健康促进宣言》,强调要通过采取健康生活方式来促进个人健康。

健康促进法律规范如何发挥作用呢?《卫健法》第69条第1款规定:“公民是自己健康的第一责任人,树立和践行对自己健康负责的健康管理理念”,“形成符合自身和家庭特点的健康生活方式”。这是法律上的授权性规范,即法律把某种权益授予行为人,由行为人自行决定其行使权益的路径和方式。例如是否抽烟喝酒,这是个人自行决定的事情。因此健康促进首先以个人的自主权为核心,也就是以消极人权为核心。

同时,法律也可以做出强制性规定,因为任何权利都是有边界的,每个人的健康权也有一个边界,也就是以不侵犯他人的权利和公共利益为边界。《卫健法》第69条第2款明确规定:“公民应当尊重他人的健康权利和利益,不得损害他人健康和社会公共利益。”例如,吸烟是个人自由,但是在公共场所吸烟就会污染周边空气,进而影响他人健康,即影响到他人健康权,因此法律规定在公共场所控烟。也就是说在个人权利影响到他人权利或公共利益时,法律就可以进行强制性的干预。这就体现出健康促进中的强制性法律规范,即通过法律强制力来保障公众健康权。再如,在新冠疫情防控期间,要求每个人都要在公共场所中遵守戴口罩保持社交距离等防疫措施,也是法律在保障公众健康领域中强制作用的体现。从这一角度讲,保障健康权需要政府的积极作为,构成了健康权中积极人权的内容。

此外法律还具有积极的引导作用。即政府通过法律规范倡导和推动某种行为模式。《卫健法》第六章中绝大多数条款都是规范政府、医疗、教育、体育、宣传等机构、基层自治机构和社会组织、用人单位和公共场所经营单位如何引导、宣传和推动健康促进的职责和义务。这些条款表明法律要求上述机构和单位为培养和促进公民健康生活方式提供帮助、条件和环境,充分体现出政府等机构和组织为维护健康需要积极作为的积极人权特色。

从性质上讲,促进健康是以个体公民的选择权为核心,但是这种选择权需要政府、社会和其他机构积极作为,引导个体公民选择健康生活方式,促进个人和全民健康。

二、健康权的历史发展

(一)健康权在国际人权法上的发展

健康是每个人安身立命的前提和追求幸福生活的基本条件,也关乎民族复兴和国家强盛的大局。尤其是经历了此次新冠疫情的严峻考验之后,全社会充分认识到“健康是幸福生活最重要的指标,健康是1,其他是后面的0,没有1,再多的0也没有意义。”

个人健康在法律上被规范为健康权,即每个人都有维护和获得自身健康的权利。但是健康作为一项人权被提出来则是第二次世界大战以后的事情。在二战前,作为独立法律权益的健康权并未出现,与健康相关的权利通常被归纳为社会权,它与保障公共卫生的表述在少数国家宪法和法律中也有所体现,例如:墨西哥1843年《宪法》包括了政府对保障公共卫生的责任,1919年德国《魏玛宪法》和1925年《智利宪法》都有类似的包括保障公共卫生和健康保险在内的社会和经济权利。更为明确和具体的健康权见于1936年《苏维埃宪法》第42条的规定,即“苏联公民有获得健康保障的权利”,“该权利由国家医疗机构提供的免费和优质的医疗服务所保障”。导致这种情况的原因一是由于现代医学发展刚刚起步,面对很多疾病束手无策,人的可预期寿命相对较短;二是由于在资本主义上升期,资本首要关注的是市场利润和资本增值,其依据的理论是“社会达尔文主义”,依据的法律是财产权和契约自由,至于人的健康权尤其是女工和童工的健康权则必须受制于契约自由基础上签订的“劳动合同”。

二战之后,人类社会对于种族灭绝等践踏人权的暴行深恶痛绝,痛定思痛,关注人自身权利的自然法理论在法学界复兴,人权理论和实践得到极大发展,各国纷纷把国民健康作为国家发展的目标。在多数国家的推动下,联合国成立了世界卫生组织,并逐步建立起以联合国人权公约和《世界卫生组织组织法》为基础的健康权国际规范体系。在公约的示范和指引作用之下,越来越多的国家将健康权纳入本国宪法或者法律之中。即使一些不承认健康权的国家在制定国内卫生政策时也无不受到国际法上健康权的影响。

为推动全球健康问题的解决,1945年在包括中国在内的一些成员国的倡议和推动下,联合国成立了世界卫生组织(下称“世卫组织”)。1946年《世界卫生组织组织法》将健康界定为“不仅为疾病或羸弱之消除,而系体格、精神与社会之完全健康状态”,并且首次明确提出:“享受最高而能获致之健康标准,为人人基本权利之一。不因种族、宗教、政治信仰、经济或社会情境各异,而分轩轾。”该条文只是世卫组织的工作目标和愿景,尚不具国际法约束力。但是在这一开创性的条文基础上,1948年通过的《世界人权宣言》为健康权在国际人权法上给予明确规定。该宣言第25条第1款规定:“人人有权享受为维持他本人和家属的健康和福利所需的生活水准,包括食物、衣着、住房、医疗和必要的社会服务。”虽然它再次肯定了健康权的价值,但表述上较为保守,仅仅将健康权视为维持必要生活水准的条件。1966年的《经济、社会及文化权利国际公约》(下称《经社文权利公约》)第12条规定,人人享有能达到的最高体质和心理健康的标准是一项基本人权,并列举了缔约国为实现该权利应采取的若干步骤。这是健康权第一次以公约形式出现,对缔约国具有法律约束力,其后的《消除一切形式种族歧视国际公约》(1965)、《消除对妇女一切形式歧视公约》(1979)、《儿童权利公约》(1989)、《残疾人权利公约》(2006)等公约中的健康权条款基本上是在该条款基础上的展开和适用,要求缔约国严格遵守非歧视性原则,并根据妇女、儿童、残疾人等特定人群的健康状况,提供必要的健康保障服务。因而该条文被视为健康权的核心条款。

在这一大趋势下,区域性国际条约也对健康权作出了相应规定,例如《欧洲社会宪章》(1961)第11条规定了卫生保健权(right to health protection);《美洲人权公约关于经济、 社会和文化权利领域的附加议定书》(1999)第10条规定了健康权,第11条规定了健康环境权(right to a healthy environment),第12条规定了获得食物的权利;《非洲人权和民族权利宪章》(1986)第16条规定了个人有权享有能达到的最高体质和心理健康的状态。随着上述国际法文件和公约的制定,清晰且完整的健康权概念在国际法层面上逐渐形成。

在二战后福利国家和经济社会权利思潮推动下,在国际人权法尤其是健康权规范的影响下,越来越多的国家选择将健康权纳入本国宪法之中。根据美国学者埃莉诺•金尼(Eleanor Kinney)在2001年做的一项统计,世界上有142个国家批准了《经社文权利公约》,83个国家批准了与健康权有关的区域性公约,而在宪法中直接或者间接规定健康权的国家达到109个。2004年,金尼与布莱恩•克拉克(Brain Clark)进一步对各国宪法进行统计分析,发现世界上有67.5%的国家在宪法中规定了健康权条款。这些健康权条款大致分为五种类型:目标型(aspiration)、授权型(entitlement)、国家义务型(duty)、方案纲领型(statement),以及参照条约型(referential)。其中,授权型条款比例最高(占38.7%),国家义务型条款次之(占38.1%),方案纲领型占26.3%,目标型占11.3%,参照条约型仅占4.6%。联合国人权委员会在2008年也做了一项统计,指出全球至少有115个国家的宪法规定了健康权(right to health)或者健康照护权(right to health care),并且至少有6部宪法规定了健康有关的责任,诸如国家发展健康服务或者为其划拨特定的财政预算。

健康权作为人权在二战以后经由国际人权法的途径获得蓬勃发展,并非历史的偶然,而是有着一系列深层次的原因。主要原因包括:第一,人权国际化趋势是健康权兴起的时代背景。二战期间法西斯践踏人权的恶行表明,建立在主权国家基础上的人权保障模式并不牢靠。这使得战后兴起的人权运动从传统国家法律制度中分离出来,形成了国际人权法的范畴。正如美国学者劳伦斯•高斯汀(Lawrence Gostin)所言,国际人权法的兴起直接刺穿了国家主权的面纱,将包括健康权在内的人权保护上升到国际法的高度,人权不再仅仅是公民个人与国家之间的事情,人权的享有亦不再仰赖于国家的恩赐。

第二,国际秩序和国内政治对合法性的追求为健康权的兴起提供了双重政治动力。从国际角度看,战后国际法之所以不断向人权领域扩张,一方面是因为对践踏人权行动的反思,另一方面是因为要宣示联合国框架下的国际秩序的正当性。从国内角度看,保障公民健康权也是大多数民众的呼声。对于大多数国家政府而言,为了迎合或满足民众需求,同时也是基于自身合法性的考虑,承认和保障公民健康权成为社会大势所趋。在国内外双重力量推动下,健康权得以从国际走向国内,成为大多数国家法律规定的一项人权。

第三,医药技术的进步和人类平均预期寿命的延长为健康权兴起提供了医学保障前提。20世纪以前,现代医学初起,人类经常面临着鼠疫、霍乱和天花等恶性传染病的死亡威胁,活下去是当时的紧迫需求。工业革命时期的西欧国家等因此而推行了一系列控制和消灭传染病的公共卫生运动。20世纪以后,人类在医药技术领域取得重大突破,在恶性传染病基本得到有效控制的情况下,人类的平均预期寿命大为提高,疾病谱发生重大变化,健康权逐渐从生命权中分离出来,成为公众和政府都高度关注的社会问题。换言之,健康权作为一项法律权益是医药技术进步和人类预期寿命提高以后的产物。

(二)我国健康权的发展进程

1949年新中国成立时,医疗卫生体系十分薄弱,缺医少药,人均预期寿命仅有35岁。针对这种极端落后的卫生条件和健康状况,《中华人民政治协商会议共同纲领》第48条规定:“推广卫生医药事业,并注意保护母亲、婴儿和儿童的健康”,在工作中确立了预防为主的卫生工作方针,组织和推动群众性卫生运动,并于1952年开展了“爱国卫生运动”。1954年公布并实施的《中华人民共和国宪法》第93条规定:“中华人民共和国劳动者在年老、疾病或者丧失劳动能力的时候,有获得物质帮助的权利。国家举办社会保险、社会救济和群众卫生事业,并且逐步扩大这些设施,以保证劳动者享受这种权利。”

我国1982年宪法进一步丰富了有关健康保障的内容。宪法第33条第3款规定:“国家尊重和保障人权。”第21条规定:“国家发展医疗卫生事业,发展现代医药和我国传统医药,鼓励和支持农村集体经济组织、国家企业事业组织和街道组织举办各种医疗卫生设施,开展群众性的卫生活动,保护人民健康。国家发展体育事业,开展群众性的体育活动,增强人民体质。”第26条第1款规定:“国家保护和改善生活环境和生态环境,防治污染和其他公害。”第36第3款规定:“国家保护正常的宗教活动。任何人不得利用宗教进行破坏社会秩序、损害公民身体健康、妨碍国家教育制度的活动。”第45条第1款规定:“中华人民共和国公民在年老、疾病或者丧失劳动能力的情况下,有从国家和社会获得物质帮助的权利。国家发展为公民享受这些权利所需要的社会保险、社会救济和医疗卫生事业。”

尽管有上述宪法规定,但宪法中并没有健康权三个字。但是如果对我国宪法进行体系性解读,就会发现上述一系列保障人权、促进卫生健康事业发展的规定“成为健康权在我国宪法上的依据及其规范内涵:第一,公民健康不受侵犯(第33条第3款、第36条第3款);第二,公民在患病时有权从国家和社会获得医疗照护、物质给付和其他服务(第33条第3款、第45条第1款);第三,国家应发展医疗卫生事业、体育事业、保护生活和生态环境,从而保护和促进公民健康(宪法第21条、第26条第1款)”。因此可以充满信心地说:虽然我国宪法没有明确采用“健康权”的文字,但是纵观宪法全文和时代发展,我国宪法中确实包含了健康权的内容。

随着“健康中国战略”的提出和此次疫情防控的推进,特别是在我国已经完成了全面建成小康社会的第一个百年目标,正在迈向全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标之际,作为基本人权的健康权受到前所未有的重视。2019年12月28日通过并于2020年6月1日实施的《卫健法》根据宪法,在第4条明确规定:“国家和社会尊重、保护公民的健康权。”这是我国宪法健康权规定的合乎逻辑的必然发展。

应当注意到,我国《民法总则》和现在的《民法典》都规定了公民享有健康权。但是《宪法》和《卫健法》规定的健康权则远远超出了民法上健康权的内涵和外延。民法上规定的健康权一般是指公民享有的消极权利,即不用其他人或组织帮助就可以自行实现的权利,也就是说,个人所享有的健康权是已经存在的法定权利,不受他人的侵犯,否则他人即构成民法上的侵权,并承担相应的民事责任。《卫健法》规定的健康权则主要是积极权利,即需要他人或组织提供帮助才能够实现的权利。这种权利需要有医疗机构、医护人员等专业机构和人员的帮助才能够充分实现。

三、健康权的实践表现

疫情是世卫组织定性的全球大流行病,对每一个国家都是一场异常严峻的考验,也是对每一个国家人权保障法律体系和能力的严峻考验。某些自喻为人权卫士、被认为具有健全人权保障体系的发达国家却在这场考验中频频败退;而我国尽管历经磨难和反复,但浴火重生,从逐步复工复产,到经济社会生活逐步全面复苏,取得了来之不易的成果。其中一个重要的原因就是,在疫情防控的全过程,不折不扣地贯彻了《卫健法》规定的“坚持以人民为中心,为人民健康服务”和“尊重、保护公民的健康权”的核心理念,坚定地以“把人民健康放在优先发展的战略地位”的方针。从这一角度看,我国的抗疫实践为健康权理论的拓展提供了新的素材。

(一)健康权在宪法规范中的价值优位

在面临大流行病蔓延的情况下,全社会尤其是决策者如何看待健康权是一个至关重要的问题。各国宪法都规定了保障人权,但是在大疫突袭的特殊时期,首先要保护什么权利呢?有些国家首先要保证大选不受干扰,千方百计维持其执政权;有些国家则首先考虑如何保持其经济发展不受疫情影响;有些国家则担心疫情冲垮其医疗卫生体制,从而”该收不收“;有些国家则不愿意把更多资源投入防疫,甚至采取群体免疫的消极策略。由于西方人权理论长期宣扬所谓消极人权,否认积极人权的重要性,加上某些伪科学的误导,在此次疫情防控进程中,一些国家民众把出行自由权和集会权等当成最主要的人权,有意或无意地把健康权和生命权放在与之相对立的地位,使得防疫措施无法完全落地,从而导致疫情反复无常的可悲局面。

而我国在面对疫情的严重威胁之际,“坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位”,“以坚定果敢的勇气和坚韧不拔的决心”,“迅速打响了疫情防控的人民战争总体战,狙击战”,“取得了抗疫斗争重大战略成果”。这一实践不仅不折不扣地把“健康权优先发展的战略地位”的法律要求付诸实施,而且为人权理论研究提出了新的课题,即健康权在人权体系中,与财产权、出行自由权、娱乐权等权利相比较,是否具有优先考虑的战略地位?习近平总书记说:人的生命是最宝贵的,生命只有一次,失去不会再来。在保护人民生命安全面前,我们必须不惜一切代价,我们也能够做到不惜一切代价。没有生命当然也就没有健康;而生命的最佳状态则有赖于健康。可以说,健康是生命的追求,没有健康的生命就是脆弱的生命或毫无质量的生命。对于个人而言,没有健康便无法充分享受其他各项权利,甚至会丧失权利;对于民族而言,没有全民健康就没有全面小康。在理解健康权和生命权的基础性地位后,当健康权和生命权受到重大威胁时,其他权利则可以暂时消减甚至冻结。因此可以说健康权和生命权处于权利体系的首位,至少在人类面临重大公共卫生危机的阶段是如此,其他财产权等权利则降为次要的地位。在这一意义上,可以说健康权处于优先考虑的第一位,即“健康权优位”。

(二)健康权对其他部门法规范的价值渗透

由于健康权的基础性地位,它一旦进入其他传统的法律领域就会带来原有法律关系的变异,对其他部门法规定的权利产生出人意料的重大影响。

1. 对于民法规范的体系影响

医疗服务往往按照民法中合同法的规定,被界定为医疗服务合同关系。整体而言,这没有问题,但如果考虑医疗服务的特性,即医疗服务具有强烈的救死扶伤的伦理性和公益性,其服务范围不可能仅仅依据合同法等价原则来确定。不论挂号费是多少,医生向患者提供医疗服务的范围和质量都不能仅仅以挂号费的价值来限定。这就与合同关系中等价有偿、自愿和地位平等基本原则有所不同。对于具有显著公益性的医疗紧急救助、基本医疗服务和公共卫生服务而言,更不会以等价有偿为基本原则。如果完全按照等价有偿原则来引导医疗服务,就只能造成医生和医疗机构以追逐市场利润为导向,进而影响医患关系的良性互动。

再如,医药服务具有其独特的性质,即具有专业性、侵入性、探索性、风险性,加上医学、药学的不完善,医药服务在一定程度上还依赖医患双方的共同努力,而每个患者都有其个体的差异性,凡此种种,都使得医药服务的结果带有不确定性。如果不考虑医药服务的这些特殊性,简单地适用侵权责任法的规定,就会导致医患双方的戒心和不信任,出现医生为自保而选择无害也无效的“保守治疗”或“过度治疗”的乱象。

此外,医疗服务的当事人也并非纯粹地位平等的当事人。不仅医疗服务提供方具有专业医学知识和医疗技术,从而造成双方信息完全不对等,而且在一定程度上,公民有权获得基本医疗服务和公共卫生服务,国家和社会有责任提供这些服务。医疗服务在一定意义上是公共产品,公共产品分配的均等化是我国医药卫生体制改革面临的重大理论和实践问题。尽管不能否定医疗服务的市场运作,但也不能简单地用市场中商业或民事合同来界定医疗服务。

2. 健康权对刑法规范的体系影响

除了对上述民法规范的影响外,健康权对于刑法的影响也显而易见。对于涉及危害健康权的违法行为,刑法的积极介入一直是近些年刑事法领域中的趋势。例如在药品和医疗器械研发领域,临床试验数据造假曾是药品研发领域的顽疾,而临床数据造假往往不会直接引发致伤致死等严重后果,因此其社会危害性备受质疑。但是没有即时发生危害后果,并不等于它不具有潜在的社会危害性。事实上,如果获批上市的药品和医疗器械存在缺陷,其对于民众健康造成的潜在危害更大。针对这种现象,最高人民法院和最高人民检察院于2017年联合出台《关于办理药品、医疗器械注册申请材料造假刑事案件适用法律若干问题的解释》,依法惩治药品、医疗器械注册过程中的数据造假违法犯罪行为。

同样道理,2020年12月,最高人民法院发布了《最高人民法院关于审理食品安全民事纠纷案件适用法律若干问题的解释(一)》,为保障身体健康和生命安全,运用刑法手段惩处危害食品安全的行为提供了法律依据。

再如,在此次疫情防控中,为了有效地推进各项疫情防控措施,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部于2020年2月联合制定了《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》,细化了对于违反疫情防控措施的行为给予刑事处罚的规定。一旦刑法规范涉及了健康权,其解释和适用就会趋于偏严,这也从另一个侧面体现出健康权的至关重要性。

3. 健康权对于财产权和专利权的体系影响

此次疫情突出展现出,健康权和生命权处于财产权和专利权之上。疫情袭来之际,为了民众的生命权和健康权,可以暂时或分阶段地停工停产、关闭市场、取消疫情期间大型公共场所的经营权,甚至可以依法征收和征用其他组织和个人的财产。在健康权与财产权之间,健康权是优先考虑保障的权利。

这种权利冲突恰恰是公共卫生领域中历来存在两个永恒的难题:一是如何协调和规制群体健康权与个人权益如财产权的关系问题,每个公共卫生机构和决策者必须对这些权益进行权衡并做出取舍(trade-off);二是要决定采取强制性措施,还是采取基于市场机制的措施,抑或是自愿性的措施。 这是公共卫生领域最令人头疼且无法回避的法律难题。对此,概括而言,我国在疫情防控中采取的以人民健康生命为中心,依法科学有序防控的方针是对这两个难题的最好回应。

在专利法领域,专利权应当受到完全的保护。但是一旦按专利涉及治病救人的药品、医疗器械和诊疗方法,即涉及健康权,其不可侵犯性则受到某种程度的限制。我国《专利法》第55条特别规定:“为了公共健康目的,对取得专利权的药品,国务院专利行政部门可以给予制造并将其出口到符合中华人民共和国参加的有关国际条约规定的国家或者地区的强制许可。”除了强制许可,专利法上还规定了“Bolar例外”,以推动药品和医疗器械的快速发展,这其实也是出于有利于保护健康权的考虑。

四、结语

综上,法律实践,尤其是此次疫情防控的法律实践,为健康权研究提出了新的课题和挑战。健康权以及与之密切相连的生命权所具有的特殊性质,进一步深化了人权理论研究的内涵,开拓了新的研究空间,使人们不能忽视健康权在人权体系中占据的首要地位,即健康权在众多人权中处于序列上的优位,并对其他部门法的规范体系产生重大影响。

(王晨光,清华大学万科公共卫生与健康学院教授。)

Abstract:By reflecting on the dual division of Western human rights concepts,the right to health presents rich normative connotations in our country,and plays an important role in promoting,compelling and guiding individuals,governments and other participants.The expansion of the human rights movement and the advancement of medical technology since the end of World War II are the underlying reasons why the right to health has flourished in the field of international human rights law.Since the founding of the Peoples Republic of China,China has gradually formed a relatively complete system of health laws and regulations in the Constitution.Faced with the challenges of COVID-19 prevention and control,China has clarified the value superiority of the right to health in the constitutional norms.At the same time,the concept,value and principles of the right to health have an increasingly prominent influence on the system of civil law,criminal law,patent law and other departmental laws and regulations.

Keywords:The Right to Health;Theoretical Update,Historical Development,Practical Performanc

(责任编辑 朱力宇)

关 键 词:健康权 理论更新 历史发展 实践表现

2020年年初,一场突如其来的全球大流行病骤然打乱了全社会的正常秩序。时至今日,全球仍然处于抗击新冠疫情的艰难进程中。这场前所未有的突发公共卫生事件不仅迫使全球仓促应对疫情,而且迫使人类社会进一步思索深层的人权理论及其现实意义。在大疫面前,中国把民众的生命和健康置于首要考虑的战略地位,为了保障民众的生命和健康,可以暂时放弃一些其他诸如个人财产权、行动自由权、娱乐权等基本权利。世界其他国家也都采取了类似的防控措施。这一伟大实践为拓展和丰富人权尤其是健康权理论提供了新的素材和空间。本文试图从这一角度入手,对健康权的历史发展、健康权的理论和健康权的实践三个方面进行阐释。

一、健康权的理论更新

(一)反思人权概念的二元划分

人权可以划分为多种类型。传统西方人权理论根据不同的标准对人权进行划分,例如根据人权内容是否变化的标准可以把人权划分为“永久性人权”和“条件性人权”,即公民和政治权利是不变的永久性人权,而社会权利则依社会条件的变化而变化;根据亨廷顿的文明划分理论以文化背景为标准,可以把人权划分为基于西方个人主义和自由主义基础上的“民主性人权”和东方发展中国家基于社群主义基础上的“庇护性人权”;根据政府是否需要干预为标准,可以把人权划分为“消极人权”和“积极人权”。

基于上述划分,西方有学者认为健康权缺乏哲学基础,难以在法律上明确界定,更无法得到充足的财政支撑,或在司法进程中得到落实,因而并非真正意义上的法律权利,不过是一种宣示和引导,而非法定权利。美国国务院曾宣称:“不存在对与健康有关的权利和义务的性质和范围的国际共识。”

对于这种划分,西方越来越多的学者指出其存在片面性和简单化倾向,认为即便是传统的西方消极人权也包含着政府的积极作为,例如人格尊严、人身权、选举权等消极人权需要政府设立平等保护的机制、建立为实现这些权利的制度和机制、设立惩罚侵权行为的机制、为保障这些权利提供资源和服务、为推动这些权利提升公民认知和解决问题的机制。

(二)我国健康权的丰富内涵

按照传统人权以是否需要政府及他人和社会组织给予积极帮助为标准,健康权被认为是典型的积极人权,但是如果深入分析该权利,就会发现健康权主要是积极人权,但也包括消极人权的内容。前述我国宪法和其他法律有关健康权的条文就充分说明了这一点。把这些条文综合在一起进行体系性分析,就可以看到:上述三方面的内容包含了健康权丰富的内涵,不仅包括积极人权的内容,而且包括消极人权的内容。

第一,健康权包括传统消极人权概念中不受侵犯和干预的自由权(freedom),即掌握自己身体、健康及其相关信息的自由、未经同意不受强行治疗和试验的自由、决定自身保健或治疗方案的处分权;其主要表现形式为我国《民法典》规定的“民事主体享有的生命权、身体权、健康权”等权利。

第二,健康权包括积极人权概念中的资格赋予权或享有权(entitlement),即平等和及时获得与社会经济发展水平相适应的基本医疗服务和医疗保障、享有保持最高水平健康的机会、防治和控制疾病、获得基本药物、保障孕妇和儿童健康、获得有关健康教育和信息、参与国家和社区有关健康决策等权利;其主要表现形式为我国《宪法》和《基本医疗卫生与健康促进法》(以下简称《卫健法》)规定的“公民依法享有从国家和社会获得基本医疗卫生服务的权利”。

第三,健康权还包括政府为了保障积极人权所承担的发展医疗健康事业、提供人人享有的基本医疗服务和公共卫生服务、监管医疗卫生质量、筹措支付医疗费用等责任(duty);其主要表现形式为《宪法》和《卫健法》等法律中规定的“国家实施健康中国战略”“完善健康保障”“建设健康环境”“发展健康产业”“提升公民全生命周期健康水平”“建立基本医疗卫生制度”“加大对医疗卫生与健康事业的财政投入”等政府发展和管理医疗健康事业、提供医疗与公共服务的责任和权限。

综上,健康权作为我国法律确立和保障的公民基本权利,不仅包括公民基于民法所享有的身体完整和健康不受侵犯等消极人权的内容,而且包括基于《宪法》等法律所享有的获得相应医疗服务等权利,此外还包括政府基于宪法和行政法而承担的职责。因此,不能把健康权降格为消极人权,也不能将其简单归结为传统宪法理论中的“获得物质帮助权”,否则无法体现健康权内在的丰富内涵,如政府要满足人民群众日益增长的健康需求等积极人权内容,也不符合社会发展和健康中国战略的要求。

(三)法律在健康领域中的规范作用

健康权是个人的权利,但又涉及政府、其他社会组织和个人等千丝万缕的关系。本文以《卫健法》中的健康促进为例,具体分析健康权所产生的个人与政府等其他参与方的法律关系。

《卫健法》的名称中就包括健康促进概念,并用第六章共13条对健康促进做了具体规定。健康促进是由世界卫生组织倡导的新概念。它认为决定个人健康的因素有三大类,即(1)社会环境和经济环境因素,(2)饮用水、大气、住房、交通等物理环境因素,(3)个人特质和行为模式等个人因素,世卫组织《渥太华健康促进宣言》则把和平、教育、食品、收入、稳定的生态环境、可持续的资源、社会公正和平等列为健康的先决条件。根据《新英格兰医学杂志》在2007年9月发布的美国健康决定因素中,社会环境因素的作用占15%,环境因素占5%,医疗服务占10%,基因因素占30%,而个人行为模式则占40%(见图1)。由此可见,个人行为模式是决定健康的最重要的因素。为了推动健康行为和生活方式, 以促进和维护健康,世界卫生组织在1987年加拿大渥太华举行了会议,通过了《渥太华健康促进宣言》,强调要通过采取健康生活方式来促进个人健康。

图1 健康的决定因素及其对过早死亡的影响

健康促进法律规范如何发挥作用呢?《卫健法》第69条第1款规定:“公民是自己健康的第一责任人,树立和践行对自己健康负责的健康管理理念”,“形成符合自身和家庭特点的健康生活方式”。这是法律上的授权性规范,即法律把某种权益授予行为人,由行为人自行决定其行使权益的路径和方式。例如是否抽烟喝酒,这是个人自行决定的事情。因此健康促进首先以个人的自主权为核心,也就是以消极人权为核心。

同时,法律也可以做出强制性规定,因为任何权利都是有边界的,每个人的健康权也有一个边界,也就是以不侵犯他人的权利和公共利益为边界。《卫健法》第69条第2款明确规定:“公民应当尊重他人的健康权利和利益,不得损害他人健康和社会公共利益。”例如,吸烟是个人自由,但是在公共场所吸烟就会污染周边空气,进而影响他人健康,即影响到他人健康权,因此法律规定在公共场所控烟。也就是说在个人权利影响到他人权利或公共利益时,法律就可以进行强制性的干预。这就体现出健康促进中的强制性法律规范,即通过法律强制力来保障公众健康权。再如,在新冠疫情防控期间,要求每个人都要在公共场所中遵守戴口罩保持社交距离等防疫措施,也是法律在保障公众健康领域中强制作用的体现。从这一角度讲,保障健康权需要政府的积极作为,构成了健康权中积极人权的内容。

此外法律还具有积极的引导作用。即政府通过法律规范倡导和推动某种行为模式。《卫健法》第六章中绝大多数条款都是规范政府、医疗、教育、体育、宣传等机构、基层自治机构和社会组织、用人单位和公共场所经营单位如何引导、宣传和推动健康促进的职责和义务。这些条款表明法律要求上述机构和单位为培养和促进公民健康生活方式提供帮助、条件和环境,充分体现出政府等机构和组织为维护健康需要积极作为的积极人权特色。

从性质上讲,促进健康是以个体公民的选择权为核心,但是这种选择权需要政府、社会和其他机构积极作为,引导个体公民选择健康生活方式,促进个人和全民健康。

二、健康权的历史发展

(一)健康权在国际人权法上的发展

健康是每个人安身立命的前提和追求幸福生活的基本条件,也关乎民族复兴和国家强盛的大局。尤其是经历了此次新冠疫情的严峻考验之后,全社会充分认识到“健康是幸福生活最重要的指标,健康是1,其他是后面的0,没有1,再多的0也没有意义。”

个人健康在法律上被规范为健康权,即每个人都有维护和获得自身健康的权利。但是健康作为一项人权被提出来则是第二次世界大战以后的事情。在二战前,作为独立法律权益的健康权并未出现,与健康相关的权利通常被归纳为社会权,它与保障公共卫生的表述在少数国家宪法和法律中也有所体现,例如:墨西哥1843年《宪法》包括了政府对保障公共卫生的责任,1919年德国《魏玛宪法》和1925年《智利宪法》都有类似的包括保障公共卫生和健康保险在内的社会和经济权利。更为明确和具体的健康权见于1936年《苏维埃宪法》第42条的规定,即“苏联公民有获得健康保障的权利”,“该权利由国家医疗机构提供的免费和优质的医疗服务所保障”。导致这种情况的原因一是由于现代医学发展刚刚起步,面对很多疾病束手无策,人的可预期寿命相对较短;二是由于在资本主义上升期,资本首要关注的是市场利润和资本增值,其依据的理论是“社会达尔文主义”,依据的法律是财产权和契约自由,至于人的健康权尤其是女工和童工的健康权则必须受制于契约自由基础上签订的“劳动合同”。

二战之后,人类社会对于种族灭绝等践踏人权的暴行深恶痛绝,痛定思痛,关注人自身权利的自然法理论在法学界复兴,人权理论和实践得到极大发展,各国纷纷把国民健康作为国家发展的目标。在多数国家的推动下,联合国成立了世界卫生组织,并逐步建立起以联合国人权公约和《世界卫生组织组织法》为基础的健康权国际规范体系。在公约的示范和指引作用之下,越来越多的国家将健康权纳入本国宪法或者法律之中。即使一些不承认健康权的国家在制定国内卫生政策时也无不受到国际法上健康权的影响。

为推动全球健康问题的解决,1945年在包括中国在内的一些成员国的倡议和推动下,联合国成立了世界卫生组织(下称“世卫组织”)。1946年《世界卫生组织组织法》将健康界定为“不仅为疾病或羸弱之消除,而系体格、精神与社会之完全健康状态”,并且首次明确提出:“享受最高而能获致之健康标准,为人人基本权利之一。不因种族、宗教、政治信仰、经济或社会情境各异,而分轩轾。”该条文只是世卫组织的工作目标和愿景,尚不具国际法约束力。但是在这一开创性的条文基础上,1948年通过的《世界人权宣言》为健康权在国际人权法上给予明确规定。该宣言第25条第1款规定:“人人有权享受为维持他本人和家属的健康和福利所需的生活水准,包括食物、衣着、住房、医疗和必要的社会服务。”虽然它再次肯定了健康权的价值,但表述上较为保守,仅仅将健康权视为维持必要生活水准的条件。1966年的《经济、社会及文化权利国际公约》(下称《经社文权利公约》)第12条规定,人人享有能达到的最高体质和心理健康的标准是一项基本人权,并列举了缔约国为实现该权利应采取的若干步骤。这是健康权第一次以公约形式出现,对缔约国具有法律约束力,其后的《消除一切形式种族歧视国际公约》(1965)、《消除对妇女一切形式歧视公约》(1979)、《儿童权利公约》(1989)、《残疾人权利公约》(2006)等公约中的健康权条款基本上是在该条款基础上的展开和适用,要求缔约国严格遵守非歧视性原则,并根据妇女、儿童、残疾人等特定人群的健康状况,提供必要的健康保障服务。因而该条文被视为健康权的核心条款。

在这一大趋势下,区域性国际条约也对健康权作出了相应规定,例如《欧洲社会宪章》(1961)第11条规定了卫生保健权(right to health protection);《美洲人权公约关于经济、 社会和文化权利领域的附加议定书》(1999)第10条规定了健康权,第11条规定了健康环境权(right to a healthy environment),第12条规定了获得食物的权利;《非洲人权和民族权利宪章》(1986)第16条规定了个人有权享有能达到的最高体质和心理健康的状态。随着上述国际法文件和公约的制定,清晰且完整的健康权概念在国际法层面上逐渐形成。

在二战后福利国家和经济社会权利思潮推动下,在国际人权法尤其是健康权规范的影响下,越来越多的国家选择将健康权纳入本国宪法之中。根据美国学者埃莉诺•金尼(Eleanor Kinney)在2001年做的一项统计,世界上有142个国家批准了《经社文权利公约》,83个国家批准了与健康权有关的区域性公约,而在宪法中直接或者间接规定健康权的国家达到109个。2004年,金尼与布莱恩•克拉克(Brain Clark)进一步对各国宪法进行统计分析,发现世界上有67.5%的国家在宪法中规定了健康权条款。这些健康权条款大致分为五种类型:目标型(aspiration)、授权型(entitlement)、国家义务型(duty)、方案纲领型(statement),以及参照条约型(referential)。其中,授权型条款比例最高(占38.7%),国家义务型条款次之(占38.1%),方案纲领型占26.3%,目标型占11.3%,参照条约型仅占4.6%。联合国人权委员会在2008年也做了一项统计,指出全球至少有115个国家的宪法规定了健康权(right to health)或者健康照护权(right to health care),并且至少有6部宪法规定了健康有关的责任,诸如国家发展健康服务或者为其划拨特定的财政预算。

健康权作为人权在二战以后经由国际人权法的途径获得蓬勃发展,并非历史的偶然,而是有着一系列深层次的原因。主要原因包括:第一,人权国际化趋势是健康权兴起的时代背景。二战期间法西斯践踏人权的恶行表明,建立在主权国家基础上的人权保障模式并不牢靠。这使得战后兴起的人权运动从传统国家法律制度中分离出来,形成了国际人权法的范畴。正如美国学者劳伦斯•高斯汀(Lawrence Gostin)所言,国际人权法的兴起直接刺穿了国家主权的面纱,将包括健康权在内的人权保护上升到国际法的高度,人权不再仅仅是公民个人与国家之间的事情,人权的享有亦不再仰赖于国家的恩赐。

第二,国际秩序和国内政治对合法性的追求为健康权的兴起提供了双重政治动力。从国际角度看,战后国际法之所以不断向人权领域扩张,一方面是因为对践踏人权行动的反思,另一方面是因为要宣示联合国框架下的国际秩序的正当性。从国内角度看,保障公民健康权也是大多数民众的呼声。对于大多数国家政府而言,为了迎合或满足民众需求,同时也是基于自身合法性的考虑,承认和保障公民健康权成为社会大势所趋。在国内外双重力量推动下,健康权得以从国际走向国内,成为大多数国家法律规定的一项人权。

第三,医药技术的进步和人类平均预期寿命的延长为健康权兴起提供了医学保障前提。20世纪以前,现代医学初起,人类经常面临着鼠疫、霍乱和天花等恶性传染病的死亡威胁,活下去是当时的紧迫需求。工业革命时期的西欧国家等因此而推行了一系列控制和消灭传染病的公共卫生运动。20世纪以后,人类在医药技术领域取得重大突破,在恶性传染病基本得到有效控制的情况下,人类的平均预期寿命大为提高,疾病谱发生重大变化,健康权逐渐从生命权中分离出来,成为公众和政府都高度关注的社会问题。换言之,健康权作为一项法律权益是医药技术进步和人类预期寿命提高以后的产物。

(二)我国健康权的发展进程

1949年新中国成立时,医疗卫生体系十分薄弱,缺医少药,人均预期寿命仅有35岁。针对这种极端落后的卫生条件和健康状况,《中华人民政治协商会议共同纲领》第48条规定:“推广卫生医药事业,并注意保护母亲、婴儿和儿童的健康”,在工作中确立了预防为主的卫生工作方针,组织和推动群众性卫生运动,并于1952年开展了“爱国卫生运动”。1954年公布并实施的《中华人民共和国宪法》第93条规定:“中华人民共和国劳动者在年老、疾病或者丧失劳动能力的时候,有获得物质帮助的权利。国家举办社会保险、社会救济和群众卫生事业,并且逐步扩大这些设施,以保证劳动者享受这种权利。”

我国1982年宪法进一步丰富了有关健康保障的内容。宪法第33条第3款规定:“国家尊重和保障人权。”第21条规定:“国家发展医疗卫生事业,发展现代医药和我国传统医药,鼓励和支持农村集体经济组织、国家企业事业组织和街道组织举办各种医疗卫生设施,开展群众性的卫生活动,保护人民健康。国家发展体育事业,开展群众性的体育活动,增强人民体质。”第26条第1款规定:“国家保护和改善生活环境和生态环境,防治污染和其他公害。”第36第3款规定:“国家保护正常的宗教活动。任何人不得利用宗教进行破坏社会秩序、损害公民身体健康、妨碍国家教育制度的活动。”第45条第1款规定:“中华人民共和国公民在年老、疾病或者丧失劳动能力的情况下,有从国家和社会获得物质帮助的权利。国家发展为公民享受这些权利所需要的社会保险、社会救济和医疗卫生事业。”

尽管有上述宪法规定,但宪法中并没有健康权三个字。但是如果对我国宪法进行体系性解读,就会发现上述一系列保障人权、促进卫生健康事业发展的规定“成为健康权在我国宪法上的依据及其规范内涵:第一,公民健康不受侵犯(第33条第3款、第36条第3款);第二,公民在患病时有权从国家和社会获得医疗照护、物质给付和其他服务(第33条第3款、第45条第1款);第三,国家应发展医疗卫生事业、体育事业、保护生活和生态环境,从而保护和促进公民健康(宪法第21条、第26条第1款)”。因此可以充满信心地说:虽然我国宪法没有明确采用“健康权”的文字,但是纵观宪法全文和时代发展,我国宪法中确实包含了健康权的内容。

随着“健康中国战略”的提出和此次疫情防控的推进,特别是在我国已经完成了全面建成小康社会的第一个百年目标,正在迈向全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标之际,作为基本人权的健康权受到前所未有的重视。2019年12月28日通过并于2020年6月1日实施的《卫健法》根据宪法,在第4条明确规定:“国家和社会尊重、保护公民的健康权。”这是我国宪法健康权规定的合乎逻辑的必然发展。

应当注意到,我国《民法总则》和现在的《民法典》都规定了公民享有健康权。但是《宪法》和《卫健法》规定的健康权则远远超出了民法上健康权的内涵和外延。民法上规定的健康权一般是指公民享有的消极权利,即不用其他人或组织帮助就可以自行实现的权利,也就是说,个人所享有的健康权是已经存在的法定权利,不受他人的侵犯,否则他人即构成民法上的侵权,并承担相应的民事责任。《卫健法》规定的健康权则主要是积极权利,即需要他人或组织提供帮助才能够实现的权利。这种权利需要有医疗机构、医护人员等专业机构和人员的帮助才能够充分实现。

三、健康权的实践表现

疫情是世卫组织定性的全球大流行病,对每一个国家都是一场异常严峻的考验,也是对每一个国家人权保障法律体系和能力的严峻考验。某些自喻为人权卫士、被认为具有健全人权保障体系的发达国家却在这场考验中频频败退;而我国尽管历经磨难和反复,但浴火重生,从逐步复工复产,到经济社会生活逐步全面复苏,取得了来之不易的成果。其中一个重要的原因就是,在疫情防控的全过程,不折不扣地贯彻了《卫健法》规定的“坚持以人民为中心,为人民健康服务”和“尊重、保护公民的健康权”的核心理念,坚定地以“把人民健康放在优先发展的战略地位”的方针。从这一角度看,我国的抗疫实践为健康权理论的拓展提供了新的素材。

(一)健康权在宪法规范中的价值优位

在面临大流行病蔓延的情况下,全社会尤其是决策者如何看待健康权是一个至关重要的问题。各国宪法都规定了保障人权,但是在大疫突袭的特殊时期,首先要保护什么权利呢?有些国家首先要保证大选不受干扰,千方百计维持其执政权;有些国家则首先考虑如何保持其经济发展不受疫情影响;有些国家则担心疫情冲垮其医疗卫生体制,从而”该收不收“;有些国家则不愿意把更多资源投入防疫,甚至采取群体免疫的消极策略。由于西方人权理论长期宣扬所谓消极人权,否认积极人权的重要性,加上某些伪科学的误导,在此次疫情防控进程中,一些国家民众把出行自由权和集会权等当成最主要的人权,有意或无意地把健康权和生命权放在与之相对立的地位,使得防疫措施无法完全落地,从而导致疫情反复无常的可悲局面。

而我国在面对疫情的严重威胁之际,“坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位”,“以坚定果敢的勇气和坚韧不拔的决心”,“迅速打响了疫情防控的人民战争总体战,狙击战”,“取得了抗疫斗争重大战略成果”。这一实践不仅不折不扣地把“健康权优先发展的战略地位”的法律要求付诸实施,而且为人权理论研究提出了新的课题,即健康权在人权体系中,与财产权、出行自由权、娱乐权等权利相比较,是否具有优先考虑的战略地位?习近平总书记说:人的生命是最宝贵的,生命只有一次,失去不会再来。在保护人民生命安全面前,我们必须不惜一切代价,我们也能够做到不惜一切代价。没有生命当然也就没有健康;而生命的最佳状态则有赖于健康。可以说,健康是生命的追求,没有健康的生命就是脆弱的生命或毫无质量的生命。对于个人而言,没有健康便无法充分享受其他各项权利,甚至会丧失权利;对于民族而言,没有全民健康就没有全面小康。在理解健康权和生命权的基础性地位后,当健康权和生命权受到重大威胁时,其他权利则可以暂时消减甚至冻结。因此可以说健康权和生命权处于权利体系的首位,至少在人类面临重大公共卫生危机的阶段是如此,其他财产权等权利则降为次要的地位。在这一意义上,可以说健康权处于优先考虑的第一位,即“健康权优位”。

(二)健康权对其他部门法规范的价值渗透

由于健康权的基础性地位,它一旦进入其他传统的法律领域就会带来原有法律关系的变异,对其他部门法规定的权利产生出人意料的重大影响。

1. 对于民法规范的体系影响

医疗服务往往按照民法中合同法的规定,被界定为医疗服务合同关系。整体而言,这没有问题,但如果考虑医疗服务的特性,即医疗服务具有强烈的救死扶伤的伦理性和公益性,其服务范围不可能仅仅依据合同法等价原则来确定。不论挂号费是多少,医生向患者提供医疗服务的范围和质量都不能仅仅以挂号费的价值来限定。这就与合同关系中等价有偿、自愿和地位平等基本原则有所不同。对于具有显著公益性的医疗紧急救助、基本医疗服务和公共卫生服务而言,更不会以等价有偿为基本原则。如果完全按照等价有偿原则来引导医疗服务,就只能造成医生和医疗机构以追逐市场利润为导向,进而影响医患关系的良性互动。

再如,医药服务具有其独特的性质,即具有专业性、侵入性、探索性、风险性,加上医学、药学的不完善,医药服务在一定程度上还依赖医患双方的共同努力,而每个患者都有其个体的差异性,凡此种种,都使得医药服务的结果带有不确定性。如果不考虑医药服务的这些特殊性,简单地适用侵权责任法的规定,就会导致医患双方的戒心和不信任,出现医生为自保而选择无害也无效的“保守治疗”或“过度治疗”的乱象。

此外,医疗服务的当事人也并非纯粹地位平等的当事人。不仅医疗服务提供方具有专业医学知识和医疗技术,从而造成双方信息完全不对等,而且在一定程度上,公民有权获得基本医疗服务和公共卫生服务,国家和社会有责任提供这些服务。医疗服务在一定意义上是公共产品,公共产品分配的均等化是我国医药卫生体制改革面临的重大理论和实践问题。尽管不能否定医疗服务的市场运作,但也不能简单地用市场中商业或民事合同来界定医疗服务。

2. 健康权对刑法规范的体系影响

除了对上述民法规范的影响外,健康权对于刑法的影响也显而易见。对于涉及危害健康权的违法行为,刑法的积极介入一直是近些年刑事法领域中的趋势。例如在药品和医疗器械研发领域,临床试验数据造假曾是药品研发领域的顽疾,而临床数据造假往往不会直接引发致伤致死等严重后果,因此其社会危害性备受质疑。但是没有即时发生危害后果,并不等于它不具有潜在的社会危害性。事实上,如果获批上市的药品和医疗器械存在缺陷,其对于民众健康造成的潜在危害更大。针对这种现象,最高人民法院和最高人民检察院于2017年联合出台《关于办理药品、医疗器械注册申请材料造假刑事案件适用法律若干问题的解释》,依法惩治药品、医疗器械注册过程中的数据造假违法犯罪行为。

同样道理,2020年12月,最高人民法院发布了《最高人民法院关于审理食品安全民事纠纷案件适用法律若干问题的解释(一)》,为保障身体健康和生命安全,运用刑法手段惩处危害食品安全的行为提供了法律依据。

再如,在此次疫情防控中,为了有效地推进各项疫情防控措施,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部于2020年2月联合制定了《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》,细化了对于违反疫情防控措施的行为给予刑事处罚的规定。一旦刑法规范涉及了健康权,其解释和适用就会趋于偏严,这也从另一个侧面体现出健康权的至关重要性。

3. 健康权对于财产权和专利权的体系影响

此次疫情突出展现出,健康权和生命权处于财产权和专利权之上。疫情袭来之际,为了民众的生命权和健康权,可以暂时或分阶段地停工停产、关闭市场、取消疫情期间大型公共场所的经营权,甚至可以依法征收和征用其他组织和个人的财产。在健康权与财产权之间,健康权是优先考虑保障的权利。

这种权利冲突恰恰是公共卫生领域中历来存在两个永恒的难题:一是如何协调和规制群体健康权与个人权益如财产权的关系问题,每个公共卫生机构和决策者必须对这些权益进行权衡并做出取舍(trade-off);二是要决定采取强制性措施,还是采取基于市场机制的措施,抑或是自愿性的措施。 这是公共卫生领域最令人头疼且无法回避的法律难题。对此,概括而言,我国在疫情防控中采取的以人民健康生命为中心,依法科学有序防控的方针是对这两个难题的最好回应。

在专利法领域,专利权应当受到完全的保护。但是一旦按专利涉及治病救人的药品、医疗器械和诊疗方法,即涉及健康权,其不可侵犯性则受到某种程度的限制。我国《专利法》第55条特别规定:“为了公共健康目的,对取得专利权的药品,国务院专利行政部门可以给予制造并将其出口到符合中华人民共和国参加的有关国际条约规定的国家或者地区的强制许可。”除了强制许可,专利法上还规定了“Bolar例外”,以推动药品和医疗器械的快速发展,这其实也是出于有利于保护健康权的考虑。

四、结语

综上,法律实践,尤其是此次疫情防控的法律实践,为健康权研究提出了新的课题和挑战。健康权以及与之密切相连的生命权所具有的特殊性质,进一步深化了人权理论研究的内涵,开拓了新的研究空间,使人们不能忽视健康权在人权体系中占据的首要地位,即健康权在众多人权中处于序列上的优位,并对其他部门法的规范体系产生重大影响。

(王晨光,清华大学万科公共卫生与健康学院教授。)

Abstract:By reflecting on the dual division of Western human rights concepts,the right to health presents rich normative connotations in our country,and plays an important role in promoting,compelling and guiding individuals,governments and other participants.The expansion of the human rights movement and the advancement of medical technology since the end of World War II are the underlying reasons why the right to health has flourished in the field of international human rights law.Since the founding of the Peoples Republic of China,China has gradually formed a relatively complete system of health laws and regulations in the Constitution.Faced with the challenges of COVID-19 prevention and control,China has clarified the value superiority of the right to health in the constitutional norms.At the same time,the concept,value and principles of the right to health have an increasingly prominent influence on the system of civil law,criminal law,patent law and other departmental laws and regulations.

Keywords:The Right to Health;Theoretical Update,Historical Development,Practical Performanc

(责任编辑 朱力宇)

京公网安备 11010102003980号

京公网安备 11010102003980号