内容提要:美国近年来对新疆人权状况的污蔑突出体现在所谓“种族灭绝”“强制绝育”“强迫劳动”等话语之中。这种涉疆人权话语的表达,实质上是对新疆的一种人权污名化。这种污名化的生成,是“疆独”势力、反华学者/智库、美国政府等多方互动的结果。“疆独”势力对族群关系的差异化标记、反华学者/智库对新疆知识的歪曲、美国政府对中国的刻板认知等,共同推动了对新疆的人权污名化。从塑造逻辑看,美国对新疆的人权污名化,是一种长期存在于美国社会各界的、带有“攻击性”的国家性话语。利用情感聚焦博取国际关注,依托认知连接强化虚构谎言,最终推动行为转变、动员盟友对中国实施制裁等,是其内在的逻辑理路。对此,中国应保持清醒的战略思维,既要认识到对新疆的人权污名化是美国对华战略竞争的一部分,也要在国际社会积极发声,主动参与新型国际话语体系的建构,以打破美西方的人权话语垄断。

关键词:新疆 人权污名化 美国 塑造逻辑 种族灭绝

近年来,美国对新疆的人权“指责”愈加频繁,并引发了国际社会的密切关注。2021年1月20日,在特朗普任期的最后一天,时任国务卿麦克·蓬佩奥宣称:中国正在对维吾尔人和其他穆斯林少数民族实施所谓“种族灭绝”。此后,拜登政府延续了对中国新疆的所谓“人权定性”。2021年3月30日,拜登政府在一份年度人权报告中宣布,中国对待维吾尔穆斯林的行为是种族灭绝,正式对新疆地区所谓的“大规模拘留和绝育行为”做出了评估。2021年6月24日,在英国康沃尔举行的G7峰会上,美国联合西方六国对新疆的所谓“强迫劳动”问题等进行了讨论,并指出新疆的强迫劳动是对人类尊严的侮辱,也是中国经济不公平的例证。2021年7月6日,美国国务卿布林肯线上会见了所谓“前维吾尔在押人员”,以听取了他们的经历,获取所谓“第一手资料”。2021年12月6日,美国白宫新闻秘书萨基对外宣布:“鉴于中华人民共和国在新疆持续发生的种族灭绝和反人类罪以及其他践踏人权行为,拜登政府将不派任何外交或官方代表出席2022年北京冬季奥运会和北京冬季残奥运会。”这一系列的所谓“人权指责”,实质上是对我国新疆的一种“人权污名化”。这种污名化及其传播,严重损害了我国的国际形象与国家利益。因而,探究这种污名化的基础及其塑造逻辑,不仅有助于揭露美国的险恶用心,还能为我国的应对提供一些助益。

一、污名与国家间的污名化

“污名”(stigma)现象由来已久。早在古希腊时期,统治阶层在人体上刻画特殊的标识符号,以此标记奴隶、罪犯等社会个体的劣等身份。我国古代的刑罚制度中,也有类似对囚犯等进行标记的做法。英国社会学家埃利亚斯(N.Elias)在研究“胡格诺教徒”时对“污名”进行了描述,他认为污名是“一个群体将人性的低劣强加在另一个群体之上并加以维持的污名化过程。”20世纪60年代,经社会学家欧文·戈夫曼(Erving Goffman)的阐述,“污名”与“污名化”成为了一个学术概念。在《污名:受损身份的管理》(Stigma:Notes on the Management of Spoiled Identity)一书中,戈夫曼将污名视为一种“受损身份”。这种受损身份的本质是“由于个体或群体具有某些社会不期望或不名誉的特征,从而降低了其在社会中的地位”,而这些特征通常被认为是对这些个体或群体的贬义性、侮辱性的标签。戈夫曼认为,污名是一种社会建构的产物,实质是在特征与成见之间建立一种特殊关系。此后,对污名的研究逐渐超出了社会学的单一范畴,拓展至心理学、医学、政治学等诸多学科。

1987年,中国台湾地区人类学家谢世忠借用“stigma”的概念,来描述台湾地区原住民被歧视的生存状况,并将其译作“污名”。自此,中文概念中的“污名”得以出现。2000年之后,伴随中国政府及社会各界对艾滋病的关注,污名的概念逐渐被引入,并应用于医学、公共卫生学、社会学、社会心理学、人类学等相关研究之中。当然,在不同学科的背景下,有关“stigma”的译法和使用并不统一。比如,在医学和公共卫生领域多被施以“羞辱”“耻辱”或“病耻感”等含义,而在心理学、社会学和人类学领域则多偏好于使用“污名”的译法。在有关污名的研究中,基于不同的立场和出发点,各学派的本体论与认识论不尽相同。社会心理学派从个体主义和社会认知论出发,认为刻板和类型化是人类思维不可避免的产物,而污名化的过程始自人们对偏离规范的越轨状态的感知和标记,并在此基础上形成了对越轨者的整体印象。与社会心理学派不同,历史学派从历史维度与权力概念引入,认为污名是权力的产物,从而揭示了污名化主体的权力特征。社会学派则从权力、结构与不平等的关系出发,将污名由标签(标记差异)、刻板印象(负面印象)、认知区隔(区别他我)、地位丧失(社会贬低或自我贬低)、歧视(社会排斥)等五个因素构成,而权力直接决定这五个因素能否产生污名,因而污名实质上是社会不平等的结果。

在国家交往中,污名不单是一种简单的指称,也是一种国家观念的反映,其本质是一种国家权力在政治话语中的反映。通常来看,国际关系中的污名被界定为“围绕权力博弈进行政治互动时所使用的贬义性、侮辱性指称”,而污名化被认为是国家竞争驱使下的话语建构,表现为“污名主体(施污国)有目的、有意识地向污名客体(受污国)的身份、特征或行为施加贬义性、侮辱性指称,并成功实现对污名客体歧视或身份贬损的动态过程”。国际关系对污名及污名化的研究视角不尽相同。从权力关系看,话语权力是国家经济硬实力与文化软实力在国际话语场的体现,且与后者呈正相关关系,而霸权国通过话语层面的权力制衡可以有效完成霸权护持。从政治机制看,一国政治精英的言行在很大程度上代表着国家,因而政治精英对舆论的操控也是国际关系中污名产生的重要原因之一。从国际规范看,作为一种软性权力,污名或污名化具有促进国际价值与规范相统一,增强国际凝聚力的作用,而前提是污名被视为是违反国际规范的一种“越轨”方式。由此来看,国际关系有关污名和污名化生成的研究并不统一,针对不同的议题需具体分析。

国际关系中的污名化对受污国(污名客体)有着很大的危害。对于被污名者来说,污名意味着痛苦,因为污名化似乎是一种情感性的、自然而然的反应,因为其不止源于自我保护的心理防御,更是来自有关存在的、受到威胁的道德体验。从个体角度看,当人们秉持的道德秩序受到威胁时,对社会秩序、政治动荡的恐惧与各种谣言交织在一起,人们总是把危险与特定的“他者”直接关联起来,并将责任归咎于他们,将其污名化,以建立起第二种秩序。与个体的污名化一样,国家间的污名化现象存在同样的逻辑。换言之,为了保卫某个国家自身的制度或观念,抑或是当国家感受到了严重的威胁时,就可能会采取先发制人的策略实施暴力,甚至进行预先报复。约斯特就将污名视为一种“系统正义”,认为污名化他者可以提升自己的可控感,形成对他者的隔离与边缘化。在国际社会中,一国对另一国的污名化,正是试图在制度层面和文化层面排斥另一国的表现,目的是减少对本国的威胁。因此,通常污名化被视为一种国家间竞争的不正当机制。对此,戈夫曼就认为,污名不仅属于一种意识形态,同时也是一种“社会身份的建构过程”。从这个视角看,中美两国在政治体制、文化历史、意识形态和价值观等方面存在结构性矛盾,美国等西方国家对中国所施的污名化,实质是对中国制度的不认同。西方媒体对中国的污名化报道,是一种典型的结构性现象,是制度性的。

二、近年美国对新疆的人权污名化

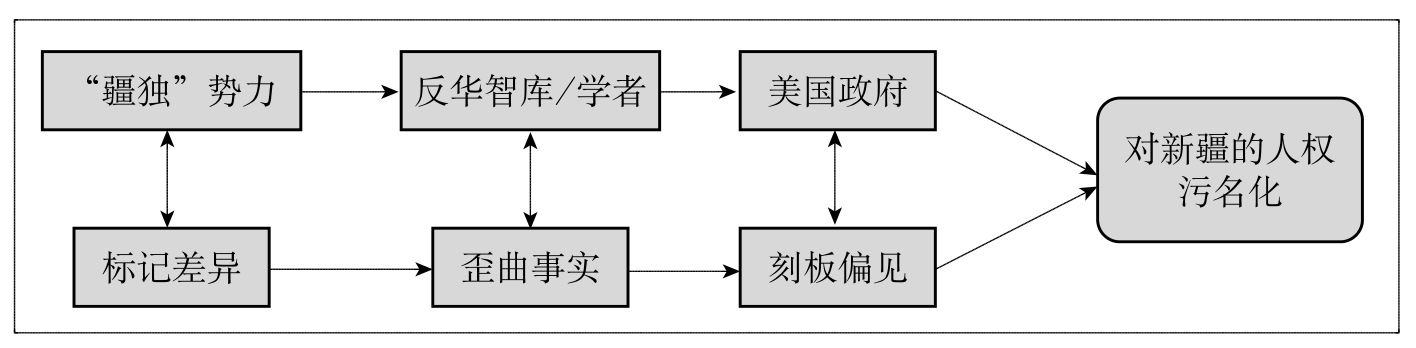

美国对新疆人权问题的污蔑,集中体现为制造所谓“集中营”“强迫劳动”“强制绝育”“种族灭绝”等人权话语。这些所谓的“人权话语”,从根本上是对新疆的一种人权污名化。这种污名化的生成,是“疆独”势力、反华智库/学者、美国政府等各方互动的结果。具体来看,“疆独”组织对族群关系的标签化、反华智库/学者对新疆知识的歪曲化、美国政府对中国的刻板化等,都是美国对新疆人权污名化过程中不可缺少的要素。

(一)“疆独”势力的标记差异

社会认同理论认为,认同或身份是社会比较(social comparison)和社会类化(social categorization)的过程,通过社会比较,个体往往将知觉对象分为两类,即与自己相似的内群体(in-group)和与自己不同的外群体(out-group)。内群体成员通常会对外群体成员不遵循群体规范的言行表示厌恶,以彰显自身对内群体的依恋与认同,特别是当面对来自外群体的威胁时,这种群体划分使得内群体的反应充满偏见,通常表现为对外群体进行严重的贬抑与排斥。

在对新疆的人权污名化进程中,“疆独”势力扮演的是标记差异的基础性角色。在“泛伊斯兰主义”和“泛突厥主义”思潮的影响下,“疆独”势力通过区分族群归属、标记宗教差异、制造领土分裂等,妄图实现分裂国家的图谋。具体来看,其做法有以下几点。

第一,区分族群归属。根据人类语言的谱系分类法,语言学中包含的突厥语族,属于人类语言诸多语系之一的阿尔泰语系。经过长达千年的历史发展与民族融合,今天的突厥语族主要分布在亚洲,包括中国西北部、中亚、阿富汗、伊朗、土耳其、俄罗斯南部及东欧一些地区。需要指出的是,使用突厥语族语言的民族,实际上分属于国内外各具特点的不同民族,是一个民族集合体,统称为“操突厥语诸民族”,而并非指代一个民族,更不存在“泛突厥主义”所编造的现代“突厥民族”。就我国而言,维吾尔语、哈萨克语、柯尔克孜语、乌孜别克语、阿塔尔语、撒拉语、裕固语等语言属于突厥语族。然而,在民族观上,“疆独”势力借助“泛突厥主义”的鼓吹,人为制造了所谓“突厥人”的族群归属。比如,“疆独”势力鼓吹突厥民族古老而优越,是“对世界历史产生过重大影响的著名民族之一”。“疆独”势力利用虚幻的“突厥族”概念,强行进行“自我”与他者的区分,以此来制造新的族群归属,从根本上是分裂中华民族的体现。

第二,标记宗教差异。在宗教观上,“疆独”势力受到了“泛伊斯兰主义”的影响。“泛伊斯兰主义”,又被称作大伊斯兰主义,对伊斯兰教国家甚至全世界都有着广泛的影响。“泛伊斯兰主义”鼓吹以伊斯兰教来统一世界,强调伊斯兰教的普适性,认为应该建立一个由伊斯兰教领袖哈里发集体领导的伊斯兰世界。“泛伊斯兰主义”有着强烈的政治追求。依托“泛伊斯兰主义”的极端思想,“疆独”势力借此标记宗教信仰上的差异,并将宗教信仰与政治建国相结合,妄图实现分裂新疆的目的。标记宗教差异仅是“疆独”势力利用“泛伊斯兰主义”实现政治目的的手段,其根本的目标则是分裂新疆。

第三,建构虚假的“东突厥斯坦国”,制造领土分裂。“疆独”势力不顾历史发展的事实,肆意歪曲和篡改历史,建构了虚假的“东突厥斯坦国”。“东突厥斯坦”是近代以来才出现的概念,原意仅为地理概念,指代中国新疆南部地区。伴随英俄在中亚地区的竞争与扩张,“东突厥斯坦”的地理范围被不断扩大化,被用以指代整个新疆,并且这一说法在“双泛”(即所谓“泛突厥主义”和“泛伊斯兰主义”)思潮的影响下逐步政治化。“双泛”思潮在19世纪末20世纪初传入新疆后,境内外分裂势力将这个地理名词政治化,将其内涵扩大化,鼓噪所有使用突厥语族语言和信奉伊斯兰教的民族联合起来,组成政教合一的“东突厥斯坦国。”可见,“疆独”势力在国家观上尝试借助地理概念,并融合“泛突厥主义”和“泛伊斯兰主义”,蓄意制造我国新疆领土的分裂。

总而言之,通过“突厥民族”“突厥文化”等塑造出的“东突厥斯坦国”概念,事实上并非“疆独”势力所创造,仅是其“借用”或建构而来的。“东突厥斯坦国”是英俄利用“双泛”思想等刻意制造出来的概念,目的是淡化包括维吾尔族在内的操突厥语的各民族对中华民族的认同,以吞并我国领土。“疆独”势力对此概念的“借用”,进一步强化了其对族群、宗教、认同等的差异,通过刻意标记、扩大差异来论证其所谓分裂思想的合理性。从根本上看,这种标记是对历史的否认。因为“疆独”势力所谓的“突厥民族”仅是历史特定时期存在的产物,而非现代社会中的真实族群;所谓的“突厥文化”仅是与“泛伊斯兰主义”的结合,是一种脱离了文化内涵、仅以所谓宗教划分你我的极端思想;所谓的“东突厥斯坦国”则仅是借用了英俄等殖民者的地理概念,以此来建构的虚假国家。从美国涉疆人权话语的逻辑体系看,“疆独”势力对族群差异的标记及政治极端化,是美国对新疆展开人权污名化的基础。

(二)反华学者的歪曲认知

反华学者对新疆知识的歪曲,是美国对新疆人权污名化链条上的重要一环。污名化的形成,本质上是一种贬损性认知的宣传与传播过程。事实上,污名很大程度上是施污者的一种主观建构,这种建构与现实存在着巨大偏差。这种对事实的偏差性反映,会导致认知的歪曲。通过对事实的歪曲,使国内群体或国际社会形成对受污者的错误性认识,目的是使受污者成为国际舆论中被排斥或被贬抑的对象。当这种被歪曲的认知通过媒介被扩大化传播时,污名作为一种公共话语,就发挥了引导舆论的作用。杰拉尔德·罗森鲍姆(Gerald Rosenbaum)指出,所谓“现实”只是人们对实在的主观感知,而非借助外显的(科学的)方式对实在进行证明。大多数情况下,人们看到的事实是“什么出现在我们眼前”以及“我们期待看到什么”共同作用的结果。当施污者试图对受污者污名化时,往往会以歪曲的认知来引导受众,有目的、有意识地忽视或过滤掉其他信息,从而抹黑受污者。这是美国对新疆人权污名化过程中的重要环节。

西方反华学者对新疆的歪曲,是美国对新疆人权污名化的重要环节,郑国恩、吴秀中等是其中的典型代表。德国籍的郑国恩是西方反华“学者”的代表,甚至被冠以“中国问题专家”等头衔。但事实上,郑国恩在思想上是较为极端的,是一名“基督教原教旨主义者”(“Fundamentalist Christian”),信仰派别上属于美国福音派(American evangelical)的极右力量。郑国恩坚信自己肩负着上帝赋予其的反对中国的使命,力争在世界更大范围传播“福音”。同时,他还宣扬“世界末日”(end of times)的信念,并认为所有不同的信仰体系均来自撒旦,那些拒绝相信耶稣的人将会受到永久的惩罚。值得注意的是,郑国恩在2016年之前从未发表过任何与新疆有关的学术成果,并非所谓的“新疆问题专家”。然而,自2017年以来,郑国恩以“中国新疆”为主题发表了多篇所谓“研究报告”,并极大歪曲了有关新疆的知识。

除郑国恩外,许秀中也是歪曲对我国新疆认知的典型代表之一。2020年3月1日,澳大利大战略政策研究所下属的国际网络政策中心刊载出许秀中等五位作者的《待售的维吾尔人:超越新疆的“再教育”、强制劳动及监视》一文,严重歪曲了中国政府及企业的政策。在此文摘要中,诸如“自2017年以来,有100多万维吾尔和其他民族穆斯林消失在新疆的‘再教育营’网络”“这是一项政府主导的系统的文化灭绝计划”等关键论点,均来自西方媒体或西方学者,而并非通过中国政府相关文件或数据得出的。再比如,“在打击‘宗教极端主义’的名义下”这句话引自中国主流媒体新华网,但后接的一句“中国政府一直按照汉族形象积极地重塑穆斯林”则纯属主观臆测。这种引自中国主流媒体的资料,与后述的论点并无联系,属于典型的断章取义。许秀中等在文中试图论证中国政府推行所谓的“强迫劳动”。然而,查看原文后可知,新疆维吾尔自治区人社厅坚持精准扶贫、精准脱贫的基本方略,主要包括“以强有力的组织领导作保障”、“以精细化的目标规划做引领”等四个方面。将“强化组织领导”歪曲为“政治教化”或“拘留”,把“定向的劳动力输出模式”偷换为“政府主导的强制劳动”,把“配备管理人员”偷换为“配备安保、监视人员”,这实质上是一种文字游戏的把戏,或者是使用论据中的偷梁换柱,意在以具体数据给读者以说服力,但却严重地混淆了读者的视听。

郑国恩、许秀中等西方反华学者及其依托的反华智库等对新疆知识的歪曲,极大误导了国际社会对新疆的认知。在这种歪曲性认知的影响下,国际社会的其他国家及民众很可能会对新疆产生先入为主的负面印象。在这种贬损性认知的影响下,其他国家及其民众很容易受到这些歪曲认知的误导,进而产生认知捷径,比如代表性启发式判断(representativeness heuristic)、易得性启发式判断(availability heuristic)。代表性启发式判断指的是,对某人或某物是否属于某类别的快速判断,判断者通常在直觉指引下进行合理性和代表性猜测,容易忽略其他重要信息,从而导致类属划分错误。易得性启发式判断指的是,在对事件发生概率进行判断时,事件在记忆中越容易提取,我们就越容易相信其发生的真实性,这种判断方式很容易使判断者过分关注某些事务,从而对错误的信息等产生不恰当的恐惧。西方反华学者对事实的歪曲,一方面容易导致国际社会对中国形成人权方面的负面认知,这是一种典型的类属划分错误;另一方面还可能引导其他不熟知新疆的民众和国家,导致快速对新疆发生的事情做出判断,从而导致对新疆的恐惧、对中国的恐惧等。

(三)美国政府的刻板偏见

美国政府对中国的刻板偏见,是其对新疆人权污名化的核心要素。刻板印象(Stereotype)最早源于李普曼在《公众舆论》中对“拟态环境”的描述。无论是舆论的主客体,还是舆论本身,都会受到各方面的影响,因而无法实现100%的复制传播。现实对于人类来说实在太过纷繁复杂,人们无法直接理解或是亲身体验周围的世界,因此人们将认知的过程加以简化,并在脑海中建立了一个拟态环境,将具有相同特质的一群人塑造为一定的形象,这个形象便是“刻板印象”。在《媒介研究》一书中,利萨·泰勒和安德鲁·维利斯也指出,刻板印象是“一种选择并且建构的简化、泛化符号,用它们来对社会群体或是群体中的某些个体进行区分”。

偏见与刻板印象之间有着紧密的联系。偏见(prejudice)概念较早由学者奥尔波特(Allport)提出,指的是因对对方的认识不充分而产生的一种难以改变的消极态度,或者是一种认为外群体具有消极品质(与邪恶、威胁和被鄙视等相关)的信念。群体偏见是一种相对普遍的现象,通常包含认知、情感和行为三个方面。群体偏见主要有两个层面的体现:对内群体的偏好与维护(ingroup favoritism)、对外群体的贬低(outgroup derogation)。群体情绪是群体成员对内外群体产生的情绪体验。群体情绪理论认为,基于对社会认同的分类,人们对内群体与外群体进行比较评价时,会产生一定的情绪色彩,并将情绪从自身个体水平上升到群体水平。群体情绪可以进一步调节或改变个体或群体的行为,愤怒会增加对外群体的伤害,害怕会增加对外群体的回避程度及对内群体的支持等。比如,“中国威胁论”反映的是西方的自我想象。因为美国将自身定位建立在“全球主导”和全球绝对安全之上,在逻辑上就必然“遭到”众多威胁。在美国看来,中国构成的挑战首先是对美国扩张性的自我战略想象及其寻找确定性和连续性层面上的挑战。对此,亨廷顿就曾指出,中国的霸权将削弱美国和西方的影响力,迫使美国接受其曾极力避免的情形,世界上的一个核心地区被另一个大国所主导控制。

在国际社会中,各国的表达并不是随意的、杂乱无章的,而是一种带有目的性或指向性的言说。这种言说不仅带有自身的立场,而且融合于自身认知。美国对中国的刻板偏见,是其对新疆人权污名化链条上的关键一环。对新疆进行“人权攻击”,根本上反映的是其对“自我身份”的极致肯定,同时也是对中国特色社会主义核心价值体系的全面排斥。从根源上看,这与西方对东方的一贯认知密不可分。19世纪之后,美国人对中国的刻板偏见逐渐加深,更多以负面认知的形式存在。特别是中国劳动力到达美国之后,因种种原因,美国人对他们的歧视与不满逐渐累积,最终形成了所谓的“黄祸论”话语。因为在美国的认知中,美国才是全人类的代表,是世界的“灯塔”,美国白人在道德等方面是最高尚和最优越的。这些都是美国对中国认知存在刻板偏见的证明。

近年来,美国政府对新疆恶意的“人权攻击”,从根本上与美西方认知中的“东方主义”话语密切相关。以新疆棉花事件为例,2021年3月24日,H&M公司发表了抵制新疆产品的声明,从而助推中国新疆再次处于国际舆论的风口。自2018年以来,美国以所谓“人权”为口号,对新疆经济、文化、社会等进行频繁炒作,建构了新疆存在所谓“侵犯人权”的负面形象。从经济层面看,其以所谓“强迫劳动”为借口,对国际品牌施压,甚至号召相关国家、企业等进行“抵制”。随着加拿大、澳大利亚等国的呼应,“禁止从新疆进口”逐渐从“人权”蔓延至了文化、经济等领域。从文化层面看,新疆是一个多民族聚居的地区,是中原文化和西域文化长期交融的地区,也是多种宗教文化的汇聚之地。但在美国的涉疆报道中,“宗教歧视”“种族灭绝”成为了其制造虚假谎言的载体,意图扰乱中国的民族团结。从社会层面看,美国罔顾事实,以所谓“再教育营”和“强迫劳动”议题抹黑中国政府在新疆的治理。新疆的职业技能教育培训中心,是为了更好推动新疆社会发展,提升民众的职业技能而建立的,而决非美国所谓的“拘留营”。通过对美国涉疆报道的分析,“反华智库报告-政客及媒体推动-政府定性”等俨然成为了美国对新疆进行人权污名化的完整链条。由此来看,出于政治打压的需要和受刻板偏见的影响,美国政府不顾新疆发展的事实,刻意偏听反华学者的报告,对新疆等进行“人权攻击”,甚至不惜施压经济等领域的国际非政府组织,其政治性、霸权性显露无疑。

上面简要阐述了美国对新疆的人权污名化形成过程。这一过程可简洁地归纳为图1所示。

三、美国对新疆人权污名化的塑造逻辑

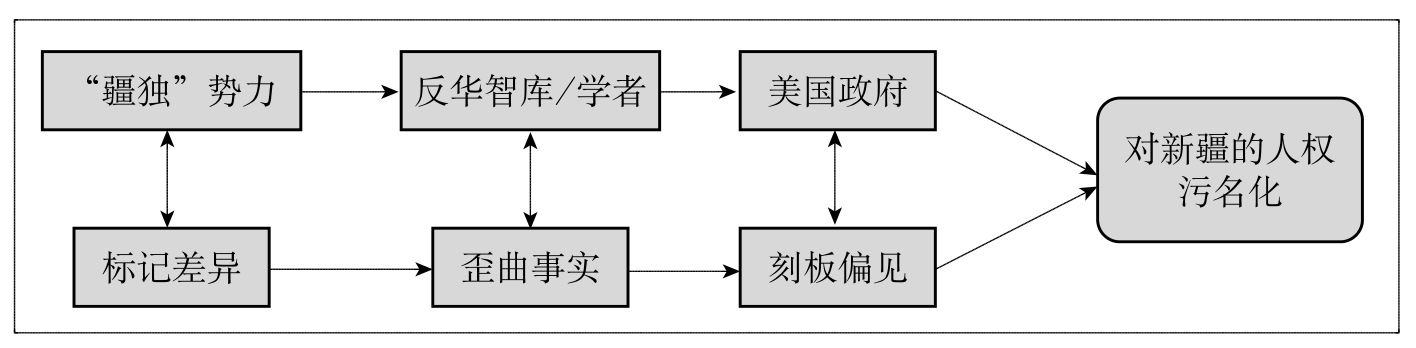

美国对新疆的人权污名化,并非是偶发的、简单的、短暂的贬损性话语,而是长期存在于美国社会各界的一种带有“攻击性”的国家话语。在法国思想家米歇尔·福柯(Michel Foucault)的研究中,话语是语言和言语结合而成的一种丰富且复杂的社会形态,与社会权力关系相互缠绕。由于话语是在人与人之间的互动中产生或呈现的,因而话语具有社会性与主观性等特征。乔治·迪林指出,不能把话语仅视为一套形式化的、确定无疑的结构,因为话语在本质上是一种社会行为。美国以所谓“人权话语”对新疆进行所谓的“阐述”与“解读”,从根本上是美国政府的有意为之。在对新疆进行人权污名化的塑造过程中,情感聚焦、认知连接、行为转变是探究其本质的重要逻辑线索。

(一)情感聚焦

美国对新疆的人权污名化,始于利用情感引发人们的“关注”。在社会学领域,对思想、观念和意义的关注可谓源远流长。自1797年特拉西提出“意识形态”的概念,思想和观念动员的问题就进入了社会运动的研究领域。很长时间以来,学者们关注的重点主要在一些宏观的问题上,如意识形态是如何产生的等等。“二战”后,观念和思想动员问题在社会学研究中更为重要,学者们的研究兴趣也从争辩意识形态内涵等问题逐渐转变到意识形态受众等问题上。“意义工作”(meaning work)在20世纪80年代后逐渐得到了社会运动研究者的重视。1974年,美国社会心理学家戈夫曼在《框架分析》一书中首先定义了“框架”。他指出,框架指的是“使个体能够定位、感知、识别和标记在生活空间和更广泛的世界所发生的事件的理解图式”。“框架”可以“赋予事件和事情以意义,发挥着将体验组织化并引领行动的功能”。

框架可以聚焦人们对某一事务的关注。所谓“聚焦”(focusing)指的是,人们会注意某些事件和情节而忽略另一些事件和情节,突出某些事件和情节的意义而忽略另一些事件和情节的意义。在美国对新疆的人权污名化过程中,反华学者或智库先后编织的几十份所谓“研究报告”,都存在一个共同的特点,即敏感字眼的使用。无论是最初郑国恩在所谓“报告”中提出的“再教育营”“文化灭绝”“强制绝育”“代际隔离”等,还是许秀中等提出的“强迫劳动”等,这些敏感字眼提出的目的在于撩拨国际社会的情感。换言之,当这些敏感词汇与新疆联系起来时,首先触动的是读者的情感,而其中论证的真伪则变成了次要的。通过拨动情感以引发国际社会对某事件的聚焦,以此获得关注,是反华学者与智库致力于发表所谓“研究报告”并以此污名化新疆的主要方式。

其一,通过情感聚焦诱导国际社会关注新疆所谓的“人权问题”。2017年以来美国国会和行政部门在政策层面,开始打“新疆牌”向中国施压和制衡中国崛起。它标志着美国从间接响应境外“疆独”分子的人权议题到主动塑造所谓的新疆人权问题,从维持对新疆问题的关注,到在价值和战略层面对中国进行全面打压和遏制等的转变。与此同时,郑国恩、许秀中等所谓“新疆专家”不断发布所谓“研究报告”,目的是将新疆与人权议题进行捆绑,诱导国际社会对新疆人权状况的关注,但这本身就是一个虚假命题。通过召开学术研讨会等形式,西方反华学者尝试对这种捆绑进行所谓的“学术论证”,以增强说服力。由此可见,通过将新疆与诸多敏感词汇的捆绑,“疆独”势力、反华学者与智库等的目的是诱导国际社会关注新疆本不存在所谓“人权问题”,是一种典型的虚假关联。

其二,通过虚构或编造的所谓“人权状况”,无视或忽略新疆治理的成效。通过聚焦的方式,不仅可以拨动各国民众的情感,还能以此忽视对新疆治理成效的关注。2021年9月,国务院发布了《新疆人口发展白皮书》,对新中国成立以来新疆各项事业取得的成就进行了回顾与总结。此白皮书指出,新疆国内生产总值从1952年的7.91亿元增长到2020年的13,797.58亿元,人均国民生产总值从166元提高到了53,593元;新疆的教育事业稳步发展,已经形成了从学前教育到高等教育的完整体系;新疆的卫生事业进步显著,至2019年新疆医疗卫生体系全面形成,医疗机构遍布城乡,人均预期寿命从1949年的不到30岁提高至2019年的74.7岁。从这些数据看,新疆各项事业都在不断发展之中,教育、医疗、经济、政治等逐步形成体系。然而,新疆建设发展中取得的如此众多的成就,却被国际舆论等完美忽视了。究其原因,这一方面与西方媒体掌握国际社会主流话语权有关,另一方面则是“疆独”势力与反华学者故意引导国际社会仅关注新疆所谓“人权问题”的结果。当目标受众一开始接受了与新疆的负面信息时,再接触相关的正面信息,则可能会使受众对正面信息产生怀疑。这正是“疆独”势力与反华学者故意歪曲新疆事实的用意所在。由此,美国通过情感聚焦的方式对新疆进行人权污名化,不仅能获取国际关注,还能诱导国际社会降低对我国治疆成就的了解,反向为污名化论证奠定基础。

(二)认知连接

框架具有认知连接的作用。通常来看,人们对外界事务的感知,在空间和时间上都是处于离散状态的。在现实生活中人们需要将片段的感知连接起来,才能对外部世界形成一个相对完整、系统的认知。当然,连接的方式不同,人们对外部世界的感知和认识就会不同,因而外界呈现在人们头脑中的“意义”也就有所不同。因此,选取哪种框架在很大程度上决定着人们如何看待外部世界。克兰曼德斯在《动员与参与:资源动员理论的社会心理学拓展》一文中概括了社会运动中框架建构的三个任务:一是问题的识别与归因,即界定社会运动需要解决的问题是什么、这些问题是怎样造成的;二是炮制一个解决方案,即需要有一个大致的蓝图,以引导方向和目标;三是说服人们采取实际行动,也就是参与社会运动。克兰曼德斯将前两步称为共识动员,指的是促使他者接受并支持其观点的过程,意在凝集共识、获得外界的关注、接受和支持。

在获得国际社会对新疆的关注之后,如何进一步加强“新疆”与“人权问题”之间的连接,是美国对新疆进行人权污名化的中间环节。反华学者的持续发声、西方反华组织组织的所谓“听证”“疆独”势力的鼓动等,是美国对新疆人权污名化进程中强化认知连接的主要表现。

其一,西方反华学者持续不断在国际社会发表污蔑新疆“人权问题”的言论。自2017年以来,德国籍反华学者郑国恩持续不断发布有关“抹黑”中国新疆的所谓“研究报告”和“论文”。这种对新疆人权污名化的持续发声,其意在强化国际社会对新疆的负面认知。2021年,郑国恩再次在《中亚调查》上刊登了所谓人口研究论文,并宣称“新疆少数民族人口未来20年可能将减少450万”。这种危言耸听的言论,目的就是继续强化此前提出的“谎言”。

其二,西方反华组织持续不断组织所谓的“听证”。“维吾尔特别法庭”以私人担保有限公司的形式在英国成立,是几个分裂分子和西方反华势力相互勾结的产物。尽管被冠以“法庭”的名号,但本质上与“法律”没有任何关系,只是盗用了“法庭”的名称。所谓“维吾尔特别法庭”仅是国外反华势力与“疆独”势力的“自娱自乐”,其目的在于强化国际社会的认知,同时继续抹黑中国新疆。

其三,“疆独”势力不断附和美国对新疆的人权污名化,并尝试以“受害者”的名义获取国际社会的“同情”。“疆独”势力不断在国际上组织示威、游行等活动,不仅意在获取国际社会对新疆问题的关注,还包括塑造“突厥”群体在中国新疆的“受压迫者”形象,以换取更大范围的国际支持。“疆独”势力等的公开“卖惨”,不仅是为了获得关注,更为重要的是强化国际社会对新疆所谓“人权问题”的认知。

(三)行为转变

框架具有“转变”(transformation)的功能。框架不仅与情感、认知等关系密切,还可能改变人们的行为。框架可以转移人们的注意力,从原来关注甲事物转向关注乙事物,也可以改变特定事物对人的意义,比如使人们认为原先与自己有关系的事物变得与自己没有关系,有价值的东西变得没有价值等。框架还可以改变人们将零散的经验和感觉组织起来的方式,使这些经验和感觉呈现出另一种整体意义。从社会运动理论的角度看,构建框架的最终目的是让人们参与其中。因而,框架的目的不仅在于改变人们的情感与认知,更为重要的是推动人们行为的转变。本福特(Benford)就指出,为了说服人们采取实际行动,社会运动往往从四个方面进一步阐述:一是问题的严重性(severity);二是采取行动的紧迫性(urgency);三是采取行动的有效性(efficacy),即让人相信只要按照运动的要求采取行动,就一定能够达到目的;四是行动在道德上的适当性(propriety),即鼓吹采取运动所要求的行动是每个人的道德义务。

在美国对新疆的人权污名化进程中,行为转变是其最终的目的,也是最能给我国带来危害的阶段。其一,“疆独”势力等借此制造紧张氛围,以表达维吾尔人所谓的“危险状态”。早在2006年,在中东网站上就出现了一段长达一小时的视频《东突厥斯坦圣战》(Jihad in Eastern Turkestan),意在强调维吾尔人的作战能力,鼓动维吾尔人积极参与“东突厥斯坦”的全球“圣战”。近些年,“世维会”“东伊运”等“东突”势力不断在网上发布鼓动“圣战”的信息、视频等,试图构建一种紧张的氛围,以此论证其“圣战”的紧迫性与有效性,并将自己伪装成“突厥人”的“合法”代表。“东突”势力还通过国际人权组织等指责新疆的人权状况,以此来说明新疆状况的严重性及其“圣战”活动的紧迫性。

其二,美国正在塑造一种维吾尔人面临“紧迫性”的氛围。在美国撤军阿富汗之后,“世维会”等“疆独”组织代表不断表达“维吾尔人命运堪忧”等论调。发表这种所谓维吾尔人命运的担忧的危言耸听的言论,是为了制造一种紧张氛围,以此向中国政府施压。此外,在“9·11”事件20周年之际,美国部分反华媒体肆意评价中国的反恐政策,目的是诋毁我国在新疆的反恐政策。这些言论表明,一些反华势力在国际社会上刻意制造紧张氛围,以此为后续行动提供基础。

其三,美国逐渐将新疆所谓的“人权问题”扩展至经贸领域,以此论证打压中国的有效性。自拜登政府上台以来,美积极拉拢西方盟友,不断推动“新疆问题”的国际化进程,试图逐步将“人权”向经贸领域拓展。为了说服国际社会的其他国家,美国总统、国务卿、驻外使团等相互配合,在众多场合渲染新疆问题。受到美国的影响,欧盟外交与安全政策高级代表博雷利在中欧高级战略对话中也指出,人权问题是中欧关系的关键议题之一。此外,美国还积极推动经贸领域的对华制裁,并试图以人权问题论证制裁的有效性。种种迹象表明,美国在推动对新疆的人权污名化过程中,不仅意在通过敏感词汇等挑拨国际社会的情感,还致力于将人权问题与经贸问题相互捆绑,以全面迟滞中国的发展。

其四,美国对新疆的人权污名化正在向其他领域逐步拓展,以增强其污名化的适当性。美国对新疆进行人权污名化的最大危害,在于将“侵犯人权”的帽子戴在各国对华交往活动之上。将新疆所谓的“人权问题”泛化成对华政策问题,以适应美国对华战略压制,这是美国实施污名化的最终目标。比如,在美国2021年12月6日明确因新疆所谓“人权问题”宣布外交抵制北京冬奥会后,加拿大、英国、澳大利亚等相继做出外交抵制的决定。由此来看,美国利用对新疆的人权污名化,事实上将所谓“人权议题”拓展至了国际关系的各个领域,以全面实施对华竞争战略。

上面阐述了美国对新疆人权污名化的塑造逻辑。其逻辑可以简洁地归纳为图2所示。

四、案例分析:对所谓“种族灭绝”话语的剖析

2021年1月20日,美国总统特朗普任期内的最后一天,时任国务卿蓬佩奥对所谓涉疆人权问题进行了定性,以“种族灭绝”等话语来描述新疆发生的事情。拜登政府上台后,沿用了这一话语,依然以所谓“人权问题”向中国施压。2021年12月16日,美国参议院一致通过了所谓《防止强迫维吾尔人劳动法》,并送往白宫。在拜登签署之后,该法案正式付诸实施。此法案的目的是禁止任何涉及强迫劳动的中国新疆地区产品进入美国市场,也是美国以所谓“人权问题”对中国采取的持续性经济行动。将所谓“践踏人权”的帽子扣在中国政府头上,无疑对中国的国际形象和国家利益造成了危害,污蔑中国政府在新疆搞所谓“种族灭绝”便是其中的一顶帽子。

(一)“种族灭绝”的来源与界定

1948年12月10日,联合国大会通过了著名的《世界人权宣言》,而早一天通过的《防止及惩治种族灭绝罪公约》却鲜为人知。1948年12月9日,在巴黎召开的第三届联合国大会第179次全体会议,审议通过了《防止及惩治种族灭绝罪公约》。自此,种族灭绝罪被正式确立为一项国际罪行,并规定“缔约国确认种族灭绝罪行为,不论发生于平时或战时,均系国际法上的一种罪行,承允防止并惩治之”。直到美国把所谓“种族灭绝”的帽子扣到中国政府头上,才引发了国际社会对“种族灭绝”的再次关注。那么,“种族灭绝”罪的来源为何?又是如何界定的呢?

从第一次世界大战中的亚美尼亚大屠杀,到第二次世界大战德国纳粹对犹太人的“最后解决”,历史上出现过多次对某群体的大规模杀害行为,但却很少能有正确的形容与表述。对此,1941年8月丘吉尔针对第二次世界大战中德国的罪行总结道,这是“一个没有名字的罪行”。波兰法学家拉斐尔·拉姆金在1944年出版的《轴心国在欧占区的统治》一书中列数了德国纳粹犯下的种种罪行,并首次提出了“种族灭绝”(genocide)的概念。该词由古希腊语“genos”(意为种族、民族或部落)与拉丁语“cide”(意为杀戮)组合而成。拉姆金将其解释为“摧毁一个民族或种族群体的行为”。1945年10月,根据《欧洲国际军事法庭宪章》第14条规定,首席检察官向法庭提交了对德国纳粹首要战犯的起诉书,认为纳粹“进行了经过商议的系统‘种族灭绝’行为,即以摧毁某个特定种族、民族或宗教为目的,消灭被占领居民中的民族、族群的行为”。这是“种族灭绝”第一次出现在国际文件之中。在对纳粹的起诉中,英国检察官哈特利·肖克罗斯爵士(Sir Hartley Shawcross)认为,“纳粹使用了多种生化装置以达到‘种族灭绝’的目的,他们在占领国通过切除男性生殖器、强制绝育、流产、禁止婚姻,以及分离妻子丈夫或男性女性的方式,来降低人口出生率。”尽管德国纳粹最终并未被以“种族灭绝罪”定罪,但这并不能否认其行为推动了人们对大屠杀行为的反思。换言之,“种族灭绝”的提出是人类对德国纳粹肆意大屠杀行为的一种反思。

根据《联合国防止及惩治种族灭绝罪公约》第2条的规定,种族灭绝系蓄意全部或局部消灭某一民族、族裔、种族或宗教团体,犯有下列行为之一:①杀害该团体的成员;②致使该团体的成员在身体上或精神上遭受严重伤害;③故意使该团体处于某种生活状况下,以毁灭其全部或局部的生命;④强制施行办法,意图防止该团体内的生育;⑤强迫转移该团体的儿童至另一团体。从该界定看,最初“种族灭绝”概念来源于全人类对大规模屠杀行为的反思。这一行为显然与新疆毫无关系。然而,该定义中包含的“强制绝育”“强迫劳动”“代际隔离”等内容,被美国等反华势力所借用,并试图以此作为污蔑、抹黑中国政府的依据。由此观之,将“种族灭绝”与新疆进行强行捆绑,可见其用心之险恶。

(二)美国的大屠杀记忆及其异化

除情感与观念外,记忆也是影响相关群体界定身份与利益的重要因素之一,并能为社会政治运动等提供意义架构和动员的工具。在全球化和民主化的时代,集体记忆以话语政治的形式广泛渗入了软权力的争夺之中,对集体记忆的利用甚至滥用,已经成为国际社会中存在的一种现象。

集体记忆是一种认知和情感的过程,代表着群体对过去活动、感受、经验的印象累积,旨在表达群体永恒的、本质的东西,并能为群体成员界定身份提供参考。震撼性、创伤性事件形成的记忆,更容易导致相关个体或群体对类似情景的高度敏感,从而产生在政治决策中发挥重要作用的敏感性行为群体。大屠杀记忆进入美国公众视野,始于1950年代的《安妮日记》。此后,汉娜·阿伦特所著的《艾希曼在耶路撒冷:关于“平庸的恶”的报告》在美国出版,引发了美国国内关于大屠杀原因和性质的大辩论。大屠杀记忆在美国民众心中影响巨大,因为通过“忆恶”可以“思善”,通过表明我们的身份不是什么、反对什么,可以更好地表达我们支持什么。华盛顿的“美国大屠杀纪念馆”最鲜明地体现了美国人借助大屠杀记忆来表达美国认同的特性,因为该纪念馆就位于美国华盛顿国家广场。这不仅是对大屠杀历史的一种“圣化”,更是对美国民主和平等思想的一种“圣化”。比如,美国总统曾在纪念活动中表示:通过纪念大屠杀,“我们(由此)明白,一个民主政府必须承担基本的服务,人权必须在法律的框架中获得保护……我们还(由此)增强了我们对不可剥夺的个体权利的信念”。

因此,大屠杀记忆已经不仅是人类过去痛苦经历的一种历史,而且是重新在现实世界成为一种新的观念的映射。特别是,在美国霸权的观念里,美国是全世界的“守护者”“保护者”“解放者”。因而,大屠杀记忆事实上已经异化为美国的一种政治信条。即,美国借此揭示旧世界与新世界的差别,并彰显美国的生活方式,最终实现自我颂扬的目的。然而,美国对待大屠杀记忆时,表现出了一种明显的双重标准:美国一方面反对和严厉打击否定大屠杀的反犹主义,另一方面却一直在否定、甚至颂扬对本土印第安人的种族灭绝,将其视为扫除落后文明的行为。这种政治化或异化的大屠杀记忆,实质上是一种种族(白人)优越论的表达。这种对特定大屠杀事件的“封圣”,从根本上是对“特选子民”意识的一种表达。对大屠杀记忆的重塑,不仅影响了美国关于中东政策的考量,更是渗入了冷战期间“民主-集权”二元对立的意识形态建构之中,也成为推动20世纪末美国积极推行人权外交,特别是对反“种族灭绝”的动因。

(三)“种族灭绝”话语的险恶用心

近些年,美国在官方发言、媒体传播、学术会议等中频繁以所谓“种族灭绝”话语对我国新疆进行定性,不仅严重损害了我国的国际形象,而且逐渐蔓延至经贸领域的打压,其中包藏的险恶用心十分明显。

其一,试图以所谓“种族灭绝”对我国进行道德定性。作为人类社会的重大灾难,德国纳粹对犹太人的种族大屠杀是人类历史上的痛苦记忆。而作为一种公共话语,人类社会对大屠杀的集体记忆是十分敏感的。因而,西方反华学者及智库以所谓“种族灭绝”等对新疆进行描述,不仅抹黑了我国的治疆成效,而且是一种强行的道德定性。美国尝试将道德问题渗透进国际竞争,以此来引发国际社会的关注,其最终目的是遏制、打压中国的发展。换言之,西方所谓“专家”把新疆所谓人权问题与这些事件并列,甚至直接以“种族灭绝”来描述新疆,是一种概念偷换。利用这种偷换的概念,试图对中国特色社会主义的治理成就进行抹黑,甚至道德定性,以此来延滞我国的发展,这是其险恶用心的第一层体现。

其二,试图以所谓“种族灭绝”撩拨国际社会的情感与记忆。关于劫难、罪恶和历史罪责的记忆,必然导致道义资本在不同群体间的重新分配,继而影响他们各自的社会政治地位。历史上的大屠杀记忆给国际社会带来了新的群体认同效应,犹太人以“受害者”的角色与美国基督徒以“解放者”的角色形成了新的道义资源分配。在这种代表与被代表的发展中,大屠杀本身被塑造成了衡量善恶的强有力标准和象征,甚至发展成为一种可利用的“战略性武器”。比如,在美以特殊关系中,以色列的支持者就是通过不断强调大屠杀记忆,对我们/他们、善/恶等进行重构,以换取同情、愧疚与支持,并以此赢得美国对以色列的强力支持。在这样的特殊背景下,“种族灭绝”被塑造成了一个敏感、脆弱的情感性记忆。一旦触拨到这种敏感、脆弱的神经,国际社会的应激反应就会出现。美国极力对新疆进行人权污名化,以所谓“种族灭绝”等进行话语粉饰,借此撩拨国际社会的情感,其目的就在于将“种族灭绝”的帽子扣到中国政府头上,以此破坏我国的国际形象。这是其险恶用心的第二层含义。

其三,试图以所谓“种族灭绝”等人权话语为“合理”干预我国内政找寻借口。2008年金融危机之后,中美发展对比出现了明显的差异。中国经济的持续高速发展引发了美国对霸权护持的决心,无论是奥巴马政府时期的“亚太再平衡”战略还是特朗普政府时期的“印太战略”,美国对亚太地区、特别是中国的关注不断上升。与此同时,在“一带一路”倡议不断取得新的成效,更多国家不断加入之后,美国政府更加认为中美之间的战略竞争已经到了不可调和的新阶段,因而采取打压、遏制中国的政策才可能在双方的战略竞争中取得“先手”。因此,对于“疆独”势力、反华学者等杜撰的涉疆人权谎言,美国政府加以接受并利用,其目的是以“新疆”为突破口,限制、打压中国的发展,并以此为“合理”借口限制我国的和平崛起。这是其险恶用心的第三层含义。

其四,试图将所谓“种族灭绝”与经贸关系等捆绑,全面围堵中国经济的繁荣与崛起。目前,西方对新疆的人权指责已经逐步扩展至经贸领域,特别是西方一些人呼吁全面禁止进口与新疆强制劳动相关的产品。这突出体现在棉花、纺织等领域。尽管美国已经采取了部分措施,对来自中国新疆的产品等进行贸易限制,但美国学者也承认,全面落实这一制裁政策并不现实。一方面,涉疆强制劳动的产品包含直接或间接等多种形式,如何界定其是否与新疆强制劳动相关,难以完全明晰,因而难以实际操作和落实;另一方面,除美国外,中国新疆的产品还有多个出口渠道,美国难以要求其他国家与其完全步调一致,因而难以在经贸领域完全围堵中国。但是,这并不意味着有关政策完全无效。2021年12月16日,美国财政部宣布把大疆等8家中国科技公司认定为中国军工综合体。美国给出的理由是,这8家实体积极支持以生物识别技术,监视和追踪中国少数民族和宗教少数群体,特别是新疆维吾尔族人。换言之,全面围堵中国经济并不现实,但借助所谓新疆的“人权问题”等对中国经济实施打压,不仅可以拉拢美国的传统盟友,还能扰乱中国经济发展的节奏与速度。由此可见,大肆污名化中国新疆,其目的并不在于所谓的“人权”,而是美国国家利益所驱动的结果。这种借“人权话语”对其他国家进行经济围堵的行为,其险恶之用心可见一斑。

五、结语

综上所述,以美国为首的西方国家对新疆的诋毁,本质上是一种偷换概念、转换议题性质的对华战略手法,是以“人权议题”捆绑政治、经济政策的典型做法。换言之,美国抓住中国政府在新疆反恐、反分裂问题上的积极举措,利用部分“疆独”分子和反华学者等编织的谎言,巧妙地置换了新疆问题的性质与实质,其目的是实现对中国的遏制、打压与限制。对此,我国应保持清醒的战略思维,一方面,要认清美国对新疆的人权污名化仅是其对华敌对政策的一部分;另一方面,在积极发展经济的同时,我国政府也要积极发声、主动构建中国的国际话语体系,打破美西方的人权话语垄断,特别是要加强塑造转换议题性质的国际能力。唯有如此,才能在纷繁复杂的国际话语中不怕、不惧被美国政府及反华分子等抹黑。

(靳晓哲,兰州大学政治与国际关系学院、兰州大学中亚研究所讲师。)

Abstract:The US Stigmatization of the human rights situation in Xinjiang in recent years is highlighted in terms of the so-called genocide,forced sterilization,and forced labor.The expression of Xinjiang-related human rights discourse is essentially a kind of human rights stigmatization of Xinjiang as the result of multi-dimensional interaction among“Xinjiang independence”forces,anti-China scholars/think tanks,and the US government.The differentiated labeling of ethnic relations of the“Xinjiang independence”forces,the distortion of the Xinjiang-related situation of the anti-China scholars/think tanks,and the US government’s stereotyped cognition and deliberate suppression of China jointly promoted the stigmatization of human rights in Xinjiang.Judging from its shaping logic,the US Stigmatization of Human Rights in Xinjiang is a national discourse that has long existed in all walks of life in the US society.Its internal logic is to use emotional focus to attract international attention,rely on the cognitive connection to strengthen fiction and lies,ultimately promote behavior change,and mobilize allies to impose sanctions on China.In this regard,China should keep clear strategic thinking and realize that the stigmatization of Xinjiang is part of the strategic competition of the US against China.It should also actively speak out in the international community and take the initiative to participate in the construction of a new international discourse system so as to break the monopoly of human rights discourse by the US and the West.

Keywords:Human Rights in Xinjiang;the US;Shaping Logic;Genocide

(责任编辑 叶传星)

关键词:新疆 人权污名化 美国 塑造逻辑 种族灭绝

近年来,美国对新疆的人权“指责”愈加频繁,并引发了国际社会的密切关注。2021年1月20日,在特朗普任期的最后一天,时任国务卿麦克·蓬佩奥宣称:中国正在对维吾尔人和其他穆斯林少数民族实施所谓“种族灭绝”。此后,拜登政府延续了对中国新疆的所谓“人权定性”。2021年3月30日,拜登政府在一份年度人权报告中宣布,中国对待维吾尔穆斯林的行为是种族灭绝,正式对新疆地区所谓的“大规模拘留和绝育行为”做出了评估。2021年6月24日,在英国康沃尔举行的G7峰会上,美国联合西方六国对新疆的所谓“强迫劳动”问题等进行了讨论,并指出新疆的强迫劳动是对人类尊严的侮辱,也是中国经济不公平的例证。2021年7月6日,美国国务卿布林肯线上会见了所谓“前维吾尔在押人员”,以听取了他们的经历,获取所谓“第一手资料”。2021年12月6日,美国白宫新闻秘书萨基对外宣布:“鉴于中华人民共和国在新疆持续发生的种族灭绝和反人类罪以及其他践踏人权行为,拜登政府将不派任何外交或官方代表出席2022年北京冬季奥运会和北京冬季残奥运会。”这一系列的所谓“人权指责”,实质上是对我国新疆的一种“人权污名化”。这种污名化及其传播,严重损害了我国的国际形象与国家利益。因而,探究这种污名化的基础及其塑造逻辑,不仅有助于揭露美国的险恶用心,还能为我国的应对提供一些助益。

一、污名与国家间的污名化

“污名”(stigma)现象由来已久。早在古希腊时期,统治阶层在人体上刻画特殊的标识符号,以此标记奴隶、罪犯等社会个体的劣等身份。我国古代的刑罚制度中,也有类似对囚犯等进行标记的做法。英国社会学家埃利亚斯(N.Elias)在研究“胡格诺教徒”时对“污名”进行了描述,他认为污名是“一个群体将人性的低劣强加在另一个群体之上并加以维持的污名化过程。”20世纪60年代,经社会学家欧文·戈夫曼(Erving Goffman)的阐述,“污名”与“污名化”成为了一个学术概念。在《污名:受损身份的管理》(Stigma:Notes on the Management of Spoiled Identity)一书中,戈夫曼将污名视为一种“受损身份”。这种受损身份的本质是“由于个体或群体具有某些社会不期望或不名誉的特征,从而降低了其在社会中的地位”,而这些特征通常被认为是对这些个体或群体的贬义性、侮辱性的标签。戈夫曼认为,污名是一种社会建构的产物,实质是在特征与成见之间建立一种特殊关系。此后,对污名的研究逐渐超出了社会学的单一范畴,拓展至心理学、医学、政治学等诸多学科。

1987年,中国台湾地区人类学家谢世忠借用“stigma”的概念,来描述台湾地区原住民被歧视的生存状况,并将其译作“污名”。自此,中文概念中的“污名”得以出现。2000年之后,伴随中国政府及社会各界对艾滋病的关注,污名的概念逐渐被引入,并应用于医学、公共卫生学、社会学、社会心理学、人类学等相关研究之中。当然,在不同学科的背景下,有关“stigma”的译法和使用并不统一。比如,在医学和公共卫生领域多被施以“羞辱”“耻辱”或“病耻感”等含义,而在心理学、社会学和人类学领域则多偏好于使用“污名”的译法。在有关污名的研究中,基于不同的立场和出发点,各学派的本体论与认识论不尽相同。社会心理学派从个体主义和社会认知论出发,认为刻板和类型化是人类思维不可避免的产物,而污名化的过程始自人们对偏离规范的越轨状态的感知和标记,并在此基础上形成了对越轨者的整体印象。与社会心理学派不同,历史学派从历史维度与权力概念引入,认为污名是权力的产物,从而揭示了污名化主体的权力特征。社会学派则从权力、结构与不平等的关系出发,将污名由标签(标记差异)、刻板印象(负面印象)、认知区隔(区别他我)、地位丧失(社会贬低或自我贬低)、歧视(社会排斥)等五个因素构成,而权力直接决定这五个因素能否产生污名,因而污名实质上是社会不平等的结果。

在国家交往中,污名不单是一种简单的指称,也是一种国家观念的反映,其本质是一种国家权力在政治话语中的反映。通常来看,国际关系中的污名被界定为“围绕权力博弈进行政治互动时所使用的贬义性、侮辱性指称”,而污名化被认为是国家竞争驱使下的话语建构,表现为“污名主体(施污国)有目的、有意识地向污名客体(受污国)的身份、特征或行为施加贬义性、侮辱性指称,并成功实现对污名客体歧视或身份贬损的动态过程”。国际关系对污名及污名化的研究视角不尽相同。从权力关系看,话语权力是国家经济硬实力与文化软实力在国际话语场的体现,且与后者呈正相关关系,而霸权国通过话语层面的权力制衡可以有效完成霸权护持。从政治机制看,一国政治精英的言行在很大程度上代表着国家,因而政治精英对舆论的操控也是国际关系中污名产生的重要原因之一。从国际规范看,作为一种软性权力,污名或污名化具有促进国际价值与规范相统一,增强国际凝聚力的作用,而前提是污名被视为是违反国际规范的一种“越轨”方式。由此来看,国际关系有关污名和污名化生成的研究并不统一,针对不同的议题需具体分析。

国际关系中的污名化对受污国(污名客体)有着很大的危害。对于被污名者来说,污名意味着痛苦,因为污名化似乎是一种情感性的、自然而然的反应,因为其不止源于自我保护的心理防御,更是来自有关存在的、受到威胁的道德体验。从个体角度看,当人们秉持的道德秩序受到威胁时,对社会秩序、政治动荡的恐惧与各种谣言交织在一起,人们总是把危险与特定的“他者”直接关联起来,并将责任归咎于他们,将其污名化,以建立起第二种秩序。与个体的污名化一样,国家间的污名化现象存在同样的逻辑。换言之,为了保卫某个国家自身的制度或观念,抑或是当国家感受到了严重的威胁时,就可能会采取先发制人的策略实施暴力,甚至进行预先报复。约斯特就将污名视为一种“系统正义”,认为污名化他者可以提升自己的可控感,形成对他者的隔离与边缘化。在国际社会中,一国对另一国的污名化,正是试图在制度层面和文化层面排斥另一国的表现,目的是减少对本国的威胁。因此,通常污名化被视为一种国家间竞争的不正当机制。对此,戈夫曼就认为,污名不仅属于一种意识形态,同时也是一种“社会身份的建构过程”。从这个视角看,中美两国在政治体制、文化历史、意识形态和价值观等方面存在结构性矛盾,美国等西方国家对中国所施的污名化,实质是对中国制度的不认同。西方媒体对中国的污名化报道,是一种典型的结构性现象,是制度性的。

二、近年美国对新疆的人权污名化

美国对新疆人权问题的污蔑,集中体现为制造所谓“集中营”“强迫劳动”“强制绝育”“种族灭绝”等人权话语。这些所谓的“人权话语”,从根本上是对新疆的一种人权污名化。这种污名化的生成,是“疆独”势力、反华智库/学者、美国政府等各方互动的结果。具体来看,“疆独”组织对族群关系的标签化、反华智库/学者对新疆知识的歪曲化、美国政府对中国的刻板化等,都是美国对新疆人权污名化过程中不可缺少的要素。

(一)“疆独”势力的标记差异

社会认同理论认为,认同或身份是社会比较(social comparison)和社会类化(social categorization)的过程,通过社会比较,个体往往将知觉对象分为两类,即与自己相似的内群体(in-group)和与自己不同的外群体(out-group)。内群体成员通常会对外群体成员不遵循群体规范的言行表示厌恶,以彰显自身对内群体的依恋与认同,特别是当面对来自外群体的威胁时,这种群体划分使得内群体的反应充满偏见,通常表现为对外群体进行严重的贬抑与排斥。

在对新疆的人权污名化进程中,“疆独”势力扮演的是标记差异的基础性角色。在“泛伊斯兰主义”和“泛突厥主义”思潮的影响下,“疆独”势力通过区分族群归属、标记宗教差异、制造领土分裂等,妄图实现分裂国家的图谋。具体来看,其做法有以下几点。

第一,区分族群归属。根据人类语言的谱系分类法,语言学中包含的突厥语族,属于人类语言诸多语系之一的阿尔泰语系。经过长达千年的历史发展与民族融合,今天的突厥语族主要分布在亚洲,包括中国西北部、中亚、阿富汗、伊朗、土耳其、俄罗斯南部及东欧一些地区。需要指出的是,使用突厥语族语言的民族,实际上分属于国内外各具特点的不同民族,是一个民族集合体,统称为“操突厥语诸民族”,而并非指代一个民族,更不存在“泛突厥主义”所编造的现代“突厥民族”。就我国而言,维吾尔语、哈萨克语、柯尔克孜语、乌孜别克语、阿塔尔语、撒拉语、裕固语等语言属于突厥语族。然而,在民族观上,“疆独”势力借助“泛突厥主义”的鼓吹,人为制造了所谓“突厥人”的族群归属。比如,“疆独”势力鼓吹突厥民族古老而优越,是“对世界历史产生过重大影响的著名民族之一”。“疆独”势力利用虚幻的“突厥族”概念,强行进行“自我”与他者的区分,以此来制造新的族群归属,从根本上是分裂中华民族的体现。

第二,标记宗教差异。在宗教观上,“疆独”势力受到了“泛伊斯兰主义”的影响。“泛伊斯兰主义”,又被称作大伊斯兰主义,对伊斯兰教国家甚至全世界都有着广泛的影响。“泛伊斯兰主义”鼓吹以伊斯兰教来统一世界,强调伊斯兰教的普适性,认为应该建立一个由伊斯兰教领袖哈里发集体领导的伊斯兰世界。“泛伊斯兰主义”有着强烈的政治追求。依托“泛伊斯兰主义”的极端思想,“疆独”势力借此标记宗教信仰上的差异,并将宗教信仰与政治建国相结合,妄图实现分裂新疆的目的。标记宗教差异仅是“疆独”势力利用“泛伊斯兰主义”实现政治目的的手段,其根本的目标则是分裂新疆。

第三,建构虚假的“东突厥斯坦国”,制造领土分裂。“疆独”势力不顾历史发展的事实,肆意歪曲和篡改历史,建构了虚假的“东突厥斯坦国”。“东突厥斯坦”是近代以来才出现的概念,原意仅为地理概念,指代中国新疆南部地区。伴随英俄在中亚地区的竞争与扩张,“东突厥斯坦”的地理范围被不断扩大化,被用以指代整个新疆,并且这一说法在“双泛”(即所谓“泛突厥主义”和“泛伊斯兰主义”)思潮的影响下逐步政治化。“双泛”思潮在19世纪末20世纪初传入新疆后,境内外分裂势力将这个地理名词政治化,将其内涵扩大化,鼓噪所有使用突厥语族语言和信奉伊斯兰教的民族联合起来,组成政教合一的“东突厥斯坦国。”可见,“疆独”势力在国家观上尝试借助地理概念,并融合“泛突厥主义”和“泛伊斯兰主义”,蓄意制造我国新疆领土的分裂。

总而言之,通过“突厥民族”“突厥文化”等塑造出的“东突厥斯坦国”概念,事实上并非“疆独”势力所创造,仅是其“借用”或建构而来的。“东突厥斯坦国”是英俄利用“双泛”思想等刻意制造出来的概念,目的是淡化包括维吾尔族在内的操突厥语的各民族对中华民族的认同,以吞并我国领土。“疆独”势力对此概念的“借用”,进一步强化了其对族群、宗教、认同等的差异,通过刻意标记、扩大差异来论证其所谓分裂思想的合理性。从根本上看,这种标记是对历史的否认。因为“疆独”势力所谓的“突厥民族”仅是历史特定时期存在的产物,而非现代社会中的真实族群;所谓的“突厥文化”仅是与“泛伊斯兰主义”的结合,是一种脱离了文化内涵、仅以所谓宗教划分你我的极端思想;所谓的“东突厥斯坦国”则仅是借用了英俄等殖民者的地理概念,以此来建构的虚假国家。从美国涉疆人权话语的逻辑体系看,“疆独”势力对族群差异的标记及政治极端化,是美国对新疆展开人权污名化的基础。

(二)反华学者的歪曲认知

反华学者对新疆知识的歪曲,是美国对新疆人权污名化链条上的重要一环。污名化的形成,本质上是一种贬损性认知的宣传与传播过程。事实上,污名很大程度上是施污者的一种主观建构,这种建构与现实存在着巨大偏差。这种对事实的偏差性反映,会导致认知的歪曲。通过对事实的歪曲,使国内群体或国际社会形成对受污者的错误性认识,目的是使受污者成为国际舆论中被排斥或被贬抑的对象。当这种被歪曲的认知通过媒介被扩大化传播时,污名作为一种公共话语,就发挥了引导舆论的作用。杰拉尔德·罗森鲍姆(Gerald Rosenbaum)指出,所谓“现实”只是人们对实在的主观感知,而非借助外显的(科学的)方式对实在进行证明。大多数情况下,人们看到的事实是“什么出现在我们眼前”以及“我们期待看到什么”共同作用的结果。当施污者试图对受污者污名化时,往往会以歪曲的认知来引导受众,有目的、有意识地忽视或过滤掉其他信息,从而抹黑受污者。这是美国对新疆人权污名化过程中的重要环节。

西方反华学者对新疆的歪曲,是美国对新疆人权污名化的重要环节,郑国恩、吴秀中等是其中的典型代表。德国籍的郑国恩是西方反华“学者”的代表,甚至被冠以“中国问题专家”等头衔。但事实上,郑国恩在思想上是较为极端的,是一名“基督教原教旨主义者”(“Fundamentalist Christian”),信仰派别上属于美国福音派(American evangelical)的极右力量。郑国恩坚信自己肩负着上帝赋予其的反对中国的使命,力争在世界更大范围传播“福音”。同时,他还宣扬“世界末日”(end of times)的信念,并认为所有不同的信仰体系均来自撒旦,那些拒绝相信耶稣的人将会受到永久的惩罚。值得注意的是,郑国恩在2016年之前从未发表过任何与新疆有关的学术成果,并非所谓的“新疆问题专家”。然而,自2017年以来,郑国恩以“中国新疆”为主题发表了多篇所谓“研究报告”,并极大歪曲了有关新疆的知识。

除郑国恩外,许秀中也是歪曲对我国新疆认知的典型代表之一。2020年3月1日,澳大利大战略政策研究所下属的国际网络政策中心刊载出许秀中等五位作者的《待售的维吾尔人:超越新疆的“再教育”、强制劳动及监视》一文,严重歪曲了中国政府及企业的政策。在此文摘要中,诸如“自2017年以来,有100多万维吾尔和其他民族穆斯林消失在新疆的‘再教育营’网络”“这是一项政府主导的系统的文化灭绝计划”等关键论点,均来自西方媒体或西方学者,而并非通过中国政府相关文件或数据得出的。再比如,“在打击‘宗教极端主义’的名义下”这句话引自中国主流媒体新华网,但后接的一句“中国政府一直按照汉族形象积极地重塑穆斯林”则纯属主观臆测。这种引自中国主流媒体的资料,与后述的论点并无联系,属于典型的断章取义。许秀中等在文中试图论证中国政府推行所谓的“强迫劳动”。然而,查看原文后可知,新疆维吾尔自治区人社厅坚持精准扶贫、精准脱贫的基本方略,主要包括“以强有力的组织领导作保障”、“以精细化的目标规划做引领”等四个方面。将“强化组织领导”歪曲为“政治教化”或“拘留”,把“定向的劳动力输出模式”偷换为“政府主导的强制劳动”,把“配备管理人员”偷换为“配备安保、监视人员”,这实质上是一种文字游戏的把戏,或者是使用论据中的偷梁换柱,意在以具体数据给读者以说服力,但却严重地混淆了读者的视听。

郑国恩、许秀中等西方反华学者及其依托的反华智库等对新疆知识的歪曲,极大误导了国际社会对新疆的认知。在这种歪曲性认知的影响下,国际社会的其他国家及民众很可能会对新疆产生先入为主的负面印象。在这种贬损性认知的影响下,其他国家及其民众很容易受到这些歪曲认知的误导,进而产生认知捷径,比如代表性启发式判断(representativeness heuristic)、易得性启发式判断(availability heuristic)。代表性启发式判断指的是,对某人或某物是否属于某类别的快速判断,判断者通常在直觉指引下进行合理性和代表性猜测,容易忽略其他重要信息,从而导致类属划分错误。易得性启发式判断指的是,在对事件发生概率进行判断时,事件在记忆中越容易提取,我们就越容易相信其发生的真实性,这种判断方式很容易使判断者过分关注某些事务,从而对错误的信息等产生不恰当的恐惧。西方反华学者对事实的歪曲,一方面容易导致国际社会对中国形成人权方面的负面认知,这是一种典型的类属划分错误;另一方面还可能引导其他不熟知新疆的民众和国家,导致快速对新疆发生的事情做出判断,从而导致对新疆的恐惧、对中国的恐惧等。

(三)美国政府的刻板偏见

美国政府对中国的刻板偏见,是其对新疆人权污名化的核心要素。刻板印象(Stereotype)最早源于李普曼在《公众舆论》中对“拟态环境”的描述。无论是舆论的主客体,还是舆论本身,都会受到各方面的影响,因而无法实现100%的复制传播。现实对于人类来说实在太过纷繁复杂,人们无法直接理解或是亲身体验周围的世界,因此人们将认知的过程加以简化,并在脑海中建立了一个拟态环境,将具有相同特质的一群人塑造为一定的形象,这个形象便是“刻板印象”。在《媒介研究》一书中,利萨·泰勒和安德鲁·维利斯也指出,刻板印象是“一种选择并且建构的简化、泛化符号,用它们来对社会群体或是群体中的某些个体进行区分”。

偏见与刻板印象之间有着紧密的联系。偏见(prejudice)概念较早由学者奥尔波特(Allport)提出,指的是因对对方的认识不充分而产生的一种难以改变的消极态度,或者是一种认为外群体具有消极品质(与邪恶、威胁和被鄙视等相关)的信念。群体偏见是一种相对普遍的现象,通常包含认知、情感和行为三个方面。群体偏见主要有两个层面的体现:对内群体的偏好与维护(ingroup favoritism)、对外群体的贬低(outgroup derogation)。群体情绪是群体成员对内外群体产生的情绪体验。群体情绪理论认为,基于对社会认同的分类,人们对内群体与外群体进行比较评价时,会产生一定的情绪色彩,并将情绪从自身个体水平上升到群体水平。群体情绪可以进一步调节或改变个体或群体的行为,愤怒会增加对外群体的伤害,害怕会增加对外群体的回避程度及对内群体的支持等。比如,“中国威胁论”反映的是西方的自我想象。因为美国将自身定位建立在“全球主导”和全球绝对安全之上,在逻辑上就必然“遭到”众多威胁。在美国看来,中国构成的挑战首先是对美国扩张性的自我战略想象及其寻找确定性和连续性层面上的挑战。对此,亨廷顿就曾指出,中国的霸权将削弱美国和西方的影响力,迫使美国接受其曾极力避免的情形,世界上的一个核心地区被另一个大国所主导控制。

在国际社会中,各国的表达并不是随意的、杂乱无章的,而是一种带有目的性或指向性的言说。这种言说不仅带有自身的立场,而且融合于自身认知。美国对中国的刻板偏见,是其对新疆人权污名化链条上的关键一环。对新疆进行“人权攻击”,根本上反映的是其对“自我身份”的极致肯定,同时也是对中国特色社会主义核心价值体系的全面排斥。从根源上看,这与西方对东方的一贯认知密不可分。19世纪之后,美国人对中国的刻板偏见逐渐加深,更多以负面认知的形式存在。特别是中国劳动力到达美国之后,因种种原因,美国人对他们的歧视与不满逐渐累积,最终形成了所谓的“黄祸论”话语。因为在美国的认知中,美国才是全人类的代表,是世界的“灯塔”,美国白人在道德等方面是最高尚和最优越的。这些都是美国对中国认知存在刻板偏见的证明。

近年来,美国政府对新疆恶意的“人权攻击”,从根本上与美西方认知中的“东方主义”话语密切相关。以新疆棉花事件为例,2021年3月24日,H&M公司发表了抵制新疆产品的声明,从而助推中国新疆再次处于国际舆论的风口。自2018年以来,美国以所谓“人权”为口号,对新疆经济、文化、社会等进行频繁炒作,建构了新疆存在所谓“侵犯人权”的负面形象。从经济层面看,其以所谓“强迫劳动”为借口,对国际品牌施压,甚至号召相关国家、企业等进行“抵制”。随着加拿大、澳大利亚等国的呼应,“禁止从新疆进口”逐渐从“人权”蔓延至了文化、经济等领域。从文化层面看,新疆是一个多民族聚居的地区,是中原文化和西域文化长期交融的地区,也是多种宗教文化的汇聚之地。但在美国的涉疆报道中,“宗教歧视”“种族灭绝”成为了其制造虚假谎言的载体,意图扰乱中国的民族团结。从社会层面看,美国罔顾事实,以所谓“再教育营”和“强迫劳动”议题抹黑中国政府在新疆的治理。新疆的职业技能教育培训中心,是为了更好推动新疆社会发展,提升民众的职业技能而建立的,而决非美国所谓的“拘留营”。通过对美国涉疆报道的分析,“反华智库报告-政客及媒体推动-政府定性”等俨然成为了美国对新疆进行人权污名化的完整链条。由此来看,出于政治打压的需要和受刻板偏见的影响,美国政府不顾新疆发展的事实,刻意偏听反华学者的报告,对新疆等进行“人权攻击”,甚至不惜施压经济等领域的国际非政府组织,其政治性、霸权性显露无疑。

上面简要阐述了美国对新疆的人权污名化形成过程。这一过程可简洁地归纳为图1所示。

图1 美国对新疆的人权污名化形成过程

三、美国对新疆人权污名化的塑造逻辑

美国对新疆的人权污名化,并非是偶发的、简单的、短暂的贬损性话语,而是长期存在于美国社会各界的一种带有“攻击性”的国家话语。在法国思想家米歇尔·福柯(Michel Foucault)的研究中,话语是语言和言语结合而成的一种丰富且复杂的社会形态,与社会权力关系相互缠绕。由于话语是在人与人之间的互动中产生或呈现的,因而话语具有社会性与主观性等特征。乔治·迪林指出,不能把话语仅视为一套形式化的、确定无疑的结构,因为话语在本质上是一种社会行为。美国以所谓“人权话语”对新疆进行所谓的“阐述”与“解读”,从根本上是美国政府的有意为之。在对新疆进行人权污名化的塑造过程中,情感聚焦、认知连接、行为转变是探究其本质的重要逻辑线索。

(一)情感聚焦

美国对新疆的人权污名化,始于利用情感引发人们的“关注”。在社会学领域,对思想、观念和意义的关注可谓源远流长。自1797年特拉西提出“意识形态”的概念,思想和观念动员的问题就进入了社会运动的研究领域。很长时间以来,学者们关注的重点主要在一些宏观的问题上,如意识形态是如何产生的等等。“二战”后,观念和思想动员问题在社会学研究中更为重要,学者们的研究兴趣也从争辩意识形态内涵等问题逐渐转变到意识形态受众等问题上。“意义工作”(meaning work)在20世纪80年代后逐渐得到了社会运动研究者的重视。1974年,美国社会心理学家戈夫曼在《框架分析》一书中首先定义了“框架”。他指出,框架指的是“使个体能够定位、感知、识别和标记在生活空间和更广泛的世界所发生的事件的理解图式”。“框架”可以“赋予事件和事情以意义,发挥着将体验组织化并引领行动的功能”。

框架可以聚焦人们对某一事务的关注。所谓“聚焦”(focusing)指的是,人们会注意某些事件和情节而忽略另一些事件和情节,突出某些事件和情节的意义而忽略另一些事件和情节的意义。在美国对新疆的人权污名化过程中,反华学者或智库先后编织的几十份所谓“研究报告”,都存在一个共同的特点,即敏感字眼的使用。无论是最初郑国恩在所谓“报告”中提出的“再教育营”“文化灭绝”“强制绝育”“代际隔离”等,还是许秀中等提出的“强迫劳动”等,这些敏感字眼提出的目的在于撩拨国际社会的情感。换言之,当这些敏感词汇与新疆联系起来时,首先触动的是读者的情感,而其中论证的真伪则变成了次要的。通过拨动情感以引发国际社会对某事件的聚焦,以此获得关注,是反华学者与智库致力于发表所谓“研究报告”并以此污名化新疆的主要方式。

其一,通过情感聚焦诱导国际社会关注新疆所谓的“人权问题”。2017年以来美国国会和行政部门在政策层面,开始打“新疆牌”向中国施压和制衡中国崛起。它标志着美国从间接响应境外“疆独”分子的人权议题到主动塑造所谓的新疆人权问题,从维持对新疆问题的关注,到在价值和战略层面对中国进行全面打压和遏制等的转变。与此同时,郑国恩、许秀中等所谓“新疆专家”不断发布所谓“研究报告”,目的是将新疆与人权议题进行捆绑,诱导国际社会对新疆人权状况的关注,但这本身就是一个虚假命题。通过召开学术研讨会等形式,西方反华学者尝试对这种捆绑进行所谓的“学术论证”,以增强说服力。由此可见,通过将新疆与诸多敏感词汇的捆绑,“疆独”势力、反华学者与智库等的目的是诱导国际社会关注新疆本不存在所谓“人权问题”,是一种典型的虚假关联。

其二,通过虚构或编造的所谓“人权状况”,无视或忽略新疆治理的成效。通过聚焦的方式,不仅可以拨动各国民众的情感,还能以此忽视对新疆治理成效的关注。2021年9月,国务院发布了《新疆人口发展白皮书》,对新中国成立以来新疆各项事业取得的成就进行了回顾与总结。此白皮书指出,新疆国内生产总值从1952年的7.91亿元增长到2020年的13,797.58亿元,人均国民生产总值从166元提高到了53,593元;新疆的教育事业稳步发展,已经形成了从学前教育到高等教育的完整体系;新疆的卫生事业进步显著,至2019年新疆医疗卫生体系全面形成,医疗机构遍布城乡,人均预期寿命从1949年的不到30岁提高至2019年的74.7岁。从这些数据看,新疆各项事业都在不断发展之中,教育、医疗、经济、政治等逐步形成体系。然而,新疆建设发展中取得的如此众多的成就,却被国际舆论等完美忽视了。究其原因,这一方面与西方媒体掌握国际社会主流话语权有关,另一方面则是“疆独”势力与反华学者故意引导国际社会仅关注新疆所谓“人权问题”的结果。当目标受众一开始接受了与新疆的负面信息时,再接触相关的正面信息,则可能会使受众对正面信息产生怀疑。这正是“疆独”势力与反华学者故意歪曲新疆事实的用意所在。由此,美国通过情感聚焦的方式对新疆进行人权污名化,不仅能获取国际关注,还能诱导国际社会降低对我国治疆成就的了解,反向为污名化论证奠定基础。

(二)认知连接

框架具有认知连接的作用。通常来看,人们对外界事务的感知,在空间和时间上都是处于离散状态的。在现实生活中人们需要将片段的感知连接起来,才能对外部世界形成一个相对完整、系统的认知。当然,连接的方式不同,人们对外部世界的感知和认识就会不同,因而外界呈现在人们头脑中的“意义”也就有所不同。因此,选取哪种框架在很大程度上决定着人们如何看待外部世界。克兰曼德斯在《动员与参与:资源动员理论的社会心理学拓展》一文中概括了社会运动中框架建构的三个任务:一是问题的识别与归因,即界定社会运动需要解决的问题是什么、这些问题是怎样造成的;二是炮制一个解决方案,即需要有一个大致的蓝图,以引导方向和目标;三是说服人们采取实际行动,也就是参与社会运动。克兰曼德斯将前两步称为共识动员,指的是促使他者接受并支持其观点的过程,意在凝集共识、获得外界的关注、接受和支持。

在获得国际社会对新疆的关注之后,如何进一步加强“新疆”与“人权问题”之间的连接,是美国对新疆进行人权污名化的中间环节。反华学者的持续发声、西方反华组织组织的所谓“听证”“疆独”势力的鼓动等,是美国对新疆人权污名化进程中强化认知连接的主要表现。

其一,西方反华学者持续不断在国际社会发表污蔑新疆“人权问题”的言论。自2017年以来,德国籍反华学者郑国恩持续不断发布有关“抹黑”中国新疆的所谓“研究报告”和“论文”。这种对新疆人权污名化的持续发声,其意在强化国际社会对新疆的负面认知。2021年,郑国恩再次在《中亚调查》上刊登了所谓人口研究论文,并宣称“新疆少数民族人口未来20年可能将减少450万”。这种危言耸听的言论,目的就是继续强化此前提出的“谎言”。

其二,西方反华组织持续不断组织所谓的“听证”。“维吾尔特别法庭”以私人担保有限公司的形式在英国成立,是几个分裂分子和西方反华势力相互勾结的产物。尽管被冠以“法庭”的名号,但本质上与“法律”没有任何关系,只是盗用了“法庭”的名称。所谓“维吾尔特别法庭”仅是国外反华势力与“疆独”势力的“自娱自乐”,其目的在于强化国际社会的认知,同时继续抹黑中国新疆。

其三,“疆独”势力不断附和美国对新疆的人权污名化,并尝试以“受害者”的名义获取国际社会的“同情”。“疆独”势力不断在国际上组织示威、游行等活动,不仅意在获取国际社会对新疆问题的关注,还包括塑造“突厥”群体在中国新疆的“受压迫者”形象,以换取更大范围的国际支持。“疆独”势力等的公开“卖惨”,不仅是为了获得关注,更为重要的是强化国际社会对新疆所谓“人权问题”的认知。

(三)行为转变

框架具有“转变”(transformation)的功能。框架不仅与情感、认知等关系密切,还可能改变人们的行为。框架可以转移人们的注意力,从原来关注甲事物转向关注乙事物,也可以改变特定事物对人的意义,比如使人们认为原先与自己有关系的事物变得与自己没有关系,有价值的东西变得没有价值等。框架还可以改变人们将零散的经验和感觉组织起来的方式,使这些经验和感觉呈现出另一种整体意义。从社会运动理论的角度看,构建框架的最终目的是让人们参与其中。因而,框架的目的不仅在于改变人们的情感与认知,更为重要的是推动人们行为的转变。本福特(Benford)就指出,为了说服人们采取实际行动,社会运动往往从四个方面进一步阐述:一是问题的严重性(severity);二是采取行动的紧迫性(urgency);三是采取行动的有效性(efficacy),即让人相信只要按照运动的要求采取行动,就一定能够达到目的;四是行动在道德上的适当性(propriety),即鼓吹采取运动所要求的行动是每个人的道德义务。

在美国对新疆的人权污名化进程中,行为转变是其最终的目的,也是最能给我国带来危害的阶段。其一,“疆独”势力等借此制造紧张氛围,以表达维吾尔人所谓的“危险状态”。早在2006年,在中东网站上就出现了一段长达一小时的视频《东突厥斯坦圣战》(Jihad in Eastern Turkestan),意在强调维吾尔人的作战能力,鼓动维吾尔人积极参与“东突厥斯坦”的全球“圣战”。近些年,“世维会”“东伊运”等“东突”势力不断在网上发布鼓动“圣战”的信息、视频等,试图构建一种紧张的氛围,以此论证其“圣战”的紧迫性与有效性,并将自己伪装成“突厥人”的“合法”代表。“东突”势力还通过国际人权组织等指责新疆的人权状况,以此来说明新疆状况的严重性及其“圣战”活动的紧迫性。

其二,美国正在塑造一种维吾尔人面临“紧迫性”的氛围。在美国撤军阿富汗之后,“世维会”等“疆独”组织代表不断表达“维吾尔人命运堪忧”等论调。发表这种所谓维吾尔人命运的担忧的危言耸听的言论,是为了制造一种紧张氛围,以此向中国政府施压。此外,在“9·11”事件20周年之际,美国部分反华媒体肆意评价中国的反恐政策,目的是诋毁我国在新疆的反恐政策。这些言论表明,一些反华势力在国际社会上刻意制造紧张氛围,以此为后续行动提供基础。

其三,美国逐渐将新疆所谓的“人权问题”扩展至经贸领域,以此论证打压中国的有效性。自拜登政府上台以来,美积极拉拢西方盟友,不断推动“新疆问题”的国际化进程,试图逐步将“人权”向经贸领域拓展。为了说服国际社会的其他国家,美国总统、国务卿、驻外使团等相互配合,在众多场合渲染新疆问题。受到美国的影响,欧盟外交与安全政策高级代表博雷利在中欧高级战略对话中也指出,人权问题是中欧关系的关键议题之一。此外,美国还积极推动经贸领域的对华制裁,并试图以人权问题论证制裁的有效性。种种迹象表明,美国在推动对新疆的人权污名化过程中,不仅意在通过敏感词汇等挑拨国际社会的情感,还致力于将人权问题与经贸问题相互捆绑,以全面迟滞中国的发展。

其四,美国对新疆的人权污名化正在向其他领域逐步拓展,以增强其污名化的适当性。美国对新疆进行人权污名化的最大危害,在于将“侵犯人权”的帽子戴在各国对华交往活动之上。将新疆所谓的“人权问题”泛化成对华政策问题,以适应美国对华战略压制,这是美国实施污名化的最终目标。比如,在美国2021年12月6日明确因新疆所谓“人权问题”宣布外交抵制北京冬奥会后,加拿大、英国、澳大利亚等相继做出外交抵制的决定。由此来看,美国利用对新疆的人权污名化,事实上将所谓“人权议题”拓展至了国际关系的各个领域,以全面实施对华竞争战略。

上面阐述了美国对新疆人权污名化的塑造逻辑。其逻辑可以简洁地归纳为图2所示。

图2 美国对新疆人权污名化的塑造逻辑

四、案例分析:对所谓“种族灭绝”话语的剖析

2021年1月20日,美国总统特朗普任期内的最后一天,时任国务卿蓬佩奥对所谓涉疆人权问题进行了定性,以“种族灭绝”等话语来描述新疆发生的事情。拜登政府上台后,沿用了这一话语,依然以所谓“人权问题”向中国施压。2021年12月16日,美国参议院一致通过了所谓《防止强迫维吾尔人劳动法》,并送往白宫。在拜登签署之后,该法案正式付诸实施。此法案的目的是禁止任何涉及强迫劳动的中国新疆地区产品进入美国市场,也是美国以所谓“人权问题”对中国采取的持续性经济行动。将所谓“践踏人权”的帽子扣在中国政府头上,无疑对中国的国际形象和国家利益造成了危害,污蔑中国政府在新疆搞所谓“种族灭绝”便是其中的一顶帽子。

(一)“种族灭绝”的来源与界定

1948年12月10日,联合国大会通过了著名的《世界人权宣言》,而早一天通过的《防止及惩治种族灭绝罪公约》却鲜为人知。1948年12月9日,在巴黎召开的第三届联合国大会第179次全体会议,审议通过了《防止及惩治种族灭绝罪公约》。自此,种族灭绝罪被正式确立为一项国际罪行,并规定“缔约国确认种族灭绝罪行为,不论发生于平时或战时,均系国际法上的一种罪行,承允防止并惩治之”。直到美国把所谓“种族灭绝”的帽子扣到中国政府头上,才引发了国际社会对“种族灭绝”的再次关注。那么,“种族灭绝”罪的来源为何?又是如何界定的呢?

从第一次世界大战中的亚美尼亚大屠杀,到第二次世界大战德国纳粹对犹太人的“最后解决”,历史上出现过多次对某群体的大规模杀害行为,但却很少能有正确的形容与表述。对此,1941年8月丘吉尔针对第二次世界大战中德国的罪行总结道,这是“一个没有名字的罪行”。波兰法学家拉斐尔·拉姆金在1944年出版的《轴心国在欧占区的统治》一书中列数了德国纳粹犯下的种种罪行,并首次提出了“种族灭绝”(genocide)的概念。该词由古希腊语“genos”(意为种族、民族或部落)与拉丁语“cide”(意为杀戮)组合而成。拉姆金将其解释为“摧毁一个民族或种族群体的行为”。1945年10月,根据《欧洲国际军事法庭宪章》第14条规定,首席检察官向法庭提交了对德国纳粹首要战犯的起诉书,认为纳粹“进行了经过商议的系统‘种族灭绝’行为,即以摧毁某个特定种族、民族或宗教为目的,消灭被占领居民中的民族、族群的行为”。这是“种族灭绝”第一次出现在国际文件之中。在对纳粹的起诉中,英国检察官哈特利·肖克罗斯爵士(Sir Hartley Shawcross)认为,“纳粹使用了多种生化装置以达到‘种族灭绝’的目的,他们在占领国通过切除男性生殖器、强制绝育、流产、禁止婚姻,以及分离妻子丈夫或男性女性的方式,来降低人口出生率。”尽管德国纳粹最终并未被以“种族灭绝罪”定罪,但这并不能否认其行为推动了人们对大屠杀行为的反思。换言之,“种族灭绝”的提出是人类对德国纳粹肆意大屠杀行为的一种反思。

根据《联合国防止及惩治种族灭绝罪公约》第2条的规定,种族灭绝系蓄意全部或局部消灭某一民族、族裔、种族或宗教团体,犯有下列行为之一:①杀害该团体的成员;②致使该团体的成员在身体上或精神上遭受严重伤害;③故意使该团体处于某种生活状况下,以毁灭其全部或局部的生命;④强制施行办法,意图防止该团体内的生育;⑤强迫转移该团体的儿童至另一团体。从该界定看,最初“种族灭绝”概念来源于全人类对大规模屠杀行为的反思。这一行为显然与新疆毫无关系。然而,该定义中包含的“强制绝育”“强迫劳动”“代际隔离”等内容,被美国等反华势力所借用,并试图以此作为污蔑、抹黑中国政府的依据。由此观之,将“种族灭绝”与新疆进行强行捆绑,可见其用心之险恶。

(二)美国的大屠杀记忆及其异化

除情感与观念外,记忆也是影响相关群体界定身份与利益的重要因素之一,并能为社会政治运动等提供意义架构和动员的工具。在全球化和民主化的时代,集体记忆以话语政治的形式广泛渗入了软权力的争夺之中,对集体记忆的利用甚至滥用,已经成为国际社会中存在的一种现象。

集体记忆是一种认知和情感的过程,代表着群体对过去活动、感受、经验的印象累积,旨在表达群体永恒的、本质的东西,并能为群体成员界定身份提供参考。震撼性、创伤性事件形成的记忆,更容易导致相关个体或群体对类似情景的高度敏感,从而产生在政治决策中发挥重要作用的敏感性行为群体。大屠杀记忆进入美国公众视野,始于1950年代的《安妮日记》。此后,汉娜·阿伦特所著的《艾希曼在耶路撒冷:关于“平庸的恶”的报告》在美国出版,引发了美国国内关于大屠杀原因和性质的大辩论。大屠杀记忆在美国民众心中影响巨大,因为通过“忆恶”可以“思善”,通过表明我们的身份不是什么、反对什么,可以更好地表达我们支持什么。华盛顿的“美国大屠杀纪念馆”最鲜明地体现了美国人借助大屠杀记忆来表达美国认同的特性,因为该纪念馆就位于美国华盛顿国家广场。这不仅是对大屠杀历史的一种“圣化”,更是对美国民主和平等思想的一种“圣化”。比如,美国总统曾在纪念活动中表示:通过纪念大屠杀,“我们(由此)明白,一个民主政府必须承担基本的服务,人权必须在法律的框架中获得保护……我们还(由此)增强了我们对不可剥夺的个体权利的信念”。

因此,大屠杀记忆已经不仅是人类过去痛苦经历的一种历史,而且是重新在现实世界成为一种新的观念的映射。特别是,在美国霸权的观念里,美国是全世界的“守护者”“保护者”“解放者”。因而,大屠杀记忆事实上已经异化为美国的一种政治信条。即,美国借此揭示旧世界与新世界的差别,并彰显美国的生活方式,最终实现自我颂扬的目的。然而,美国对待大屠杀记忆时,表现出了一种明显的双重标准:美国一方面反对和严厉打击否定大屠杀的反犹主义,另一方面却一直在否定、甚至颂扬对本土印第安人的种族灭绝,将其视为扫除落后文明的行为。这种政治化或异化的大屠杀记忆,实质上是一种种族(白人)优越论的表达。这种对特定大屠杀事件的“封圣”,从根本上是对“特选子民”意识的一种表达。对大屠杀记忆的重塑,不仅影响了美国关于中东政策的考量,更是渗入了冷战期间“民主-集权”二元对立的意识形态建构之中,也成为推动20世纪末美国积极推行人权外交,特别是对反“种族灭绝”的动因。

(三)“种族灭绝”话语的险恶用心

近些年,美国在官方发言、媒体传播、学术会议等中频繁以所谓“种族灭绝”话语对我国新疆进行定性,不仅严重损害了我国的国际形象,而且逐渐蔓延至经贸领域的打压,其中包藏的险恶用心十分明显。

其一,试图以所谓“种族灭绝”对我国进行道德定性。作为人类社会的重大灾难,德国纳粹对犹太人的种族大屠杀是人类历史上的痛苦记忆。而作为一种公共话语,人类社会对大屠杀的集体记忆是十分敏感的。因而,西方反华学者及智库以所谓“种族灭绝”等对新疆进行描述,不仅抹黑了我国的治疆成效,而且是一种强行的道德定性。美国尝试将道德问题渗透进国际竞争,以此来引发国际社会的关注,其最终目的是遏制、打压中国的发展。换言之,西方所谓“专家”把新疆所谓人权问题与这些事件并列,甚至直接以“种族灭绝”来描述新疆,是一种概念偷换。利用这种偷换的概念,试图对中国特色社会主义的治理成就进行抹黑,甚至道德定性,以此来延滞我国的发展,这是其险恶用心的第一层体现。

其二,试图以所谓“种族灭绝”撩拨国际社会的情感与记忆。关于劫难、罪恶和历史罪责的记忆,必然导致道义资本在不同群体间的重新分配,继而影响他们各自的社会政治地位。历史上的大屠杀记忆给国际社会带来了新的群体认同效应,犹太人以“受害者”的角色与美国基督徒以“解放者”的角色形成了新的道义资源分配。在这种代表与被代表的发展中,大屠杀本身被塑造成了衡量善恶的强有力标准和象征,甚至发展成为一种可利用的“战略性武器”。比如,在美以特殊关系中,以色列的支持者就是通过不断强调大屠杀记忆,对我们/他们、善/恶等进行重构,以换取同情、愧疚与支持,并以此赢得美国对以色列的强力支持。在这样的特殊背景下,“种族灭绝”被塑造成了一个敏感、脆弱的情感性记忆。一旦触拨到这种敏感、脆弱的神经,国际社会的应激反应就会出现。美国极力对新疆进行人权污名化,以所谓“种族灭绝”等进行话语粉饰,借此撩拨国际社会的情感,其目的就在于将“种族灭绝”的帽子扣到中国政府头上,以此破坏我国的国际形象。这是其险恶用心的第二层含义。

其三,试图以所谓“种族灭绝”等人权话语为“合理”干预我国内政找寻借口。2008年金融危机之后,中美发展对比出现了明显的差异。中国经济的持续高速发展引发了美国对霸权护持的决心,无论是奥巴马政府时期的“亚太再平衡”战略还是特朗普政府时期的“印太战略”,美国对亚太地区、特别是中国的关注不断上升。与此同时,在“一带一路”倡议不断取得新的成效,更多国家不断加入之后,美国政府更加认为中美之间的战略竞争已经到了不可调和的新阶段,因而采取打压、遏制中国的政策才可能在双方的战略竞争中取得“先手”。因此,对于“疆独”势力、反华学者等杜撰的涉疆人权谎言,美国政府加以接受并利用,其目的是以“新疆”为突破口,限制、打压中国的发展,并以此为“合理”借口限制我国的和平崛起。这是其险恶用心的第三层含义。

其四,试图将所谓“种族灭绝”与经贸关系等捆绑,全面围堵中国经济的繁荣与崛起。目前,西方对新疆的人权指责已经逐步扩展至经贸领域,特别是西方一些人呼吁全面禁止进口与新疆强制劳动相关的产品。这突出体现在棉花、纺织等领域。尽管美国已经采取了部分措施,对来自中国新疆的产品等进行贸易限制,但美国学者也承认,全面落实这一制裁政策并不现实。一方面,涉疆强制劳动的产品包含直接或间接等多种形式,如何界定其是否与新疆强制劳动相关,难以完全明晰,因而难以实际操作和落实;另一方面,除美国外,中国新疆的产品还有多个出口渠道,美国难以要求其他国家与其完全步调一致,因而难以在经贸领域完全围堵中国。但是,这并不意味着有关政策完全无效。2021年12月16日,美国财政部宣布把大疆等8家中国科技公司认定为中国军工综合体。美国给出的理由是,这8家实体积极支持以生物识别技术,监视和追踪中国少数民族和宗教少数群体,特别是新疆维吾尔族人。换言之,全面围堵中国经济并不现实,但借助所谓新疆的“人权问题”等对中国经济实施打压,不仅可以拉拢美国的传统盟友,还能扰乱中国经济发展的节奏与速度。由此可见,大肆污名化中国新疆,其目的并不在于所谓的“人权”,而是美国国家利益所驱动的结果。这种借“人权话语”对其他国家进行经济围堵的行为,其险恶之用心可见一斑。

五、结语

综上所述,以美国为首的西方国家对新疆的诋毁,本质上是一种偷换概念、转换议题性质的对华战略手法,是以“人权议题”捆绑政治、经济政策的典型做法。换言之,美国抓住中国政府在新疆反恐、反分裂问题上的积极举措,利用部分“疆独”分子和反华学者等编织的谎言,巧妙地置换了新疆问题的性质与实质,其目的是实现对中国的遏制、打压与限制。对此,我国应保持清醒的战略思维,一方面,要认清美国对新疆的人权污名化仅是其对华敌对政策的一部分;另一方面,在积极发展经济的同时,我国政府也要积极发声、主动构建中国的国际话语体系,打破美西方的人权话语垄断,特别是要加强塑造转换议题性质的国际能力。唯有如此,才能在纷繁复杂的国际话语中不怕、不惧被美国政府及反华分子等抹黑。

(靳晓哲,兰州大学政治与国际关系学院、兰州大学中亚研究所讲师。)

Abstract:The US Stigmatization of the human rights situation in Xinjiang in recent years is highlighted in terms of the so-called genocide,forced sterilization,and forced labor.The expression of Xinjiang-related human rights discourse is essentially a kind of human rights stigmatization of Xinjiang as the result of multi-dimensional interaction among“Xinjiang independence”forces,anti-China scholars/think tanks,and the US government.The differentiated labeling of ethnic relations of the“Xinjiang independence”forces,the distortion of the Xinjiang-related situation of the anti-China scholars/think tanks,and the US government’s stereotyped cognition and deliberate suppression of China jointly promoted the stigmatization of human rights in Xinjiang.Judging from its shaping logic,the US Stigmatization of Human Rights in Xinjiang is a national discourse that has long existed in all walks of life in the US society.Its internal logic is to use emotional focus to attract international attention,rely on the cognitive connection to strengthen fiction and lies,ultimately promote behavior change,and mobilize allies to impose sanctions on China.In this regard,China should keep clear strategic thinking and realize that the stigmatization of Xinjiang is part of the strategic competition of the US against China.It should also actively speak out in the international community and take the initiative to participate in the construction of a new international discourse system so as to break the monopoly of human rights discourse by the US and the West.

Keywords:Human Rights in Xinjiang;the US;Shaping Logic;Genocide

(责任编辑 叶传星)

京公网安备 11010102003980号

京公网安备 11010102003980号