内容提要:自成立以来,联合国老龄问题不限成员名额工作组就肩负着为《老年人权利公约》探寻“可能性”乃至打好“地基”的历史使命。然而,即使制定关涉老年人权利保障的公约已经得到民间社会的普遍拥护和许多国家的支持,其诞生依然面临着多方面的难题。中国应当在坚持“人权”与“发展”相结合的基础上,顺应相关领域的新变化进行对策调整,通过扎实的成功案例、凝练的权利表达和区域性缔约实践,更深层次地参与到老年人权利国际保护机制的变革之中,提升我国在未来国际人权治理中的话语权,为世界老年人权利保障事业作出更大贡献。

关键词:老年人权利 《老年人权利公约》 联合国人权机制 国际人权法

人口老龄化已经成为21世纪世界各国最显著的人口发展特征。如联合国前秘书长科菲·安南在1998年国际老年人日的献词中形容道:“我们正在经历一场静悄悄的革命,它大大超出人口学的范围,给经济、社会、文化、心理和精神均带来重大影响。”然而,各个领域的社会政策依然是以“年轻人”为出发点,隐含着针对老年人的刻板偏见以及根深蒂固、无影无形的年龄歧视,老年人的权利需求难以得到有效回应而遭遇系统性的权利困境。延续至今的新冠疫情无疑是老年人权利困境的残酷例证:80岁以上人口因感染疾病而死亡的几率是平均年龄人口的5倍以上,他们还普遍面临着被拒绝医疗、暴力虐待、贫困、福利受损以及耻辱与歧视等创伤。

早在20世纪50年代,老年人权利保障问题就已经被部分有识之士提上联合国议事日程。20世纪80年代以来,《维也纳行动计划》《马德里政治宣言以及行动计划》《联合国老年人原则》等老龄问题专门国际文件均明确要消除年龄歧视,保障老年人不折不扣地享有全部人权。然而,由于各核心人权公约均未明确提及“年龄”和“老年人”,而直接提及老年人权利的文书又都是“不具约束力”的“软法”规范,现有联合国人权机制在推进老年人权利保障方面显得软弱无力。正如联合国人权事务高级专员在2012年向经济及社会理事会提交的专项报告所指出的那样:“国内和国际上保护老年人人权的现有安排不足。需要毫不拖延地采取专门措施,加强针对老年人的国际保护机制。”在这种背景下,制定保障老年人权利的专门性人权文书——《老年人权利公约》已经成为国内外学者的普遍共识。柳华文在梳理归纳了制定《老年人权利公约》的机遇和挑战后指出,起草和制定《老年人权利公约》对于切实推动老年人的人权保障具有重要意义,并建议中国采取行动以积极参与到公约制定进程。黄振威将制定专门权利公约作为改善老年人权利国际法保护的重要对策予以强调。何燕华认为,构建具有明确标准的综合性的《老年人权利公约》有助于更加准确地界定老年人所享有的各项人权的具体内容,强化老年人权利保护机制并促使社会大众树立正确的老龄观念。

事实上,联合国很早就意识到现有老年人权利保护机制的弊端,并为改进相关机制做出了不懈的努力。值得关注的进展在于,联合国大会于2010年决议设立老龄问题不限成员名额工作组(United Nations Open-ended Working Group on Ageing,以下简称“工作组”),广泛邀请各国政府、人权机构、非政府组织,分享老年人权利保障的最新政策举措和实践动向,在此基础上探讨订立关于老年人的国际人权文书的可能性。如今,工作组会议已经成为主权国家、联合国机构以及非政府组织就制定“新公约”进行磋商和辩论的最主要的平台。在这种背景下,本文将以工作组的历次会议为线索,回顾工作组为推进《老年人权利公约》缔约进程所做的努力,分析各方势力对于制定新公约的不同态度和理由,并就中国更加积极地参与缔约进程提出相关建议。

一、联合国老年人权利机制的变革:关于制定《老年人权利公约》的协商

(一)联合国人权机制中的老年人权利

早在20世纪50年代联合国人权机制创制初期,就有人提出为老年人权利提供特别保护的倡议。1948年,阿根廷在第三届联合国大会上提交了《老年人权利宣言决议草案》(DECLARATION OF OLD AGE RIGBTS:Draft Resolution)。该草案提及:“老年人权利(old age rights)与其他普遍社会保障措施具有同样的起源和目的,对于改善个人在劳动体力耗尽、陷入贫困和遭忽视境地时的生活条件和福利至关重要。”该草案呼吁各国在采取行动保障人们普遍的固有权利的同时,对老年人的境遇和需求给予特别关注,并初步提炼出居住权、工作权、支助权等老年人权利的概念与内涵。虽然该草案并未得到多数国家的关注,但亦可说是国际社会关于老年人权利保护的先声。

随着“银发浪潮”席卷世界,老年人所面临的系统性权利困境引起社会大众的普遍关注。1982年第一届世界老龄大会通过的《维也纳老龄问题国际行动计划》(以下简称《维也纳行动计划》)作为联合国首个针对人口老龄化问题的国际性文件,虽然重点关注人口老龄化带来的社会发展难题,但亦重申《世界人权宣言》所载的各项基本权利应充分地、不折不扣地适用于老年人,明确宣布“老年人的健康、安全和福利”是老龄问题世界大会最重要的目标。就具体内容而言,《维也纳行动计划》围绕营养保健、消费市场、家庭生活、住房权利、社会福利、就业以及教育等关系老年人福祉的关键领域提供多层次的“行动”(Action)建议,成为后续“国际、区域和国家战略和方案不可分割的组成部分”第一届老龄问题世界大会:《1982年老龄问题维也纳国际行动计划》,UN.DOC.A/CONF.113/31。。而在发布《维也纳行动计划》10年之后,联合国大会又于1991年第46/91号决议通过《联合国老年人原则》,条分缕析地阐述了“独立、参与、照顾、自我实现和尊严”等应对人口老龄化挑战和解决老年人相关社会问题时的五项关键原则,并倡导世界各国尽可能将这五项原则纳入本国的政策与法律体系。

2002年第二届世界老龄大会回顾和反思了1982年以来世界各国就应对老龄化所采取的行动及其成效,并针对社会发展的新形势发布了《马德里政治宣言与老龄问题国际行动计划》(以下简称《马德里行动计划》)。作为“21世纪解决老龄问题的大胆新议程”,《马德里行动计划》对过去的行动方案进行了全方位的调整。首先,《马德里行动计划》对发展中国家的人口老龄化情势给予特别关注,改变了人口老龄化问题等于发达国家问题的传统观念,为发展中国家提前预备人口老龄化提供了专门建议。《马德里行动计划》指出,发展中国家人口基数大、老龄化速度快,据估算未来世界范围内将有四分之三的老人生活在发展中国家。不公平的国际政治经济秩序使得发展中国家的发展难题和人口老龄化挑战结合起来,将给发展中国家的老年人权利保障带来更为严峻的挑战。各发展中国家应当提前采取措施,为老龄化时代的诸多挑战做好准备,同时倡导国际社会对发展中国家的人口老龄化应对提供支持与帮助。其次,《马德里行动计划》也实现了从关注老年人福祉的“人道主义”视角到保障老年人权利的“权利视角”转向。《马德里行动计划》明确提及其目标在于“确保全世界所有人都能够人保障、有尊严地步入老年,并作为享有充分权利的公民参与其社会”。平等、尊严与参与成为《马德里行动计划》的重大亮点。就方法而言,《马德里行动计划》倡导“将老年人纳入决策过程”的参与性方法,标志着政策视野中的老年人从福利客体向权利主体的转变。就权利内容而言,《马德里行动计划》从“发展”、“健康”和“实现环境”三个优先方向着手,更为具体地阐释了老年人应当享有的各项具体权利的目标和前进方向,全面覆盖了就业与收入、健康与营养、住房条件与环境、社会服务、非歧视与不受暴力侵害乃至危机环境中的老年人权利等核心议题。《马德里老龄问题国际行动计划》已经成为21世纪联合国老年人权利保障工作的基础,为各国制定相关法律政策以及各个层次的国际合作提供了全面系统的政策框架。

正如两次世界老龄大会所重申的那样,《世界人权宣言》等人权公约所规定的权利当然平等地适用于老年人群体。《保护所有移徙工人及其家庭成员权利国际公约》以及《残疾人权利国际公约》明确提及禁止基于“年龄”的歧视或多重歧视。《公民权利及政治权利国际公约》《经济社会文化权利国际公约》虽未明确提及老年人问题,但相关人权条约机构发布的一般性意见通过对公约相关条款进行解读,为老年人权利保障提供了一般性指导。比如,1995年经济、社会和文化权利委员的第6号一般性意见强调《经济社会文化权利国际公约》各缔约国有义务采取措施保障老年人充分享有公约所规定的各项权利,并就政策制定和国际合作等问题提出建议。第14号一般性意见特别提及推动老年人实现“可达到的最高标准健康权”时所要关注的重点问题。在关于工作权利的第18号一般性意见、关于不歧视的第20号意见中,委员会明确提及“需要采取措施防止以年龄为理由在就业和职业方面实行歧视”。

然而,无论是关于老龄问题的专门性文件,还是条约机构发布的一般性意见,都属于没有约束力的“软法”规范。这些软法规范为各个国家、国际组织乃至民间社会合力推进老年人权利保障事业提供了理念和方法的指引,但并未针对任何主体设定具有法律约束力的义务或责任。同时,这些文件虽然尝试阐明老年人所享有的权利的内容,但未能提供系统而明确的指标体系和评估方案,更没有建立可靠的评价和监督机制,难以支撑起老年人权利的国际保护实践。由于态度各异、步调不同,国际老年人权利事业虽然历经几十年的发展,但成果依然相当有限。为了扭转这一态势,区域层面的构建“硬法”规范体系的努力开始出现。在欧洲,1997年《阿姆斯特丹条约》(Treaty of Amsterdam)第13条明确授权欧盟机构“采取适当行动”以打击包括“年龄”在内的各种歧视,2000年《欧洲联盟基本权利宪章》第25条明确规定“欧盟承认并尊重老年人过有尊严和独立的生活以及参与社会和文化生活的权利”。以此为指导,欧盟各国纷纷推进劳动与就业领域的制度变革,以识别并尽可能消除就业领域的年龄歧视现象。2007年,美洲国家组织发布《巴西利亚宣言》明确宣布开始就制定美洲区域的老年人权利公约进行磋商。2009年,参与起草《美洲保护老年人人权公约》的专家们在德国举行会议,旨在“就有关老年人权利的问题向联合国大会提供独立专家意见”。专家们最后提议联合国大会采取两个方面的措施强化老年人权利的国际保护:(1)设立老年人权利问题特别报告员;(2)为制定一部综合性的老年人权利公约提供支持。

(二)为“公约”而生:联合国老龄问题不限成员名额工作组

2010年,联合国大会第65/182号决议决定设立“老龄问题不限成员名额工作组”,同时阐明了工作组的最初使命,即“审议现有的老年人人权国际框架,找出可能的差距,确定如何最好地解决这些差距,包括酌情审议制定其他文书和措施的可能性,以期加强保护老年人的人权”。工作组的最初任务在于梳理关于老年人权利保障的国际、区域和国内法律规范,寻找法律机制及其实施效果和《马德里行动计划》等文书中所承诺的目标之间的“差距”,并寻找解决方案。

在工作组前三次会议成果的基础上,联合国大会于2012年通过第67/139号决议,明确宣布就“订立一项全面综合的国际法律文书以促进和保护老年人权利与尊严”,授权工作组“本着在社会发展、人权和不歧视以及性别平等和增强妇女权能等领域工作中采用的整体办法”,审议关于订立一项旨在促进和保护老年人权利和尊严的国际法律文书的提议,以及探索“旨在促进和保护老年人权利与尊严的国际法律文书内应当包含、现有各种机制目前未充分触及因而需要进一步确立国际保护的主要内容”。订立“全面综合的国际法律文书”的表达反映了联合国大会的意图——这部新的国际法律文书将成为联合国核心人权公约的组成部分,将是与残疾人、儿童、妇女等特定群体权利公约具有同等地位的《老年人权利公约》。关于工作组使命的表达也从探寻“可能性”转化为探索新的文书所应该包含的“主要内容”或“可能内容”。这标志着工作组使命不仅包括“讨论是否要订立国际性法律文书”,还包括实质性的起草活动。

可见,工作组自诞生起就肩负着为《老年人权利公约》的诞生奠定共识基础甚至起草公约文本的使命。从实际运作过程来看,老龄问题不限成员名额工作组与独立专家、人权理事会以及其他人权机构密切合作,致力于探寻通过制定或修改现有法律文书来完善老年人权利国际保护机制的方法;为主权国家、国家人权机构以及民间社会提供了就新法律文书有关事项开展协商与沟通的平台,其会议进程也事实上反映了缔约进展与主要方向。

二、在曲折中前进的《老年人权利公约》制定协商

作为大会的附属机构,工作组历次会议进程与联合国大会决议之间互相影响、相辅相成。一方面,大会决议授权是工作组所有工作的依据,历次工作组会议议程都必须围绕大会决议案展开。从2010年决议的审议“可能性”到2012年决议的探索“国际法律文书应当包含的主要内容”,再到2015年决议中“酌情提出最佳做法、经验教训以及未来多边法律文书的可能内容”的变化,反映了工作组具体任务和工作方针的转变。另一方面,工作组会议所取得的成果对联合国大会相关决议有着切实的影响。各主权国家、相关非政府组织和联合国独立专家以工作组会议为平台,交流态度和观点,为联合国大会相关议题的进展提供支持与反馈。虽然工作组的十一次会议有着不同的主题和议程,但可以联合国大会的重要决议为线索划分为两个阶段:从2011年到2015年的前六次会议主要探讨制定老年人权利领域的综合性国际法律文书——《老年人权利公约》的“可能性”与“必要性”;2016年以后的历次会议则在回避关于制定公约与否的无休止辩论的同时,迂回探讨法律机制变革的规范性内容,以推动老年人权利保障取得实质性的进展。

(一)犹豫不决:关于新公约的矛盾态度

构建新的国际人权公约及相关机制必须仰仗主权国家的广泛认同与支持,故而工作组会议必须首先讨论“公约何以必要”的问题。该问题包含两个方面:首先,新公约的支持者们必须证明“规范差距”的存在,即现有的国际人权文书无法为老年人权利保障提供充分规范依据;其次,支持者们必须证明新的《老年人权利公约》能够切实有效地促进老年人权利的法律保障。

正如前文提及的那样,工作组的前三次会议致力于回答第一个问题。参会者们回顾了两次世界老龄大会以来世界各地为保障老年人权利所做的努力,并审视了当时的国际人权法框架。经过两年的讨论,与会代表顺利达成了共识:老年人权利保障的现实与世界各国在两次老龄问题大会上许下的承诺之间存在巨大差距。无论是年龄歧视、老年虐待、医疗保健、独立生活还是司法救济,每个方面的老年人权利保障状况都不容乐观。梳理结果显示:“老年人的人权易受到侵害,有必要制定特殊措施确保他们能够行使权利。”“缺少统一的评判标准、监测机制和数据收集系统,也没有可靠的实施和监督机制”。联合国人权高专办代表指出:“虽然存在现有机制和规定,但国际一级的保护制度看起来零碎分散,有些重要问题没有得到适当解决。”亦有代表指出:“具体提及老年人的文书和标准极少”,而且“缺乏针对老年人的适当监测机制和数据收集系统。”监测、实施和救济机制的缺失让“纸面上的权利”难以转化为“行动中的权利”。虽然人类在两次世界老龄大会上庄严承诺为老年人权利提供平等和充分的保障,但在后续行动中却未能履行他们的承诺。

然而,关于新公约的倡议并未得到所有与会者的欢迎。许多来自主权国家的代表虽然认同“规范差距”的存在,但认为利用现有人权机制来强化《马德里行动计划》等文书的实施,同样可以提供有效的补救。比如,人权理事会普遍定期审议(Universal Periodic Review)、《2030可持续发展议程》评估机制以及相关人权机制,同样可以督促各国落实涉及老年人享有全部人权的相关承诺。“另起炉灶”地制定新的人权公约和整套实施机制,似乎缺乏必要性。比如,美国代表在第三次会议上的发言就相当具有代表性:在审议是否支持一项新的公约时,我们敦促会员国考虑这项条约将包含哪些现有条约中没有的新保护措施,因为现有条约中阐明的权利适用于老年人和年轻人。此外,在最好的情况下,制定一项新的公约需要数年的谈判和生效。而且,正如我们所知,除非一个国家批准了某项公约,否则它在该条约下没有义务。因此,美国政府继续支持在新的《联合国老年人权利公约》之外,充分探索各种选择。我们继续支持采取行动,审查和评估成员国的老龄化状况,及时改善老年人的生活。”

这些言论可以说反映了大多数代表对于新公约的担忧与疑虑。首先,现有的国际人权机制似乎已经从某种交叉的角度为老年人权利提供了保护。虽然老年人在生活中面临各种人权困境,但更多地表现为“纸面上的权利”未能得到执行和落实,而非权利本身没有得到承认。现有的人权机制同样“适用于老年人和年轻人”,很难说老年人应当享有哪些未能被核心人权公约覆盖的权利。比如,《残疾人权利公约》为残障人士提供的保障同样适用于因年龄增长而感知能力下降、行动不便的老年人。这种观点很快遭到了残疾人权利委员会代表Amna Ali Al-Suwaidi女士的反驳。她在工作组第一次会议上指出,《残疾人权利公约》或许为老年人提供了一定保护,但是相关条款并不明确具体,而且针对的是“残疾”而非“年龄”,难以涵盖老年人因为“边缘化”和社会排斥而无法得到保障的所有权利。在此基础上,她呼吁制定一项老年人权利的专门公约。

相较于旗帜鲜明的反对,更多的代表以“需要进一步讨论和分析”的话术,表现出对于新公约的犹豫与迟疑。比如在第二次会议上,美国代表同意在完成《马德里行动计划》十年审查后再就“是否需要新的措施——如人权公约、特别报告员、独立专家或其他机制”进行讨论。但第三次会议的发言显示,2012年结束的十年审查结果未能让这些代表改变主意。而且2012年联合国大会关于制定新公约决议案的表决结果更从侧面揭示了各成员国的态度——这项旨在订立老年人权利的全面综合国际法律文书的决议(即第67/139号决议)共收到54张赞成票和5张反对票,而弃权票超过总票数的三分之二。虽然决议最终得以通过,但投票情况在某种程度上证明了各成员国对于新公约“共同立场的缺乏”和“游移不定的态度”。

虽然国际人权机制未能为老年人权利提供足够保护的事实已经借由第67/139号决议成为无可争议的共识,而构建“更为适当的国际保护框架”已经成为许多国家的庄严承诺;但显而易见的是,各个主权国家依然在犹豫应该以何种步调和方式来兑现他们许下的诺言。

(二)争论不休:陷入僵局的缔约进程

如果大多数代表在制定新公约的问题上含糊其辞,那么新公约的制定将很难取得实质性的进展。联合国大会决定将关键问题摆上台面,以直面争议的辩论来推动共识的形成。第六十七届联合国大会通过的第67/139号决议赋予了工作组以更为明确的使命:审议“关于订立一项旨在促进和保护老年人权利和尊严的国际法律文书的提议”,并就公约应当包含的主要内容向大会提供意见。

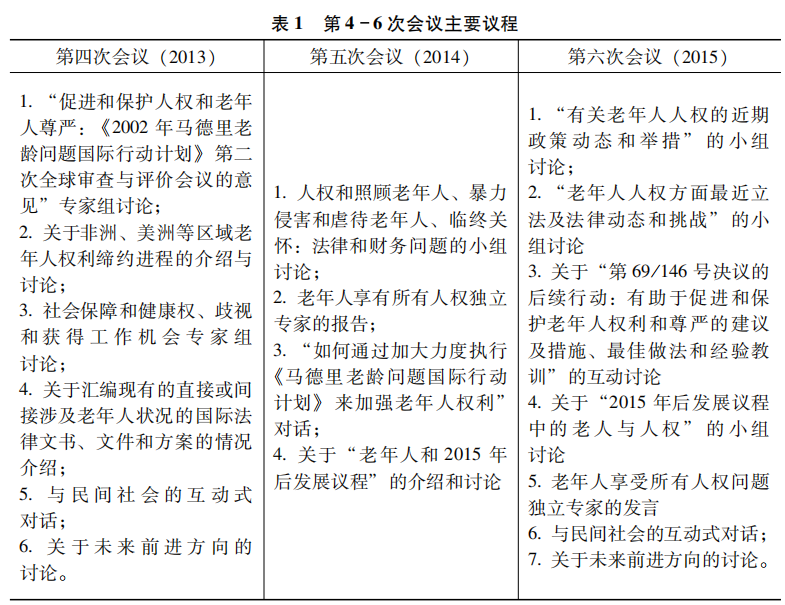

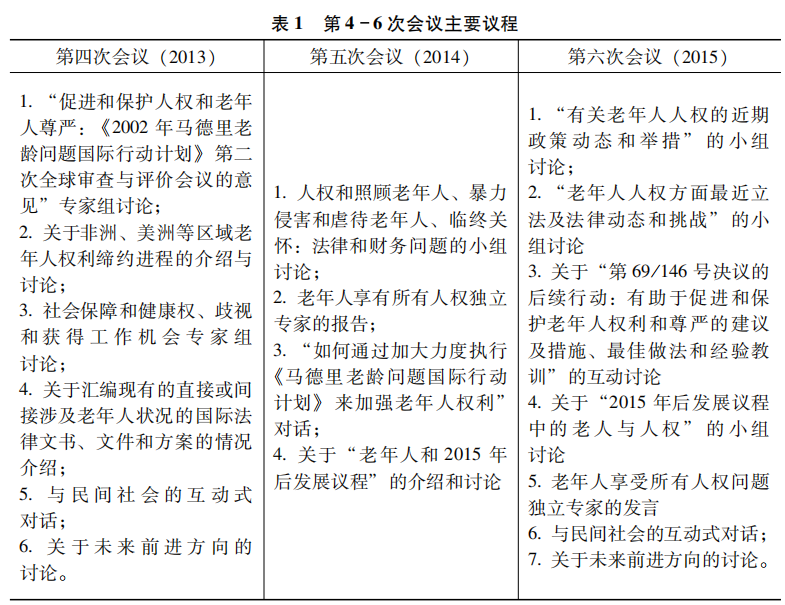

为此,工作组改变其工作方针,并对第四次和第五次会议的议程安排进行调整。相较于前三次会议,会议议程不仅内容更加丰富,覆盖范围更加广泛,而且开始涉及公约起草的事项。第四次会议增设了关于现有的直接或间接涉及老龄问题和老年人权利的国际法律文书、文件和方案汇编情况的专题讨论,并专门邀请有关代表介绍非洲、美洲等区域老年人权利公约缔约进程。现有规范和权利保障方案的汇编无疑是“订立新公约”重要的前期准备,而对已有成功经验的介绍也能够向与会国家展示新的国际法律文书在更好地解决老龄问题和保障老年人权利方面的潜力。同时,会议议程引导参会国家与非政府组织代表展开讨论,而在之后的会议中也开始不断吸收新的代表性非政府组织和民间倡导者加入讨论。从前三次会议表现来看,绝大多数非政府组织和民间倡导者都旗帜鲜明地支持和欢迎新公约的诞生。在这种背景下,日益增多的民间代表将成为重要的游说力量。从第五次会议开始,老年人享有所有人权独立专家开始积极参与工作组的讨论。毫无疑问,时任独立专家罗莎·科恩菲尔德-马特(Rosa Kornfeld-Matte)女士亦是新公约的支持者。此外,从第四次会议开始,工作组开始直接讨论具体权利的保障问题,邀请各与会代表分享相关议题下的经验、案例与实践举措,而第六次会议则开始系统性地从政策、法律和实践方案三个层面探讨交流有助于老年人权利保障的优秀经验。会议主席在第五次会议上重申了工作组的历史使命,并提议工作组在“继续查明执行的差距”和“新国际法律文书的要素”两个角度继续开展工作,他提及“越来越多”的代表团、民间社会组织和多个小组成员认为:“只能通过具体的、包括老年人权利的国际法律文书,才能实现更大保护的目标,进而确保老年人充分参与社会,消除陈规定型观念、歧视、漠视和虐待。”

联合国大会第67/139号决议和后续工作组会议推动着国际社会(确切地说是各主权国家)就是否要制定《老年人权利公约》表明态度。但其结果是,许多国家摆脱了“犹豫不决”的说辞,代之以公开的反对立场。长期以来最常被表达的反对意见是,老年人的权利可以通过更有效地执行现有的人权文书和相关机制来改善。反对者的论点在于,各核心人权公约及其实施机制同样适用于老年人,它们从不同角度覆盖了老年人的权利,为相关主体履行人权义务提供了具有约束力的规范依据和目前看来十分有效的监督机制。就老年人的特殊需求而言,《马德里行动计划》不仅阐明了老年人各项具体权利的内容和目标,更为不同国家如何实现权利提供了具体可操作性的指引。《马德里行动计划》已经和各项人权文书形成了一般保护与特殊保护相结合、“软法”规范与“硬法”规范相配套的老年人权利保障机制。为了改进老年人的权利状况,最首要的任务应该是更好地利用现有机制,以切实有效的行动完成载于《马德里行动计划》和其他人权文书中的承诺,而非创制需要耗费大量资源和时间的新机制。如欧盟代表指出,现有的人权公约均涉及老年人权利,问题在于虽然“我们拥有同样适用于老年人的国际规范框架,但是它没有得到适当或充分的执行”。澳大利亚代表在第六次会议上提出,“老年人的权利和自由已经得到现存联合国人权条约的适当保护”,可以通过改进报告机制来加强相关义务的履行。美国等国代表亦建议灵活采用现有机制,如普遍定期审查、特别报告员等机制解决特定领域下的老龄问题。

也有国家代表质疑新的公约所能带来的成效能否弥补其潜在成本。有些代表强调老龄问题与各国社会经济发展状况和文化背景的紧密联系,担忧普遍的人权标准和权利方案能否适应不同文化背景、人口结构、经济形势下老年人的独特需求。如日本代表指出:“相较于讨论老年人权利公约,(要求各国)结合每个社会的独特情况,以强烈的政治意愿执行现有框架更为重要。”也有国家担心新机制带来的成本问题,指出人权标准正在没有必要的情况下继续扩张。新的人权公约以及配套的实施机制将不可避免地带来联合国人权机制运作成本的增长,而该机制带来的益处能否抵消增长的成本却不明确。对于缔约国而言,特别是那些预算有限的发展中国家而言,日益复杂的联合国人权规则不仅难以遵循,而且参与本身也会带来更为沉重的财政负担,反而可能降低国家履行人权义务的能力。

公约的支持者们从多个角度反驳这些意见。比如,虽然“大多数核心人权条约都隐含了许多与老年人有关的义务”,但这仅仅只是“涉及”而非“覆盖”。老年人的许多需求,如临终关怀和姑息治疗就很难为现有人权文书的内容所涵盖。更重要的是,现有框架所能提供的人权标准不仅“分散且缺乏力度”,而且并不适合老年人的具体情境。最明显的是,无论是以残疾、性别还是种族等理由为基础构造的反歧视法,都无法查明社会中根深蒂固的年龄歧视现象。现有机制的存在不能否定制定新公约的想法。与之相反,关于现有人权机制的研究更进一步证明“规范漏洞”和“权利差距”的存在,反而凸显了制定新公约的必要性。而且任何权利的保障都需要考虑本国的社会现实和发展水平,很难说老年人权利在这一方面有与众不同的特殊性。至于成本问题,如果新公约和新机制能帮助国际社会更好地保障老年人的权利,那么更高的成本也是可以接受的。更何况事实上,新的公约将提供更加体系化的决策框架,有助于各国制定更为高效的权利保障对策,从而降低在履行保障老年人权利之承诺上的成本。

无论对于上述争论持有何种态度和立场,我们都必须认识到,关于是否要制定新人权公约的辩论已经浪费了太多的时间、精力与资源。在世界各地的老年人面临着排斥、歧视和漠视等权利困境的情况下,如果工作组继续陷于是非二元论争的泥淖而逡巡不前,毫无疑问是对其历史使命的背叛。因此,工作组在2015年根据新的决议案再次变革工作方针,尝试以迂回的路径推动老年人权利保障的实质性进展。

(三)另辟蹊径:第七次会议后的新发展

2015年,联合国大会通过了第70/164号决议“加强促进和保护老年人人权和尊严的措施”,再次确认老年人权利难以得到现有机制妥善保护的事实,尝试协调“更好地执行现有机制”和“提出新机制”两种思路。决议首先承认《马德里行动计划》依然是唯一专门针对老年人权利问题的国际文书,明确“应当加强旨在实现其各项目标的措施”,鼓励会员国“探索各种替代措施”以改进对老年人权利的保护。为了实现决议确定的新基调,工作组再次改变工作方针,重点放在打造主权国家、国际组织、非政府组织等交流经验和制度方案的平台,以探讨改进和实现老年人权利方面的“最佳做法和经验教训”。不过,这种转变并非意味着《老年人权利公约》的讨论就此停止。根据决议,工作组依然肩负着商议“未来多边法律文书的可能内容”的使命。工作组绕开令人沮丧的关于是否制定公约的二元争论,开始寻求更具“实质性意义”的结果,即关于老年人权利的规范性法律文件应当具有哪些内容和采取何种方法。即使国际社会无法就新的《老年人权利公约》达成共识,关于规范内容的讨论也能为区域或国别层面的法律变革提供指引。因此,接下来的工作组也对会议议程与安排作出相应调整,具体表现为两个方面:

首先,工作组会议通过吸纳国家人权机构和非政府组织参与会议,不断提高会议的代表性。2016年举办的第七次会议回应联合国大会第70/163号决议,表决邀请完全符合《巴黎原则》的国家人权机构参加接下来的每一次工作组会议。工作组成为首个邀请国家人权机构参与的大会附属机构,产生了重要的表率作用,有助于国家人权机构在世界人权事业发展过程中发挥更大的作用。对于老年人权利议题而言,国家人权机构不仅可以通过其掌握的知识、经验和数据信息为会议讨论作出贡献,畅通主权国家间就老年人权利问题的交流与沟通渠道。另一方面,2016年开始的每届会议都批准吸纳更多的相关非政府组织参会。比如,2019年的第十次会议上获得批准的非政府组织数量达到破纪录的42个。这些来自世界各地的非政府组织成为老年人群体在国际社会表达自己需求与主张的重要中介。非政府组织的广泛参与标志着老年人更为充分地参与到关乎自身利益与权利的制度变革之中,以实际行动彰显了参与和赋能的权利方法。同时,代表老年人呼声的非政府组织也构成了制定新公约的巨大推动力量。正如前文所提到的那样,大多数非政府组织和民间代表都积极地支持或倡导新公约的诞生。

更重要的是,从“主要内容”到“可能内容”的转变带来了更多的实质性进展。在第七次工作会议上,得益于独立专家向人权理事会提交的全面报告,与会者就当前老年人权利保护所面临的规范缺失问题进行了热烈的讨论。在此过程中,一些国家代表的态度开始转变。比如,英国代表声明“愿意考虑进一步的人权标准”,但必须“充分理解这些问题的复杂性”,因为“并非所有问题都适合通过权利方法来解决”。以此为基础,工作组确定了未来历次会议的主要方向,即重点讨论“需要进一步保护老年人的人权的领域”和“国际社会为使老年人充分享受他们的人权需要更好处理的事项”。部分受到独立专家提交的全面报告启发,会议确定了14个重点领域,包括:平等和不歧视(基于年龄的歧视);遗弃、暴力侵害和虐待;自主和独立;无障碍、基础设施和生境;健康权和获得医疗服务的能力;司法救助;社会保护和社会保障;经济安全;工作权和进入劳动力市场;教育、培训、终身学习和能力建设;参与公共生活和决策进程;社会包容;老年人对可持续发展的贡献;长期护理和姑息治疗。

自此,接下来的每次工作组会议都会挑选两到三个重点领域,探讨该领域的概念、原则、标准以及现有权利保障机制的缺陷,并就可供采纳的方法、措施以及可供借鉴的规范经验展开交流与讨论。联合国人权高专办与经济和社会事务部根据选定重点领域编写“背景分析概述”(Background Analytical Overview Papers)和指导问题(Guiding Questions),就该领域的核心问题进行分析,确定讨论框架,帮助与会者提供更有效的信息。各与会代表根据相应问题框架,就本国权利保障情况和相应举措提交专题报告,并在正式会议上与其他国家、国家人权机构、非政府组织的代表就此展开探讨,以发现本国法律机制难以实现或者覆盖的部分,并在充分沟通的基础上以吸收和借鉴他国之经验“修补”本国之实践。截至2022年4月落幕的第十二届会议,工作组已经覆盖过半的重点领域。可以说,虽然国际社会还没有决定要起草《老年人权利公约》,但可能的《老年人权利公约》或者其他形式的人权文书的规范性内容在历次讨论中逐渐清晰和完善。正如有些非政府组织观察到的那样:“代表们可能还没有开始起草一份新的联合国公约,但他们无疑进行着某些基础性工作。”

从2011年到2022年,工作组在十一年的历程中从两个角度来完成其历史使命。首先,工作组通过构建链接主权国家、国际组织和民间社会的沟通平台,在掌握世界各地老年人的人权状况的同时,“探索现有框架中老年人权利未能得到充分落实的领域”。工作组与其他联合国人权机构携手合作,逐步确定了世界范围内老年人权利方面存在的实质性和规范性差距,向世界人民阐明了老年人权利国际保护机制变革的必要性。另一方面,工作组就改善权利保护机制的方案展开探讨,通过汇聚来自不同国家、不同领域的智慧与经验,逐步勾勒权利保护的理想蓝图,并推动世界各国就改革的形式、步调和具体方案达成共识。

三、中国参与《老年人权利公约》协商进程的立场与未来之路

在过去的十一年间,工作组以及其他相关联合国机构已经确认,当前老年人群体在权利享有方面存在着现实的差距,老年人的权利未能得到现有机制的充分保障。国际社会越来越认识到,老年人权利问题有其独特性,需要不同的理念、特别的机制以及整合全社会的力量,才能确保老年人所享有的权利得到不折不扣地实现。无论是现有规范机制的理论分析,还是工作组发展历程的历史回顾,都显示联合国人权法框架下的老年人权利保护机制无疑正走向一次巨大的变革。或者说,真正为了老年人的权利保障机制将要建立起来。中国作为拥有大量老龄人口的发展中国家,应当抓住孕育国际人权新机制的历史机遇,以更加积极的姿态参与老龄问题不限成员名额工作组及相关活动,为新机制的诞生做出更大的贡献,把握制定国际人权治理新规则的宝贵机会,增强中国人权叙事的话语权和说服力。

(一)中国在历次工作组会议中的立场和贡献

作为世界上最大的发展中国家和老龄人口大国,中国一向关注人口老龄化和老年人权利议题,积极参与和全力支持包括两次世界老龄大会以及后续行动在内的联合国老年人权利保护机制改革进程。中国始终积极参与工作组历次会议,分享我国在应对老龄化和保障老年人权利方面采取的措施和取得的成就,表明中国对于联合国老年人权利机制未来发展的立场。具体而言,中国的立场可归纳为以下几个方面:

坚持以全面平衡的视角看待人口老龄化和老年人权利问题,传达中国的人权观念和人权理念。中国在历次会议上始终强调“老龄问题不仅仅是人权问题,也是发展问题”。老年人权利保障应以经济社会发展为前提,呼吁各国将“老龄问题纳入经济社会发展的整体规划”,在社会整体发展的进程中考虑老年人的特殊需求,保障老年人的权利。中国代表团亦坚持和强调一以贯之的人权立场,强调个人权利和集体权利不可偏废,公民政治权利与经社文权利共同保障以及充分发挥国家在促进老年人权利保障中的责任,旗帜鲜明地支持老年人权利保障方面的国际合作,共同面对老龄化带来的人权挑战。与此同时,中国代表亦强调老年人权利保障应结合各国的社会发展水平、历史文化传统进行差异化分析,倡议对发展中国家提供必要的支持。中国在会议发言中多次提及,各国应从具体国情出发,充分、合理利用现有机制和资源,为加强和完善老年人权益保障采取切实可行的措施。

以务实而审慎的立场推进老年人权利国际保障机制的变革进程。中国赞赏并支持工作组会议对现有机制的缺陷和可能补救措施的讨论,并且积极参与关于新公约的缔约进程。在关于是否需要新公约的争论中,中国为避免引起进一步矛盾和对立采取了更为谨慎的中立立场:避免就新公约直接表达出支持或反对的态度,而是专注于老年人权利保障的现实情况等“基础性问题”以及如何在现有机制环境下制定行动计划等“实质性问题”。“循序渐进开展工作”、“逐步累积共识”是中国一以贯之的表态,也成为许多国家的共同立场。从第七次会议后工作方针的转变来看,这种务实的态度无疑具有相当的前瞻性。暂时回避是与否的二元论争,更多地围绕基础性问题和实质性问题展开讨论,在分享和协商中逐步积累共识,确实是一种更容易产生实质性进展的道路。而中国亦用实际行动表达了对后续行动的支持。中方代表团在第七次、第八次会议上的发言在坚持一贯立场的同时,进一步阐释了中国在老年人权利保障方面的理念和经验,如以“积极老龄化”重塑社会老年观念,塑造老年人的正面形象,倡导“积极看待老龄社会,积极看待老年人和老年生活”;引导老年人群体树立新老年观,引导老年人保持“健康心态和进取精神”,为社会发展做贡献,等等。在这一问题上,中国代表团结合我国实践提出两点促进老年人社会参与的有效经验,包括在保障合法权益的前提下支持老年人以“延长工作年限”“自主创业”“志愿服务”等形式发挥“余热”,发挥老年人的“言传身教作用”以及在化解社会矛盾、维护社会稳定、增进社会和谐方面的经验和威望优势。再比如就养老服务而言,中国亦着重分享“构建居家为基础、社区为依托、养老机构为补充、医养相结合的养老服务体系”方面的实践经验,初步阐释了以家庭生活为中心、以代际团结为原则的中国式养老方案,充分彰显中国“尊老”“敬老”“养老”的传统美德以及相关实践经验。

整体而言,中国对于联合国《老年人权利公约》的磋商进程始终给予高度关注与重视,并以务实而审慎的立场和积极主动的合作为相关进程的顺利推进作出了巨大的贡献。但另一方面,审慎立场也容易被认为是“缺少明确态度”或“害怕人权标准”而遭到质疑与批评。中国如果想要在必然发生的老龄权利工作机制变革中占据更多的主动性,就必须以“更具实质性的贡献”积极地参与并且实质性地推进相关进程。

(二)更深层次参与联合国老龄权利工作机制变革进程的建议

中国应当把握联合国老年人权利保障机制变革的历史机遇,在坚持我国人权立场的基础上,以更加积极的姿态参与协商进程,向世界宣传中国的人权主张,在未来的老年人权利国际法机制中占据主动地位。基于当前联合国老龄问题不设名额工作组会议进程中反映出来的关键问题,笔者尝试对我国参与工作组会议及相关机制的未来提出三点建议。

1.加强信息收集,以丰富的数据和扎实的案例介绍我国在老年人权利保障方面的成就和经验

在历次工作组会议上,老年人权利保障方面的数据与信息收集话题被反复提及。在首次会议上,与会成员就对数据收集的重要性达成了共识。“老年人人权保护方面还有巨大差距,包括当前数据收集……如果没有这些工具,就更难确保有效监测和实现无歧视的所有人权。”详实全面的数据信息可以系统性地显示现有机制的成效,凸显老年人的权利状况,以证明权利差距的存在,而且构成国际社会就制定新公约或者引入其他机制的重要事实依据。切实有效的权利保障机制和全面系统的权利标准亦需要更多的数据、案例来支持。新的指标或标准体系被视为未来人权文书中“可能内容”的重要组成部分,在关于“平等与非歧视”“自主与独立”等重要领域的讨论中得到特别关注。指标或标准体系若想要具有广泛适用的意义,获得各个国家的普遍认同和接受,就必须建立在分析大量代表不同群体的数据和案例的基础上。正如第六次会议报告所总结的那样,“我们知道可持续发展目标已经商定,所以我们现在需要的是一个方法得当、相关、可测量、有时效、可查阅和易解读的指标框架。指标应涵盖所有人群并对年龄问题有敏感认识。我们需要分解数据并确定更适合衡量与老年人有关具体情况的指标”。联合国老龄问题独立专家在访问中国时也指出,“要制定有效的政策,必须要有数据和分析”。许多研究者指出,老年人群体在内部高度分化,而且往往与其他特定群体形成复杂的交叉重叠,性别、区域、身体条件、财产状况、社会关系网络等方面的因素不仅造成老年人个体的权利实现状况的差异,也会带来权利保护实践过程中的差异。这就意味着,作为标准基础的案例和数据不仅要足够丰富,还必须具有相当的代表性。

中国是一个老龄人口大国,也是世界上最大的发展中国家,在相关资料收集方面有着得天独厚的优势。同时,我国历来有着“孝亲敬老”的文化传统,向来重视维护老年人的权益,在促进老年人参与社会发展方面有着深厚的历史积淀和丰富的实践经验。我国可以顺应联合国老年人权利机制变革过程中对于数据信息的需要,收集、整理和归纳相关数据和案例,以充足的实证论据阐明中国在老年人权利保障方面所面临的处境、需求和对策,使酝酿中的人权标准能够最大限度地顺应中国社会发展和权利保障的需求。

2.强化理论研究,凝练权利话语,提炼和总结有“中国特色”的概念、经验和制度实例

新的人权公约的优势之一在于能够为人权法治体系引入新的理念和标准。《残疾人权利公约》引入了许多新的理念和概念,如参与决策、合理便利、法律能力等。这些属于残疾人权利的范畴也是老年人权利保障所关注的重点,并且成为工作组选定的重点领域。但事实上,老年与残疾是截然不同的两种状态,老年人在平等地融入社会生活方面有着自己独特的考量与需求,比如强制退休制度的存废问题,就关涉个人自主、老龄化效应和代际平衡的多方面考量,需要结合各国实际进行更深层次的评估与分析。老年人权利保障也关涉现有权利公约不曾提及或鲜有关注的新范畴,如姑息治疗、临终关怀、年龄歧视等。此类问题具有鲜明的现实意义,实践中已经出现不少范例,然而尚未被转化为权利话语。另一方面,老年人权利概念本身面临着技术上的概念不清、内容不明等难题。一个最老生常谈的问题在于,如何定义“老年人”?“老年人本身是一个复杂的概念,不同国家、不同地区、不同历史时期、不同宗教、不同文化传统对于“老年人”可能有着不同的定义。”如何界定各项权利的规范意义和标准,如何明确各方的义务和责任,依旧有待于更加深入的多学科研究予以揭示。

时至今日,联合国老龄权利机制变革进程所要求的已经不仅仅是“支持或反对”的表态,而是在未来机制“主要内容”或“可能内容”的实质性意见。我国应当强化老龄问题研究中的人权视角,运用权利话语阐述中国老年人群体的处境与需求,用人权话语重述我国在保障老年人权益和促进老年人社会参与方面的优秀理念、良好做法与实践经验,提炼和总结有“中国特色”的老年人权利保障方案,以有力的论证宣传中国的人权成就和人权理念,讲好老年人权利保障的“中国叙事”。比如,积极应对人口老龄化已经成为我国关于人口老龄化和老年人问题的国家战略。以人权视角解读积极应对人口老龄化战略的理念、原则与方案,推动中国战略与人权话语相结合,不仅能够让世界更加了解中国的“养老故事”,也能促进人口老龄化应对方面的国际合作。

3.坚定立场,寻求伙伴,积极推动区域级的老年人权利保障方面的合作,凝聚共同声音,以实践推动变革进程

新的人权公约,或者说得到广泛认同的人权标准很难经由简单的提议而诞生,需要针对不同国家的社会环境、权利观念、实践进展进行长期甚至反复的磋商,在相互协调中逐步积累共识。形成最广泛的普遍共识总是更为困难,在国际社会就老年人权利达成“合意”之前,我们可以寻找权利保障道路上的伙伴,达成小范围的合意,通过区域性的人权文书和机制积累经验,推动更广泛的实践。

从历史的角度来看,老龄问题不限名额工作组的诞生很大程度上就受到区域缔约进程的启发。美洲国家组织于2015年通过了全球首个专门保护老年人人权的区域性国际公约。非洲联盟亦在2016年通过了《关于非洲老年人权利的议定书》。值得注意的是,该议定书给予非洲现实情况和实践经验充分关注,包括强调老年人在教育、调节社区矛盾以及抚养孤儿方面的角色和责任。此外,欧洲联盟亦根据《欧洲社会宪章》《欧盟基本权利宪章》等文书及相关司法机制为老年人提供一定的保护框架,而且主要基调在于对抗年龄歧视和促进老年人的社会融入。这些区域性的权利保障实践得到工作组会议的重视,其中数次会议均设专题论坛讨论这些区域经验。

令人遗憾的是,作为世界上老年人口最为庞大和密集,而且历来共享着“尊老敬老”文化传统的亚洲区域,尚未在老年人权利方面达成广泛的区域性共识,也没有形成富有成效的区域实践。从这个角度来讲,中国应当更加积极地推动亚洲地区老年人权利保护的相关磋商,以共享的价值理念、相似的历史与共同的命运为基点,求同存异,凝聚共识,推动亚洲区域的合作,构建亚洲区域老年人权利规则和标准体系。事实上,伴随着“区域全面经济伙伴关系”(RECP)的落地,亚太地区在包括养老服务在内的社会服务方面的合作正迎来前所未有的历史机遇。从政策与法律的角度来看,东亚国家在家庭赡养、居家养老服务、社区照顾和医疗康养等方面的政策与法律制度存在许多相通之处,比如均重视支持家庭照护者的能力建设、强调家庭内部的隔代照护,等等。从历史发展的角度来看,中国的老龄事业发展历来重视与日本、韩国、新加坡等国家的交流与合作。已经形成了许多良好的合作机制。密切的关系更为深层次的合作奠定了良好的基础。中国可以从养老服务、老年辅具、医疗康养、老年文旅等老龄产业的商业合作开始,协商制定相关产业在人员培训、服务标准、融资渠道等方面的区域行业规范,以私营部门的深入合作孕育更大范围的共识,最终为东亚区域的《老年人权利公约》奠定基础。

四、结语

21世纪是老龄化趋势加速推进的时代,老龄化与权利问题以前所未有的形式相互交织。运用人权话语已经成为中国开展国际合作、加入国际竞争的必要条件。中国应当更加主动和深层次地参与联合国老年人权利机制的运作和变革进程,在坚持一贯立场的同时,以更充足的论据、更充分的说理介绍我国的老年人权利保障方面的理念、制度和方案,推进相关联合国进程,提升在联合国人权系统的话语权和影响力。

全面系统而具有较强可执行力的老年人权利国际机制的诞生并不容易,或者可以说是困难重重。但正如第六届工作组会议主席Alan Cordina在总结报告中引用埃莉诺·罗斯福所表达的那样,“更聪明的办法是希望而不是恐惧,是尝试而不是不尝试。我们毫无疑问知道的一件事就是,说‘做不到’的人什么事都做不成”。在这个问题上,中国有意愿也有能力以更加积极的姿态参与到联合国老年人权机制的变革进程,为世界老年人权利保障事业贡献经验与智慧。

(张万洪,武汉大学人权研究院院长、教授。)

Abstract:Since its establishment,the UN Open-ended Working Group on Ageing has shouldered the historic mission of exploring“possibility”and even laying the“foundation”for the Convention on the Rights of the Elderly.Although the formulation of a convention on protecting the rights of the elderly has been widely supported by civil society and many countries,the formulation still faces various difficulties.Based on adhering to the integration of“human rights”and“development”,China should take countermeasures to adjust to the new changes in relevant fields,and is more deeply involved in the reform of the international protection mechanism for the rights of the elderly by means of successful cases studies,concise expression of rights,and regional contracting practices,to enhance China’s voice in future international human rights governance and make greater contributions to the security of the rights of the elderly around the world.

Keywords:Rights of the Elderly;Convention on the Rights of the Elderly;UN Human Rights Mechanism;International Human Rights Law

(责任编辑 李忠夏)

关键词:老年人权利 《老年人权利公约》 联合国人权机制 国际人权法

人口老龄化已经成为21世纪世界各国最显著的人口发展特征。如联合国前秘书长科菲·安南在1998年国际老年人日的献词中形容道:“我们正在经历一场静悄悄的革命,它大大超出人口学的范围,给经济、社会、文化、心理和精神均带来重大影响。”然而,各个领域的社会政策依然是以“年轻人”为出发点,隐含着针对老年人的刻板偏见以及根深蒂固、无影无形的年龄歧视,老年人的权利需求难以得到有效回应而遭遇系统性的权利困境。延续至今的新冠疫情无疑是老年人权利困境的残酷例证:80岁以上人口因感染疾病而死亡的几率是平均年龄人口的5倍以上,他们还普遍面临着被拒绝医疗、暴力虐待、贫困、福利受损以及耻辱与歧视等创伤。

早在20世纪50年代,老年人权利保障问题就已经被部分有识之士提上联合国议事日程。20世纪80年代以来,《维也纳行动计划》《马德里政治宣言以及行动计划》《联合国老年人原则》等老龄问题专门国际文件均明确要消除年龄歧视,保障老年人不折不扣地享有全部人权。然而,由于各核心人权公约均未明确提及“年龄”和“老年人”,而直接提及老年人权利的文书又都是“不具约束力”的“软法”规范,现有联合国人权机制在推进老年人权利保障方面显得软弱无力。正如联合国人权事务高级专员在2012年向经济及社会理事会提交的专项报告所指出的那样:“国内和国际上保护老年人人权的现有安排不足。需要毫不拖延地采取专门措施,加强针对老年人的国际保护机制。”在这种背景下,制定保障老年人权利的专门性人权文书——《老年人权利公约》已经成为国内外学者的普遍共识。柳华文在梳理归纳了制定《老年人权利公约》的机遇和挑战后指出,起草和制定《老年人权利公约》对于切实推动老年人的人权保障具有重要意义,并建议中国采取行动以积极参与到公约制定进程。黄振威将制定专门权利公约作为改善老年人权利国际法保护的重要对策予以强调。何燕华认为,构建具有明确标准的综合性的《老年人权利公约》有助于更加准确地界定老年人所享有的各项人权的具体内容,强化老年人权利保护机制并促使社会大众树立正确的老龄观念。

事实上,联合国很早就意识到现有老年人权利保护机制的弊端,并为改进相关机制做出了不懈的努力。值得关注的进展在于,联合国大会于2010年决议设立老龄问题不限成员名额工作组(United Nations Open-ended Working Group on Ageing,以下简称“工作组”),广泛邀请各国政府、人权机构、非政府组织,分享老年人权利保障的最新政策举措和实践动向,在此基础上探讨订立关于老年人的国际人权文书的可能性。如今,工作组会议已经成为主权国家、联合国机构以及非政府组织就制定“新公约”进行磋商和辩论的最主要的平台。在这种背景下,本文将以工作组的历次会议为线索,回顾工作组为推进《老年人权利公约》缔约进程所做的努力,分析各方势力对于制定新公约的不同态度和理由,并就中国更加积极地参与缔约进程提出相关建议。

一、联合国老年人权利机制的变革:关于制定《老年人权利公约》的协商

(一)联合国人权机制中的老年人权利

早在20世纪50年代联合国人权机制创制初期,就有人提出为老年人权利提供特别保护的倡议。1948年,阿根廷在第三届联合国大会上提交了《老年人权利宣言决议草案》(DECLARATION OF OLD AGE RIGBTS:Draft Resolution)。该草案提及:“老年人权利(old age rights)与其他普遍社会保障措施具有同样的起源和目的,对于改善个人在劳动体力耗尽、陷入贫困和遭忽视境地时的生活条件和福利至关重要。”该草案呼吁各国在采取行动保障人们普遍的固有权利的同时,对老年人的境遇和需求给予特别关注,并初步提炼出居住权、工作权、支助权等老年人权利的概念与内涵。虽然该草案并未得到多数国家的关注,但亦可说是国际社会关于老年人权利保护的先声。

随着“银发浪潮”席卷世界,老年人所面临的系统性权利困境引起社会大众的普遍关注。1982年第一届世界老龄大会通过的《维也纳老龄问题国际行动计划》(以下简称《维也纳行动计划》)作为联合国首个针对人口老龄化问题的国际性文件,虽然重点关注人口老龄化带来的社会发展难题,但亦重申《世界人权宣言》所载的各项基本权利应充分地、不折不扣地适用于老年人,明确宣布“老年人的健康、安全和福利”是老龄问题世界大会最重要的目标。就具体内容而言,《维也纳行动计划》围绕营养保健、消费市场、家庭生活、住房权利、社会福利、就业以及教育等关系老年人福祉的关键领域提供多层次的“行动”(Action)建议,成为后续“国际、区域和国家战略和方案不可分割的组成部分”第一届老龄问题世界大会:《1982年老龄问题维也纳国际行动计划》,UN.DOC.A/CONF.113/31。。而在发布《维也纳行动计划》10年之后,联合国大会又于1991年第46/91号决议通过《联合国老年人原则》,条分缕析地阐述了“独立、参与、照顾、自我实现和尊严”等应对人口老龄化挑战和解决老年人相关社会问题时的五项关键原则,并倡导世界各国尽可能将这五项原则纳入本国的政策与法律体系。

2002年第二届世界老龄大会回顾和反思了1982年以来世界各国就应对老龄化所采取的行动及其成效,并针对社会发展的新形势发布了《马德里政治宣言与老龄问题国际行动计划》(以下简称《马德里行动计划》)。作为“21世纪解决老龄问题的大胆新议程”,《马德里行动计划》对过去的行动方案进行了全方位的调整。首先,《马德里行动计划》对发展中国家的人口老龄化情势给予特别关注,改变了人口老龄化问题等于发达国家问题的传统观念,为发展中国家提前预备人口老龄化提供了专门建议。《马德里行动计划》指出,发展中国家人口基数大、老龄化速度快,据估算未来世界范围内将有四分之三的老人生活在发展中国家。不公平的国际政治经济秩序使得发展中国家的发展难题和人口老龄化挑战结合起来,将给发展中国家的老年人权利保障带来更为严峻的挑战。各发展中国家应当提前采取措施,为老龄化时代的诸多挑战做好准备,同时倡导国际社会对发展中国家的人口老龄化应对提供支持与帮助。其次,《马德里行动计划》也实现了从关注老年人福祉的“人道主义”视角到保障老年人权利的“权利视角”转向。《马德里行动计划》明确提及其目标在于“确保全世界所有人都能够人保障、有尊严地步入老年,并作为享有充分权利的公民参与其社会”。平等、尊严与参与成为《马德里行动计划》的重大亮点。就方法而言,《马德里行动计划》倡导“将老年人纳入决策过程”的参与性方法,标志着政策视野中的老年人从福利客体向权利主体的转变。就权利内容而言,《马德里行动计划》从“发展”、“健康”和“实现环境”三个优先方向着手,更为具体地阐释了老年人应当享有的各项具体权利的目标和前进方向,全面覆盖了就业与收入、健康与营养、住房条件与环境、社会服务、非歧视与不受暴力侵害乃至危机环境中的老年人权利等核心议题。《马德里老龄问题国际行动计划》已经成为21世纪联合国老年人权利保障工作的基础,为各国制定相关法律政策以及各个层次的国际合作提供了全面系统的政策框架。

正如两次世界老龄大会所重申的那样,《世界人权宣言》等人权公约所规定的权利当然平等地适用于老年人群体。《保护所有移徙工人及其家庭成员权利国际公约》以及《残疾人权利国际公约》明确提及禁止基于“年龄”的歧视或多重歧视。《公民权利及政治权利国际公约》《经济社会文化权利国际公约》虽未明确提及老年人问题,但相关人权条约机构发布的一般性意见通过对公约相关条款进行解读,为老年人权利保障提供了一般性指导。比如,1995年经济、社会和文化权利委员的第6号一般性意见强调《经济社会文化权利国际公约》各缔约国有义务采取措施保障老年人充分享有公约所规定的各项权利,并就政策制定和国际合作等问题提出建议。第14号一般性意见特别提及推动老年人实现“可达到的最高标准健康权”时所要关注的重点问题。在关于工作权利的第18号一般性意见、关于不歧视的第20号意见中,委员会明确提及“需要采取措施防止以年龄为理由在就业和职业方面实行歧视”。

然而,无论是关于老龄问题的专门性文件,还是条约机构发布的一般性意见,都属于没有约束力的“软法”规范。这些软法规范为各个国家、国际组织乃至民间社会合力推进老年人权利保障事业提供了理念和方法的指引,但并未针对任何主体设定具有法律约束力的义务或责任。同时,这些文件虽然尝试阐明老年人所享有的权利的内容,但未能提供系统而明确的指标体系和评估方案,更没有建立可靠的评价和监督机制,难以支撑起老年人权利的国际保护实践。由于态度各异、步调不同,国际老年人权利事业虽然历经几十年的发展,但成果依然相当有限。为了扭转这一态势,区域层面的构建“硬法”规范体系的努力开始出现。在欧洲,1997年《阿姆斯特丹条约》(Treaty of Amsterdam)第13条明确授权欧盟机构“采取适当行动”以打击包括“年龄”在内的各种歧视,2000年《欧洲联盟基本权利宪章》第25条明确规定“欧盟承认并尊重老年人过有尊严和独立的生活以及参与社会和文化生活的权利”。以此为指导,欧盟各国纷纷推进劳动与就业领域的制度变革,以识别并尽可能消除就业领域的年龄歧视现象。2007年,美洲国家组织发布《巴西利亚宣言》明确宣布开始就制定美洲区域的老年人权利公约进行磋商。2009年,参与起草《美洲保护老年人人权公约》的专家们在德国举行会议,旨在“就有关老年人权利的问题向联合国大会提供独立专家意见”。专家们最后提议联合国大会采取两个方面的措施强化老年人权利的国际保护:(1)设立老年人权利问题特别报告员;(2)为制定一部综合性的老年人权利公约提供支持。

(二)为“公约”而生:联合国老龄问题不限成员名额工作组

2010年,联合国大会第65/182号决议决定设立“老龄问题不限成员名额工作组”,同时阐明了工作组的最初使命,即“审议现有的老年人人权国际框架,找出可能的差距,确定如何最好地解决这些差距,包括酌情审议制定其他文书和措施的可能性,以期加强保护老年人的人权”。工作组的最初任务在于梳理关于老年人权利保障的国际、区域和国内法律规范,寻找法律机制及其实施效果和《马德里行动计划》等文书中所承诺的目标之间的“差距”,并寻找解决方案。

在工作组前三次会议成果的基础上,联合国大会于2012年通过第67/139号决议,明确宣布就“订立一项全面综合的国际法律文书以促进和保护老年人权利与尊严”,授权工作组“本着在社会发展、人权和不歧视以及性别平等和增强妇女权能等领域工作中采用的整体办法”,审议关于订立一项旨在促进和保护老年人权利和尊严的国际法律文书的提议,以及探索“旨在促进和保护老年人权利与尊严的国际法律文书内应当包含、现有各种机制目前未充分触及因而需要进一步确立国际保护的主要内容”。订立“全面综合的国际法律文书”的表达反映了联合国大会的意图——这部新的国际法律文书将成为联合国核心人权公约的组成部分,将是与残疾人、儿童、妇女等特定群体权利公约具有同等地位的《老年人权利公约》。关于工作组使命的表达也从探寻“可能性”转化为探索新的文书所应该包含的“主要内容”或“可能内容”。这标志着工作组使命不仅包括“讨论是否要订立国际性法律文书”,还包括实质性的起草活动。

可见,工作组自诞生起就肩负着为《老年人权利公约》的诞生奠定共识基础甚至起草公约文本的使命。从实际运作过程来看,老龄问题不限成员名额工作组与独立专家、人权理事会以及其他人权机构密切合作,致力于探寻通过制定或修改现有法律文书来完善老年人权利国际保护机制的方法;为主权国家、国家人权机构以及民间社会提供了就新法律文书有关事项开展协商与沟通的平台,其会议进程也事实上反映了缔约进展与主要方向。

二、在曲折中前进的《老年人权利公约》制定协商

作为大会的附属机构,工作组历次会议进程与联合国大会决议之间互相影响、相辅相成。一方面,大会决议授权是工作组所有工作的依据,历次工作组会议议程都必须围绕大会决议案展开。从2010年决议的审议“可能性”到2012年决议的探索“国际法律文书应当包含的主要内容”,再到2015年决议中“酌情提出最佳做法、经验教训以及未来多边法律文书的可能内容”的变化,反映了工作组具体任务和工作方针的转变。另一方面,工作组会议所取得的成果对联合国大会相关决议有着切实的影响。各主权国家、相关非政府组织和联合国独立专家以工作组会议为平台,交流态度和观点,为联合国大会相关议题的进展提供支持与反馈。虽然工作组的十一次会议有着不同的主题和议程,但可以联合国大会的重要决议为线索划分为两个阶段:从2011年到2015年的前六次会议主要探讨制定老年人权利领域的综合性国际法律文书——《老年人权利公约》的“可能性”与“必要性”;2016年以后的历次会议则在回避关于制定公约与否的无休止辩论的同时,迂回探讨法律机制变革的规范性内容,以推动老年人权利保障取得实质性的进展。

(一)犹豫不决:关于新公约的矛盾态度

构建新的国际人权公约及相关机制必须仰仗主权国家的广泛认同与支持,故而工作组会议必须首先讨论“公约何以必要”的问题。该问题包含两个方面:首先,新公约的支持者们必须证明“规范差距”的存在,即现有的国际人权文书无法为老年人权利保障提供充分规范依据;其次,支持者们必须证明新的《老年人权利公约》能够切实有效地促进老年人权利的法律保障。

正如前文提及的那样,工作组的前三次会议致力于回答第一个问题。参会者们回顾了两次世界老龄大会以来世界各地为保障老年人权利所做的努力,并审视了当时的国际人权法框架。经过两年的讨论,与会代表顺利达成了共识:老年人权利保障的现实与世界各国在两次老龄问题大会上许下的承诺之间存在巨大差距。无论是年龄歧视、老年虐待、医疗保健、独立生活还是司法救济,每个方面的老年人权利保障状况都不容乐观。梳理结果显示:“老年人的人权易受到侵害,有必要制定特殊措施确保他们能够行使权利。”“缺少统一的评判标准、监测机制和数据收集系统,也没有可靠的实施和监督机制”。联合国人权高专办代表指出:“虽然存在现有机制和规定,但国际一级的保护制度看起来零碎分散,有些重要问题没有得到适当解决。”亦有代表指出:“具体提及老年人的文书和标准极少”,而且“缺乏针对老年人的适当监测机制和数据收集系统。”监测、实施和救济机制的缺失让“纸面上的权利”难以转化为“行动中的权利”。虽然人类在两次世界老龄大会上庄严承诺为老年人权利提供平等和充分的保障,但在后续行动中却未能履行他们的承诺。

既然权利差距的存在已经成为共识,那么寻求可能的补救措施就成为工作组会议的当然主题。《残疾人权利公约》《消除对妇女一切形式歧视国际公约》《儿童权利公约》等国际公约对于世界各国改进相应特定群体权利保护措施的积极意义是显而易见的,《美洲国家保护老年人人权公约》等区域立法实践也给老年人权利倡导者们带来启发与鼓舞。订立新的《老年人权利公约》自然而然地成为会场上最响亮的声音。新公约的支持者们认为,如同《残疾人权利公约》带来的影响那样,《老年人权利公约》将使“老年人”成为人权保障中的正式“身份”,重塑老龄政策与法律框架的逻辑,从而让老年人成为真正的权利主体而非福利与慈善的客体。非政府组织代表的发言同样指出:“新的《老年人权利公约》将与《马德里行动计划》相辅相成,不仅有助于明确政府责任和改善问责机制,还能够为包括政府、非政府组织等不同主体在内的人权合作机制奠定框架基础。”关注年龄歧视的研究者强调,得到广泛认同的人权公约能够明确年龄歧视等侵权行为的定义与表现,从而为反对年龄歧视和多重歧视的斗争提供更加坚实的规范依据,并且能够推动老年人、残疾人、女性等人权保障措施的协调发展。

然而,关于新公约的倡议并未得到所有与会者的欢迎。许多来自主权国家的代表虽然认同“规范差距”的存在,但认为利用现有人权机制来强化《马德里行动计划》等文书的实施,同样可以提供有效的补救。比如,人权理事会普遍定期审议(Universal Periodic Review)、《2030可持续发展议程》评估机制以及相关人权机制,同样可以督促各国落实涉及老年人享有全部人权的相关承诺。“另起炉灶”地制定新的人权公约和整套实施机制,似乎缺乏必要性。比如,美国代表在第三次会议上的发言就相当具有代表性:在审议是否支持一项新的公约时,我们敦促会员国考虑这项条约将包含哪些现有条约中没有的新保护措施,因为现有条约中阐明的权利适用于老年人和年轻人。此外,在最好的情况下,制定一项新的公约需要数年的谈判和生效。而且,正如我们所知,除非一个国家批准了某项公约,否则它在该条约下没有义务。因此,美国政府继续支持在新的《联合国老年人权利公约》之外,充分探索各种选择。我们继续支持采取行动,审查和评估成员国的老龄化状况,及时改善老年人的生活。”

这些言论可以说反映了大多数代表对于新公约的担忧与疑虑。首先,现有的国际人权机制似乎已经从某种交叉的角度为老年人权利提供了保护。虽然老年人在生活中面临各种人权困境,但更多地表现为“纸面上的权利”未能得到执行和落实,而非权利本身没有得到承认。现有的人权机制同样“适用于老年人和年轻人”,很难说老年人应当享有哪些未能被核心人权公约覆盖的权利。比如,《残疾人权利公约》为残障人士提供的保障同样适用于因年龄增长而感知能力下降、行动不便的老年人。这种观点很快遭到了残疾人权利委员会代表Amna Ali Al-Suwaidi女士的反驳。她在工作组第一次会议上指出,《残疾人权利公约》或许为老年人提供了一定保护,但是相关条款并不明确具体,而且针对的是“残疾”而非“年龄”,难以涵盖老年人因为“边缘化”和社会排斥而无法得到保障的所有权利。在此基础上,她呼吁制定一项老年人权利的专门公约。

相较于旗帜鲜明的反对,更多的代表以“需要进一步讨论和分析”的话术,表现出对于新公约的犹豫与迟疑。比如在第二次会议上,美国代表同意在完成《马德里行动计划》十年审查后再就“是否需要新的措施——如人权公约、特别报告员、独立专家或其他机制”进行讨论。但第三次会议的发言显示,2012年结束的十年审查结果未能让这些代表改变主意。而且2012年联合国大会关于制定新公约决议案的表决结果更从侧面揭示了各成员国的态度——这项旨在订立老年人权利的全面综合国际法律文书的决议(即第67/139号决议)共收到54张赞成票和5张反对票,而弃权票超过总票数的三分之二。虽然决议最终得以通过,但投票情况在某种程度上证明了各成员国对于新公约“共同立场的缺乏”和“游移不定的态度”。

虽然国际人权机制未能为老年人权利提供足够保护的事实已经借由第67/139号决议成为无可争议的共识,而构建“更为适当的国际保护框架”已经成为许多国家的庄严承诺;但显而易见的是,各个主权国家依然在犹豫应该以何种步调和方式来兑现他们许下的诺言。

(二)争论不休:陷入僵局的缔约进程

如果大多数代表在制定新公约的问题上含糊其辞,那么新公约的制定将很难取得实质性的进展。联合国大会决定将关键问题摆上台面,以直面争议的辩论来推动共识的形成。第六十七届联合国大会通过的第67/139号决议赋予了工作组以更为明确的使命:审议“关于订立一项旨在促进和保护老年人权利和尊严的国际法律文书的提议”,并就公约应当包含的主要内容向大会提供意见。

为此,工作组改变其工作方针,并对第四次和第五次会议的议程安排进行调整。相较于前三次会议,会议议程不仅内容更加丰富,覆盖范围更加广泛,而且开始涉及公约起草的事项。第四次会议增设了关于现有的直接或间接涉及老龄问题和老年人权利的国际法律文书、文件和方案汇编情况的专题讨论,并专门邀请有关代表介绍非洲、美洲等区域老年人权利公约缔约进程。现有规范和权利保障方案的汇编无疑是“订立新公约”重要的前期准备,而对已有成功经验的介绍也能够向与会国家展示新的国际法律文书在更好地解决老龄问题和保障老年人权利方面的潜力。同时,会议议程引导参会国家与非政府组织代表展开讨论,而在之后的会议中也开始不断吸收新的代表性非政府组织和民间倡导者加入讨论。从前三次会议表现来看,绝大多数非政府组织和民间倡导者都旗帜鲜明地支持和欢迎新公约的诞生。在这种背景下,日益增多的民间代表将成为重要的游说力量。从第五次会议开始,老年人享有所有人权独立专家开始积极参与工作组的讨论。毫无疑问,时任独立专家罗莎·科恩菲尔德-马特(Rosa Kornfeld-Matte)女士亦是新公约的支持者。此外,从第四次会议开始,工作组开始直接讨论具体权利的保障问题,邀请各与会代表分享相关议题下的经验、案例与实践举措,而第六次会议则开始系统性地从政策、法律和实践方案三个层面探讨交流有助于老年人权利保障的优秀经验。会议主席在第五次会议上重申了工作组的历史使命,并提议工作组在“继续查明执行的差距”和“新国际法律文书的要素”两个角度继续开展工作,他提及“越来越多”的代表团、民间社会组织和多个小组成员认为:“只能通过具体的、包括老年人权利的国际法律文书,才能实现更大保护的目标,进而确保老年人充分参与社会,消除陈规定型观念、歧视、漠视和虐待。”

联合国大会第67/139号决议和后续工作组会议推动着国际社会(确切地说是各主权国家)就是否要制定《老年人权利公约》表明态度。但其结果是,许多国家摆脱了“犹豫不决”的说辞,代之以公开的反对立场。长期以来最常被表达的反对意见是,老年人的权利可以通过更有效地执行现有的人权文书和相关机制来改善。反对者的论点在于,各核心人权公约及其实施机制同样适用于老年人,它们从不同角度覆盖了老年人的权利,为相关主体履行人权义务提供了具有约束力的规范依据和目前看来十分有效的监督机制。就老年人的特殊需求而言,《马德里行动计划》不仅阐明了老年人各项具体权利的内容和目标,更为不同国家如何实现权利提供了具体可操作性的指引。《马德里行动计划》已经和各项人权文书形成了一般保护与特殊保护相结合、“软法”规范与“硬法”规范相配套的老年人权利保障机制。为了改进老年人的权利状况,最首要的任务应该是更好地利用现有机制,以切实有效的行动完成载于《马德里行动计划》和其他人权文书中的承诺,而非创制需要耗费大量资源和时间的新机制。如欧盟代表指出,现有的人权公约均涉及老年人权利,问题在于虽然“我们拥有同样适用于老年人的国际规范框架,但是它没有得到适当或充分的执行”。澳大利亚代表在第六次会议上提出,“老年人的权利和自由已经得到现存联合国人权条约的适当保护”,可以通过改进报告机制来加强相关义务的履行。美国等国代表亦建议灵活采用现有机制,如普遍定期审查、特别报告员等机制解决特定领域下的老龄问题。

也有国家代表质疑新的公约所能带来的成效能否弥补其潜在成本。有些代表强调老龄问题与各国社会经济发展状况和文化背景的紧密联系,担忧普遍的人权标准和权利方案能否适应不同文化背景、人口结构、经济形势下老年人的独特需求。如日本代表指出:“相较于讨论老年人权利公约,(要求各国)结合每个社会的独特情况,以强烈的政治意愿执行现有框架更为重要。”也有国家担心新机制带来的成本问题,指出人权标准正在没有必要的情况下继续扩张。新的人权公约以及配套的实施机制将不可避免地带来联合国人权机制运作成本的增长,而该机制带来的益处能否抵消增长的成本却不明确。对于缔约国而言,特别是那些预算有限的发展中国家而言,日益复杂的联合国人权规则不仅难以遵循,而且参与本身也会带来更为沉重的财政负担,反而可能降低国家履行人权义务的能力。

公约的支持者们从多个角度反驳这些意见。比如,虽然“大多数核心人权条约都隐含了许多与老年人有关的义务”,但这仅仅只是“涉及”而非“覆盖”。老年人的许多需求,如临终关怀和姑息治疗就很难为现有人权文书的内容所涵盖。更重要的是,现有框架所能提供的人权标准不仅“分散且缺乏力度”,而且并不适合老年人的具体情境。最明显的是,无论是以残疾、性别还是种族等理由为基础构造的反歧视法,都无法查明社会中根深蒂固的年龄歧视现象。现有机制的存在不能否定制定新公约的想法。与之相反,关于现有人权机制的研究更进一步证明“规范漏洞”和“权利差距”的存在,反而凸显了制定新公约的必要性。而且任何权利的保障都需要考虑本国的社会现实和发展水平,很难说老年人权利在这一方面有与众不同的特殊性。至于成本问题,如果新公约和新机制能帮助国际社会更好地保障老年人的权利,那么更高的成本也是可以接受的。更何况事实上,新的公约将提供更加体系化的决策框架,有助于各国制定更为高效的权利保障对策,从而降低在履行保障老年人权利之承诺上的成本。

无论对于上述争论持有何种态度和立场,我们都必须认识到,关于是否要制定新人权公约的辩论已经浪费了太多的时间、精力与资源。在世界各地的老年人面临着排斥、歧视和漠视等权利困境的情况下,如果工作组继续陷于是非二元论争的泥淖而逡巡不前,毫无疑问是对其历史使命的背叛。因此,工作组在2015年根据新的决议案再次变革工作方针,尝试以迂回的路径推动老年人权利保障的实质性进展。

(三)另辟蹊径:第七次会议后的新发展

2015年,联合国大会通过了第70/164号决议“加强促进和保护老年人人权和尊严的措施”,再次确认老年人权利难以得到现有机制妥善保护的事实,尝试协调“更好地执行现有机制”和“提出新机制”两种思路。决议首先承认《马德里行动计划》依然是唯一专门针对老年人权利问题的国际文书,明确“应当加强旨在实现其各项目标的措施”,鼓励会员国“探索各种替代措施”以改进对老年人权利的保护。为了实现决议确定的新基调,工作组再次改变工作方针,重点放在打造主权国家、国际组织、非政府组织等交流经验和制度方案的平台,以探讨改进和实现老年人权利方面的“最佳做法和经验教训”。不过,这种转变并非意味着《老年人权利公约》的讨论就此停止。根据决议,工作组依然肩负着商议“未来多边法律文书的可能内容”的使命。工作组绕开令人沮丧的关于是否制定公约的二元争论,开始寻求更具“实质性意义”的结果,即关于老年人权利的规范性法律文件应当具有哪些内容和采取何种方法。即使国际社会无法就新的《老年人权利公约》达成共识,关于规范内容的讨论也能为区域或国别层面的法律变革提供指引。因此,接下来的工作组也对会议议程与安排作出相应调整,具体表现为两个方面:

首先,工作组会议通过吸纳国家人权机构和非政府组织参与会议,不断提高会议的代表性。2016年举办的第七次会议回应联合国大会第70/163号决议,表决邀请完全符合《巴黎原则》的国家人权机构参加接下来的每一次工作组会议。工作组成为首个邀请国家人权机构参与的大会附属机构,产生了重要的表率作用,有助于国家人权机构在世界人权事业发展过程中发挥更大的作用。对于老年人权利议题而言,国家人权机构不仅可以通过其掌握的知识、经验和数据信息为会议讨论作出贡献,畅通主权国家间就老年人权利问题的交流与沟通渠道。另一方面,2016年开始的每届会议都批准吸纳更多的相关非政府组织参会。比如,2019年的第十次会议上获得批准的非政府组织数量达到破纪录的42个。这些来自世界各地的非政府组织成为老年人群体在国际社会表达自己需求与主张的重要中介。非政府组织的广泛参与标志着老年人更为充分地参与到关乎自身利益与权利的制度变革之中,以实际行动彰显了参与和赋能的权利方法。同时,代表老年人呼声的非政府组织也构成了制定新公约的巨大推动力量。正如前文所提到的那样,大多数非政府组织和民间代表都积极地支持或倡导新公约的诞生。

更重要的是,从“主要内容”到“可能内容”的转变带来了更多的实质性进展。在第七次工作会议上,得益于独立专家向人权理事会提交的全面报告,与会者就当前老年人权利保护所面临的规范缺失问题进行了热烈的讨论。在此过程中,一些国家代表的态度开始转变。比如,英国代表声明“愿意考虑进一步的人权标准”,但必须“充分理解这些问题的复杂性”,因为“并非所有问题都适合通过权利方法来解决”。以此为基础,工作组确定了未来历次会议的主要方向,即重点讨论“需要进一步保护老年人的人权的领域”和“国际社会为使老年人充分享受他们的人权需要更好处理的事项”。部分受到独立专家提交的全面报告启发,会议确定了14个重点领域,包括:平等和不歧视(基于年龄的歧视);遗弃、暴力侵害和虐待;自主和独立;无障碍、基础设施和生境;健康权和获得医疗服务的能力;司法救助;社会保护和社会保障;经济安全;工作权和进入劳动力市场;教育、培训、终身学习和能力建设;参与公共生活和决策进程;社会包容;老年人对可持续发展的贡献;长期护理和姑息治疗。

自此,接下来的每次工作组会议都会挑选两到三个重点领域,探讨该领域的概念、原则、标准以及现有权利保障机制的缺陷,并就可供采纳的方法、措施以及可供借鉴的规范经验展开交流与讨论。联合国人权高专办与经济和社会事务部根据选定重点领域编写“背景分析概述”(Background Analytical Overview Papers)和指导问题(Guiding Questions),就该领域的核心问题进行分析,确定讨论框架,帮助与会者提供更有效的信息。各与会代表根据相应问题框架,就本国权利保障情况和相应举措提交专题报告,并在正式会议上与其他国家、国家人权机构、非政府组织的代表就此展开探讨,以发现本国法律机制难以实现或者覆盖的部分,并在充分沟通的基础上以吸收和借鉴他国之经验“修补”本国之实践。截至2022年4月落幕的第十二届会议,工作组已经覆盖过半的重点领域。可以说,虽然国际社会还没有决定要起草《老年人权利公约》,但可能的《老年人权利公约》或者其他形式的人权文书的规范性内容在历次讨论中逐渐清晰和完善。正如有些非政府组织观察到的那样:“代表们可能还没有开始起草一份新的联合国公约,但他们无疑进行着某些基础性工作。”

从2011年到2022年,工作组在十一年的历程中从两个角度来完成其历史使命。首先,工作组通过构建链接主权国家、国际组织和民间社会的沟通平台,在掌握世界各地老年人的人权状况的同时,“探索现有框架中老年人权利未能得到充分落实的领域”。工作组与其他联合国人权机构携手合作,逐步确定了世界范围内老年人权利方面存在的实质性和规范性差距,向世界人民阐明了老年人权利国际保护机制变革的必要性。另一方面,工作组就改善权利保护机制的方案展开探讨,通过汇聚来自不同国家、不同领域的智慧与经验,逐步勾勒权利保护的理想蓝图,并推动世界各国就改革的形式、步调和具体方案达成共识。

三、中国参与《老年人权利公约》协商进程的立场与未来之路

在过去的十一年间,工作组以及其他相关联合国机构已经确认,当前老年人群体在权利享有方面存在着现实的差距,老年人的权利未能得到现有机制的充分保障。国际社会越来越认识到,老年人权利问题有其独特性,需要不同的理念、特别的机制以及整合全社会的力量,才能确保老年人所享有的权利得到不折不扣地实现。无论是现有规范机制的理论分析,还是工作组发展历程的历史回顾,都显示联合国人权法框架下的老年人权利保护机制无疑正走向一次巨大的变革。或者说,真正为了老年人的权利保障机制将要建立起来。中国作为拥有大量老龄人口的发展中国家,应当抓住孕育国际人权新机制的历史机遇,以更加积极的姿态参与老龄问题不限成员名额工作组及相关活动,为新机制的诞生做出更大的贡献,把握制定国际人权治理新规则的宝贵机会,增强中国人权叙事的话语权和说服力。

(一)中国在历次工作组会议中的立场和贡献

作为世界上最大的发展中国家和老龄人口大国,中国一向关注人口老龄化和老年人权利议题,积极参与和全力支持包括两次世界老龄大会以及后续行动在内的联合国老年人权利保护机制改革进程。中国始终积极参与工作组历次会议,分享我国在应对老龄化和保障老年人权利方面采取的措施和取得的成就,表明中国对于联合国老年人权利机制未来发展的立场。具体而言,中国的立场可归纳为以下几个方面:

坚持以全面平衡的视角看待人口老龄化和老年人权利问题,传达中国的人权观念和人权理念。中国在历次会议上始终强调“老龄问题不仅仅是人权问题,也是发展问题”。老年人权利保障应以经济社会发展为前提,呼吁各国将“老龄问题纳入经济社会发展的整体规划”,在社会整体发展的进程中考虑老年人的特殊需求,保障老年人的权利。中国代表团亦坚持和强调一以贯之的人权立场,强调个人权利和集体权利不可偏废,公民政治权利与经社文权利共同保障以及充分发挥国家在促进老年人权利保障中的责任,旗帜鲜明地支持老年人权利保障方面的国际合作,共同面对老龄化带来的人权挑战。与此同时,中国代表亦强调老年人权利保障应结合各国的社会发展水平、历史文化传统进行差异化分析,倡议对发展中国家提供必要的支持。中国在会议发言中多次提及,各国应从具体国情出发,充分、合理利用现有机制和资源,为加强和完善老年人权益保障采取切实可行的措施。

以务实而审慎的立场推进老年人权利国际保障机制的变革进程。中国赞赏并支持工作组会议对现有机制的缺陷和可能补救措施的讨论,并且积极参与关于新公约的缔约进程。在关于是否需要新公约的争论中,中国为避免引起进一步矛盾和对立采取了更为谨慎的中立立场:避免就新公约直接表达出支持或反对的态度,而是专注于老年人权利保障的现实情况等“基础性问题”以及如何在现有机制环境下制定行动计划等“实质性问题”。“循序渐进开展工作”、“逐步累积共识”是中国一以贯之的表态,也成为许多国家的共同立场。从第七次会议后工作方针的转变来看,这种务实的态度无疑具有相当的前瞻性。暂时回避是与否的二元论争,更多地围绕基础性问题和实质性问题展开讨论,在分享和协商中逐步积累共识,确实是一种更容易产生实质性进展的道路。而中国亦用实际行动表达了对后续行动的支持。中方代表团在第七次、第八次会议上的发言在坚持一贯立场的同时,进一步阐释了中国在老年人权利保障方面的理念和经验,如以“积极老龄化”重塑社会老年观念,塑造老年人的正面形象,倡导“积极看待老龄社会,积极看待老年人和老年生活”;引导老年人群体树立新老年观,引导老年人保持“健康心态和进取精神”,为社会发展做贡献,等等。在这一问题上,中国代表团结合我国实践提出两点促进老年人社会参与的有效经验,包括在保障合法权益的前提下支持老年人以“延长工作年限”“自主创业”“志愿服务”等形式发挥“余热”,发挥老年人的“言传身教作用”以及在化解社会矛盾、维护社会稳定、增进社会和谐方面的经验和威望优势。再比如就养老服务而言,中国亦着重分享“构建居家为基础、社区为依托、养老机构为补充、医养相结合的养老服务体系”方面的实践经验,初步阐释了以家庭生活为中心、以代际团结为原则的中国式养老方案,充分彰显中国“尊老”“敬老”“养老”的传统美德以及相关实践经验。

整体而言,中国对于联合国《老年人权利公约》的磋商进程始终给予高度关注与重视,并以务实而审慎的立场和积极主动的合作为相关进程的顺利推进作出了巨大的贡献。但另一方面,审慎立场也容易被认为是“缺少明确态度”或“害怕人权标准”而遭到质疑与批评。中国如果想要在必然发生的老龄权利工作机制变革中占据更多的主动性,就必须以“更具实质性的贡献”积极地参与并且实质性地推进相关进程。

(二)更深层次参与联合国老龄权利工作机制变革进程的建议

中国应当把握联合国老年人权利保障机制变革的历史机遇,在坚持我国人权立场的基础上,以更加积极的姿态参与协商进程,向世界宣传中国的人权主张,在未来的老年人权利国际法机制中占据主动地位。基于当前联合国老龄问题不设名额工作组会议进程中反映出来的关键问题,笔者尝试对我国参与工作组会议及相关机制的未来提出三点建议。

1.加强信息收集,以丰富的数据和扎实的案例介绍我国在老年人权利保障方面的成就和经验

在历次工作组会议上,老年人权利保障方面的数据与信息收集话题被反复提及。在首次会议上,与会成员就对数据收集的重要性达成了共识。“老年人人权保护方面还有巨大差距,包括当前数据收集……如果没有这些工具,就更难确保有效监测和实现无歧视的所有人权。”详实全面的数据信息可以系统性地显示现有机制的成效,凸显老年人的权利状况,以证明权利差距的存在,而且构成国际社会就制定新公约或者引入其他机制的重要事实依据。切实有效的权利保障机制和全面系统的权利标准亦需要更多的数据、案例来支持。新的指标或标准体系被视为未来人权文书中“可能内容”的重要组成部分,在关于“平等与非歧视”“自主与独立”等重要领域的讨论中得到特别关注。指标或标准体系若想要具有广泛适用的意义,获得各个国家的普遍认同和接受,就必须建立在分析大量代表不同群体的数据和案例的基础上。正如第六次会议报告所总结的那样,“我们知道可持续发展目标已经商定,所以我们现在需要的是一个方法得当、相关、可测量、有时效、可查阅和易解读的指标框架。指标应涵盖所有人群并对年龄问题有敏感认识。我们需要分解数据并确定更适合衡量与老年人有关具体情况的指标”。联合国老龄问题独立专家在访问中国时也指出,“要制定有效的政策,必须要有数据和分析”。许多研究者指出,老年人群体在内部高度分化,而且往往与其他特定群体形成复杂的交叉重叠,性别、区域、身体条件、财产状况、社会关系网络等方面的因素不仅造成老年人个体的权利实现状况的差异,也会带来权利保护实践过程中的差异。这就意味着,作为标准基础的案例和数据不仅要足够丰富,还必须具有相当的代表性。

中国是一个老龄人口大国,也是世界上最大的发展中国家,在相关资料收集方面有着得天独厚的优势。同时,我国历来有着“孝亲敬老”的文化传统,向来重视维护老年人的权益,在促进老年人参与社会发展方面有着深厚的历史积淀和丰富的实践经验。我国可以顺应联合国老年人权利机制变革过程中对于数据信息的需要,收集、整理和归纳相关数据和案例,以充足的实证论据阐明中国在老年人权利保障方面所面临的处境、需求和对策,使酝酿中的人权标准能够最大限度地顺应中国社会发展和权利保障的需求。

2.强化理论研究,凝练权利话语,提炼和总结有“中国特色”的概念、经验和制度实例

新的人权公约的优势之一在于能够为人权法治体系引入新的理念和标准。《残疾人权利公约》引入了许多新的理念和概念,如参与决策、合理便利、法律能力等。这些属于残疾人权利的范畴也是老年人权利保障所关注的重点,并且成为工作组选定的重点领域。但事实上,老年与残疾是截然不同的两种状态,老年人在平等地融入社会生活方面有着自己独特的考量与需求,比如强制退休制度的存废问题,就关涉个人自主、老龄化效应和代际平衡的多方面考量,需要结合各国实际进行更深层次的评估与分析。老年人权利保障也关涉现有权利公约不曾提及或鲜有关注的新范畴,如姑息治疗、临终关怀、年龄歧视等。此类问题具有鲜明的现实意义,实践中已经出现不少范例,然而尚未被转化为权利话语。另一方面,老年人权利概念本身面临着技术上的概念不清、内容不明等难题。一个最老生常谈的问题在于,如何定义“老年人”?“老年人本身是一个复杂的概念,不同国家、不同地区、不同历史时期、不同宗教、不同文化传统对于“老年人”可能有着不同的定义。”如何界定各项权利的规范意义和标准,如何明确各方的义务和责任,依旧有待于更加深入的多学科研究予以揭示。

时至今日,联合国老龄权利机制变革进程所要求的已经不仅仅是“支持或反对”的表态,而是在未来机制“主要内容”或“可能内容”的实质性意见。我国应当强化老龄问题研究中的人权视角,运用权利话语阐述中国老年人群体的处境与需求,用人权话语重述我国在保障老年人权益和促进老年人社会参与方面的优秀理念、良好做法与实践经验,提炼和总结有“中国特色”的老年人权利保障方案,以有力的论证宣传中国的人权成就和人权理念,讲好老年人权利保障的“中国叙事”。比如,积极应对人口老龄化已经成为我国关于人口老龄化和老年人问题的国家战略。以人权视角解读积极应对人口老龄化战略的理念、原则与方案,推动中国战略与人权话语相结合,不仅能够让世界更加了解中国的“养老故事”,也能促进人口老龄化应对方面的国际合作。

3.坚定立场,寻求伙伴,积极推动区域级的老年人权利保障方面的合作,凝聚共同声音,以实践推动变革进程

新的人权公约,或者说得到广泛认同的人权标准很难经由简单的提议而诞生,需要针对不同国家的社会环境、权利观念、实践进展进行长期甚至反复的磋商,在相互协调中逐步积累共识。形成最广泛的普遍共识总是更为困难,在国际社会就老年人权利达成“合意”之前,我们可以寻找权利保障道路上的伙伴,达成小范围的合意,通过区域性的人权文书和机制积累经验,推动更广泛的实践。

从历史的角度来看,老龄问题不限名额工作组的诞生很大程度上就受到区域缔约进程的启发。美洲国家组织于2015年通过了全球首个专门保护老年人人权的区域性国际公约。非洲联盟亦在2016年通过了《关于非洲老年人权利的议定书》。值得注意的是,该议定书给予非洲现实情况和实践经验充分关注,包括强调老年人在教育、调节社区矛盾以及抚养孤儿方面的角色和责任。此外,欧洲联盟亦根据《欧洲社会宪章》《欧盟基本权利宪章》等文书及相关司法机制为老年人提供一定的保护框架,而且主要基调在于对抗年龄歧视和促进老年人的社会融入。这些区域性的权利保障实践得到工作组会议的重视,其中数次会议均设专题论坛讨论这些区域经验。

令人遗憾的是,作为世界上老年人口最为庞大和密集,而且历来共享着“尊老敬老”文化传统的亚洲区域,尚未在老年人权利方面达成广泛的区域性共识,也没有形成富有成效的区域实践。从这个角度来讲,中国应当更加积极地推动亚洲地区老年人权利保护的相关磋商,以共享的价值理念、相似的历史与共同的命运为基点,求同存异,凝聚共识,推动亚洲区域的合作,构建亚洲区域老年人权利规则和标准体系。事实上,伴随着“区域全面经济伙伴关系”(RECP)的落地,亚太地区在包括养老服务在内的社会服务方面的合作正迎来前所未有的历史机遇。从政策与法律的角度来看,东亚国家在家庭赡养、居家养老服务、社区照顾和医疗康养等方面的政策与法律制度存在许多相通之处,比如均重视支持家庭照护者的能力建设、强调家庭内部的隔代照护,等等。从历史发展的角度来看,中国的老龄事业发展历来重视与日本、韩国、新加坡等国家的交流与合作。已经形成了许多良好的合作机制。密切的关系更为深层次的合作奠定了良好的基础。中国可以从养老服务、老年辅具、医疗康养、老年文旅等老龄产业的商业合作开始,协商制定相关产业在人员培训、服务标准、融资渠道等方面的区域行业规范,以私营部门的深入合作孕育更大范围的共识,最终为东亚区域的《老年人权利公约》奠定基础。

四、结语

21世纪是老龄化趋势加速推进的时代,老龄化与权利问题以前所未有的形式相互交织。运用人权话语已经成为中国开展国际合作、加入国际竞争的必要条件。中国应当更加主动和深层次地参与联合国老年人权利机制的运作和变革进程,在坚持一贯立场的同时,以更充足的论据、更充分的说理介绍我国的老年人权利保障方面的理念、制度和方案,推进相关联合国进程,提升在联合国人权系统的话语权和影响力。

全面系统而具有较强可执行力的老年人权利国际机制的诞生并不容易,或者可以说是困难重重。但正如第六届工作组会议主席Alan Cordina在总结报告中引用埃莉诺·罗斯福所表达的那样,“更聪明的办法是希望而不是恐惧,是尝试而不是不尝试。我们毫无疑问知道的一件事就是,说‘做不到’的人什么事都做不成”。在这个问题上,中国有意愿也有能力以更加积极的姿态参与到联合国老年人权机制的变革进程,为世界老年人权利保障事业贡献经验与智慧。

(张万洪,武汉大学人权研究院院长、教授。)

Abstract:Since its establishment,the UN Open-ended Working Group on Ageing has shouldered the historic mission of exploring“possibility”and even laying the“foundation”for the Convention on the Rights of the Elderly.Although the formulation of a convention on protecting the rights of the elderly has been widely supported by civil society and many countries,the formulation still faces various difficulties.Based on adhering to the integration of“human rights”and“development”,China should take countermeasures to adjust to the new changes in relevant fields,and is more deeply involved in the reform of the international protection mechanism for the rights of the elderly by means of successful cases studies,concise expression of rights,and regional contracting practices,to enhance China’s voice in future international human rights governance and make greater contributions to the security of the rights of the elderly around the world.

Keywords:Rights of the Elderly;Convention on the Rights of the Elderly;UN Human Rights Mechanism;International Human Rights Law

(责任编辑 李忠夏)

京公网安备 11010102003980号

京公网安备 11010102003980号