内容提要:我国已经初步形成残疾人权益保障法律体系和体育法律体系,但不能当 然得出我国残疾人体育权利法律保障体系业已确立的论断。我国残疾人体育权利法律保障的基础源于宪法学科所界定的“基本权利束”,法律保障规范呈现出规范类型多元化、效力层级完善化、立法内容多样化的特征。相比康复权、就业权和教育权,残疾人体育权利法律保障尚存在公私合作保障模式中行政给付责任分配不清和缺乏相应司法救济的问题。为更好实现残疾人权益,保障 “平等、参与、共享”的目标,需要推进残疾人体育权利法律保障的均等化和多元化,实现残疾人平等权利、全面发展、融入社会。残疾人体育权利法律保障的完善应在公私合作保障模式中引入辅助性原则,以行政公益诉讼为权利保障新渠道,实现残疾人群众体育、竞技体育与体育产业的协调发展。

关键词:残疾人 残奥会 体育权利 人权

一、问题的提出

《中国残疾人体育事业发展和权利保障》白皮书指出:“体育对包括残疾人在内的每个人的生活都具有重要价值,残疾人体育重在参与,这是残疾人的一项重要权利,是人权保障的重要内容”。这也是我国首次就残疾人体育事业发展发表白皮书。2022年北京冬季残疾人奥林匹克运动会胜利闭幕,这是我国第六次参加冬残奥会,也是代表团规模最大、运动员人数最多、参赛项目最全的一届,位居金牌榜和奖牌榜第一位,运动成绩取得了历史性突破。相较于我 国残疾人运动的蓬勃发展,残疾人权利法律保障仍是立足于满足基本生活,以康复权、就业权和教育权为重心,对残疾人体育权利重视和保障不足,这与《“十四五”残疾人保障和发展规划》提出的到2035年残疾人全面发展和共同富裕取得更为明显的实质性进展的主要目标仍有差距。在高质量发展、实现共同富裕的新时代发展主题下,立足于8,500多万残疾人国情,为更好实现残疾人“平等、参与、共享”的目标,促进共同富裕,助力残疾人体育事业整体水平迈进新台阶,需要着力推进残疾人体育权利法律保障的均等化和多元化。均 等化是实现残疾人体育权利的法治基础和前提,是“形式平等”向“实质平等”的转向。多元化是残疾人在实践中参与体育活动的类型多样性和权利保障主体的多元化,法律保障普通残疾民众参与健身活动的权利、残疾运动员参与竞技体育的权利、特殊教育学校学生参与体育活动的权利。在残疾人体育权利法律保障的基础上,处理好残疾人日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,已经成为新时代残疾人体育权利法律保障的核心问题。

目前,我国已形成以《中华人民共和国宪法》(以下简称《宪法》)为核心,以《中华人民共和国残疾人保障法》为主干,以 《残疾人教育条例》《残疾预防和残疾人康复条例》《残疾人就业条例》《无障碍环境建设条例》等为重要支撑的残疾人权益保障法律体系。此外,我国也基本形成以《中华人民共和国体育法》(简称《体育法》)为核心,相关体育行政法规、规章及文件为补充的体育法律体系。虽然残疾人权益保障法律体系和体育法律体系基本形成,但并不能推断出残疾人体育权利法律保障体系就业已形成。一方面,虽然残疾人权益保障和体育法律法规体系业已形成,但残疾人体育权利法律保障并非是上述立法的简单叠加。另一方面,“立法重心主义”主导了权利保障的话语权,但纯粹立法主义本身必然会掣肘权利保障,而现代行政国家的崛起昭示着权利保障愈发受行政问题的影响,以及司法机关作为公平正义的最后一道防线,也必须回应公民权利保障诉求。面对当前我国主要社会矛盾和法治建设基础已经发生的根本变化,残疾人体育权利法律保障不应仅局限于立法保障,寻求行政给付、司法救济与立法保障三者的有机平衡成为残疾人体育权利保障的现实需求。

二、残疾人体育权利法律保障的现实状况

我国关于残疾人体育权利的研究肇始于国际残疾人人权运动的兴起,在通过立法保障体育权利的共识达成后得到发展,并呈现出先国际后国内、从道德化论证到规范实证分析证成体育权利,进而提出建构完善的立法体系以保障权利的特点。但目前国内相关研究要么将残疾人体育权利径直认为是基本权利或基本人权,要么采取回避态度。即使存在对残疾人体育权利的论证也只是简单套用人权理论,仅使体育权利具有人权的“外衣”。“权利永远不会超出社会的经济结构以及由经济结构所制约的社会的文化发展”。虽然体育权利以人权为立足依据,但人权的实现最终还是要回归到各主权国家的立法保障,因为“国家保障人权是最佳人权保障机制”。《宪法》作为我国法律体系的根本法,无论是传统部门法还是新兴交叉法学均以其为根基并在此基础上展开自身的规整逻辑,所以体育权利属性界定须回归并寻求宪法支撑。

(一)作为 “基本权利束”的残疾人体育权利

体育法学界普遍认为体育权利是基本权利或应当是基本权利,对其证成路径可以概括为两类。一类是纯粹以国际人权文件为视角,认为体育权利是基本人权或体育人权,区别在于前者认为体育权利是基本人权在体育领域的延伸,而后者强调体育人权是一项独立权利。虽然两者认知有差异,但基本遵循国际人权文件为论证依据。此证成路径合理正当,但并未解决体育权利的国内法属性问题。因为体育人权并不必然是一项法定权利,也不能直接推导出体育权利的法律属性,更无法操作和实现权利。另一类是权利推定,它以基本权利规范或其他规范作为推定依据,并以国际人权文件作为辅助的双重证成路径。但已有研究并未着重于基本权利规范,而是转向了《宪法》第21条第2款并将其奉为圭臬,原因在于体育权利难以从单一的基本权利规范中推衍,可是《宪法》第21条第2款也难承体育权利论证依据之重任。一方面,《宪法》总纲条款必然与基本权利条款相异,即使在某种意义上总纲条款与基本权利条款两者相互成就。但根据基本权利的双重属性,第21条第2款只是一种纯粹的客观法规范,无法从中得出个人主观权利,简言之,公民并不享有要求国家发展体育事业的权利,特别是无权要求国家采取某种具体的措施。另一方面,体育权利的证成从教义学视角而言,其真正的任务在于如何根据现有的基本权利条款诠释出宪法上的体育权利。所以,基于《宪法》第21条第2款推衍出体育权利的观点有待商榷。《宪法》第21条第2款虽然并不能推衍出体育权利,但 其针对国家规定的义务,在宪法不能直接适用的国家中可以通过立法的方式将公法价值转化为具体立法,具体表现为国家建构体育权利保护的法律体系,而第21条第2款就是《体育法》第1条 “根据宪法,制定本法”的依据。不可否认“根据宪法”确实被诟病过,但经过 2018年宪法修改将“法律委员会”更名为“宪法和法律委员会”后,该意涵也逐渐从形式性向实质性和规范性转变。

基本权利具备双重属性,但并不能简单地通过阐述某一权利的双重属性转而径直认为该权利就是基本权利。回到教义学视角,对体育权利的论证需要对复数基本权利规范进行体系化诠释,这也是为了解决依据单一基本权利规范难以推衍出体育权利的困境。虽然这种权利推定会被质疑认为体育权利的内涵将 无所不包,但一方面在基本权利保护范围上,通常会采取宽泛的理解,避免过早地将可能属于基本权利内涵的事项排除出去,以保证最大化保障基本权利。另一方面,将体育权利推衍依据限定在有限的基本权利规范上,一定程度缓解了上述质疑,当然任何一种论证方法都不可能做到绝对地正确与科学。体系化诠释意味着体育权利并非隶属于单一基本权利条款而是多项基本权利条款。具体展开如下:首先是《宪法》第38条人格尊严条款。它具有双重规范意义,一方面“中华人民共和国公民的人格尊严不受侵犯”是概括性的一般规定;另 一方面“禁止用任何方法对公民进行侮辱、诽谤和诬告陷害”则是“一项个别性的基本权利保障内容”。人格尊严条款与人的尊严密切相关,当保障的内容 越接近人本体特质,这种保障就越明晰,意义也就越重大。残疾人体育权利保障所保护的是人的尊严所派生出的个人主体性、身份利益和平等利益。其次是《宪法》第33条第3款人权条款。虽然体育人权已形成一定共识,但“国家尊重和保障人权”过于抽象,无法为体育权利保障提供具体化的指引,所以需要结合具体基本权利。最后是《宪法》第46条和第47条。虽然不能直接纯粹依据受教育条款推衍出完整的体育权利,但不可否认该条款与学校体育的关联性。同时第47条也包含了“公民享有从事各种体育活动、健康的娱乐活动等文化活动的权利”。值得注意的是完全依托健康权证成体育权利的观点值得商榷,因为“借用一个尚未在宪法上正式承认的基本权利来证明另一个基本权利,不但缺乏证明的可信度并且是一种不科学的证明方法”。

就严格意义而言,残疾人体育权利并非是法律概念而是学术概念,因为无论是在残疾人权益保障法律体系还是在体育法律体系中均未立法明确一项专门的体育权利。即使是2022年修订后《中华人民共和国体育法》也只是将其规定为“公民依法平等地享有参与体育活动的权利”。综上,以《宪法》第33、38、46、47条体系化解释出的残疾人体育权利并非是宪法明确的基本权利,而是法教义学上的概念,是宪法学上的证成,是作为“权利束”存在的。在此意义上,残疾人体育权利的内涵以及保障路径应纳入人格尊严条款、受教育权条款、文化权条款等予以分别讨论。此外作为“权利束”的残疾人体育权利也为其意涵的扩容提供了可能性,尤其在数字体育时代。

(二)获得法律保障的残疾人体育权利

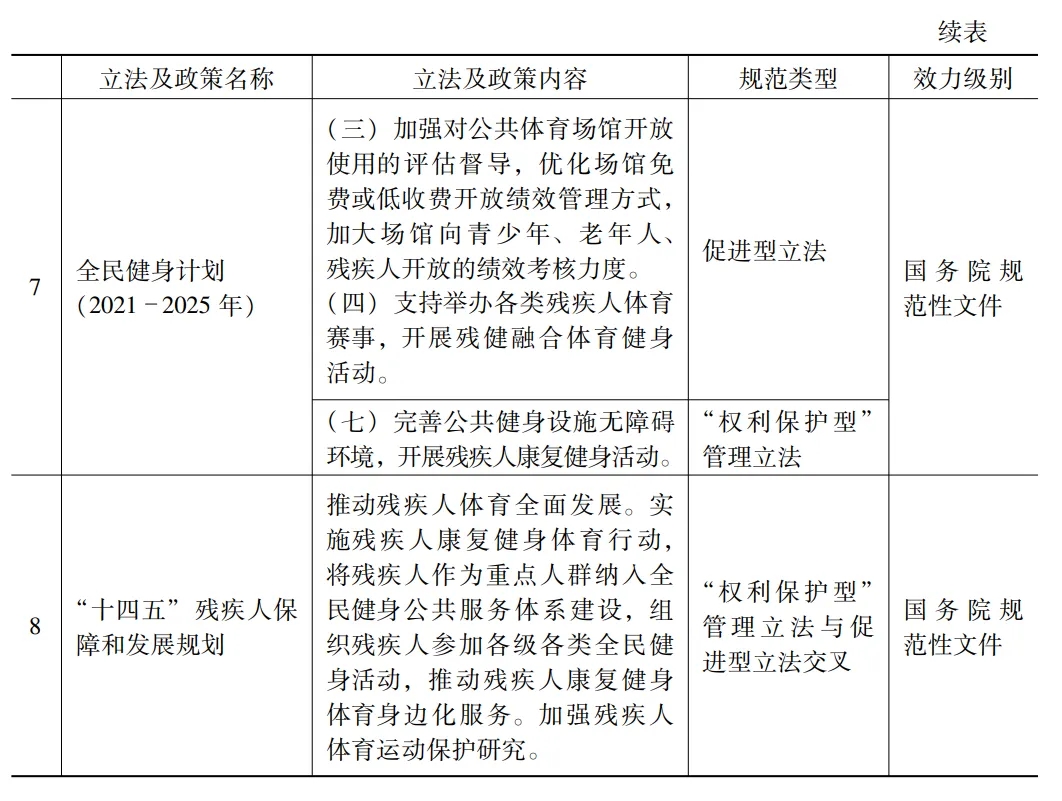

新中国成立以来,特别是党的十八大以来,中国残疾人体育事业取得了举世瞩目的成绩,这与法律保障不无关系。在权利话语越来越彰显和张扬的时代,立法规范对体育权利的明确相较于单向度强调国家机关职责显得更为重要,残疾人体育权利的终极保障离不开立法确认。纵观表1,我国残疾人体育权利法律保障呈现如下特点。

首先,残疾人体育权利立法保障表征为“权利保护型”管理立法和促进型立法的耦合。“传统管理型”立法体现在教育、卫生、体育、环境等领域,立法是服务于政府管理,随着我国由管理型政府向服务型政府的转变,传统管理型立法也由强化行政管理转向权利保护,衍生出了“权利保护型”管理立法,其特征是国家对残疾人体育权利提供基础性和兜底性的保障。这种基础性体现为残疾人参加康复健身活动的权利、参加竞技活动的权利以及特殊学校学生参加体育活动的权利,立法规范表现为2022年修订后《体育法》对残疾人参与 体育活动予以特别保障,以及《公共文化体育设施条例》《全民健身条例》对残疾人的特殊需求予以考虑。而促进型立法是指在残疾人体育权利保障尚未良好发展的领域,侧重通过政策引导、鼓励推进等方式,吸引市场主体和社会组织积极参与以解决供需平衡问题的立法模式,其强调和鼓励社会的参与。如《残疾人保障法》鼓励社会组织开展残疾人体育活动,《公共文化体育设施条例》规定残疾人享有免费或者优惠的权利,《全民健身计划(2021-2025年)》鼓励举办各类残疾人体育赛事,开展残健融合体育健身活动。当然“权利保护型”管理立法和促进型立法并非是泾渭分明的,而是会出现相互融合的现象,会在不同阶段对立法模式有所侧重。

其次,残疾人体育权利立法效力层级相对完善。不同层级法律规范的效力、内容以及作为执行依据的程度亦不相同,多层次立法既完善了法治统一又细化了权利保障内容。《残疾人保障法》《体育法》作为法律从宏观层面规定了国家是残疾人体育权利保障的主体并鼓励社会参与。《全民健身条例》《公共文化体育设施条例》《无障碍环境建设条例》以上位法为立法依据,进一步规定国家通过充分考虑残疾人行使体育权利的特殊需求来履行职责。作为法律效力层级较低和数量较多的部门规范性文件则,呈现出制定形式的系统化和长期性的特点,充分发挥了其制定内容的灵活性和具体性的优势。如《全民健身计划(2021-2025 年)》通过加大绩效考核力度进而评估督导公共体育场馆开放是否考虑了残疾人的特殊需求。

最后,残疾人体育权利保障内容表征为完善基本公共体育服务体系、提升残疾人竞技水平和开展多元化全民健身活动。《关于加快推进残疾人社会保障体系和服务体系建设指导意见的通知》《关于加快推进残疾人小康进程的意见》 和《“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》指出公共体育服务机构不仅要提供适合残疾人的服务内容和活动项目,还要对残疾人免费或者优惠使用公共体育设施,以完善残疾人基本福利制度。同时为寻求适合残疾人的体育健身项 目,还要求各县(市、区)建设残疾人体育健身示范点。随着越来越多的残疾人运动员参加国内国际残疾人体育赛事并取得优异表现,残疾人体育赛事的影响也不断扩大。为此《“十四五”残疾人保障和发展规划》和《中国残疾人体育事业发展和权利保障》白皮书指出以北京冬残奥会和东京残奥会等重大国际赛事为契机,实施残疾人奥运争光计划,以提升残疾人竞技体育水平。当然竞技体育水平的提升离不开全民健身,残疾人作为全民健身公共服务体系的重点 人群,国家对残疾人参加全民健身的保障也历经了“残疾人自强健身工程”“残疾人体育健身计划”到如今的“残疾人康复健身体育行动”。

(三)仍需完善保障的残疾人体育权利

残疾人体育权利的立法呈现出规范类型多元化、效力层级完善化和保障内容多样化的特征,但纯粹依据权利规范基础推导出国家违反 (或未履行)权利保护义务则存在缺陷与不足,甚至沦为“纸面上的权利”。所以通过履行机制和权利监督从整体的制度设计角度去研究权利实现的制度主义进路(Institutional Approach)愈发得到重视,而如何围绕权利规范寻求行政给付与权利救济的有机平衡点就成为新时代中国残疾人体育权利保障的现实问题。当然制度主义进路首先要关注社会资源有限性问题,因为国家在一定阶段的财政资源并非是无限度地运用于残疾人体育权利保障领域。残疾人体育权利保障面临的行政给付欠缺,原因可以归结为“所得不足”“钱不够用”,为此立法规范也多次强调鼓励社会参与,构建多元化保障主体。事实上我国在推进残疾人事业的工作实践中,已形成党委领导、政府负责、社会参与、残疾人组织充分发挥作用的工作体制。这是为了克服国家垄断公共体育事务管理的传统模式所带来的弊 端,而由国家借助私人力量履行权利保障职责的公私合作保障模式。但公私合作保障模式中国家与社会共同给付改变了传统 “国家—公民个人”双方结构,转向“国家—社会(私人主体)—公民个人”三方结构,进而产生了国家与社会责任重新分配问题以及私人力量履行公共职责是否受司法审查的问题。而如何在公私合作保障模式下确定责任机制,既保障残疾人体育权利的行政给付不受影响,又能界定国家与社会责任,是多元主体协同保障的重要命题。

此外,在我国“立法机关规定权利—行政机关依法执行—司法机关事后审查”的流程设计已成为权利得以体系化保障的重要标志。倘若把立法机关制定法律推向极端,司法机关就不再是权利救济的最后一道防线,这时“法官是自 动售货机,投进去的是诉状和诉讼费,吐出来的是判决和从法典上抄下来的理由”,但这只是极为理想的模式。目前我国关于残疾人体育权利保障只集中在立法规范和行政机关依法执行,那么强化权利的司法救济就显得尤为重要,而司法救济缺失的原因一方面是残疾人体育权利未被明确法定化和权利的内涵缺乏明确指向,另一方面是司法机关对《体育法》第32条的片面理解。体育权利内涵的探究可谓是体育权利研究的“元问题”,虽然权利内涵仍存在争议,但无论是《国际体育教育、体育活动与体育运动宪章》(International Charter of Physical Education Physical Activity and Sport,简称ICPEPAS)将其限定为体育教育、体育活动和运动,还是《体育法》将体育划分社会体育、学校体育和竞技体育,抑或是依据基本权利的双重属性将体育权利与其他基本权利进行融合交叉,其内涵均可被体育“权利束”统摄,当正面阐释权利内涵的路径愈发困难时,是否可以依托司法实践另辟蹊径?本文试图基于已有司法实践为残疾人体育权利司法保障做一番尝试探讨。

三、残疾人体育权利法律保障的现实意义

“发展残疾人体育,对于保障残疾人平等权利、促进残疾人融合发展、推动残疾人共享经济社会发展成果,具有重要意义”。残疾人体育权利的法律保障更是一个社会文明程度的晴雨表,一个国家人权保障的标尺。

(一)实现平权、全面发展、融入社会

国家对残疾人参加体育活动的权利给予特别保障,要求公共体育设施免费或低收费向残疾人开放无不体现差别原则,并以此来解决残疾人在社会与经济上的不平等问题,是形式平等向实质平等的转向。根据差别原则,应当对社会和经济的不平等做出一种适当的安排,能适合于最少受惠者的最大期望利益,所以通过法律赋予弱势主体(残疾人)体育权利既是为了保护弱势个体,同时也是为了保障弱势群体,保证公共利益的实现,这种公共利益的最终走向是去 歧视化和实现平权,而补偿原则和互惠价值无疑为此提供了理论支撑。补偿原则认为,为了平等地对待所有人,提供真正的同等机会,社会必须更多地关注那些天赋较低和出生于较不利地位的人们,对残疾人体育权利的补偿不仅表征为国内法的特殊规定也包括国际人权文件。如《残疾人权利公约》(Convention on the Rights of Person with Disabilities,简称CRPD)第30条第5款第2项要求缔约国“确保残疾人有机会组织、发展和参加残疾人专项体育、娱乐活动,并为此鼓励在与其他人平等的基础上提供适当指导、训练和资源”。ICPEPAS第1条第3款规定“必须为所有人提供包容、适宜和安全的机会来参与体育教育、体育活动和体育运动,特别是……残疾人”。当然差别原则不等同于补偿原则,它不要求社会去努力抹平障碍,但需要分配资源以改善最不利者的长远期望,更需要国家履行义务保障残疾人享有实现体育教育、体育活动和运动所必须的各种设施、场地、服务、条件(合称体育设施)的权利。国家必须具有足够数量的、行之有效的体育设施,即体育设施的可提供性(availability);国家所提供的体育设施必须面向所有人不得歧视,即保证体育设施的可获取性(accessibility);国家提供体育设施的方式应当充分考虑特殊人群的需求,即保障体育设施的可接受性 (acceptability);所有体育设施的提供不仅是可接受的,而且必须是适当和高质量的,即确保体育设施的质量 (quality)。

差别原则同样表达了互惠性,它是一个互相有利的原则,可以理解为自由而平等的公民互相尊重各自的人格和生活方式,为了协作和共同生活,强者辅助弱者并让弱者能够在保持自尊心的状态下参与社会。作为弱势主体和受歧视者的残疾人融入社会的“成本”较高,这一方面归因于自身生理或体能的缺陷导致产生融入社会的心理障碍,另一方面社会对残疾人的歧视和偏见以及融 入社会渠道的不健全等社会环境更是对残疾人形成了“无形圈禁”。而参与体 育活动为残疾人回归社会提供了有效平台,体育活动本身所具有的纯粹性、开放性以及平等性使其成为残疾人融入社会最便捷的渠道。体育活动对于残疾人的价值不仅体现在体育自身的社会功能,更包括作为权利形态的体育。当这种社会功能与主体的需求相契合,作为该社会功能载体的体育权利就变得尤为重要。当互惠性编织到体育权利法律保障体系之中,回馈、酬答和相互有利的主体就不再局限于作为弱者的残疾人,而是更为宽泛的公民。当然残疾人的健康权利也通过参与体育活动权利的保障而得到更好的保障。

(二)实现共同富裕目标

习近平总书记强调“要促进残疾人全面发展和共同富裕”。共同富裕是马克思主义关于社会发展的一个基本目标,亦是社会主义国家的本质要求,其由“共同”和“富裕”两个面向构成。“共同”蕴含着主体的全面性和成果的共享性,它指向没有阶级差异的全社会所有人,不搞两级分化但更加注重对农村、基层、相对欠发达地区和困难群众的倾斜,以防止“马太效应”和“阶层固化”对社会弱势群体和受歧视群体行使权利的影响。为此《“十四五”残疾人保障和发展规划》指出要 “提升残疾人康复、教育、文化、体育等公共服务质量,推动残疾人体育全面发展。”“富裕”是物质财富和精神财富双结合的全面富裕,是政治文明、物质文明、精神文明、社会文明和生态文明高度发达的新文明形态,要避免陷入同时富裕、平均主义陷阱。尽管我国法律规范体系不断趋于完善,但在百年未有之大变局之际,社会诉求多元化,社会矛盾多样化,尤其是体育权利法律保障不平衡给残疾人行使权利带来的困境,使共同富裕的实现遭受严峻挑战。残疾人体育权利法律保障体系建构是促进共同富裕发展目标实现的重要法治保障,是缓和矛盾纠纷和强化社会治理的重要抓手,是接近正义的关键环节。法律是保障公民享有权利、接近各类社会资源和实现社会资源分配的基础要件,若不考虑残疾人等困难群体行使体育权利的特殊需求,将会造成残疾人群体的边缘化。

四、残疾人体育权利法律保障的完善路径

基于上文分析,我们认为残疾人体育权利保障面临公私合作保障模式中行政给付责任分配不清和司法实践困境,而将抽象化的体育权利保障具化为公共体育服务面向则能更为直面客观探究权利保障内容。

(一)行政给付责任困境突破:辅助性原则

公私合作保障模式涉及多元主体参与,政府购买公共体育服务则是国家将部分体育权利保障的供给责任转移给私人主体的表现。这意味着我国公共体育服务的供给从政府单一模式转向公私合作保障模式。行政给付模式的转变缓解了社会需求激增与行政供给不足的矛盾,但公私合作保障模式中“政府—社会(私人主体)—残疾人个体”的三方法律关系结构也挑战了传统的“政府—残疾人个体”之间的双方法律关系结构,这使得政府的角色定位发生改变,系统地瓦解了传统政府的总体责任,进而产生了政府与社会责任划分不清的困境;另一方面,当政府将部分公共体育服务供给转移给私人主体,作为供给者的私人主体天然具有追求经济利益最大化的属性,不免会偏离公共服务目标。当我们在宣扬公私合作保障模式所带来的益处时,我们更应当注意“公私合作保障模式是在一个非常强调和重视责任的背景下产生的”。政府负有对残疾人公共体育服务的给付义务,并通过“基本权利束”的形态得到宪法和法律的确认,但给付的责任、范围及方式等则需要借助辅助原则。因为辅助原则是一项中性价值取向的原则,它要解决的是多层次治理结构中,不同权能在不同治理层次上的分配,权能的对应面就是责任。辅助性原则于20世纪50年代滥觞于德国,并逐渐成为学界通说。它包含两个面向:一是处理政府与私人(市场)的关系,当某些事务可以由私人或市场解决的,由其自身承担,若不能解决,则由政府承担;二是处理中央与地方关系,当下级政府不能独立承担时,由上级政府提供辅助,上级政府的辅助行为不能替代下级政府的自助行为。本文讨论的是第一个面向,即充分利用社会力量和公共服务的社会化,揭示个人相对于社会与国家具有处理某项事务的优先权。

行政给付是辅助性原则的典型运用。具体而言,辅助性原则具有 “消极意义”和“积极意义”两个层面,消极意义辅助性原则是指个人与社会能够解决的,国家不必要也不应该介入;积极意义辅助性原则是指个人与社会无法胜任某项事务的处理时,国家应主动相助。而解决残疾人公共体育服务行政给付责任困境的关键就是根据公私合作保障模式中不同层面的辅助性原则去厘清供给过程中政府的责任。在消极意义辅助性原则层面中残疾人体育权利法律保障首先需要政府与私人主体签订购买残疾人公共体育服务合同,这时政府并不是直接的提供者,而是以购买者的身份为残疾人体育公共服务挑选适合的直接提供者。虽然在订立合同过程中双方法律地位会出现一定的不对等性,但应防止政府拥有超越契约精神和法律的特权,这也是为避免公私合作保障模式中出现“政热社冷”问题。此时政府的责任就是合同责任,确保合同的签订与履行。当然,合同责任并非是单独存在的,它往往与监管责任紧密相联。监管责任的目的是防止作为公共体育服务提供者的私人主体追逐利益最大化,而损害政府购买残疾人公共体育服务的效益,尤其是残疾人体育作为一面镜子所折射出残疾人生活水平和人权状况。公私合作模式中积极意义辅助原则的出现,往往是基于私人主体原因所导致的政府购买公共体育服务合同的根本性违约,而此时政府承担的就是担保责任。政府的担保责任是蕴藏在政府和残疾人所形成的公共体育服务法律效果关系中,是“政府代表国家所承担的政治统治责任在法律上的贯彻与实现”。由此通过在公私合作保障模式中引入辅助性原则进而明晰政府在不同阶段所承担的责任,可以填补公私合作保障模式运行弊端,完善残疾人体育权利保障。

(二)权利保障新渠道:行政公益诉讼

残疾人体育权利法律保障需要国家积极作为,否则权利可能会被消解于国家的消极作为进而再次引发体育权利概念真伪命题之争。目前我国残疾人体育权利保障困境主要表现在行政机关对于权利保障的消极不作为,解决该困境不仅需要立法规范,更需要司法外部监督行政机关。但一方面,残疾人权利司法救济仍以康复权、就业权和教育权为中心,例如最高人民法院与中国残疾人联合会发布的残疾人权益保护十大典型案例主要也是围绕上述权利展开保障。另一方面,囿于立法未明确体育权利,残疾人个人体育权利司法保障路径亦颇为艰难。鉴于目前残疾人体育权利的司法救济现状难以支撑起通过个人诉讼来直接维护残疾人的体育权利,借鉴最高人民检察院发布10件无障碍环境建设公益诉讼典型案例以及最高人民检察院会同中国残联联合发布残疾人权益保障检察公益诉讼典型案例,在体育场所无障碍环境建设中引入行政公益诉讼来保障残疾人体育权利或许是可行路径。虽然上述无障碍环境建设公益诉讼典型案件主 要针对的是道路、公共交通及信息等无障碍,但《无障碍环境建设条例》明确规定:“县级以上人民政府应当优先推进……体育公共场所的无障碍设施改造”,这为通过行政公益诉讼保障残疾人体育权利提供了可能。

体育场所无障碍环境建设引入行政公益诉讼,一方面,体育场所的无障碍设施是保障残疾人体育权利的一个具体面向,有明确法律依据;另一方面,党的十九届四中全会明确提出了“拓展公益诉讼案件范围”,这为行政公益诉讼拓展到残疾人体育权利保障领域奠定了基础。典型案例之一是浙江省检察机关将无障碍环境建设与2022年杭州亚(残)运会相结合,以专项监督为手段,抓住多发性、普遍性问题长期存在的症结,以系统化专项监督推动系统性治理。为此,浙江省人民检察院与浙江省残疾人联合会共同出台了《关于建立公益诉 讼配合协作机制的意见》,通过建立对口联系机制、信息通报制度、线索移送机制、办案协作制度、宣传联动机制,充分发挥检察机关和残疾人联合会专业 优势,形成工作合力,维护残疾人合法权益。当然,残疾人体育权利保障引入行政公益诉讼所涉内容复杂,需要在理论上进行完善,在实践中寻求突破。

(三)权利保障新方向:群众体育、竞技体育与体育产业协调发展

在全面建设社会主义现代化国家的新征程中,决不能让残疾人掉队,在全面建设体育强国、健康中国的进程中,同样不能让残疾人掉队。习近平总书记将 “推动群众体育、竞技体育、体育产业协调发展”作为加快推进体育强国建设的重要任务。协调发展作为新发展理念的重要组成部分,是解决体育强国建设中不平衡、不充分矛盾的重要手段。以人民为中心已成为中国人权话语体系的核心理念,是我国体育法治建设的根本遵循和行动指南。我国残疾人体育权利法律保障发展的新方向应当是,坚持以人民为中心的习近平法治思想,保障群众体育、竞技体育与体育产业协调发展。“体育强国的基础在于群众体育”,推动全民健身与全民健康的深度融合是促进残疾人全面发展的重要手段,《“健康中国2030”规划纲要》指出完善全民健身公共服务体系和广泛开展全民健身运动是提高全民身体素质的重要途径,具化到残疾人主体则应推动残疾人康复体育和健身体育广泛开展。为此2022年新修订的《体育法》第23条规定:“全社会应当关心、支持……残疾人参加全民健身活动。各级人民政府应当采取措施,为……残疾人安全参加全民健身活动提供便利和保障。”

竞技体育是我国体育事业的重要组成部分,要进一步提升我国竞技体育综合实力,把竞技体育搞得更好、更快、更高、更强,提高在重大国际赛事中为国争光能力,有力带动群众体育发展。竞技体育发展更需要法治化保障,其中 一个重要的面向就是构建反兴奋剂法治治理体系。未来残疾人竞技体育反兴奋剂治理的发展方向应当在国际公约、国际组织制定的反兴奋剂规制、国内反兴奋剂立法、国内体育组织制定的反兴奋剂规制等四个层次的规则框架内寻求域内外规制的有机衔接和构建国内兴奋剂纠纷解决机制。《体育强国建设纲要》 强调,体育产业是建设体育强国的主要内容,体育强国不仅是竞技体育强国、群众体育强国,也是体育产业强国。残疾人体育产业与群众体育、竞技体育有着密不可分的联系,群众体育是培养残疾人体育消费意识和能力的重要途径,是体育产业发展的重要基础;竞技体育为体育产业提供了高水平体育竞赛资源, 而体育产业则为群众体育和竞技体育提供了物质基础。对残疾人体育产业的 保障早在2014年《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》就已明确,2022年修订后的《体育法》设置了“体育产业”专章,为我国体育产业发展提供坚实的法律保障。

五、结语

“徒法不足以自行”,权利并不是在一个制度的真空中仰仗法律本身的运行而自动实现的。残疾人体育权利的法律保障仍需要立法规范的完善、行政给付的增强和司法救济渠道的提供,并寻求三者有机平衡。残疾人体育权利法律保障困境背后所蕴涵更多更深层次的问题,包括借鉴国际残疾人权利保障的最新成果、残疾人权利保障视角的全面转化、我国体育法学学科发展的全新定位、基本权利指引权利保障的法律实践,这也是对于我国相关学者的研究领域、研 究范式提出的更高要求。面对更多问题、更高要求,我们更需深入权利保障的法律实践去发现问题,这样方能化解残疾人体育权利法律保障所遭遇的困境。

(袁钢,中国政法大学体育法研究所教授,体育法治研究基地副主任,法学博士;孔维都,中国政法大学博士研究生。)

Abstract:Although China has initially formed a legal system for the protection of the rights and interests of the person with a disability and a sports legal system,it cannot be concluded that the legal guarantee system of sports rights of the person with a disability has been established.The basis of the legal protection of the sports rights of the person with a disability in China originates from the“bundle of basic rights”defined by the constitutional discipline.The legal protection standard shows the characteristics of diversified standard type,perfect effect level,and diversified legislative content.Compared with the right to rehabilitation,the right to employment,and the right to education,the legal protection of sports rights of the person with a disability still faces the problems of unclear distribution of administrative payment responsibility and lack of corresponding judicial relief in the public-private cooperation guarantee model.To better realize the rights and interests of the person with a disability and guarantee the goal of“equality,participation,and sharing”,it is necessary to promote the equal and diversified legal protection of the rights of the person with a disability,to realize equal rights,comprehensive development,and integration of them into society.For the purpose of improving the legal protection of sports rights of the person with a disability,the principle of subsidiarity should be introduced into the model of public-private cooperation,and administrative public interest litigation should be taken as a new channel to protect rights,to realize the coordinated development of mass sports,competitive sports and sports industry of the person with a disability.

Keywords:The Person with a Disability;Paralympic Games;Sports Rights;Human Rights

(责任编辑 朱力宇)

关键词:残疾人 残奥会 体育权利 人权

一、问题的提出

《中国残疾人体育事业发展和权利保障》白皮书指出:“体育对包括残疾人在内的每个人的生活都具有重要价值,残疾人体育重在参与,这是残疾人的一项重要权利,是人权保障的重要内容”。这也是我国首次就残疾人体育事业发展发表白皮书。2022年北京冬季残疾人奥林匹克运动会胜利闭幕,这是我国第六次参加冬残奥会,也是代表团规模最大、运动员人数最多、参赛项目最全的一届,位居金牌榜和奖牌榜第一位,运动成绩取得了历史性突破。相较于我 国残疾人运动的蓬勃发展,残疾人权利法律保障仍是立足于满足基本生活,以康复权、就业权和教育权为重心,对残疾人体育权利重视和保障不足,这与《“十四五”残疾人保障和发展规划》提出的到2035年残疾人全面发展和共同富裕取得更为明显的实质性进展的主要目标仍有差距。在高质量发展、实现共同富裕的新时代发展主题下,立足于8,500多万残疾人国情,为更好实现残疾人“平等、参与、共享”的目标,促进共同富裕,助力残疾人体育事业整体水平迈进新台阶,需要着力推进残疾人体育权利法律保障的均等化和多元化。均 等化是实现残疾人体育权利的法治基础和前提,是“形式平等”向“实质平等”的转向。多元化是残疾人在实践中参与体育活动的类型多样性和权利保障主体的多元化,法律保障普通残疾民众参与健身活动的权利、残疾运动员参与竞技体育的权利、特殊教育学校学生参与体育活动的权利。在残疾人体育权利法律保障的基础上,处理好残疾人日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,已经成为新时代残疾人体育权利法律保障的核心问题。

目前,我国已形成以《中华人民共和国宪法》(以下简称《宪法》)为核心,以《中华人民共和国残疾人保障法》为主干,以 《残疾人教育条例》《残疾预防和残疾人康复条例》《残疾人就业条例》《无障碍环境建设条例》等为重要支撑的残疾人权益保障法律体系。此外,我国也基本形成以《中华人民共和国体育法》(简称《体育法》)为核心,相关体育行政法规、规章及文件为补充的体育法律体系。虽然残疾人权益保障法律体系和体育法律体系基本形成,但并不能推断出残疾人体育权利法律保障体系就业已形成。一方面,虽然残疾人权益保障和体育法律法规体系业已形成,但残疾人体育权利法律保障并非是上述立法的简单叠加。另一方面,“立法重心主义”主导了权利保障的话语权,但纯粹立法主义本身必然会掣肘权利保障,而现代行政国家的崛起昭示着权利保障愈发受行政问题的影响,以及司法机关作为公平正义的最后一道防线,也必须回应公民权利保障诉求。面对当前我国主要社会矛盾和法治建设基础已经发生的根本变化,残疾人体育权利法律保障不应仅局限于立法保障,寻求行政给付、司法救济与立法保障三者的有机平衡成为残疾人体育权利保障的现实需求。

二、残疾人体育权利法律保障的现实状况

我国关于残疾人体育权利的研究肇始于国际残疾人人权运动的兴起,在通过立法保障体育权利的共识达成后得到发展,并呈现出先国际后国内、从道德化论证到规范实证分析证成体育权利,进而提出建构完善的立法体系以保障权利的特点。但目前国内相关研究要么将残疾人体育权利径直认为是基本权利或基本人权,要么采取回避态度。即使存在对残疾人体育权利的论证也只是简单套用人权理论,仅使体育权利具有人权的“外衣”。“权利永远不会超出社会的经济结构以及由经济结构所制约的社会的文化发展”。虽然体育权利以人权为立足依据,但人权的实现最终还是要回归到各主权国家的立法保障,因为“国家保障人权是最佳人权保障机制”。《宪法》作为我国法律体系的根本法,无论是传统部门法还是新兴交叉法学均以其为根基并在此基础上展开自身的规整逻辑,所以体育权利属性界定须回归并寻求宪法支撑。

(一)作为 “基本权利束”的残疾人体育权利

体育法学界普遍认为体育权利是基本权利或应当是基本权利,对其证成路径可以概括为两类。一类是纯粹以国际人权文件为视角,认为体育权利是基本人权或体育人权,区别在于前者认为体育权利是基本人权在体育领域的延伸,而后者强调体育人权是一项独立权利。虽然两者认知有差异,但基本遵循国际人权文件为论证依据。此证成路径合理正当,但并未解决体育权利的国内法属性问题。因为体育人权并不必然是一项法定权利,也不能直接推导出体育权利的法律属性,更无法操作和实现权利。另一类是权利推定,它以基本权利规范或其他规范作为推定依据,并以国际人权文件作为辅助的双重证成路径。但已有研究并未着重于基本权利规范,而是转向了《宪法》第21条第2款并将其奉为圭臬,原因在于体育权利难以从单一的基本权利规范中推衍,可是《宪法》第21条第2款也难承体育权利论证依据之重任。一方面,《宪法》总纲条款必然与基本权利条款相异,即使在某种意义上总纲条款与基本权利条款两者相互成就。但根据基本权利的双重属性,第21条第2款只是一种纯粹的客观法规范,无法从中得出个人主观权利,简言之,公民并不享有要求国家发展体育事业的权利,特别是无权要求国家采取某种具体的措施。另一方面,体育权利的证成从教义学视角而言,其真正的任务在于如何根据现有的基本权利条款诠释出宪法上的体育权利。所以,基于《宪法》第21条第2款推衍出体育权利的观点有待商榷。《宪法》第21条第2款虽然并不能推衍出体育权利,但 其针对国家规定的义务,在宪法不能直接适用的国家中可以通过立法的方式将公法价值转化为具体立法,具体表现为国家建构体育权利保护的法律体系,而第21条第2款就是《体育法》第1条 “根据宪法,制定本法”的依据。不可否认“根据宪法”确实被诟病过,但经过 2018年宪法修改将“法律委员会”更名为“宪法和法律委员会”后,该意涵也逐渐从形式性向实质性和规范性转变。

基本权利具备双重属性,但并不能简单地通过阐述某一权利的双重属性转而径直认为该权利就是基本权利。回到教义学视角,对体育权利的论证需要对复数基本权利规范进行体系化诠释,这也是为了解决依据单一基本权利规范难以推衍出体育权利的困境。虽然这种权利推定会被质疑认为体育权利的内涵将 无所不包,但一方面在基本权利保护范围上,通常会采取宽泛的理解,避免过早地将可能属于基本权利内涵的事项排除出去,以保证最大化保障基本权利。另一方面,将体育权利推衍依据限定在有限的基本权利规范上,一定程度缓解了上述质疑,当然任何一种论证方法都不可能做到绝对地正确与科学。体系化诠释意味着体育权利并非隶属于单一基本权利条款而是多项基本权利条款。具体展开如下:首先是《宪法》第38条人格尊严条款。它具有双重规范意义,一方面“中华人民共和国公民的人格尊严不受侵犯”是概括性的一般规定;另 一方面“禁止用任何方法对公民进行侮辱、诽谤和诬告陷害”则是“一项个别性的基本权利保障内容”。人格尊严条款与人的尊严密切相关,当保障的内容 越接近人本体特质,这种保障就越明晰,意义也就越重大。残疾人体育权利保障所保护的是人的尊严所派生出的个人主体性、身份利益和平等利益。其次是《宪法》第33条第3款人权条款。虽然体育人权已形成一定共识,但“国家尊重和保障人权”过于抽象,无法为体育权利保障提供具体化的指引,所以需要结合具体基本权利。最后是《宪法》第46条和第47条。虽然不能直接纯粹依据受教育条款推衍出完整的体育权利,但不可否认该条款与学校体育的关联性。同时第47条也包含了“公民享有从事各种体育活动、健康的娱乐活动等文化活动的权利”。值得注意的是完全依托健康权证成体育权利的观点值得商榷,因为“借用一个尚未在宪法上正式承认的基本权利来证明另一个基本权利,不但缺乏证明的可信度并且是一种不科学的证明方法”。

就严格意义而言,残疾人体育权利并非是法律概念而是学术概念,因为无论是在残疾人权益保障法律体系还是在体育法律体系中均未立法明确一项专门的体育权利。即使是2022年修订后《中华人民共和国体育法》也只是将其规定为“公民依法平等地享有参与体育活动的权利”。综上,以《宪法》第33、38、46、47条体系化解释出的残疾人体育权利并非是宪法明确的基本权利,而是法教义学上的概念,是宪法学上的证成,是作为“权利束”存在的。在此意义上,残疾人体育权利的内涵以及保障路径应纳入人格尊严条款、受教育权条款、文化权条款等予以分别讨论。此外作为“权利束”的残疾人体育权利也为其意涵的扩容提供了可能性,尤其在数字体育时代。

(二)获得法律保障的残疾人体育权利

新中国成立以来,特别是党的十八大以来,中国残疾人体育事业取得了举世瞩目的成绩,这与法律保障不无关系。在权利话语越来越彰显和张扬的时代,立法规范对体育权利的明确相较于单向度强调国家机关职责显得更为重要,残疾人体育权利的终极保障离不开立法确认。纵观表1,我国残疾人体育权利法律保障呈现如下特点。

首先,残疾人体育权利立法保障表征为“权利保护型”管理立法和促进型立法的耦合。“传统管理型”立法体现在教育、卫生、体育、环境等领域,立法是服务于政府管理,随着我国由管理型政府向服务型政府的转变,传统管理型立法也由强化行政管理转向权利保护,衍生出了“权利保护型”管理立法,其特征是国家对残疾人体育权利提供基础性和兜底性的保障。这种基础性体现为残疾人参加康复健身活动的权利、参加竞技活动的权利以及特殊学校学生参加体育活动的权利,立法规范表现为2022年修订后《体育法》对残疾人参与 体育活动予以特别保障,以及《公共文化体育设施条例》《全民健身条例》对残疾人的特殊需求予以考虑。而促进型立法是指在残疾人体育权利保障尚未良好发展的领域,侧重通过政策引导、鼓励推进等方式,吸引市场主体和社会组织积极参与以解决供需平衡问题的立法模式,其强调和鼓励社会的参与。如《残疾人保障法》鼓励社会组织开展残疾人体育活动,《公共文化体育设施条例》规定残疾人享有免费或者优惠的权利,《全民健身计划(2021-2025年)》鼓励举办各类残疾人体育赛事,开展残健融合体育健身活动。当然“权利保护型”管理立法和促进型立法并非是泾渭分明的,而是会出现相互融合的现象,会在不同阶段对立法模式有所侧重。

其次,残疾人体育权利立法效力层级相对完善。不同层级法律规范的效力、内容以及作为执行依据的程度亦不相同,多层次立法既完善了法治统一又细化了权利保障内容。《残疾人保障法》《体育法》作为法律从宏观层面规定了国家是残疾人体育权利保障的主体并鼓励社会参与。《全民健身条例》《公共文化体育设施条例》《无障碍环境建设条例》以上位法为立法依据,进一步规定国家通过充分考虑残疾人行使体育权利的特殊需求来履行职责。作为法律效力层级较低和数量较多的部门规范性文件则,呈现出制定形式的系统化和长期性的特点,充分发挥了其制定内容的灵活性和具体性的优势。如《全民健身计划(2021-2025 年)》通过加大绩效考核力度进而评估督导公共体育场馆开放是否考虑了残疾人的特殊需求。

最后,残疾人体育权利保障内容表征为完善基本公共体育服务体系、提升残疾人竞技水平和开展多元化全民健身活动。《关于加快推进残疾人社会保障体系和服务体系建设指导意见的通知》《关于加快推进残疾人小康进程的意见》 和《“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》指出公共体育服务机构不仅要提供适合残疾人的服务内容和活动项目,还要对残疾人免费或者优惠使用公共体育设施,以完善残疾人基本福利制度。同时为寻求适合残疾人的体育健身项 目,还要求各县(市、区)建设残疾人体育健身示范点。随着越来越多的残疾人运动员参加国内国际残疾人体育赛事并取得优异表现,残疾人体育赛事的影响也不断扩大。为此《“十四五”残疾人保障和发展规划》和《中国残疾人体育事业发展和权利保障》白皮书指出以北京冬残奥会和东京残奥会等重大国际赛事为契机,实施残疾人奥运争光计划,以提升残疾人竞技体育水平。当然竞技体育水平的提升离不开全民健身,残疾人作为全民健身公共服务体系的重点 人群,国家对残疾人参加全民健身的保障也历经了“残疾人自强健身工程”“残疾人体育健身计划”到如今的“残疾人康复健身体育行动”。

(三)仍需完善保障的残疾人体育权利

残疾人体育权利的立法呈现出规范类型多元化、效力层级完善化和保障内容多样化的特征,但纯粹依据权利规范基础推导出国家违反 (或未履行)权利保护义务则存在缺陷与不足,甚至沦为“纸面上的权利”。所以通过履行机制和权利监督从整体的制度设计角度去研究权利实现的制度主义进路(Institutional Approach)愈发得到重视,而如何围绕权利规范寻求行政给付与权利救济的有机平衡点就成为新时代中国残疾人体育权利保障的现实问题。当然制度主义进路首先要关注社会资源有限性问题,因为国家在一定阶段的财政资源并非是无限度地运用于残疾人体育权利保障领域。残疾人体育权利保障面临的行政给付欠缺,原因可以归结为“所得不足”“钱不够用”,为此立法规范也多次强调鼓励社会参与,构建多元化保障主体。事实上我国在推进残疾人事业的工作实践中,已形成党委领导、政府负责、社会参与、残疾人组织充分发挥作用的工作体制。这是为了克服国家垄断公共体育事务管理的传统模式所带来的弊 端,而由国家借助私人力量履行权利保障职责的公私合作保障模式。但公私合作保障模式中国家与社会共同给付改变了传统 “国家—公民个人”双方结构,转向“国家—社会(私人主体)—公民个人”三方结构,进而产生了国家与社会责任重新分配问题以及私人力量履行公共职责是否受司法审查的问题。而如何在公私合作保障模式下确定责任机制,既保障残疾人体育权利的行政给付不受影响,又能界定国家与社会责任,是多元主体协同保障的重要命题。

此外,在我国“立法机关规定权利—行政机关依法执行—司法机关事后审查”的流程设计已成为权利得以体系化保障的重要标志。倘若把立法机关制定法律推向极端,司法机关就不再是权利救济的最后一道防线,这时“法官是自 动售货机,投进去的是诉状和诉讼费,吐出来的是判决和从法典上抄下来的理由”,但这只是极为理想的模式。目前我国关于残疾人体育权利保障只集中在立法规范和行政机关依法执行,那么强化权利的司法救济就显得尤为重要,而司法救济缺失的原因一方面是残疾人体育权利未被明确法定化和权利的内涵缺乏明确指向,另一方面是司法机关对《体育法》第32条的片面理解。体育权利内涵的探究可谓是体育权利研究的“元问题”,虽然权利内涵仍存在争议,但无论是《国际体育教育、体育活动与体育运动宪章》(International Charter of Physical Education Physical Activity and Sport,简称ICPEPAS)将其限定为体育教育、体育活动和运动,还是《体育法》将体育划分社会体育、学校体育和竞技体育,抑或是依据基本权利的双重属性将体育权利与其他基本权利进行融合交叉,其内涵均可被体育“权利束”统摄,当正面阐释权利内涵的路径愈发困难时,是否可以依托司法实践另辟蹊径?本文试图基于已有司法实践为残疾人体育权利司法保障做一番尝试探讨。

三、残疾人体育权利法律保障的现实意义

“发展残疾人体育,对于保障残疾人平等权利、促进残疾人融合发展、推动残疾人共享经济社会发展成果,具有重要意义”。残疾人体育权利的法律保障更是一个社会文明程度的晴雨表,一个国家人权保障的标尺。

(一)实现平权、全面发展、融入社会

国家对残疾人参加体育活动的权利给予特别保障,要求公共体育设施免费或低收费向残疾人开放无不体现差别原则,并以此来解决残疾人在社会与经济上的不平等问题,是形式平等向实质平等的转向。根据差别原则,应当对社会和经济的不平等做出一种适当的安排,能适合于最少受惠者的最大期望利益,所以通过法律赋予弱势主体(残疾人)体育权利既是为了保护弱势个体,同时也是为了保障弱势群体,保证公共利益的实现,这种公共利益的最终走向是去 歧视化和实现平权,而补偿原则和互惠价值无疑为此提供了理论支撑。补偿原则认为,为了平等地对待所有人,提供真正的同等机会,社会必须更多地关注那些天赋较低和出生于较不利地位的人们,对残疾人体育权利的补偿不仅表征为国内法的特殊规定也包括国际人权文件。如《残疾人权利公约》(Convention on the Rights of Person with Disabilities,简称CRPD)第30条第5款第2项要求缔约国“确保残疾人有机会组织、发展和参加残疾人专项体育、娱乐活动,并为此鼓励在与其他人平等的基础上提供适当指导、训练和资源”。ICPEPAS第1条第3款规定“必须为所有人提供包容、适宜和安全的机会来参与体育教育、体育活动和体育运动,特别是……残疾人”。当然差别原则不等同于补偿原则,它不要求社会去努力抹平障碍,但需要分配资源以改善最不利者的长远期望,更需要国家履行义务保障残疾人享有实现体育教育、体育活动和运动所必须的各种设施、场地、服务、条件(合称体育设施)的权利。国家必须具有足够数量的、行之有效的体育设施,即体育设施的可提供性(availability);国家所提供的体育设施必须面向所有人不得歧视,即保证体育设施的可获取性(accessibility);国家提供体育设施的方式应当充分考虑特殊人群的需求,即保障体育设施的可接受性 (acceptability);所有体育设施的提供不仅是可接受的,而且必须是适当和高质量的,即确保体育设施的质量 (quality)。

差别原则同样表达了互惠性,它是一个互相有利的原则,可以理解为自由而平等的公民互相尊重各自的人格和生活方式,为了协作和共同生活,强者辅助弱者并让弱者能够在保持自尊心的状态下参与社会。作为弱势主体和受歧视者的残疾人融入社会的“成本”较高,这一方面归因于自身生理或体能的缺陷导致产生融入社会的心理障碍,另一方面社会对残疾人的歧视和偏见以及融 入社会渠道的不健全等社会环境更是对残疾人形成了“无形圈禁”。而参与体 育活动为残疾人回归社会提供了有效平台,体育活动本身所具有的纯粹性、开放性以及平等性使其成为残疾人融入社会最便捷的渠道。体育活动对于残疾人的价值不仅体现在体育自身的社会功能,更包括作为权利形态的体育。当这种社会功能与主体的需求相契合,作为该社会功能载体的体育权利就变得尤为重要。当互惠性编织到体育权利法律保障体系之中,回馈、酬答和相互有利的主体就不再局限于作为弱者的残疾人,而是更为宽泛的公民。当然残疾人的健康权利也通过参与体育活动权利的保障而得到更好的保障。

(二)实现共同富裕目标

习近平总书记强调“要促进残疾人全面发展和共同富裕”。共同富裕是马克思主义关于社会发展的一个基本目标,亦是社会主义国家的本质要求,其由“共同”和“富裕”两个面向构成。“共同”蕴含着主体的全面性和成果的共享性,它指向没有阶级差异的全社会所有人,不搞两级分化但更加注重对农村、基层、相对欠发达地区和困难群众的倾斜,以防止“马太效应”和“阶层固化”对社会弱势群体和受歧视群体行使权利的影响。为此《“十四五”残疾人保障和发展规划》指出要 “提升残疾人康复、教育、文化、体育等公共服务质量,推动残疾人体育全面发展。”“富裕”是物质财富和精神财富双结合的全面富裕,是政治文明、物质文明、精神文明、社会文明和生态文明高度发达的新文明形态,要避免陷入同时富裕、平均主义陷阱。尽管我国法律规范体系不断趋于完善,但在百年未有之大变局之际,社会诉求多元化,社会矛盾多样化,尤其是体育权利法律保障不平衡给残疾人行使权利带来的困境,使共同富裕的实现遭受严峻挑战。残疾人体育权利法律保障体系建构是促进共同富裕发展目标实现的重要法治保障,是缓和矛盾纠纷和强化社会治理的重要抓手,是接近正义的关键环节。法律是保障公民享有权利、接近各类社会资源和实现社会资源分配的基础要件,若不考虑残疾人等困难群体行使体育权利的特殊需求,将会造成残疾人群体的边缘化。

四、残疾人体育权利法律保障的完善路径

基于上文分析,我们认为残疾人体育权利保障面临公私合作保障模式中行政给付责任分配不清和司法实践困境,而将抽象化的体育权利保障具化为公共体育服务面向则能更为直面客观探究权利保障内容。

(一)行政给付责任困境突破:辅助性原则

公私合作保障模式涉及多元主体参与,政府购买公共体育服务则是国家将部分体育权利保障的供给责任转移给私人主体的表现。这意味着我国公共体育服务的供给从政府单一模式转向公私合作保障模式。行政给付模式的转变缓解了社会需求激增与行政供给不足的矛盾,但公私合作保障模式中“政府—社会(私人主体)—残疾人个体”的三方法律关系结构也挑战了传统的“政府—残疾人个体”之间的双方法律关系结构,这使得政府的角色定位发生改变,系统地瓦解了传统政府的总体责任,进而产生了政府与社会责任划分不清的困境;另一方面,当政府将部分公共体育服务供给转移给私人主体,作为供给者的私人主体天然具有追求经济利益最大化的属性,不免会偏离公共服务目标。当我们在宣扬公私合作保障模式所带来的益处时,我们更应当注意“公私合作保障模式是在一个非常强调和重视责任的背景下产生的”。政府负有对残疾人公共体育服务的给付义务,并通过“基本权利束”的形态得到宪法和法律的确认,但给付的责任、范围及方式等则需要借助辅助原则。因为辅助原则是一项中性价值取向的原则,它要解决的是多层次治理结构中,不同权能在不同治理层次上的分配,权能的对应面就是责任。辅助性原则于20世纪50年代滥觞于德国,并逐渐成为学界通说。它包含两个面向:一是处理政府与私人(市场)的关系,当某些事务可以由私人或市场解决的,由其自身承担,若不能解决,则由政府承担;二是处理中央与地方关系,当下级政府不能独立承担时,由上级政府提供辅助,上级政府的辅助行为不能替代下级政府的自助行为。本文讨论的是第一个面向,即充分利用社会力量和公共服务的社会化,揭示个人相对于社会与国家具有处理某项事务的优先权。

行政给付是辅助性原则的典型运用。具体而言,辅助性原则具有 “消极意义”和“积极意义”两个层面,消极意义辅助性原则是指个人与社会能够解决的,国家不必要也不应该介入;积极意义辅助性原则是指个人与社会无法胜任某项事务的处理时,国家应主动相助。而解决残疾人公共体育服务行政给付责任困境的关键就是根据公私合作保障模式中不同层面的辅助性原则去厘清供给过程中政府的责任。在消极意义辅助性原则层面中残疾人体育权利法律保障首先需要政府与私人主体签订购买残疾人公共体育服务合同,这时政府并不是直接的提供者,而是以购买者的身份为残疾人体育公共服务挑选适合的直接提供者。虽然在订立合同过程中双方法律地位会出现一定的不对等性,但应防止政府拥有超越契约精神和法律的特权,这也是为避免公私合作保障模式中出现“政热社冷”问题。此时政府的责任就是合同责任,确保合同的签订与履行。当然,合同责任并非是单独存在的,它往往与监管责任紧密相联。监管责任的目的是防止作为公共体育服务提供者的私人主体追逐利益最大化,而损害政府购买残疾人公共体育服务的效益,尤其是残疾人体育作为一面镜子所折射出残疾人生活水平和人权状况。公私合作模式中积极意义辅助原则的出现,往往是基于私人主体原因所导致的政府购买公共体育服务合同的根本性违约,而此时政府承担的就是担保责任。政府的担保责任是蕴藏在政府和残疾人所形成的公共体育服务法律效果关系中,是“政府代表国家所承担的政治统治责任在法律上的贯彻与实现”。由此通过在公私合作保障模式中引入辅助性原则进而明晰政府在不同阶段所承担的责任,可以填补公私合作保障模式运行弊端,完善残疾人体育权利保障。

(二)权利保障新渠道:行政公益诉讼

残疾人体育权利法律保障需要国家积极作为,否则权利可能会被消解于国家的消极作为进而再次引发体育权利概念真伪命题之争。目前我国残疾人体育权利保障困境主要表现在行政机关对于权利保障的消极不作为,解决该困境不仅需要立法规范,更需要司法外部监督行政机关。但一方面,残疾人权利司法救济仍以康复权、就业权和教育权为中心,例如最高人民法院与中国残疾人联合会发布的残疾人权益保护十大典型案例主要也是围绕上述权利展开保障。另一方面,囿于立法未明确体育权利,残疾人个人体育权利司法保障路径亦颇为艰难。鉴于目前残疾人体育权利的司法救济现状难以支撑起通过个人诉讼来直接维护残疾人的体育权利,借鉴最高人民检察院发布10件无障碍环境建设公益诉讼典型案例以及最高人民检察院会同中国残联联合发布残疾人权益保障检察公益诉讼典型案例,在体育场所无障碍环境建设中引入行政公益诉讼来保障残疾人体育权利或许是可行路径。虽然上述无障碍环境建设公益诉讼典型案件主 要针对的是道路、公共交通及信息等无障碍,但《无障碍环境建设条例》明确规定:“县级以上人民政府应当优先推进……体育公共场所的无障碍设施改造”,这为通过行政公益诉讼保障残疾人体育权利提供了可能。

体育场所无障碍环境建设引入行政公益诉讼,一方面,体育场所的无障碍设施是保障残疾人体育权利的一个具体面向,有明确法律依据;另一方面,党的十九届四中全会明确提出了“拓展公益诉讼案件范围”,这为行政公益诉讼拓展到残疾人体育权利保障领域奠定了基础。典型案例之一是浙江省检察机关将无障碍环境建设与2022年杭州亚(残)运会相结合,以专项监督为手段,抓住多发性、普遍性问题长期存在的症结,以系统化专项监督推动系统性治理。为此,浙江省人民检察院与浙江省残疾人联合会共同出台了《关于建立公益诉 讼配合协作机制的意见》,通过建立对口联系机制、信息通报制度、线索移送机制、办案协作制度、宣传联动机制,充分发挥检察机关和残疾人联合会专业 优势,形成工作合力,维护残疾人合法权益。当然,残疾人体育权利保障引入行政公益诉讼所涉内容复杂,需要在理论上进行完善,在实践中寻求突破。

(三)权利保障新方向:群众体育、竞技体育与体育产业协调发展

在全面建设社会主义现代化国家的新征程中,决不能让残疾人掉队,在全面建设体育强国、健康中国的进程中,同样不能让残疾人掉队。习近平总书记将 “推动群众体育、竞技体育、体育产业协调发展”作为加快推进体育强国建设的重要任务。协调发展作为新发展理念的重要组成部分,是解决体育强国建设中不平衡、不充分矛盾的重要手段。以人民为中心已成为中国人权话语体系的核心理念,是我国体育法治建设的根本遵循和行动指南。我国残疾人体育权利法律保障发展的新方向应当是,坚持以人民为中心的习近平法治思想,保障群众体育、竞技体育与体育产业协调发展。“体育强国的基础在于群众体育”,推动全民健身与全民健康的深度融合是促进残疾人全面发展的重要手段,《“健康中国2030”规划纲要》指出完善全民健身公共服务体系和广泛开展全民健身运动是提高全民身体素质的重要途径,具化到残疾人主体则应推动残疾人康复体育和健身体育广泛开展。为此2022年新修订的《体育法》第23条规定:“全社会应当关心、支持……残疾人参加全民健身活动。各级人民政府应当采取措施,为……残疾人安全参加全民健身活动提供便利和保障。”

竞技体育是我国体育事业的重要组成部分,要进一步提升我国竞技体育综合实力,把竞技体育搞得更好、更快、更高、更强,提高在重大国际赛事中为国争光能力,有力带动群众体育发展。竞技体育发展更需要法治化保障,其中 一个重要的面向就是构建反兴奋剂法治治理体系。未来残疾人竞技体育反兴奋剂治理的发展方向应当在国际公约、国际组织制定的反兴奋剂规制、国内反兴奋剂立法、国内体育组织制定的反兴奋剂规制等四个层次的规则框架内寻求域内外规制的有机衔接和构建国内兴奋剂纠纷解决机制。《体育强国建设纲要》 强调,体育产业是建设体育强国的主要内容,体育强国不仅是竞技体育强国、群众体育强国,也是体育产业强国。残疾人体育产业与群众体育、竞技体育有着密不可分的联系,群众体育是培养残疾人体育消费意识和能力的重要途径,是体育产业发展的重要基础;竞技体育为体育产业提供了高水平体育竞赛资源, 而体育产业则为群众体育和竞技体育提供了物质基础。对残疾人体育产业的 保障早在2014年《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》就已明确,2022年修订后的《体育法》设置了“体育产业”专章,为我国体育产业发展提供坚实的法律保障。

五、结语

“徒法不足以自行”,权利并不是在一个制度的真空中仰仗法律本身的运行而自动实现的。残疾人体育权利的法律保障仍需要立法规范的完善、行政给付的增强和司法救济渠道的提供,并寻求三者有机平衡。残疾人体育权利法律保障困境背后所蕴涵更多更深层次的问题,包括借鉴国际残疾人权利保障的最新成果、残疾人权利保障视角的全面转化、我国体育法学学科发展的全新定位、基本权利指引权利保障的法律实践,这也是对于我国相关学者的研究领域、研 究范式提出的更高要求。面对更多问题、更高要求,我们更需深入权利保障的法律实践去发现问题,这样方能化解残疾人体育权利法律保障所遭遇的困境。

(袁钢,中国政法大学体育法研究所教授,体育法治研究基地副主任,法学博士;孔维都,中国政法大学博士研究生。)

Abstract:Although China has initially formed a legal system for the protection of the rights and interests of the person with a disability and a sports legal system,it cannot be concluded that the legal guarantee system of sports rights of the person with a disability has been established.The basis of the legal protection of the sports rights of the person with a disability in China originates from the“bundle of basic rights”defined by the constitutional discipline.The legal protection standard shows the characteristics of diversified standard type,perfect effect level,and diversified legislative content.Compared with the right to rehabilitation,the right to employment,and the right to education,the legal protection of sports rights of the person with a disability still faces the problems of unclear distribution of administrative payment responsibility and lack of corresponding judicial relief in the public-private cooperation guarantee model.To better realize the rights and interests of the person with a disability and guarantee the goal of“equality,participation,and sharing”,it is necessary to promote the equal and diversified legal protection of the rights of the person with a disability,to realize equal rights,comprehensive development,and integration of them into society.For the purpose of improving the legal protection of sports rights of the person with a disability,the principle of subsidiarity should be introduced into the model of public-private cooperation,and administrative public interest litigation should be taken as a new channel to protect rights,to realize the coordinated development of mass sports,competitive sports and sports industry of the person with a disability.

Keywords:The Person with a Disability;Paralympic Games;Sports Rights;Human Rights

(责任编辑 朱力宇)

京公网安备 11010102003980号

京公网安备 11010102003980号