内容提要:非传染性慢性病已成为当今世界最主要的公共卫生问题,公共卫生服务应将关注的目光从传统的传染性疾病领域转向慢性病的防控。鉴于不良生活习惯是导致慢性病的最直接原因,促进公民个人健康生活方式的形成成为慢性病防控的最有效措施。健康机会平等理论、人权视角下的健康权理论与健康社会决定因素理论为公权力干预个人健康选择提供了正当化理由。现行法律体系将公权力干预限于健康教育等柔性措施的做法,彰显了对个人自治的尊重,却与当前公共卫生实践的需求不相符,应在管理型模式指引下,拓展多元化的干预手段以促进个人做出健康选择。“干预阶梯”为公权力对个人在健康层面可以选择的干预措施勾勒出了一幅全景图,但在具体措施的选用上,需结合公共卫生目标与对个人自由的侵入度加以考量,引入“法律保留原则”与“比例原则”作为政策分析工具,合理选择阶梯中处于不同梯度上的干预措施,以妥当处理公权力与私权之间的紧张关系。

关键词:公共卫生服务 慢性病防控 健康权 个人生活方式 干预阶梯

一、问题的提出

传统公共卫生服务的关注焦点集中在传染性疾病的控制上,Covid-19疫情的暴发,更加剧了这一状况。然而,当前以心脑血管病、癌症、糖尿病和慢性呼吸系统疾病等为代表的非传染性慢性病防控已成为当今世界最主要的公共卫生问题。2012年全球有3,800万人死于慢性病,占所有死亡人数的68%,超过40%的慢性病相关死亡发生于70岁以下的劳动力人群。在我国,因慢性病导致的死亡占总死亡的比例从2000年的80.9%上升到2019年的88.5%,其中心脑血管病、癌症、慢性呼吸系统疾病死亡为主要死因,占总死亡的80.7%。与传染性疾病或者其他致死病不同的是,慢性病因其病程长、不直接引起死亡或者严重伤残等特征,被认为是一种“沉默”的健康问题。

研究显示,吸烟、不当饮酒、缺乏锻炼以及不健康的饮食是造成慢性病的共同风险因素,慢性病也因此被称作是“生活方式”疾病。与医疗领域侧重对疾病的“治疗”不同,慢性病防治的核心在于“防”优于“治”,针对这种“生活方式”疾病最有效的防控措施莫过于对个人生活方式的直接改变。《“健康中国2030”规划纲要》以及《中国防治慢性病中长期规划(2017-2025年)》(以下简称《防治慢性病中长期规划》)都将个人健康生活方式的形成作为政府在慢性病防控中所应遵循的一项策略,《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》(以下简称《基本医疗卫生与健康促进法》)第69条将个人健康生活方式的形成纳入其中,并在第74条、第75条和第78条中分别从饮食、运动和烟酒管控几方面对促进个人健康生活方式的形成加以规范性规制,这无疑是一个巨大的进步。但上述规定大多为倡导性规范,政府在公民个人健康生活方式的形成上基本止步于健康教育、健康指导等柔性的法律手段。因个人生活方式属于个体自治范畴,原则上并不适宜采取强制性手段加以调整,但从法律规制的效果而言,柔性手段作用有限。因此,有必要进一步探讨慢性病防控中国家在个人健康生活方式形成方面所能施加的干预限度。公权力在促进个人健康选择方面能否采取更为“激进”、多元的干预手段?干预的理由何在?干预的边界应如何设定?干预手段是否有可以衡量的准则?为回答上述问题,本文将在对公权力干预的正当性论证基础之上,借鉴干预阶梯理论为公权力干预设定基本的框架体系,并通过对手段的合法性分析去确定不同类型干预措施的可适用性。

二、公权力干预个人健康选择的正当性证成

慢性病作为严重危害国民健康的重要因素,是国家健康战略与国民卫生法治治理的重要问题。然而,不同于传染性疾病防治所具有的天然的正当性,在慢性病防控方面,存在国家干预的正当性问题。慢性病是不良的个人生活方式所导致的不利后果,而个人生活方式的形成本质上是个人选择的结果。个体选择“吃什么”“喝什么”“运动与否”“吸烟与否”等等原本都只关涉到自身的健康利益,应属于个体自治的范畴,公权力何以能介入其中?这一问题背后体现出的是“我的健康我做主”的思想,不可否认,公民应是自己健康的第一责任人,但这并不意味着国家在促进公民健康方面无须负担任何义务,因此,公权力应否介入公民的健康生活中,究其实质在于健康为“个人责任”抑或“社会责任”。有学者指出,在健康方面,儒家思想的“修身”即强调了个人对健康的责任,特别是对于与“不良生活方式”相关的疾病,个人更应努力克制自己的欲望,时常加以“内省”,面对各种外在的诱惑,应做到“克己复礼”。但当我们深入探究健康与个人选择背后的原理时,会发现纯粹的“个人责任”理念并非是解决慢性病防控合理且有效的方案。

(一)流行病学基础:“健康社会决定因素”理论

马克·拉隆德(Marc Lalonde)早在1974年就将影响健康的因素归类为人类生物学、生活方式、环境以及卫生服务的可得性四大类。这表明决定一个人健康与否的并不仅仅在于个人的行为。健康社会决定因素理论正是透过个体的原因去探寻影响健康的社会因素。按照世界卫生组织的定义,健康社会决定因素是指人们的健康在很大程度上会受到个体出生、成长、生活、工作等诸多因素的影响,这些因素涉及社会、经济、政治、文化和环境等多个层面。“健康社会决定因素”理论是伴随着流行病学研究模式的转变而出现的。原有的流行病学研究视角建立在个人主义之下,对疾病的发生仅针对个体的情况及原因进行查明,但社会流行病学的模型将视角转向了个体所依存的社会大环境之下,除考虑致病因子、个人行为因素外,将包含致病因子与个人行为因素相互作用的社会与物理环境均纳入了公共卫生的视野之下,从而完成了个体向群体以及整个社会视角的转变,进而对公共卫生法的范围以及政府在该领域的行动产生了影响。

健康的社会决定因素成为影响健康的根本性原因这已为许多实证研究所证实。英国于1967年开始针对公务员健康状况进行的持续二十年之久的“白厅研究”为大家所熟知。“白厅研究”显示英国公务员的职业等级与各类疾病的患病率和死亡率均成负相关关系,即职级(grade of employment)越高,疾病的发病率(如心绞痛患病率、慢性支气管炎症状)和死亡率越低;职级越低,发病率和死亡率越高。研究还显示,在健康风险行为、经济环境、工作环境以及社会支持方面,均存在明显的职业等级差异,而这些因素又进一步影响了个体的健康状况。美国的一项研究显示,在1980-2000年间,社会经济地位较高的群体的预期寿命比较贫困群体的预期寿命增长幅度更大,且男性和女性的预期寿命的贫困梯度大幅扩大。我国也有学者研究表明,工作决策自由度与慢性病患病风险呈正相关关系,自由度较高者,慢性病患病风险较高。家庭收入、受教育程度等与老年人患慢性病风险均有极大关联。

更为重要的是,各种社会因素对个人生活方式的形成也产生了根本性影响。以吸烟为例。吸烟会导致慢性阻塞性肺疾病、心脑血管疾病、糖尿病、恶性肿瘤等多种慢性疾病。研究显示吸烟是一种习得经验。在父母一方或双方吸烟的家庭中长大、有一个吸烟的配偶,以及经常与吸烟者交往,这些都是促使个人吸烟的环境。吸烟者还表现出一种典型的社会模式,是否吸烟并非是完全独立于社会影响的随机的、个人的决定。那些来自社会贫困环境的人,集体表现出吸烟等不良健康习惯。吸烟模式不仅仅关涉导致吸烟的社会环境,还涉及不利于戒烟的社会经济因素(如债务、压力、失业)。环境因素不仅会让某些群体更容易开始吸烟,而且使其戒烟也更为困难。

如果说吸烟是受到了个体所处的特定社会阶层、生活与工作环境的影响,肥胖的形成则是现代社会发展带给人类的负效应。全球5岁以下超重儿童的数量从2000年的3,200万增加到了2014年的4,100万,全球成人肥胖患病率从1980年到2014年翻了一番,男性的肥胖患病率从5%上升到11%,女性的从8%上升到15%。据估计,超重和肥胖每年造成340万人死亡。到2020年,中国有超过一半的成年居民肥胖或超重,6周岁以上的未成年人与6周岁以下儿童超重肥胖率分别达到19%和10.4%。肥胖已经成为全球公共卫生领域面临的最大挑战之一。肥胖会增加患代谢综合征、糖尿病、高血压、高胆固醇、心血管疾病、哮喘以及某些类型的癌症等慢性病的风险。肥胖的形成是否真的仅仅是因为人们吃得太多或消耗得太少?实则不然,肥胖和超重人数的持续增长,除了个体的基因、健康认识等不同之外,更为重要的是今天我们生活的世界为人们变得更重创造了各种条件。电视、电脑、手机成为我们生活的一部分,让我们久坐不动。汽车、电梯的广泛运用,让我们减少了能量消耗的机会。各种不健康的零食、快餐既便宜又更容易获得,外出就餐次数的增多,这些充斥于我们生活各个方面的力量都在为我们变得更胖作出巨大“贡献”。

健康的社会决定因素理论表明,个体的选择会受到其所处的社会阶层、所受的教育程度、早期的家庭教育、工作环境等一系列个人意志之外的因素影响。除此之外,政府的许多政策会在无形中影响到个体的选择,如提高食品加工的标准、设置人行道、对快餐馆提供食物的种类以及营养成分加以规制等。这些因素的形成很大程度上要归于整个社会与国家,就此而言,将慢性病仅仅看做是个人行为选择的后果,实则是太过简单的想法,也不利于问题的解决。

(二)伦理学基础:“健康机会平等”理论

健康之于每个人的意义都是毋庸置疑的,无论我们的年龄、性别、社会经济地位或种族背景如何,都会认为健康是我们最基本和最重要的资产。但在美国哲学家诺曼·丹尼尔斯(Norman Daniels)看来,这并不能构成国家在众多的需求中对健康给与优先满足的正当性理由。在《公正的卫生保健》一书中,丹尼尔斯首次提出了著名的“健康机会平等”理论,阐释了健康之于其他需求的特殊性。丹尼尔斯认为在特定的社会中每个人均享有一个“正常机会范围”(normal opportunity range),在此正常机会范围内,理性的人得以架构其人生规划。而疾病和残疾构成了对个人正常情况下根据其能力和才智能够获得的正常机会范围的功能性剥夺。即健康成为影响个人能否有效获取机会范围的重要因素,因而健康在道德上具有了特殊重要性,以维护健康组织功能正常为核心的卫生保健需求也就具有了比其他社会需求更为特殊的地位。基于社会正义,国家有义务保障机会范围的公平分配,也就当然有义务保障卫生保健需求的满足。遵循此种逻辑路径,国民免于慢性病困扰属于为维持其机会平等的基本健康需求,即使其产生原因与个人生活、职业等因素密切相关,也应当有权利要求国家承担起恢复健康和机会范围的责任。借由此种国家主动保护的义务,国家也得以对他人的生活方式加以积极干预,以有限的健康资源实现全社会健康利益的最大化。仅当个体享有公平的机会获取健康生活,且在做出健康选择方面获得公权力相应扶持的情况下,个体对自己的行为承担完全责任才是正当的。国家在增进国民健康和福祉,以及向弱势群体提供特殊保护方面起着关键性作用。

“健康机会平等”理论为国家在积极促进人口健康方面提供了伦理学的依据。在此基础上,丹尼尔斯将国家积极保护义务的重点放置于如何公正地分配医疗保健(medical care)资源之上。在他看来,公正的卫生保健体系的实现只需要在卫生保健范围内谈论即可,无须关注整体的社会公正,这也是其使用“just”这一双关词语的意义所在。将个体健康的享有更多地与医疗照护相联系起来,却未关注到健康所具有的社会性。在之后出版的被称之为《公正的卫生保健》“续集”的《公正的健康:公平满足健康需求》一书中,丹尼尔斯注意到了这一问题。他意识到之前的研究过于狭隘地关注医疗和传统公共卫生,而不是更广泛的健康决定因素,故未能就如何减少不公正的健康不平等,以及如何识别这些不平等提供充分的伦理学建议。因而,丹尼尔斯进一步提出,如果健康因其对机会的影响而具有特殊的道德重要性,那么这些健康的其他决定因素就具有与卫生保健同等的特殊重要性。简言之,在解决卫生保健的公正性上,除了要考虑医疗保健系统的公正外,还需要关注对健康有重要影响的其他因素的社会公正问题,社会公正与卫生保健公正之间密切相连。若将因生物学原因导致的疾病和伤残看作是一种运气不佳的结果,鉴于疾病和伤残对“正常机会范围”的影响,国家有义务对于此种不幸通过满足人群的卫生保健需求加以改善;则对因影响人群健康的其他社会可控因素所导致的健康不平等就应被看做是一种不被接受的不公正,对于此种不公正,国民更有充足的理由要求国家承担起应有的责任。

丹尼尔斯将罗尔斯的正义论扩及于医疗卫生保健领域,通过阐释健康、卫生保健与机会范围三者之间的逻辑关系,论证了国家在公正分配医疗保健资源方面所负有的责任。在注意到社会因素对健康具有重要影响的情形下,其随之将国家的义务扩大至如何公正地分配对健康有重要影响的社会产品层面,国家在健康方面所负担的责任已远远超越了传统上包括医疗服务与公共卫生服务在内的卫生保健范围。

(三)人权视角:个体人权与公共健康权理论

1.个体人权健康权指向下的国家义务

健康权作为一项人权的观点已被普遍接受。从1946年《世界卫生组织组织法》拉开健康权作为一项人权的序幕之后,经过1948年《世界人权宣言》、1966年《经济、社会和文化权利国际公约》以及1979年《消除对妇女一切形式歧视公约》等多个国际公约对健康权的规定,健康权的人权属性地位得以更加巩固。为响应国际法上对健康权的保护,各国纷纷在本国的宪法中对健康权予以承认。联合国人权事务高级专员办事处于2008年发布的“概况介绍第31号”文件中指出,目前已有115部《宪法》对健康权或保健权加以规定。我国《宪法》中尽管没有明确使用“健康权”字样的条文,但通常认为,《宪法》第21条、第26条第1款、第33条第3款、第36条第3款以及第 45条第1款可以作为健康权在宪法上的规范依据。

与作为人权的健康权相对应的则是国家所负担的义务。国家负担义务的具体内容与健康权的权利属性之间有着密切的联系。健康权通常被看作是社会权的一种,与传统的自由权“视国家权力为侵犯人权的最大威胁”不同,社会权更强调国家的积极作为义务,因此被视为一种积极权利。但消极权利与积极权利的划分是相对的,事实上,现代权利兼具消极权利与积极权利的双重复合性特点。因而健康权主要体现为一种积极权利,但也兼有消极权利属性的一面。经济、社会、文化权利委员会于2000年针对《经济、社会及文化权利国际公约》第12条发布的第14号一般性意见中将国家在健康权方面所负担的义务分为尊重义务、保护义务与实现义务。尊重义务与保护义务强调国家保障健康权免于公权力及第三方的干预,而实现义务更多地强调国家需要采取积极措施促进健康权的实现。人权从其产生之初,就与公民个人紧紧联系在一起,作为个体人权的健康权,其核心要素在于医疗服务的可获得性。因此,如何在社会成员之间公平地分配健康资源,应是国家在促进健康权实现方面所负担的主要义务。

2.公共健康权视角下的国家义务

作为人权的健康权在创制之初,正处于医学的黄金时代,医学发展呈现出的无限可能性让医生误认为健康的“完全”状态(a state of“complete”health)是可能达到的,个人医疗权利的极大保障就被人们认为是实现“可达到的最高健康标准”的必要条件。但定位于个体人权的健康权在面对当代对健康产生深远而重大影响的现实障碍时显得有些捉襟见肘。一方面,全球化的进程加剧了发达国家与发展中国家之间以及一国之内国民之间的健康不平等;另一方面,现今对健康产生威胁的并非主要是医疗技术可控下的疾病风险,更多的来自大规模的环境侵害、水源污染、生物安全风险等情形,这一系列的健康困境绝不是仅仅依靠医疗权利的保障就能得以解决。此外,健康的社会决定因素理论表明社会经济文化等因素正在以医学健康模型无法解释的方式影响着公众的健康,应对这些健康的基本决定因素最有效的方法也并非是通过个人医疗或行为干预,而是通过改变国家和国际公共卫生与社会福利体系实现的。因此,将健康权仅仅定位于个体主张的人权并不利于健康权的实现,也无法适应当代健康发展的新需要。就此有学者提出了公共健康权(a collective right to public health)概念。

公共健康权理论的提出,意味着国家的义务从保障公民公平地获取医疗资源扩大到运用公共卫生措施以实现促进健康和预防疾病的目标。如此,不仅解决了当前健康领域所面临的公共卫生难题,也化解了个体健康权所处的尴尬境遇。在公共健康权的框架内,国家当然有义务采取各项措施对包括慢性病在内的公共卫生健康问题积极应对。但公共健康权并非对个体健康权的否定,而是对其适用的补充,在全球化背景下,也是个体健康权得以实现的先决条件。经济、社会、文化权利委员会在第14号一般性意见中所用的一些词语也折射出了公共健康权的意蕴。如第37条中指出“国家有义务采取积极措施协助个人和群体(communities)享有健康权”,第59条中规定“任何个人或群体的健康权受到侵害都有权获得国家和国际层面的司法或其他有效救济”,特别是在意见最后的注释部分提到:“无论群体能否作为与个人不同的权利享有者去寻求救济,但缔约国都受公约第12条在集体(collective)和个人层面的约束。集体权利(collective rights)在健康领域至关重要;现代公共卫生政策在很大程度上依赖于主要针对群体的预防和促进活动。”

综上,慢性病的发生绝不仅是个人的责任,而应是整个社会的责任。国家对人口健康有着不可推卸的责任,国家需要为人们变得更健康发挥积极的作用。事实上,也只有国家有能力去改善人群健康。无论是个人生活方式的改变,抑或社会整体环境的改善,都不可能通过个体的单独努力去实现。

三、公权力干预个人健康选择的限度厘定

(一)公权力干预个人健康选择的法律依据

承认国家有义务承担起慢性病防控的责任并对个人健康生活产生影响,接踵而来的问题则是国家究竟可以在多大程度上去影响个人的选择或介入个人的私生活领域?国家应该采取怎样的措施去实现慢性病防控的目标?个人的健康选择乃是个体行使健康权的表现,是个体对其健康利益的支配行为。公权力对个人健康选择的干预就体现为国家对公民健康权的限制,因而,公权力干预个人健康选择的限度在实质上是国家作用于公民健康权的范围与程度。对这一问题的解答,既关涉到公民健康权保护的范围,也受制于国家在保障健康权的进程中所负担的义务内容。

由于健康涵摄范围的宽广性,欲针对健康权做出一个确定而无异议的定义困难重重,健康的社会依赖性也意味着并不存在一统天下的健康权概念,不同国家不同时期健康权的内涵必定存在一定的差异性。就此而言,从实定法上去寻求相关依据更具可行性与现实性。前文提及,尽管我国现行宪法中并未有“健康权”的明确字样,但从第21条、第26条第1款、第33条第3款、第36条第3款以及第45条第1款的规定中可以推导出“健康权”实为我国宪法所认可的基本权利之一。基本权利的特性表明健康权首先具有对抗公权力的自由意涵,公民有保持健康状态及免于公权力与第三人干预的自由。而作为社会权的健康权,又意味着公民有从国家获得有利于实现健康的各种资源、物品与服务的权利。宪法规范所具有的宣示性,使得我们无法直接从宪法当中寻找到有关健康权具体内容的依据,而需要借助于部门法的具体规范。将健康权作为制度线索的《基本医疗卫生与健康促进法》首次以公法形式对公民健康权予以明确规定,这也是对宪法中有关健康权基本权利的具体化落实。该法在第4条第1款提出,国家和社会尊重、保护公民健康权,尊重健康权正是健康权消极权利面向的体现。此外,该法在第4条第3款、第5条第1款、第21条、第82条第2款分别规定了公民享有健康教育权、基本医疗卫生服务权、疫苗接种权以及参保基本医疗保险权,进一步充实了健康权的内容,此为健康权积极权利面向的表现。但无论是作为消极权利亦或积极权利,权利主体所享有的自由都是相对的,必然会受到一定的限制。同时,健康权也具有个体性与社会性的双重属性。公民健康权与特定主体的密切联系,表明健康权首先是关涉个体的权利,健康与否最直接的利益主体乃是公民个人。但是健康影响因素的多样性以及国民整体健康状况之于国家的重要性,又表明健康权并非仅仅关系到个人利益,个体的健康与否也并非仅是个体的事务,无论从国民的利益出发,亦或从政治国家的角度考虑,国家都有保障和促进国民健康的义务。因而,公民个人的健康选择就不再仅关涉到个体自由,一定程度上承载了公共健康目标实现的价值,国家也当然得对个体健康权加以一定程度的干预和限制。干预的范围则有赖于国家义务的确定。

正如硬币的正反面,法律赋予了公民健康权,就必然意味着国家需要负担一定的义务。尽管最终出台的《基本医疗卫生与健康促进法》将一审稿中“国家实现健康权的义务”字样予以删除,仅保留了尊重和保护公民健康权的义务,但综观整部法律的具体内容来看,很多规定中都体现了国家实现健康权的义务,如第4条第2款、第9条、第11条、第16条、第20条、第22条等众多条文都是国家积极促进健康权义务的表现。传统的国家实现义务将主要精力放置于为公民尽可能公平地提供更高标准的医疗保健资源上,但在大健康理念的背景下,国家实现义务延伸至了健康促进领域。健康促进是以预防为核心理念,以增强人们控制健康的能力为宗旨,通过国家干预,消除政策、经济、环境等外围性因素对个体健康选择的不利影响,为个体“赋能”(enabling or empowerment),从而实现人口全面健康的活动。健康促进实质上是通过各种个体的、社区的、社会环境等多层面的变化,“有计划地改变与健康相关的生活方式和生活条件”的活动。健康促进是对包括非传染性慢性病蔓延在内的全球公共卫生新问题的回应。《基本医疗卫生与健康促进法》在第六章以专章形式对“健康促进”加以规定,正是对大健康理念的体现。国家在健康促进方面所负担的义务表明公权力可以对影响个人健康生活方式的健康选择予以积极干预。

无论从宪法角度,还是从《基本医疗卫生与健康促进法》层面来看,个体健康权的行使都需受到一定的限制,相应地公权力亦有权对个人健康选择加以适度干预。

(二)现行法律体系中公权力干预个人健康选择的限度解读

公权力干预个人健康选择的具体范围和限度需结合现行法律体系中的法律规范加以解读。《基本医疗卫生与健康促进法》作为卫生健康领域的基本法,首次将公民健康生活方式的形成上升到法律规范层面,并规定了国家有促进公民健康选择的积极义务,相关内容呈现于该法第69条第1款、第74条、第75条和第78条中。

第69条是有关公民健康责任的总括性规定。该条第1款明确了公民是自己健康的第一责任人,从而确立了公民积极主动提升健康素养、加强健康管理的义务,并将健康生活方式的形成作为公民健康促进的具体目标。此处“公民是自己健康的第一责任人”的规定与本文强调的国家在健康领域的积极干预义务并不矛盾。公民个人健康与人口健康是部分与整体的关系,公民个人行为与国家健康促进活动是影响公民健康的内因和外因。人口层面的健康目标只有在每个个体获得健康的基础上方能实现,而个体健康的实现最终取决于个人的行为,只有公民具备了健康生活的意识,才能自觉自愿地做出健康的选择,公权力所能发挥的作用是通过外在因素的改变助推公民做出健康的选择。因此,该条规定为公权力对于个人健康选择的干预确立了基本的模式,即原则上,公权力只能辅助个人做出健康选择,这也为公权力的干预定了基调,即要突出个人的主体责任,增加个人的能动性。从这个意义上讲,公民一定是自己健康的第一责任人,个体的积极参与,无论对个人健康还是对国民健康都至关重要。

第74条是有关饮食的规定。针对人们的饮食本条使用了“实施营养干预计划”、“开展营养改善行动”和“倡导健康饮食习惯”三种表述。2010年原卫生部印发了《营养改善工作管理办法》,从办法规定的内容来看,营养改善活动的目的在于解决居民营养不均衡问题,目标对象为营养不足或营养过剩人群。而营养干预和营养监测、营养教育、营养指导共同构成了实现营养改善计划的中间环节。营养干预环节有关部门所应做的是提供食品资源、经费支持和服务支持,这一活动相对于被干预对象而言,为可以享受的权利,但不得强制要求其接受。与前两种活动不同,倡导健康饮食习惯(低油、低盐、低糖饮食)针对全民开展。但该条有关此项活动的规定为倡导性规范,并无实质性内容。因此,尽管上述三种活动在目标对象和具体措施之间存在一定差别,但总体上,法律政策采用的均是健康教育、指导等柔性干预措施。

第75条是关于全民健身的规定。强调国家应加强公共体育设施建设,这一举措为公民参与健身运动提供了物质性保障,在一定程度上有利于激发公民的运动意愿。同时,国家应组织开展和支持全民健身活动,提供健身服务指导和普及健身知识等以促进公民积极锻炼。这些举措实为公民可以享受的权益,但对公民健身意愿并不能产生约束力。

第78条是有关烟草制品、酒产品的规定。在控烟方面,该条规定了“烟草制品包装警示标志义务”、“公共场所控制吸烟,强化监督执法”以及“禁止向未成年人出售烟草制品”三项措施。“烟草制品包装警示标志义务”是对烟草生产者提出的要求,旨在为消费者提供更多的信息,并不会对吸烟者的吸烟自由造成影响。“公共场所控制吸烟”的表述十分模糊,这可能与我国目前并未形成对控烟的统一性认识有很大关系,“控烟”不等于“禁烟”,从该规定中既无法推导出控烟的程度,也无法得知控烟的具体举措,其既非强制性规范,又与通常的任意性规范不符。基于对未成年人的保护,该条规定不得向未成年人出售烟酒类产品。在法律上,对未成年人等弱势群体给予特殊保护是各国通行的做法。故,在控烟限酒方面,法律规制相对疲软。

综合而言,现行法律规范较为全面地涵摄了有关人们健康生活方式的饮食、运动及烟酒诸方面的规定。在干预措施的选择上,突出健康教育和健康指导等柔性措施的作用,对公民个人生活的介入度较低;在规范强度上,除针对未成年人在烟酒的购买方面有强制性规定外,其他条文基本为倡导性规范;在规范内容上,更多地集中于展现国家有为公民健康生活的形成提供各种物质基础与服务帮助的义务,对个人行为的规制明显不足。法律规范对个人行为规制整体上呈现出的温和格调,表明立法者在公权力干预个人健康选择方面持一种较为谨慎的态度,在最有理由采取强制措施的“公共场所禁烟”领域,也表现出了模棱两可的态度,立法者对个人自治的尊重可见一斑。

(三)公权力干预个人健康选择的模式界定

现行法律规范体系有关国家干预个人健康选择的范围与限度的规定,在深层次上体现了立法者在处理公权力与个人自由之间采取了极为保守的自由主义模式。通常认为,公权力与个人自由之间的关系主要有自由主义、家长主义、自由家长主义以及管理型模式几种类型。

如果将公权力与个人自由之间的不同关系呈现在一条横向的坐标轴上,家长主义(paternalism)处于坐标轴的最左端,最右端则是自由主义(liberalism)。所谓家长主义是指政府或个人不考虑他人意愿,以为他人更好或使他人免于受伤害而对他人的行为予以干预的理念。家长主义模式下,政府有权代替公民做出选择,政府是否要对公民的行为加以干预的标准在于干预措施是否“有利于”公民。按照家长主义的理念,在个人健康选择方面,政府不仅可以在公共场所禁烟,而且可以禁止高糖高热量食物的售卖,家长主义并不排斥政府采用强制性的手段去干预个人的选择,其不能接受的恰恰是政府的无作为。而按照经典的自由主义理论,政府应保持对公民行为最低限度的干预,只有当公民的行为损害到第三人利益时,政府方能加以干预。在自由主义者看来,只要个人的选择并未伤害到他人,政府就应保持消极的不作为。自由主义和家长主义相互否定对方,自由主义崇尚选择自由,反对超出伤害原则的任何形式的行为干预;而家长主义谴责自由主义,认为不受约束的选择自由是不明智的行为。因此,卡斯·桑斯坦(Cass R.Sunstein)和理查德·泰勒(Richard H.Thaler)提出了第三条道路——自由家长主义(Libertarian paternalism),试图在不阻碍选择自由的情况下将人们的选择引向促进社会福利的方向,即政府只能引导人们向着公共卫生预期的方向做出选择,但并不采取强制或消除选择的方式。自由家长主义的核心理念是在保留选择的基础上给人们提供更多的选项,最终选择权归于行为人。公共卫生中的轻推(Nudge)策略就是基于自由家长主义理论的实践体现,通过默认选项的设置、信息提示等手段促使人们的行为发生改变,但不会禁止任何选项,也不会采取显著改变人们经济动机的措施。

对于决策者而言,家长主义过分强硬,自由主义过度宽松,自由家长主义是否是最恰当的选择?自由家长主义相比自由主义对个人的干预更进了一步,但干预仅限于“轻轻的推动”,倘若所采取的措施对个人选择造成了实质上的压力或负担,就属于越界行为。如果决策者打算通过对一块奶油蛋糕征税以提高其购买价格,进而去抑制人们购买的意愿,在自由家长主义者这里是无法接受的方案。因此,自由家长主义所能提供的干预手段仍然十分有限。实践中提出了另一种方案——管理型模式(the stewardship model)。在该模式下,国家被看作是个人和全体国民的管理者,国家在促进国民健康方面需要发挥更为积极的作用,既不绝对排除强制措施的使用,又不会将其作为普遍的措施加以运用,在考虑个人意愿的同时,寻求实现政策目标的最小干扰方式。管理型模式为国家干预提供了极其宽泛的选项,无论是税收手段,还是信息披露规则,都有适用的可能性,其试图在政策的有效性与相称性之间做出平衡。

(四)“干预阶梯”理论指导下的管理型进路

立法者应采取哪一种干预模式,很大程度上要取决于公共卫生实践的现状。从自由主义到自由家长主义,再到管理型模式以及家长主义,公权力对个人自由的侵入度不断提升,这也意味着公权力与私权之间的关系渐趋紧张,倘若采取较为温和的策略就能实现预定的公共卫生目标,当然没有选取更为激进方案的正当性理由。就我国的情况而言,前文已提及,不断攀升的发病率与致死率表明慢性病已成为影响国民健康的最大杀手,防控慢性病已成为刻不容缓的任务。而法律体系当中所规定的以健康教育为主的干预措施能在多大程度上促进人们的健康生活则需要检视。不可否认,健康教育在提升公民健康意识、促进公民健康生活方面发挥着积极作用,但单纯的健康教育对人们行为的影响十分有限,且需要长期的推进方能显现一定的成效。在急需改变人们生活方式的公共卫生需求面前,现有温和的公共卫生策略显然无法满足这一诉求,想要改变人们的行为,还需要更多的机制加以推动。这是否意味着可以直接采取家长主义的做法?强硬的家长主义尽管有利于公共卫生目标的实现,但单纯地从结果推导出行为的正当性,容易招致人们的反对。家长主义最大的问题在于,政府要代替成年人做选择,一个正常的成年人有能力对有关自己的行为做出判断,不考虑成年人的意愿,强迫他们过健康的生活,这在伦理上并不具正当性。在决策者有更好选择的情况下,家长主义不应被提上日程。相比较而言,管理型模式则较好地平衡了公权力与私权之间的关系,在保持公私法界限的前提下,既确保政府有足够的空间去干预个人选择,同时也保障对个人利益不造成过分的负担。

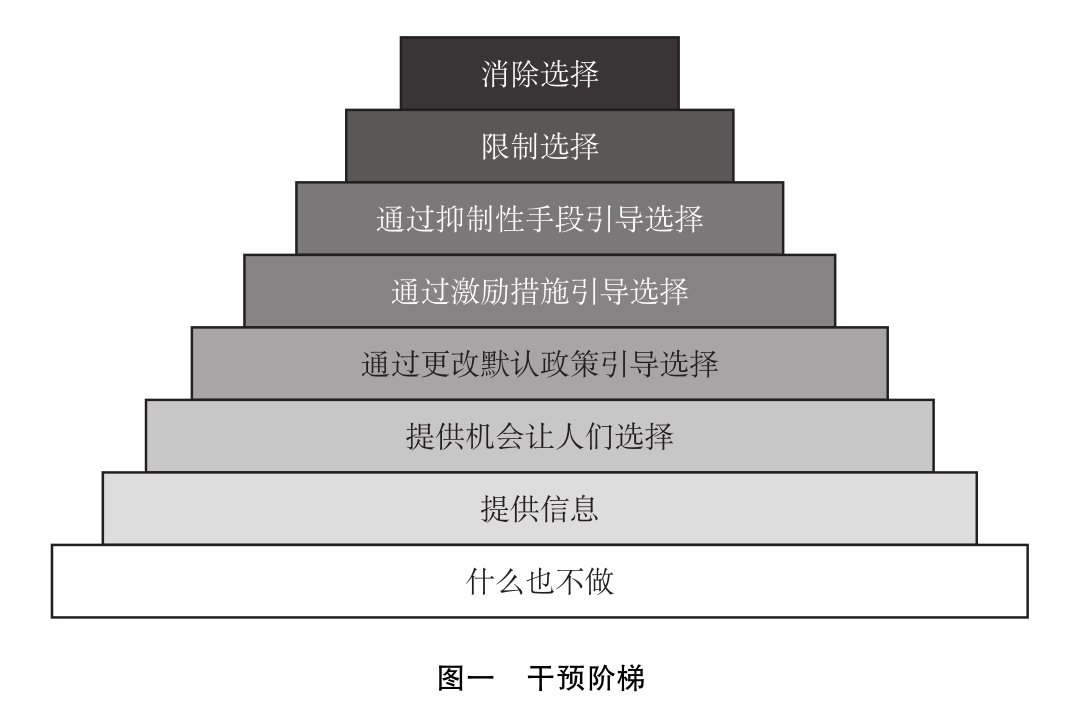

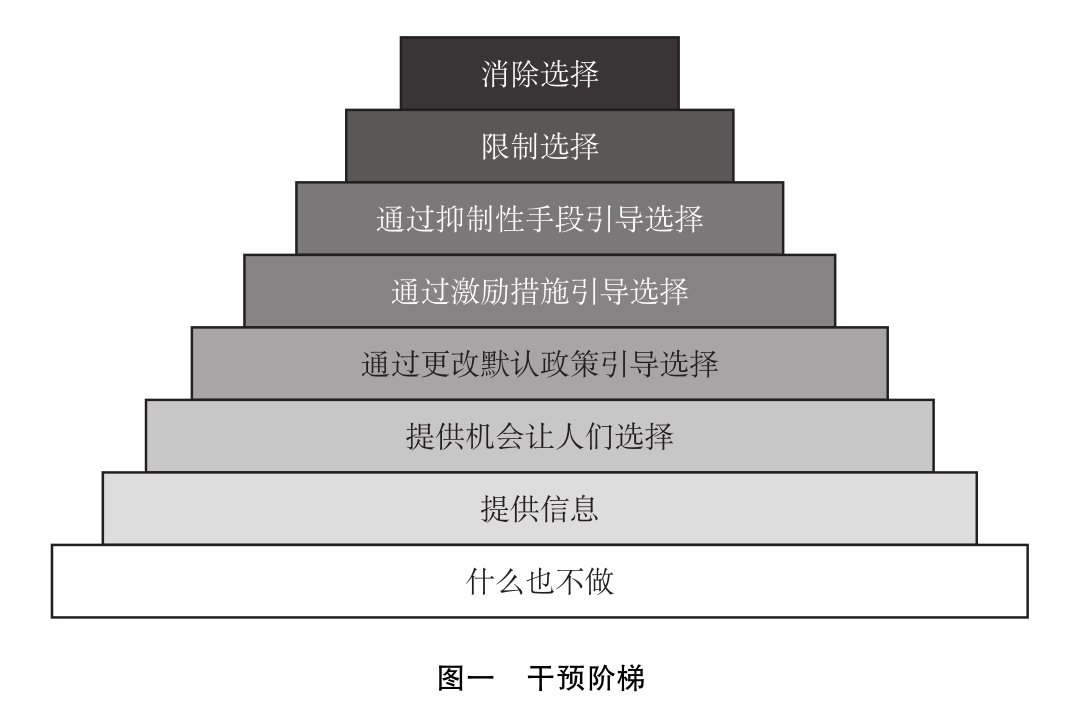

英国纳菲尔德生命伦理委员会在管理型模式基础上提出的“干预阶梯”理论,为公权力对个人在健康层面可以选择的干预措施勾勒出了一幅全景图。“干预阶梯”按照不同措施对个人自治的侵扰度将政府可能采取的政策和措施分成了不同的层级,具体可概括为以下八种类型(见图一):第一,消除选择(eliminate choice),即个体完全没有选择的自由。如特定情形下,政府为社会的整体利益而对个体作出的强制性干预。第二,限制选择(restrict choice)。对社会或市场提供给人们的选择通过具体的政策或法律手段加以限制,目的是让人们做出更健康的选择。如食品中人造反式脂肪酸的禁用,或者禁止大容量碳酸饮料的售卖。第三,通过抑制性手段引导选择(guide choice through disincentives)。即通过反向措施抑制人们的选择,如加收香烟税从而减少人们购买香烟的行为,或者限制停车位的数量以降低人们使用汽车的频率。第四,通过激励措施引导选择(guide choices through incentives)。与上一措施恰好相反,通过激励性措施引导人们做出政府所希望的选择。如对民众购买自行车提供税收优惠,以鼓励人群更多地选择自行车作为出行工具。第五,通过更改默认政策引导选择(guide choices through changing the default policy)。很多时候,人们的选择容易受到既有信息的影响。如人们在就餐时更易选择餐厅里预先设置好的标准套餐。如果将标准套餐的内容加以改变,就间接地影响了人们的选择。第六,提供机会让人们选择(enable choice)。如学校提供免费水果,就加大了学生进食水果的可能性从而减少垃圾食物的摄入。第七,提供信息(provide information)。通过宣传教育的方式为人们提供更多健康的信息,从而影响人们的行为。如宣传健康饮食的标准。第八,什么也不做,或者只是监视当前情况(do nothing or simply monitor the current situation)。

这八种措施之间存在明显的分级,从对个人自由的严重干预到“什么都不做”。阶梯越向上,对个人自由的干预程度越严重。由于消除选择是对个人自由的极度干预,公权力必须有极为正当的理由方能使用,而处于阶梯最下方的“什么也不做”显然不符合当前的公共卫生实践,也不符合服务型政府的理念,故在慢性病防控中,不应将其作为一种合理的措施使用。故此,在管理型模式下,公权力干预的边界原则上应以“限制选择”为干预上限,以“提供信息”为干预下限,中间包含有多种不同手段与强度的干预措施,而“消除选择”的装置,仅作为例外情形在符合法定事由时方可以触发。

鉴于《基本医疗卫生与健康促进法》基础性和综合性的立法定位,决定了该部法律的许多规范呈现出概括性和框架性特点,这也表明对这部法律具体内容的落实需要后续的单行法或法律解释不断加以充实。在《基本医疗卫生与健康促进法》出台之前,《“健康中国2030”规划纲要》与《防治慢性病中长期规划》在健康促进方面发挥着重要指导作用,二者在促进个人健康生活方式方面提出了一些较《基本医疗卫生与健康促进法》更为多元、更有力度的举措。如在健康饮食方面,《防治慢性病中长期规划》指出可以推行营养标签,引导企业生产销售营养健康食品。在控烟方面,《防治慢性病中长期规划》提出要推动国家层面公共场所控制吸烟条例出台,加快各地区控烟立法进程,同时,要研究完善烟草与酒类税收政策。《“健康中国2030”规划纲要》规定要加大控烟的力度,运用价格、税收、法律等手段提高控烟成效,推进公共场所禁烟工作,逐步实现室内公共场所全面禁烟。上述举措与“干预阶梯”中的措施有相吻合之处,故在将来的单行法制定中,可以在“干预阶梯”理论的指导下将前述政策性文件中的措施上升为法律手段。

四、公权力干预个人健康选择的合法性解析

“干预阶梯”理论较为全面地概括了政府在促进个人健康选择方面所能采取的措施。但更为重要的问题是:决策者选用某一阶梯的合法性依据是什么?随着国家对个人自由干预程度的增强,这种合法性依据也应更加充分。我们尝试对干预阶梯做进一步类型化分析,进而抽象出不同类型的干预措施所应遵循的准则,为国家采取某一项干预措施提供合法性依据。事实上,这亦是对国家干预行为的限制,公民赋权于国家,国家得以在保障和促进公民健康权方面采取积极措施,但鉴于公权力所具有的天然的扩张性,对权力加以限制是实现制度目标的必要之举。

按照干预程度的强弱可将“干预阶梯”中的干预措施进一步划分为强制性、综合性干预以及柔性干预三类。“消除选择”为强制性措施,对个体的干预程度最为严重。“限制选择”、“通过抑制性手段引导选择”、“通过激励措施引导选择”以及“通过更改默认政策引导选择”可归入综合性措施。这类措施的特点在于并不直接对个人行为加以干预,而是通过改变外围因素对个体行为产生间接的影响,但这些措施通常会涉及企业、其他社会组织体的利益,对这些主体产生的影响可能是直接的。“提供机会让人们选择”“提供信息”可归为柔性干预措施。这些措施几乎不会侵害到个人自由。

(一)强制性干预的合法性依据

强制性干预措施针对性强,较容易实现既定目标。但由于强制性干预措施是对个人自由的极大限制,公权力与私权处于极度紧张的状态,故必须有足够充分的正当理由方能适用。《基本医疗卫生与健康促进法》第69条第2款对公民健康权行使做出了限制,即公民在行使健康权时,应尊重他人的健康权益,不得损害他人健康和社会公共利益。《宪法》第51条也为公权力采取强制性干预措施提供了宪法层面的规范依据。该条规定,公民在行使自由和权利的时候,不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利。基于该条设置于公民基本权利列举之后、基本义务规定之前,可以将其解释为是对所有基本权利的限制性规范,当然也可适用于对公民健康权的限制。这两条规范共同表明,当公民在做出健康选择时,只有损害到公共利益和第三人的利益时,国家方得对其选择自由加以强制干预。在适用该两条限制性规范时,应注意两点:一是对此处“损害”的理解应限于行为所造成的直接性影响。因个体行为都具有“外部性”,若不加以解释限制,就意味着几乎所有行为在将来或远端均会对他人或社会产生一定的不利影响。二是对“公共利益”应做出恰当的解读。由于“公共利益”的模糊性与宽泛性,不适当地扩大会导致公民利益遭受不应有的损害。为此,对健康权这一基本权利加以限制时应遵守法律保留原则,即只有当法律有明确授权时才可对健康权做出强制性干预。公权力在慢性病防控中可以适用强制性干预措施的情形,最典型的在于对吸烟行为的禁止。吸烟不仅仅会损害吸烟者本人的健康,更为重要的是,对暴露于“二手烟”的第三人也造成了侵害。有证据表明,二手烟暴露可以导致儿童哮喘、肺癌、冠心病等,即使短时间暴露于二手烟之中也会对人体的健康造成危害。故在公共场合吸烟,就不可避免地会损害到第三人的利益,于此情形下,禁止民众在公共场所吸烟的措施尽管是对个人自由的强制干预却具备合理依据。

超出这一范围,公权力对个体的强制干预,就失去了正当性。因个体在饮食与运动方面的选择,并不会损害第三人的利益,故对其行为调整不得采取强制性措施。不适当饮酒行为最直接的受害主体乃是饮酒者自身,因此,禁止饮酒亦并不具有正当性。此处最佳的反面例证,莫过于日本厚生劳动省在2009年颁布的第159号令。该法令是“关于实施特殊健康检查和特殊公共健康指导的标准”,也被称为“代谢法”(Metabo law),是日本政府针对中年肥胖人数不断增长的现状而采取的一项应对措施。根据该法令的规定,所有年龄在40岁到74岁之间的公民每年必须测量腰围。如果人们的腰围超过规定的标准,就必须去接受咨询,并且其雇主要为此支付一定罚金。这一法令,招来了大众的不满,许多网民指责日本为“法西斯主义”,认为政府公开支持对人们的歧视,政府沦为“保姆型政府”。

(二)综合性干预措施的合法性判断

不同于强制性干预措施,综合性措施在干预模式上并不会采用直接约束个人行为的方式,而是通过对企业等市场主体的行为加以规制,进而间接对个人行为产生影响。正因为综合性干预措施并不直面个人自由,而是以一种较为隐秘的方式对个人选择产生影响,所以实践中容易忽略就公权力对个人自由侵扰的审查。但在干预效果上,这类措施对个人选择的影响远远超出了柔性干预措施所能施加的作用力,通常,个人选择会因此而受限。如,税收手段经常被运用于政府对市场行为的干预中,有证据表明,通过对高热量食品和含糖饮料加征消费税(也被称为脂肪税)可以有效降低人们购买该类食品与饮品的数量。公权力通过综合性措施可以实现对企业等市场主体直接调控与对个人行为间接干预的双重目标。

按照世界卫生组织的提议,并综合各国在促进个人健康生活方面的实践经验,政府可以采用的综合性干预措施主要包括税收与监管手段。税收手段包括正向的税收优惠(激励)和负向的消费税征收(抑制)。监管的对象是对个人生活方式有重要影响的食品、烟草制品、酒类产品等的生产者与销售者,监管的具体措施又可以细化为针对原材料、添加剂、生产加工标准、产品外包装、标识、营销方式、商业广告的内容和形式、销售对象等方面的限制。这些措施集合了行政手段与经济手段,使得对综合性干预措施的评价更为复杂,既有行政管理行为,又有经济调控与规制行为。但透过复杂多样的现象,仍能发现这一关系背后所呈现出的共性特点。无论是采用经济调控手段,抑或行政手段,法律关系主体仍然是由政府或政府授权的公权力主体与企业、个人等私权主体双方构成,实施措施的最终目的也是达到对公共健康利益的维护,法律关系的结构体现为“权力-权利”模式,本质上是围绕着公权力的行为能否在实现公共健康利益的同时兼顾对私主体自由意志的保护,即通过对措施与目标相互之间的权衡,实现利益博弈的结果。如是,以解决“目的手段关系”为主旨、以实现“控权”和“利益衡量”为功能导向的比例原则恰好能为综合性干预措施的适用提供规范性指引。

通常认为,比例原则包含适当性原则、必要性原则和均衡性原则三个子原则。具体来讲,运用比例原则对综合性干预措施进行评价应依如下层次展开:

第一,适当性原则。适当性原则要求所采取的措施必须有利于增进目的的实现。这一原则的适用需要从两方面展开:首先,在确定哪些措施可以被采用之前,需要明确该项行为所欲达致的目的,且目的需要具体化,过于宏观的目标,会使得该项原则的适用失去意义。如政府在高糖高热量食品销售环节可以考虑采取征收消费税、禁售高热量食品、限制高糖饮品的分装分量、增加生产者在产品标识方面的披露义务等措施,此时方案的目的应定位于促进个人健康生活,还是抑制肥胖,抑或是降低人群购买高糖高热量食物的数量?确定目的的意义在于为后续手段的筛选提供参照依据,故如何保障对后续手段的适当筛查应是我们把握的准则。倘若目的过于笼统和宏大,意味着可以实现目的的手段在数量上会极其庞大,加之实践中在“手段是否有助于促进目的实现”环节的审查上十分宽松,必然会使得后续在具体手段的确定上变得十分困难,也就失去了“适当性”审查环节的意义。考虑到“个人健康生活”涵摄了人们的食物摄入、运动的多寡、烟草制品与酒类产品的消费等多个方面的因素,将目的限定于此显得过于宽泛。同理,抑制肥胖是实现健康生活的一个维度,但这一目标的实现既可以针对人们的饮食层面也可以针对体育锻炼局面展开,因而也不宜将其作为具体目的。相比较而言,将降低人们购买高糖高热量食物的数量界定为这一领域的一个具体目的更为恰当。其次,要判断手段是否有助于目的的实现。适当性原则是对手段与目的之间的关联性审查,是一种“质”的审查,而不考虑“量”的问题,不论手段能在多大程度上促进目的的实现,也不管手段对目的的促进是直接性的或间接性的,只要手段有助于目的的促进,就符合了适当性原则的要求。这种判断本质上是一种事实判断,但结论的得出主要依赖于人们的经验法则。通过适当性原则,可以将那些对具体化目的实现无助益的手段排除在外,缩减了必要性审查的范围。

第二,必要性原则。在经过适当性原则的检视之后,需要从能促进目的实现的多个手段中选取对权利人利益侵害最小的手段。这也表明一定是存在多个手段,倘若某一目的的实现只能通过一种手段加以实现,则无必要性原则适用的余地。必要性原则重在保护权利人的利益,属于后果审视的范畴。但在评价哪一种手段对权利人利益侵害最小时,并非仅仅考量手段的损害最小化,还需考虑手段对目的实现所能发挥的实际效果。如为达到抑制肥胖的目的,可以采取上文提及的征收消费税、限制食物中的糖含量以及禁售高糖高热量食物等手段,若单纯从损害的最小化来看,毋庸置疑,限制食物中的糖含量是对权利人损害最小的措施。但从三种措施对抑制肥胖目标的达成而言,限制食物中的糖含量显然效果也最差。因此,必要性原则适用的过程应是在手段实施效果考量的基础上,再去评定措施对权利人造成的损害是否最小,即从“具有相同有效实现目的”的手段中去选择对权利损害最小的手段。由于需要从效果与损害两个方面去考量,其意味着经过必要性原则的审查之后,筛选出的手段可能是一个也可能是多个。严格地讲,无论是效果的判断还是损害的评估,都需要借助循证科学。如在“征收脂肪税”与“限制大分量高糖饮料售卖”之间加以选择时,这两种措施是否能达到抑制肥胖的目标,能发挥多大程度的效用,措施对权利人的损害程度等都需要体现在实证的数据分析中,但出于技术与成本的考虑,公权力机关在做出这些决断时可能并非都依赖于科学的数据,很大程度上要凭借人们的经验积累。此外,有可能会出现几个手段在促成目的实现的效果上存在程度上的差别,同时对权利的损害程度也不相同的情形,即可能A措施效果佳,但损害很大,而B措施效果欠佳,损害却相对较小,实践中的情形远比此处理论上阐释的更为复杂,此时决策者必须做出选择,而这个过程或多或少都已经包含了一定程度的价值衡量。

第三,均衡性原则。均衡性原则要求手段所促进的目的与手段所造成的损害之间必须成比例,主要解决目的与手段之间的利益衡量问题,其被认为是比例原则的精髓。利益衡量本质上是一种价值考量活动,均衡性原则也因而具有了抽象性与主观性的特点,这也是比例原则被指摘“会流向主观的、反理智的(情感主义的)后果”、会构成“暴力统治”的主要原由。但质疑的声音并不能否定比例原则在理论与司法实践中所发挥的积极作用,因此,更为重要的是如何克服均衡性原则适用的不足。运用均衡性原则对目的与手段进行评价时关键要解决两个问题:首先,如何均衡?即怎样判断手段与目的是否合比例?换言之,权衡的具体法则应是怎样的?对此,学界提出了诸多有价值的理论,如罗伯特·阿列克西(Robert Alexy)的“分量公式”(“权重方程”)理论、刘权的“均衡性判断公式”以及戴昕的直接用成本收益分析方法取代比例原则的观点等。笔者无意对上述理论孰优孰劣加以评价,但在确定具体法则时,应秉持如下理念:无论适用哪一种理论,目的均旨在为均衡性原则提供更为客观、更具操作性的衡量工具,从这个意义上来讲,分析工具与均衡性原则之间也是一种“手段与目的”的关系。尽管比例原则内含的权衡特质让其具有了方法论上的价值,但其还承载了“人权保障”“正义”等价值理念,因而也同时具有本体论的意义。若将比例原则与某一种分析工具相加比较,实际上相当于将比例原则完全看作是一种利益衡量的工具而已,根本上降低了比例原则的地位。因而,对主张用成本收益分析方法直接取代比例原则的观点笔者并不赞同,但将成本收益的分析方法引入比例原则,以降低均衡性原则适用的不确定性是值得称赞的做法。事实上,“干预阶梯”也为“合比例”的判断提供了一个可以参照的标准,阶梯理论将公权力干预对个人自治的影响程度从强到弱做出了排序,因此,在权衡过程中,干预措施越处于阶梯的上端,就意味着此处的手段所造成的损害越高,若想证成这一措施合比例,就需要天平另一端手段所要实现的利益更大。其次,均衡什么?即在手段与目的之间进行平衡时,天平的两端究竟可以放置哪些因素?相比较“怎么均衡”,“均衡什么”更为重要,前者可以看作是利益衡量的形式,而后者是利益衡量的实质内容。按照均衡性原则传统的内涵,应是在手段所促成的公共利益与手段对个人权利所造成的损害之间进行衡量,即考量的是公共利益与私人利益。但从功能定位角度来看,均衡性原则更多地体现了效能原则,即在手段所促成的收益与所付出的成本之间进行权衡,避免出现高成本低收益的情形。因此,成本就不应仅仅局限于对个体权利所造成的损害,凡因收益的实现所产生的“副作用”均应被考量在内,当然,对个体权利的损害应是最主要的因素,除此之外,手段的可实施性、可操作性、手段的社会可接受性,以及政府的财政支出成本等,都应纳入成本的范畴内。同时,在权衡的过程中,还需要注意到一种手段在达成某一特定目的时,是否会对其他政策目的产生不利影响。以上文提及的针对高热量和高糖食物征收消费税为例。我国现行的消费税是一种流转税,最终会通过产品价格转嫁到消费者身上,由于不同社会阶层人群的消费结构以及对于税负的承受度并不相同,消费税最终对人群的影响程度就会存在差异,经济地位较高的人群受税负影响的程度要较贫困人口的受影响程度低很多,这也意味着税收的不利后果更多地是让贫困人口来承担,这会造成更大的不平等。在慢性病防控中,除了要追求群体健康的目标之外,消除或减少健康的不平等也是极其重要的一面。于此情景下,判断消费税的征收是否合比例,除了征税对个人自治所造成的损害之外,征税所引起的不平等也应作为成本的一个考量因素。

必须承认,凡涉及价值衡量的活动,无论规则设计得多么尽善尽美,都不可避免地会有主观性的因素介入其中,理论上提供的各种工具皆在为尽可能降低主观性的影响而努力,期望通过规则的设计消除所有的主观性因素是一种不切实际的想法。如为控制吸烟人数的增加,政府在室外公共场所推行戒烟的举措是否具有合理性?就均衡性层面来讲,需要在戒烟所带来的公民整体健康收益与对公民自主权所造成的损害以及实施该项措施所应支出的财政成本等因素之间进行权衡。无论采取“分量公式”,还是“均衡性判断公式”,抑或“成本收益分析方法”,都无法将此处的收益与损害准确换算为具体的阿拉伯数字,公式中所谓的数字也不过是人为衡量之后给出的结果,其客观性有多大实难评价,任何一个决策者在做出利益衡量的结论时不可避免地会受到个人的法律与社会生活前见等主观性因素影响。就此而言,比例原则仅是为我们对公权力行为的合理性判断提供了一种思维导向和分析框架,对该原则的适用不可能如同解答数学难题一般套用已有的公式就可以得出结论。三个子原则的适用顺序也并非是僵硬不变的,尤其是在必要性原则与均衡性原则之间,决策者可能并非只经过一次理论的适用,往往需要在两个原则之间来回穿梭,以求得最佳的答案。

(三)柔性干预措施的合法性事由

柔性干预措施主要是通过为公众提供更多的健康选择机会与更科学的健康知识,帮助人们树立健康的生活理念,从而辅助人们做出更为健康的选择。其目的在于培养公民个人自觉的健康意识,从而指引人们实施对自身健康有利的行为。这类措施不仅不会对个人自由产生影响,实质上还有助于个人自由的实现,实施过程中也并无阻力。正因为如此,这类措施受到政府的普遍青睐,但其缺点在于短期内无法取得成效。如建成和开放更多的公园、修建更为便利的自行车道、安装更多的健身器材、增加农贸市场蔬菜和水果的供应量、普及健康知识、提供健康指导服务等都是政府可以选择的干预手段。相比较公权力的积极干预,似乎消极的不作为更无任何问题,但在慢性病防控领域,有时候“什么都不做”也需要一定的合理性依据。政府在某一领域是否应有所作为,涉及价值目标的判断。如果一项健康目标的取得,需要政府采取一定积极措施,或者政府不采取一定的措施会对大众造成损害时,而政府却选择了不作为,此时的行为应受到谴责。

尽管饮食、烟、酒、运动习惯共同构成了个人生活方式的主体内容,但各个要素在公民个人生活中所发挥的作用不同,内含的价值亦不同,公权力在采取干预措施时不可以照搬套用,即使是干预阶梯中处于同一位阶的干预措施,在不同的情境下其合理性亦存在差异。由于个人生活方式的选择影响最直接的乃是个体自身,故在慢性病的防控中,应尽量选择对个体自由干预度较低的柔性措施,严格限制强制性措施的选择,而对综合性措施的选择应符合比例原则的要求。公权力所应做的是给个人提供更多的选择机会,而非直接代替个人做出选择。“不要试图强迫成年人过健康的生活、尽量减少未经受影响者个人同意或未提供充分授权的程序正义安排的干预、尽量减少被视为过度干扰和与重要个人价值观冲突的干预”。这是政府采取干预措施时需要考量的重要准则。

五、结语

慢性病致病因素的复杂性决定了对慢性病的防控不可能单纯依靠任一方力量来实现,而需要个体、社会和国家合力而为。群体健康目标的实现,既依赖于个体健康意识的增强、良好生活方式的养成,也需要企业等其他社会组织体承担起应有的社会责任,更需要政府充分发挥其政策引导、行政行为干预等能动性作用,且政府在其中所发挥的作用具有全局性与传导性,是慢性病防控中不可或缺的主体。公权力对于个人生活领域的介入必然会对公民健康权产生一定的影响,国家在保障和促进公民健康权的过程中,既要保持对公民健康自由的最基本尊重,克制权力的扩张冲动;亦要为国民健康权的整体实现提供制度性的支撑,对个人健康选择加以适度干预。而干预策略的确定,要建基于本国公共卫生实践基础之上,既要考虑人口健康目标的实现,也要顾及公权力干预对个体造成的不利益;既要警惕以公共利益为借口随意侵犯个人自由意志的行为,也要避免以个人主义为中心去思考公共卫生问题,合理划定公权力干预范围,妥当界定干预手段,为公权力促进个人健康生活方式的形成提供良性的制度保障。

【满洪杰,华东政法大学教授,法学博士;牛春燕,山东大学法学院博士研究生。本文系2020年教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“全球健康与人权教育”(项目号:20JJD82005)的阶段性成果。】

Abstract:Non-communicable chronic diseases have become the most important public health problem in the world today,so the focus of public health services should be shifted from the traditional area of communicable diseases to the prevention and control of chronic diseases.Since bad living habits are the most direct cause of chronic diseases,the most effective measure to prevent and control chronic diseases is to promote healthy lifestyles for the individual citizen.The theories of equal health opportunity,the right to health from the perspective of human rights,and determinants of a healthy society provide justified reasons for the intervention of public power in individual health choices.In the current legal system,the intervention of public power is limited to flexible measures like health education,which shows respect for individual autonomy.However,it is inconsistent with the needs of current public health practice.We should expand diversified intervention means to encourage individuals to make healthy choices under the guidance of the management model.The“ladder of intervention”outlines a panoramic view of the intervention measures available to individuals at the health level.However,for the selection of specific measures,it is necessary to consider the public health objectives and the invasion of individual freedom,introduce the“legal reservation principle”and“proportionality principle”as policy analysis tools,and reasonably choose intervention measures at different levels on the ladder to properly handle the tension between public power and private rights.

Keywords:Public Health Service;Prevention and Control of Chronic Diseases;Right to Health;Personal Lifestyle;Ladder of Intervention

(责任编辑 李忠夏)

关键词:公共卫生服务 慢性病防控 健康权 个人生活方式 干预阶梯

一、问题的提出

传统公共卫生服务的关注焦点集中在传染性疾病的控制上,Covid-19疫情的暴发,更加剧了这一状况。然而,当前以心脑血管病、癌症、糖尿病和慢性呼吸系统疾病等为代表的非传染性慢性病防控已成为当今世界最主要的公共卫生问题。2012年全球有3,800万人死于慢性病,占所有死亡人数的68%,超过40%的慢性病相关死亡发生于70岁以下的劳动力人群。在我国,因慢性病导致的死亡占总死亡的比例从2000年的80.9%上升到2019年的88.5%,其中心脑血管病、癌症、慢性呼吸系统疾病死亡为主要死因,占总死亡的80.7%。与传染性疾病或者其他致死病不同的是,慢性病因其病程长、不直接引起死亡或者严重伤残等特征,被认为是一种“沉默”的健康问题。

研究显示,吸烟、不当饮酒、缺乏锻炼以及不健康的饮食是造成慢性病的共同风险因素,慢性病也因此被称作是“生活方式”疾病。与医疗领域侧重对疾病的“治疗”不同,慢性病防治的核心在于“防”优于“治”,针对这种“生活方式”疾病最有效的防控措施莫过于对个人生活方式的直接改变。《“健康中国2030”规划纲要》以及《中国防治慢性病中长期规划(2017-2025年)》(以下简称《防治慢性病中长期规划》)都将个人健康生活方式的形成作为政府在慢性病防控中所应遵循的一项策略,《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》(以下简称《基本医疗卫生与健康促进法》)第69条将个人健康生活方式的形成纳入其中,并在第74条、第75条和第78条中分别从饮食、运动和烟酒管控几方面对促进个人健康生活方式的形成加以规范性规制,这无疑是一个巨大的进步。但上述规定大多为倡导性规范,政府在公民个人健康生活方式的形成上基本止步于健康教育、健康指导等柔性的法律手段。因个人生活方式属于个体自治范畴,原则上并不适宜采取强制性手段加以调整,但从法律规制的效果而言,柔性手段作用有限。因此,有必要进一步探讨慢性病防控中国家在个人健康生活方式形成方面所能施加的干预限度。公权力在促进个人健康选择方面能否采取更为“激进”、多元的干预手段?干预的理由何在?干预的边界应如何设定?干预手段是否有可以衡量的准则?为回答上述问题,本文将在对公权力干预的正当性论证基础之上,借鉴干预阶梯理论为公权力干预设定基本的框架体系,并通过对手段的合法性分析去确定不同类型干预措施的可适用性。

二、公权力干预个人健康选择的正当性证成

慢性病作为严重危害国民健康的重要因素,是国家健康战略与国民卫生法治治理的重要问题。然而,不同于传染性疾病防治所具有的天然的正当性,在慢性病防控方面,存在国家干预的正当性问题。慢性病是不良的个人生活方式所导致的不利后果,而个人生活方式的形成本质上是个人选择的结果。个体选择“吃什么”“喝什么”“运动与否”“吸烟与否”等等原本都只关涉到自身的健康利益,应属于个体自治的范畴,公权力何以能介入其中?这一问题背后体现出的是“我的健康我做主”的思想,不可否认,公民应是自己健康的第一责任人,但这并不意味着国家在促进公民健康方面无须负担任何义务,因此,公权力应否介入公民的健康生活中,究其实质在于健康为“个人责任”抑或“社会责任”。有学者指出,在健康方面,儒家思想的“修身”即强调了个人对健康的责任,特别是对于与“不良生活方式”相关的疾病,个人更应努力克制自己的欲望,时常加以“内省”,面对各种外在的诱惑,应做到“克己复礼”。但当我们深入探究健康与个人选择背后的原理时,会发现纯粹的“个人责任”理念并非是解决慢性病防控合理且有效的方案。

(一)流行病学基础:“健康社会决定因素”理论

马克·拉隆德(Marc Lalonde)早在1974年就将影响健康的因素归类为人类生物学、生活方式、环境以及卫生服务的可得性四大类。这表明决定一个人健康与否的并不仅仅在于个人的行为。健康社会决定因素理论正是透过个体的原因去探寻影响健康的社会因素。按照世界卫生组织的定义,健康社会决定因素是指人们的健康在很大程度上会受到个体出生、成长、生活、工作等诸多因素的影响,这些因素涉及社会、经济、政治、文化和环境等多个层面。“健康社会决定因素”理论是伴随着流行病学研究模式的转变而出现的。原有的流行病学研究视角建立在个人主义之下,对疾病的发生仅针对个体的情况及原因进行查明,但社会流行病学的模型将视角转向了个体所依存的社会大环境之下,除考虑致病因子、个人行为因素外,将包含致病因子与个人行为因素相互作用的社会与物理环境均纳入了公共卫生的视野之下,从而完成了个体向群体以及整个社会视角的转变,进而对公共卫生法的范围以及政府在该领域的行动产生了影响。

健康的社会决定因素成为影响健康的根本性原因这已为许多实证研究所证实。英国于1967年开始针对公务员健康状况进行的持续二十年之久的“白厅研究”为大家所熟知。“白厅研究”显示英国公务员的职业等级与各类疾病的患病率和死亡率均成负相关关系,即职级(grade of employment)越高,疾病的发病率(如心绞痛患病率、慢性支气管炎症状)和死亡率越低;职级越低,发病率和死亡率越高。研究还显示,在健康风险行为、经济环境、工作环境以及社会支持方面,均存在明显的职业等级差异,而这些因素又进一步影响了个体的健康状况。美国的一项研究显示,在1980-2000年间,社会经济地位较高的群体的预期寿命比较贫困群体的预期寿命增长幅度更大,且男性和女性的预期寿命的贫困梯度大幅扩大。我国也有学者研究表明,工作决策自由度与慢性病患病风险呈正相关关系,自由度较高者,慢性病患病风险较高。家庭收入、受教育程度等与老年人患慢性病风险均有极大关联。

更为重要的是,各种社会因素对个人生活方式的形成也产生了根本性影响。以吸烟为例。吸烟会导致慢性阻塞性肺疾病、心脑血管疾病、糖尿病、恶性肿瘤等多种慢性疾病。研究显示吸烟是一种习得经验。在父母一方或双方吸烟的家庭中长大、有一个吸烟的配偶,以及经常与吸烟者交往,这些都是促使个人吸烟的环境。吸烟者还表现出一种典型的社会模式,是否吸烟并非是完全独立于社会影响的随机的、个人的决定。那些来自社会贫困环境的人,集体表现出吸烟等不良健康习惯。吸烟模式不仅仅关涉导致吸烟的社会环境,还涉及不利于戒烟的社会经济因素(如债务、压力、失业)。环境因素不仅会让某些群体更容易开始吸烟,而且使其戒烟也更为困难。

如果说吸烟是受到了个体所处的特定社会阶层、生活与工作环境的影响,肥胖的形成则是现代社会发展带给人类的负效应。全球5岁以下超重儿童的数量从2000年的3,200万增加到了2014年的4,100万,全球成人肥胖患病率从1980年到2014年翻了一番,男性的肥胖患病率从5%上升到11%,女性的从8%上升到15%。据估计,超重和肥胖每年造成340万人死亡。到2020年,中国有超过一半的成年居民肥胖或超重,6周岁以上的未成年人与6周岁以下儿童超重肥胖率分别达到19%和10.4%。肥胖已经成为全球公共卫生领域面临的最大挑战之一。肥胖会增加患代谢综合征、糖尿病、高血压、高胆固醇、心血管疾病、哮喘以及某些类型的癌症等慢性病的风险。肥胖的形成是否真的仅仅是因为人们吃得太多或消耗得太少?实则不然,肥胖和超重人数的持续增长,除了个体的基因、健康认识等不同之外,更为重要的是今天我们生活的世界为人们变得更重创造了各种条件。电视、电脑、手机成为我们生活的一部分,让我们久坐不动。汽车、电梯的广泛运用,让我们减少了能量消耗的机会。各种不健康的零食、快餐既便宜又更容易获得,外出就餐次数的增多,这些充斥于我们生活各个方面的力量都在为我们变得更胖作出巨大“贡献”。

健康的社会决定因素理论表明,个体的选择会受到其所处的社会阶层、所受的教育程度、早期的家庭教育、工作环境等一系列个人意志之外的因素影响。除此之外,政府的许多政策会在无形中影响到个体的选择,如提高食品加工的标准、设置人行道、对快餐馆提供食物的种类以及营养成分加以规制等。这些因素的形成很大程度上要归于整个社会与国家,就此而言,将慢性病仅仅看做是个人行为选择的后果,实则是太过简单的想法,也不利于问题的解决。

(二)伦理学基础:“健康机会平等”理论

健康之于每个人的意义都是毋庸置疑的,无论我们的年龄、性别、社会经济地位或种族背景如何,都会认为健康是我们最基本和最重要的资产。但在美国哲学家诺曼·丹尼尔斯(Norman Daniels)看来,这并不能构成国家在众多的需求中对健康给与优先满足的正当性理由。在《公正的卫生保健》一书中,丹尼尔斯首次提出了著名的“健康机会平等”理论,阐释了健康之于其他需求的特殊性。丹尼尔斯认为在特定的社会中每个人均享有一个“正常机会范围”(normal opportunity range),在此正常机会范围内,理性的人得以架构其人生规划。而疾病和残疾构成了对个人正常情况下根据其能力和才智能够获得的正常机会范围的功能性剥夺。即健康成为影响个人能否有效获取机会范围的重要因素,因而健康在道德上具有了特殊重要性,以维护健康组织功能正常为核心的卫生保健需求也就具有了比其他社会需求更为特殊的地位。基于社会正义,国家有义务保障机会范围的公平分配,也就当然有义务保障卫生保健需求的满足。遵循此种逻辑路径,国民免于慢性病困扰属于为维持其机会平等的基本健康需求,即使其产生原因与个人生活、职业等因素密切相关,也应当有权利要求国家承担起恢复健康和机会范围的责任。借由此种国家主动保护的义务,国家也得以对他人的生活方式加以积极干预,以有限的健康资源实现全社会健康利益的最大化。仅当个体享有公平的机会获取健康生活,且在做出健康选择方面获得公权力相应扶持的情况下,个体对自己的行为承担完全责任才是正当的。国家在增进国民健康和福祉,以及向弱势群体提供特殊保护方面起着关键性作用。

“健康机会平等”理论为国家在积极促进人口健康方面提供了伦理学的依据。在此基础上,丹尼尔斯将国家积极保护义务的重点放置于如何公正地分配医疗保健(medical care)资源之上。在他看来,公正的卫生保健体系的实现只需要在卫生保健范围内谈论即可,无须关注整体的社会公正,这也是其使用“just”这一双关词语的意义所在。将个体健康的享有更多地与医疗照护相联系起来,却未关注到健康所具有的社会性。在之后出版的被称之为《公正的卫生保健》“续集”的《公正的健康:公平满足健康需求》一书中,丹尼尔斯注意到了这一问题。他意识到之前的研究过于狭隘地关注医疗和传统公共卫生,而不是更广泛的健康决定因素,故未能就如何减少不公正的健康不平等,以及如何识别这些不平等提供充分的伦理学建议。因而,丹尼尔斯进一步提出,如果健康因其对机会的影响而具有特殊的道德重要性,那么这些健康的其他决定因素就具有与卫生保健同等的特殊重要性。简言之,在解决卫生保健的公正性上,除了要考虑医疗保健系统的公正外,还需要关注对健康有重要影响的其他因素的社会公正问题,社会公正与卫生保健公正之间密切相连。若将因生物学原因导致的疾病和伤残看作是一种运气不佳的结果,鉴于疾病和伤残对“正常机会范围”的影响,国家有义务对于此种不幸通过满足人群的卫生保健需求加以改善;则对因影响人群健康的其他社会可控因素所导致的健康不平等就应被看做是一种不被接受的不公正,对于此种不公正,国民更有充足的理由要求国家承担起应有的责任。

丹尼尔斯将罗尔斯的正义论扩及于医疗卫生保健领域,通过阐释健康、卫生保健与机会范围三者之间的逻辑关系,论证了国家在公正分配医疗保健资源方面所负有的责任。在注意到社会因素对健康具有重要影响的情形下,其随之将国家的义务扩大至如何公正地分配对健康有重要影响的社会产品层面,国家在健康方面所负担的责任已远远超越了传统上包括医疗服务与公共卫生服务在内的卫生保健范围。

(三)人权视角:个体人权与公共健康权理论

1.个体人权健康权指向下的国家义务

健康权作为一项人权的观点已被普遍接受。从1946年《世界卫生组织组织法》拉开健康权作为一项人权的序幕之后,经过1948年《世界人权宣言》、1966年《经济、社会和文化权利国际公约》以及1979年《消除对妇女一切形式歧视公约》等多个国际公约对健康权的规定,健康权的人权属性地位得以更加巩固。为响应国际法上对健康权的保护,各国纷纷在本国的宪法中对健康权予以承认。联合国人权事务高级专员办事处于2008年发布的“概况介绍第31号”文件中指出,目前已有115部《宪法》对健康权或保健权加以规定。我国《宪法》中尽管没有明确使用“健康权”字样的条文,但通常认为,《宪法》第21条、第26条第1款、第33条第3款、第36条第3款以及第 45条第1款可以作为健康权在宪法上的规范依据。

与作为人权的健康权相对应的则是国家所负担的义务。国家负担义务的具体内容与健康权的权利属性之间有着密切的联系。健康权通常被看作是社会权的一种,与传统的自由权“视国家权力为侵犯人权的最大威胁”不同,社会权更强调国家的积极作为义务,因此被视为一种积极权利。但消极权利与积极权利的划分是相对的,事实上,现代权利兼具消极权利与积极权利的双重复合性特点。因而健康权主要体现为一种积极权利,但也兼有消极权利属性的一面。经济、社会、文化权利委员会于2000年针对《经济、社会及文化权利国际公约》第12条发布的第14号一般性意见中将国家在健康权方面所负担的义务分为尊重义务、保护义务与实现义务。尊重义务与保护义务强调国家保障健康权免于公权力及第三方的干预,而实现义务更多地强调国家需要采取积极措施促进健康权的实现。人权从其产生之初,就与公民个人紧紧联系在一起,作为个体人权的健康权,其核心要素在于医疗服务的可获得性。因此,如何在社会成员之间公平地分配健康资源,应是国家在促进健康权实现方面所负担的主要义务。

2.公共健康权视角下的国家义务

作为人权的健康权在创制之初,正处于医学的黄金时代,医学发展呈现出的无限可能性让医生误认为健康的“完全”状态(a state of“complete”health)是可能达到的,个人医疗权利的极大保障就被人们认为是实现“可达到的最高健康标准”的必要条件。但定位于个体人权的健康权在面对当代对健康产生深远而重大影响的现实障碍时显得有些捉襟见肘。一方面,全球化的进程加剧了发达国家与发展中国家之间以及一国之内国民之间的健康不平等;另一方面,现今对健康产生威胁的并非主要是医疗技术可控下的疾病风险,更多的来自大规模的环境侵害、水源污染、生物安全风险等情形,这一系列的健康困境绝不是仅仅依靠医疗权利的保障就能得以解决。此外,健康的社会决定因素理论表明社会经济文化等因素正在以医学健康模型无法解释的方式影响着公众的健康,应对这些健康的基本决定因素最有效的方法也并非是通过个人医疗或行为干预,而是通过改变国家和国际公共卫生与社会福利体系实现的。因此,将健康权仅仅定位于个体主张的人权并不利于健康权的实现,也无法适应当代健康发展的新需要。就此有学者提出了公共健康权(a collective right to public health)概念。

公共健康权理论的提出,意味着国家的义务从保障公民公平地获取医疗资源扩大到运用公共卫生措施以实现促进健康和预防疾病的目标。如此,不仅解决了当前健康领域所面临的公共卫生难题,也化解了个体健康权所处的尴尬境遇。在公共健康权的框架内,国家当然有义务采取各项措施对包括慢性病在内的公共卫生健康问题积极应对。但公共健康权并非对个体健康权的否定,而是对其适用的补充,在全球化背景下,也是个体健康权得以实现的先决条件。经济、社会、文化权利委员会在第14号一般性意见中所用的一些词语也折射出了公共健康权的意蕴。如第37条中指出“国家有义务采取积极措施协助个人和群体(communities)享有健康权”,第59条中规定“任何个人或群体的健康权受到侵害都有权获得国家和国际层面的司法或其他有效救济”,特别是在意见最后的注释部分提到:“无论群体能否作为与个人不同的权利享有者去寻求救济,但缔约国都受公约第12条在集体(collective)和个人层面的约束。集体权利(collective rights)在健康领域至关重要;现代公共卫生政策在很大程度上依赖于主要针对群体的预防和促进活动。”

综上,慢性病的发生绝不仅是个人的责任,而应是整个社会的责任。国家对人口健康有着不可推卸的责任,国家需要为人们变得更健康发挥积极的作用。事实上,也只有国家有能力去改善人群健康。无论是个人生活方式的改变,抑或社会整体环境的改善,都不可能通过个体的单独努力去实现。

三、公权力干预个人健康选择的限度厘定

(一)公权力干预个人健康选择的法律依据

承认国家有义务承担起慢性病防控的责任并对个人健康生活产生影响,接踵而来的问题则是国家究竟可以在多大程度上去影响个人的选择或介入个人的私生活领域?国家应该采取怎样的措施去实现慢性病防控的目标?个人的健康选择乃是个体行使健康权的表现,是个体对其健康利益的支配行为。公权力对个人健康选择的干预就体现为国家对公民健康权的限制,因而,公权力干预个人健康选择的限度在实质上是国家作用于公民健康权的范围与程度。对这一问题的解答,既关涉到公民健康权保护的范围,也受制于国家在保障健康权的进程中所负担的义务内容。

由于健康涵摄范围的宽广性,欲针对健康权做出一个确定而无异议的定义困难重重,健康的社会依赖性也意味着并不存在一统天下的健康权概念,不同国家不同时期健康权的内涵必定存在一定的差异性。就此而言,从实定法上去寻求相关依据更具可行性与现实性。前文提及,尽管我国现行宪法中并未有“健康权”的明确字样,但从第21条、第26条第1款、第33条第3款、第36条第3款以及第45条第1款的规定中可以推导出“健康权”实为我国宪法所认可的基本权利之一。基本权利的特性表明健康权首先具有对抗公权力的自由意涵,公民有保持健康状态及免于公权力与第三人干预的自由。而作为社会权的健康权,又意味着公民有从国家获得有利于实现健康的各种资源、物品与服务的权利。宪法规范所具有的宣示性,使得我们无法直接从宪法当中寻找到有关健康权具体内容的依据,而需要借助于部门法的具体规范。将健康权作为制度线索的《基本医疗卫生与健康促进法》首次以公法形式对公民健康权予以明确规定,这也是对宪法中有关健康权基本权利的具体化落实。该法在第4条第1款提出,国家和社会尊重、保护公民健康权,尊重健康权正是健康权消极权利面向的体现。此外,该法在第4条第3款、第5条第1款、第21条、第82条第2款分别规定了公民享有健康教育权、基本医疗卫生服务权、疫苗接种权以及参保基本医疗保险权,进一步充实了健康权的内容,此为健康权积极权利面向的表现。但无论是作为消极权利亦或积极权利,权利主体所享有的自由都是相对的,必然会受到一定的限制。同时,健康权也具有个体性与社会性的双重属性。公民健康权与特定主体的密切联系,表明健康权首先是关涉个体的权利,健康与否最直接的利益主体乃是公民个人。但是健康影响因素的多样性以及国民整体健康状况之于国家的重要性,又表明健康权并非仅仅关系到个人利益,个体的健康与否也并非仅是个体的事务,无论从国民的利益出发,亦或从政治国家的角度考虑,国家都有保障和促进国民健康的义务。因而,公民个人的健康选择就不再仅关涉到个体自由,一定程度上承载了公共健康目标实现的价值,国家也当然得对个体健康权加以一定程度的干预和限制。干预的范围则有赖于国家义务的确定。

正如硬币的正反面,法律赋予了公民健康权,就必然意味着国家需要负担一定的义务。尽管最终出台的《基本医疗卫生与健康促进法》将一审稿中“国家实现健康权的义务”字样予以删除,仅保留了尊重和保护公民健康权的义务,但综观整部法律的具体内容来看,很多规定中都体现了国家实现健康权的义务,如第4条第2款、第9条、第11条、第16条、第20条、第22条等众多条文都是国家积极促进健康权义务的表现。传统的国家实现义务将主要精力放置于为公民尽可能公平地提供更高标准的医疗保健资源上,但在大健康理念的背景下,国家实现义务延伸至了健康促进领域。健康促进是以预防为核心理念,以增强人们控制健康的能力为宗旨,通过国家干预,消除政策、经济、环境等外围性因素对个体健康选择的不利影响,为个体“赋能”(enabling or empowerment),从而实现人口全面健康的活动。健康促进实质上是通过各种个体的、社区的、社会环境等多层面的变化,“有计划地改变与健康相关的生活方式和生活条件”的活动。健康促进是对包括非传染性慢性病蔓延在内的全球公共卫生新问题的回应。《基本医疗卫生与健康促进法》在第六章以专章形式对“健康促进”加以规定,正是对大健康理念的体现。国家在健康促进方面所负担的义务表明公权力可以对影响个人健康生活方式的健康选择予以积极干预。

无论从宪法角度,还是从《基本医疗卫生与健康促进法》层面来看,个体健康权的行使都需受到一定的限制,相应地公权力亦有权对个人健康选择加以适度干预。

(二)现行法律体系中公权力干预个人健康选择的限度解读

公权力干预个人健康选择的具体范围和限度需结合现行法律体系中的法律规范加以解读。《基本医疗卫生与健康促进法》作为卫生健康领域的基本法,首次将公民健康生活方式的形成上升到法律规范层面,并规定了国家有促进公民健康选择的积极义务,相关内容呈现于该法第69条第1款、第74条、第75条和第78条中。

第69条是有关公民健康责任的总括性规定。该条第1款明确了公民是自己健康的第一责任人,从而确立了公民积极主动提升健康素养、加强健康管理的义务,并将健康生活方式的形成作为公民健康促进的具体目标。此处“公民是自己健康的第一责任人”的规定与本文强调的国家在健康领域的积极干预义务并不矛盾。公民个人健康与人口健康是部分与整体的关系,公民个人行为与国家健康促进活动是影响公民健康的内因和外因。人口层面的健康目标只有在每个个体获得健康的基础上方能实现,而个体健康的实现最终取决于个人的行为,只有公民具备了健康生活的意识,才能自觉自愿地做出健康的选择,公权力所能发挥的作用是通过外在因素的改变助推公民做出健康的选择。因此,该条规定为公权力对于个人健康选择的干预确立了基本的模式,即原则上,公权力只能辅助个人做出健康选择,这也为公权力的干预定了基调,即要突出个人的主体责任,增加个人的能动性。从这个意义上讲,公民一定是自己健康的第一责任人,个体的积极参与,无论对个人健康还是对国民健康都至关重要。

第74条是有关饮食的规定。针对人们的饮食本条使用了“实施营养干预计划”、“开展营养改善行动”和“倡导健康饮食习惯”三种表述。2010年原卫生部印发了《营养改善工作管理办法》,从办法规定的内容来看,营养改善活动的目的在于解决居民营养不均衡问题,目标对象为营养不足或营养过剩人群。而营养干预和营养监测、营养教育、营养指导共同构成了实现营养改善计划的中间环节。营养干预环节有关部门所应做的是提供食品资源、经费支持和服务支持,这一活动相对于被干预对象而言,为可以享受的权利,但不得强制要求其接受。与前两种活动不同,倡导健康饮食习惯(低油、低盐、低糖饮食)针对全民开展。但该条有关此项活动的规定为倡导性规范,并无实质性内容。因此,尽管上述三种活动在目标对象和具体措施之间存在一定差别,但总体上,法律政策采用的均是健康教育、指导等柔性干预措施。

第75条是关于全民健身的规定。强调国家应加强公共体育设施建设,这一举措为公民参与健身运动提供了物质性保障,在一定程度上有利于激发公民的运动意愿。同时,国家应组织开展和支持全民健身活动,提供健身服务指导和普及健身知识等以促进公民积极锻炼。这些举措实为公民可以享受的权益,但对公民健身意愿并不能产生约束力。

第78条是有关烟草制品、酒产品的规定。在控烟方面,该条规定了“烟草制品包装警示标志义务”、“公共场所控制吸烟,强化监督执法”以及“禁止向未成年人出售烟草制品”三项措施。“烟草制品包装警示标志义务”是对烟草生产者提出的要求,旨在为消费者提供更多的信息,并不会对吸烟者的吸烟自由造成影响。“公共场所控制吸烟”的表述十分模糊,这可能与我国目前并未形成对控烟的统一性认识有很大关系,“控烟”不等于“禁烟”,从该规定中既无法推导出控烟的程度,也无法得知控烟的具体举措,其既非强制性规范,又与通常的任意性规范不符。基于对未成年人的保护,该条规定不得向未成年人出售烟酒类产品。在法律上,对未成年人等弱势群体给予特殊保护是各国通行的做法。故,在控烟限酒方面,法律规制相对疲软。

综合而言,现行法律规范较为全面地涵摄了有关人们健康生活方式的饮食、运动及烟酒诸方面的规定。在干预措施的选择上,突出健康教育和健康指导等柔性措施的作用,对公民个人生活的介入度较低;在规范强度上,除针对未成年人在烟酒的购买方面有强制性规定外,其他条文基本为倡导性规范;在规范内容上,更多地集中于展现国家有为公民健康生活的形成提供各种物质基础与服务帮助的义务,对个人行为的规制明显不足。法律规范对个人行为规制整体上呈现出的温和格调,表明立法者在公权力干预个人健康选择方面持一种较为谨慎的态度,在最有理由采取强制措施的“公共场所禁烟”领域,也表现出了模棱两可的态度,立法者对个人自治的尊重可见一斑。

(三)公权力干预个人健康选择的模式界定

现行法律规范体系有关国家干预个人健康选择的范围与限度的规定,在深层次上体现了立法者在处理公权力与个人自由之间采取了极为保守的自由主义模式。通常认为,公权力与个人自由之间的关系主要有自由主义、家长主义、自由家长主义以及管理型模式几种类型。

如果将公权力与个人自由之间的不同关系呈现在一条横向的坐标轴上,家长主义(paternalism)处于坐标轴的最左端,最右端则是自由主义(liberalism)。所谓家长主义是指政府或个人不考虑他人意愿,以为他人更好或使他人免于受伤害而对他人的行为予以干预的理念。家长主义模式下,政府有权代替公民做出选择,政府是否要对公民的行为加以干预的标准在于干预措施是否“有利于”公民。按照家长主义的理念,在个人健康选择方面,政府不仅可以在公共场所禁烟,而且可以禁止高糖高热量食物的售卖,家长主义并不排斥政府采用强制性的手段去干预个人的选择,其不能接受的恰恰是政府的无作为。而按照经典的自由主义理论,政府应保持对公民行为最低限度的干预,只有当公民的行为损害到第三人利益时,政府方能加以干预。在自由主义者看来,只要个人的选择并未伤害到他人,政府就应保持消极的不作为。自由主义和家长主义相互否定对方,自由主义崇尚选择自由,反对超出伤害原则的任何形式的行为干预;而家长主义谴责自由主义,认为不受约束的选择自由是不明智的行为。因此,卡斯·桑斯坦(Cass R.Sunstein)和理查德·泰勒(Richard H.Thaler)提出了第三条道路——自由家长主义(Libertarian paternalism),试图在不阻碍选择自由的情况下将人们的选择引向促进社会福利的方向,即政府只能引导人们向着公共卫生预期的方向做出选择,但并不采取强制或消除选择的方式。自由家长主义的核心理念是在保留选择的基础上给人们提供更多的选项,最终选择权归于行为人。公共卫生中的轻推(Nudge)策略就是基于自由家长主义理论的实践体现,通过默认选项的设置、信息提示等手段促使人们的行为发生改变,但不会禁止任何选项,也不会采取显著改变人们经济动机的措施。

对于决策者而言,家长主义过分强硬,自由主义过度宽松,自由家长主义是否是最恰当的选择?自由家长主义相比自由主义对个人的干预更进了一步,但干预仅限于“轻轻的推动”,倘若所采取的措施对个人选择造成了实质上的压力或负担,就属于越界行为。如果决策者打算通过对一块奶油蛋糕征税以提高其购买价格,进而去抑制人们购买的意愿,在自由家长主义者这里是无法接受的方案。因此,自由家长主义所能提供的干预手段仍然十分有限。实践中提出了另一种方案——管理型模式(the stewardship model)。在该模式下,国家被看作是个人和全体国民的管理者,国家在促进国民健康方面需要发挥更为积极的作用,既不绝对排除强制措施的使用,又不会将其作为普遍的措施加以运用,在考虑个人意愿的同时,寻求实现政策目标的最小干扰方式。管理型模式为国家干预提供了极其宽泛的选项,无论是税收手段,还是信息披露规则,都有适用的可能性,其试图在政策的有效性与相称性之间做出平衡。

(四)“干预阶梯”理论指导下的管理型进路

立法者应采取哪一种干预模式,很大程度上要取决于公共卫生实践的现状。从自由主义到自由家长主义,再到管理型模式以及家长主义,公权力对个人自由的侵入度不断提升,这也意味着公权力与私权之间的关系渐趋紧张,倘若采取较为温和的策略就能实现预定的公共卫生目标,当然没有选取更为激进方案的正当性理由。就我国的情况而言,前文已提及,不断攀升的发病率与致死率表明慢性病已成为影响国民健康的最大杀手,防控慢性病已成为刻不容缓的任务。而法律体系当中所规定的以健康教育为主的干预措施能在多大程度上促进人们的健康生活则需要检视。不可否认,健康教育在提升公民健康意识、促进公民健康生活方面发挥着积极作用,但单纯的健康教育对人们行为的影响十分有限,且需要长期的推进方能显现一定的成效。在急需改变人们生活方式的公共卫生需求面前,现有温和的公共卫生策略显然无法满足这一诉求,想要改变人们的行为,还需要更多的机制加以推动。这是否意味着可以直接采取家长主义的做法?强硬的家长主义尽管有利于公共卫生目标的实现,但单纯地从结果推导出行为的正当性,容易招致人们的反对。家长主义最大的问题在于,政府要代替成年人做选择,一个正常的成年人有能力对有关自己的行为做出判断,不考虑成年人的意愿,强迫他们过健康的生活,这在伦理上并不具正当性。在决策者有更好选择的情况下,家长主义不应被提上日程。相比较而言,管理型模式则较好地平衡了公权力与私权之间的关系,在保持公私法界限的前提下,既确保政府有足够的空间去干预个人选择,同时也保障对个人利益不造成过分的负担。

英国纳菲尔德生命伦理委员会在管理型模式基础上提出的“干预阶梯”理论,为公权力对个人在健康层面可以选择的干预措施勾勒出了一幅全景图。“干预阶梯”按照不同措施对个人自治的侵扰度将政府可能采取的政策和措施分成了不同的层级,具体可概括为以下八种类型(见图一):第一,消除选择(eliminate choice),即个体完全没有选择的自由。如特定情形下,政府为社会的整体利益而对个体作出的强制性干预。第二,限制选择(restrict choice)。对社会或市场提供给人们的选择通过具体的政策或法律手段加以限制,目的是让人们做出更健康的选择。如食品中人造反式脂肪酸的禁用,或者禁止大容量碳酸饮料的售卖。第三,通过抑制性手段引导选择(guide choice through disincentives)。即通过反向措施抑制人们的选择,如加收香烟税从而减少人们购买香烟的行为,或者限制停车位的数量以降低人们使用汽车的频率。第四,通过激励措施引导选择(guide choices through incentives)。与上一措施恰好相反,通过激励性措施引导人们做出政府所希望的选择。如对民众购买自行车提供税收优惠,以鼓励人群更多地选择自行车作为出行工具。第五,通过更改默认政策引导选择(guide choices through changing the default policy)。很多时候,人们的选择容易受到既有信息的影响。如人们在就餐时更易选择餐厅里预先设置好的标准套餐。如果将标准套餐的内容加以改变,就间接地影响了人们的选择。第六,提供机会让人们选择(enable choice)。如学校提供免费水果,就加大了学生进食水果的可能性从而减少垃圾食物的摄入。第七,提供信息(provide information)。通过宣传教育的方式为人们提供更多健康的信息,从而影响人们的行为。如宣传健康饮食的标准。第八,什么也不做,或者只是监视当前情况(do nothing or simply monitor the current situation)。

这八种措施之间存在明显的分级,从对个人自由的严重干预到“什么都不做”。阶梯越向上,对个人自由的干预程度越严重。由于消除选择是对个人自由的极度干预,公权力必须有极为正当的理由方能使用,而处于阶梯最下方的“什么也不做”显然不符合当前的公共卫生实践,也不符合服务型政府的理念,故在慢性病防控中,不应将其作为一种合理的措施使用。故此,在管理型模式下,公权力干预的边界原则上应以“限制选择”为干预上限,以“提供信息”为干预下限,中间包含有多种不同手段与强度的干预措施,而“消除选择”的装置,仅作为例外情形在符合法定事由时方可以触发。

鉴于《基本医疗卫生与健康促进法》基础性和综合性的立法定位,决定了该部法律的许多规范呈现出概括性和框架性特点,这也表明对这部法律具体内容的落实需要后续的单行法或法律解释不断加以充实。在《基本医疗卫生与健康促进法》出台之前,《“健康中国2030”规划纲要》与《防治慢性病中长期规划》在健康促进方面发挥着重要指导作用,二者在促进个人健康生活方式方面提出了一些较《基本医疗卫生与健康促进法》更为多元、更有力度的举措。如在健康饮食方面,《防治慢性病中长期规划》指出可以推行营养标签,引导企业生产销售营养健康食品。在控烟方面,《防治慢性病中长期规划》提出要推动国家层面公共场所控制吸烟条例出台,加快各地区控烟立法进程,同时,要研究完善烟草与酒类税收政策。《“健康中国2030”规划纲要》规定要加大控烟的力度,运用价格、税收、法律等手段提高控烟成效,推进公共场所禁烟工作,逐步实现室内公共场所全面禁烟。上述举措与“干预阶梯”中的措施有相吻合之处,故在将来的单行法制定中,可以在“干预阶梯”理论的指导下将前述政策性文件中的措施上升为法律手段。

四、公权力干预个人健康选择的合法性解析

“干预阶梯”理论较为全面地概括了政府在促进个人健康选择方面所能采取的措施。但更为重要的问题是:决策者选用某一阶梯的合法性依据是什么?随着国家对个人自由干预程度的增强,这种合法性依据也应更加充分。我们尝试对干预阶梯做进一步类型化分析,进而抽象出不同类型的干预措施所应遵循的准则,为国家采取某一项干预措施提供合法性依据。事实上,这亦是对国家干预行为的限制,公民赋权于国家,国家得以在保障和促进公民健康权方面采取积极措施,但鉴于公权力所具有的天然的扩张性,对权力加以限制是实现制度目标的必要之举。

按照干预程度的强弱可将“干预阶梯”中的干预措施进一步划分为强制性、综合性干预以及柔性干预三类。“消除选择”为强制性措施,对个体的干预程度最为严重。“限制选择”、“通过抑制性手段引导选择”、“通过激励措施引导选择”以及“通过更改默认政策引导选择”可归入综合性措施。这类措施的特点在于并不直接对个人行为加以干预,而是通过改变外围因素对个体行为产生间接的影响,但这些措施通常会涉及企业、其他社会组织体的利益,对这些主体产生的影响可能是直接的。“提供机会让人们选择”“提供信息”可归为柔性干预措施。这些措施几乎不会侵害到个人自由。

(一)强制性干预的合法性依据

强制性干预措施针对性强,较容易实现既定目标。但由于强制性干预措施是对个人自由的极大限制,公权力与私权处于极度紧张的状态,故必须有足够充分的正当理由方能适用。《基本医疗卫生与健康促进法》第69条第2款对公民健康权行使做出了限制,即公民在行使健康权时,应尊重他人的健康权益,不得损害他人健康和社会公共利益。《宪法》第51条也为公权力采取强制性干预措施提供了宪法层面的规范依据。该条规定,公民在行使自由和权利的时候,不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利。基于该条设置于公民基本权利列举之后、基本义务规定之前,可以将其解释为是对所有基本权利的限制性规范,当然也可适用于对公民健康权的限制。这两条规范共同表明,当公民在做出健康选择时,只有损害到公共利益和第三人的利益时,国家方得对其选择自由加以强制干预。在适用该两条限制性规范时,应注意两点:一是对此处“损害”的理解应限于行为所造成的直接性影响。因个体行为都具有“外部性”,若不加以解释限制,就意味着几乎所有行为在将来或远端均会对他人或社会产生一定的不利影响。二是对“公共利益”应做出恰当的解读。由于“公共利益”的模糊性与宽泛性,不适当地扩大会导致公民利益遭受不应有的损害。为此,对健康权这一基本权利加以限制时应遵守法律保留原则,即只有当法律有明确授权时才可对健康权做出强制性干预。公权力在慢性病防控中可以适用强制性干预措施的情形,最典型的在于对吸烟行为的禁止。吸烟不仅仅会损害吸烟者本人的健康,更为重要的是,对暴露于“二手烟”的第三人也造成了侵害。有证据表明,二手烟暴露可以导致儿童哮喘、肺癌、冠心病等,即使短时间暴露于二手烟之中也会对人体的健康造成危害。故在公共场合吸烟,就不可避免地会损害到第三人的利益,于此情形下,禁止民众在公共场所吸烟的措施尽管是对个人自由的强制干预却具备合理依据。

超出这一范围,公权力对个体的强制干预,就失去了正当性。因个体在饮食与运动方面的选择,并不会损害第三人的利益,故对其行为调整不得采取强制性措施。不适当饮酒行为最直接的受害主体乃是饮酒者自身,因此,禁止饮酒亦并不具有正当性。此处最佳的反面例证,莫过于日本厚生劳动省在2009年颁布的第159号令。该法令是“关于实施特殊健康检查和特殊公共健康指导的标准”,也被称为“代谢法”(Metabo law),是日本政府针对中年肥胖人数不断增长的现状而采取的一项应对措施。根据该法令的规定,所有年龄在40岁到74岁之间的公民每年必须测量腰围。如果人们的腰围超过规定的标准,就必须去接受咨询,并且其雇主要为此支付一定罚金。这一法令,招来了大众的不满,许多网民指责日本为“法西斯主义”,认为政府公开支持对人们的歧视,政府沦为“保姆型政府”。

(二)综合性干预措施的合法性判断

不同于强制性干预措施,综合性措施在干预模式上并不会采用直接约束个人行为的方式,而是通过对企业等市场主体的行为加以规制,进而间接对个人行为产生影响。正因为综合性干预措施并不直面个人自由,而是以一种较为隐秘的方式对个人选择产生影响,所以实践中容易忽略就公权力对个人自由侵扰的审查。但在干预效果上,这类措施对个人选择的影响远远超出了柔性干预措施所能施加的作用力,通常,个人选择会因此而受限。如,税收手段经常被运用于政府对市场行为的干预中,有证据表明,通过对高热量食品和含糖饮料加征消费税(也被称为脂肪税)可以有效降低人们购买该类食品与饮品的数量。公权力通过综合性措施可以实现对企业等市场主体直接调控与对个人行为间接干预的双重目标。

按照世界卫生组织的提议,并综合各国在促进个人健康生活方面的实践经验,政府可以采用的综合性干预措施主要包括税收与监管手段。税收手段包括正向的税收优惠(激励)和负向的消费税征收(抑制)。监管的对象是对个人生活方式有重要影响的食品、烟草制品、酒类产品等的生产者与销售者,监管的具体措施又可以细化为针对原材料、添加剂、生产加工标准、产品外包装、标识、营销方式、商业广告的内容和形式、销售对象等方面的限制。这些措施集合了行政手段与经济手段,使得对综合性干预措施的评价更为复杂,既有行政管理行为,又有经济调控与规制行为。但透过复杂多样的现象,仍能发现这一关系背后所呈现出的共性特点。无论是采用经济调控手段,抑或行政手段,法律关系主体仍然是由政府或政府授权的公权力主体与企业、个人等私权主体双方构成,实施措施的最终目的也是达到对公共健康利益的维护,法律关系的结构体现为“权力-权利”模式,本质上是围绕着公权力的行为能否在实现公共健康利益的同时兼顾对私主体自由意志的保护,即通过对措施与目标相互之间的权衡,实现利益博弈的结果。如是,以解决“目的手段关系”为主旨、以实现“控权”和“利益衡量”为功能导向的比例原则恰好能为综合性干预措施的适用提供规范性指引。

通常认为,比例原则包含适当性原则、必要性原则和均衡性原则三个子原则。具体来讲,运用比例原则对综合性干预措施进行评价应依如下层次展开:

第一,适当性原则。适当性原则要求所采取的措施必须有利于增进目的的实现。这一原则的适用需要从两方面展开:首先,在确定哪些措施可以被采用之前,需要明确该项行为所欲达致的目的,且目的需要具体化,过于宏观的目标,会使得该项原则的适用失去意义。如政府在高糖高热量食品销售环节可以考虑采取征收消费税、禁售高热量食品、限制高糖饮品的分装分量、增加生产者在产品标识方面的披露义务等措施,此时方案的目的应定位于促进个人健康生活,还是抑制肥胖,抑或是降低人群购买高糖高热量食物的数量?确定目的的意义在于为后续手段的筛选提供参照依据,故如何保障对后续手段的适当筛查应是我们把握的准则。倘若目的过于笼统和宏大,意味着可以实现目的的手段在数量上会极其庞大,加之实践中在“手段是否有助于促进目的实现”环节的审查上十分宽松,必然会使得后续在具体手段的确定上变得十分困难,也就失去了“适当性”审查环节的意义。考虑到“个人健康生活”涵摄了人们的食物摄入、运动的多寡、烟草制品与酒类产品的消费等多个方面的因素,将目的限定于此显得过于宽泛。同理,抑制肥胖是实现健康生活的一个维度,但这一目标的实现既可以针对人们的饮食层面也可以针对体育锻炼局面展开,因而也不宜将其作为具体目的。相比较而言,将降低人们购买高糖高热量食物的数量界定为这一领域的一个具体目的更为恰当。其次,要判断手段是否有助于目的的实现。适当性原则是对手段与目的之间的关联性审查,是一种“质”的审查,而不考虑“量”的问题,不论手段能在多大程度上促进目的的实现,也不管手段对目的的促进是直接性的或间接性的,只要手段有助于目的的促进,就符合了适当性原则的要求。这种判断本质上是一种事实判断,但结论的得出主要依赖于人们的经验法则。通过适当性原则,可以将那些对具体化目的实现无助益的手段排除在外,缩减了必要性审查的范围。

第二,必要性原则。在经过适当性原则的检视之后,需要从能促进目的实现的多个手段中选取对权利人利益侵害最小的手段。这也表明一定是存在多个手段,倘若某一目的的实现只能通过一种手段加以实现,则无必要性原则适用的余地。必要性原则重在保护权利人的利益,属于后果审视的范畴。但在评价哪一种手段对权利人利益侵害最小时,并非仅仅考量手段的损害最小化,还需考虑手段对目的实现所能发挥的实际效果。如为达到抑制肥胖的目的,可以采取上文提及的征收消费税、限制食物中的糖含量以及禁售高糖高热量食物等手段,若单纯从损害的最小化来看,毋庸置疑,限制食物中的糖含量是对权利人损害最小的措施。但从三种措施对抑制肥胖目标的达成而言,限制食物中的糖含量显然效果也最差。因此,必要性原则适用的过程应是在手段实施效果考量的基础上,再去评定措施对权利人造成的损害是否最小,即从“具有相同有效实现目的”的手段中去选择对权利损害最小的手段。由于需要从效果与损害两个方面去考量,其意味着经过必要性原则的审查之后,筛选出的手段可能是一个也可能是多个。严格地讲,无论是效果的判断还是损害的评估,都需要借助循证科学。如在“征收脂肪税”与“限制大分量高糖饮料售卖”之间加以选择时,这两种措施是否能达到抑制肥胖的目标,能发挥多大程度的效用,措施对权利人的损害程度等都需要体现在实证的数据分析中,但出于技术与成本的考虑,公权力机关在做出这些决断时可能并非都依赖于科学的数据,很大程度上要凭借人们的经验积累。此外,有可能会出现几个手段在促成目的实现的效果上存在程度上的差别,同时对权利的损害程度也不相同的情形,即可能A措施效果佳,但损害很大,而B措施效果欠佳,损害却相对较小,实践中的情形远比此处理论上阐释的更为复杂,此时决策者必须做出选择,而这个过程或多或少都已经包含了一定程度的价值衡量。

第三,均衡性原则。均衡性原则要求手段所促进的目的与手段所造成的损害之间必须成比例,主要解决目的与手段之间的利益衡量问题,其被认为是比例原则的精髓。利益衡量本质上是一种价值考量活动,均衡性原则也因而具有了抽象性与主观性的特点,这也是比例原则被指摘“会流向主观的、反理智的(情感主义的)后果”、会构成“暴力统治”的主要原由。但质疑的声音并不能否定比例原则在理论与司法实践中所发挥的积极作用,因此,更为重要的是如何克服均衡性原则适用的不足。运用均衡性原则对目的与手段进行评价时关键要解决两个问题:首先,如何均衡?即怎样判断手段与目的是否合比例?换言之,权衡的具体法则应是怎样的?对此,学界提出了诸多有价值的理论,如罗伯特·阿列克西(Robert Alexy)的“分量公式”(“权重方程”)理论、刘权的“均衡性判断公式”以及戴昕的直接用成本收益分析方法取代比例原则的观点等。笔者无意对上述理论孰优孰劣加以评价,但在确定具体法则时,应秉持如下理念:无论适用哪一种理论,目的均旨在为均衡性原则提供更为客观、更具操作性的衡量工具,从这个意义上来讲,分析工具与均衡性原则之间也是一种“手段与目的”的关系。尽管比例原则内含的权衡特质让其具有了方法论上的价值,但其还承载了“人权保障”“正义”等价值理念,因而也同时具有本体论的意义。若将比例原则与某一种分析工具相加比较,实际上相当于将比例原则完全看作是一种利益衡量的工具而已,根本上降低了比例原则的地位。因而,对主张用成本收益分析方法直接取代比例原则的观点笔者并不赞同,但将成本收益的分析方法引入比例原则,以降低均衡性原则适用的不确定性是值得称赞的做法。事实上,“干预阶梯”也为“合比例”的判断提供了一个可以参照的标准,阶梯理论将公权力干预对个人自治的影响程度从强到弱做出了排序,因此,在权衡过程中,干预措施越处于阶梯的上端,就意味着此处的手段所造成的损害越高,若想证成这一措施合比例,就需要天平另一端手段所要实现的利益更大。其次,均衡什么?即在手段与目的之间进行平衡时,天平的两端究竟可以放置哪些因素?相比较“怎么均衡”,“均衡什么”更为重要,前者可以看作是利益衡量的形式,而后者是利益衡量的实质内容。按照均衡性原则传统的内涵,应是在手段所促成的公共利益与手段对个人权利所造成的损害之间进行衡量,即考量的是公共利益与私人利益。但从功能定位角度来看,均衡性原则更多地体现了效能原则,即在手段所促成的收益与所付出的成本之间进行权衡,避免出现高成本低收益的情形。因此,成本就不应仅仅局限于对个体权利所造成的损害,凡因收益的实现所产生的“副作用”均应被考量在内,当然,对个体权利的损害应是最主要的因素,除此之外,手段的可实施性、可操作性、手段的社会可接受性,以及政府的财政支出成本等,都应纳入成本的范畴内。同时,在权衡的过程中,还需要注意到一种手段在达成某一特定目的时,是否会对其他政策目的产生不利影响。以上文提及的针对高热量和高糖食物征收消费税为例。我国现行的消费税是一种流转税,最终会通过产品价格转嫁到消费者身上,由于不同社会阶层人群的消费结构以及对于税负的承受度并不相同,消费税最终对人群的影响程度就会存在差异,经济地位较高的人群受税负影响的程度要较贫困人口的受影响程度低很多,这也意味着税收的不利后果更多地是让贫困人口来承担,这会造成更大的不平等。在慢性病防控中,除了要追求群体健康的目标之外,消除或减少健康的不平等也是极其重要的一面。于此情景下,判断消费税的征收是否合比例,除了征税对个人自治所造成的损害之外,征税所引起的不平等也应作为成本的一个考量因素。

必须承认,凡涉及价值衡量的活动,无论规则设计得多么尽善尽美,都不可避免地会有主观性的因素介入其中,理论上提供的各种工具皆在为尽可能降低主观性的影响而努力,期望通过规则的设计消除所有的主观性因素是一种不切实际的想法。如为控制吸烟人数的增加,政府在室外公共场所推行戒烟的举措是否具有合理性?就均衡性层面来讲,需要在戒烟所带来的公民整体健康收益与对公民自主权所造成的损害以及实施该项措施所应支出的财政成本等因素之间进行权衡。无论采取“分量公式”,还是“均衡性判断公式”,抑或“成本收益分析方法”,都无法将此处的收益与损害准确换算为具体的阿拉伯数字,公式中所谓的数字也不过是人为衡量之后给出的结果,其客观性有多大实难评价,任何一个决策者在做出利益衡量的结论时不可避免地会受到个人的法律与社会生活前见等主观性因素影响。就此而言,比例原则仅是为我们对公权力行为的合理性判断提供了一种思维导向和分析框架,对该原则的适用不可能如同解答数学难题一般套用已有的公式就可以得出结论。三个子原则的适用顺序也并非是僵硬不变的,尤其是在必要性原则与均衡性原则之间,决策者可能并非只经过一次理论的适用,往往需要在两个原则之间来回穿梭,以求得最佳的答案。

(三)柔性干预措施的合法性事由

柔性干预措施主要是通过为公众提供更多的健康选择机会与更科学的健康知识,帮助人们树立健康的生活理念,从而辅助人们做出更为健康的选择。其目的在于培养公民个人自觉的健康意识,从而指引人们实施对自身健康有利的行为。这类措施不仅不会对个人自由产生影响,实质上还有助于个人自由的实现,实施过程中也并无阻力。正因为如此,这类措施受到政府的普遍青睐,但其缺点在于短期内无法取得成效。如建成和开放更多的公园、修建更为便利的自行车道、安装更多的健身器材、增加农贸市场蔬菜和水果的供应量、普及健康知识、提供健康指导服务等都是政府可以选择的干预手段。相比较公权力的积极干预,似乎消极的不作为更无任何问题,但在慢性病防控领域,有时候“什么都不做”也需要一定的合理性依据。政府在某一领域是否应有所作为,涉及价值目标的判断。如果一项健康目标的取得,需要政府采取一定积极措施,或者政府不采取一定的措施会对大众造成损害时,而政府却选择了不作为,此时的行为应受到谴责。

尽管饮食、烟、酒、运动习惯共同构成了个人生活方式的主体内容,但各个要素在公民个人生活中所发挥的作用不同,内含的价值亦不同,公权力在采取干预措施时不可以照搬套用,即使是干预阶梯中处于同一位阶的干预措施,在不同的情境下其合理性亦存在差异。由于个人生活方式的选择影响最直接的乃是个体自身,故在慢性病的防控中,应尽量选择对个体自由干预度较低的柔性措施,严格限制强制性措施的选择,而对综合性措施的选择应符合比例原则的要求。公权力所应做的是给个人提供更多的选择机会,而非直接代替个人做出选择。“不要试图强迫成年人过健康的生活、尽量减少未经受影响者个人同意或未提供充分授权的程序正义安排的干预、尽量减少被视为过度干扰和与重要个人价值观冲突的干预”。这是政府采取干预措施时需要考量的重要准则。

五、结语

慢性病致病因素的复杂性决定了对慢性病的防控不可能单纯依靠任一方力量来实现,而需要个体、社会和国家合力而为。群体健康目标的实现,既依赖于个体健康意识的增强、良好生活方式的养成,也需要企业等其他社会组织体承担起应有的社会责任,更需要政府充分发挥其政策引导、行政行为干预等能动性作用,且政府在其中所发挥的作用具有全局性与传导性,是慢性病防控中不可或缺的主体。公权力对于个人生活领域的介入必然会对公民健康权产生一定的影响,国家在保障和促进公民健康权的过程中,既要保持对公民健康自由的最基本尊重,克制权力的扩张冲动;亦要为国民健康权的整体实现提供制度性的支撑,对个人健康选择加以适度干预。而干预策略的确定,要建基于本国公共卫生实践基础之上,既要考虑人口健康目标的实现,也要顾及公权力干预对个体造成的不利益;既要警惕以公共利益为借口随意侵犯个人自由意志的行为,也要避免以个人主义为中心去思考公共卫生问题,合理划定公权力干预范围,妥当界定干预手段,为公权力促进个人健康生活方式的形成提供良性的制度保障。

【满洪杰,华东政法大学教授,法学博士;牛春燕,山东大学法学院博士研究生。本文系2020年教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“全球健康与人权教育”(项目号:20JJD82005)的阶段性成果。】

Abstract:Non-communicable chronic diseases have become the most important public health problem in the world today,so the focus of public health services should be shifted from the traditional area of communicable diseases to the prevention and control of chronic diseases.Since bad living habits are the most direct cause of chronic diseases,the most effective measure to prevent and control chronic diseases is to promote healthy lifestyles for the individual citizen.The theories of equal health opportunity,the right to health from the perspective of human rights,and determinants of a healthy society provide justified reasons for the intervention of public power in individual health choices.In the current legal system,the intervention of public power is limited to flexible measures like health education,which shows respect for individual autonomy.However,it is inconsistent with the needs of current public health practice.We should expand diversified intervention means to encourage individuals to make healthy choices under the guidance of the management model.The“ladder of intervention”outlines a panoramic view of the intervention measures available to individuals at the health level.However,for the selection of specific measures,it is necessary to consider the public health objectives and the invasion of individual freedom,introduce the“legal reservation principle”and“proportionality principle”as policy analysis tools,and reasonably choose intervention measures at different levels on the ladder to properly handle the tension between public power and private rights.

Keywords:Public Health Service;Prevention and Control of Chronic Diseases;Right to Health;Personal Lifestyle;Ladder of Intervention

(责任编辑 李忠夏)

京公网安备 11010102003980号

京公网安备 11010102003980号