内容提要:公共卫生通常是指以健康保障和健康促进为导向的公共事业,本意为保障公众健康。新中国成立以来我国已建成世界上规模最大的医疗卫生体系,党的二十大胜利召开,更是明确指出要健全公共卫生体系。回顾我国公共卫生体系从初创到改革发展再到完善的搭建历程,可以看出它的发展始终围绕着权利与义务相统一的理论逻辑和保障健康权利与规范国家权力相制衡的实践逻辑,根本目标是保障公民的健康权。现代社会风险的持续增加改变了公共卫生体系的稳定,而构建纵横交织的公共卫生法治体系,健全突发性公共卫生事件应急机制和预警机制,落实健康理念入所有政策将是完善公共卫生体系新的努力方向。

关键词:公共卫生体系 健康权 理论逻辑 实践逻辑 法治

健康权作为基本人权其保障与公共卫生体系的建构程度密切相关,于2022年7月26日召开的“2022·北京人权论坛”下设5个分议题,其中之一就是“公共卫生安全与人权保障”。党的二十大旗帜鲜明地提出建设健康中国,进一步完善公共卫生体系。但人类早期社会并没有真正的“公共卫生”,它与生命健康权保障基本相同。现代意义上的公共卫生发轫于科技、社会进步所带来的负面影响——民众健康受损。通过梳理公共卫生的发展历程不难发现,虽然不同时期公共卫生的发展理论基础以及对健康权的促进大不相同,但它们始终指向一个目标——保障公众健康。这有助于我们准确理解公共卫生的同时亦能为人类健康保障提供经验借鉴。

新中国成立初期百废待兴,法律体系尚不健全,公共卫生立法更是寥寥无几。随着改革开放,经济的发展促使我国法律体系完善,公共卫立法也进入发展期。在历经多次传染病防控等重大突发性公共卫生事件后,我国公共卫生立法呈激增态势。如,2003年“非典”疫情爆发一个月内国务院就紧急制定《突发公共卫生事件应急条例》,建立统一、高效、权威的突发公共卫生事件应急处理机制,为政府抗击非典行为提供法律依据。次年,《传染病防治法》修改完善,2007年为预防和减少突发事件的发生,保护人民生命健康、维护国家安全、公共安全,《中华人民共和国突发事件应对法》出台。进入新时代以来,公共卫生立法朝着系统化、专项化方向发展,助推公共卫生体系的不断完善。2019年《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》(以下简称《基本医疗卫生与健康促进法》)的出台,不仅填补了公共卫生领域基本法缺失的空白,还为公共卫生执法、新冠疫情防控提供法律依据。历经70多年艰难探索,我国公共卫生体系的搭建逐渐向系统化、专项化的方向发展完善,但我们仍需要警惕其中存在的问题,如体系框架不够科学、重大突发性公共卫生事件防控预警机制不够健全、公民健康责任意识薄弱等。本文试图从公共卫生的涵义出发探寻我国公共卫生体系的形成之路以及遵循的逻辑进路,进而提炼出公共卫生体系的不足方面并针对性地提出有效优化路径及未来努力的方向。

一、准确理解公共卫生

美国著名学者威廉·麦克尼尔(William Hardy McNeill)在其著作《瘟疫与人》中谈到,传染病先于初民存在,而且将会始终与人类共存,并一如既往地作为影响人类历史的基本参数和决定因素之一。公共卫生的发展史是人类与疾病斗争史,深刻地影响着人类社会的进程。因此,准确理解公共卫生的涵义有助于保障公共健康,促使人类健康权的实现。

(一)公共卫生的“史前史”:神灵与健康

远古时代,人类生活在危险且不确定的环境中,对大自然产生的风雨雷电等未知现象十分敬畏但又不知其原因,逐渐形成神灵主宰万物的社会的认知,那时将疾病认为是魔鬼、是神灵对不洁之人的惩罚。再加上没有独立的医术,人类遭遇疾病便求神祈福,驱除病邪,巫术也应运而生,此时期对健康的保障属巫医同源。原始人类赋予“巫”诸多神秘色彩,把其当作与神灵沟通的媒介,也因此衍生出一套完整的咒语、祭祀和祈祷的礼仪。巫师占卜在新石器晚期十分流行,当出现可怕的疫病时,巫往往会进行相应的祭司占卜,根据甲骨灼烧后的裂纹解释疫病的原因,并告知解决疫病的方法。我国夏、商时期,巫术是治疗疫病,保护人体健康的主要方法。巫医不仅焚烧甲骨,祷告神灵,而且对疫病感染的人群进行处理,在一定程度上具备“隔离”以阻止疫病传播的作用。由此可见,古代没有所谓“公共卫生”概念,对健康的保障主要依靠“神灵”。

(二)公共卫生的起源:巫医分离到医学发展

公元前5世纪,受自然哲学的影响人类对健康的认识开始改变,健康与疾病的模式跨入第二个阶段——巫医开始分离,该阶段的健康强调机体平衡。古希腊医生希波克拉底认为精神和肉体不能独立存在,它们相互影响,患者是一个整体。这种医学模式反映了自然哲学观念。但时代与希波克拉底开了一个玩笑,在医学史上,继他之后的时代是古罗马的兴盛和衰亡,甚至在后来的中世纪中唯一照亮黑暗的寂寥灯光是基督教教会点燃的,主教辖区以及修道院成了西方世界唯一传授知识的中心。希波克拉底这种朴素、科学、整体的医学观点与至高无上的神灵统治的宗教观念格格不入,健康仍然被认为是神灵赐予的亦或是个体健康。例如在欧洲大陆,教会控制和掌管了当时的精神和社会领域,医学被迫重新专注于治疗个体的躯体疾病,而不过问精神疾患和恶劣的社会环境。可见,当时人们对健康的认识相当狭隘。作为私权利性质的健康权仍局限在个体身体机能的健康,忽视了如心理、环境、社会等影响健康的其他因素。这也造成立法者无法意识到个人健康与公共健康、个人利益与公共利益之间的关系,从而对规范国家公权力的介入与寻求救济无能为力。之后,尽管医疗技术的不断发展进步,但传染病频发,立法者逐渐意识到环境对公共卫生保护的重要性,开始采取各种改善卫生环境的措施以保护健康。如,四千年前,在印度河流域的摩亨朱-达罗旁遮普的哈拉帕,古代城市人们就开始有意识地建设浴室以及排水系统来促进个人身体清洁以及公众领域的环境卫生。这种通过改善周围环境和设备的行动被视为早期公共卫生的起源之一。在古希腊和罗马时期也建立了公共卫生管理制度,如希腊城邦有意识地为其居民提供公共卫生服务,罗马在供水、公共浴室维护、街道清洁、食物安全管理等问题上则有专门的卫生委员负责。中世纪虽是一个黑暗的时代,但此时期公共卫生的实践模式基本成型,人们通过建设医院、隔离以及向社会成员提供医疗保健和社会援助来保障公共卫生安全。17世纪末细菌的发现使得人类社会进入到真正的“医学”时代。消毒灭菌、抗生素等的使用大大降低手术病人因感染死亡的概率,传染病也逐渐得到控制。医学的发展不仅促进了健康保障,而且发现人类的健康与疾病不仅受物质环境的影响,也与社会制度、经济条件、人的心理与精神状态相关。自此,公共卫生开始走向正规。

(三)公共卫生的发展:自由主义人权与健康保障

人权是起源于西方的概念,“它起源于西方政治思想和实践自由主义”。西方自然法理论的成熟促使自由主义人权理论的成型,此意义下的人权一般被视为一种自然权利。这种人权观在它成立之初就具有一定的阶级属性,自由、平等、博爱、个人至上等价值旨在服务于新兴资产阶级的利益诉求。但也不能否定,这些价值选择透露出人类的普遍性道德诉求,并随着时间的酝酿不断更新,逐渐超越国家成为世界性的价值理念。人权理念的传播一定程度上推进了近代西方科技的发展、物质的富足以及政治的进步。随着启蒙运动兴起,神权和王权隐退,个人权利不断凸显,人权迎来了新的活跃点。与此同时,在社会实践方面启蒙运动也改变了世界,它给人类带来了一个新的世界——煤和铁的世界。19世纪,工业革命推动经济快速发展的同时也带来了诸多负面影响,“工业革命大幅度提高了社会生产力,产生的巨大财富并未合理地分配,产生了阶级对立。许多工业无产阶级人只感受到它的危害(如:公共环境恶化、工人健康受损),这使不公平的社会变得更加不公平了。”此种社会背景下,阶级矛盾不断凸显,加之霍乱、黑死病、鼠疫等传染病的频发,催发工人运动势态不断扩大。工业革命的爆发亦冲击了中世纪原有的公共卫生保障模式,它让人类付出了染上疾病和过早死亡的代价,旧有的公共卫生体系已经不再能解决时代发展所带来的严峻的公共卫生问题,轰轰烈烈的卫生运动因此拉开了帷幕。西方自由主义人权理论的核心是发掘个人价值把人从社会中独立出来,并强调个人权利的优越性,防止国家权力的侵害。因此,该时期并没有激发国家或政府对公共卫生和人们的健康保障负有义务的意识,对公众的健康保障理念来源于人权理念所包含的平等、博爱、尊重。西方自由主义人权理念在一定程度上有力助推了公共卫生的进一步发展,使得国家开始重视公共卫生与公众健康保障。

(四)现代意义的公共卫生:福利国家制度与健康保障

现代意义上的公共卫生法始于19世纪中期的英国。1842年,现代公共卫生之父埃德温·查德威克(Edwin Chadwick)发表了一份《大不列颠劳动人口卫生状况的调查报告》,该报告被称为世界公共卫生史上一份重要的文件,它以翔实的数据论证传染病的发生(霍乱、伤寒等)与环境卫生有直接关系。该报告唤醒了政府对公共健康保障的重视,政府也借此开展卫生改良运动并推动了人类历史上第一部现代意义公共卫生法——《公共卫生法案(1848)》(以下简称《法案》)的诞生。《法案》明确了政府在公共卫生治理中的重要职责,发轫了由政府主导公共卫生治理的时代。公共卫生立法伴随着工业革命的发展相继出现在西欧以及美国,并在之后的一个多世纪里影响深远。如,1874年德国颁布的《德国疫苗接种法》,要求全民接种天花疫苗,以保障民众的生命健康权。19世纪公共卫生之所以发展得如此迅速,离不开当时兴起的福利国家理论的支持。“福利国家”一词是1941年英国主教威廉·坦普尔(William Temple)用来称呼与“战争国家”相对立的西方民主国家。该理论肇始于19世纪末,成熟于20世纪50年代。《牛津比较政治学手册》把福利国家定义为一种国家形态,在此形态下政府作为主要的责任主体通过实施广泛的社会福利制度和政策来解决社会中存在问题。福利国家作为一种专门术语历经了70多年的发展,虽然它的定义不断变化,但是基本内容大抵相似——国家在社会保障方面负有主要责任。在福利国家理论的影响下,公共卫生发展迅速,不少国家在该理论的指引下建立健全了本国的公共卫生和社会保障制度,特别是第二次世界大战之后的福利国家制度相较于之前的福利制度保障程度更高。经过历史的洗礼,福利国家制度分出了不同的种类和模式,但是总体而言,福利国家制度形成了一套相对完整的制度设计和安排,特别是在公共卫生保障上,如国家提供老龄保障、家庭补助、残疾抚恤、最低生活保障、最低医疗保障、教育公平保障、住房福利等,其目的在于为社会和民众提供全面而有效的社会保障,解决失业、收入分配差距过大、贫困等社会问题,缓和社会矛盾,保证社会秩序和经济生活的正常运行。福利国家制度也确实保障了一些贫困民众的基本生活,特别是在公共卫生、医疗保障、健康权保障方面。

英国作为世界上全民医疗保险模式最典型的国家,建构了世界上按人口比例最大最集中的全民医疗服务体系(National Health Service),它和少数私人医疗保险一起把全民纳入了医疗保险体系,建立了一种全民从摇篮到坟墓的福利国家模式。其中主要是以国家医疗保险模式为核心,这一医疗模式主要由政府直接办医疗保险,通过税收形式筹集医疗保险基金,采用国家财政预算拨款的形式将医疗保险资金分配给医疗机构向国民提供免费或低收费服务,医疗服务机构的所有权及控制权为政府所有。英国在《病人宪章》中明确规定,病人“有权就自身的临床需要而获得医疗照顾,而不是根据自身的消费能力、自身的生活方式或其他任何因素。”筹资机制上,国立医院经费95%来自政府拨款,5%来自服务收费。这些福利政策很大程度上解决了贫困公民看病难、看病贵的难题。

德国在100多年的发展中,一直把社会福利作为国家制度的一项基本原则,其更是在其基本法中将自身定义为社会、民主、福利国家,力争在发展中保护社会弱者,并不断谋求社会公正。在这一基本原则指导下,联邦德国的社会保障制度显现出互济共助的突出特点。在福利国家制度中医疗保险作为一项重要任务由国家承担,这与德国卫生政策的目标——维护并促进国民健康,并在其患病时帮助其恢复健康——相一致。与此相应,德国《社会法典》第5卷《法定医疗保险法》明确规定,法定医疗保险作为互助组织其任务是保持、恢复或改善受保险人的健康状况,每个公民无论其社会地位和经济状况如何都享有维持本人身体健康的权利。在德国,法定医疗保险覆盖了91%左右的人口,如果加上商业保险德国整个保险制度为99.8%的国民人口提供了健康保障。

美国亦是典型的实施福利制度的国家,但是不同的是美国并未注重建立一个统一的覆盖全民的国家医疗保障体系,而是以私立医疗保险为主,辅之以诸多针对特定群体的、复杂的医疗保障制度的组合,如联邦雇员健康福利计划(Federal Employees Health Benefits Program)、军事卫生系统(Military Health System)、印第安人健康服务制度(Indian Health Service)、低收入医疗保险(Medicaid)、联邦医疗保险(Medicare)、国家儿童健康保险计划(State Children’s Health Insurance Program)等。但在公共卫生保障方面1944年美国联邦通过了《公共卫生服务法》(The Public Health Service Act),该法案明确了国家在传染病防治方面的相关职责,并首次要求建立检疫机构,开启了美国公共卫生治理的先河。

从这三个国家的公共卫生体系可以看出福利国家制度确为大多数国民提供了较完备的基本医疗服务,尤其保障了低收入群体的健康权。福利国家制度作为20世纪60年代盛行的一种基本理论制度,它在公共卫生促进健康权保障全球化的道路上发挥了引领作用。

随着世界经济的发展,全球化进程的加速,整个社会处于巨大的风险之中。以健康权保障为例,自2019年底暴发新冠肺炎疫情到如今持续了三年之久,世界上几乎所有的国家都遭受了疫情所带来的直接或间接影响。在新冠肺炎疫情冲击下,各国的公共卫生体系中原有的隐秘制度漏洞逐渐显现出来。接下来,无论是世界还是各国的公共卫生体系建构都需要通过不断的实践来完善。有一点可以确定,现代公共卫生的发展离不开法律制度的保障,更离不开法治的护航。公共卫生法治是对抗公共卫生危机的良药,它为保障公众健康建立制度基础。

二、我国公共卫生体系的搭建历程

公共卫生体系是在人类与疾病长期抗争过程中不断发展起来的,它是保障公民健康的基础。自1949年中华人民共和国成立以来,我国的经济制度、社会体制发生了翻天覆地的变化,公共卫生体系的建构在历史长河中几经更迭,公共卫生立法经历了从薄弱到丰富、从碎片到全面、从单一无序到系统统一的过程,不断发展完善。公共卫生体系的搭建离不开公共卫生立法的丰富,它遵循着法律效力层级的规律不断充实,有效保障了公众的健康权利。新中国成立以来公共卫生体系的搭建历程,具体可以分为以下三个阶段。

(一)公共卫生体系初创期(1949-1977)

在我国,国家与疫病抗争,保障民众健康自古有之。据龚胜生研究,自公元前770年有确切疫病记录起至清朝灭亡,中国古代共有疫病灾害之年669年,频率达25%,可见疫病是古代中华民族的重大灾难之一。在与疫病斗争的过程中,中华民族形成了一套行之有效的方法、措施和制度,其中主要是通过国家承担责任来实现民众的健康保障。虽然古代人们对公共卫生与健康的认知匮乏,但随着医学的发展也形成了一套健全的治疗疾病的体系以及辅助健康保障的法律制度。比如,秦朝就有对恶性传染病的防治,《法律答问》中记载,服刑的人如若患恶性传染疾病的要送到专门的隔离区以防传染其他人。唐朝时期,国家重视城市环境卫生对健康的影响,《唐律疏议》中规定:“其穿垣出秽污者,杖六十;出水者,勿论。主司不禁,与同罪。”可见,该时期国家就有了通过管理公共环境来保障民众健康的意识。到了宋朝时期,城市繁荣,人口众多,公共环境相对较差,垃圾堆积、排污不畅,公共卫生问题突出。也正是如此,政府设立了专门的街道清洁工人,对河道进行定期清理。《宋刑统》也继续保留了唐朝对城市治理的相关条款。明清两代,统治者对公共卫生领域的干预较为消极,同时也是中国历史上疫病高发的时期。《明律》和《大清律例》虽然保留了自唐代以来建立的城市污水治理制度,但却没有规定政府有监管职责,而且减轻了对排污者的惩罚力度。纵观我国古代的公共卫生的管理制度,虽然其经历了一个逐渐加强又到弱化的过程,但从中可以看出古代中国对民众的健康保障持有积极的态度并付诸实践,取得了一定的成绩。进入20世纪,中国在借鉴国外经验的基础上逐步建立起了系统的公共卫生管理制度,在保障民众健康方面进入一个新时期。该时期的中国政府摒弃原有的临时救济模式(如:大灾大疫后临时医治),自上而下地推行科学、常态、制度化的健康保障制度,开启了近代公共卫生体系搭建雏形。如1905年,清政府在巡警部中设卫生科,其职能包括清道、防疫、计划及审定卫生保健章程等事务,这是我国首个专门性公共卫生行政机构。1916年,北洋政府颁布《传染病预防条例》规定传染病的监测、报告、检疫、隔离等制度,为现代传染病防治奠定法律基础。1928年,国民政府颁布《种痘条例》是我国近代防疫史上第一次确立强制接种制度,其规范的种痘制度有效预防了天花蔓延,该项制度得以保留延续至今。20世纪二三十年代,我国为保障食品安全、城市环境卫生、出入境检验安全等制定了《饮食物防腐剂取缔规则》《饮食制造场所卫生管理规则》《污物扫除条例》《传染病预防条例施行细则》《海港检疫章程》等,这些法律法规凸显出中国近代对民众公共健康保障制度摸索的积极态度,也为新中国公共卫生体系的继续搭建提供一定的经验遵循。

新中国成立初期,国家各个领域百废待兴,法律制度也不健全,有关公共卫生立法少之又少。各种传染病、地方病频发,公民的生命权、健康权受到严重威胁,公民整体健康水平低下,人均预期寿命仅为35周岁。在传染病防治方面,1950年国家发布了《关于预防霍乱的指示》,之后相继出台了《种痘暂行办法》《关于对血吸虫病防治工作的指示》《管理麻风应行注意事项的通报》《交通检疫暂行办法》等文件,指导各地科学防治传染病工作。1955年,国务院出台《传染病管理办法》,把当时各类急慢性传染病定为甲乙两类,共18种,依法进行管理。在卫生防疫方面,囿于我国成熟经验相对较少,在借鉴其他国家防疫制度基础上建立了三级卫生防疫站(省级、市级、县级)。除此之外,国家还创新了本土公共卫生治理方法(除“四害”),开展爱国卫生运动,并提出了预防为主的工作方针。从1957年开始,我国的卫生立法进入准备阶段,特别是《国境卫生检疫条例》的通过,为公共卫生治理奠定了专门化立法基础。1963年,我国颁布了药品管理的第一个部门规章——《关于加强药政管理的若干规定》,这两个关键性的规章正式开启了我国公共卫生体系建构的规范道路。

总体而言,该时期我国公共卫生治理和体系建设体现得不明显,但国家对公民的健康保障非常重视,主要体现在医疗保障制度上。新中国成立初期,国家在城镇地区建立“劳保医疗”和“公费医疗”制度,二者在本质上是一种社会福利,个人无需缴费。在广大农村地区采取“合作制”和“群众集资”等办法建立农村卫生所,保障农民健康。该制度虽不具有保险性质,但仍旧发挥了一定的健康保障作用,因此被视为农村合作医疗制度的“雏形”。1955年,随着农业合作化的推进,在中国农村正式出现具有保险性质的合作医疗保健制度,主要是在河南、河北、山西等省的农村地区建设了一批保健站。1958年后合作医疗制度迅速发展,一些地方的实践经验得到中央肯定,各地被要求参照执行。从此,合作医疗制度成为我国在农村地区实行的一项重要医疗保障制度。到1976年,90%的生产大队都建立了相对完善的农村合作医疗制度,基本覆盖了全国90%左右的农村人口,农民的健康得以有效保障。尽管该时期我国的经济不发达,但国家通过有效的制度安排建立起了一个初步、全民性的公共卫生体系雏形,它大大加强了人民的基本健康保障,1970年末我国的人均寿命将近70岁。公共卫生体系的建立为之后健康保障体系的发展与完善提供基础框架,为公共卫生的发展奠定基础。

(二)公共卫生体系改革发展期(1978-2011)

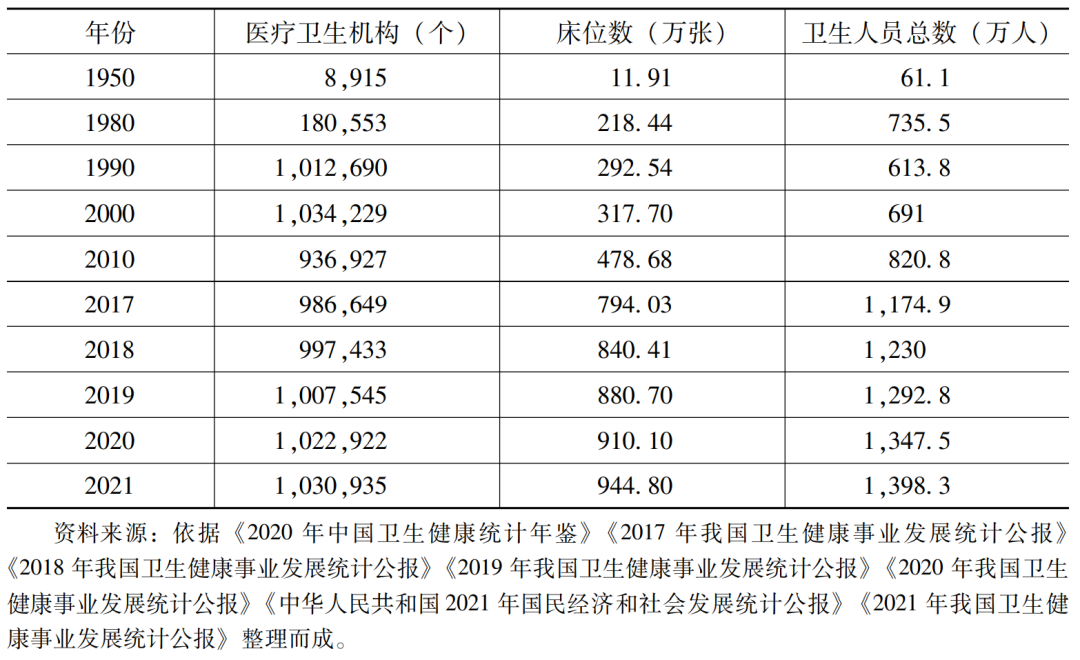

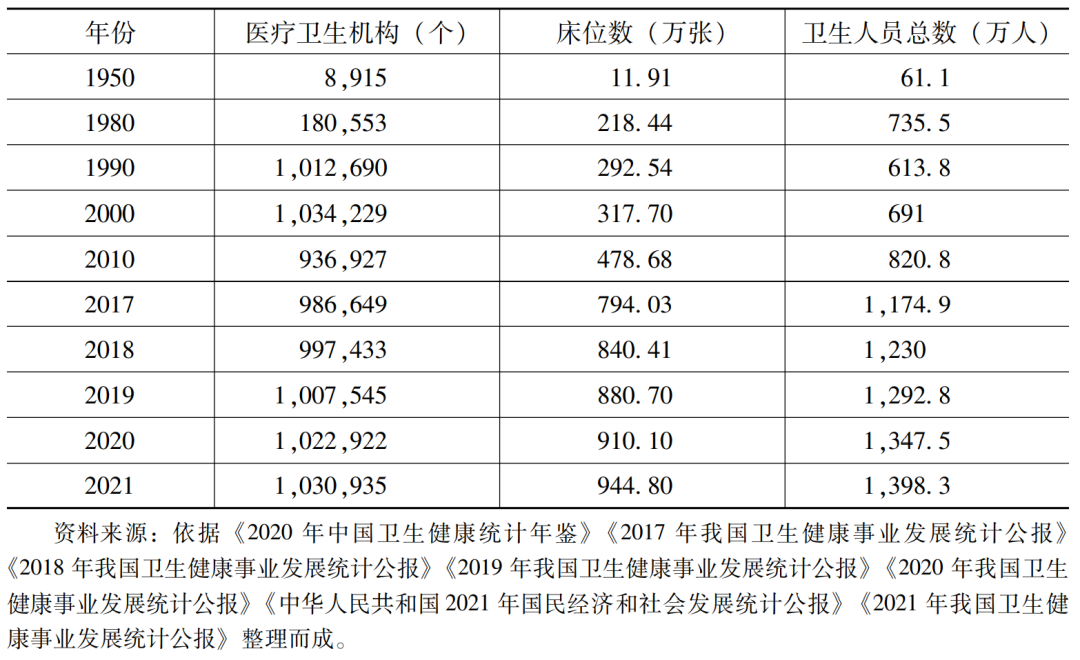

1978年,改革开放拉开了一个新时代帷幕,市场化的浪潮深刻影响了我国的经济体制,为适应经济发展、规制其他领域过快发展而带来的不良后果,我国的法律制度进入改革和调整期,公共卫生体系也发生了变化。此期间出台了大量的法律法规、规章、文件等,特别是1982年《中国人民共和国宪法》通过,它作为我国的根本大法,建设性地规定了公共卫生体系的建构以及公民健康权保障。《宪法》第21条、26条第1款从国家层面明确其在医疗卫生事业、环境和生态保护、体育行业、防治污染公害等方面的义务,同时也明确了国家对公共卫生治理的主导权。第45条第1款从个人层面明确公民享有的医疗卫生服务权、健康权。第107条第1款、第111条第2款以及第89条第7项规定了各级政府、农村社会自治组织在公共卫生治理方面的职责。在宪法的指引下,1984年出台的《药品管理法》详细规定了药品管理制度。1986年颁布的《国境卫生检疫法》意在防治传染病的跨国流行。1989年颁布的《传染病防治法》规定预防、控制和消除传染病的发生与流行,保障人民健康和公共卫生,是传染病防治法律体系中的基础性法律。1993年颁布的《红十字会法》虽然以宣扬人道主义精神为主,但也规定了公民健康权保障。1994年国家颁布《母婴保健法》保障特殊群体(妇女、儿童)的健康权。随之,1997年颁布的《献血法》、1998年颁布的《执业医师法》,丰富了公共卫生领域立法,促使公共卫生法律体系逐渐成型。在实践方面,该时期的卫生防疫机构由之前三级防疫机构扩展到四级疾病预防(国家、省级、地市级、县级)。与此同时,针对妇女儿童健康权保障的妇幼保健机构也迎来了蓬勃发展,扩大妇幼保健所建制,建立妇幼保健医院。在一切朝着良好方向发展时,2002年突如其来的“非典”暴露出刚刚成型的公共卫生体系中信息报送不及时、各部门无法有效沟通、应急储备紧缺以及医学技术手段无法快速确认病原体等缺点,最终“非典”发展成为一项史无前例的公共卫生危机。也正是“非典”疫情使得我国的公共卫生治理迈入一个全新发展阶段,并将公共卫生上升到国家安全高度。2003年,国家颁布《突发公共卫生事件应急条例》,开始重视突发性公共卫生事件的应急管理,2007年颁布《中华人民共和国突发事件应对法》,从立法上强化、防控和消除突发公共卫生事件危害,保障人民群众健康及生命财产安全。“非典”疫情推动了公共卫生体系的改革,一方面,它改变了公共卫生原有的筹资模式,使得政府的财政投入逐渐递增(见表1),加大公共卫生基础设施建设。诸如,国家投入大量资金调整、改善疾病预防体制,建立起了全球最大,涵盖面最广的传染病与突发公共卫生事件监测信息系统,将疫情上报时间由原来的5天缩短至4小时,卫生应急能力提升了25倍。另一方面,该时期我国建立起了基本覆盖全民的医疗保障制度。城市地区,国家正式提出将职工医疗制度向医疗保险的方向改革。针对农民的医疗保障,2002年10月召开了全国农村工作会议,提出建立以大病统筹为主的新型农村合作医疗。2007年1月在全国范围内全面实行新型农村合作医疗制度,至2008年底,新型农村合作医疗的参合率达到了95%以上,几乎实现了对农村居民的全民覆盖。2010年《中华人民共和国社会保险法》的通过,标志着社会保险制度正式走上法治化的道路。

总体而言,该时期国家经济的迅速发展带动各个领域的制度调整变革,卫生领域也不例外。首先,公共卫生立法从片面、碎片走向专业、规范,公共卫生法律体系初见雏形。特别是公共卫生立法方面不同的专业领域基本都出台了统领性法律,如前文所述的《传染病防治法》《献血法》等,为后续公共卫生法律体系细化奠定基础框架。其次,在社会保障方面基本建立起了覆盖全民的医疗保障体系,新农合逐渐成型,城镇和农村居民的健康得以有效保障。复次,国家再次提升对公共卫生治理和重大突发性公共卫生事件防治的重视程度,并将它们上升至关涉国家安全、社会主义建设和国民经济发展的高度。最后,在经过“非典”疫情洗礼后,该阶段的公共卫生体系愈发成熟,为之后重大疫情的防控提供丰富的实践经验,也为进入新时代全面完善公共卫生体系奠定了坚实的法律、医疗制度和战略基础。

(三)公共卫生体系完善期(2012-至今)

恩格斯指出:“一切划时代的体系的真正内容都是由于产生这些体系的那个时期的需要而形成起来的。所有这些体系都是以本国过去的整个发展为基础的。”任何事物都不是天外来物,中国特色社会主义进入新时代也不是瞬息之间,更不是主观臆断,而是以党的十八大以来5年所取得的历史性成就为发展基础。2012年党的十八大作为进入新时代的起点,更多的是表达一种将来时态,直至党的十九大报告正式指出:“经过长期努力,中国特色社会主义进入了新时代,这是我国发展新的历史方位。”自我国进入新时代以来,公共卫生的体系建构更加完善,逻辑网格已然成型。主要体现在以下几个方面。

第一,国家持续不断增加公共卫生投入使得公共卫生基本保障更加可及。2017年,我国GDP达827,122亿人民币,合人均59,660元,而卫生费用总的投入就达52,598.2亿,人均达3,783.8元。2020年,全国卫生总费用预计达72,306.4亿元,其中:政府卫生支出21,998.3亿元(占30.4%),社会卫生支出30,252.8亿元(占41.8%),个人卫生支出20,055.3亿元(占27.7%),人均卫生总费用5,146.4元,卫生总费用占GDP百分比为7.12%。2021年7月,卫健委、财政部、国家中医药局联合发布《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》,通知明确规定2021年人均基本公共卫生服务经费补助标准为79元,持续稳健增长5元。在新冠肺炎疫情持续、公共卫生开支巨大的时刻,我国公共卫生人均费用持续稳健增长足以证明国家对公民健康保障的重视。公共卫生资源的多寡是证明公共卫生治理好坏的又一标尺。医疗卫生机构的数量决定公民就医的便捷程度,是保障公民健康权利的基础性设施。卫生人员是支撑医疗机构运行的支点,人员数越多公民能享受到的医疗服务质量就越高。为保障公民的健康权,政府在卫生资源方面投入逐年增加(见表2)。截止2021年年末,全国医疗卫生机构总数达103.1万个,医疗卫生人员达1,123万人。

表2卫生资源投入

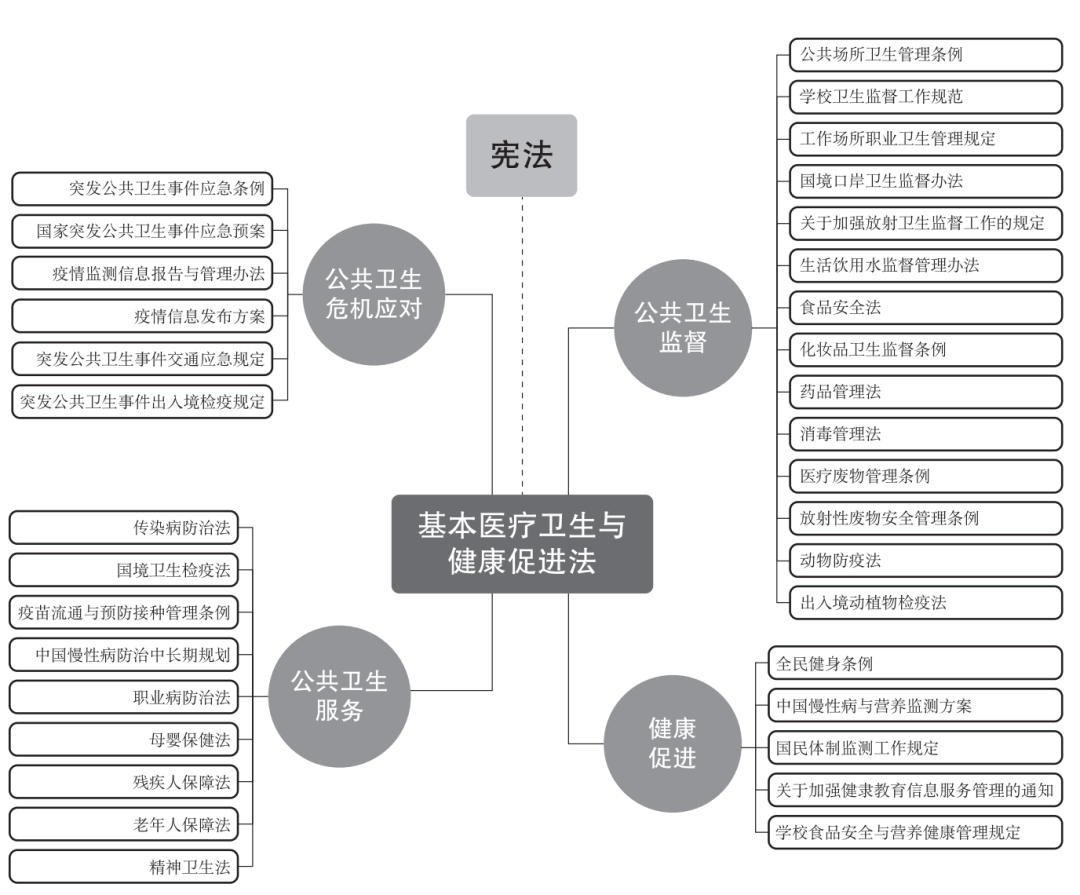

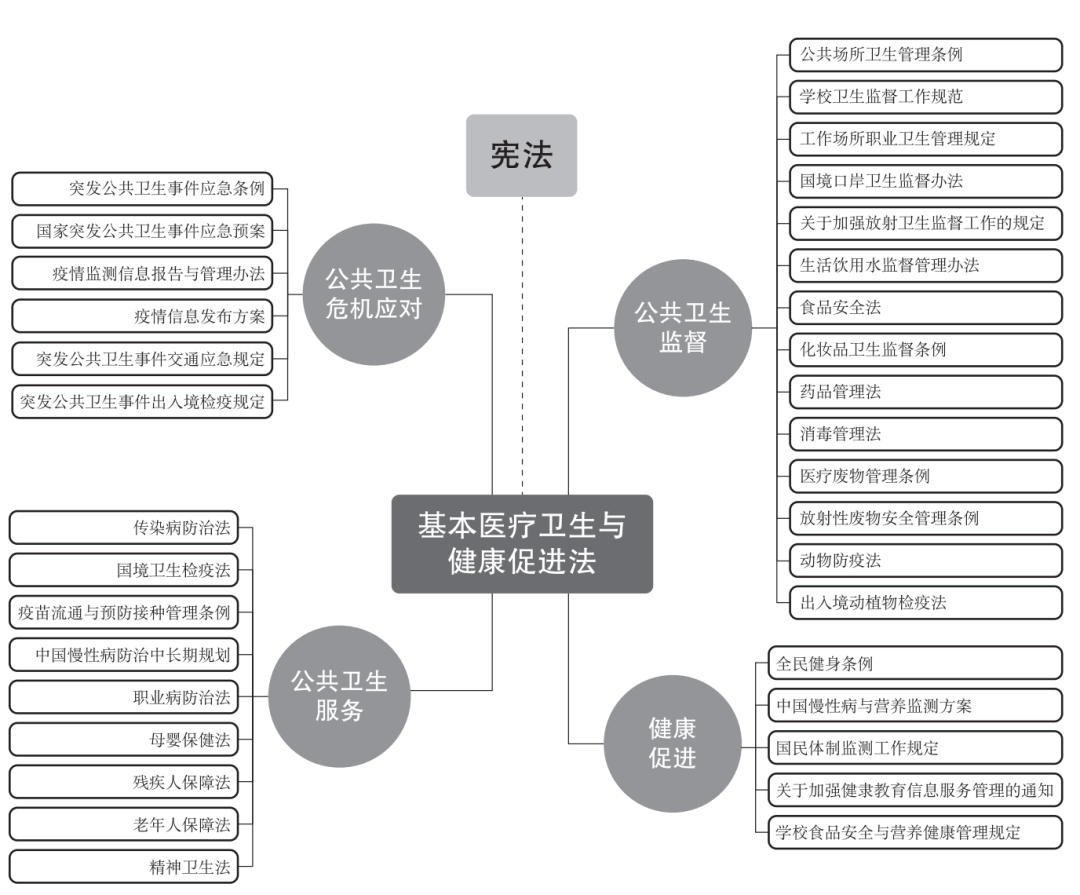

第二,公共卫生法律体系的不断健全为公共卫生体系完善奠定坚实的法律基础。截止2022年3月11日,笔者在北大法宝上以“公共卫生”为关键词进行全文检索,可检索到包含公共卫生字眼的法律179部、行政法规363部、部门规章4,983部、司法解释53个,在一些党内法规制度、团体规定、行业规定中亦有涉及公共卫生、公共卫生权利保障的内容。不仅如此,有不少不是专门的公共卫生法律、法规,但是或多或少都涉及了公共卫生规定。其中2017年颁布、修改法律法规、部门规章、司法解释等188件。诸如《红十字会法》在2017年的修改中更加注重突发性公共卫生事件的人道主义救助。在2017年8月国务院发布的《志愿服务条例》中志愿服务事项就包括公共卫生事件。2017年发布的《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》中6次提及培养专业的公共卫生人才。2018年新修订出台有关公共卫生的法律法规、部门规章172件。特别是2019年《基本医疗卫生与健康促进法》的通过进一步完善了公共卫生法律体系。在该法的影响下,2020年有关公共卫生立法工作的文件增至390件,这与《基本医疗卫生与健康促进法》的出台无不有着密切关系。2020年4月,国家颁布《全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会关于强化公共卫生法治保障立法修法工作有关情况和工作计划的报告》,强调要完善和强化公共卫生法治保障体系。2021年4月,国家颁布《乡村振兴促进法》,该法规定要强化农村公共卫生体系建设。2021年8月通过的《医师法》8次提及与公共卫生相关的内容,从公共卫生从业人员入手,提升公共卫生服务质量。新中国以来,我国公共卫生立法逐年递增形成了以《宪法》主导,《基本医疗卫生与健康促进法》为基础的纵横交织的公共卫生法律体系(见图1),有力地助益于公共卫生体系完善。

第三,突发性公共卫生事件防治体系的不断健全助推公共卫生体系的完善。新冠肺炎疫情的爆发再一次挑战我国公共卫生体系,疫情初期由于风险评估能力不足、应急管理机制僵化、医疗资源紧缺等问题使得疫情传播难以遏制,我国公共卫生治理迅速调整,并迈向一个全新阶段——现代化的公共卫生体系。它强调“以人民为中心”的人权保障思想,将保障人民健康放在优先发展位置,并特别强调公共卫生体系的法治化。《基本医疗卫生与健康促进法》的出台不仅助推了公共卫生法治化进程,而且为疫情防治提供了有序的法律指引。如,该法第二章基本医疗卫生服务,第19条、20条、21条规定了突发性公共卫生事件的整体防控制度。该制度体系相较之前的公共卫生体系更加细致,包括了组织管理、队伍建设、预警、预案、物资储备、卫生学调查处置、医疗救治、心理救治、人才培养、科学研究等方面内容。同时重大疫情防控救治能力和应急能力更强。正是这种逐渐健全的公共卫生法治体系使得我国的疫情在全球疫情紧张的时刻趋于平稳,生动体现了我国“以人民为中心”的人权保障理念。

图1我国公共卫生立法现状

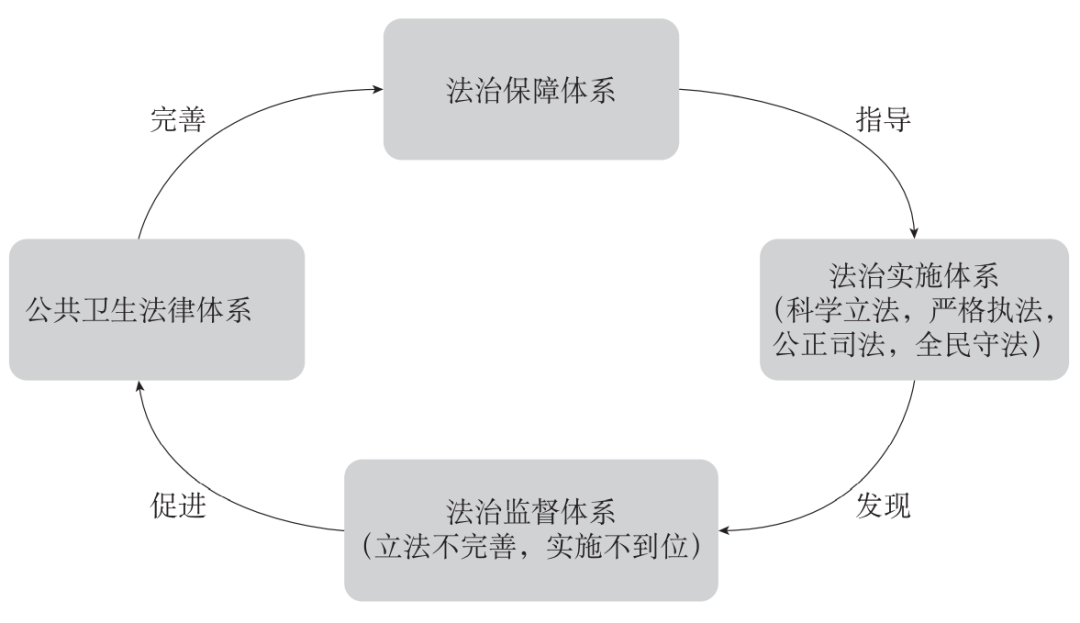

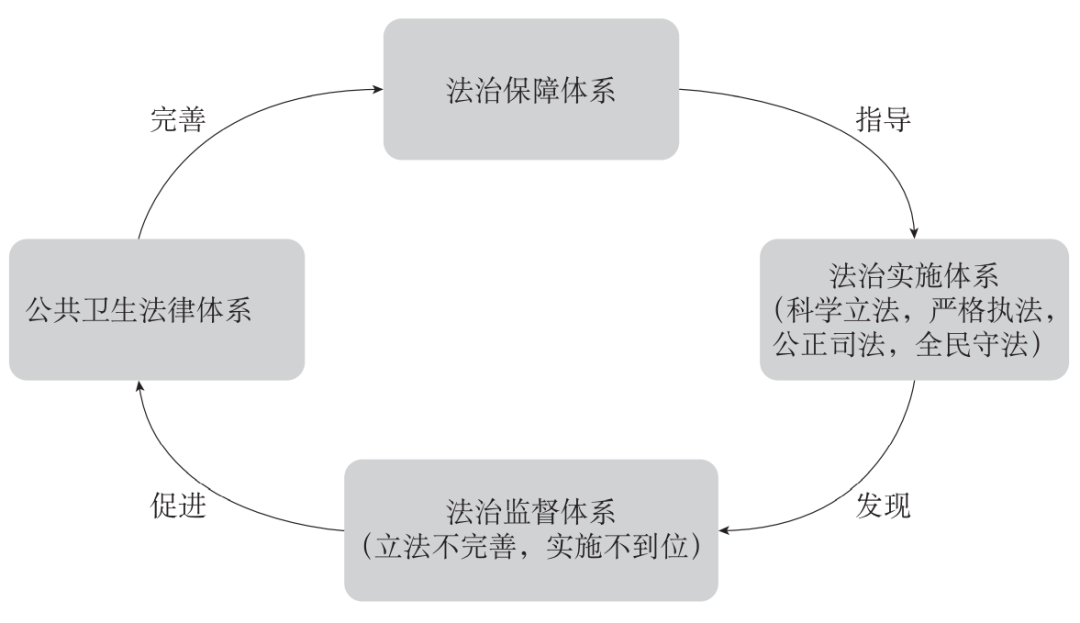

总体而言,新时代以来我国的公共卫生体系朝着法治化进程迈进。公共卫生领域法治化体系建设立足于公共卫生法律保障体系之上,是一项重大的系统性工程。公共卫生法律保障体系是公共卫生法治体系的规范基础和逻辑起点。诚如前文所述,完备的公共卫生法律保障体系以《宪法》为统帅,以《基本医疗卫生与健康促进法》为核心,加之公共卫生领域的各个专项法律法规、规章、办法等,它们相辅相成、均衡分布形成相对稳定的静态法律序列。公共卫生法治化更强调动态的社会治理,强调将法治理念贯穿于立法、执法、司法以及守法等各个环节,平衡权利与权力、自由与制约。法治体系是让公共卫生法律保障体系活起来,充分发挥法律价值的平台,并通过公共卫生法律保障、法治实施、法治监督之间的动态传达来完成自我修复(见图2)。

三、我国公共卫生体系的生成逻辑

图2公共卫生法治体系动态运行图

纵观新中国70多年来公共卫生体系的演进历程,我国公共卫生体系在党和国家的正确领导下不断修正、逐步健全。无论初创期、改革发展期还是完善期,每个阶段都旨在创造良好的公共卫生环境以提高公民的健康保障。对我国公共卫生体系的演进历程进行溯源,可以发现其始终围绕着以下两重逻辑展开。

(一)理论逻辑:权利与义务相统一

第一,公共卫生所指向的健康权。公共卫生本身的复杂性就注定它所包含的权利内容比较复杂。如若按照医学学科的划分方法,公共卫生隶属于医学,而医学所要保障的是公民的生命权与健康权,因此,我们可否认为公共卫生保障是健康权下的一项子权利?如果从法学学科界定,公共卫生属于基本公共卫生服务,由国家免费提供,是社会保障权的范畴。但由此也可以看出,公共卫生保障的核心利益是人民群众的健康,公共卫生的目的是保障健康权的实现。

历史上,健康权的确立可以用“激进”形容。第二次世界大战对人类生命的践踏让人类重新反思“人”的本真,生命、健康的意义。自此,健康权保障开始逐渐走上正规。1946年,《世界卫生组织宪章》第一次明确表述:“健康是身体精神和社会的全部美满状态,不仅是免病或残弱。享受最高而能获得之健康标准,为人人基本权利之一,不因种族、宗教、政治、信仰、经济及社会条件而有区别。”宪章对健康的定义不仅包括身心健康而且强调要与社会相适应并且要达到全部美满状态。这无疑超出当年时代对健康的希冀。1948年,《世界人权宣言》通过,但是其中并没有独立的健康权条款,它对健康保障的表述为:“任何人有权享有为维持其本人和家庭健康安乐所需的生活水准,包括食物、衣着、住房、医疗和必要的社会服务。在遭受失业、疾病、残疾、丧偶、年迈或其他超出其控制的丧失谋生能力的情况时,享有获得生活保障的权利。”该表述相较于宪章来讲要保守得多,可能是起草团体综合当时的社会、经济、科技、医学等发展现状进行此规定。为使《世界人权宣言》中所列举的各项人权转化为实然权利,1951年起,联合国人权委员会开始着手《国际人权公约》(International Covenant on Human Rights)的起草。但由于当时两大国家美国和苏联产生严重分歧,加之世界各国发展水平存在巨大鸿沟,国际人权公约被分为《公民权利和政治权利国际公约》和《经济、社会及文化权利国际公约》。其中《经济、社会及文化权利国际公约》第12条规定:“人人有权享有能达到的最高的体质和心理健康的标准”,并规定了缔约国应采取的措施。2000年5月,日内瓦联合国经济、社会和文化权利委员会针对《经济、社会及文化权利国际公约》的第12条发表了第14号一般性意见,提出了健康权的概念——享有能达到的最高健康标准的权利(the right to the hightest attainable standard of health)这一一般性意见是迄今为止在全球范围内对健康权的最详细规定。之后,其他人权公约中规定的健康权基本都以该公约第12条为蓝本,没有超出其范围。如,1979年《消除对妇女一切形式歧视公约》第11条第1款的(e)(f)和第12条规定了妇女所享有的社会保障权,工作健康权和安全保障以及生育保健服务。1989年《儿童权利公约》第17条规定了大众传播要符合儿童身心健康的发展。此规定对于科技迅猛发展的21世纪来讲亦同样适用。其24条规定了儿童应享有的健康权标准以及实现的步骤。2006年,《残疾人权利公约》第25条规定了残疾人不受基于残疾的歧视,应享有可达到最高健康标准的权利。通过国际公约和一系列国际文件国际层面对健康规定的不断优化,清晰且全面的健康权概念在国际法层面逐步形成,奠定了健康权作为基本人权在国际人权法中的地位。

第二,权利优先兼顾义务。公共卫生领域更强调权利保障,是因为这其实是一种“权利优先,兼顾义务”的价值取向,这与权利义务相统一并不矛盾。如夏皮罗所意识到的建立一套关于权利和义务的理论而不考虑人们实际上如何履行它们是无意义的。因此,在分析公共卫生事件中公民的权利与义务问题,只需要考察公民在公共卫生事件中最希望拥有的权利是什么。就以新冠肺炎疫情为例,在疫情中公民最想得到的是什么?公民想要达到一种什么样的生活状态或者我们最不想发生的是什么。毋庸置疑,健康与生命是第一位的。而中国共产党坚持动态清零不动摇,开展抗击疫情人民战争、总体战、阻击战,最大限度保护了人民生命安全和身体健康,正是保障人民“权利优先兼顾义务”的实践回应。在我国公共卫生的立法发展历程中也不难看出“权利优先兼顾义务”的价值取向。如,1989年通过的《传染病防治法》中规定了国家在传染病预防、疫情报告、通报、公布、疫情控制、监督管理以及保护措施等方面的责任,而第77条规定了公民应承担的个人义务。2003年颁布的《突发公共卫生事件应急条例》中几乎整个条例都是规定各级政府以及有关部门的责任,第51条和52条规定了公民不配合防疫需要承担的法律责任。2019年通过的《基本医疗卫生与健康促进法》共九章加附则,大多都是规定国家在保障公民健康权方面的责任,例如,国家免费提供基本医疗卫生服务,在药品供应保障、健康促进、资金保障等方面国家承担了大部分责任。其中第69条第1款规定了公民是自身健康保障的第一责任人,明确了公民的义务。从这三个比较重要的防控突发性公共卫生事件的法律文本中可以看出,国家在公共卫生治理,保障公民健康权的顶层设计中始终按照“权利保障优先于义务”的理论逻辑,无论是静态的法律文本还是动态的实践执行,都强调国家履行义务公民享受权利的行为范式。

权利优先于义务并不意味着陷入“公民权利本位论”的谬误。首先,从公共卫生治理的本质属性出发,公民在公共卫生领域享有的健康权利与义务作为它的一对基本范畴,自然追求权利和义务相统一,只是在价值判断和实践重心的选择上有所偏重,更倾向于保障权利作为逻辑出发点来建构公共卫生法治体系。其次,从权利与义务的关系来讲,公民应增强权利观念,将行使权利作为对国家/政府积极履行职责的回应,不断提高自身的权利意识、素养以及权利执行力。同时,对于不履行自身义务的应承担相应的法律后果。最后,从公民权利与义务的价值来源来讲,公民承受着双重义务规范,一是法律、法规所规定的基础性法律义务;二是由于公共卫生本身具有公益性,道德性更强,因此公民还须遵守来自于社会的道德义务。不同义务规范其逻辑来源不同,法治逻辑来源于法治精神,道德逻辑必须遵循社会规则,以避免造成公众健康受损。正是此种义务规范保证了公民能够真正享有权利,确保权利的实现。

(二)实践逻辑:保障公民健康权利,规范国家权力

在公共卫生治理中,自愿与强制、公民自由与公众健康保障、个体健康与公众健康之间总是无可避免地存在紧张关系。为保障公共利益,在某些特殊时刻需要对个体自由和权利进行限制,但这种限制必须符合制定法规范。

在公共卫生领域民众的健康权利具有规范国家权力的现实可能。一是从国家权力的合法性来看,其来源于公民授权和法律规定,国家权力的主体、内容、实施方式、责任承担皆有法可依。二是从国家权力的公共性来看,国家权力是国家治理、保障公民权利以及社会有序运行的主导力量,既要避免国家权力滥用又要合理利用国家权力。三是从国家权力的有效性而言,国家权力来源于人民授权和自上而下的权力授予方式,“执行”是贯穿于公民权利、行政机关权力的主线,确保国家权力的有效实施。国家权力的这些特性保证了国家的稳定运行,以及政府的领导力和执行力。因此,国家权力的规范运行必须强调权力限制、权利保障,形成权利——义务、权力——权利、权力——责任的平衡机制。尊重和保障公民的健康权利有利于制约国家权力,从源头上遏制国家权力的滥用。反过来正是由于权利具有规范国家权力、遏制国家权力过度实施的现实可能,公共卫生、公民健康权保障才能实现。

四、公共卫生体系搭建的优化路径

党的二十大报告明确指出,要把保障人民健康放在优先发展的战略位置,完善人民健康促进政策。而健全公共卫生体系是保障人民健康的重要一部分,虽然我国公共卫生法治体系在《基本医疗卫生与健康促进法》的出台后进入了一个全新的阶段——全面完善阶段,但在法律体系内部协调方面公共卫生立法仍有巨大的进步空间。特别是在新冠肺炎疫情防控中,我国公共卫生领域的薄弱环节也得以显露。因此,公共卫生法治体系建构下一阶段的目标是针对存在的问题进一步优化,如完善重大突发性公共卫生事件的应急机制、加强科学的公共卫生法治体系搭建、同时着重培养公众自觉的健康责任意识,使其在自身健康保障中发挥主观能动性等,助益于搭建更加科学、完善、适合我国国情的公共卫生体系。

(一)搭建科学的公共卫生法治体系框架

公共卫生法治是公众健康的立命之基,是公民健康保障的总依据,面对突发性公共卫生事件,法治虽然不能直接地对抗疾病,但它通过常态化的稳定的法律实施机制为化解公共卫生危机提供坚实的制度性保障,比单一的治疗发挥更广泛而深远的影响。公共卫生法治建设的首要基础是法律框架的搭建。依照传统法律效力层级划分逻辑,公共卫生类立法通常包括:宪法中的公共卫生法、公共卫生基本法、专项型的公共卫生法律规范。这是目前各国公共卫生立法的典型模式,我国的公共卫生立法也呈现出此种纵向的逻辑结构。诸如:宪法作为公共卫生法律体系的统帅,虽然其没有明确规定公共卫生与健康权,但通过体系解释,不难发现它构建了公共卫生和健康权保障的基本框架。这种自上而下的效力层级清晰地凸显出公共卫生法律之间的条理,亦能为立法者、执法者、司法者提供较为明确的指引。然而,单纯的纵向逻辑仅能把公共卫生法律分为三层架构,无法有效衔接它们之间的内部逻辑。比如,在实践中诸多专项法律法规,彼此内部相互冲突矛盾。因此,需要在纵向逻辑进路中嵌入横向逻辑进路。横向逻辑的公共卫生法可以分为公共卫生服务、健康促进、公共卫生监督、公共卫生危机管理四大领域,这种横向的逻辑架构不仅具备外部周延性能有效囊括各种细节,而且具备内部系统性能有效衔接各个部分,合起来则构成了一个完整的公共卫生法律体系,划分开来各个模块又有自身的独立性,能最大程度解决庞杂的专项法律法规相互抵触问题。因此,如将上述两种模式相互交融,取其精华,以纵向逻辑为主干,横向逻辑为枝干,循环嵌套、能实现体系本身的有效循环,更好地推进我国公共卫生体系的现代化进程。

(二)完善突发性公共卫生事件应急机制和预警机制

伴随着全球经济的高速发展、交通日益便捷,公共卫生安全、重大突发性公共卫生事件防控面临更加艰巨的挑战(如传播速度更快、范围更广、影响更大)。党的二十大报告中明确要求,提高重大疫情早发现能力,加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设,有效遏制重大传染性疾病传播。由此,迫切需要进一步完善应急机制。

第一,建立多元主体协同治理的应急机制。我国目前的突发性公共卫生事件应急管理机制是基于全能型政府理念设计的,主要依赖于政府及相关部门的行动。由于突发性公共卫生事件突发性和危害性,引入其他参与主体不仅可有效卸载其过大压力,而且能焕活整个应急机制。《突发事件应对法》第11条规定:“公民、法人和其他社会组织有义务参与突发事件应对工作。”以新冠疫情防控为例,除却国家/政府积极应对以外,社会组织、社区、公民自身都在疫情防控了发挥了不可替代的协同作用,特别是群防群治的创新机制在疫情防控中发挥了防止疫情扩散的重要作用。因此,在完善突发性公共卫生事件应急机制中,倡导以政府为主导多元主体协同治理能更加高效的化解危机,保障公民的生命健康。

第二,建立健全科学、专业、权责统一的风险评估和预警机制。尽管此次疫情中我国的防控措施效果显著,但疫情暴发之初整体的疫情防控处于被动状态,这与风险评估和预警机制的不健全有关。由于重大突发性公共卫生事件具有极大的不确定性,因此需要地方政府有极其敏锐的洞察力,在第一时间进行风险评估并做出反应方案。首先,这需要一支技术过硬的专家团队进行专业决策,抓住疫情防控的关键黄金期,在源头上掐灭传染。其次,需要完善法律法规,赋予地方政府明确的事件预警权限和职责。最后,有完备的容错、纠错机制,让主管部门敢为、能为、及时为。健全重大突发性公共卫生事件风险评估和预警机制能在源头上化解公共危机,保障公民健康。

(三)落实健康理念入所有政策,加强健康教育

《基本医疗卫生与健康促进法》第6条规定健康理念应融入所有政策。“健康融入所有政策”(HIAP)也是国际卫生事业不断提倡、推进的重要理念。1978年《阿拉木图宣言》提出:“人人享有初级卫生保健。”2010年《阿德莱德声明》着重指出如若想更好地实现政府目标,提高人类健康水平,卫生部门与其他部门共同合作制定政策是其必要条件。2013年6月,第八届世界健康促进大会通过了《实施“将健康融入所有政策”的国家行动框架》,呼吁各国重视健康的社会决定因素、采取将“健康融入所有政策”的策略。健康理念的不断拓展意味着越来越多领域(如经济、环境、科技等)与健康保障相关,反过来这些领域的政策也反作用于健康保障。因此,将健康保障理念融入其他领域的政策是促进健康水平提升的关键节点。落实健康入万策的关键是普及健康理念。由于人们对公共卫生的狭隘理解,认为公共卫生工作仅是卫生部门的职责,与其他机构、社会组织以及人们自身关系不大,难以突破理念桎梏,因此急需加强健康教育。健康教育的对象不仅是各部门的工作人员,更急需的对象是公民自身。公民作为疫情的受害者与参与者,政府通过卫生宣传不仅提高了民众的防疫意识,而且有效阻断了疫情的快速传播。这种良好抗疫局面的形成很大程度上得益于健康宣传与健康教育。接下来,在公共卫生体系的完善进程中,国家可构建专门的健康教育体系,将应急管理关口前移。在健康教育培育方面,需加大健康教育经费投入,健全健康教育机构体系,在各类各级学校开展健康教育课程,特别是中小学生,从小抓健康意识。近些年随着疾病谱的变化,国家将卫生宣教的重点转移到慢性病和重大疾病上,忽视了人类早期经常遭受的重大传染病的危机。此次疫情用惨烈的方式再次发出警告,它从未消失,甚至因经济的发展、交通的便捷传播速度更快,全球化风险更高、常态化进程加快。对重大新发疫情的防治不能仅寄希望于疫苗,更重要的是加强健康教育、改变健康理念与自然和谐相处,从源头上提高民众的应急与防控意识。落实健康理念入所有政策,培养公民健康意识是保障公民健康权利的新路径,也是促进健康权实现的必由之路。

结语

人民健康是民族昌盛和国家强盛的重要标志。新中国公共卫生体系的搭建在不断的探索和努力中负芒披苇,不断完善。它不仅将应然层面国家尊重和保障公民健康权的理念融入国家公共卫生治理轨道,而且在实然层面助推了公民权利制约国家权力的实现。梳理70多年来公共卫生体系建构历程及逻辑进路能为后续公共卫生体系的完善提供经验,为进一步有效讨论健康权保障提供理论和实践基础。展望未来,在瞬息万变的现代风险社会,对健康权的保障提出了新的挑战和要求,全人类的健康保障不仅需要国家积极承担义务更需要全世界的团结。习近平总书记提出的“人类卫生健康共同体”不仅是抗击疫情的最优选择,也是人权保障的最佳选择。世界各国应通力合作、共同努力打造健全、高效、可及的世界公共卫生体系,为人类的生命健康保驾护航。

【付子堂,西南政法大学行政法学院教授;庞新燕,西南政法大学人权研究院博士研究生。本文系国家社科基金重点项目“中国法理学研究70年回理与评析”(项目批准号:19AFX002)、西南政法大学校级学生科研项目“《基本医疗卫生与健康促进法》与健康权保障新进展”(项目批准号:2021XZXSZC)的阶段性成果。】

Abstract:Public health generally refers to public utilities oriented toward protecting and improving health.It is intended to protect the health of the general public.Since the founding of the People’s Republic of China,China has constructed the largest healthcare system in the world.With the success of the 20th National Congress of the Communist Party of China,it is clarified that China will improve its public health system.Looking back at the history of China’s public health system from its inception to the reform and development and then perfection,it can be found that its development has always revolved around the theoretical logic of unifying rights and obligations and the practical logic of balancing the protection of the right to health and the regulation of state power.The fundamental goal is to protect the right to health of the people.The increasing risks in modern society have changed the stability of the public health system,so we should make efforts to construct a crisscrossing legal framework for public health,improve early-warning and emergency response mechanisms for public health emergencies,and integrate the health concept into all policies to perfect the public health system.

Keywords:Public Health System;Right to Health;Theoretical Logic;Practical Logic;Rule of Law

(责任编辑 陆海娜)

关键词:公共卫生体系 健康权 理论逻辑 实践逻辑 法治

健康权作为基本人权其保障与公共卫生体系的建构程度密切相关,于2022年7月26日召开的“2022·北京人权论坛”下设5个分议题,其中之一就是“公共卫生安全与人权保障”。党的二十大旗帜鲜明地提出建设健康中国,进一步完善公共卫生体系。但人类早期社会并没有真正的“公共卫生”,它与生命健康权保障基本相同。现代意义上的公共卫生发轫于科技、社会进步所带来的负面影响——民众健康受损。通过梳理公共卫生的发展历程不难发现,虽然不同时期公共卫生的发展理论基础以及对健康权的促进大不相同,但它们始终指向一个目标——保障公众健康。这有助于我们准确理解公共卫生的同时亦能为人类健康保障提供经验借鉴。

新中国成立初期百废待兴,法律体系尚不健全,公共卫生立法更是寥寥无几。随着改革开放,经济的发展促使我国法律体系完善,公共卫立法也进入发展期。在历经多次传染病防控等重大突发性公共卫生事件后,我国公共卫生立法呈激增态势。如,2003年“非典”疫情爆发一个月内国务院就紧急制定《突发公共卫生事件应急条例》,建立统一、高效、权威的突发公共卫生事件应急处理机制,为政府抗击非典行为提供法律依据。次年,《传染病防治法》修改完善,2007年为预防和减少突发事件的发生,保护人民生命健康、维护国家安全、公共安全,《中华人民共和国突发事件应对法》出台。进入新时代以来,公共卫生立法朝着系统化、专项化方向发展,助推公共卫生体系的不断完善。2019年《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》(以下简称《基本医疗卫生与健康促进法》)的出台,不仅填补了公共卫生领域基本法缺失的空白,还为公共卫生执法、新冠疫情防控提供法律依据。历经70多年艰难探索,我国公共卫生体系的搭建逐渐向系统化、专项化的方向发展完善,但我们仍需要警惕其中存在的问题,如体系框架不够科学、重大突发性公共卫生事件防控预警机制不够健全、公民健康责任意识薄弱等。本文试图从公共卫生的涵义出发探寻我国公共卫生体系的形成之路以及遵循的逻辑进路,进而提炼出公共卫生体系的不足方面并针对性地提出有效优化路径及未来努力的方向。

一、准确理解公共卫生

美国著名学者威廉·麦克尼尔(William Hardy McNeill)在其著作《瘟疫与人》中谈到,传染病先于初民存在,而且将会始终与人类共存,并一如既往地作为影响人类历史的基本参数和决定因素之一。公共卫生的发展史是人类与疾病斗争史,深刻地影响着人类社会的进程。因此,准确理解公共卫生的涵义有助于保障公共健康,促使人类健康权的实现。

(一)公共卫生的“史前史”:神灵与健康

远古时代,人类生活在危险且不确定的环境中,对大自然产生的风雨雷电等未知现象十分敬畏但又不知其原因,逐渐形成神灵主宰万物的社会的认知,那时将疾病认为是魔鬼、是神灵对不洁之人的惩罚。再加上没有独立的医术,人类遭遇疾病便求神祈福,驱除病邪,巫术也应运而生,此时期对健康的保障属巫医同源。原始人类赋予“巫”诸多神秘色彩,把其当作与神灵沟通的媒介,也因此衍生出一套完整的咒语、祭祀和祈祷的礼仪。巫师占卜在新石器晚期十分流行,当出现可怕的疫病时,巫往往会进行相应的祭司占卜,根据甲骨灼烧后的裂纹解释疫病的原因,并告知解决疫病的方法。我国夏、商时期,巫术是治疗疫病,保护人体健康的主要方法。巫医不仅焚烧甲骨,祷告神灵,而且对疫病感染的人群进行处理,在一定程度上具备“隔离”以阻止疫病传播的作用。由此可见,古代没有所谓“公共卫生”概念,对健康的保障主要依靠“神灵”。

(二)公共卫生的起源:巫医分离到医学发展

公元前5世纪,受自然哲学的影响人类对健康的认识开始改变,健康与疾病的模式跨入第二个阶段——巫医开始分离,该阶段的健康强调机体平衡。古希腊医生希波克拉底认为精神和肉体不能独立存在,它们相互影响,患者是一个整体。这种医学模式反映了自然哲学观念。但时代与希波克拉底开了一个玩笑,在医学史上,继他之后的时代是古罗马的兴盛和衰亡,甚至在后来的中世纪中唯一照亮黑暗的寂寥灯光是基督教教会点燃的,主教辖区以及修道院成了西方世界唯一传授知识的中心。希波克拉底这种朴素、科学、整体的医学观点与至高无上的神灵统治的宗教观念格格不入,健康仍然被认为是神灵赐予的亦或是个体健康。例如在欧洲大陆,教会控制和掌管了当时的精神和社会领域,医学被迫重新专注于治疗个体的躯体疾病,而不过问精神疾患和恶劣的社会环境。可见,当时人们对健康的认识相当狭隘。作为私权利性质的健康权仍局限在个体身体机能的健康,忽视了如心理、环境、社会等影响健康的其他因素。这也造成立法者无法意识到个人健康与公共健康、个人利益与公共利益之间的关系,从而对规范国家公权力的介入与寻求救济无能为力。之后,尽管医疗技术的不断发展进步,但传染病频发,立法者逐渐意识到环境对公共卫生保护的重要性,开始采取各种改善卫生环境的措施以保护健康。如,四千年前,在印度河流域的摩亨朱-达罗旁遮普的哈拉帕,古代城市人们就开始有意识地建设浴室以及排水系统来促进个人身体清洁以及公众领域的环境卫生。这种通过改善周围环境和设备的行动被视为早期公共卫生的起源之一。在古希腊和罗马时期也建立了公共卫生管理制度,如希腊城邦有意识地为其居民提供公共卫生服务,罗马在供水、公共浴室维护、街道清洁、食物安全管理等问题上则有专门的卫生委员负责。中世纪虽是一个黑暗的时代,但此时期公共卫生的实践模式基本成型,人们通过建设医院、隔离以及向社会成员提供医疗保健和社会援助来保障公共卫生安全。17世纪末细菌的发现使得人类社会进入到真正的“医学”时代。消毒灭菌、抗生素等的使用大大降低手术病人因感染死亡的概率,传染病也逐渐得到控制。医学的发展不仅促进了健康保障,而且发现人类的健康与疾病不仅受物质环境的影响,也与社会制度、经济条件、人的心理与精神状态相关。自此,公共卫生开始走向正规。

(三)公共卫生的发展:自由主义人权与健康保障

人权是起源于西方的概念,“它起源于西方政治思想和实践自由主义”。西方自然法理论的成熟促使自由主义人权理论的成型,此意义下的人权一般被视为一种自然权利。这种人权观在它成立之初就具有一定的阶级属性,自由、平等、博爱、个人至上等价值旨在服务于新兴资产阶级的利益诉求。但也不能否定,这些价值选择透露出人类的普遍性道德诉求,并随着时间的酝酿不断更新,逐渐超越国家成为世界性的价值理念。人权理念的传播一定程度上推进了近代西方科技的发展、物质的富足以及政治的进步。随着启蒙运动兴起,神权和王权隐退,个人权利不断凸显,人权迎来了新的活跃点。与此同时,在社会实践方面启蒙运动也改变了世界,它给人类带来了一个新的世界——煤和铁的世界。19世纪,工业革命推动经济快速发展的同时也带来了诸多负面影响,“工业革命大幅度提高了社会生产力,产生的巨大财富并未合理地分配,产生了阶级对立。许多工业无产阶级人只感受到它的危害(如:公共环境恶化、工人健康受损),这使不公平的社会变得更加不公平了。”此种社会背景下,阶级矛盾不断凸显,加之霍乱、黑死病、鼠疫等传染病的频发,催发工人运动势态不断扩大。工业革命的爆发亦冲击了中世纪原有的公共卫生保障模式,它让人类付出了染上疾病和过早死亡的代价,旧有的公共卫生体系已经不再能解决时代发展所带来的严峻的公共卫生问题,轰轰烈烈的卫生运动因此拉开了帷幕。西方自由主义人权理论的核心是发掘个人价值把人从社会中独立出来,并强调个人权利的优越性,防止国家权力的侵害。因此,该时期并没有激发国家或政府对公共卫生和人们的健康保障负有义务的意识,对公众的健康保障理念来源于人权理念所包含的平等、博爱、尊重。西方自由主义人权理念在一定程度上有力助推了公共卫生的进一步发展,使得国家开始重视公共卫生与公众健康保障。

(四)现代意义的公共卫生:福利国家制度与健康保障

现代意义上的公共卫生法始于19世纪中期的英国。1842年,现代公共卫生之父埃德温·查德威克(Edwin Chadwick)发表了一份《大不列颠劳动人口卫生状况的调查报告》,该报告被称为世界公共卫生史上一份重要的文件,它以翔实的数据论证传染病的发生(霍乱、伤寒等)与环境卫生有直接关系。该报告唤醒了政府对公共健康保障的重视,政府也借此开展卫生改良运动并推动了人类历史上第一部现代意义公共卫生法——《公共卫生法案(1848)》(以下简称《法案》)的诞生。《法案》明确了政府在公共卫生治理中的重要职责,发轫了由政府主导公共卫生治理的时代。公共卫生立法伴随着工业革命的发展相继出现在西欧以及美国,并在之后的一个多世纪里影响深远。如,1874年德国颁布的《德国疫苗接种法》,要求全民接种天花疫苗,以保障民众的生命健康权。19世纪公共卫生之所以发展得如此迅速,离不开当时兴起的福利国家理论的支持。“福利国家”一词是1941年英国主教威廉·坦普尔(William Temple)用来称呼与“战争国家”相对立的西方民主国家。该理论肇始于19世纪末,成熟于20世纪50年代。《牛津比较政治学手册》把福利国家定义为一种国家形态,在此形态下政府作为主要的责任主体通过实施广泛的社会福利制度和政策来解决社会中存在问题。福利国家作为一种专门术语历经了70多年的发展,虽然它的定义不断变化,但是基本内容大抵相似——国家在社会保障方面负有主要责任。在福利国家理论的影响下,公共卫生发展迅速,不少国家在该理论的指引下建立健全了本国的公共卫生和社会保障制度,特别是第二次世界大战之后的福利国家制度相较于之前的福利制度保障程度更高。经过历史的洗礼,福利国家制度分出了不同的种类和模式,但是总体而言,福利国家制度形成了一套相对完整的制度设计和安排,特别是在公共卫生保障上,如国家提供老龄保障、家庭补助、残疾抚恤、最低生活保障、最低医疗保障、教育公平保障、住房福利等,其目的在于为社会和民众提供全面而有效的社会保障,解决失业、收入分配差距过大、贫困等社会问题,缓和社会矛盾,保证社会秩序和经济生活的正常运行。福利国家制度也确实保障了一些贫困民众的基本生活,特别是在公共卫生、医疗保障、健康权保障方面。

英国作为世界上全民医疗保险模式最典型的国家,建构了世界上按人口比例最大最集中的全民医疗服务体系(National Health Service),它和少数私人医疗保险一起把全民纳入了医疗保险体系,建立了一种全民从摇篮到坟墓的福利国家模式。其中主要是以国家医疗保险模式为核心,这一医疗模式主要由政府直接办医疗保险,通过税收形式筹集医疗保险基金,采用国家财政预算拨款的形式将医疗保险资金分配给医疗机构向国民提供免费或低收费服务,医疗服务机构的所有权及控制权为政府所有。英国在《病人宪章》中明确规定,病人“有权就自身的临床需要而获得医疗照顾,而不是根据自身的消费能力、自身的生活方式或其他任何因素。”筹资机制上,国立医院经费95%来自政府拨款,5%来自服务收费。这些福利政策很大程度上解决了贫困公民看病难、看病贵的难题。

德国在100多年的发展中,一直把社会福利作为国家制度的一项基本原则,其更是在其基本法中将自身定义为社会、民主、福利国家,力争在发展中保护社会弱者,并不断谋求社会公正。在这一基本原则指导下,联邦德国的社会保障制度显现出互济共助的突出特点。在福利国家制度中医疗保险作为一项重要任务由国家承担,这与德国卫生政策的目标——维护并促进国民健康,并在其患病时帮助其恢复健康——相一致。与此相应,德国《社会法典》第5卷《法定医疗保险法》明确规定,法定医疗保险作为互助组织其任务是保持、恢复或改善受保险人的健康状况,每个公民无论其社会地位和经济状况如何都享有维持本人身体健康的权利。在德国,法定医疗保险覆盖了91%左右的人口,如果加上商业保险德国整个保险制度为99.8%的国民人口提供了健康保障。

美国亦是典型的实施福利制度的国家,但是不同的是美国并未注重建立一个统一的覆盖全民的国家医疗保障体系,而是以私立医疗保险为主,辅之以诸多针对特定群体的、复杂的医疗保障制度的组合,如联邦雇员健康福利计划(Federal Employees Health Benefits Program)、军事卫生系统(Military Health System)、印第安人健康服务制度(Indian Health Service)、低收入医疗保险(Medicaid)、联邦医疗保险(Medicare)、国家儿童健康保险计划(State Children’s Health Insurance Program)等。但在公共卫生保障方面1944年美国联邦通过了《公共卫生服务法》(The Public Health Service Act),该法案明确了国家在传染病防治方面的相关职责,并首次要求建立检疫机构,开启了美国公共卫生治理的先河。

从这三个国家的公共卫生体系可以看出福利国家制度确为大多数国民提供了较完备的基本医疗服务,尤其保障了低收入群体的健康权。福利国家制度作为20世纪60年代盛行的一种基本理论制度,它在公共卫生促进健康权保障全球化的道路上发挥了引领作用。

随着世界经济的发展,全球化进程的加速,整个社会处于巨大的风险之中。以健康权保障为例,自2019年底暴发新冠肺炎疫情到如今持续了三年之久,世界上几乎所有的国家都遭受了疫情所带来的直接或间接影响。在新冠肺炎疫情冲击下,各国的公共卫生体系中原有的隐秘制度漏洞逐渐显现出来。接下来,无论是世界还是各国的公共卫生体系建构都需要通过不断的实践来完善。有一点可以确定,现代公共卫生的发展离不开法律制度的保障,更离不开法治的护航。公共卫生法治是对抗公共卫生危机的良药,它为保障公众健康建立制度基础。

二、我国公共卫生体系的搭建历程

公共卫生体系是在人类与疾病长期抗争过程中不断发展起来的,它是保障公民健康的基础。自1949年中华人民共和国成立以来,我国的经济制度、社会体制发生了翻天覆地的变化,公共卫生体系的建构在历史长河中几经更迭,公共卫生立法经历了从薄弱到丰富、从碎片到全面、从单一无序到系统统一的过程,不断发展完善。公共卫生体系的搭建离不开公共卫生立法的丰富,它遵循着法律效力层级的规律不断充实,有效保障了公众的健康权利。新中国成立以来公共卫生体系的搭建历程,具体可以分为以下三个阶段。

(一)公共卫生体系初创期(1949-1977)

在我国,国家与疫病抗争,保障民众健康自古有之。据龚胜生研究,自公元前770年有确切疫病记录起至清朝灭亡,中国古代共有疫病灾害之年669年,频率达25%,可见疫病是古代中华民族的重大灾难之一。在与疫病斗争的过程中,中华民族形成了一套行之有效的方法、措施和制度,其中主要是通过国家承担责任来实现民众的健康保障。虽然古代人们对公共卫生与健康的认知匮乏,但随着医学的发展也形成了一套健全的治疗疾病的体系以及辅助健康保障的法律制度。比如,秦朝就有对恶性传染病的防治,《法律答问》中记载,服刑的人如若患恶性传染疾病的要送到专门的隔离区以防传染其他人。唐朝时期,国家重视城市环境卫生对健康的影响,《唐律疏议》中规定:“其穿垣出秽污者,杖六十;出水者,勿论。主司不禁,与同罪。”可见,该时期国家就有了通过管理公共环境来保障民众健康的意识。到了宋朝时期,城市繁荣,人口众多,公共环境相对较差,垃圾堆积、排污不畅,公共卫生问题突出。也正是如此,政府设立了专门的街道清洁工人,对河道进行定期清理。《宋刑统》也继续保留了唐朝对城市治理的相关条款。明清两代,统治者对公共卫生领域的干预较为消极,同时也是中国历史上疫病高发的时期。《明律》和《大清律例》虽然保留了自唐代以来建立的城市污水治理制度,但却没有规定政府有监管职责,而且减轻了对排污者的惩罚力度。纵观我国古代的公共卫生的管理制度,虽然其经历了一个逐渐加强又到弱化的过程,但从中可以看出古代中国对民众的健康保障持有积极的态度并付诸实践,取得了一定的成绩。进入20世纪,中国在借鉴国外经验的基础上逐步建立起了系统的公共卫生管理制度,在保障民众健康方面进入一个新时期。该时期的中国政府摒弃原有的临时救济模式(如:大灾大疫后临时医治),自上而下地推行科学、常态、制度化的健康保障制度,开启了近代公共卫生体系搭建雏形。如1905年,清政府在巡警部中设卫生科,其职能包括清道、防疫、计划及审定卫生保健章程等事务,这是我国首个专门性公共卫生行政机构。1916年,北洋政府颁布《传染病预防条例》规定传染病的监测、报告、检疫、隔离等制度,为现代传染病防治奠定法律基础。1928年,国民政府颁布《种痘条例》是我国近代防疫史上第一次确立强制接种制度,其规范的种痘制度有效预防了天花蔓延,该项制度得以保留延续至今。20世纪二三十年代,我国为保障食品安全、城市环境卫生、出入境检验安全等制定了《饮食物防腐剂取缔规则》《饮食制造场所卫生管理规则》《污物扫除条例》《传染病预防条例施行细则》《海港检疫章程》等,这些法律法规凸显出中国近代对民众公共健康保障制度摸索的积极态度,也为新中国公共卫生体系的继续搭建提供一定的经验遵循。

新中国成立初期,国家各个领域百废待兴,法律制度也不健全,有关公共卫生立法少之又少。各种传染病、地方病频发,公民的生命权、健康权受到严重威胁,公民整体健康水平低下,人均预期寿命仅为35周岁。在传染病防治方面,1950年国家发布了《关于预防霍乱的指示》,之后相继出台了《种痘暂行办法》《关于对血吸虫病防治工作的指示》《管理麻风应行注意事项的通报》《交通检疫暂行办法》等文件,指导各地科学防治传染病工作。1955年,国务院出台《传染病管理办法》,把当时各类急慢性传染病定为甲乙两类,共18种,依法进行管理。在卫生防疫方面,囿于我国成熟经验相对较少,在借鉴其他国家防疫制度基础上建立了三级卫生防疫站(省级、市级、县级)。除此之外,国家还创新了本土公共卫生治理方法(除“四害”),开展爱国卫生运动,并提出了预防为主的工作方针。从1957年开始,我国的卫生立法进入准备阶段,特别是《国境卫生检疫条例》的通过,为公共卫生治理奠定了专门化立法基础。1963年,我国颁布了药品管理的第一个部门规章——《关于加强药政管理的若干规定》,这两个关键性的规章正式开启了我国公共卫生体系建构的规范道路。

总体而言,该时期我国公共卫生治理和体系建设体现得不明显,但国家对公民的健康保障非常重视,主要体现在医疗保障制度上。新中国成立初期,国家在城镇地区建立“劳保医疗”和“公费医疗”制度,二者在本质上是一种社会福利,个人无需缴费。在广大农村地区采取“合作制”和“群众集资”等办法建立农村卫生所,保障农民健康。该制度虽不具有保险性质,但仍旧发挥了一定的健康保障作用,因此被视为农村合作医疗制度的“雏形”。1955年,随着农业合作化的推进,在中国农村正式出现具有保险性质的合作医疗保健制度,主要是在河南、河北、山西等省的农村地区建设了一批保健站。1958年后合作医疗制度迅速发展,一些地方的实践经验得到中央肯定,各地被要求参照执行。从此,合作医疗制度成为我国在农村地区实行的一项重要医疗保障制度。到1976年,90%的生产大队都建立了相对完善的农村合作医疗制度,基本覆盖了全国90%左右的农村人口,农民的健康得以有效保障。尽管该时期我国的经济不发达,但国家通过有效的制度安排建立起了一个初步、全民性的公共卫生体系雏形,它大大加强了人民的基本健康保障,1970年末我国的人均寿命将近70岁。公共卫生体系的建立为之后健康保障体系的发展与完善提供基础框架,为公共卫生的发展奠定基础。

(二)公共卫生体系改革发展期(1978-2011)

1978年,改革开放拉开了一个新时代帷幕,市场化的浪潮深刻影响了我国的经济体制,为适应经济发展、规制其他领域过快发展而带来的不良后果,我国的法律制度进入改革和调整期,公共卫生体系也发生了变化。此期间出台了大量的法律法规、规章、文件等,特别是1982年《中国人民共和国宪法》通过,它作为我国的根本大法,建设性地规定了公共卫生体系的建构以及公民健康权保障。《宪法》第21条、26条第1款从国家层面明确其在医疗卫生事业、环境和生态保护、体育行业、防治污染公害等方面的义务,同时也明确了国家对公共卫生治理的主导权。第45条第1款从个人层面明确公民享有的医疗卫生服务权、健康权。第107条第1款、第111条第2款以及第89条第7项规定了各级政府、农村社会自治组织在公共卫生治理方面的职责。在宪法的指引下,1984年出台的《药品管理法》详细规定了药品管理制度。1986年颁布的《国境卫生检疫法》意在防治传染病的跨国流行。1989年颁布的《传染病防治法》规定预防、控制和消除传染病的发生与流行,保障人民健康和公共卫生,是传染病防治法律体系中的基础性法律。1993年颁布的《红十字会法》虽然以宣扬人道主义精神为主,但也规定了公民健康权保障。1994年国家颁布《母婴保健法》保障特殊群体(妇女、儿童)的健康权。随之,1997年颁布的《献血法》、1998年颁布的《执业医师法》,丰富了公共卫生领域立法,促使公共卫生法律体系逐渐成型。在实践方面,该时期的卫生防疫机构由之前三级防疫机构扩展到四级疾病预防(国家、省级、地市级、县级)。与此同时,针对妇女儿童健康权保障的妇幼保健机构也迎来了蓬勃发展,扩大妇幼保健所建制,建立妇幼保健医院。在一切朝着良好方向发展时,2002年突如其来的“非典”暴露出刚刚成型的公共卫生体系中信息报送不及时、各部门无法有效沟通、应急储备紧缺以及医学技术手段无法快速确认病原体等缺点,最终“非典”发展成为一项史无前例的公共卫生危机。也正是“非典”疫情使得我国的公共卫生治理迈入一个全新发展阶段,并将公共卫生上升到国家安全高度。2003年,国家颁布《突发公共卫生事件应急条例》,开始重视突发性公共卫生事件的应急管理,2007年颁布《中华人民共和国突发事件应对法》,从立法上强化、防控和消除突发公共卫生事件危害,保障人民群众健康及生命财产安全。“非典”疫情推动了公共卫生体系的改革,一方面,它改变了公共卫生原有的筹资模式,使得政府的财政投入逐渐递增(见表1),加大公共卫生基础设施建设。诸如,国家投入大量资金调整、改善疾病预防体制,建立起了全球最大,涵盖面最广的传染病与突发公共卫生事件监测信息系统,将疫情上报时间由原来的5天缩短至4小时,卫生应急能力提升了25倍。另一方面,该时期我国建立起了基本覆盖全民的医疗保障制度。城市地区,国家正式提出将职工医疗制度向医疗保险的方向改革。针对农民的医疗保障,2002年10月召开了全国农村工作会议,提出建立以大病统筹为主的新型农村合作医疗。2007年1月在全国范围内全面实行新型农村合作医疗制度,至2008年底,新型农村合作医疗的参合率达到了95%以上,几乎实现了对农村居民的全民覆盖。2010年《中华人民共和国社会保险法》的通过,标志着社会保险制度正式走上法治化的道路。

总体而言,该时期国家经济的迅速发展带动各个领域的制度调整变革,卫生领域也不例外。首先,公共卫生立法从片面、碎片走向专业、规范,公共卫生法律体系初见雏形。特别是公共卫生立法方面不同的专业领域基本都出台了统领性法律,如前文所述的《传染病防治法》《献血法》等,为后续公共卫生法律体系细化奠定基础框架。其次,在社会保障方面基本建立起了覆盖全民的医疗保障体系,新农合逐渐成型,城镇和农村居民的健康得以有效保障。复次,国家再次提升对公共卫生治理和重大突发性公共卫生事件防治的重视程度,并将它们上升至关涉国家安全、社会主义建设和国民经济发展的高度。最后,在经过“非典”疫情洗礼后,该阶段的公共卫生体系愈发成熟,为之后重大疫情的防控提供丰富的实践经验,也为进入新时代全面完善公共卫生体系奠定了坚实的法律、医疗制度和战略基础。

(三)公共卫生体系完善期(2012-至今)

恩格斯指出:“一切划时代的体系的真正内容都是由于产生这些体系的那个时期的需要而形成起来的。所有这些体系都是以本国过去的整个发展为基础的。”任何事物都不是天外来物,中国特色社会主义进入新时代也不是瞬息之间,更不是主观臆断,而是以党的十八大以来5年所取得的历史性成就为发展基础。2012年党的十八大作为进入新时代的起点,更多的是表达一种将来时态,直至党的十九大报告正式指出:“经过长期努力,中国特色社会主义进入了新时代,这是我国发展新的历史方位。”自我国进入新时代以来,公共卫生的体系建构更加完善,逻辑网格已然成型。主要体现在以下几个方面。

第一,国家持续不断增加公共卫生投入使得公共卫生基本保障更加可及。2017年,我国GDP达827,122亿人民币,合人均59,660元,而卫生费用总的投入就达52,598.2亿,人均达3,783.8元。2020年,全国卫生总费用预计达72,306.4亿元,其中:政府卫生支出21,998.3亿元(占30.4%),社会卫生支出30,252.8亿元(占41.8%),个人卫生支出20,055.3亿元(占27.7%),人均卫生总费用5,146.4元,卫生总费用占GDP百分比为7.12%。2021年7月,卫健委、财政部、国家中医药局联合发布《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》,通知明确规定2021年人均基本公共卫生服务经费补助标准为79元,持续稳健增长5元。在新冠肺炎疫情持续、公共卫生开支巨大的时刻,我国公共卫生人均费用持续稳健增长足以证明国家对公民健康保障的重视。公共卫生资源的多寡是证明公共卫生治理好坏的又一标尺。医疗卫生机构的数量决定公民就医的便捷程度,是保障公民健康权利的基础性设施。卫生人员是支撑医疗机构运行的支点,人员数越多公民能享受到的医疗服务质量就越高。为保障公民的健康权,政府在卫生资源方面投入逐年增加(见表2)。截止2021年年末,全国医疗卫生机构总数达103.1万个,医疗卫生人员达1,123万人。

表2卫生资源投入

第二,公共卫生法律体系的不断健全为公共卫生体系完善奠定坚实的法律基础。截止2022年3月11日,笔者在北大法宝上以“公共卫生”为关键词进行全文检索,可检索到包含公共卫生字眼的法律179部、行政法规363部、部门规章4,983部、司法解释53个,在一些党内法规制度、团体规定、行业规定中亦有涉及公共卫生、公共卫生权利保障的内容。不仅如此,有不少不是专门的公共卫生法律、法规,但是或多或少都涉及了公共卫生规定。其中2017年颁布、修改法律法规、部门规章、司法解释等188件。诸如《红十字会法》在2017年的修改中更加注重突发性公共卫生事件的人道主义救助。在2017年8月国务院发布的《志愿服务条例》中志愿服务事项就包括公共卫生事件。2017年发布的《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》中6次提及培养专业的公共卫生人才。2018年新修订出台有关公共卫生的法律法规、部门规章172件。特别是2019年《基本医疗卫生与健康促进法》的通过进一步完善了公共卫生法律体系。在该法的影响下,2020年有关公共卫生立法工作的文件增至390件,这与《基本医疗卫生与健康促进法》的出台无不有着密切关系。2020年4月,国家颁布《全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会关于强化公共卫生法治保障立法修法工作有关情况和工作计划的报告》,强调要完善和强化公共卫生法治保障体系。2021年4月,国家颁布《乡村振兴促进法》,该法规定要强化农村公共卫生体系建设。2021年8月通过的《医师法》8次提及与公共卫生相关的内容,从公共卫生从业人员入手,提升公共卫生服务质量。新中国以来,我国公共卫生立法逐年递增形成了以《宪法》主导,《基本医疗卫生与健康促进法》为基础的纵横交织的公共卫生法律体系(见图1),有力地助益于公共卫生体系完善。

第三,突发性公共卫生事件防治体系的不断健全助推公共卫生体系的完善。新冠肺炎疫情的爆发再一次挑战我国公共卫生体系,疫情初期由于风险评估能力不足、应急管理机制僵化、医疗资源紧缺等问题使得疫情传播难以遏制,我国公共卫生治理迅速调整,并迈向一个全新阶段——现代化的公共卫生体系。它强调“以人民为中心”的人权保障思想,将保障人民健康放在优先发展位置,并特别强调公共卫生体系的法治化。《基本医疗卫生与健康促进法》的出台不仅助推了公共卫生法治化进程,而且为疫情防治提供了有序的法律指引。如,该法第二章基本医疗卫生服务,第19条、20条、21条规定了突发性公共卫生事件的整体防控制度。该制度体系相较之前的公共卫生体系更加细致,包括了组织管理、队伍建设、预警、预案、物资储备、卫生学调查处置、医疗救治、心理救治、人才培养、科学研究等方面内容。同时重大疫情防控救治能力和应急能力更强。正是这种逐渐健全的公共卫生法治体系使得我国的疫情在全球疫情紧张的时刻趋于平稳,生动体现了我国“以人民为中心”的人权保障理念。

图1我国公共卫生立法现状

总体而言,新时代以来我国的公共卫生体系朝着法治化进程迈进。公共卫生领域法治化体系建设立足于公共卫生法律保障体系之上,是一项重大的系统性工程。公共卫生法律保障体系是公共卫生法治体系的规范基础和逻辑起点。诚如前文所述,完备的公共卫生法律保障体系以《宪法》为统帅,以《基本医疗卫生与健康促进法》为核心,加之公共卫生领域的各个专项法律法规、规章、办法等,它们相辅相成、均衡分布形成相对稳定的静态法律序列。公共卫生法治化更强调动态的社会治理,强调将法治理念贯穿于立法、执法、司法以及守法等各个环节,平衡权利与权力、自由与制约。法治体系是让公共卫生法律保障体系活起来,充分发挥法律价值的平台,并通过公共卫生法律保障、法治实施、法治监督之间的动态传达来完成自我修复(见图2)。

三、我国公共卫生体系的生成逻辑

图2公共卫生法治体系动态运行图

纵观新中国70多年来公共卫生体系的演进历程,我国公共卫生体系在党和国家的正确领导下不断修正、逐步健全。无论初创期、改革发展期还是完善期,每个阶段都旨在创造良好的公共卫生环境以提高公民的健康保障。对我国公共卫生体系的演进历程进行溯源,可以发现其始终围绕着以下两重逻辑展开。

(一)理论逻辑:权利与义务相统一

第一,公共卫生所指向的健康权。公共卫生本身的复杂性就注定它所包含的权利内容比较复杂。如若按照医学学科的划分方法,公共卫生隶属于医学,而医学所要保障的是公民的生命权与健康权,因此,我们可否认为公共卫生保障是健康权下的一项子权利?如果从法学学科界定,公共卫生属于基本公共卫生服务,由国家免费提供,是社会保障权的范畴。但由此也可以看出,公共卫生保障的核心利益是人民群众的健康,公共卫生的目的是保障健康权的实现。

历史上,健康权的确立可以用“激进”形容。第二次世界大战对人类生命的践踏让人类重新反思“人”的本真,生命、健康的意义。自此,健康权保障开始逐渐走上正规。1946年,《世界卫生组织宪章》第一次明确表述:“健康是身体精神和社会的全部美满状态,不仅是免病或残弱。享受最高而能获得之健康标准,为人人基本权利之一,不因种族、宗教、政治、信仰、经济及社会条件而有区别。”宪章对健康的定义不仅包括身心健康而且强调要与社会相适应并且要达到全部美满状态。这无疑超出当年时代对健康的希冀。1948年,《世界人权宣言》通过,但是其中并没有独立的健康权条款,它对健康保障的表述为:“任何人有权享有为维持其本人和家庭健康安乐所需的生活水准,包括食物、衣着、住房、医疗和必要的社会服务。在遭受失业、疾病、残疾、丧偶、年迈或其他超出其控制的丧失谋生能力的情况时,享有获得生活保障的权利。”该表述相较于宪章来讲要保守得多,可能是起草团体综合当时的社会、经济、科技、医学等发展现状进行此规定。为使《世界人权宣言》中所列举的各项人权转化为实然权利,1951年起,联合国人权委员会开始着手《国际人权公约》(International Covenant on Human Rights)的起草。但由于当时两大国家美国和苏联产生严重分歧,加之世界各国发展水平存在巨大鸿沟,国际人权公约被分为《公民权利和政治权利国际公约》和《经济、社会及文化权利国际公约》。其中《经济、社会及文化权利国际公约》第12条规定:“人人有权享有能达到的最高的体质和心理健康的标准”,并规定了缔约国应采取的措施。2000年5月,日内瓦联合国经济、社会和文化权利委员会针对《经济、社会及文化权利国际公约》的第12条发表了第14号一般性意见,提出了健康权的概念——享有能达到的最高健康标准的权利(the right to the hightest attainable standard of health)这一一般性意见是迄今为止在全球范围内对健康权的最详细规定。之后,其他人权公约中规定的健康权基本都以该公约第12条为蓝本,没有超出其范围。如,1979年《消除对妇女一切形式歧视公约》第11条第1款的(e)(f)和第12条规定了妇女所享有的社会保障权,工作健康权和安全保障以及生育保健服务。1989年《儿童权利公约》第17条规定了大众传播要符合儿童身心健康的发展。此规定对于科技迅猛发展的21世纪来讲亦同样适用。其24条规定了儿童应享有的健康权标准以及实现的步骤。2006年,《残疾人权利公约》第25条规定了残疾人不受基于残疾的歧视,应享有可达到最高健康标准的权利。通过国际公约和一系列国际文件国际层面对健康规定的不断优化,清晰且全面的健康权概念在国际法层面逐步形成,奠定了健康权作为基本人权在国际人权法中的地位。

第二,权利优先兼顾义务。公共卫生领域更强调权利保障,是因为这其实是一种“权利优先,兼顾义务”的价值取向,这与权利义务相统一并不矛盾。如夏皮罗所意识到的建立一套关于权利和义务的理论而不考虑人们实际上如何履行它们是无意义的。因此,在分析公共卫生事件中公民的权利与义务问题,只需要考察公民在公共卫生事件中最希望拥有的权利是什么。就以新冠肺炎疫情为例,在疫情中公民最想得到的是什么?公民想要达到一种什么样的生活状态或者我们最不想发生的是什么。毋庸置疑,健康与生命是第一位的。而中国共产党坚持动态清零不动摇,开展抗击疫情人民战争、总体战、阻击战,最大限度保护了人民生命安全和身体健康,正是保障人民“权利优先兼顾义务”的实践回应。在我国公共卫生的立法发展历程中也不难看出“权利优先兼顾义务”的价值取向。如,1989年通过的《传染病防治法》中规定了国家在传染病预防、疫情报告、通报、公布、疫情控制、监督管理以及保护措施等方面的责任,而第77条规定了公民应承担的个人义务。2003年颁布的《突发公共卫生事件应急条例》中几乎整个条例都是规定各级政府以及有关部门的责任,第51条和52条规定了公民不配合防疫需要承担的法律责任。2019年通过的《基本医疗卫生与健康促进法》共九章加附则,大多都是规定国家在保障公民健康权方面的责任,例如,国家免费提供基本医疗卫生服务,在药品供应保障、健康促进、资金保障等方面国家承担了大部分责任。其中第69条第1款规定了公民是自身健康保障的第一责任人,明确了公民的义务。从这三个比较重要的防控突发性公共卫生事件的法律文本中可以看出,国家在公共卫生治理,保障公民健康权的顶层设计中始终按照“权利保障优先于义务”的理论逻辑,无论是静态的法律文本还是动态的实践执行,都强调国家履行义务公民享受权利的行为范式。

权利优先于义务并不意味着陷入“公民权利本位论”的谬误。首先,从公共卫生治理的本质属性出发,公民在公共卫生领域享有的健康权利与义务作为它的一对基本范畴,自然追求权利和义务相统一,只是在价值判断和实践重心的选择上有所偏重,更倾向于保障权利作为逻辑出发点来建构公共卫生法治体系。其次,从权利与义务的关系来讲,公民应增强权利观念,将行使权利作为对国家/政府积极履行职责的回应,不断提高自身的权利意识、素养以及权利执行力。同时,对于不履行自身义务的应承担相应的法律后果。最后,从公民权利与义务的价值来源来讲,公民承受着双重义务规范,一是法律、法规所规定的基础性法律义务;二是由于公共卫生本身具有公益性,道德性更强,因此公民还须遵守来自于社会的道德义务。不同义务规范其逻辑来源不同,法治逻辑来源于法治精神,道德逻辑必须遵循社会规则,以避免造成公众健康受损。正是此种义务规范保证了公民能够真正享有权利,确保权利的实现。

(二)实践逻辑:保障公民健康权利,规范国家权力

在公共卫生治理中,自愿与强制、公民自由与公众健康保障、个体健康与公众健康之间总是无可避免地存在紧张关系。为保障公共利益,在某些特殊时刻需要对个体自由和权利进行限制,但这种限制必须符合制定法规范。

在公共卫生领域民众的健康权利具有规范国家权力的现实可能。一是从国家权力的合法性来看,其来源于公民授权和法律规定,国家权力的主体、内容、实施方式、责任承担皆有法可依。二是从国家权力的公共性来看,国家权力是国家治理、保障公民权利以及社会有序运行的主导力量,既要避免国家权力滥用又要合理利用国家权力。三是从国家权力的有效性而言,国家权力来源于人民授权和自上而下的权力授予方式,“执行”是贯穿于公民权利、行政机关权力的主线,确保国家权力的有效实施。国家权力的这些特性保证了国家的稳定运行,以及政府的领导力和执行力。因此,国家权力的规范运行必须强调权力限制、权利保障,形成权利——义务、权力——权利、权力——责任的平衡机制。尊重和保障公民的健康权利有利于制约国家权力,从源头上遏制国家权力的滥用。反过来正是由于权利具有规范国家权力、遏制国家权力过度实施的现实可能,公共卫生、公民健康权保障才能实现。

四、公共卫生体系搭建的优化路径

党的二十大报告明确指出,要把保障人民健康放在优先发展的战略位置,完善人民健康促进政策。而健全公共卫生体系是保障人民健康的重要一部分,虽然我国公共卫生法治体系在《基本医疗卫生与健康促进法》的出台后进入了一个全新的阶段——全面完善阶段,但在法律体系内部协调方面公共卫生立法仍有巨大的进步空间。特别是在新冠肺炎疫情防控中,我国公共卫生领域的薄弱环节也得以显露。因此,公共卫生法治体系建构下一阶段的目标是针对存在的问题进一步优化,如完善重大突发性公共卫生事件的应急机制、加强科学的公共卫生法治体系搭建、同时着重培养公众自觉的健康责任意识,使其在自身健康保障中发挥主观能动性等,助益于搭建更加科学、完善、适合我国国情的公共卫生体系。

(一)搭建科学的公共卫生法治体系框架

公共卫生法治是公众健康的立命之基,是公民健康保障的总依据,面对突发性公共卫生事件,法治虽然不能直接地对抗疾病,但它通过常态化的稳定的法律实施机制为化解公共卫生危机提供坚实的制度性保障,比单一的治疗发挥更广泛而深远的影响。公共卫生法治建设的首要基础是法律框架的搭建。依照传统法律效力层级划分逻辑,公共卫生类立法通常包括:宪法中的公共卫生法、公共卫生基本法、专项型的公共卫生法律规范。这是目前各国公共卫生立法的典型模式,我国的公共卫生立法也呈现出此种纵向的逻辑结构。诸如:宪法作为公共卫生法律体系的统帅,虽然其没有明确规定公共卫生与健康权,但通过体系解释,不难发现它构建了公共卫生和健康权保障的基本框架。这种自上而下的效力层级清晰地凸显出公共卫生法律之间的条理,亦能为立法者、执法者、司法者提供较为明确的指引。然而,单纯的纵向逻辑仅能把公共卫生法律分为三层架构,无法有效衔接它们之间的内部逻辑。比如,在实践中诸多专项法律法规,彼此内部相互冲突矛盾。因此,需要在纵向逻辑进路中嵌入横向逻辑进路。横向逻辑的公共卫生法可以分为公共卫生服务、健康促进、公共卫生监督、公共卫生危机管理四大领域,这种横向的逻辑架构不仅具备外部周延性能有效囊括各种细节,而且具备内部系统性能有效衔接各个部分,合起来则构成了一个完整的公共卫生法律体系,划分开来各个模块又有自身的独立性,能最大程度解决庞杂的专项法律法规相互抵触问题。因此,如将上述两种模式相互交融,取其精华,以纵向逻辑为主干,横向逻辑为枝干,循环嵌套、能实现体系本身的有效循环,更好地推进我国公共卫生体系的现代化进程。

(二)完善突发性公共卫生事件应急机制和预警机制

伴随着全球经济的高速发展、交通日益便捷,公共卫生安全、重大突发性公共卫生事件防控面临更加艰巨的挑战(如传播速度更快、范围更广、影响更大)。党的二十大报告中明确要求,提高重大疫情早发现能力,加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设,有效遏制重大传染性疾病传播。由此,迫切需要进一步完善应急机制。

第一,建立多元主体协同治理的应急机制。我国目前的突发性公共卫生事件应急管理机制是基于全能型政府理念设计的,主要依赖于政府及相关部门的行动。由于突发性公共卫生事件突发性和危害性,引入其他参与主体不仅可有效卸载其过大压力,而且能焕活整个应急机制。《突发事件应对法》第11条规定:“公民、法人和其他社会组织有义务参与突发事件应对工作。”以新冠疫情防控为例,除却国家/政府积极应对以外,社会组织、社区、公民自身都在疫情防控了发挥了不可替代的协同作用,特别是群防群治的创新机制在疫情防控中发挥了防止疫情扩散的重要作用。因此,在完善突发性公共卫生事件应急机制中,倡导以政府为主导多元主体协同治理能更加高效的化解危机,保障公民的生命健康。

第二,建立健全科学、专业、权责统一的风险评估和预警机制。尽管此次疫情中我国的防控措施效果显著,但疫情暴发之初整体的疫情防控处于被动状态,这与风险评估和预警机制的不健全有关。由于重大突发性公共卫生事件具有极大的不确定性,因此需要地方政府有极其敏锐的洞察力,在第一时间进行风险评估并做出反应方案。首先,这需要一支技术过硬的专家团队进行专业决策,抓住疫情防控的关键黄金期,在源头上掐灭传染。其次,需要完善法律法规,赋予地方政府明确的事件预警权限和职责。最后,有完备的容错、纠错机制,让主管部门敢为、能为、及时为。健全重大突发性公共卫生事件风险评估和预警机制能在源头上化解公共危机,保障公民健康。

(三)落实健康理念入所有政策,加强健康教育

《基本医疗卫生与健康促进法》第6条规定健康理念应融入所有政策。“健康融入所有政策”(HIAP)也是国际卫生事业不断提倡、推进的重要理念。1978年《阿拉木图宣言》提出:“人人享有初级卫生保健。”2010年《阿德莱德声明》着重指出如若想更好地实现政府目标,提高人类健康水平,卫生部门与其他部门共同合作制定政策是其必要条件。2013年6月,第八届世界健康促进大会通过了《实施“将健康融入所有政策”的国家行动框架》,呼吁各国重视健康的社会决定因素、采取将“健康融入所有政策”的策略。健康理念的不断拓展意味着越来越多领域(如经济、环境、科技等)与健康保障相关,反过来这些领域的政策也反作用于健康保障。因此,将健康保障理念融入其他领域的政策是促进健康水平提升的关键节点。落实健康入万策的关键是普及健康理念。由于人们对公共卫生的狭隘理解,认为公共卫生工作仅是卫生部门的职责,与其他机构、社会组织以及人们自身关系不大,难以突破理念桎梏,因此急需加强健康教育。健康教育的对象不仅是各部门的工作人员,更急需的对象是公民自身。公民作为疫情的受害者与参与者,政府通过卫生宣传不仅提高了民众的防疫意识,而且有效阻断了疫情的快速传播。这种良好抗疫局面的形成很大程度上得益于健康宣传与健康教育。接下来,在公共卫生体系的完善进程中,国家可构建专门的健康教育体系,将应急管理关口前移。在健康教育培育方面,需加大健康教育经费投入,健全健康教育机构体系,在各类各级学校开展健康教育课程,特别是中小学生,从小抓健康意识。近些年随着疾病谱的变化,国家将卫生宣教的重点转移到慢性病和重大疾病上,忽视了人类早期经常遭受的重大传染病的危机。此次疫情用惨烈的方式再次发出警告,它从未消失,甚至因经济的发展、交通的便捷传播速度更快,全球化风险更高、常态化进程加快。对重大新发疫情的防治不能仅寄希望于疫苗,更重要的是加强健康教育、改变健康理念与自然和谐相处,从源头上提高民众的应急与防控意识。落实健康理念入所有政策,培养公民健康意识是保障公民健康权利的新路径,也是促进健康权实现的必由之路。

结语

人民健康是民族昌盛和国家强盛的重要标志。新中国公共卫生体系的搭建在不断的探索和努力中负芒披苇,不断完善。它不仅将应然层面国家尊重和保障公民健康权的理念融入国家公共卫生治理轨道,而且在实然层面助推了公民权利制约国家权力的实现。梳理70多年来公共卫生体系建构历程及逻辑进路能为后续公共卫生体系的完善提供经验,为进一步有效讨论健康权保障提供理论和实践基础。展望未来,在瞬息万变的现代风险社会,对健康权的保障提出了新的挑战和要求,全人类的健康保障不仅需要国家积极承担义务更需要全世界的团结。习近平总书记提出的“人类卫生健康共同体”不仅是抗击疫情的最优选择,也是人权保障的最佳选择。世界各国应通力合作、共同努力打造健全、高效、可及的世界公共卫生体系,为人类的生命健康保驾护航。

【付子堂,西南政法大学行政法学院教授;庞新燕,西南政法大学人权研究院博士研究生。本文系国家社科基金重点项目“中国法理学研究70年回理与评析”(项目批准号:19AFX002)、西南政法大学校级学生科研项目“《基本医疗卫生与健康促进法》与健康权保障新进展”(项目批准号:2021XZXSZC)的阶段性成果。】

Abstract:Public health generally refers to public utilities oriented toward protecting and improving health.It is intended to protect the health of the general public.Since the founding of the People’s Republic of China,China has constructed the largest healthcare system in the world.With the success of the 20th National Congress of the Communist Party of China,it is clarified that China will improve its public health system.Looking back at the history of China’s public health system from its inception to the reform and development and then perfection,it can be found that its development has always revolved around the theoretical logic of unifying rights and obligations and the practical logic of balancing the protection of the right to health and the regulation of state power.The fundamental goal is to protect the right to health of the people.The increasing risks in modern society have changed the stability of the public health system,so we should make efforts to construct a crisscrossing legal framework for public health,improve early-warning and emergency response mechanisms for public health emergencies,and integrate the health concept into all policies to perfect the public health system.

Keywords:Public Health System;Right to Health;Theoretical Logic;Practical Logic;Rule of Law

(责任编辑 陆海娜)

京公网安备 11010102003980号

京公网安备 11010102003980号