内容提要:为捍卫权利选择论的解释力,选择论理论家提出不可能定理、道德优先命题和权利冗余论,否定存在不可放弃的权利。然而,不可能定理混淆了权力和特权,突破了基本法律关系;道德优先命题因拒绝承认权利的“门槛”,从权利的重要性导向权利的绝对性;权利冗余论忽视权利的“分量加重效果”。因此,选择论理论家的攻击并不成立。

关键词:权利 不可放弃 霍菲尔德 规范力

关于“权利保护什么样的关切”这一问题,有两种代表性理论,即选择论和利益论。选择论认为“权利的本质在于授予权利持有者权力和选择”;利益论认为“权利的本质在于法律保护的利益”。两者的理论框架都试图通过分析“人们说”(people say that)的权利来增强各自理论的解释力。也就是说,前述权利理论家关心的是“发现或揭示‘一项权利’表达的含义”,而不关心“给予”(giving)这一概念含义。然而,人们普遍相信存在一些不可放弃的权利(inalienable rights)。托马斯·杰斐逊的至理名言至今影响世人:“我们认为如下这些真理不证自明:人人生而平等,造物主赋予他们某些‘不可放弃的权利’(inalienable rights),其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。”除此之外,宪法赋予的豁免权、刑法上刑事被告人的权利等同样是公民不能放弃的。在现代自由文化中,这些权利被认为是基本的。选择论因尊重个人自治很难承认人们享有不可放弃的权利。面对理论狭隘性的责难,选择论者通常以两种策略回应:最为经典的做法就是缩小理论的解释范围,例如哈特认为选择论只能解释“普通”法律运作中的权利。另外一种策略就是直接否定待解释的权利,例如斯坦纳(Hillel Steiner)通过“不可能定理”和“道德优先命题”论证不可放弃的权利在概念和道德上都不成立。第一种策略实际上把选择论限定在有限范围之内,承认了该理论的局限性。第二种策略将问题推向了对权利的通常理解。在斯坦纳看来,并不是选择论解释力不足,而是不可放弃的权利不成立。类似策略十分常见,例如面对利益论无法解释的角色定义权利(role-definning rights)时,克雷默(Kramer)就直接否认它们是权利。第二种策略一般涉及待解释权利的证成问题,有更多的讨论和反思空间。如果第二种策略的论证成功了,选择论者不仅有更充足的理由应对他人——特别是利益论者的诘难,而且会揭露日常对权利的错误理解。本文以第二种策略为反思对象,重现选择论者三方面的批评:逻辑分析的不可能定理、道德论证的道德优先命题以及语义学上的权利冗余论,指出选择论者对不可放弃的权利的攻击并不成立。这三方面的反驳构成文章的核心部分,分别在第二节、第三节和第四节论述。第一节讨论了权利理论的中立性起点。为否定不可放弃的权利,选择论者提供了融贯的论证。然而,这些论证必须承认一个重要前提,即它们必须建立在中立性理论基础之上。任何熟悉选择论和利益论之间长期争论的学者都可能会提出疑问:这些论点是不是选择论预设答案的合理呈现。选择论者承诺:“(这些论证)完全独立于选择论,同样适用于按照利益论构想的权利”。以中立性起点开篇,其意义在于树立了反思标准,用于检讨选择论者说错了什么以及在何种程度上是中立的。

一、权利理论的中立性起点

一个融贯性的权利理论通常包含两个部分:权利的逻辑结构和权利的规范功能。前者是概念问题,说明权利是什么;后者是规范性问题,解释权利为什么重要。就权利的逻辑结构而言,霍菲尔德框架已被广泛接受;就权利的规范功能而言,权利能为权利人带来什么,存在相互竞争的选择论和利益论分歧,但两者都认同权利更为基础的功能——权利的规范力。因此,霍菲尔德框架和权利的规范力成为关于权利的无可争议的事实,也是本文论述的中立性起点。

(一)霍菲尔德分析框架

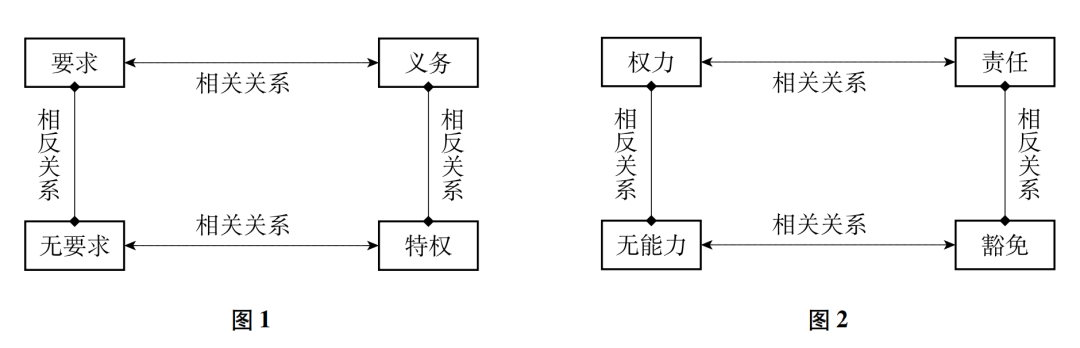

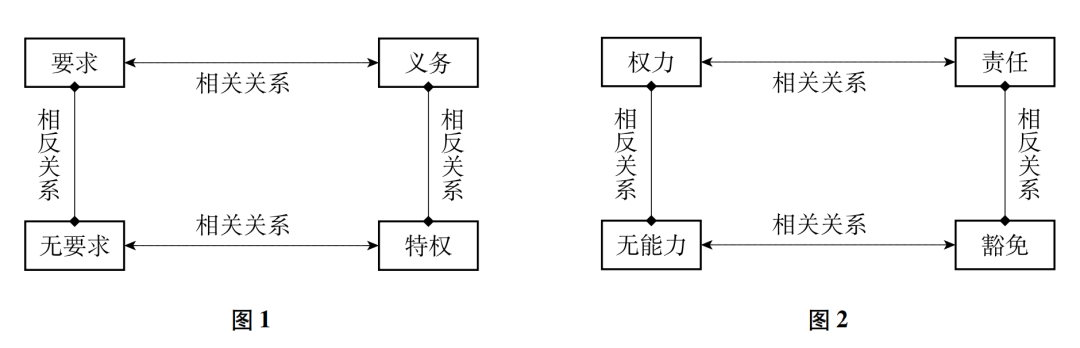

霍菲尔德告诉我们,关于权利的各种用法只是表面相似,实际上却在不同意义上使用。这种表面相似性导致权利概念的混乱。为清除权利概念的模糊性,霍菲尔德将权利分解为更基础的四个“权利类型”,即要求(claim)、特权(privilege)、权力(power)和豁免(immunity)。通过相关(correlative)关系和相反(opposite)关系,发展至八个权利类型,并展现出各类型之间的逻辑结构。如下图所示。

图1基本界定了哈特所谓的“初级规则”,即命令人们为或者不得为特定行为的义务性规则。图2基本界定了哈特所谓的“次级规则”,即规定行动者如何引入、改变、修改初级规则的授权性规则。权力概念恰恰是两者的“缝合”概念。因此,图1和图2就形成了一阶和二阶关系。图1对应一阶权利,该权利指向义务人的事实物理行为;图2对应二阶权利,该权利作用于一阶权利。举例来说,对于我的电脑,我享有使用或不使用它的特权、反对他人拿走或使用它的要求权。同时,我还享有几项与要求权相关的权力——我可以放弃、取消或转移要求权。当我将电脑出卖给你时,你因此享有转移电脑的要求权,而我因此负有移交电脑的义务。显然,我的二阶权利(权力)是创造你的一阶权利(要求)的前提条件。然而,这种一阶和二阶的单向指向会诱发一种无限不封闭体系。以军队挑选优秀战士为例,班长有权挑选甲为优秀战士,排长有权否定班长的权力,连长有权否定排长的权力……由此造成趋向于更高阶的回溯。同样,我对我的财产享有要求权,在二阶权利里,我的豁免权使他人不得随意更改我的要求权,但国家在特定情况下,可以征用我的财产。同时,我又享有三阶豁免权,以免国家随意更改我的二阶权利。例如,国家可以征用我的土地,但是不能任意买卖我的土地。一阶和二阶基本展现了权利的内部结构,同时权利结构的多层次性也表明,权利往往不是简单的一阶霍菲尔德状态,而是维纳(Wenar)所说的“分子式权利”。

(二)权利的规范力

依据霍菲尔德相关关系,权利和义务的内容具有等值性(equivalent),“如果A对B有权利要求他离开前者的土地,相关的(等值的)是B对A有义务离开该土地。”霍菲尔德框架在一定程度上描述了权利所具有的规范力量。然而,作为一个概念性、形式性的框架,它无法对这份力量的强度和来源做出过多的解释。我们可以引入“理由”概念分析“权利规范力”这一问题。“A有一项要求B离开土地的权利”就可以表述为“B有理由R离开土地”,B离开土地的理由R就是A的权利要求。问题是,不仅A的权利能够提供理由,促使B离开土地,诸如美德、自由、平等等其他的规范性概念也能提供理由。例如,虽然土地是荒芜的,但上面长满了美丽的花朵,B抱有怜悯之心不愿践踏花草而离开。仁慈的义务要求B离开该土地,但它不对应任何人的权利。在这种情况下,如果想使权利概念变得重要,权利理由必须制造出实践差异(make a practical difference),即权利理由是一种终局性理由。权利作为一种终局性理由,意味着(1)权利理由能经常排除其他道德理由;(2)权利为权利人的行为提供强大的正当化基础,即使存在更强大的其他道德理由。德沃金的“王牌”概念可能更好地描述了这种理由的优先性。在德沃金看来,权利应该被理解为“能够压倒政治决策之某种背景性证成(background justification)——这一证成表达了共同体的一个目标——的王牌”。当然是否存在绝对优先的权利仍然是争论不休的问题。陈景辉教授用“受保护观念”来形容权利的规范力时,提出了强版本和弱版本两种理解。其差异在于权利理由是否能始终能排除其他道德理由。强版本的理解认为,权利理由始终能排除其他道德理由,只要说“这是我的一项权利”,就能终结实质性的辩论。然而,它无法解释权利冲突现象。弱版本的理解认可了权利的王牌效力,同时容许权利被其他价值推翻,更吻合权利实践。

权利所拥有的这种独特的规范力从何而来?它最终依赖某种实质性的价值承诺。在选择论看来,权利的重要意义在于它赋予权利人对他人义务的支配力,从而保障了权利人在特定领域内的自由意志。个人自治成为了选择论的价值承诺。既然个人自治十分重要,就必须把那些干扰个人意志的背景性理由排除在外,即使那些理由十分强大。因此,为保护个人自治,选择论更倾向于权利规范力的强版本理解,将权利理解为始终能推翻其他道德理由的王牌。利益论的价值承诺是对个人来说那些好的东西。对此,利益论有不同的解释。具有代表性的理论是拉兹的共同善权利观。权利之所以具有额外的规范力量,是因为权利不仅保护了权利人的个人利益,而且保护了社群成员的共同善。权利所保护的个人利益虽然轻微,但因促进了共同善,而获得额外的保护力。借助共同善的力量,利益论很好地匹配了权利的规范力。拉兹式利益论更倾向于权利规范力的弱版本理解。因为既然权利更多地服务于共同善,那么为了共同善,就有可能会牺牲其他人的利益。如果其他道德理由是共同善提供的,权利就有可能在衡量中被推翻。

基于上述两个基本共识,选择论者提出了三个批判性命题用以否定不可放弃的权利。不可能定理是建立在霍菲尔德框架之上的逻辑批判。道德优先命题和权利冗余论是建立在权利规范力之上的道德批判和语义学批判。其中道德优先命题充分地利用权利造成的“实践差异”,排除了不可放弃的权利的任何道德证成;而权利冗余论从语义学角度指出不可放弃的权利概念因无“选择自由”而无法匹配权利规范力这一共识。

二、逻辑上的批判:回应不可能定理

厘清权利理论的中立性起点后,必须转向分析“什么是不可放弃的权利”。不可放弃的权利就是权利人放弃权利的意向性行动,并不能取消他人的义务,他人不履行相关义务仍然构成侵权。如果权利人不能够取消相关义务,意味着他缺乏权力改变自身的规范状态,即霍菲尔德意义上的无能力。霍菲尔德认为,权利在“最严格的意义上”或者在“最本质的意义上”是权利类型中的要求权。因而,不可放弃的权利可简单表述为:要求权+无能力。基于这一概念,选择论者提出了不可能定理(impossibility theorem),在逻辑上否认不可放弃的权利成立的可能性。

(一)不可能定理

假定存在不可放弃的权利,也就意味着权利人A同时拥有要求权和无能力D1,无能力D1意味着豁免权I2——因为这两个基本概念是相互关联的,即B因而拥有一项豁免权I2。那么B的豁免权是不是不可放弃的呢?如果它是可放弃的,意味着B拥有权力P2,那么A的权利也是可放弃的,因为B的权力P2放弃保护豁免权I2,就扭转无能力D1,将其变成相反概念权力P1。反之,如果B的豁免权I2是不可放弃的,那么就会有B的无能力D2,并诞生一项C的豁免权I3。此时相同的问题:C的豁免权I3是不是不可放弃的呢?如果它是可放弃的,那么B的豁免权I2也是可放弃的,因为C的权力P3放弃保护豁免权I3,就扭转无能力D2,将其变成相反概念权力P2。如果B拥有P2那就意味着B可以取消A的无能力,从而使得A的权利变成可放弃的权利,即要求+权力。反之,如果C的豁免权I3是不可放弃的,那么就会有C的无能力D3,并诞生一项D的豁免权I4,此时又会出现相同的问题:D的豁免权I4是不是不可放弃的呢?以此类推,无能力将会在E、F、G……的无限主体上传递。

因此,依据霍菲尔德框架,不可放弃的权利在逻辑上陷入了无限倒退的非封闭链条,引发“无穷回溯”(infinite regress)。除非非封闭链条上的某个环节在某一点,比如K,K的权利是可放弃的——拥有权力和豁免。此时,K的权力放弃了豁免,无法使L获得相应的无能力,从而终止了链条的延伸,形成了逻辑闭环。但是K的权力同时使K之前的整个链条的无能力都转变为权力,那么初始人A的权利变成可放弃的权利,也就是要求+权力。更麻烦的是,E、F、G……至∞(无穷尽)都可提出这样的主张。然而,即使存在一种∞的情况,关于∞的规范状态仍不可确定;只有∞+1的主张确定之后,∞的规范状态才能确定;但只有∞+2的主张确定,才能确定∞+1规范状态,依此类推。这种无限回溯存在一种矛盾:依据霍菲尔德相关关系和相反关系,无能力有且只有一个相应的豁免权,但是当A的权利是不可放弃时,豁免权数量总是比无能力数量少一个,因为A是无能力持有人,但不是豁免持有人。因此,不可放弃的权利与霍菲尔德框架相矛盾,在逻辑结构上不可能成立。

不可能定理是完全建立在霍菲尔德框架之上的逻辑推理。该定理根基在于相关关系和相反关系,如果能够推翻霍菲尔德框架或者修改霍菲尔德相关和相反关系,那么不可放弃的权利在逻辑上就能成立。有学者从此入手,试图证明不可能定理并不成立。这一论证从两方面入手:首先,不可能定理中的无穷线式回溯问题并不是不可放弃的权利的逻辑特性,而是霍菲尔德框架自身问题。在前文中,我们已经揭示了霍菲尔德框架本身存在一阶和二阶,甚至更高阶。军队的例子就很容易说明霍菲尔德框架本身就可能造成无限趋向于更高阶回溯。这一推导规则与不可能定理的规则完全一致。其次,无穷回溯可通过修改霍菲尔德派生规则(derivation rules)来避免。霍菲尔德相反关系表现为排他性析取关系(relation of exclusive disjunction),在具体的法律关系内,对于行为φ,A要么有义务,要么有特权。这种规则导致权力有且必然有相反的无能力。如果“要么……要么”的两种可能,增加另一种可能“两者都不”,那么无限回溯将被克服。因为A的权力并不必然推导出无能力,无能力和权力也就不是等量的。然而,这一派生规则的修改存在重大问题,它可能导致将权利现象等同于自然事件或者自然事实,这违反了关于权利的一般看法。

“无限线式回溯并不是不可放弃的权利的逻辑,而是霍菲尔德框架一个更普遍的问题”,这一问题太过复杂,因为要论证“无限线式回溯”这一特性的归属涉及“霍菲尔德框架是否可靠”。同时,质疑和修改霍菲尔德框架与本文的“中立性的起点”相违背。就权利的逻辑结构而言,霍菲尔德理论仍然被视最有影响力的基础框架,全面放弃需要充足的理由。并且在本文看来,即使在接受霍菲尔德框架有效性的前提下,不可能定理也是不成立的。

(二)不可能定理成立吗

选择论理论家声称不可能定理完全建立在中立性事实的基础之上,但事实并非如此。不可能定理在逻辑推理方面存在三个错误。

第一,不可能定理突破了基本法律关系。霍菲尔德将权利分解为四个权利类型很明确:“要为弄清楚诸种纷繁复杂的法律现象的本质(essential nature)提供最基本的认识工具,也就是一些根本的概念、范畴和思维形式。”因此,他着眼于一些“法律元语言”阐释其对法律关系的理解。“权利家族”——由相关关系和相反关系构成的一个有机整体——正是在分析基本法律关系中诞生。不可能定理最明显的特征是在无限主体之间的回溯,显然突破了基本法律关系。以刑法赋予的不被虐待的权利为例,B以非人道的方式对A施以酷刑和虐待,在公诉阶段,A因念其恩情而宽宥B,但A的请求至多减轻而无法免除B的罪刑。在A、B的具体法律关系中,A无能力改变其与B之间的刑事法律关系,那么A的请求不会改变B的法律地位(B存在豁免),B仍承担其应有的法律责任。此时,不可能定理要求:(1)引入另外一个人C的豁免,来对应A的无能力——因不可放弃而诱发的无能力,且C的豁免是不可放弃的,并以此循环;或者(2)引入另外一个人C的豁免,但是C有权力放弃其豁免,扭转了A的无能力为权力,进而扭转了B的无能力为权力。因此,不可放弃的豁免的线性回溯以可放弃为终点。然而,与具体法律关系无直接关系的C引入,其改变了具体法律关系(不再是A与B之间的法律关系)。事实上,在一个具体的法律关系中,它永远是一个豁免和无能力的循环。A无能力放弃B的与A相关义务,义务承担者B便享有豁免。该豁免是不可放弃的,其不可放弃性意味着无能力。该无能力对应于A的豁免,其转而又是不可放弃的,接着即是A的无能力,然后便又对应于义务承担者B的豁免。无能力与豁免在具体法律关系中形成了A与B之间的无限循环。在A与B的法律关系中,并不需要引进新的人物C,如果引入拥有可以放弃豁免的C,就突破了A与B的具体法律关系,形成A与B的法律关系和A与C的法律关系的混淆。正如柯宾(Corbin)所言:“法律关系只涉及两个人,一个人既不能与自身产生法律关系,也不能同时与两个人产生同一法律关系,而是与每个人单独产生法律关系。”无论是个人与国家或者企业的关系,还是涉及第三人利益的合同关系,都可以分解为多个个人与个人之间的基本法律关系。

第二,不可能定理混淆了霍菲尔德权利类型。斯坦纳(Hillel Steiner)明确表示:“任何权力都必然包含着行使权力的自由……因此权力及与其对应的责任各自都必然包含着自由及与其对应的无权利。”然而,将权力等同于特权是荒谬的,因为它违背了霍菲尔德权利类型之间的分离性(separability)。在论述一般财产权的让与时,霍菲尔德提醒道:“必须仔细区分法律权力、为‘行使’法律权力所必须的物质力量(physical power)以及实施让与行为之特权——若真有此特权的话。然而特权可能存在,也可能不存在。”例如A与B约定不得将A的房屋让与C,A做出让与C房屋的行为,在A与其他人之间都是特权,在A与B之间,A无特权。正如科宾(Corbin)所言:“法律权力并不必然与法律特权并存,权力享有者可能承担着不行使该权力的义务”。这就出现了两种不同的情形:(1)有权力但是负担不行使的义务;(2)没有权力——无能力,即没有能力(ability)改变自己或他人的规范状态。在不可能定理中,正是混淆两种情况导致了一种线式无穷回溯。

在不可能定理的早期版本中,斯坦纳继续了权力等同特权的逻辑,推论出无能力等同于义务。如果官员缺乏放弃遵守刑法义务的权力,就意味着缺乏放弃遵守义务的自由,因此必然导致义务的存在。他说:“这样的义务是一种霍菲尔德无能力。”显然,斯坦纳将情况(1)和(2)混同,混同结果就是必须引进第三人。在不可能定理中,A具有无能力,意味着B持有相关豁免权,我们会问B是否能够放弃豁免权?答案是不能,那么B便具有无能力。如果此时混同情况(1)和(2)的话,无能力意味着义务,那么B不能改变自己或他人的规范状态,不是因为B缺乏权力,而是因为B负担了一项无法行使权力的义务。麻烦的是,霍菲尔德式义务具有指向性,我们必然会问,是谁持有相关的要求权,或者说是谁在支配该项义务,因此必须引入新的要求权人以支配相关义务。在不可能定理中,就表现为必须找到C,来持有B无能力相关的豁免权,以此类推。这也是不可能定理一定会突破基本法律关系的原因。霍菲尔德框架的目的就是清除权利语言的模糊性,为什么斯坦纳在承认了霍菲尔德框架后,又理所当然地认为“权力等同特权,无能力就是义务”。一种可能的原因是,选择论仅仅解释了特定的权利概念。当选择论将权利定义为“被保护的选择”时,就不可避免地强调特权和权力,因为这种权利类型直接促进选择的行使。哈特用“小型主权者”来形容权利人对他人义务的支配力。如果用霍菲尔德的语言来描述选择论的权利概念,权利就是包含了权力的要求权。然而,霍菲尔德框架告诉我们,存在一种不包含权力的权利类型,即无能力。为了匹配无能力的情况,斯坦纳不得不将无能力解释为“有权力但负有不行使权力的义务”,即将(2)解释为(1)。斯坦纳提出不可能定理的目的是否定不可放弃的权利,但其推论的过程恰恰反映出了选择论权利概念的窘境,即选择论无法解释不包含权力的权利类型。面对此种类型的权利,诸如斯坦纳的选择论者只能陷入逻辑的泥潭中,一边承认霍菲尔德框架的有效性和中立性,另一边又忽视霍菲尔德框架的基本共识和前提。

第三,逻辑推理上忽视了权利内部结构的层次性。在不可能定理的逻辑推理中,如果非封闭链条上的某个主体N有权力,并且放弃保护豁免权,就会扭转N-1的无能力,将其变成权力,以此回溯至最初的主体,将其无能力转变为权力。此处忽视了权利内部的一阶、二阶或更高阶的关系。在A、B的基本法律关系中,A享有一项不可放弃的权利,那么A便拥有无能力,B具有与之对应的豁免。如果B的豁免可以放弃,只是说明B拥有权力,A拥有与之相应的责任。“B的权力放弃保护B的豁免,进而扭转A的无能力”,这一逻辑推理并不一定成立,因为A可能享有更高阶的权力。也就是说,在不可能定理的逻辑链条中,B放弃豁免并不一定扭转A的无能力,还需验证A的高阶权力,或者说A有没有能力放弃自身的责任——因B的权力引发的责任。所以正确的推理不应该是一种倒推,而是依据权力与责任的相关关系的正推。那么,不可能定理为何忽视权利内部结构的层次性呢?答案似乎又回到特定的权利概念。在霍菲尔德框架中,特权属于一阶权利,而权力属于二阶权利,权力与特权的混淆必然会摧毁权利内部结构的层次性。

那么,在修正不可能定理三个错误之后,正确使用霍菲尔德框架,不可放弃的权利成立吗?假设在基本法律关系中,A享有一项不可放弃的权利,那么A便拥有无能力,B具有与之对应的豁免,B的豁免是可放弃的吗?如果答案是“不可”,那么B就拥有无能力。此时,B的无能力意味着B不能改变自己以及A的规范性状态。也就是说,B的无能力所对应的豁免持有人为A。因此,在A和B之间就形成了无能力和豁免之间的螺旋循环(如同霍菲尔德框架一样)。如果答案是“可以”,即豁免是可以放弃的,那么B就拥有权力,A就负有与之相关的责任(消除自身无能力的责任)。此时情况是A拥有无能力+责任,B有与之相应的豁免+权力。参照“豁免可以放弃吗?”的问题,我们可以提出“A可以改变其责任吗?”的问题。如果答案是“不可以”,那么A就拥有高阶无能力,B有高阶豁免。如果答案是“可以”,那么A就拥有高阶权力,B就负担相应的高阶责任,以此形成螺旋循环。此处的螺旋循环并不是不可能定理中的线式回溯,最明显的区别在于线性回溯在无限主体传递,而螺旋循环只在两个主体之间进行,因此它并不引发豁免与无能力不对等的情形。进一步而言,线式回溯起因于主体的无能力状态,因此必须通过某个主体“有权力”来阻断;螺旋循环则是由权力的特性而引发的必然现象。因此,正确使用霍菲尔德框架分析不可放弃的权利,会导向一种完美平衡和对称的局面。

不可能定理恰恰反映了选择论者在不可放弃的权利领域中的错误和非中立性。其错误之处表面在于改变或突破基本法律关系,以及忽视权利内部结构的层次性,根源在于选择论者混淆了权利成分的正确理解。非中立性在于,不可能定理中的权利,仅仅是选择论理论家定义的“人造权利”概念(artificially constructed concept),而非一般理解的权利。换句话说,只有选择论理论家认可这种权利概念,因此不可能定理的推论并非中立的。正确使用霍菲尔德框架分析不可放弃的权利,并不会诱发不可能定理,它只是选择论者重新界定权利概念后的必然现象。

三、道德上的批判:回应道德优先命题

如果上述论证是逻辑上的反思,接下来就是道德上的反思。不可放弃的权利可表述为:要求权+无能力。此类权利的特征主要来源于其概念的“无能力”部分而非“要求权”部分。那么,基于何种道德依据要对权利施加无能力部分,这些道德依据是否威胁到权利重要性。也就是说,作为权利的一种子类型,支撑不可放弃的权利的道德依据能否匹配权利的普遍特征——权利的规范力。选择论者便从这一角度攻击不可放弃的权利,试图说明不可放弃的权利无法寻求道德证成。

(一)道德优先命题

何为道德优先命题?斯坦纳提出三个“中立性事实”:(1)无论我们对正义理论存在什么样的争论,道德权利通常都被视为正义的基本要素;(2)正义理论构成了对法律制度进行道德评估的主要标准;(3)法律体系被理解为一套普遍规则,可强制地支配存在于一群人中的任何其他规则。通过道德权利——正义基本要素——法律制度——强制力的逻辑链条,斯坦纳推导出道德优先命题。道德优先命题的最终结果,就是“作为对那些具有支配性的、可执行的规则进行道德评价的首要标准,正义原则的要求或基于这些原则的道德权利,高于其他道德原则的要求”。在各种类型的义务发生冲突时,履行与权利相关的指向性义务才是道德所要求的。按照陈景辉教授的说法,权利提供的行动理由表现为“贯彻特定义务的终极理由”。这一结论与权利的独特规范力具有一致性。举例来说,作为一家期刊社的编辑人员,我们可能会因刊登何种主题的文章产生分歧。通常,我们会尽全力达成共识——哪种选择是道德上最优。当无法达成共识时,争论并不会无限期的延续下去,因为主编会拿出“法宝”:“我是这里的主编——我有权决定刊登何种主题的文章。”此时,编辑们不再争论何种方案为道德最优,因为所有道德考量都被“我的权利”击败了。

至此,道德优先命题似乎只是说明了权利的绝对优先性,而与不可放弃的权利无关,那么斯坦纳提出“道德优先命题”的意图是什么呢?斯坦纳在《指向性义务和不可放弃的权利》开篇就指出“权利不可能是不可放弃的,即使可能,它也无法被道德证成”。不可能定理用以证明“权利不可能是不可放弃的”;道德优先命题就是用以证明“不可放弃的权利无法被道德证成”。也就是说,如果承认权利具有绝对优先性,那么不可放弃的权利就无法被道德证成。具体来说,支持不可放弃的权利的道德论证大致可分为:功利主义、家长主义和伤害原则等。如果功利主义、家长主义和伤害原则等道德辩护有一个或者均是正确的,也就意味着不可放弃的权利将被证成。然而,在承认道德优先命题的前提下,这种道德证成是无效的,因为“放弃权利”作为权利提供的理由,永远高于其他道德原则所提供的“不可放弃权利”的理由。以诉诸家长主义的道德辩护为例,这一观点认为,承认权利不可放弃是为了扩大对权利人保护的范围,使之不仅不受他人伤害,而且不受权利人自己的伤害。对这一观点的批判通常可分为道德的和概念的:道德上,这种观点限制了个人自由;概念上,这种观点错误地、甚至自相矛盾地假定权利所有者缺乏道德能力所必需的品质。在斯坦纳看来,上述两方面的批评都不够有说服力,因为两者都依赖特定的立场:道德上的批判依赖特定的分配正义;概念上的批判依赖于权利选择论。基于一种中立性的立场,斯坦纳认为,家长主义的道德辩护最明显问题在于,它将权利视为实现某些目标的手段而使其工具化。这种辩护方式将道德权利置于某些道德价值或原则之下,而被道德优先命题排除。同理,其他道德辩护也会因使权利工具化而被排除。因此,在道德优先命题成立的前提下,无论人们为不可放弃的权利提供什么样的道德辩护,都将归于无效。

道德优先命题的巧妙之处在于两方面:(1)它是由“中立性事实”推导出来的结论;(2)它以釜底抽薪的方式否定了对不可放弃的权利的任何道德辩护,如果不推翻道德优先命题,对不可放弃的权利的任何道德辩护都将归于无效。因此,为不可放弃的权利进行道德辩护的第一步,就是驳斥道德优先命题。本节仅仅是驳斥了道德优先命题,为不可放弃的权利的道德辩护敞开大门。至于能为不可放弃的权利提供什么样的道德辩护,需要另外一篇文章解决,故不赘述。如果道德优先命题不成立的话,至少给予人们一种相信某些权利不可放弃的直觉,即其他道德原则限制了权利的放弃。

(二)道德优先命题成立吗?

对道德优先命题的批判可以分为两个方面:(1)道德优先命题存在何种错误?(2)道德优先命题是否中立?

回到斯坦纳的第二个中立性事实,或许许多理论家都同意道德权利是评价法律制度的标准。然而,它是唯一标准吗?如果不是,那么道德优先命题存在不周延的问题。在人类实践中,道德权利并非道德的全部,诸如自由、平等、友爱等也发挥着重要作用。当多种规范性概念发生冲突时,道德权利会被推翻吗?或者说可不可以为保证道德权利的重要性,牺牲其他所有的道德原则?关于刊登文章的例子可以改编一下:假设恐怖分子要求新的一期报纸必须刊登某篇文章,否则就炸毁市政办公楼及附近居民楼,此时,主编仍然执意刊登另一篇自己喜爱的文章,并说:“这是我的权利”。主编的行为在道德上正当吗?在斯坦纳看来,主编的行为仍然是正当的,因为不履行其他类型的道德义务,义务人也仅仅是简单地“犯了(道德)错”,只有不履行与权利相关的指向性义务,才被视为不公正。这一论证抓住了权利所造成的实践差异,如果想使权利变得重要,权利必须作为一种能排除其他道德理由的终局性理由。在斯坦纳看来,其他道德原则提供的“权利不可放弃”的理由就是背景性理由,“放弃权利”是权利提供的王牌理由。显然,斯坦纳采取了权利规范力的强版本理解。因为道德优先命题所传达的是,任何支撑“权利不可放弃”的背景性理由都无法推翻权利提供的“放弃权利”的王牌理由。正如文章第一节所述,强版本理解将导向绝对权利立场,而无法解释正当侵权现象。考虑著名的荒野例子:

假设你正在高山地区进行背包旅行,一场突如其来的暴风雪凶猛地袭击了这个地区,你的生命受到了威胁。幸运的是,你偶然发现了一间无人居住的小屋,锁上了门窗,用以过冬,显然这是别人的私人财产。你打碎窗户进入,在一个角落里蜷缩了三天,直到暴风雨平息。在这段时间里,你自己去取那位不知名的恩人的食物,在壁炉里烧他的木制家具取暖。当然,你做这些事情是正当的,但是你却侵犯了别人的权利。

在这个例子中,背包客未履行指向性义务,房屋主人的所有权受到了侵害。但侵害行为是正当的,因为房屋主人的权利被其他考量因素——背包客的生命——压倒。“权利的侵犯”(infringement of rights)和“权利的违背”(violation of rights)的二分很好地解释这一现象:对权利的侵犯是指义务人不履行义务,但具有充足的道德理由;对权利的违背是指义务人不履行义务,但并未得到道德理由的支持。侵犯权利并不一定违背权利,当权利被相竞争的“充足的道德理由”推翻时,权利总是可以被正当侵犯。即使权利被视为优于“背景性证成”的王牌,权利也并不必然推翻所有有价值的社会目标。格沃斯(Gewirth)捍卫了单一的不受限制的权利:所有人都有不能沦为一个杀人项目的受害者的权利。这样一项权利,意味着它在任何情况下都不能被推翻,它是绝对的,因此它永远不能被正当地侵犯,它必须毫无例外地实现。然而,并不是所有人都同意这样的“毫无例外”,如果我们把考量因素加到足够分量,比如60亿人的生命。里昂斯(David Lyons)用“论辩门槛(argumentative threshold)”形容这一现象:权利为权利人提供针对异议的一种可论辩的门槛,门槛之外,异议才能对权利人提出。门槛高低设定的模糊性,使得道德优先命题脆弱不堪。在考虑权利规范力的前提下,应当缓和终局性理由的“终局性”以适应权利被击败的情形。因此,道德优先命题更为精确的表达应该是弱版本的“受保护观念”:权利“通常”可以排除其他道德理由,但是在特定的情形中,一项非权利的考量因素决定着应该或者可以做某事。人们并不希望从“权利重要性”中推出不合情理的结论,即所有的基本权利都是绝对的。即使最为坚定的义务论者也不得不承认,“存在着足够严重的恶,以至于为阻止这些恶,一个人将会有正当理由去杀害或折磨一个无辜的人”。因此,道德优先命题至多是权利存在的必要条件而非充分条件。

有一种观点试图否定权利“门槛”。这一观点被称为明定主义(specificationism),即每一项权利都是由一系列精巧的限定条件所界定,这些限定条件界定了权利的空间,规定了权利何时适用,何时不适用。例如,在电车难题中,一个人的生命权可以具体规定为,在不需要避免大量无辜生命损失的情况下免受致命危险的权利,那么牺牲一个人拯救六个人就没有侵犯他人生命权,此时就不存在权利冲突,权利也就不会被其他因素推翻。在明定主义看来,权利都是绝对的,因为权利空间可以被精巧地操控。面对荒野例子,斯坦纳采取类似的方案,他批判道:“这些例子基本上依赖于对假定被推翻的权利的不明确规定(underspecification)。”在斯坦纳看来,权利总是可以“相容的(compossibility)”。然而,明定主义也存在一些致命缺陷:首先,完全具体化所有权利是不可能的。人类生活在一个繁杂的世界,不同的道德考量会以不同的形式陷入冲突。关于权利的具体化情况,任何拟定的清单都将被证明是无效的,因为它无法预测新奇的例外情况。其次,明定主义无法解释权利被击败后的“道德遗留”(moral residue)问题。在荒野例子中,以权利“门槛”观点来看,背包客的行为虽是正当的,但其行为仍然侵犯房屋主人的所有权,所以他还要向房屋主人道歉、赔偿。然而,按照明定主义观点,背包客的行为没有侵犯房屋主人的所有权,那么背包客就无须赔偿和道歉,这与常识和现实实践相冲突。因此,明定主义并不能否定权利的门槛。在诸多道德考量中,权利的确是独特的一种,但也仅仅是到这个程度(pro-tanto)而已。

在中立性问题上,道德优先命题也不尽如人意。首先,基于权利独特规范力这一事实,斯坦纳声称道德优先命题是一项“中立性共识”。如第一节所述,选择论和利益论确实都认可权利拥有独特的规范力,但是二者对规范力的强度和来源有不同的解释。道德优先命题采用权利规范力的强版本理解,更倾向于选择论。当然,这种推论可能有些牵强。但从斯坦纳的解释来看,道德优先命题强调权利理由对背景性理由的绝对优先性,其目的是排斥将权利视为工具的后果主义做法。道德优先命题列举的“词典序列”“边际约束”“王牌”,无一不是与后果主义作战的义务论权利观。因此,道德优先命题基本上可以重构为一种义务论权利观。如果这样理解成立的话,它只能解释权利在康德式道德和政治理论的作用。义务论通常依赖于“个人自治”“尊严”“能动性”概念,只有康德式论者才会认可这种概念的重要性和解释力。由此我们会发现,道德优先命题和权利选择论之间的亲密关系。维纳曾总结两种主流的权利分析与实质理论的联系:“在道德和政治理论中,选择论被用来支持康德的规范性理论(强调个人自治),而利益论则被用来支持福利主义的规范性理论(强调个人福祉)。”选择论与利益论之间的争论本质上是康德主义和福利主义的争论。因此,道德优先命题也并非斯坦纳所言的是一个选择论和利益论都会认可的中立性共识。

其次,道德优先命题否定了拉兹式利益论的权利概念。换句话说,拉兹式利益论者并不会承认道德优先命题的正确性。作为利益论的代表人物,拉兹对权利的定义是:“X拥有一项权利,当且仅当X能够拥有权利,并且其他事情同等的情况下,X的福利(他的利益)中的某一方面是将某(些)人置于某项义务之下的充分理由。”拉兹进一步阐释了这一定义中的“利益—权利—义务”的证成性逻辑链条。利益是权利的基础,“权利的证成就在于它服务于权利人利益的事实”;权利是义务的基础,“权利总是能证成他人义务的存在”。权利扮演着从终极价值到义务的论证的中间性结论,利益证成了权利,权利证成义务。此时,权利与义务不再是霍菲尔德式结论性关系而是证成性关系。然而,并不是所有权利都能证成对应的义务,拉兹增添了限制性条件:只有在没有分量更大的冲突理由的情况下,权利才可能是义务的充分理由。也就是说,权利当然具有强制力,它足以使人们受到义务的约束,但权利也仅仅是义务的充分理由而非决定性理由,因为权利可能被相冲突的理由考量所压倒。在这个意义上,权利仅仅是某些重要利益的代言人,要与其他竞争性理由一并被考量。或许通过“应当做什么”和“有义务做什么”的区分更容易说明。一般来说,“应当”意味着存在多种可能的行动理由,在综合考量各种理由的情况下,实际要求人们做什么。此时支持“应当做”的理由是一种未被击败的理由。“义务”仅仅归类为权利的道德对等物,支持“有义务做”的理由仅仅是权利提供的独特理由。如果你认同以权利为基础的道德,那么权利提供的理由就是一种决定性理由;如果你认为权利只是道德价值中的一种,而不是道德价值的全部,更不是道德的基础,那么权利仅仅是需要道德衡量的一分子而已。在这种情况下,义务不一定意味着负有义务的人“应当”做什么。这就是说,与权利相关的义务仅仅是一种贡献性的应当(contributory ought),而不是一种终局性的应当(conclusive ought)。因此,对拉兹而言,权利仅仅优先于其证成的义务,而非绝对优先其他道德原则,权利作为某些重要利益的代表,必须和其他道德理由相互竞争,权利存在被击败的可能性。这一权利观念与道德优先命题相冲突。此外,斯坦纳从制度基础角度赋予权利规范力的新颖的解释。在道德权利——正义基本要素——法律制度——强制力逻辑推理中,权利是依靠法律制度而获得一种优势地位。按照拉兹对一阶理由和二阶理由的区分,道德优先命题中的权利因(法律)性质成为一种排他性理由(exclusionary reason):一项不按某一一阶理由(first-order reason)而行动的一个二阶理由(second-order reason)。也正因此,权利所保护的利益虽然很小,但作为排他性理由,它因性质高于一阶理由,而不需参与理由强度衡量。相对而言,拉兹所定义的权利更多是以一阶理由的方式运作,权利必须参与“理由强度”的衡量之中。

总之,道德优先命题的谬误在于,将权利所提供的独特行动理由上升到普遍原则之中,甚至声称只有这种理由发挥着毫无例外的决定性作用时,权利才是重要的。要承认,“一个人毫无疑问至少是部分的功利主义者,那么他就必然愿意承认某些权利是以功利主义理由为基础的”。在涉及权利重要性的实质理论时,道德优先命题借助了义务论的力量,否定了拉兹式利益论权利概念,导致其偏离了中立性。

四、语义学上的批判:回应权利冗余论

还有一些理论家否定存在不可放弃的权利,其原因是:如果承认这样的权利,将会导致冗余论的后果,权利将失去意义。值得强调的是,“冗余论涉及到所有的概念存在根据问题”。如果概念A与概念B极为相似,实际发挥的功能也可被概念B取代,那么概念A就变得毫无意义而丧失存在的基础。反对者认为不可放弃的权利存在什么样的冗余呢?

简单来说,“A有一项B做φ的权利”为B提供一种行为禁止,如果B做与φ相反的行为,它就犯了指向性道德错误,这就是A的权利对B的规范力。仅仅观察与φ相反的行为时,它在道德上存在两种可能:道德禁止和道德允许。如果它是道德允许的放弃权利的行为,将使义务人从指向性义务中解脱出来,义务人做与φ相反的行为成为道德允许;如果它是道德禁止的放弃权利的行为,并不会使义务人从指向性义务中解脱出来。那么,可放弃的权利可抽象地表达为:权利禁止+道德允许;不可放弃的权利可以抽象地表达为:权利禁止+道德禁止。然而,权利禁止+道德禁止并不必然推导出存在不可放弃的权利。在权利禁止+道德禁止的情形中,“权利禁止和道德禁止”存在内容上的重合,导致即使不存在权利,与φ相反的行为仍然被道德规则所禁止,那么,权利概念还有存在的必要吗?举例来说,在一个远古社群中,既不存在权利概念,也不存在权利实践,但是每个人都负有不任意杀害别人的自然义务,不然该社群难以长期维持。即使没有权利概念,不得任意杀害的行为禁止并没有“解除”,因此,不可放弃的权利存在概念上的冗余。

由于道德禁止的存在,导致所有的权利概念都变得冗余。也就是说,在“权利禁止+道德禁止”的情形中,承认权利可放弃仍然无意义,因为放弃权利的意向性行动只能“解除权利禁止”,而无法获得“道德许可”效果,义务人仍然被道德禁止拘束。由此,我们是否可以认为:在道德禁止的情况下,权利就是冗余的或者说权利本不应该干涉道德禁止领域?有一种观点否定了这种看法:放弃权利的意向性行动虽然无法解除道德禁止,但是它保护了一个独立的价值,即“选择自由”。

至此,可以得出结论:承认不可放弃的权利将导致权利冗余,可放弃的权利因保护了选择自由而克服冗余论。如果想要得出相反的结论,就需要做两方面的工作:(1)在权利禁止+道德禁止的情况下,权利并不是多余的;(2)“选择自由论”并不成立。

先从第一个问题入手。道德禁止和权利禁止内容相同,两者之间存在密切的关联,但是道德禁止能够完全取代权利禁止吗?如果权利禁止只是为了展示一种道德禁止,那么权利概念确实没有存在的必要。如果权利禁止不仅展示道德禁止的内容,它还发挥什么功能呢?在语言学上,冗余常常被视为一种无意义的信息,但是随着语言学的发展,冗余也被视为一种策略,即“冗余信息策略”。例如邀请朋友到我家做客,我会说:“周六夜晚7点到我家聚餐,周六7点哦!”显然,“周六7点”是一种冗余信息,但是这样表达是为突出重点,增加抗干扰性。同理,权利禁止重复道德禁止的内容,也增强了内容的不可违反性。“你辱骂我,侵犯名誉权”的表述往往比“你辱骂我,损害道德”更严肃。更重要是,它还会导致分量上的加重,即“分量加重效果”分量加重效果。这又回到了权利规范力的论述,当某人拥有一项权利时,权利人似乎处于一个“特殊地位”,此人的道德关切通常高于其他人。因而,如果一种道德禁止同时又能被表达为权利禁止,那意味着权利表述的指向性道德错误比纯粹道德错误更具有值得禁止的分量。从人类的发展史来看,不得任意虐待、奴役、杀害他人的义务,并不是与身体完整权、自由权、生命权等同步出现。即使没有这些权利,一个社会仍然能依靠仁慈、怜悯、同情和善意或者强加以制裁为后盾的义务,来保障人们的福祉(well-being)。之所以还需要生命权之类的权利表述,只是因为一个人犯了指向性错误比纯粹道德错误,在严重性上会有所加强。它往往和道歉、赔偿、惩罚等联系在一起。因此,即使在内容上权利与道德所提供的“行为禁止”是一致的,权利表述的功能也在于“加重道德禁止的分量”,而不是为了“准确表述道德禁止的要求”。此外,权利表述还具有定分止争功能。如拉兹所说,权利扮演着从终极价值到义务的论证的中间性结论。道德表述往往会陷入“何种价值优先”“何为终极价值”的纷争之中,而权利具有独特规范力,能为行为提供强大的正当化基础,通过中间阶段的调节,实践论证得以继续而不必陷入终极价值问题的泥潭。也就是说,权利的这一功能使得社会生活得以可能,不仅因为它能节省论证实践,更重要的是,它促进了一个围绕共享中间结论的公共文化的形成。权利禁止和道德禁止存在内容上的重合,但是两者发挥不一样的功能,并引发不同的后果,因此不可放弃的权利并不存在概念上的冗余。

在处理完不可放弃的权利所引发的冗余后,还必须审视“选择自由论”所提供的方案。因为上述论证是基于权利规范力这一基本事实,如果这一份独特的力量必须来自“选择自由”,那么不可放弃的权利确实无法提供“分量加重效果”。然而,“选择自由”存在内容的空洞性。评价自由选择的对与错,仅仅依据它是否出自选择者自己的意志,而不是依据它在实质意义上是对的或错的。这样的理解必然忽视了规范性概念的三个层次:应当——可辩护或正当性(justification)——道德善。规范性概念对我们提出要求,告诉我们“应当”怎么做。当继续追问支持“应当”的条件是什么,可辩护性或正当性便从规范性概念显现出来了,即规范性概念提供的理由对行动具有辩护力。我们还可继续追问:可辩护力从何处而来?常见的答案就是道德善,因为规范性概念会预设一种价值理论。也就是说,规范性概念不仅是一种指令性概念,还是一种评价性概念。它不仅提出要求,告诉我们应当做什么,同时,它还评价行为的“好”与“坏”。权利作为规范性概念,其提供的“选择自由”,只有具备“好”的属性,才能提供辩护力,进而命令人们“应当”做什么。因此“选择自由”并不是一种薄的概念,而是具有实质内容的厚一点的观念。正如本(Benn)和温斯坦(Weinstein)所言:“我们对自由的概念被我们对可能值得去做的事情的概念所限制。”权利提供的“选择自由”是一个道德概念,它展现了人类的理想图景。如果有机会消除人类的不道德的选项,人们并不会觉得这一举动减少了选择范围。选择自由的价值体现在对善的追求之中,它要求人们只能在诸种具体善之间进行选择(choice among goods)。

限定“选择自由”的概念和范围,有助于理解为什么在法律层面支持一种不可放弃的权利。举例来说,奴役他人的行为,不仅被道德禁止,还因自由权而被权利禁止。“选择自由”论认为,承认“自由权可放弃”可以克服权利禁止和道德禁止引发的权利冗余,因为在理论上,放弃权利可以保护选择自由,同时在实践上,解除权利禁止,有利于义务人找到正当侵权的理由。然而,不可放弃的权利的重要性就在于此,双重禁止是保护权利的严格性。义务人想从与权利相关的义务中解脱出来,不再是寻求高于道德禁止的理由,而是寻求高于权利禁止的理由。从这个角度看,不可放弃的权利不是损害权利的优先性,反而承认并发挥权利的优先性。同时,不可放弃的权利排除了当事人的意向性行动。权利人自主地选择他人奴役自己,并不能证成奴役行为的正当性,因为“选择自由”只限定在各种善之间,一个人不能自由地选择丧失自由。也就是说,权利并不能提供一个永久丧失自由的选项。在社会实践中,要知道一个人是否被他人奴役,比知道这种奴役是否经过个人同意更容易。在没有绝对规定不可放弃的权利的情况下,任何人都可奴役他人,并声称他们得到了被奴役人的同意。为避免“正当奴役”的出现,法律有足够的道德理由认可某些权利是当事人无法任意处置的。

结语

长期以来,由于不可放弃的权利的信念如此强烈,理论家们都未曾认真检验其存在。为捍卫选择论的解释力,选择论者提供了三方面的检视,得出不存在不可放弃的权利。本文通过反思不可能定理、道德优先命题和权利冗余论,指出他们的攻击并不成立。检视不可放弃的权利具有重要意义,它不仅可用于验证选择论的可靠性,而且涉及更为根本的权利观念——权利在道德体系中处于何种位置。毫无疑问,道德不是以权利为基础,恰恰相反,权利只是具有独特性的道德。也就是说,它只具有独特的道德价值,而不是一种综合性的道德价值;它只能提供独特的道德理由,而不是全部的道德理由。认识到这一点,我们就明白为什么有些权利不可放弃——正是道德的其他领域限制了权利。

【赵树坤,西南政法大学教授;余庆,西南政法大学行政法学院博士研究生。本文系国家社科基金重大项目“习近平总书记关于尊重和保障人权的重要论述研究”(项目编号:228ZD004)、2021年西南政法大学学生科研创新项目(项目编号:2021XZXS-070)的阶段性成果。】

Abstract:To defend the explanatory power of the right selection theory,selection theorists put forward the impossibility theorem,the proposition of moral priority,and the redundancy theory of rights to deny the existence of inalienable rights.However,the impossibility theorem confuses power and privilege and breaks through basic legal relationships;The proposition of moral priority shifts from the importance of rights to the absoluteness of rights by refusing to recognize the“threshold”of rights;The redundancy theory of rights ignores the“weight-aggravating effect”of rights.Therefore,the attack of selection theorists is groundless.

Keywords:Rights;Inalienable;Hohfeld;Normative Power

(责任编辑 孟 涛)

关键词:权利 不可放弃 霍菲尔德 规范力

关于“权利保护什么样的关切”这一问题,有两种代表性理论,即选择论和利益论。选择论认为“权利的本质在于授予权利持有者权力和选择”;利益论认为“权利的本质在于法律保护的利益”。两者的理论框架都试图通过分析“人们说”(people say that)的权利来增强各自理论的解释力。也就是说,前述权利理论家关心的是“发现或揭示‘一项权利’表达的含义”,而不关心“给予”(giving)这一概念含义。然而,人们普遍相信存在一些不可放弃的权利(inalienable rights)。托马斯·杰斐逊的至理名言至今影响世人:“我们认为如下这些真理不证自明:人人生而平等,造物主赋予他们某些‘不可放弃的权利’(inalienable rights),其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。”除此之外,宪法赋予的豁免权、刑法上刑事被告人的权利等同样是公民不能放弃的。在现代自由文化中,这些权利被认为是基本的。选择论因尊重个人自治很难承认人们享有不可放弃的权利。面对理论狭隘性的责难,选择论者通常以两种策略回应:最为经典的做法就是缩小理论的解释范围,例如哈特认为选择论只能解释“普通”法律运作中的权利。另外一种策略就是直接否定待解释的权利,例如斯坦纳(Hillel Steiner)通过“不可能定理”和“道德优先命题”论证不可放弃的权利在概念和道德上都不成立。第一种策略实际上把选择论限定在有限范围之内,承认了该理论的局限性。第二种策略将问题推向了对权利的通常理解。在斯坦纳看来,并不是选择论解释力不足,而是不可放弃的权利不成立。类似策略十分常见,例如面对利益论无法解释的角色定义权利(role-definning rights)时,克雷默(Kramer)就直接否认它们是权利。第二种策略一般涉及待解释权利的证成问题,有更多的讨论和反思空间。如果第二种策略的论证成功了,选择论者不仅有更充足的理由应对他人——特别是利益论者的诘难,而且会揭露日常对权利的错误理解。本文以第二种策略为反思对象,重现选择论者三方面的批评:逻辑分析的不可能定理、道德论证的道德优先命题以及语义学上的权利冗余论,指出选择论者对不可放弃的权利的攻击并不成立。这三方面的反驳构成文章的核心部分,分别在第二节、第三节和第四节论述。第一节讨论了权利理论的中立性起点。为否定不可放弃的权利,选择论者提供了融贯的论证。然而,这些论证必须承认一个重要前提,即它们必须建立在中立性理论基础之上。任何熟悉选择论和利益论之间长期争论的学者都可能会提出疑问:这些论点是不是选择论预设答案的合理呈现。选择论者承诺:“(这些论证)完全独立于选择论,同样适用于按照利益论构想的权利”。以中立性起点开篇,其意义在于树立了反思标准,用于检讨选择论者说错了什么以及在何种程度上是中立的。

一、权利理论的中立性起点

一个融贯性的权利理论通常包含两个部分:权利的逻辑结构和权利的规范功能。前者是概念问题,说明权利是什么;后者是规范性问题,解释权利为什么重要。就权利的逻辑结构而言,霍菲尔德框架已被广泛接受;就权利的规范功能而言,权利能为权利人带来什么,存在相互竞争的选择论和利益论分歧,但两者都认同权利更为基础的功能——权利的规范力。因此,霍菲尔德框架和权利的规范力成为关于权利的无可争议的事实,也是本文论述的中立性起点。

(一)霍菲尔德分析框架

霍菲尔德告诉我们,关于权利的各种用法只是表面相似,实际上却在不同意义上使用。这种表面相似性导致权利概念的混乱。为清除权利概念的模糊性,霍菲尔德将权利分解为更基础的四个“权利类型”,即要求(claim)、特权(privilege)、权力(power)和豁免(immunity)。通过相关(correlative)关系和相反(opposite)关系,发展至八个权利类型,并展现出各类型之间的逻辑结构。如下图所示。

图1基本界定了哈特所谓的“初级规则”,即命令人们为或者不得为特定行为的义务性规则。图2基本界定了哈特所谓的“次级规则”,即规定行动者如何引入、改变、修改初级规则的授权性规则。权力概念恰恰是两者的“缝合”概念。因此,图1和图2就形成了一阶和二阶关系。图1对应一阶权利,该权利指向义务人的事实物理行为;图2对应二阶权利,该权利作用于一阶权利。举例来说,对于我的电脑,我享有使用或不使用它的特权、反对他人拿走或使用它的要求权。同时,我还享有几项与要求权相关的权力——我可以放弃、取消或转移要求权。当我将电脑出卖给你时,你因此享有转移电脑的要求权,而我因此负有移交电脑的义务。显然,我的二阶权利(权力)是创造你的一阶权利(要求)的前提条件。然而,这种一阶和二阶的单向指向会诱发一种无限不封闭体系。以军队挑选优秀战士为例,班长有权挑选甲为优秀战士,排长有权否定班长的权力,连长有权否定排长的权力……由此造成趋向于更高阶的回溯。同样,我对我的财产享有要求权,在二阶权利里,我的豁免权使他人不得随意更改我的要求权,但国家在特定情况下,可以征用我的财产。同时,我又享有三阶豁免权,以免国家随意更改我的二阶权利。例如,国家可以征用我的土地,但是不能任意买卖我的土地。一阶和二阶基本展现了权利的内部结构,同时权利结构的多层次性也表明,权利往往不是简单的一阶霍菲尔德状态,而是维纳(Wenar)所说的“分子式权利”。

(二)权利的规范力

依据霍菲尔德相关关系,权利和义务的内容具有等值性(equivalent),“如果A对B有权利要求他离开前者的土地,相关的(等值的)是B对A有义务离开该土地。”霍菲尔德框架在一定程度上描述了权利所具有的规范力量。然而,作为一个概念性、形式性的框架,它无法对这份力量的强度和来源做出过多的解释。我们可以引入“理由”概念分析“权利规范力”这一问题。“A有一项要求B离开土地的权利”就可以表述为“B有理由R离开土地”,B离开土地的理由R就是A的权利要求。问题是,不仅A的权利能够提供理由,促使B离开土地,诸如美德、自由、平等等其他的规范性概念也能提供理由。例如,虽然土地是荒芜的,但上面长满了美丽的花朵,B抱有怜悯之心不愿践踏花草而离开。仁慈的义务要求B离开该土地,但它不对应任何人的权利。在这种情况下,如果想使权利概念变得重要,权利理由必须制造出实践差异(make a practical difference),即权利理由是一种终局性理由。权利作为一种终局性理由,意味着(1)权利理由能经常排除其他道德理由;(2)权利为权利人的行为提供强大的正当化基础,即使存在更强大的其他道德理由。德沃金的“王牌”概念可能更好地描述了这种理由的优先性。在德沃金看来,权利应该被理解为“能够压倒政治决策之某种背景性证成(background justification)——这一证成表达了共同体的一个目标——的王牌”。当然是否存在绝对优先的权利仍然是争论不休的问题。陈景辉教授用“受保护观念”来形容权利的规范力时,提出了强版本和弱版本两种理解。其差异在于权利理由是否能始终能排除其他道德理由。强版本的理解认为,权利理由始终能排除其他道德理由,只要说“这是我的一项权利”,就能终结实质性的辩论。然而,它无法解释权利冲突现象。弱版本的理解认可了权利的王牌效力,同时容许权利被其他价值推翻,更吻合权利实践。

权利所拥有的这种独特的规范力从何而来?它最终依赖某种实质性的价值承诺。在选择论看来,权利的重要意义在于它赋予权利人对他人义务的支配力,从而保障了权利人在特定领域内的自由意志。个人自治成为了选择论的价值承诺。既然个人自治十分重要,就必须把那些干扰个人意志的背景性理由排除在外,即使那些理由十分强大。因此,为保护个人自治,选择论更倾向于权利规范力的强版本理解,将权利理解为始终能推翻其他道德理由的王牌。利益论的价值承诺是对个人来说那些好的东西。对此,利益论有不同的解释。具有代表性的理论是拉兹的共同善权利观。权利之所以具有额外的规范力量,是因为权利不仅保护了权利人的个人利益,而且保护了社群成员的共同善。权利所保护的个人利益虽然轻微,但因促进了共同善,而获得额外的保护力。借助共同善的力量,利益论很好地匹配了权利的规范力。拉兹式利益论更倾向于权利规范力的弱版本理解。因为既然权利更多地服务于共同善,那么为了共同善,就有可能会牺牲其他人的利益。如果其他道德理由是共同善提供的,权利就有可能在衡量中被推翻。

基于上述两个基本共识,选择论者提出了三个批判性命题用以否定不可放弃的权利。不可能定理是建立在霍菲尔德框架之上的逻辑批判。道德优先命题和权利冗余论是建立在权利规范力之上的道德批判和语义学批判。其中道德优先命题充分地利用权利造成的“实践差异”,排除了不可放弃的权利的任何道德证成;而权利冗余论从语义学角度指出不可放弃的权利概念因无“选择自由”而无法匹配权利规范力这一共识。

二、逻辑上的批判:回应不可能定理

厘清权利理论的中立性起点后,必须转向分析“什么是不可放弃的权利”。不可放弃的权利就是权利人放弃权利的意向性行动,并不能取消他人的义务,他人不履行相关义务仍然构成侵权。如果权利人不能够取消相关义务,意味着他缺乏权力改变自身的规范状态,即霍菲尔德意义上的无能力。霍菲尔德认为,权利在“最严格的意义上”或者在“最本质的意义上”是权利类型中的要求权。因而,不可放弃的权利可简单表述为:要求权+无能力。基于这一概念,选择论者提出了不可能定理(impossibility theorem),在逻辑上否认不可放弃的权利成立的可能性。

(一)不可能定理

假定存在不可放弃的权利,也就意味着权利人A同时拥有要求权和无能力D1,无能力D1意味着豁免权I2——因为这两个基本概念是相互关联的,即B因而拥有一项豁免权I2。那么B的豁免权是不是不可放弃的呢?如果它是可放弃的,意味着B拥有权力P2,那么A的权利也是可放弃的,因为B的权力P2放弃保护豁免权I2,就扭转无能力D1,将其变成相反概念权力P1。反之,如果B的豁免权I2是不可放弃的,那么就会有B的无能力D2,并诞生一项C的豁免权I3。此时相同的问题:C的豁免权I3是不是不可放弃的呢?如果它是可放弃的,那么B的豁免权I2也是可放弃的,因为C的权力P3放弃保护豁免权I3,就扭转无能力D2,将其变成相反概念权力P2。如果B拥有P2那就意味着B可以取消A的无能力,从而使得A的权利变成可放弃的权利,即要求+权力。反之,如果C的豁免权I3是不可放弃的,那么就会有C的无能力D3,并诞生一项D的豁免权I4,此时又会出现相同的问题:D的豁免权I4是不是不可放弃的呢?以此类推,无能力将会在E、F、G……的无限主体上传递。

因此,依据霍菲尔德框架,不可放弃的权利在逻辑上陷入了无限倒退的非封闭链条,引发“无穷回溯”(infinite regress)。除非非封闭链条上的某个环节在某一点,比如K,K的权利是可放弃的——拥有权力和豁免。此时,K的权力放弃了豁免,无法使L获得相应的无能力,从而终止了链条的延伸,形成了逻辑闭环。但是K的权力同时使K之前的整个链条的无能力都转变为权力,那么初始人A的权利变成可放弃的权利,也就是要求+权力。更麻烦的是,E、F、G……至∞(无穷尽)都可提出这样的主张。然而,即使存在一种∞的情况,关于∞的规范状态仍不可确定;只有∞+1的主张确定之后,∞的规范状态才能确定;但只有∞+2的主张确定,才能确定∞+1规范状态,依此类推。这种无限回溯存在一种矛盾:依据霍菲尔德相关关系和相反关系,无能力有且只有一个相应的豁免权,但是当A的权利是不可放弃时,豁免权数量总是比无能力数量少一个,因为A是无能力持有人,但不是豁免持有人。因此,不可放弃的权利与霍菲尔德框架相矛盾,在逻辑结构上不可能成立。

不可能定理是完全建立在霍菲尔德框架之上的逻辑推理。该定理根基在于相关关系和相反关系,如果能够推翻霍菲尔德框架或者修改霍菲尔德相关和相反关系,那么不可放弃的权利在逻辑上就能成立。有学者从此入手,试图证明不可能定理并不成立。这一论证从两方面入手:首先,不可能定理中的无穷线式回溯问题并不是不可放弃的权利的逻辑特性,而是霍菲尔德框架自身问题。在前文中,我们已经揭示了霍菲尔德框架本身存在一阶和二阶,甚至更高阶。军队的例子就很容易说明霍菲尔德框架本身就可能造成无限趋向于更高阶回溯。这一推导规则与不可能定理的规则完全一致。其次,无穷回溯可通过修改霍菲尔德派生规则(derivation rules)来避免。霍菲尔德相反关系表现为排他性析取关系(relation of exclusive disjunction),在具体的法律关系内,对于行为φ,A要么有义务,要么有特权。这种规则导致权力有且必然有相反的无能力。如果“要么……要么”的两种可能,增加另一种可能“两者都不”,那么无限回溯将被克服。因为A的权力并不必然推导出无能力,无能力和权力也就不是等量的。然而,这一派生规则的修改存在重大问题,它可能导致将权利现象等同于自然事件或者自然事实,这违反了关于权利的一般看法。

“无限线式回溯并不是不可放弃的权利的逻辑,而是霍菲尔德框架一个更普遍的问题”,这一问题太过复杂,因为要论证“无限线式回溯”这一特性的归属涉及“霍菲尔德框架是否可靠”。同时,质疑和修改霍菲尔德框架与本文的“中立性的起点”相违背。就权利的逻辑结构而言,霍菲尔德理论仍然被视最有影响力的基础框架,全面放弃需要充足的理由。并且在本文看来,即使在接受霍菲尔德框架有效性的前提下,不可能定理也是不成立的。

(二)不可能定理成立吗

选择论理论家声称不可能定理完全建立在中立性事实的基础之上,但事实并非如此。不可能定理在逻辑推理方面存在三个错误。

第一,不可能定理突破了基本法律关系。霍菲尔德将权利分解为四个权利类型很明确:“要为弄清楚诸种纷繁复杂的法律现象的本质(essential nature)提供最基本的认识工具,也就是一些根本的概念、范畴和思维形式。”因此,他着眼于一些“法律元语言”阐释其对法律关系的理解。“权利家族”——由相关关系和相反关系构成的一个有机整体——正是在分析基本法律关系中诞生。不可能定理最明显的特征是在无限主体之间的回溯,显然突破了基本法律关系。以刑法赋予的不被虐待的权利为例,B以非人道的方式对A施以酷刑和虐待,在公诉阶段,A因念其恩情而宽宥B,但A的请求至多减轻而无法免除B的罪刑。在A、B的具体法律关系中,A无能力改变其与B之间的刑事法律关系,那么A的请求不会改变B的法律地位(B存在豁免),B仍承担其应有的法律责任。此时,不可能定理要求:(1)引入另外一个人C的豁免,来对应A的无能力——因不可放弃而诱发的无能力,且C的豁免是不可放弃的,并以此循环;或者(2)引入另外一个人C的豁免,但是C有权力放弃其豁免,扭转了A的无能力为权力,进而扭转了B的无能力为权力。因此,不可放弃的豁免的线性回溯以可放弃为终点。然而,与具体法律关系无直接关系的C引入,其改变了具体法律关系(不再是A与B之间的法律关系)。事实上,在一个具体的法律关系中,它永远是一个豁免和无能力的循环。A无能力放弃B的与A相关义务,义务承担者B便享有豁免。该豁免是不可放弃的,其不可放弃性意味着无能力。该无能力对应于A的豁免,其转而又是不可放弃的,接着即是A的无能力,然后便又对应于义务承担者B的豁免。无能力与豁免在具体法律关系中形成了A与B之间的无限循环。在A与B的法律关系中,并不需要引进新的人物C,如果引入拥有可以放弃豁免的C,就突破了A与B的具体法律关系,形成A与B的法律关系和A与C的法律关系的混淆。正如柯宾(Corbin)所言:“法律关系只涉及两个人,一个人既不能与自身产生法律关系,也不能同时与两个人产生同一法律关系,而是与每个人单独产生法律关系。”无论是个人与国家或者企业的关系,还是涉及第三人利益的合同关系,都可以分解为多个个人与个人之间的基本法律关系。

第二,不可能定理混淆了霍菲尔德权利类型。斯坦纳(Hillel Steiner)明确表示:“任何权力都必然包含着行使权力的自由……因此权力及与其对应的责任各自都必然包含着自由及与其对应的无权利。”然而,将权力等同于特权是荒谬的,因为它违背了霍菲尔德权利类型之间的分离性(separability)。在论述一般财产权的让与时,霍菲尔德提醒道:“必须仔细区分法律权力、为‘行使’法律权力所必须的物质力量(physical power)以及实施让与行为之特权——若真有此特权的话。然而特权可能存在,也可能不存在。”例如A与B约定不得将A的房屋让与C,A做出让与C房屋的行为,在A与其他人之间都是特权,在A与B之间,A无特权。正如科宾(Corbin)所言:“法律权力并不必然与法律特权并存,权力享有者可能承担着不行使该权力的义务”。这就出现了两种不同的情形:(1)有权力但是负担不行使的义务;(2)没有权力——无能力,即没有能力(ability)改变自己或他人的规范状态。在不可能定理中,正是混淆两种情况导致了一种线式无穷回溯。

在不可能定理的早期版本中,斯坦纳继续了权力等同特权的逻辑,推论出无能力等同于义务。如果官员缺乏放弃遵守刑法义务的权力,就意味着缺乏放弃遵守义务的自由,因此必然导致义务的存在。他说:“这样的义务是一种霍菲尔德无能力。”显然,斯坦纳将情况(1)和(2)混同,混同结果就是必须引进第三人。在不可能定理中,A具有无能力,意味着B持有相关豁免权,我们会问B是否能够放弃豁免权?答案是不能,那么B便具有无能力。如果此时混同情况(1)和(2)的话,无能力意味着义务,那么B不能改变自己或他人的规范状态,不是因为B缺乏权力,而是因为B负担了一项无法行使权力的义务。麻烦的是,霍菲尔德式义务具有指向性,我们必然会问,是谁持有相关的要求权,或者说是谁在支配该项义务,因此必须引入新的要求权人以支配相关义务。在不可能定理中,就表现为必须找到C,来持有B无能力相关的豁免权,以此类推。这也是不可能定理一定会突破基本法律关系的原因。霍菲尔德框架的目的就是清除权利语言的模糊性,为什么斯坦纳在承认了霍菲尔德框架后,又理所当然地认为“权力等同特权,无能力就是义务”。一种可能的原因是,选择论仅仅解释了特定的权利概念。当选择论将权利定义为“被保护的选择”时,就不可避免地强调特权和权力,因为这种权利类型直接促进选择的行使。哈特用“小型主权者”来形容权利人对他人义务的支配力。如果用霍菲尔德的语言来描述选择论的权利概念,权利就是包含了权力的要求权。然而,霍菲尔德框架告诉我们,存在一种不包含权力的权利类型,即无能力。为了匹配无能力的情况,斯坦纳不得不将无能力解释为“有权力但负有不行使权力的义务”,即将(2)解释为(1)。斯坦纳提出不可能定理的目的是否定不可放弃的权利,但其推论的过程恰恰反映出了选择论权利概念的窘境,即选择论无法解释不包含权力的权利类型。面对此种类型的权利,诸如斯坦纳的选择论者只能陷入逻辑的泥潭中,一边承认霍菲尔德框架的有效性和中立性,另一边又忽视霍菲尔德框架的基本共识和前提。

第三,逻辑推理上忽视了权利内部结构的层次性。在不可能定理的逻辑推理中,如果非封闭链条上的某个主体N有权力,并且放弃保护豁免权,就会扭转N-1的无能力,将其变成权力,以此回溯至最初的主体,将其无能力转变为权力。此处忽视了权利内部的一阶、二阶或更高阶的关系。在A、B的基本法律关系中,A享有一项不可放弃的权利,那么A便拥有无能力,B具有与之对应的豁免。如果B的豁免可以放弃,只是说明B拥有权力,A拥有与之相应的责任。“B的权力放弃保护B的豁免,进而扭转A的无能力”,这一逻辑推理并不一定成立,因为A可能享有更高阶的权力。也就是说,在不可能定理的逻辑链条中,B放弃豁免并不一定扭转A的无能力,还需验证A的高阶权力,或者说A有没有能力放弃自身的责任——因B的权力引发的责任。所以正确的推理不应该是一种倒推,而是依据权力与责任的相关关系的正推。那么,不可能定理为何忽视权利内部结构的层次性呢?答案似乎又回到特定的权利概念。在霍菲尔德框架中,特权属于一阶权利,而权力属于二阶权利,权力与特权的混淆必然会摧毁权利内部结构的层次性。

那么,在修正不可能定理三个错误之后,正确使用霍菲尔德框架,不可放弃的权利成立吗?假设在基本法律关系中,A享有一项不可放弃的权利,那么A便拥有无能力,B具有与之对应的豁免,B的豁免是可放弃的吗?如果答案是“不可”,那么B就拥有无能力。此时,B的无能力意味着B不能改变自己以及A的规范性状态。也就是说,B的无能力所对应的豁免持有人为A。因此,在A和B之间就形成了无能力和豁免之间的螺旋循环(如同霍菲尔德框架一样)。如果答案是“可以”,即豁免是可以放弃的,那么B就拥有权力,A就负有与之相关的责任(消除自身无能力的责任)。此时情况是A拥有无能力+责任,B有与之相应的豁免+权力。参照“豁免可以放弃吗?”的问题,我们可以提出“A可以改变其责任吗?”的问题。如果答案是“不可以”,那么A就拥有高阶无能力,B有高阶豁免。如果答案是“可以”,那么A就拥有高阶权力,B就负担相应的高阶责任,以此形成螺旋循环。此处的螺旋循环并不是不可能定理中的线式回溯,最明显的区别在于线性回溯在无限主体传递,而螺旋循环只在两个主体之间进行,因此它并不引发豁免与无能力不对等的情形。进一步而言,线式回溯起因于主体的无能力状态,因此必须通过某个主体“有权力”来阻断;螺旋循环则是由权力的特性而引发的必然现象。因此,正确使用霍菲尔德框架分析不可放弃的权利,会导向一种完美平衡和对称的局面。

不可能定理恰恰反映了选择论者在不可放弃的权利领域中的错误和非中立性。其错误之处表面在于改变或突破基本法律关系,以及忽视权利内部结构的层次性,根源在于选择论者混淆了权利成分的正确理解。非中立性在于,不可能定理中的权利,仅仅是选择论理论家定义的“人造权利”概念(artificially constructed concept),而非一般理解的权利。换句话说,只有选择论理论家认可这种权利概念,因此不可能定理的推论并非中立的。正确使用霍菲尔德框架分析不可放弃的权利,并不会诱发不可能定理,它只是选择论者重新界定权利概念后的必然现象。

三、道德上的批判:回应道德优先命题

如果上述论证是逻辑上的反思,接下来就是道德上的反思。不可放弃的权利可表述为:要求权+无能力。此类权利的特征主要来源于其概念的“无能力”部分而非“要求权”部分。那么,基于何种道德依据要对权利施加无能力部分,这些道德依据是否威胁到权利重要性。也就是说,作为权利的一种子类型,支撑不可放弃的权利的道德依据能否匹配权利的普遍特征——权利的规范力。选择论者便从这一角度攻击不可放弃的权利,试图说明不可放弃的权利无法寻求道德证成。

(一)道德优先命题

何为道德优先命题?斯坦纳提出三个“中立性事实”:(1)无论我们对正义理论存在什么样的争论,道德权利通常都被视为正义的基本要素;(2)正义理论构成了对法律制度进行道德评估的主要标准;(3)法律体系被理解为一套普遍规则,可强制地支配存在于一群人中的任何其他规则。通过道德权利——正义基本要素——法律制度——强制力的逻辑链条,斯坦纳推导出道德优先命题。道德优先命题的最终结果,就是“作为对那些具有支配性的、可执行的规则进行道德评价的首要标准,正义原则的要求或基于这些原则的道德权利,高于其他道德原则的要求”。在各种类型的义务发生冲突时,履行与权利相关的指向性义务才是道德所要求的。按照陈景辉教授的说法,权利提供的行动理由表现为“贯彻特定义务的终极理由”。这一结论与权利的独特规范力具有一致性。举例来说,作为一家期刊社的编辑人员,我们可能会因刊登何种主题的文章产生分歧。通常,我们会尽全力达成共识——哪种选择是道德上最优。当无法达成共识时,争论并不会无限期的延续下去,因为主编会拿出“法宝”:“我是这里的主编——我有权决定刊登何种主题的文章。”此时,编辑们不再争论何种方案为道德最优,因为所有道德考量都被“我的权利”击败了。

至此,道德优先命题似乎只是说明了权利的绝对优先性,而与不可放弃的权利无关,那么斯坦纳提出“道德优先命题”的意图是什么呢?斯坦纳在《指向性义务和不可放弃的权利》开篇就指出“权利不可能是不可放弃的,即使可能,它也无法被道德证成”。不可能定理用以证明“权利不可能是不可放弃的”;道德优先命题就是用以证明“不可放弃的权利无法被道德证成”。也就是说,如果承认权利具有绝对优先性,那么不可放弃的权利就无法被道德证成。具体来说,支持不可放弃的权利的道德论证大致可分为:功利主义、家长主义和伤害原则等。如果功利主义、家长主义和伤害原则等道德辩护有一个或者均是正确的,也就意味着不可放弃的权利将被证成。然而,在承认道德优先命题的前提下,这种道德证成是无效的,因为“放弃权利”作为权利提供的理由,永远高于其他道德原则所提供的“不可放弃权利”的理由。以诉诸家长主义的道德辩护为例,这一观点认为,承认权利不可放弃是为了扩大对权利人保护的范围,使之不仅不受他人伤害,而且不受权利人自己的伤害。对这一观点的批判通常可分为道德的和概念的:道德上,这种观点限制了个人自由;概念上,这种观点错误地、甚至自相矛盾地假定权利所有者缺乏道德能力所必需的品质。在斯坦纳看来,上述两方面的批评都不够有说服力,因为两者都依赖特定的立场:道德上的批判依赖特定的分配正义;概念上的批判依赖于权利选择论。基于一种中立性的立场,斯坦纳认为,家长主义的道德辩护最明显问题在于,它将权利视为实现某些目标的手段而使其工具化。这种辩护方式将道德权利置于某些道德价值或原则之下,而被道德优先命题排除。同理,其他道德辩护也会因使权利工具化而被排除。因此,在道德优先命题成立的前提下,无论人们为不可放弃的权利提供什么样的道德辩护,都将归于无效。

道德优先命题的巧妙之处在于两方面:(1)它是由“中立性事实”推导出来的结论;(2)它以釜底抽薪的方式否定了对不可放弃的权利的任何道德辩护,如果不推翻道德优先命题,对不可放弃的权利的任何道德辩护都将归于无效。因此,为不可放弃的权利进行道德辩护的第一步,就是驳斥道德优先命题。本节仅仅是驳斥了道德优先命题,为不可放弃的权利的道德辩护敞开大门。至于能为不可放弃的权利提供什么样的道德辩护,需要另外一篇文章解决,故不赘述。如果道德优先命题不成立的话,至少给予人们一种相信某些权利不可放弃的直觉,即其他道德原则限制了权利的放弃。

(二)道德优先命题成立吗?

对道德优先命题的批判可以分为两个方面:(1)道德优先命题存在何种错误?(2)道德优先命题是否中立?

回到斯坦纳的第二个中立性事实,或许许多理论家都同意道德权利是评价法律制度的标准。然而,它是唯一标准吗?如果不是,那么道德优先命题存在不周延的问题。在人类实践中,道德权利并非道德的全部,诸如自由、平等、友爱等也发挥着重要作用。当多种规范性概念发生冲突时,道德权利会被推翻吗?或者说可不可以为保证道德权利的重要性,牺牲其他所有的道德原则?关于刊登文章的例子可以改编一下:假设恐怖分子要求新的一期报纸必须刊登某篇文章,否则就炸毁市政办公楼及附近居民楼,此时,主编仍然执意刊登另一篇自己喜爱的文章,并说:“这是我的权利”。主编的行为在道德上正当吗?在斯坦纳看来,主编的行为仍然是正当的,因为不履行其他类型的道德义务,义务人也仅仅是简单地“犯了(道德)错”,只有不履行与权利相关的指向性义务,才被视为不公正。这一论证抓住了权利所造成的实践差异,如果想使权利变得重要,权利必须作为一种能排除其他道德理由的终局性理由。在斯坦纳看来,其他道德原则提供的“权利不可放弃”的理由就是背景性理由,“放弃权利”是权利提供的王牌理由。显然,斯坦纳采取了权利规范力的强版本理解。因为道德优先命题所传达的是,任何支撑“权利不可放弃”的背景性理由都无法推翻权利提供的“放弃权利”的王牌理由。正如文章第一节所述,强版本理解将导向绝对权利立场,而无法解释正当侵权现象。考虑著名的荒野例子:

假设你正在高山地区进行背包旅行,一场突如其来的暴风雪凶猛地袭击了这个地区,你的生命受到了威胁。幸运的是,你偶然发现了一间无人居住的小屋,锁上了门窗,用以过冬,显然这是别人的私人财产。你打碎窗户进入,在一个角落里蜷缩了三天,直到暴风雨平息。在这段时间里,你自己去取那位不知名的恩人的食物,在壁炉里烧他的木制家具取暖。当然,你做这些事情是正当的,但是你却侵犯了别人的权利。

在这个例子中,背包客未履行指向性义务,房屋主人的所有权受到了侵害。但侵害行为是正当的,因为房屋主人的权利被其他考量因素——背包客的生命——压倒。“权利的侵犯”(infringement of rights)和“权利的违背”(violation of rights)的二分很好地解释这一现象:对权利的侵犯是指义务人不履行义务,但具有充足的道德理由;对权利的违背是指义务人不履行义务,但并未得到道德理由的支持。侵犯权利并不一定违背权利,当权利被相竞争的“充足的道德理由”推翻时,权利总是可以被正当侵犯。即使权利被视为优于“背景性证成”的王牌,权利也并不必然推翻所有有价值的社会目标。格沃斯(Gewirth)捍卫了单一的不受限制的权利:所有人都有不能沦为一个杀人项目的受害者的权利。这样一项权利,意味着它在任何情况下都不能被推翻,它是绝对的,因此它永远不能被正当地侵犯,它必须毫无例外地实现。然而,并不是所有人都同意这样的“毫无例外”,如果我们把考量因素加到足够分量,比如60亿人的生命。里昂斯(David Lyons)用“论辩门槛(argumentative threshold)”形容这一现象:权利为权利人提供针对异议的一种可论辩的门槛,门槛之外,异议才能对权利人提出。门槛高低设定的模糊性,使得道德优先命题脆弱不堪。在考虑权利规范力的前提下,应当缓和终局性理由的“终局性”以适应权利被击败的情形。因此,道德优先命题更为精确的表达应该是弱版本的“受保护观念”:权利“通常”可以排除其他道德理由,但是在特定的情形中,一项非权利的考量因素决定着应该或者可以做某事。人们并不希望从“权利重要性”中推出不合情理的结论,即所有的基本权利都是绝对的。即使最为坚定的义务论者也不得不承认,“存在着足够严重的恶,以至于为阻止这些恶,一个人将会有正当理由去杀害或折磨一个无辜的人”。因此,道德优先命题至多是权利存在的必要条件而非充分条件。

有一种观点试图否定权利“门槛”。这一观点被称为明定主义(specificationism),即每一项权利都是由一系列精巧的限定条件所界定,这些限定条件界定了权利的空间,规定了权利何时适用,何时不适用。例如,在电车难题中,一个人的生命权可以具体规定为,在不需要避免大量无辜生命损失的情况下免受致命危险的权利,那么牺牲一个人拯救六个人就没有侵犯他人生命权,此时就不存在权利冲突,权利也就不会被其他因素推翻。在明定主义看来,权利都是绝对的,因为权利空间可以被精巧地操控。面对荒野例子,斯坦纳采取类似的方案,他批判道:“这些例子基本上依赖于对假定被推翻的权利的不明确规定(underspecification)。”在斯坦纳看来,权利总是可以“相容的(compossibility)”。然而,明定主义也存在一些致命缺陷:首先,完全具体化所有权利是不可能的。人类生活在一个繁杂的世界,不同的道德考量会以不同的形式陷入冲突。关于权利的具体化情况,任何拟定的清单都将被证明是无效的,因为它无法预测新奇的例外情况。其次,明定主义无法解释权利被击败后的“道德遗留”(moral residue)问题。在荒野例子中,以权利“门槛”观点来看,背包客的行为虽是正当的,但其行为仍然侵犯房屋主人的所有权,所以他还要向房屋主人道歉、赔偿。然而,按照明定主义观点,背包客的行为没有侵犯房屋主人的所有权,那么背包客就无须赔偿和道歉,这与常识和现实实践相冲突。因此,明定主义并不能否定权利的门槛。在诸多道德考量中,权利的确是独特的一种,但也仅仅是到这个程度(pro-tanto)而已。

在中立性问题上,道德优先命题也不尽如人意。首先,基于权利独特规范力这一事实,斯坦纳声称道德优先命题是一项“中立性共识”。如第一节所述,选择论和利益论确实都认可权利拥有独特的规范力,但是二者对规范力的强度和来源有不同的解释。道德优先命题采用权利规范力的强版本理解,更倾向于选择论。当然,这种推论可能有些牵强。但从斯坦纳的解释来看,道德优先命题强调权利理由对背景性理由的绝对优先性,其目的是排斥将权利视为工具的后果主义做法。道德优先命题列举的“词典序列”“边际约束”“王牌”,无一不是与后果主义作战的义务论权利观。因此,道德优先命题基本上可以重构为一种义务论权利观。如果这样理解成立的话,它只能解释权利在康德式道德和政治理论的作用。义务论通常依赖于“个人自治”“尊严”“能动性”概念,只有康德式论者才会认可这种概念的重要性和解释力。由此我们会发现,道德优先命题和权利选择论之间的亲密关系。维纳曾总结两种主流的权利分析与实质理论的联系:“在道德和政治理论中,选择论被用来支持康德的规范性理论(强调个人自治),而利益论则被用来支持福利主义的规范性理论(强调个人福祉)。”选择论与利益论之间的争论本质上是康德主义和福利主义的争论。因此,道德优先命题也并非斯坦纳所言的是一个选择论和利益论都会认可的中立性共识。

其次,道德优先命题否定了拉兹式利益论的权利概念。换句话说,拉兹式利益论者并不会承认道德优先命题的正确性。作为利益论的代表人物,拉兹对权利的定义是:“X拥有一项权利,当且仅当X能够拥有权利,并且其他事情同等的情况下,X的福利(他的利益)中的某一方面是将某(些)人置于某项义务之下的充分理由。”拉兹进一步阐释了这一定义中的“利益—权利—义务”的证成性逻辑链条。利益是权利的基础,“权利的证成就在于它服务于权利人利益的事实”;权利是义务的基础,“权利总是能证成他人义务的存在”。权利扮演着从终极价值到义务的论证的中间性结论,利益证成了权利,权利证成义务。此时,权利与义务不再是霍菲尔德式结论性关系而是证成性关系。然而,并不是所有权利都能证成对应的义务,拉兹增添了限制性条件:只有在没有分量更大的冲突理由的情况下,权利才可能是义务的充分理由。也就是说,权利当然具有强制力,它足以使人们受到义务的约束,但权利也仅仅是义务的充分理由而非决定性理由,因为权利可能被相冲突的理由考量所压倒。在这个意义上,权利仅仅是某些重要利益的代言人,要与其他竞争性理由一并被考量。或许通过“应当做什么”和“有义务做什么”的区分更容易说明。一般来说,“应当”意味着存在多种可能的行动理由,在综合考量各种理由的情况下,实际要求人们做什么。此时支持“应当做”的理由是一种未被击败的理由。“义务”仅仅归类为权利的道德对等物,支持“有义务做”的理由仅仅是权利提供的独特理由。如果你认同以权利为基础的道德,那么权利提供的理由就是一种决定性理由;如果你认为权利只是道德价值中的一种,而不是道德价值的全部,更不是道德的基础,那么权利仅仅是需要道德衡量的一分子而已。在这种情况下,义务不一定意味着负有义务的人“应当”做什么。这就是说,与权利相关的义务仅仅是一种贡献性的应当(contributory ought),而不是一种终局性的应当(conclusive ought)。因此,对拉兹而言,权利仅仅优先于其证成的义务,而非绝对优先其他道德原则,权利作为某些重要利益的代表,必须和其他道德理由相互竞争,权利存在被击败的可能性。这一权利观念与道德优先命题相冲突。此外,斯坦纳从制度基础角度赋予权利规范力的新颖的解释。在道德权利——正义基本要素——法律制度——强制力逻辑推理中,权利是依靠法律制度而获得一种优势地位。按照拉兹对一阶理由和二阶理由的区分,道德优先命题中的权利因(法律)性质成为一种排他性理由(exclusionary reason):一项不按某一一阶理由(first-order reason)而行动的一个二阶理由(second-order reason)。也正因此,权利所保护的利益虽然很小,但作为排他性理由,它因性质高于一阶理由,而不需参与理由强度衡量。相对而言,拉兹所定义的权利更多是以一阶理由的方式运作,权利必须参与“理由强度”的衡量之中。

总之,道德优先命题的谬误在于,将权利所提供的独特行动理由上升到普遍原则之中,甚至声称只有这种理由发挥着毫无例外的决定性作用时,权利才是重要的。要承认,“一个人毫无疑问至少是部分的功利主义者,那么他就必然愿意承认某些权利是以功利主义理由为基础的”。在涉及权利重要性的实质理论时,道德优先命题借助了义务论的力量,否定了拉兹式利益论权利概念,导致其偏离了中立性。

四、语义学上的批判:回应权利冗余论

还有一些理论家否定存在不可放弃的权利,其原因是:如果承认这样的权利,将会导致冗余论的后果,权利将失去意义。值得强调的是,“冗余论涉及到所有的概念存在根据问题”。如果概念A与概念B极为相似,实际发挥的功能也可被概念B取代,那么概念A就变得毫无意义而丧失存在的基础。反对者认为不可放弃的权利存在什么样的冗余呢?

简单来说,“A有一项B做φ的权利”为B提供一种行为禁止,如果B做与φ相反的行为,它就犯了指向性道德错误,这就是A的权利对B的规范力。仅仅观察与φ相反的行为时,它在道德上存在两种可能:道德禁止和道德允许。如果它是道德允许的放弃权利的行为,将使义务人从指向性义务中解脱出来,义务人做与φ相反的行为成为道德允许;如果它是道德禁止的放弃权利的行为,并不会使义务人从指向性义务中解脱出来。那么,可放弃的权利可抽象地表达为:权利禁止+道德允许;不可放弃的权利可以抽象地表达为:权利禁止+道德禁止。然而,权利禁止+道德禁止并不必然推导出存在不可放弃的权利。在权利禁止+道德禁止的情形中,“权利禁止和道德禁止”存在内容上的重合,导致即使不存在权利,与φ相反的行为仍然被道德规则所禁止,那么,权利概念还有存在的必要吗?举例来说,在一个远古社群中,既不存在权利概念,也不存在权利实践,但是每个人都负有不任意杀害别人的自然义务,不然该社群难以长期维持。即使没有权利概念,不得任意杀害的行为禁止并没有“解除”,因此,不可放弃的权利存在概念上的冗余。

由于道德禁止的存在,导致所有的权利概念都变得冗余。也就是说,在“权利禁止+道德禁止”的情形中,承认权利可放弃仍然无意义,因为放弃权利的意向性行动只能“解除权利禁止”,而无法获得“道德许可”效果,义务人仍然被道德禁止拘束。由此,我们是否可以认为:在道德禁止的情况下,权利就是冗余的或者说权利本不应该干涉道德禁止领域?有一种观点否定了这种看法:放弃权利的意向性行动虽然无法解除道德禁止,但是它保护了一个独立的价值,即“选择自由”。

至此,可以得出结论:承认不可放弃的权利将导致权利冗余,可放弃的权利因保护了选择自由而克服冗余论。如果想要得出相反的结论,就需要做两方面的工作:(1)在权利禁止+道德禁止的情况下,权利并不是多余的;(2)“选择自由论”并不成立。

先从第一个问题入手。道德禁止和权利禁止内容相同,两者之间存在密切的关联,但是道德禁止能够完全取代权利禁止吗?如果权利禁止只是为了展示一种道德禁止,那么权利概念确实没有存在的必要。如果权利禁止不仅展示道德禁止的内容,它还发挥什么功能呢?在语言学上,冗余常常被视为一种无意义的信息,但是随着语言学的发展,冗余也被视为一种策略,即“冗余信息策略”。例如邀请朋友到我家做客,我会说:“周六夜晚7点到我家聚餐,周六7点哦!”显然,“周六7点”是一种冗余信息,但是这样表达是为突出重点,增加抗干扰性。同理,权利禁止重复道德禁止的内容,也增强了内容的不可违反性。“你辱骂我,侵犯名誉权”的表述往往比“你辱骂我,损害道德”更严肃。更重要是,它还会导致分量上的加重,即“分量加重效果”分量加重效果。这又回到了权利规范力的论述,当某人拥有一项权利时,权利人似乎处于一个“特殊地位”,此人的道德关切通常高于其他人。因而,如果一种道德禁止同时又能被表达为权利禁止,那意味着权利表述的指向性道德错误比纯粹道德错误更具有值得禁止的分量。从人类的发展史来看,不得任意虐待、奴役、杀害他人的义务,并不是与身体完整权、自由权、生命权等同步出现。即使没有这些权利,一个社会仍然能依靠仁慈、怜悯、同情和善意或者强加以制裁为后盾的义务,来保障人们的福祉(well-being)。之所以还需要生命权之类的权利表述,只是因为一个人犯了指向性错误比纯粹道德错误,在严重性上会有所加强。它往往和道歉、赔偿、惩罚等联系在一起。因此,即使在内容上权利与道德所提供的“行为禁止”是一致的,权利表述的功能也在于“加重道德禁止的分量”,而不是为了“准确表述道德禁止的要求”。此外,权利表述还具有定分止争功能。如拉兹所说,权利扮演着从终极价值到义务的论证的中间性结论。道德表述往往会陷入“何种价值优先”“何为终极价值”的纷争之中,而权利具有独特规范力,能为行为提供强大的正当化基础,通过中间阶段的调节,实践论证得以继续而不必陷入终极价值问题的泥潭。也就是说,权利的这一功能使得社会生活得以可能,不仅因为它能节省论证实践,更重要的是,它促进了一个围绕共享中间结论的公共文化的形成。权利禁止和道德禁止存在内容上的重合,但是两者发挥不一样的功能,并引发不同的后果,因此不可放弃的权利并不存在概念上的冗余。

在处理完不可放弃的权利所引发的冗余后,还必须审视“选择自由论”所提供的方案。因为上述论证是基于权利规范力这一基本事实,如果这一份独特的力量必须来自“选择自由”,那么不可放弃的权利确实无法提供“分量加重效果”。然而,“选择自由”存在内容的空洞性。评价自由选择的对与错,仅仅依据它是否出自选择者自己的意志,而不是依据它在实质意义上是对的或错的。这样的理解必然忽视了规范性概念的三个层次:应当——可辩护或正当性(justification)——道德善。规范性概念对我们提出要求,告诉我们“应当”怎么做。当继续追问支持“应当”的条件是什么,可辩护性或正当性便从规范性概念显现出来了,即规范性概念提供的理由对行动具有辩护力。我们还可继续追问:可辩护力从何处而来?常见的答案就是道德善,因为规范性概念会预设一种价值理论。也就是说,规范性概念不仅是一种指令性概念,还是一种评价性概念。它不仅提出要求,告诉我们应当做什么,同时,它还评价行为的“好”与“坏”。权利作为规范性概念,其提供的“选择自由”,只有具备“好”的属性,才能提供辩护力,进而命令人们“应当”做什么。因此“选择自由”并不是一种薄的概念,而是具有实质内容的厚一点的观念。正如本(Benn)和温斯坦(Weinstein)所言:“我们对自由的概念被我们对可能值得去做的事情的概念所限制。”权利提供的“选择自由”是一个道德概念,它展现了人类的理想图景。如果有机会消除人类的不道德的选项,人们并不会觉得这一举动减少了选择范围。选择自由的价值体现在对善的追求之中,它要求人们只能在诸种具体善之间进行选择(choice among goods)。

限定“选择自由”的概念和范围,有助于理解为什么在法律层面支持一种不可放弃的权利。举例来说,奴役他人的行为,不仅被道德禁止,还因自由权而被权利禁止。“选择自由”论认为,承认“自由权可放弃”可以克服权利禁止和道德禁止引发的权利冗余,因为在理论上,放弃权利可以保护选择自由,同时在实践上,解除权利禁止,有利于义务人找到正当侵权的理由。然而,不可放弃的权利的重要性就在于此,双重禁止是保护权利的严格性。义务人想从与权利相关的义务中解脱出来,不再是寻求高于道德禁止的理由,而是寻求高于权利禁止的理由。从这个角度看,不可放弃的权利不是损害权利的优先性,反而承认并发挥权利的优先性。同时,不可放弃的权利排除了当事人的意向性行动。权利人自主地选择他人奴役自己,并不能证成奴役行为的正当性,因为“选择自由”只限定在各种善之间,一个人不能自由地选择丧失自由。也就是说,权利并不能提供一个永久丧失自由的选项。在社会实践中,要知道一个人是否被他人奴役,比知道这种奴役是否经过个人同意更容易。在没有绝对规定不可放弃的权利的情况下,任何人都可奴役他人,并声称他们得到了被奴役人的同意。为避免“正当奴役”的出现,法律有足够的道德理由认可某些权利是当事人无法任意处置的。

结语

长期以来,由于不可放弃的权利的信念如此强烈,理论家们都未曾认真检验其存在。为捍卫选择论的解释力,选择论者提供了三方面的检视,得出不存在不可放弃的权利。本文通过反思不可能定理、道德优先命题和权利冗余论,指出他们的攻击并不成立。检视不可放弃的权利具有重要意义,它不仅可用于验证选择论的可靠性,而且涉及更为根本的权利观念——权利在道德体系中处于何种位置。毫无疑问,道德不是以权利为基础,恰恰相反,权利只是具有独特性的道德。也就是说,它只具有独特的道德价值,而不是一种综合性的道德价值;它只能提供独特的道德理由,而不是全部的道德理由。认识到这一点,我们就明白为什么有些权利不可放弃——正是道德的其他领域限制了权利。

【赵树坤,西南政法大学教授;余庆,西南政法大学行政法学院博士研究生。本文系国家社科基金重大项目“习近平总书记关于尊重和保障人权的重要论述研究”(项目编号:228ZD004)、2021年西南政法大学学生科研创新项目(项目编号:2021XZXS-070)的阶段性成果。】

Abstract:To defend the explanatory power of the right selection theory,selection theorists put forward the impossibility theorem,the proposition of moral priority,and the redundancy theory of rights to deny the existence of inalienable rights.However,the impossibility theorem confuses power and privilege and breaks through basic legal relationships;The proposition of moral priority shifts from the importance of rights to the absoluteness of rights by refusing to recognize the“threshold”of rights;The redundancy theory of rights ignores the“weight-aggravating effect”of rights.Therefore,the attack of selection theorists is groundless.

Keywords:Rights;Inalienable;Hohfeld;Normative Power

(责任编辑 孟 涛)

京公网安备 11010102003980号

京公网安备 11010102003980号