内容提要:按照诉讼请求权规范来源、司法审查的对象、司法审查介入政策的强度进行划分,气候风险下直接及间接发挥人权保障功能的诉讼类型包括:基于国际人权法的气候变化诉讼、基于国内宪法的气候变化诉讼、对行政程序的司法审查。由于国际人权法法律地位、效力存在特殊性,其在气候变化诉讼中“直接适用”及“解释性适用”所发挥的人权保护功能受限;基于国内宪法的气候变化诉讼以基础请求权识别、基本权利功能判断、国家义务范围判断为裁判步骤,气候法益融合导致的权利类型化困难、风险预防语境中立法形成自由与行政裁量扩展、司法制度功能边界等因素使基于积极权利、消极权利“二分法”的审查标准失灵。程序性权利是“气候人权”的重要面向,随着气候风险行政程序的规范化发展,法院通过对风险决策程序的司法审查渐进强化决策机关的审慎注意义务,从而间接保障实体性人权实现。

关键词:气候诉讼 气候稳定权 环境健康权 气候风险评估 环境影响评价

引言

近年间,通过诉诸司法为全球气候风险中的人权提供救济和保护,是全球范围内兴起的现象。国内外学者将此种案件概称为“基于人权的气候诉讼”(human-right based climate litigation)。法院成为气候危机下人权保障的重镇:不管是在尊重司法先例的美国、英国、加拿大等英美法系国家法院,还是在推崇制定法权威的德国、荷兰、法国等大陆法系国家法院,以及在国际气候谈判上较为积极的南非、巴西、尼日利亚、印度、墨西哥等亚非拉地区国家法院,均已出现了保障人权为目标的气候变化诉讼。法院基于国际条约规定的人权条款、宪法基本权利条款以及从宪法中推导出“新型权利”,充分发挥了司法的人权保障功能,不仅对微观的权利争议提供必要的司法救济,更是以人权为裁判标尺介入国家气候立法以及宏观气候政策,谋求推动立法机关、行政机关制定更积极的气候立法及政策。

法院作为权利救济的主要阵地,以规范化方式落实宏观权利体系的安排,以微观裁判防御公权力对个体利益的限制和侵犯,传统领域的主观权利诉讼通常并不以追求客观秩序变革为目标,而气候变化诉讼则将“人权司法救济”作为一种制度资源和手段,以此促使国家履行风险预防义务,形成客观秩序中积极应对气候变化的制度体系,个体的“权利救济诉求”反而在裁判目标上隐退。因此,原告与裁判者实际是从多种规范来源、多种诉讼类型、多种权利基础中选择实际效果最有利于气候治理、胜诉可能性最高的司法方案。以此为出发点,虽然理论上各种诉讼类型均可能直接、间接起到保障人权的效果,但不同类型诉讼在审查对象、审查强度、救济方式、规范依据的裁量空间上存在着“不可通约”的特征,如法院的宪法解释权、国际人权条约解释权和对一般行政行为审查权的内涵截然不同,分权原则对宪法案件施加的限制与其在普通违法诉讼中的表现也差异鲜明;不同诉讼类型中司法的功能各有侧重,如基于行政程序法的客观诉讼更注重法官对气候决策程序进行监督,虽然其中包含了法官对人权价值的衡量,但法官不被期待作出与宪法诉讼同等强度的政策实质判断等等,故气候变化诉讼的人权保障功能需在诉讼类型化的语境下分门别类考察。

在目前的理论观点中,以国际法、国内宪法人权条款为规范基础的主观权利诉讼被认为是发挥人权保障功能的重点诉讼类型,并被赋予较高的制度期待,学者列举的理由大致如下:首先,支撑人权概念的道德基础具有稳定性和普适性,并且一定程度上隔离政治实践,以个案争议为切入使司法辩论聚焦于何种应对气候变化措施能够保障基本权利,有助于修正民主决策中狭隘的政治视阈和复杂的利益博弈;其次,基本权利在最高法上的重要性使其拥有了相当份量的工具价值,即其防御、受益和程序辅助功能生产了国家的禁止或作为义务。气候变化事实上关联着内涵广阔的“权利群”,其中既包括生命权等消极权利,亦包含环境权、健康权、饮水权、气候稳定权等名目繁多的社会经济权利主张,以基本权利作为诉讼基础,既能够为司法裁判提供充分的道德和价值判断,又能够为司法裁判提供充足的、解释空间极大、内容和强度不同的规范依据。但在这些优势背后,由实体性人权支撑的气候变化诉讼同样面对着理论负担和功能限制,这使得应对气候变化的各类主观权利诉讼在现实中的人权保护实效远未达到理论的乐观设想。本文首先以气候领域的国际人权诉讼、宪法基本权利诉讼作为分析对象,指出不同类型的、以实体性权利为诉讼依据的案件并未发挥理想的人权保障实效,并分析其背后共性的法理障碍,提出未来的气候变化诉讼应以程序性权利的司法创设为重点,并积极发挥司法对风险行政决策程序的监督功能,间接实现气候风险下的人权保障目标。

一、基于国际人权法的主观权利诉讼

(一)规范来源:国际人权法对国际气候协定效力的补充

《巴黎协定》生效后,全球气候变化治理遵循“自下而上”+“自上而下”的结合模式,即在总体规则方面“自上而下”地设定透明度和行动盘点规则,但减排目标不再具有国际法上的强制力和处罚性,而以各缔约国根据本国现状提交“国家自主贡献目标”(NDC)、定期决定是否更新其目标为基本履约方式。各国自主贡献目标通过协议正式文本外的公共登记册由秘书处记录、更新,各国履约情况不构成国家责任或跨国赔偿的基础。故《巴黎协定》虽然在序言中提出“缔约方在采取应对气候变化时,应当尊重、促进和考虑人权、健康权、土著人民权利、儿童权利、妇女权利”等气候变化脆弱群体的人权保障,但其本身并不具有人权法的强制属性,不构成缔约国国家人权义务的规范来源。

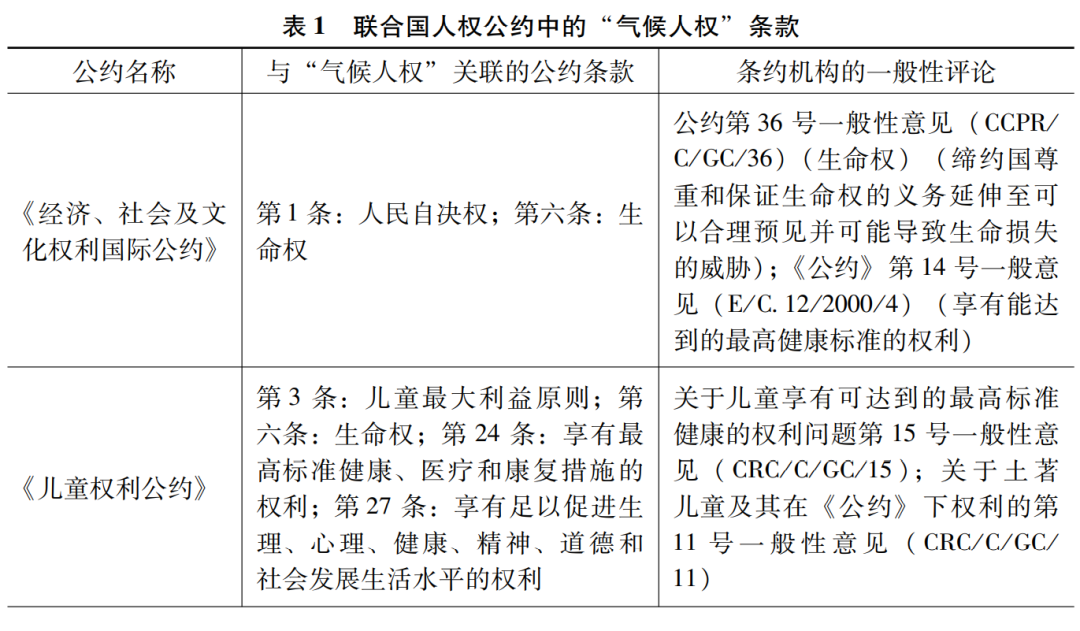

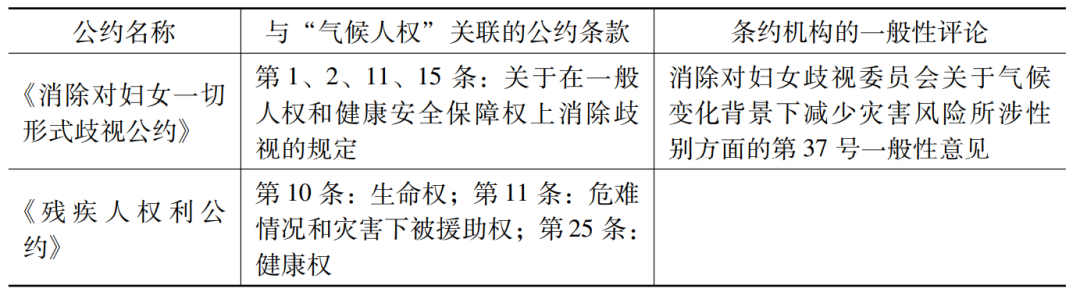

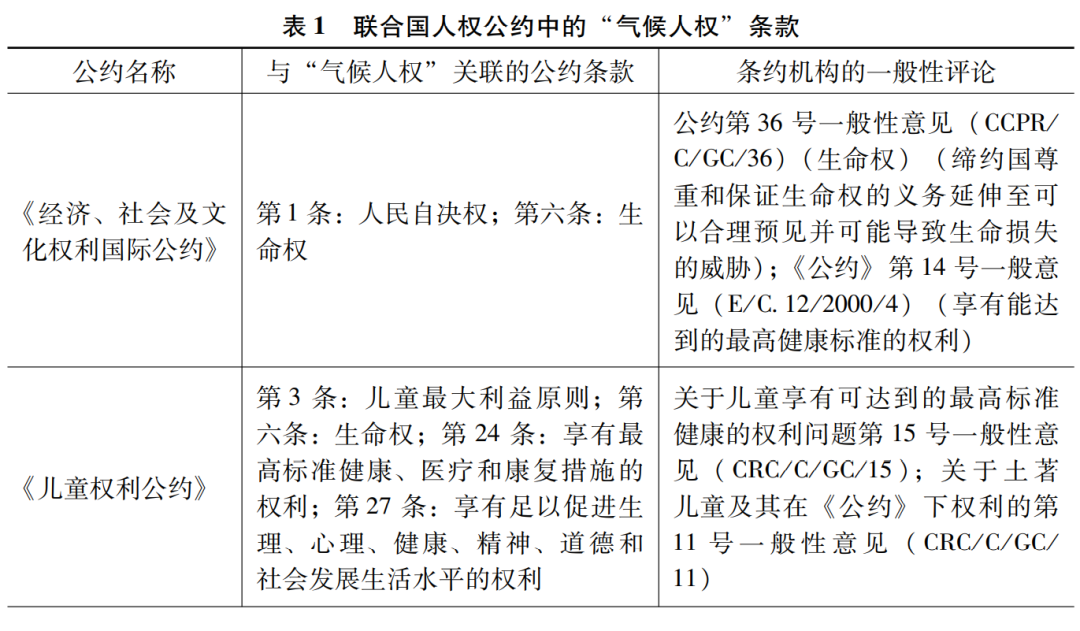

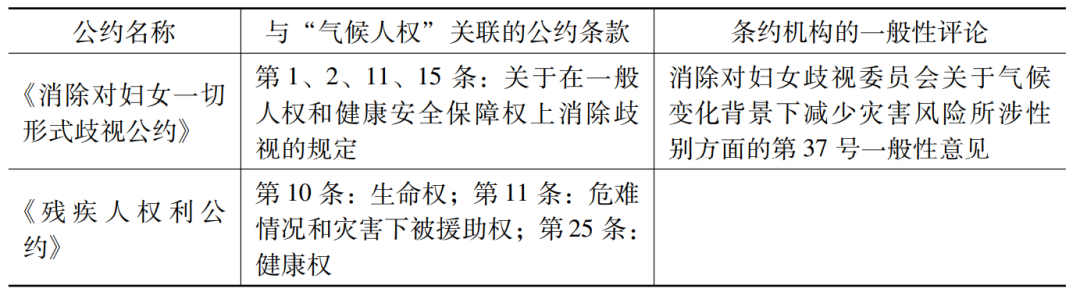

虽然国际气候协定对国家人权保障义务未做出强制要求,国际人权法却提供了应对气候变化和人权保障两大领域法律融合的契机。2008年联合国人权理事会在第7/23号决议中首次提出了对气候变化的人权影响展开研究,并提交《联合国气候变化公约》缔约方审议,由此开展了国际组织推动气候变化人权法律机制的行动。国际人权法主要通过两种途径从人权维度补充气候协定:第一,通过联合国人权专门机构发布咨询性意见和调查报告,以明确气候变化对各项人权不利影响的事实性问题、指明各国强化人权保障的政策重点方向,该种“软法”通常在诉讼中起到辅助论证的作用,但极少作为正式裁判依据或裁判理由实质影响判决结果;第二,各国际人权公约与气候风险直接相关的人权条款可作为气候变化诉讼中的法律依据,实践中多数保障人权的气候变化诉讼请求均指向减缓和适应气候变化的国家义务,包括制定积极的国内立法、政策等,国际人权公约为督促缔约国履行人权义务提供了法理支撑,并补充了《巴黎协定》等在人权保护机制上的缺陷。主流国际人权公约中关涉气候变化的权利条款如下表列示。

美国学者安玛丽·劳斯特认为,国际人权法与国内宪法的司法互动可以双向促进国内、国际法判决发展,这种交互作用在实证中表现为五个类型:欧盟各国法院和欧洲法院之间的关系、欧洲人权法院与国内法院的互动、跨国诉讼中出现的“司法和睦”(judicial comity)、宪法的取长补短(constitutional cross-fertilization)、世界范围法官面对面的交谈(face-to-face meetings)。国际人权法的制度功能在于监督一国政府履行、完善对公民人权的尊重、保护、实现义务。气候治理具有跨国外部性与跨代外部性,在涉及各国减排责任公平分配(fair-share)、企业跨国的气候风险行为、历时性的减排责任分配(代际公平)等问题时,国际人权法提供了人权标准,有利于克服国内政治等因素导致的司法裁判壁垒。

(二)裁判模式:“直接适用”与“解释性适用”

虽然联合国人权高专办以及各人权条约机构积极推动气候变化诉讼纳入国际人权法的保护框架,但由于国内法院的救济优先于国际人权司法救济,且《巴黎协定》允许各国政府根据履约能力灵活安排自主贡献目标的实现方式和进度,诉诸国际人权法庭的气候变化诉讼面临着较高的裁判风险。法官倾向于审慎地处理可能会推翻国内判决先例、甚至是国内制定法的气候案件,故此绝大多数诉诸国际法庭的“气候人权”案件未获实质审理,国际人权法并未作为规范依据在气候变化诉讼中得以大规模应用。

在国际人权法进入气候司法裁判的有限案例中,国际人权公约既可以作为独立裁判依据“直接适用”(direct judicial application),也可以在国内法规定不如国际公约规定清楚或公约规定可为解释国内法提供帮助时,援用国际公约解释国内法,以“解释性适用”对国内法条款进行强化说理和价值补充。

1.“直接适用”模式

在学理逻辑上,人权的价值属性是客观的。各全球性、区域性人权保护公约的人权保障成效并不完全取决于规范内容的特殊性,而是取决于其诉讼管辖权、诉讼程序和判决效力等司法资源。《儿童权利公约》《经济、社会及文化权利国际公约》等法源虽在规范内容上与气候治理保障的重点权利类型相契合,但并未就公约设置独立于缔约国国内人权机构的个人直接申诉机制,限制了其作为真正法律体系所拥有的强制力。

与此相比,《美洲人权公约》《非洲人权与民族权宪章》《欧洲人权公约》等区域性人权公约不仅赋予区域性人权机构、人权法院在个人申诉上的强制管辖权,其规定的权利内容彰显出本区域国家的人权历史传统和发展特性,所规定的权利具体明确,更具备司法上可实施的条件,国内法院对于公约的熟悉程度和接受度也更高。特别是《欧洲人权公约》的条款已成为气候变化诉讼原告常援引的国际人权法规范,其中第2条(生命权)、第8条(私人及家庭生活权)这两项条款曾在“Urgenda Foundation案”中成为了责成政府履行积极规制义务的法律依据,后续类案的原告也纷纷尝试援引《欧洲人权公约》以要求政府强化气候目标。在国际人权法“直接适用”模式下,法官解释的基本问题聚焦在公约的人权义务能否扩展至缔约国的积极风险预防义务。法官需要对缔约国人权义务的履行方式进行扩张性、开放性解释,如荷兰最高法院在“Urgenda Foundation案”中指出荷兰政府对“生命权”承担积极保障义务,此种义务要求政府根据对风险的合理预期去采取措施以避免“真正的、即刻的生命风险”。法院还指出“私人及家庭生活权”是否对应着积极的国家义务并不取决于其权利性质,而取决于导致紧急情况的情势、风险的持续时间是否足以使权利之克减超过可接受限度,如果风险对权利可预见的“克减”超出了人权公约的可接受限度,国家必须尽到披露风险信息、强化风险管控等积极义务。另一些适用“直接救济模式”的判例则明确了国家依据区域性人权公约应承担积极的程序性风险评估义务,如Gbemre v.Shell Nigeria案法院认为,如果企业的环境行为有加剧气候风险之虞,政府必须采取强制的环境影响评估程序,以审慎对待《非洲人权与民族权宪章》所规定的“人的尊严”和“生命权”。

从人权保障的实际效果来看,虽然国际人权法“直接适用”模式的启动条件和胜诉难度较高(原告在欧洲人权法院个人申诉仍需证明已穷尽国内司法救济,且满足“紧迫且重大风险”的司法证明),但该类案件一旦胜诉,判决效果远超过对私人权利的预防性保护,而是经由对国内政策的系统性改造,达成长期的、普遍的人权保护机制。如“Urgenda Foundation案”判决指出国内减缓气候变化政策至少要在2020年将减排总量削减1990年基准的25%方不构成对基本权利之侵犯。另外,欧洲人权法院在环境污染领域积累了较多的成功司法先例,且经由个案不断对责任承担形式进行法理探索。如Dubetska and Others v.Ukraine案判决认为煤矿开采影响严重影响到原告居住村庄的饮水和空气质量,增加了居民的健康风险,违反了公约生命权条款,被告不仅需公开环境信息、修复环境损害,还需对被告的持续性精神损害、生活不便承担金钱赔偿责任。有外国学者指出,欧洲人权法院的环境判例支持被长期环境风险侵扰、长时间寻求国内救济无果、且私人权利损失可衡量的原告向政府寻求经济赔偿,公约第3条“禁止有损人格对待”、第41条“公正补偿”等条款在法官解释政府气候规制积极责任时亦有适用空间,为当事国国内法未规定气候赔偿责任情况下当事人的权利救济留下了法理上的可能。

2.“解释性适用”模式

在国际人权法“解释性适用”模式中,法律解释的对象并不是人权公约的条款,而是指国内宪法、普通法律因模糊性存在多种可能解释结论的时候,法官对于国内法之解释应当采纳与国际人权法的目的、原则、标准相一致的结论,强调法院“对国际法的尊重优先于对政治特权的司法顺从”。一般来说,国际人权法“解释性适用”发挥了“增进国内法律价值”的功能,即法官将国际人权法作为补充资源为法官的意见提供额外的支持,可以提供价值补充的国际人权法不仅包括已被国内批准的正式公约,也可以包括不具备正式法律约束力的人权宣言、人权条约机构的咨询意见、联合国人权机构的专门报告等“软法”。

在气候变化诉讼的实践中,“Urgenda Foundation案”的初审法院实际运用过“一致性解释”方法,即按照《欧洲人权公约》生命权的“风险预防”原则解释《荷兰民法典》中“未列举的谨慎、勤勉注意义务”;“荷兰皇家壳牌案”法院依照《欧洲人权公约》、经合组织《跨国企业准则》等论证企业气候风险审慎预防义务。在理论上,“解释性适用”的最大法理价值在于借助国际人权法制度资源来强化法官的论证说理,尤其是在法律发现和法律解释可能在合法框架内存在多种结论之时,法官可以有倾向性地援引国际人权公约的内容和原则,对最终的判决起到价值支撑的作用。

(三)裁判困境:人权保护标准的分殊

在气候变化诉讼中,国际人权法嵌入司法裁判往往依赖于其与国内宪法或国内法律的互动,即除少量的由欧洲人权法院等国际司法机构单独依据国际人权条款及本院裁判先例作出的判决外,多数案例都必须考虑国内宪法和法律中的人权保护标准,法官如果优先适用国际人权法或依据其原则对国内法加以解释,必须承担相应的论证负担。故此,国内法与国际人权法作为裁判依据或裁判理由的实质差异并非体现在法条和权利类型上,其归根结底是国内外人权保护标准的分殊。

客观来看,《欧洲人权公约》等国际人权法对基本权利的保护力度在一些情况下严于国内法的人权标准。典型例证即如“Urgenda Foundation案”中“生命权”的“重大紧迫”风险被解释为另一种形式的“权利侵害”,而客观法上的规制不力在国内宪法判决中极难被直接解释为侵害消极权利,除非在极少数情况下国内的客观规制制度出现体系性的缺失和极严重的供给不足。正因如此,依据国内法裁判的气候变化诉讼,如诉讼目标本身在于风险预防制度建构,法官对基本权利的司法论证通常更加谨慎,以避免国内宪法基本权利的规范功能无度扩张。保护标准的分殊削弱了国际人权法判例对后案的约束效力,如果国际人权公约所规定的“气候人权”类型通常已被国内宪法的基本权利所覆盖,其并不属于填补国内法律空白的“外部法律资源”,法官必须对国内法、国际法规范、判例中的不同标准进行严肃比较,考虑国内立法是否具有与人权公约保持一致标准的立法意图。由于生命、安全等法益在风险预防问题上很难形成可量化的、具体的宪法基准,诉讼目标所包含的对客观秩序之请求各有不同,多数法官可以事实问题的差异为由拒绝参考先例。如在Greenpeace Nordic Association and Nature and Youth v.Ministry of Petroleum and Energy案中,原告要求法院按照《欧洲人权公约》的保护标准解释国家的风险预防义务,但法院认为“Urgenda Foundation案”涉及的中长期总量控制目标、温度控制目标属于可能“造成全面气候风险的重大问题”,但本案涉及的碳排放权交易政策和规则并不属该范畴,故拒绝参考先例的解释思路和论证结论。

由此可见,在国内法院审判的气候变化诉讼如欲引入国际人权标准,法官首先需要在“立足于国内人权标准”和“立足于国际人权标准”两种解释方法中做出选择。一般来说,立足于国内法将国际人权标准作为附加支持论点和价值确认工具的解释难度较小,立足于国际人权法对国内一般性法律法规进行“一致性解释”的难度相对较高,而立足于国际人权法标准对国内宪法规范做“一致性解释”的实践难度极大,实质上可能造成国际人权法对宪法内容的架空和对宪政结构的冲击。故国际人权法“直接适用”和“解释性适用”在面对标准潜在冲突的情况下,其人权保障功能都会变得异常脆弱。

二、基于国内宪法的气候变化诉讼

人类的温室气体排放行为直接影响大气系统维持气候条件稳定的生态功能,并由此威胁了人类的生存、生产、生活条件,全球气候变化意味着人享有尊严、自由、生命等基本人权的客观物质基础受到威胁,即作为基本权利实质性内容的安全性利益遭受破坏。从这一点来说,对国家气候风险预防义务形成直接和基础约束力的,无疑是宪法中的基本权利规范,它构成所有气候立法的最高宪法原则。一般来说,基于国内宪法的气候变化判决包含三个步骤:一是识别可作为系争气候立法行为(或立法不作为)请求权的单项基本权利;二是判断该项基本权利的宪法功能,以及基本权利对于公法、私法领域的约束力;三是判断争讼行为是否构成国家“不侵犯”义务或“保障”义务之违反,司法论证即对基本权利内容和效力功能的阐明。气候宪法诉讼的起点是对基础请求权的识别,这也是国内外相关研究关注的焦点。根据基础请求权所依据宪法规范的外在形式不同,实证中诉讼形成了两种基本论证进路:一是从宪法“兜底性”的未列举权利或其他权利条款中推导出诉讼权利基础,本文将其称为“新兴权利的司法证成”;二是将气候规制与宪法传统权利勾连,将气候规制措施解释为“对基本权利的限制”,以利益权衡的裁判方式判定气候规制的实质理性,本文将其称为“传统权利的司法权衡”,二者在论证思路、裁判技术上各有侧重。

(一)“新兴”权利的司法证成

“新兴”权利司法证成的基本思路是将稳定的气候条件视为实体性人格利益实现的客观基础,强调温室气体排放在改变气候的同时“损害”了公民基本权利的实现条件,这些诉求通常被装入“气候稳定权”的概念框架中。据我国学者统计,世界范围以“气候稳定权”作为权利基础的宪法诉讼已有8件,其中包括受到国际社会广泛关注的“朱丽安娜诉美国案”。在此案中,原告主张联邦政府在2100年前应持续将大气中二氧化碳浓度控制在350ppm以下,这可以在最大程度上确保原告及他们的后代生活在气候稳定的环境中,保护青少年的生命、健康不受气候变化侵害。法院援引了美国普通法中的“公共信托条款”和宪法第十四修正案“正当程序”条款,认为第十四修正案的规范价值在于维护“根植于美国历史与传统的、个人尊严和自由选择的核心”。虽然法官指出“由宪法第十四修正案推导实体权利是极为例外的司法创设”,但“考虑到气候与人身、财产及其他自由不可分割的关系,‘气候稳定权’是根植于美国宪法的一项基本权利”。

“新兴”权利的司法证成往往是案件原告及裁判者的策略性选择,各国法院普遍缺乏将“财产权”“生命权”等传统权利功能扩展至客观秩序建构请求的判决先例,“新兴”权利则可以巧妙地回避权利性质和权利功能的限制。对于法官而言,在开放性宪法条款中证明“气候人权”的正当性基础,比“改变”传统权利固有的、消极的属性具有更小的合法性风险。除“气候稳定权”之外,气候判决也曾从宪法规范中推导出不成文的“健康环境权”。如在Ashgar Lehari v.Federation of Pakistan案中,法院认为《巴基斯坦宪法》生命权条款中包含“享有适宜人体健康环境”的权利;Association for Protection of Democratic Rights v.The State of West Bengal and Others案中,法院从印度宪法“生命权”“自由权”条款及国家环境保护义务条款中共同推导出“健康环境权”。法院推导“新兴”权利意味着承认“气候人权”具有不同于传统权利的独立意义和内涵,不仅可以为后续的案件开辟新的诉讼通道、对国家课以不同程度和内容的积极气候规制义务,还可以通过宪法基本权利对立法的宏观指引,间接促进客观秩序体系的形成。

然而,“新兴”权利的证立需要符合价值、概念、政策上的各项标准,并遵循法理上规范化的论证步骤。如雷磊教授指出,权利的判断标准至少包括:利益的正当性、保护个人选择的优先性、法律体系的可容纳性、社会成本和政治考量上的可实现性等等,否则所谓的“权利”仅是一项无法规范化的“权利主张”。从判决实践来看,“新兴”权利证立往往停留在价值应然、利益重要性的论证层面,而一旦深入完整的权利论证框架中,法官则会面临违背宪法规范整体制度结构的质疑。

第一,以解释“未列举权利”内涵、扩充传统权利边界的方式推导权利可能干扰权利体系的内部融贯。德国学者Dürig等认为宪法的概括性权利保障条款和具体权利条款分别发挥着“一般自由权”与“个别自由权”的规范功能,两者共同服务于本国宪法保护的核心价值,并相互补充形成“无漏洞的、封闭的权利保障系统”。故此,法官在判例中推导的各项“新兴”权利实际上是“组成整体的各部分”,其性质和内容相互关联、价值融贯一致。以“朱丽安娜诉美国案”为例,美国宪法第十四修正案“隐含”的基本权利多围绕着个人自治秩序中“最私密的选择”所展开,如父母对子女教育的决定权、同性恋者的权利、堕胎的权利、决定终止延长寿命医疗服务的权利等等。通过该条款证立权利需要进行客观目的解释,共识观点认为第十四修正案推导权利的目的在于保护私人自治的核心范畴不因宪法列举不周而落入政府管制范围,这与“气候稳定权”仰赖社会公共治理、请求政府干预保护的法理逻辑截然相反。因此,仅根据法益的“重要性”盲目扩张权利类型,会造成基本权利作为“价值体系”的过度扩散,破坏“一般自由权”的规范功能。

第二,权利保护强度与审查标准混乱的问题。“一般自由权”不是对“个别自由权”无限度的收容和保障,将权利放置于“列举”和“未列举”的不同规范条款,往往意味着基于保护强度不同所作出的分类,如果对保护强度不加区分,“个别自由权”就失去了独立存在的意义。以美国宪法第十四修正案为例,法院通过一系列判决已型构出较为稳定的类型化审查基准,包括:要求行政手段与立法目的“必要性关联”的严格审查标准、要求行政手段与立法目的“实质性关联”的中度审查标准、要求行政手段与立法目的“合理关联”的宽松审查标准三种。审查标准是各项基本权利规范效力的外在表现,其由基本权利所保护的利益重要程度所决定。“朱丽安娜诉美国案”法院在证成“气候稳定权”时强调其是“重要且迫切的根本性利益”,而在审查标准上选取了对政策尊重程度较高“合理性审查”,最终判决政府采取的气候措施是“根本上不合理的”。这一系列论证因缺乏对权利性质和审查强度关联性的审慎思考而显得恣意,也侧面说明证成“新兴”气候权利的司法进路在法理上止步于权利类型的构建,很难深入且周全地阐明新的权利具有什么规范效力以及为何如此。

(二)传统权利的司法权衡

另一类基于国内宪法的气候诉讼则将气候规制措施解释为“对抽象自由权的干预、限制”,并以“原则权衡”的方式来考量气候立法是否符合“比例原则”的要求,从而回归了基本权利防御功能的司法论证。此类案件以德国宪法法院判决的Neubauer,et al.v.Germany案为代表。本案原告主张《德国气候保护法》第3条、第4条规定的2030年前减排目标过于保守,将威胁青少年一代的生命权及财产权。德国宪法法院在裁判时敏锐地察觉长期减排政策涉及代际利益冲突,法院的判决实质上构成对冲突利益的“权衡”,基本权利的规范效力不是以“全有”或“全无”的“规则”形式展现,法官必须在权利冲突语境中判断立法规定的利益分配方式是否构成宪法禁止的“不合比例限制”,将基本权利作为“原则”方式适用。

在具体的论证思路上,法院以2050年的“碳中和”目标作为裁判前提,法定的减排目标构成宪法上的“先发效力”,即阶段性减排目标本质上决定了当代人、后代人的“抽象行为自由”(包括碳排放自由、就业机会、产业发展模式等因素),经总量限定的碳排放权实际是不同时期人们的“自由权利”。经过对科学证据的考量,法院认为现行立法规定的2030年前减排总量过少,故因“不合比例”地加重了后代人的减排负担而构成违宪。表面上法官主张规制措施对基本权利的限制“禁止过度”,但实质上这一裁判是在长期“碳中和”目标已经发挥“宪法先发效力”的基础上作出的,其反而起到了督促立法机关、行政机关提前落实减排任务、合理分配不同时期“碳预算”的功能,客观上有助于强化气候风险的预防及持续保护青少年、未来世代的生命和健康。

Neubauer,et al.v.Germany案尝试将气候目标与基本权利的消极防御功能关联,解决了基本权利功能及审查标准混乱的问题。这种裁判思路有利于强制政府制定政策时将代际间负担均衡、后代人发展利益作为重要考虑因素。但出于普遍公益目的的“碳中和”目标能否理解为对基本权利的“限制”仍存在着疑问,并且该案的判决前提是德国的《气候变化应对法》已经规定了温度控制目标,即排放总量控制目标必须依据《巴黎协定》的2℃温控目标而制定,即司法裁判解决的问题并不是政府是否承担积极预防义务的问题,而是既定的减排成本如何在代际之间公平分担的问题。在其他尚未制定“碳中和”立法的国家,这种裁判模式的可借鉴性就非常有限。

三、实体性人权诉讼进路的法理障碍

综上所述,基于国际人权法和基于国内宪法的气候变化诉讼实质上都强调对实体性人权进行预防式保护,两者共同面临的难点都在于请求权基础之构建以及权利性质、权利功能的司法论证。在传统的人权诉讼中,基本权利的对象和客体相对单一,现实中的某项利益诉求可以精确地对应到一项基本权利的特定宪法功能,司法裁判的难度相对较低、判决扰乱宪法结构的风险较低。这种司法模式在气候变化诉讼中却难以为继。一方面,以人权条款解决气候问题需要法官对模糊的“气候法益”进行释明和填充,而气候变化诉讼的基本目标在于改造消极的气候规制政策,诉讼请求背后包含着复杂、综合的法益。正因如此,多数气候宪法诉讼的原告主张的是“国家不作为”侵犯了包括环境权、健康权、生命权、财产权在内的一系列基本权利,这直接导致了权利性质与权利功能的对应关系混乱。另一方面,基本权利“两分”范式源于福利国家兴起后秩序行政向服务行政、给付行政的转变,但当社会系统性风险极大程度地解构了传统行政范式之后,国家风险预防义务的内容更加庞杂。基本权利往往需要国家履行层次化的、实体和程序结合的保障性义务,对国家“最低限度”义务的合宪判断就更加困难,借助消极防御权或积极受益权的审查框架很难为动态性的、层次化的风险预防措施提供明确的宪法基准。

(一)法益融合与权利定型困境

在上述两种“气候人权”司法保障模式中,绝大多数案件都以人格利益作为最根本的保护对象与推进政策的落脚点。这种趋势与其他生态环境公益诉讼形成了法益保护重点的区别,即根据环境法学说,“环境权”是一项以环境要素为权利对象、以环境利益为权利客体、以享用良好环境为主要内容的实体性权利及程序性权利之总和。虽然学者们也承认环境权与人格权利存在竞合关系,但传统环境权的首要功能在于对生态环境客体的保护,如有学者提出气候变化诉讼的模式选择将解决环境风险为基本出发点,诉讼必须作用于受损的生态系统、以救济环境公共利益为唯一目的,环境权能否被定性为一项人权尚有理论争议。

在气候变化诉讼中,对权利客体的硬性“拆分”会使气候治理丧失极为重要的内容和价值。在科学意义上,全球气候变化的后果既可能是价值可量化的生态环境利益“损失”,如海洋渔业资源、生物多样性、河流径流水量的变化,也可能是价值不易量化的系统性生态“变化”,比如极端天气出现的频次增加等。从人权保护的维度来看,这些可量化和不易量化的生态功能变化最终转化为人体健康“风险”和“损失”。无论是立法者还是法官,在决策过程中都必然将人格利益作为气候治理的重要价值和目标。

气候风险中环境公共利益与人体健康利益的融合日益为国际人权组织所关注:2022年7月,联合国大会通过A/76/L.75号决议,确认享有清洁、健康和可持续环境的权利是一项基本人权,并且申明了清洁、健康和可持续环境权对享受所有人权具有重要性。除此之外,若干国家宪法中的环境权规范也彰显了以“健康”作为权利的外在标准,如保加利亚宪法规定“每个人都有权享有符合既定标准和准则的健康和良好的环境”,芬兰宪法规定“人人有权拥有健康的生活环境”,等等,从人类健康的角度界定实体性环境权内涵的宪法条款接近50项。据此,气候变化诉讼原告所主张的权利客体多由“环境”和“健康”两项核心法益所构成,二者均是“消极权利”与“积极权利”的综合体。如权利主体基于支配和享用环境的自由,请求排除私人或国家的妨碍或破坏行为,实际就发挥了权利的消极防御功能;反之,如权利主体基于对良好环境的追求,请求国家对环境破坏行为进行公法规制,或采取恢复生态环境质量的积极措施,实际就发挥了权利的积极受益功能。从人权保障的角度来讲,气候诉讼的核心目标在于从现有的人权机制中选择“适合”的权利加以主张,从而使个人推动政府制定并执行更严格的温室气体规制措施,其强调的是权利的积极面向,而错综复杂的法益无疑使得国内判决确认实体性“气候人权”难度极高,转向程序性权利的构建,反而可以在实体性“气候人权”可能受侵害时,赋予个人要求司法机关审查涉及碳排放、气候风险行政决定程序的资格,由诉讼推动行政程序改良,进而使个案中的“环境健康”等实体权利内容得到具体化。

(二)国家风险预防义务的层次化

传统法理中,基本权利作为实体请求权只是针对国家的“排除侵害请求权”或“不作为请求权”,它也是近现代宪法司法化起始的主要领域。受到这种思维的制约,法官从人格权中推导出“履行积极义务”的救济方式存在着悖离先例的风险。现代以来,国家义务的内容与履行方式随社会治理任务的变迁经历过两次重大调整:福利国家的兴起使基本权利得以推导出对物质条件的“给付请求权”,而风险社会的扩张又使针对物质的“给付请求权”不足以维系个人应对风险的能力,故国家义务更多地转化为“制度”和“程序”之给付,即为社会创造整体性的风险预防制度与社会条件。在这个转变过程中,基本权利的实现程度势必仰赖立法者对规制制度的补充,以填补抽象基本权利与具体社会问题之间巨大的距离,基本权利的司法救济主要承担“兜底”功能,而不可能解决所有实体权利保障问题。然而法官在宪法案件中常出现一种惯性思维,即过于倚重来源于民法的请求权基础理论范式,简单依据权利的规范基础判断系争诉求是否成立,将国家风险预防义务片面理解成请求权存在与否的问题。这就导致“乌尔根达基金会案”“朱莉安娜诉美国案”等经典判例中的共性问题:一旦权利成立,则判决国家“不作为”或“作为不足”违宪;一旦权利存疑,则使用“政治问题”“分权原则”等消极理由回避实质审理,而不再过问主观权利的功能与国家具体的制度行为是否存在必然的对应关系。

事实上,气候诉讼在多大程度上能实现其人权功能,主要取决于国家履行气候风险预防义务的具体形式。多数气候诉讼目标并不是对“损失”或“损害”的救济,而是基于风险预防原则的规制性措施建构。风险预防原则使由“弱”原则到“强”原则的一系列版本组成:“弱”风险预防原则的制度约束效力主要体现在建立危害预期与预防措施之间的科学关联上,为预防措施提供合法性基础;“强”风险预防原则的制度约束力则包含对负面结果的安全边界控制、对整体预防强度的控制和对最佳可用技术的强制使用等,决策者履行哪一版本的风险预防义务,更多情况下是基于“成本-效益分析”的公共政策选择,而非最大限度保护人权的价值判断。因此,虽然诉讼原告主张政府负有通过限制温室气体排放来预防负面人权影响、通过强化监管保护人权的义务,但仅凭主观权利不能直接主张特定强度的实质性预防措施,否则国家在应对气候风险上的裁量权将被极大压缩。

在现阶段,实体性的“气候人权”缺乏明确的规范效力,而受到气候变化最大不利影响的群体普遍缺乏能力参与、影响气候决策进程,因此应当将精力转向以环境信息获得权、参与决策权、司法救济获得权等程序性权利为基础的,旨在监督、规范、构建政府气候决策行政程序的诉讼路径,要求政府在气候政策制定中充分考虑气候风险对公民人权的可能不利影响、在风险规制决策中满足“论证门槛”、承担“信息披露”及“审慎决策”义务,使政府对气候风险、人权影响的监测、评估、控制服务于人权保障的实体结果。

四、气候行政程序的司法审查及其人权功能

国家义务正随着人类社会的危险世界观(现代性)向风险世界观(后现代性)转变的历史过程逐步转型。由于气候风险的不确定性、不完全信息以及科学结论的分歧,任何风险规制措施都不能全然规避消极的人权后果。即便如此,公民获知和理解政府据以决策的信息,以及其作为权利主体适度参与气候有关的项目、计划、政策决策的过程,都是其根据主体自由意志采取必要措施保障自身人权的必要前提,如公民被隔离在气候决策程序之外,无论是对私人风险规避措施的“自由选择”还是对国家最低限度保障性规制的“积极主张”都将无从谈起。联合国现任秘书长安东尼奥·古特雷斯指出,公众切实参与决策是一项亟待保护和加强的人权,重塑气候治理的关键在于公众切实参与影响自身生活的气候决策,而参与权作为基本人权在气候领域是尚未得到充分利用的、可改善政府决策的法律工具。

虽然诸多国际环境文件均强调尊重公众知情权、参与权和获得救济的权利,环境信息知情权、公众参与权等也纳入了一些国家宪法及环境立法,但程序性人权需被法律具体化为一系列行政程序的要求、步骤、标准,才具备确定的规范效力。政府的行政权力日益影响到气候风险下的人权实现,其行使受到正当程序规制的必要性也就越高,但目前气候立法中相关的行政程序制度规范却尚未完善:比如公民环境知情权是指包括自然人、法人、相关组织或团体在内的“公众”享有获取环境信息、参与和监督环境的权利,在应对气候变化上政府主管部门应负有披露国家、地方温室气体排放信息的责任,并对涉及温室气体排放信息披露的违法行为进行监督处罚,美国加州法律通过“公开会议”等公众监督方式对温室气体排放信息披露进行监管,立法规定涉及碳交易的政策调整必须事前征询公众和利益相关方的意见,但多数国家的相关法律法规却仍存在义务主体范围过窄、政府主管部门监管责任不明确、公众监督措施缺失等情况。

在立法层面的制度规范不能完全实现程序性“气候人权”的情况下,通过判决推动风险决策程序完善成为了一种气候诉讼保障人权的另一条进路。气候变化诉讼的发展历程中,行政程序诉讼作为一种“弱”司法保护模式,并未得到与主观权利诉讼同等的关注程度。但事实上,以环境影响评价诉讼为代表的行政程序诉讼是气候变化诉讼的重要类型,其诉讼目标虽不直接针对立法及政策的实体性内容,但该类案件仍能通过对程序性义务的审查发挥对当事人的救济效能以及对政策的影响效能:

首先,一般行政法提供的基础框架为法院解释和创制气候行政程序的相关标准留下了可能的空间。现代法律制度通常强调对实体权利的程序保护,典型的如美国宪法上的“正当程序条款”,当个人实体权利存在被侵害之虞,就有权主张正当的程序性保障,这种对知情权、参与权、获得公正司法救济的权利保障的理念根植于宪法和行政法之中,并形成了一系列法律规则和原则,法官通过判例的方式渐进确立实体权利和实体法规则。在应对气候变化法律本身尚不足以支撑积极气候判决时,一般行政法规范也可能成为法官裁判的依据,如美国Center for Biological Diversity v.Federal Energy Management Agency一案中,原告指出联邦能源管理计划使用大量资金资助了油气开发项目,挤占了原本应用于适应气候变化项目的资金预算,对环境和公众健康产生了不利影响。然而,原告并未主张被告侵害了其环境权或健康权,而是诉诸了正当程序条款及《信息自由法》,要求被告公开2018至2021财年的全部资助信息,以对能源管理机构施加修正其公共投资政策的压力。

其次,环境法中的若干程序性制度同样可作为支持气候诉讼的法律依据。人权条款在气候诉讼中通常以“原则裁判”而非“规则裁判”的方式适用,即不能通过法律直接规定的“行为-后果”得到裁判结论,而必须诉诸比例原则等进行冲突利益之衡量,当原告所诉诸的“人身权”或“财产权”等实体性权利未受到实际的“损害”或“损失”,基于实体性人权的诉讼思路反而会被遮蔽在他方主体的合法权利之下(常见的如原告的“人身权”与被告企业的“财产权”冲突),成为原告胜诉的真实阻碍。相反,环境法中的若干程序性制度(如环境影响评价等),超越了个别损害救济并立足通过强化政府决策的事前分析、评估,避免决策过程中环境利益被边缘化以导致严重环境损害,其在制度目的上与气候风险预防更具有契合性。考虑到环境利益具有公共利益的属性,司法实践对于该类行政程序诉讼原告资格之标准逐渐宽松,如承认风险集聚类项目中承担环境风险周边居民的原告资格、受到行政机关不作为间接影响的人的诉讼资格等。虽然强化环境影响评价程序等方式并不能保证决策的实体结果符合“气候正义”的实质要求,但法院在此类案件中对于行政机关的实质政策判断可以保持高度尊重,避免了“要么证明、要么专断”非此即彼的选择,显然降低了案件进入实体审理的难度,一定程度上避免了基于实体性“气候人权”的诉讼面临的胜诉率、结案率极低的困境。

(一)程序性权利的规范基础与制度保障

《巴黎协定》第12条规定:“缔约方应酌情合作采取措施,加强气候变化教育、培训、公共意识、公众参与和公众获取信息,同时认识到这些步骤对于加强本协定下行动的重要性”。《奥尔胡斯公约》等国际环境法文件也致力于从程序性权利的完善实现实体性环境健康权利的保护,并将信息获取、公众参与决策、诉诸司法规定为程序性环境人权的“三大支柱”。司法审查以公众信息获取、参与决策为保障重点,不仅是对抗行政权恣意的必要制度,而且在“行政机关与私人之间形成贯穿公共政策制定和实施过程的信息和交换通道”,其本就是维护个人消极自由的一个侧面。

如欲使行政决策尽可能适应气候风险下人权保障需求,国内行政法必须对气候风险规制行政程序的基本理念和制度设计进行完善和更新。“第三代”行政程序范式的兴起,为此提供了契机。“第三代”行政程序是一种“回应治理手段及新模式之不断发展需求的全新混合式程序”。传统的环境行政程序主要按照“命令-控制”型治理模式所构造,具有较强的封闭性、僵化性。“第三代”行政程序则强化了程序的公众参与机制,吸纳更多主体进入决策过程展开信息、知识、利益和价值的持续协商、交流,同时强化了行政程序的过程性,在风险评估、风险管理和风险交流阶段设置不同的程序装置,匹配风险规制各阶段的现实需求。气候规制的启动基础是对气候变化潜在后果、系统敏感性、暴露度和适应能力进行评估,气候风险和系统适应能力随时间呈现变动状态,故此理想状态下决策者不仅应阶段性地按期更新气候风险评估报告,还应对具有潜在重大气候影响的行政规划、重点项目进行“一事一议”的风险评估。近年来,气候风险评估逐渐趋向制度化,成为应对气候风险行政程序完善的重要依托,同时其也是未来司法监督的重点对象。

第一,气候变化立法中的气候风险评估与公众参与制度。气候变化专门立法通常将气候风险定期评估报告作为政策的基础科学依据,并将公众参与作为编制报告的强制性程序。如英国《气候变化法》规定气候变化委员会定期提交气候变化风险评估报告(分为“进程报告”和“议题报告”),在报告制定过程中,委员会定期与政府、企业、学术界、公民组成的“公众参与小组”进行沟通是其法定职责的一部分。虽然公众沟通形式以研讨会、圆桌会议、意见征集等非正式程序为主,但确实通过赋予公众参与权、风险议题建议权的方式,增强了气候风险决策的透明度和信息支撑。

第二,气候风险纳入环境影响评价制度。环境影响评价制度是环境法“预防原则”的制度体现。尽管各国的环境影响评价存在制度差异,但其根本的制度逻辑在于事前将私人、公权力机关环境行为的潜在环境后果纳入决策考量,避免生态环境利益在决策中被边缘化而遭受重大损害。环境影响评价制度在保障公民对气候决策信息获取权利、强化政府“审慎决策”义务上具有很大的制度潜力,该制度同时也包含公众参与权利的保障程序,如接受公众评论、回应公众意见等机制。将气候风险纳入环境影响评估是司法监督行政程序的最重要方式,由于多数国家立法尚未将碳排放纳入强制评估的范围,未履行气候影响评估程序是否会影响行政行为效力主要由法官根据行政法一般原则进行裁断。

第三,气候变化的健康影响评价(health impact assessment)。IPCC第五次评估报告指出,增强适应气候变化能力是各国应对气候变化健康风险所必须承担的任务,气候变化的健康风险评价主要用于指导政府的公共卫生决策,其或以独立的政策报告形式呈现,或作为综合性气候适应性行政规划的组成部分呈现。健康风险评价有助于提升脆弱人群气候适应能力、帮助公民认知并应对气候健康风险、提前选择疾病预防方案,如美国疾病预防中心制定的“抵御气候影响的韧性建设框架”(BRACE框架)聚焦于识别潜在的健康风险以及关联性最大的人群和地区分布,协助各州制定健康风险的适应性政策。美国、加拿大、英国、澳大利亚等国的应对气候变化政策规划中均设置了不同形式的健康影响评价程序,但它们目前主要属于政府规划和公共政策的范畴,立法规范及法律监督机制尚待完善,实践中法院对气候变化健康影响评价进行司法审查的案件尚不常见。

(二)司法推动气候行政程序完善

目前,国内学者对于程序性气候司法审查的专门研究较少,而国外研究对它的制度功能并不乐观,主要原因是该种司法模式性质上属于“客观违法审查”,留给司法裁量的空间有限,其效果受到行政程序法具体规定的约束较强。但是,这种判断主要基于理论上的推测,诉讼制度的实际效果应当从案件的数量、胜诉率、对政策影响情况等关键指标进行检验。虽然各国的气候决策行政程序立法仍处于完善过程中,但以此为案由的案件数量已超过600件,并且在《巴黎协定》和气候专门立法出台之前,美、澳等地法院就已经判决大量此类案件原告胜诉,其涉及的政策范围更是包含了海外能源计划、燃料效能标准、交通基础设施修建计划、气候投融资等涉及气候变化的核心产业事项。可见,司法机关在履行程序性审查职能时,仍能通过能动审判强化对行政机关的监督以及对公民程序性人权的保障。

第一,司法渐进调整行政程序制度。现代行政法将违反“正当法律程序”的司法审查作为一种重要的程序权利保障途径,特别是在英美法系国家,法官审查行政程序可以保证政府决策以“看得见的公正”(the appearance of justice)的方式作出。法院依据行政程序法的一般性原则,如英国的“自然正义”原则、美国的“禁止恣意”原则,确保行政程序具备最低限度的公正要求,司法判例的积累可以渐进地推动行政程序建制的完善。法院保障程序性“气候人权”并不一定以气候决策的行政程序规定了诉讼条款为先决条件,法院在行政程序审查上拥有一定的司法裁量权,如美国的《国家环境政策法》(NEPA)并没有将气候变化风险作为项目、规划环评的强制性评估范围,推动环评纳入气候因素的主要依靠的是法院的一系列判决。在2005年Friends of the Earth v.Peter Watson一案中,原告主张两家金融机构为“海外能源计划”提供融资,市政府应当就其可能增加的温室气体排放进行环评,法院认为该事项受到NEPA的调整,政府未将潜在碳排放量纳入环评构成“行政恣意”。在另一些判例中,环境影响说明书中气候风险说明“不够充分”,也可能导致行政决定被撤销,如Mid States Coalition for Progress v.Surface Transportation Board案中,原告虽已在环境影响说明书中披露其计划涉及碳排放,但法院仍认为原告修建铁路的行为会改变电厂采购燃煤的成本,间接增加低硫碳的使用比例,必须对其潜在的气候影响作出评价。该些司法判例引起了联邦、州立法机关对于温室气体纳入环评的重视,如2016年环境质量委员会(CEQ)发布了《联邦政府部门和机构在国家环境政策法评估中考虑温室气体排放和气候变化影响的最终指导意见》、2018年《加州环境质量法》增加了项目建设碳排放评估的规定。

第二,司法能动保障公民程序性权利。从权利与义务的对称性来讲,行政机关的气候“审慎决策”包含了根据科学证据理性决策、对决定充分说明理由的义务,而司法审查保障的则是当事人要求决定者“说明理由”(the right to reason-giving)和获得“信息告知”(the right to be informed)的权利。司法机关的适当角色是确保行政机关已经严格检视其行为可能导致的气候风险,并且确认决策有充分的科学证据和文件记录支持。为保障公民权利的实现,法院在审查过程中会刻意放松原告资格的限制。比如在Friends of the Earth v.Peter Watson案中,被告认为原告没有证据证明被诉行为与气候变化的必然因果关系,但法院对原告适格的审查标准进行调整,认为原告只需证明“环境影响评价可能影响联邦行政决策的最终结果”以及“行政决策可能导致原告的潜在损害”即可,不必再以“立即发生的实际损害”为当事人适格要件。

第三,以科学共识和科学进展动态调整行政机关程序性义务。在早期的气候判决中,法院倾向于消极回避气候变化的争议,其中关键的原因是气候风险在科学上的共识程度较低,法院干预很可能遭到“司法政治化”的批评。当气候风险逐渐成为社会主流共识之后,一切气候风险决策正是建立在科学与政治的不可分性基础之上,司法审查同样是科学证据交流与科学共识重构的微观决策场景,故法院倾向于根据科学进展动态调整程序审查标准,以回应动态风险预防的制度需求。如在1997年和2007年,美国先后出现了两起针对国家高速公路管理局在制定燃料效能标准时未将碳排放纳入环境影响评估的诉讼案件,法院对行政程序合理性的标准论证则截然不同:在第一起案件中,法院认为该评估程序对应对气候变化没有实质性帮助,故拒绝原告诉请;而第二起案件则推翻了先例,判决书指出气候变化目前已是“科学共识”,先例的结论是在当时科学证据不足的背景下做出的,而气候风险的迫近压缩了行政裁量的空间,被告不得回避气候影响评估义务。此外,法院认为行政机关“说明理由”的义务随着科学评估手段之发展而强化,在High Country Conservation Advocates v.United States Forest Service案中,被告抗辩“无法准确估算碳排放量并基于气候因素分析政策的成本—收益”,法院指出行政机关有义务参考可靠的碳排放“成本—收益”方法学进行政策评估,而不能刻意回避和忽略可使用的评估技术、手段。

结语

气候风险下公民权利需求的增加必然导致国家义务的增加,在以实体性主观权利为诉请的气候诉讼中,司法裁判被赋予的功能期待不只是对个体权利提供救济,更重要的是通过判例的积累使抽象的“气候人权”逐渐演变为客观法上的规制体系。然而,基本权利的实现更多依赖于立法形成的制度条件与行动方案,在气候法法益趋向综合化、国家风险预防义务趋于复杂的背景下,法院很难精准地为请求权划定出精确的范围,寄希望于司法机关提升审查强度、反推立法完善存在着诸多障碍。因此,未来气候变化诉讼更大的制度潜力在于对行政决策程序的审查,法官通过有限度地能动裁判,使程序正义服务于实体人权的保障。

(孙雪妍,清华大学环境学院博士后研究人员,法学博士。)

Abstract:In accordance with the canonical sources of the right of the legal claim,the targets of judicial review,and the intensity of judicial review intervention policies,the lawsuits that directly and indirectly activate the function of human rights protection amid climate risks can be divided into the following categories:climate change lawsuits based on international human rights law,climate change lawsuits based on the domestic constitution,and judicial review of administrative procedures.Due to the singularity of the legal status and force of international human rights law,its“direct applicability”and“explanatory applicability”limit its function in protecting human rights;Climate change lawsuits based on the domestic constitution have the identification of basic right of claim,the judgment of basic rights and function,and the scope of state obligations as the judgment process.Factors such as the difficulty in right typification caused by the integration of climate law and interests,the expansion of discretionary and administrative power in legislation under the context of risk prevention,and the functional boundary of the judicial system cause the dysfunction of the dichotomous review standard of positive rights and negative rights.Procedural rights represent an important dimension of climate-related human rights.With the standardization of administrative procedures on addressing climate risks,the court gradually reinforces decision-making authorities’ obligation of due diligence through judicial review of risk decision-making procedures,thus indirectly guaranteeing the realization of tangible human rights.

Keywords:Climate Litigation;Right to Climate Stability;Right to Climate Health;Evaluation of Climate Risks;Assessment of Environmental Impact

(责任编辑 曹 炜)

关键词:气候诉讼 气候稳定权 环境健康权 气候风险评估 环境影响评价

引言

近年间,通过诉诸司法为全球气候风险中的人权提供救济和保护,是全球范围内兴起的现象。国内外学者将此种案件概称为“基于人权的气候诉讼”(human-right based climate litigation)。法院成为气候危机下人权保障的重镇:不管是在尊重司法先例的美国、英国、加拿大等英美法系国家法院,还是在推崇制定法权威的德国、荷兰、法国等大陆法系国家法院,以及在国际气候谈判上较为积极的南非、巴西、尼日利亚、印度、墨西哥等亚非拉地区国家法院,均已出现了保障人权为目标的气候变化诉讼。法院基于国际条约规定的人权条款、宪法基本权利条款以及从宪法中推导出“新型权利”,充分发挥了司法的人权保障功能,不仅对微观的权利争议提供必要的司法救济,更是以人权为裁判标尺介入国家气候立法以及宏观气候政策,谋求推动立法机关、行政机关制定更积极的气候立法及政策。

法院作为权利救济的主要阵地,以规范化方式落实宏观权利体系的安排,以微观裁判防御公权力对个体利益的限制和侵犯,传统领域的主观权利诉讼通常并不以追求客观秩序变革为目标,而气候变化诉讼则将“人权司法救济”作为一种制度资源和手段,以此促使国家履行风险预防义务,形成客观秩序中积极应对气候变化的制度体系,个体的“权利救济诉求”反而在裁判目标上隐退。因此,原告与裁判者实际是从多种规范来源、多种诉讼类型、多种权利基础中选择实际效果最有利于气候治理、胜诉可能性最高的司法方案。以此为出发点,虽然理论上各种诉讼类型均可能直接、间接起到保障人权的效果,但不同类型诉讼在审查对象、审查强度、救济方式、规范依据的裁量空间上存在着“不可通约”的特征,如法院的宪法解释权、国际人权条约解释权和对一般行政行为审查权的内涵截然不同,分权原则对宪法案件施加的限制与其在普通违法诉讼中的表现也差异鲜明;不同诉讼类型中司法的功能各有侧重,如基于行政程序法的客观诉讼更注重法官对气候决策程序进行监督,虽然其中包含了法官对人权价值的衡量,但法官不被期待作出与宪法诉讼同等强度的政策实质判断等等,故气候变化诉讼的人权保障功能需在诉讼类型化的语境下分门别类考察。

在目前的理论观点中,以国际法、国内宪法人权条款为规范基础的主观权利诉讼被认为是发挥人权保障功能的重点诉讼类型,并被赋予较高的制度期待,学者列举的理由大致如下:首先,支撑人权概念的道德基础具有稳定性和普适性,并且一定程度上隔离政治实践,以个案争议为切入使司法辩论聚焦于何种应对气候变化措施能够保障基本权利,有助于修正民主决策中狭隘的政治视阈和复杂的利益博弈;其次,基本权利在最高法上的重要性使其拥有了相当份量的工具价值,即其防御、受益和程序辅助功能生产了国家的禁止或作为义务。气候变化事实上关联着内涵广阔的“权利群”,其中既包括生命权等消极权利,亦包含环境权、健康权、饮水权、气候稳定权等名目繁多的社会经济权利主张,以基本权利作为诉讼基础,既能够为司法裁判提供充分的道德和价值判断,又能够为司法裁判提供充足的、解释空间极大、内容和强度不同的规范依据。但在这些优势背后,由实体性人权支撑的气候变化诉讼同样面对着理论负担和功能限制,这使得应对气候变化的各类主观权利诉讼在现实中的人权保护实效远未达到理论的乐观设想。本文首先以气候领域的国际人权诉讼、宪法基本权利诉讼作为分析对象,指出不同类型的、以实体性权利为诉讼依据的案件并未发挥理想的人权保障实效,并分析其背后共性的法理障碍,提出未来的气候变化诉讼应以程序性权利的司法创设为重点,并积极发挥司法对风险行政决策程序的监督功能,间接实现气候风险下的人权保障目标。

一、基于国际人权法的主观权利诉讼

(一)规范来源:国际人权法对国际气候协定效力的补充

《巴黎协定》生效后,全球气候变化治理遵循“自下而上”+“自上而下”的结合模式,即在总体规则方面“自上而下”地设定透明度和行动盘点规则,但减排目标不再具有国际法上的强制力和处罚性,而以各缔约国根据本国现状提交“国家自主贡献目标”(NDC)、定期决定是否更新其目标为基本履约方式。各国自主贡献目标通过协议正式文本外的公共登记册由秘书处记录、更新,各国履约情况不构成国家责任或跨国赔偿的基础。故《巴黎协定》虽然在序言中提出“缔约方在采取应对气候变化时,应当尊重、促进和考虑人权、健康权、土著人民权利、儿童权利、妇女权利”等气候变化脆弱群体的人权保障,但其本身并不具有人权法的强制属性,不构成缔约国国家人权义务的规范来源。

虽然国际气候协定对国家人权保障义务未做出强制要求,国际人权法却提供了应对气候变化和人权保障两大领域法律融合的契机。2008年联合国人权理事会在第7/23号决议中首次提出了对气候变化的人权影响展开研究,并提交《联合国气候变化公约》缔约方审议,由此开展了国际组织推动气候变化人权法律机制的行动。国际人权法主要通过两种途径从人权维度补充气候协定:第一,通过联合国人权专门机构发布咨询性意见和调查报告,以明确气候变化对各项人权不利影响的事实性问题、指明各国强化人权保障的政策重点方向,该种“软法”通常在诉讼中起到辅助论证的作用,但极少作为正式裁判依据或裁判理由实质影响判决结果;第二,各国际人权公约与气候风险直接相关的人权条款可作为气候变化诉讼中的法律依据,实践中多数保障人权的气候变化诉讼请求均指向减缓和适应气候变化的国家义务,包括制定积极的国内立法、政策等,国际人权公约为督促缔约国履行人权义务提供了法理支撑,并补充了《巴黎协定》等在人权保护机制上的缺陷。主流国际人权公约中关涉气候变化的权利条款如下表列示。

美国学者安玛丽·劳斯特认为,国际人权法与国内宪法的司法互动可以双向促进国内、国际法判决发展,这种交互作用在实证中表现为五个类型:欧盟各国法院和欧洲法院之间的关系、欧洲人权法院与国内法院的互动、跨国诉讼中出现的“司法和睦”(judicial comity)、宪法的取长补短(constitutional cross-fertilization)、世界范围法官面对面的交谈(face-to-face meetings)。国际人权法的制度功能在于监督一国政府履行、完善对公民人权的尊重、保护、实现义务。气候治理具有跨国外部性与跨代外部性,在涉及各国减排责任公平分配(fair-share)、企业跨国的气候风险行为、历时性的减排责任分配(代际公平)等问题时,国际人权法提供了人权标准,有利于克服国内政治等因素导致的司法裁判壁垒。

(二)裁判模式:“直接适用”与“解释性适用”

虽然联合国人权高专办以及各人权条约机构积极推动气候变化诉讼纳入国际人权法的保护框架,但由于国内法院的救济优先于国际人权司法救济,且《巴黎协定》允许各国政府根据履约能力灵活安排自主贡献目标的实现方式和进度,诉诸国际人权法庭的气候变化诉讼面临着较高的裁判风险。法官倾向于审慎地处理可能会推翻国内判决先例、甚至是国内制定法的气候案件,故此绝大多数诉诸国际法庭的“气候人权”案件未获实质审理,国际人权法并未作为规范依据在气候变化诉讼中得以大规模应用。

在国际人权法进入气候司法裁判的有限案例中,国际人权公约既可以作为独立裁判依据“直接适用”(direct judicial application),也可以在国内法规定不如国际公约规定清楚或公约规定可为解释国内法提供帮助时,援用国际公约解释国内法,以“解释性适用”对国内法条款进行强化说理和价值补充。

1.“直接适用”模式

在学理逻辑上,人权的价值属性是客观的。各全球性、区域性人权保护公约的人权保障成效并不完全取决于规范内容的特殊性,而是取决于其诉讼管辖权、诉讼程序和判决效力等司法资源。《儿童权利公约》《经济、社会及文化权利国际公约》等法源虽在规范内容上与气候治理保障的重点权利类型相契合,但并未就公约设置独立于缔约国国内人权机构的个人直接申诉机制,限制了其作为真正法律体系所拥有的强制力。

与此相比,《美洲人权公约》《非洲人权与民族权宪章》《欧洲人权公约》等区域性人权公约不仅赋予区域性人权机构、人权法院在个人申诉上的强制管辖权,其规定的权利内容彰显出本区域国家的人权历史传统和发展特性,所规定的权利具体明确,更具备司法上可实施的条件,国内法院对于公约的熟悉程度和接受度也更高。特别是《欧洲人权公约》的条款已成为气候变化诉讼原告常援引的国际人权法规范,其中第2条(生命权)、第8条(私人及家庭生活权)这两项条款曾在“Urgenda Foundation案”中成为了责成政府履行积极规制义务的法律依据,后续类案的原告也纷纷尝试援引《欧洲人权公约》以要求政府强化气候目标。在国际人权法“直接适用”模式下,法官解释的基本问题聚焦在公约的人权义务能否扩展至缔约国的积极风险预防义务。法官需要对缔约国人权义务的履行方式进行扩张性、开放性解释,如荷兰最高法院在“Urgenda Foundation案”中指出荷兰政府对“生命权”承担积极保障义务,此种义务要求政府根据对风险的合理预期去采取措施以避免“真正的、即刻的生命风险”。法院还指出“私人及家庭生活权”是否对应着积极的国家义务并不取决于其权利性质,而取决于导致紧急情况的情势、风险的持续时间是否足以使权利之克减超过可接受限度,如果风险对权利可预见的“克减”超出了人权公约的可接受限度,国家必须尽到披露风险信息、强化风险管控等积极义务。另一些适用“直接救济模式”的判例则明确了国家依据区域性人权公约应承担积极的程序性风险评估义务,如Gbemre v.Shell Nigeria案法院认为,如果企业的环境行为有加剧气候风险之虞,政府必须采取强制的环境影响评估程序,以审慎对待《非洲人权与民族权宪章》所规定的“人的尊严”和“生命权”。

从人权保障的实际效果来看,虽然国际人权法“直接适用”模式的启动条件和胜诉难度较高(原告在欧洲人权法院个人申诉仍需证明已穷尽国内司法救济,且满足“紧迫且重大风险”的司法证明),但该类案件一旦胜诉,判决效果远超过对私人权利的预防性保护,而是经由对国内政策的系统性改造,达成长期的、普遍的人权保护机制。如“Urgenda Foundation案”判决指出国内减缓气候变化政策至少要在2020年将减排总量削减1990年基准的25%方不构成对基本权利之侵犯。另外,欧洲人权法院在环境污染领域积累了较多的成功司法先例,且经由个案不断对责任承担形式进行法理探索。如Dubetska and Others v.Ukraine案判决认为煤矿开采影响严重影响到原告居住村庄的饮水和空气质量,增加了居民的健康风险,违反了公约生命权条款,被告不仅需公开环境信息、修复环境损害,还需对被告的持续性精神损害、生活不便承担金钱赔偿责任。有外国学者指出,欧洲人权法院的环境判例支持被长期环境风险侵扰、长时间寻求国内救济无果、且私人权利损失可衡量的原告向政府寻求经济赔偿,公约第3条“禁止有损人格对待”、第41条“公正补偿”等条款在法官解释政府气候规制积极责任时亦有适用空间,为当事国国内法未规定气候赔偿责任情况下当事人的权利救济留下了法理上的可能。

2.“解释性适用”模式

在国际人权法“解释性适用”模式中,法律解释的对象并不是人权公约的条款,而是指国内宪法、普通法律因模糊性存在多种可能解释结论的时候,法官对于国内法之解释应当采纳与国际人权法的目的、原则、标准相一致的结论,强调法院“对国际法的尊重优先于对政治特权的司法顺从”。一般来说,国际人权法“解释性适用”发挥了“增进国内法律价值”的功能,即法官将国际人权法作为补充资源为法官的意见提供额外的支持,可以提供价值补充的国际人权法不仅包括已被国内批准的正式公约,也可以包括不具备正式法律约束力的人权宣言、人权条约机构的咨询意见、联合国人权机构的专门报告等“软法”。

在气候变化诉讼的实践中,“Urgenda Foundation案”的初审法院实际运用过“一致性解释”方法,即按照《欧洲人权公约》生命权的“风险预防”原则解释《荷兰民法典》中“未列举的谨慎、勤勉注意义务”;“荷兰皇家壳牌案”法院依照《欧洲人权公约》、经合组织《跨国企业准则》等论证企业气候风险审慎预防义务。在理论上,“解释性适用”的最大法理价值在于借助国际人权法制度资源来强化法官的论证说理,尤其是在法律发现和法律解释可能在合法框架内存在多种结论之时,法官可以有倾向性地援引国际人权公约的内容和原则,对最终的判决起到价值支撑的作用。

(三)裁判困境:人权保护标准的分殊

在气候变化诉讼中,国际人权法嵌入司法裁判往往依赖于其与国内宪法或国内法律的互动,即除少量的由欧洲人权法院等国际司法机构单独依据国际人权条款及本院裁判先例作出的判决外,多数案例都必须考虑国内宪法和法律中的人权保护标准,法官如果优先适用国际人权法或依据其原则对国内法加以解释,必须承担相应的论证负担。故此,国内法与国际人权法作为裁判依据或裁判理由的实质差异并非体现在法条和权利类型上,其归根结底是国内外人权保护标准的分殊。

客观来看,《欧洲人权公约》等国际人权法对基本权利的保护力度在一些情况下严于国内法的人权标准。典型例证即如“Urgenda Foundation案”中“生命权”的“重大紧迫”风险被解释为另一种形式的“权利侵害”,而客观法上的规制不力在国内宪法判决中极难被直接解释为侵害消极权利,除非在极少数情况下国内的客观规制制度出现体系性的缺失和极严重的供给不足。正因如此,依据国内法裁判的气候变化诉讼,如诉讼目标本身在于风险预防制度建构,法官对基本权利的司法论证通常更加谨慎,以避免国内宪法基本权利的规范功能无度扩张。保护标准的分殊削弱了国际人权法判例对后案的约束效力,如果国际人权公约所规定的“气候人权”类型通常已被国内宪法的基本权利所覆盖,其并不属于填补国内法律空白的“外部法律资源”,法官必须对国内法、国际法规范、判例中的不同标准进行严肃比较,考虑国内立法是否具有与人权公约保持一致标准的立法意图。由于生命、安全等法益在风险预防问题上很难形成可量化的、具体的宪法基准,诉讼目标所包含的对客观秩序之请求各有不同,多数法官可以事实问题的差异为由拒绝参考先例。如在Greenpeace Nordic Association and Nature and Youth v.Ministry of Petroleum and Energy案中,原告要求法院按照《欧洲人权公约》的保护标准解释国家的风险预防义务,但法院认为“Urgenda Foundation案”涉及的中长期总量控制目标、温度控制目标属于可能“造成全面气候风险的重大问题”,但本案涉及的碳排放权交易政策和规则并不属该范畴,故拒绝参考先例的解释思路和论证结论。

由此可见,在国内法院审判的气候变化诉讼如欲引入国际人权标准,法官首先需要在“立足于国内人权标准”和“立足于国际人权标准”两种解释方法中做出选择。一般来说,立足于国内法将国际人权标准作为附加支持论点和价值确认工具的解释难度较小,立足于国际人权法对国内一般性法律法规进行“一致性解释”的难度相对较高,而立足于国际人权法标准对国内宪法规范做“一致性解释”的实践难度极大,实质上可能造成国际人权法对宪法内容的架空和对宪政结构的冲击。故国际人权法“直接适用”和“解释性适用”在面对标准潜在冲突的情况下,其人权保障功能都会变得异常脆弱。

二、基于国内宪法的气候变化诉讼

人类的温室气体排放行为直接影响大气系统维持气候条件稳定的生态功能,并由此威胁了人类的生存、生产、生活条件,全球气候变化意味着人享有尊严、自由、生命等基本人权的客观物质基础受到威胁,即作为基本权利实质性内容的安全性利益遭受破坏。从这一点来说,对国家气候风险预防义务形成直接和基础约束力的,无疑是宪法中的基本权利规范,它构成所有气候立法的最高宪法原则。一般来说,基于国内宪法的气候变化判决包含三个步骤:一是识别可作为系争气候立法行为(或立法不作为)请求权的单项基本权利;二是判断该项基本权利的宪法功能,以及基本权利对于公法、私法领域的约束力;三是判断争讼行为是否构成国家“不侵犯”义务或“保障”义务之违反,司法论证即对基本权利内容和效力功能的阐明。气候宪法诉讼的起点是对基础请求权的识别,这也是国内外相关研究关注的焦点。根据基础请求权所依据宪法规范的外在形式不同,实证中诉讼形成了两种基本论证进路:一是从宪法“兜底性”的未列举权利或其他权利条款中推导出诉讼权利基础,本文将其称为“新兴权利的司法证成”;二是将气候规制与宪法传统权利勾连,将气候规制措施解释为“对基本权利的限制”,以利益权衡的裁判方式判定气候规制的实质理性,本文将其称为“传统权利的司法权衡”,二者在论证思路、裁判技术上各有侧重。

(一)“新兴”权利的司法证成

“新兴”权利司法证成的基本思路是将稳定的气候条件视为实体性人格利益实现的客观基础,强调温室气体排放在改变气候的同时“损害”了公民基本权利的实现条件,这些诉求通常被装入“气候稳定权”的概念框架中。据我国学者统计,世界范围以“气候稳定权”作为权利基础的宪法诉讼已有8件,其中包括受到国际社会广泛关注的“朱丽安娜诉美国案”。在此案中,原告主张联邦政府在2100年前应持续将大气中二氧化碳浓度控制在350ppm以下,这可以在最大程度上确保原告及他们的后代生活在气候稳定的环境中,保护青少年的生命、健康不受气候变化侵害。法院援引了美国普通法中的“公共信托条款”和宪法第十四修正案“正当程序”条款,认为第十四修正案的规范价值在于维护“根植于美国历史与传统的、个人尊严和自由选择的核心”。虽然法官指出“由宪法第十四修正案推导实体权利是极为例外的司法创设”,但“考虑到气候与人身、财产及其他自由不可分割的关系,‘气候稳定权’是根植于美国宪法的一项基本权利”。

“新兴”权利的司法证成往往是案件原告及裁判者的策略性选择,各国法院普遍缺乏将“财产权”“生命权”等传统权利功能扩展至客观秩序建构请求的判决先例,“新兴”权利则可以巧妙地回避权利性质和权利功能的限制。对于法官而言,在开放性宪法条款中证明“气候人权”的正当性基础,比“改变”传统权利固有的、消极的属性具有更小的合法性风险。除“气候稳定权”之外,气候判决也曾从宪法规范中推导出不成文的“健康环境权”。如在Ashgar Lehari v.Federation of Pakistan案中,法院认为《巴基斯坦宪法》生命权条款中包含“享有适宜人体健康环境”的权利;Association for Protection of Democratic Rights v.The State of West Bengal and Others案中,法院从印度宪法“生命权”“自由权”条款及国家环境保护义务条款中共同推导出“健康环境权”。法院推导“新兴”权利意味着承认“气候人权”具有不同于传统权利的独立意义和内涵,不仅可以为后续的案件开辟新的诉讼通道、对国家课以不同程度和内容的积极气候规制义务,还可以通过宪法基本权利对立法的宏观指引,间接促进客观秩序体系的形成。

然而,“新兴”权利的证立需要符合价值、概念、政策上的各项标准,并遵循法理上规范化的论证步骤。如雷磊教授指出,权利的判断标准至少包括:利益的正当性、保护个人选择的优先性、法律体系的可容纳性、社会成本和政治考量上的可实现性等等,否则所谓的“权利”仅是一项无法规范化的“权利主张”。从判决实践来看,“新兴”权利证立往往停留在价值应然、利益重要性的论证层面,而一旦深入完整的权利论证框架中,法官则会面临违背宪法规范整体制度结构的质疑。

第一,以解释“未列举权利”内涵、扩充传统权利边界的方式推导权利可能干扰权利体系的内部融贯。德国学者Dürig等认为宪法的概括性权利保障条款和具体权利条款分别发挥着“一般自由权”与“个别自由权”的规范功能,两者共同服务于本国宪法保护的核心价值,并相互补充形成“无漏洞的、封闭的权利保障系统”。故此,法官在判例中推导的各项“新兴”权利实际上是“组成整体的各部分”,其性质和内容相互关联、价值融贯一致。以“朱丽安娜诉美国案”为例,美国宪法第十四修正案“隐含”的基本权利多围绕着个人自治秩序中“最私密的选择”所展开,如父母对子女教育的决定权、同性恋者的权利、堕胎的权利、决定终止延长寿命医疗服务的权利等等。通过该条款证立权利需要进行客观目的解释,共识观点认为第十四修正案推导权利的目的在于保护私人自治的核心范畴不因宪法列举不周而落入政府管制范围,这与“气候稳定权”仰赖社会公共治理、请求政府干预保护的法理逻辑截然相反。因此,仅根据法益的“重要性”盲目扩张权利类型,会造成基本权利作为“价值体系”的过度扩散,破坏“一般自由权”的规范功能。

第二,权利保护强度与审查标准混乱的问题。“一般自由权”不是对“个别自由权”无限度的收容和保障,将权利放置于“列举”和“未列举”的不同规范条款,往往意味着基于保护强度不同所作出的分类,如果对保护强度不加区分,“个别自由权”就失去了独立存在的意义。以美国宪法第十四修正案为例,法院通过一系列判决已型构出较为稳定的类型化审查基准,包括:要求行政手段与立法目的“必要性关联”的严格审查标准、要求行政手段与立法目的“实质性关联”的中度审查标准、要求行政手段与立法目的“合理关联”的宽松审查标准三种。审查标准是各项基本权利规范效力的外在表现,其由基本权利所保护的利益重要程度所决定。“朱丽安娜诉美国案”法院在证成“气候稳定权”时强调其是“重要且迫切的根本性利益”,而在审查标准上选取了对政策尊重程度较高“合理性审查”,最终判决政府采取的气候措施是“根本上不合理的”。这一系列论证因缺乏对权利性质和审查强度关联性的审慎思考而显得恣意,也侧面说明证成“新兴”气候权利的司法进路在法理上止步于权利类型的构建,很难深入且周全地阐明新的权利具有什么规范效力以及为何如此。

(二)传统权利的司法权衡

另一类基于国内宪法的气候诉讼则将气候规制措施解释为“对抽象自由权的干预、限制”,并以“原则权衡”的方式来考量气候立法是否符合“比例原则”的要求,从而回归了基本权利防御功能的司法论证。此类案件以德国宪法法院判决的Neubauer,et al.v.Germany案为代表。本案原告主张《德国气候保护法》第3条、第4条规定的2030年前减排目标过于保守,将威胁青少年一代的生命权及财产权。德国宪法法院在裁判时敏锐地察觉长期减排政策涉及代际利益冲突,法院的判决实质上构成对冲突利益的“权衡”,基本权利的规范效力不是以“全有”或“全无”的“规则”形式展现,法官必须在权利冲突语境中判断立法规定的利益分配方式是否构成宪法禁止的“不合比例限制”,将基本权利作为“原则”方式适用。

在具体的论证思路上,法院以2050年的“碳中和”目标作为裁判前提,法定的减排目标构成宪法上的“先发效力”,即阶段性减排目标本质上决定了当代人、后代人的“抽象行为自由”(包括碳排放自由、就业机会、产业发展模式等因素),经总量限定的碳排放权实际是不同时期人们的“自由权利”。经过对科学证据的考量,法院认为现行立法规定的2030年前减排总量过少,故因“不合比例”地加重了后代人的减排负担而构成违宪。表面上法官主张规制措施对基本权利的限制“禁止过度”,但实质上这一裁判是在长期“碳中和”目标已经发挥“宪法先发效力”的基础上作出的,其反而起到了督促立法机关、行政机关提前落实减排任务、合理分配不同时期“碳预算”的功能,客观上有助于强化气候风险的预防及持续保护青少年、未来世代的生命和健康。

Neubauer,et al.v.Germany案尝试将气候目标与基本权利的消极防御功能关联,解决了基本权利功能及审查标准混乱的问题。这种裁判思路有利于强制政府制定政策时将代际间负担均衡、后代人发展利益作为重要考虑因素。但出于普遍公益目的的“碳中和”目标能否理解为对基本权利的“限制”仍存在着疑问,并且该案的判决前提是德国的《气候变化应对法》已经规定了温度控制目标,即排放总量控制目标必须依据《巴黎协定》的2℃温控目标而制定,即司法裁判解决的问题并不是政府是否承担积极预防义务的问题,而是既定的减排成本如何在代际之间公平分担的问题。在其他尚未制定“碳中和”立法的国家,这种裁判模式的可借鉴性就非常有限。

三、实体性人权诉讼进路的法理障碍

综上所述,基于国际人权法和基于国内宪法的气候变化诉讼实质上都强调对实体性人权进行预防式保护,两者共同面临的难点都在于请求权基础之构建以及权利性质、权利功能的司法论证。在传统的人权诉讼中,基本权利的对象和客体相对单一,现实中的某项利益诉求可以精确地对应到一项基本权利的特定宪法功能,司法裁判的难度相对较低、判决扰乱宪法结构的风险较低。这种司法模式在气候变化诉讼中却难以为继。一方面,以人权条款解决气候问题需要法官对模糊的“气候法益”进行释明和填充,而气候变化诉讼的基本目标在于改造消极的气候规制政策,诉讼请求背后包含着复杂、综合的法益。正因如此,多数气候宪法诉讼的原告主张的是“国家不作为”侵犯了包括环境权、健康权、生命权、财产权在内的一系列基本权利,这直接导致了权利性质与权利功能的对应关系混乱。另一方面,基本权利“两分”范式源于福利国家兴起后秩序行政向服务行政、给付行政的转变,但当社会系统性风险极大程度地解构了传统行政范式之后,国家风险预防义务的内容更加庞杂。基本权利往往需要国家履行层次化的、实体和程序结合的保障性义务,对国家“最低限度”义务的合宪判断就更加困难,借助消极防御权或积极受益权的审查框架很难为动态性的、层次化的风险预防措施提供明确的宪法基准。

(一)法益融合与权利定型困境

在上述两种“气候人权”司法保障模式中,绝大多数案件都以人格利益作为最根本的保护对象与推进政策的落脚点。这种趋势与其他生态环境公益诉讼形成了法益保护重点的区别,即根据环境法学说,“环境权”是一项以环境要素为权利对象、以环境利益为权利客体、以享用良好环境为主要内容的实体性权利及程序性权利之总和。虽然学者们也承认环境权与人格权利存在竞合关系,但传统环境权的首要功能在于对生态环境客体的保护,如有学者提出气候变化诉讼的模式选择将解决环境风险为基本出发点,诉讼必须作用于受损的生态系统、以救济环境公共利益为唯一目的,环境权能否被定性为一项人权尚有理论争议。

在气候变化诉讼中,对权利客体的硬性“拆分”会使气候治理丧失极为重要的内容和价值。在科学意义上,全球气候变化的后果既可能是价值可量化的生态环境利益“损失”,如海洋渔业资源、生物多样性、河流径流水量的变化,也可能是价值不易量化的系统性生态“变化”,比如极端天气出现的频次增加等。从人权保护的维度来看,这些可量化和不易量化的生态功能变化最终转化为人体健康“风险”和“损失”。无论是立法者还是法官,在决策过程中都必然将人格利益作为气候治理的重要价值和目标。

气候风险中环境公共利益与人体健康利益的融合日益为国际人权组织所关注:2022年7月,联合国大会通过A/76/L.75号决议,确认享有清洁、健康和可持续环境的权利是一项基本人权,并且申明了清洁、健康和可持续环境权对享受所有人权具有重要性。除此之外,若干国家宪法中的环境权规范也彰显了以“健康”作为权利的外在标准,如保加利亚宪法规定“每个人都有权享有符合既定标准和准则的健康和良好的环境”,芬兰宪法规定“人人有权拥有健康的生活环境”,等等,从人类健康的角度界定实体性环境权内涵的宪法条款接近50项。据此,气候变化诉讼原告所主张的权利客体多由“环境”和“健康”两项核心法益所构成,二者均是“消极权利”与“积极权利”的综合体。如权利主体基于支配和享用环境的自由,请求排除私人或国家的妨碍或破坏行为,实际就发挥了权利的消极防御功能;反之,如权利主体基于对良好环境的追求,请求国家对环境破坏行为进行公法规制,或采取恢复生态环境质量的积极措施,实际就发挥了权利的积极受益功能。从人权保障的角度来讲,气候诉讼的核心目标在于从现有的人权机制中选择“适合”的权利加以主张,从而使个人推动政府制定并执行更严格的温室气体规制措施,其强调的是权利的积极面向,而错综复杂的法益无疑使得国内判决确认实体性“气候人权”难度极高,转向程序性权利的构建,反而可以在实体性“气候人权”可能受侵害时,赋予个人要求司法机关审查涉及碳排放、气候风险行政决定程序的资格,由诉讼推动行政程序改良,进而使个案中的“环境健康”等实体权利内容得到具体化。

(二)国家风险预防义务的层次化

传统法理中,基本权利作为实体请求权只是针对国家的“排除侵害请求权”或“不作为请求权”,它也是近现代宪法司法化起始的主要领域。受到这种思维的制约,法官从人格权中推导出“履行积极义务”的救济方式存在着悖离先例的风险。现代以来,国家义务的内容与履行方式随社会治理任务的变迁经历过两次重大调整:福利国家的兴起使基本权利得以推导出对物质条件的“给付请求权”,而风险社会的扩张又使针对物质的“给付请求权”不足以维系个人应对风险的能力,故国家义务更多地转化为“制度”和“程序”之给付,即为社会创造整体性的风险预防制度与社会条件。在这个转变过程中,基本权利的实现程度势必仰赖立法者对规制制度的补充,以填补抽象基本权利与具体社会问题之间巨大的距离,基本权利的司法救济主要承担“兜底”功能,而不可能解决所有实体权利保障问题。然而法官在宪法案件中常出现一种惯性思维,即过于倚重来源于民法的请求权基础理论范式,简单依据权利的规范基础判断系争诉求是否成立,将国家风险预防义务片面理解成请求权存在与否的问题。这就导致“乌尔根达基金会案”“朱莉安娜诉美国案”等经典判例中的共性问题:一旦权利成立,则判决国家“不作为”或“作为不足”违宪;一旦权利存疑,则使用“政治问题”“分权原则”等消极理由回避实质审理,而不再过问主观权利的功能与国家具体的制度行为是否存在必然的对应关系。

事实上,气候诉讼在多大程度上能实现其人权功能,主要取决于国家履行气候风险预防义务的具体形式。多数气候诉讼目标并不是对“损失”或“损害”的救济,而是基于风险预防原则的规制性措施建构。风险预防原则使由“弱”原则到“强”原则的一系列版本组成:“弱”风险预防原则的制度约束效力主要体现在建立危害预期与预防措施之间的科学关联上,为预防措施提供合法性基础;“强”风险预防原则的制度约束力则包含对负面结果的安全边界控制、对整体预防强度的控制和对最佳可用技术的强制使用等,决策者履行哪一版本的风险预防义务,更多情况下是基于“成本-效益分析”的公共政策选择,而非最大限度保护人权的价值判断。因此,虽然诉讼原告主张政府负有通过限制温室气体排放来预防负面人权影响、通过强化监管保护人权的义务,但仅凭主观权利不能直接主张特定强度的实质性预防措施,否则国家在应对气候风险上的裁量权将被极大压缩。

在现阶段,实体性的“气候人权”缺乏明确的规范效力,而受到气候变化最大不利影响的群体普遍缺乏能力参与、影响气候决策进程,因此应当将精力转向以环境信息获得权、参与决策权、司法救济获得权等程序性权利为基础的,旨在监督、规范、构建政府气候决策行政程序的诉讼路径,要求政府在气候政策制定中充分考虑气候风险对公民人权的可能不利影响、在风险规制决策中满足“论证门槛”、承担“信息披露”及“审慎决策”义务,使政府对气候风险、人权影响的监测、评估、控制服务于人权保障的实体结果。

四、气候行政程序的司法审查及其人权功能

国家义务正随着人类社会的危险世界观(现代性)向风险世界观(后现代性)转变的历史过程逐步转型。由于气候风险的不确定性、不完全信息以及科学结论的分歧,任何风险规制措施都不能全然规避消极的人权后果。即便如此,公民获知和理解政府据以决策的信息,以及其作为权利主体适度参与气候有关的项目、计划、政策决策的过程,都是其根据主体自由意志采取必要措施保障自身人权的必要前提,如公民被隔离在气候决策程序之外,无论是对私人风险规避措施的“自由选择”还是对国家最低限度保障性规制的“积极主张”都将无从谈起。联合国现任秘书长安东尼奥·古特雷斯指出,公众切实参与决策是一项亟待保护和加强的人权,重塑气候治理的关键在于公众切实参与影响自身生活的气候决策,而参与权作为基本人权在气候领域是尚未得到充分利用的、可改善政府决策的法律工具。

虽然诸多国际环境文件均强调尊重公众知情权、参与权和获得救济的权利,环境信息知情权、公众参与权等也纳入了一些国家宪法及环境立法,但程序性人权需被法律具体化为一系列行政程序的要求、步骤、标准,才具备确定的规范效力。政府的行政权力日益影响到气候风险下的人权实现,其行使受到正当程序规制的必要性也就越高,但目前气候立法中相关的行政程序制度规范却尚未完善:比如公民环境知情权是指包括自然人、法人、相关组织或团体在内的“公众”享有获取环境信息、参与和监督环境的权利,在应对气候变化上政府主管部门应负有披露国家、地方温室气体排放信息的责任,并对涉及温室气体排放信息披露的违法行为进行监督处罚,美国加州法律通过“公开会议”等公众监督方式对温室气体排放信息披露进行监管,立法规定涉及碳交易的政策调整必须事前征询公众和利益相关方的意见,但多数国家的相关法律法规却仍存在义务主体范围过窄、政府主管部门监管责任不明确、公众监督措施缺失等情况。

在立法层面的制度规范不能完全实现程序性“气候人权”的情况下,通过判决推动风险决策程序完善成为了一种气候诉讼保障人权的另一条进路。气候变化诉讼的发展历程中,行政程序诉讼作为一种“弱”司法保护模式,并未得到与主观权利诉讼同等的关注程度。但事实上,以环境影响评价诉讼为代表的行政程序诉讼是气候变化诉讼的重要类型,其诉讼目标虽不直接针对立法及政策的实体性内容,但该类案件仍能通过对程序性义务的审查发挥对当事人的救济效能以及对政策的影响效能:

首先,一般行政法提供的基础框架为法院解释和创制气候行政程序的相关标准留下了可能的空间。现代法律制度通常强调对实体权利的程序保护,典型的如美国宪法上的“正当程序条款”,当个人实体权利存在被侵害之虞,就有权主张正当的程序性保障,这种对知情权、参与权、获得公正司法救济的权利保障的理念根植于宪法和行政法之中,并形成了一系列法律规则和原则,法官通过判例的方式渐进确立实体权利和实体法规则。在应对气候变化法律本身尚不足以支撑积极气候判决时,一般行政法规范也可能成为法官裁判的依据,如美国Center for Biological Diversity v.Federal Energy Management Agency一案中,原告指出联邦能源管理计划使用大量资金资助了油气开发项目,挤占了原本应用于适应气候变化项目的资金预算,对环境和公众健康产生了不利影响。然而,原告并未主张被告侵害了其环境权或健康权,而是诉诸了正当程序条款及《信息自由法》,要求被告公开2018至2021财年的全部资助信息,以对能源管理机构施加修正其公共投资政策的压力。

其次,环境法中的若干程序性制度同样可作为支持气候诉讼的法律依据。人权条款在气候诉讼中通常以“原则裁判”而非“规则裁判”的方式适用,即不能通过法律直接规定的“行为-后果”得到裁判结论,而必须诉诸比例原则等进行冲突利益之衡量,当原告所诉诸的“人身权”或“财产权”等实体性权利未受到实际的“损害”或“损失”,基于实体性人权的诉讼思路反而会被遮蔽在他方主体的合法权利之下(常见的如原告的“人身权”与被告企业的“财产权”冲突),成为原告胜诉的真实阻碍。相反,环境法中的若干程序性制度(如环境影响评价等),超越了个别损害救济并立足通过强化政府决策的事前分析、评估,避免决策过程中环境利益被边缘化以导致严重环境损害,其在制度目的上与气候风险预防更具有契合性。考虑到环境利益具有公共利益的属性,司法实践对于该类行政程序诉讼原告资格之标准逐渐宽松,如承认风险集聚类项目中承担环境风险周边居民的原告资格、受到行政机关不作为间接影响的人的诉讼资格等。虽然强化环境影响评价程序等方式并不能保证决策的实体结果符合“气候正义”的实质要求,但法院在此类案件中对于行政机关的实质政策判断可以保持高度尊重,避免了“要么证明、要么专断”非此即彼的选择,显然降低了案件进入实体审理的难度,一定程度上避免了基于实体性“气候人权”的诉讼面临的胜诉率、结案率极低的困境。

(一)程序性权利的规范基础与制度保障

《巴黎协定》第12条规定:“缔约方应酌情合作采取措施,加强气候变化教育、培训、公共意识、公众参与和公众获取信息,同时认识到这些步骤对于加强本协定下行动的重要性”。《奥尔胡斯公约》等国际环境法文件也致力于从程序性权利的完善实现实体性环境健康权利的保护,并将信息获取、公众参与决策、诉诸司法规定为程序性环境人权的“三大支柱”。司法审查以公众信息获取、参与决策为保障重点,不仅是对抗行政权恣意的必要制度,而且在“行政机关与私人之间形成贯穿公共政策制定和实施过程的信息和交换通道”,其本就是维护个人消极自由的一个侧面。

如欲使行政决策尽可能适应气候风险下人权保障需求,国内行政法必须对气候风险规制行政程序的基本理念和制度设计进行完善和更新。“第三代”行政程序范式的兴起,为此提供了契机。“第三代”行政程序是一种“回应治理手段及新模式之不断发展需求的全新混合式程序”。传统的环境行政程序主要按照“命令-控制”型治理模式所构造,具有较强的封闭性、僵化性。“第三代”行政程序则强化了程序的公众参与机制,吸纳更多主体进入决策过程展开信息、知识、利益和价值的持续协商、交流,同时强化了行政程序的过程性,在风险评估、风险管理和风险交流阶段设置不同的程序装置,匹配风险规制各阶段的现实需求。气候规制的启动基础是对气候变化潜在后果、系统敏感性、暴露度和适应能力进行评估,气候风险和系统适应能力随时间呈现变动状态,故此理想状态下决策者不仅应阶段性地按期更新气候风险评估报告,还应对具有潜在重大气候影响的行政规划、重点项目进行“一事一议”的风险评估。近年来,气候风险评估逐渐趋向制度化,成为应对气候风险行政程序完善的重要依托,同时其也是未来司法监督的重点对象。

第一,气候变化立法中的气候风险评估与公众参与制度。气候变化专门立法通常将气候风险定期评估报告作为政策的基础科学依据,并将公众参与作为编制报告的强制性程序。如英国《气候变化法》规定气候变化委员会定期提交气候变化风险评估报告(分为“进程报告”和“议题报告”),在报告制定过程中,委员会定期与政府、企业、学术界、公民组成的“公众参与小组”进行沟通是其法定职责的一部分。虽然公众沟通形式以研讨会、圆桌会议、意见征集等非正式程序为主,但确实通过赋予公众参与权、风险议题建议权的方式,增强了气候风险决策的透明度和信息支撑。

第二,气候风险纳入环境影响评价制度。环境影响评价制度是环境法“预防原则”的制度体现。尽管各国的环境影响评价存在制度差异,但其根本的制度逻辑在于事前将私人、公权力机关环境行为的潜在环境后果纳入决策考量,避免生态环境利益在决策中被边缘化而遭受重大损害。环境影响评价制度在保障公民对气候决策信息获取权利、强化政府“审慎决策”义务上具有很大的制度潜力,该制度同时也包含公众参与权利的保障程序,如接受公众评论、回应公众意见等机制。将气候风险纳入环境影响评估是司法监督行政程序的最重要方式,由于多数国家立法尚未将碳排放纳入强制评估的范围,未履行气候影响评估程序是否会影响行政行为效力主要由法官根据行政法一般原则进行裁断。

第三,气候变化的健康影响评价(health impact assessment)。IPCC第五次评估报告指出,增强适应气候变化能力是各国应对气候变化健康风险所必须承担的任务,气候变化的健康风险评价主要用于指导政府的公共卫生决策,其或以独立的政策报告形式呈现,或作为综合性气候适应性行政规划的组成部分呈现。健康风险评价有助于提升脆弱人群气候适应能力、帮助公民认知并应对气候健康风险、提前选择疾病预防方案,如美国疾病预防中心制定的“抵御气候影响的韧性建设框架”(BRACE框架)聚焦于识别潜在的健康风险以及关联性最大的人群和地区分布,协助各州制定健康风险的适应性政策。美国、加拿大、英国、澳大利亚等国的应对气候变化政策规划中均设置了不同形式的健康影响评价程序,但它们目前主要属于政府规划和公共政策的范畴,立法规范及法律监督机制尚待完善,实践中法院对气候变化健康影响评价进行司法审查的案件尚不常见。

(二)司法推动气候行政程序完善

目前,国内学者对于程序性气候司法审查的专门研究较少,而国外研究对它的制度功能并不乐观,主要原因是该种司法模式性质上属于“客观违法审查”,留给司法裁量的空间有限,其效果受到行政程序法具体规定的约束较强。但是,这种判断主要基于理论上的推测,诉讼制度的实际效果应当从案件的数量、胜诉率、对政策影响情况等关键指标进行检验。虽然各国的气候决策行政程序立法仍处于完善过程中,但以此为案由的案件数量已超过600件,并且在《巴黎协定》和气候专门立法出台之前,美、澳等地法院就已经判决大量此类案件原告胜诉,其涉及的政策范围更是包含了海外能源计划、燃料效能标准、交通基础设施修建计划、气候投融资等涉及气候变化的核心产业事项。可见,司法机关在履行程序性审查职能时,仍能通过能动审判强化对行政机关的监督以及对公民程序性人权的保障。

第一,司法渐进调整行政程序制度。现代行政法将违反“正当法律程序”的司法审查作为一种重要的程序权利保障途径,特别是在英美法系国家,法官审查行政程序可以保证政府决策以“看得见的公正”(the appearance of justice)的方式作出。法院依据行政程序法的一般性原则,如英国的“自然正义”原则、美国的“禁止恣意”原则,确保行政程序具备最低限度的公正要求,司法判例的积累可以渐进地推动行政程序建制的完善。法院保障程序性“气候人权”并不一定以气候决策的行政程序规定了诉讼条款为先决条件,法院在行政程序审查上拥有一定的司法裁量权,如美国的《国家环境政策法》(NEPA)并没有将气候变化风险作为项目、规划环评的强制性评估范围,推动环评纳入气候因素的主要依靠的是法院的一系列判决。在2005年Friends of the Earth v.Peter Watson一案中,原告主张两家金融机构为“海外能源计划”提供融资,市政府应当就其可能增加的温室气体排放进行环评,法院认为该事项受到NEPA的调整,政府未将潜在碳排放量纳入环评构成“行政恣意”。在另一些判例中,环境影响说明书中气候风险说明“不够充分”,也可能导致行政决定被撤销,如Mid States Coalition for Progress v.Surface Transportation Board案中,原告虽已在环境影响说明书中披露其计划涉及碳排放,但法院仍认为原告修建铁路的行为会改变电厂采购燃煤的成本,间接增加低硫碳的使用比例,必须对其潜在的气候影响作出评价。该些司法判例引起了联邦、州立法机关对于温室气体纳入环评的重视,如2016年环境质量委员会(CEQ)发布了《联邦政府部门和机构在国家环境政策法评估中考虑温室气体排放和气候变化影响的最终指导意见》、2018年《加州环境质量法》增加了项目建设碳排放评估的规定。

第二,司法能动保障公民程序性权利。从权利与义务的对称性来讲,行政机关的气候“审慎决策”包含了根据科学证据理性决策、对决定充分说明理由的义务,而司法审查保障的则是当事人要求决定者“说明理由”(the right to reason-giving)和获得“信息告知”(the right to be informed)的权利。司法机关的适当角色是确保行政机关已经严格检视其行为可能导致的气候风险,并且确认决策有充分的科学证据和文件记录支持。为保障公民权利的实现,法院在审查过程中会刻意放松原告资格的限制。比如在Friends of the Earth v.Peter Watson案中,被告认为原告没有证据证明被诉行为与气候变化的必然因果关系,但法院对原告适格的审查标准进行调整,认为原告只需证明“环境影响评价可能影响联邦行政决策的最终结果”以及“行政决策可能导致原告的潜在损害”即可,不必再以“立即发生的实际损害”为当事人适格要件。

第三,以科学共识和科学进展动态调整行政机关程序性义务。在早期的气候判决中,法院倾向于消极回避气候变化的争议,其中关键的原因是气候风险在科学上的共识程度较低,法院干预很可能遭到“司法政治化”的批评。当气候风险逐渐成为社会主流共识之后,一切气候风险决策正是建立在科学与政治的不可分性基础之上,司法审查同样是科学证据交流与科学共识重构的微观决策场景,故法院倾向于根据科学进展动态调整程序审查标准,以回应动态风险预防的制度需求。如在1997年和2007年,美国先后出现了两起针对国家高速公路管理局在制定燃料效能标准时未将碳排放纳入环境影响评估的诉讼案件,法院对行政程序合理性的标准论证则截然不同:在第一起案件中,法院认为该评估程序对应对气候变化没有实质性帮助,故拒绝原告诉请;而第二起案件则推翻了先例,判决书指出气候变化目前已是“科学共识”,先例的结论是在当时科学证据不足的背景下做出的,而气候风险的迫近压缩了行政裁量的空间,被告不得回避气候影响评估义务。此外,法院认为行政机关“说明理由”的义务随着科学评估手段之发展而强化,在High Country Conservation Advocates v.United States Forest Service案中,被告抗辩“无法准确估算碳排放量并基于气候因素分析政策的成本—收益”,法院指出行政机关有义务参考可靠的碳排放“成本—收益”方法学进行政策评估,而不能刻意回避和忽略可使用的评估技术、手段。

结语

气候风险下公民权利需求的增加必然导致国家义务的增加,在以实体性主观权利为诉请的气候诉讼中,司法裁判被赋予的功能期待不只是对个体权利提供救济,更重要的是通过判例的积累使抽象的“气候人权”逐渐演变为客观法上的规制体系。然而,基本权利的实现更多依赖于立法形成的制度条件与行动方案,在气候法法益趋向综合化、国家风险预防义务趋于复杂的背景下,法院很难精准地为请求权划定出精确的范围,寄希望于司法机关提升审查强度、反推立法完善存在着诸多障碍。因此,未来气候变化诉讼更大的制度潜力在于对行政决策程序的审查,法官通过有限度地能动裁判,使程序正义服务于实体人权的保障。

(孙雪妍,清华大学环境学院博士后研究人员,法学博士。)

Abstract:In accordance with the canonical sources of the right of the legal claim,the targets of judicial review,and the intensity of judicial review intervention policies,the lawsuits that directly and indirectly activate the function of human rights protection amid climate risks can be divided into the following categories:climate change lawsuits based on international human rights law,climate change lawsuits based on the domestic constitution,and judicial review of administrative procedures.Due to the singularity of the legal status and force of international human rights law,its“direct applicability”and“explanatory applicability”limit its function in protecting human rights;Climate change lawsuits based on the domestic constitution have the identification of basic right of claim,the judgment of basic rights and function,and the scope of state obligations as the judgment process.Factors such as the difficulty in right typification caused by the integration of climate law and interests,the expansion of discretionary and administrative power in legislation under the context of risk prevention,and the functional boundary of the judicial system cause the dysfunction of the dichotomous review standard of positive rights and negative rights.Procedural rights represent an important dimension of climate-related human rights.With the standardization of administrative procedures on addressing climate risks,the court gradually reinforces decision-making authorities’ obligation of due diligence through judicial review of risk decision-making procedures,thus indirectly guaranteeing the realization of tangible human rights.

Keywords:Climate Litigation;Right to Climate Stability;Right to Climate Health;Evaluation of Climate Risks;Assessment of Environmental Impact

(责任编辑 曹 炜)

京公网安备 11010102003980号

京公网安备 11010102003980号