20日,由中国人权研究会和意大利罗马大学法学院共同主办的“2023·中欧人权研讨会”在意大利罗马举办。本届研讨会以"现代化与人权文明多样性"为主题,下设"文明交流互鉴与现代人权理念的发展""现代化与人的自由全面发展""现代化进程中的可持续发展 数字时代的人权文明演进"3个分议题。

欧洲科学与艺术院院士彼特·赫尔曼在“分议题一:文明交流互鉴与现代人权理念的发展”上作题为《认识现代化的多样性是人权共识的基础》的发言。以下内容通过论文整理:

人类思维似乎常常陷入二元对立:我们与他人,后者经常被视为野蛮人;现在与过去;而所有这些思考都伴随着一种紧张感:虽然对面的草地似乎更绿,但我们常常倾向于将自己的时代、空间和组织视为更卓越的一方。这不仅意味着拒绝平等的概念,还表明不同模式之间也不存在平等;真正接受多样性,或者说,至少最初接受某种不同而不进行评价,这也被证明是困难的。还有一个需要考虑的要点是,许多评价并没有从问"谁会受益"这一核心问题开始,即功能背景和适当性的问题常常被忽视。尽管这已经足够复杂,但问题变得更加错综复杂:在绘制功能关系的边界时,我们可以走多远,何时何地会达到最终解释的点,以及如何合理地停止。

举例来说,早在伊曼纽尔·康德的时代,他已经引起了读者对停止规则的关注。他指出:

人类的理性从一开始就制定了必须遵循的原则,并通过经验得到了充分验证。然后,根据其本性的需要,它逐渐升华到更为遥远的条件。但是,当它意识到以这种方式工作将永远不会完成,因为问题永远不会停止时,它发现自己不得不依靠那些超越一切可能的实验应用的原则。尽管这些原则似乎没有反驳的余地,甚至普通常识也同意它们。然而,这样一来,理性就陷入了黑暗和矛盾之中。尽管无疑可以得出错误必然存在的结论,但却无法找到这些错误的具体位置,因为它所遵循的原则超越了所有经验的限制,因此不受任何实验性的检验。这些无休止的争论的战场被称为"形而上学"。

(Kant, Immanuel, 1781: Critique of Pure Reason. In Commemoration of the Centenary of its first publication. Translated into English by F. Max Molar; New York: The Macmillan Company/LondonMacmillan&Co, 19922nd edition: XVII f.)

这清楚地显示了寻找一个最终的参照点的困难。值得注意的是,这样的最终点不能在抽象层面上找到,而必须在现实中寻求,正如费尔巴哈的第十一篇论文所提到的,马克思批评了试图以不同方式重新解释世界的主张,并呼吁变革。从实际角度看,"变革"这个词太过模糊,但可以通过指出,这必须涉及改变人类实践社会存在的条件,同时也包括改变人们自身和他们所拥有的权利。

此外,与人权相关的辩论经常困在以下循环中:

i. 人权 - 尽管它在形式上是复数,但底层存在一种概念,需要微调,但不应被本质上质疑

ii. 它涉及到现代社会或现代性,毫无疑问,对于"现代"的理解可以有不同的看法 - 这些差异通常通过观察现代社会与非现代社会,或者观察不同现代化水平的社会来讨论

iii. 另一方面,存在着国家、国家、民族、部落、文化等,都被理解为复数,与人权相关性则被留给了一个次要的层面

iv. 进一步降低的层次则涉及到有关人的定义和权利定义的问题 - 更糟糕的是,它们通常被视为抽象的智力花招,经常被忽视。

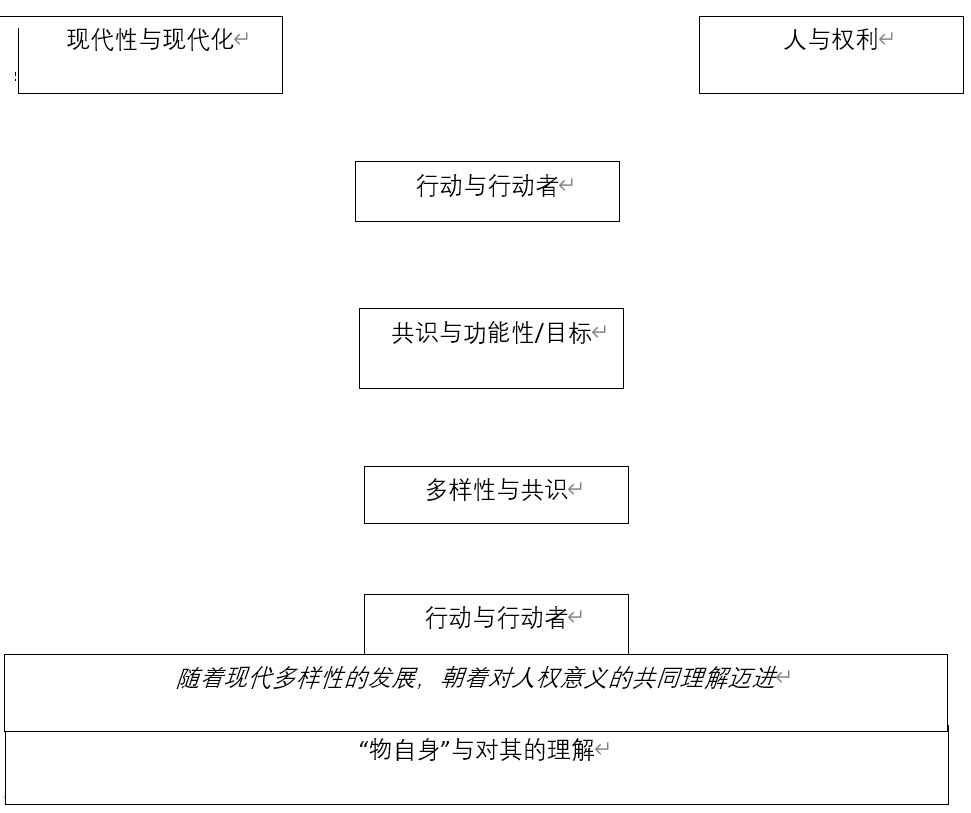

考虑到这一点,我现在来重新表述标题:

随着现代多样性的发展,朝着对人权意义的共同理解迈进。

这个表述可能会显得有些别扭,比“官方”标题“承认现代化多样性作为人权共识的基础”要更加不拘一格。

这个冗长的标题背后的思路很简单:重要的是强调,我们首要面对的是对不同概念的理解,而不是现实本身的差异。当然,后者至关重要,但我们只能通过强调这一点来理解其重要性,即作为学者、政治家和公民,我们如何处理相关问题。对于我们战略行动的制定,现实当然是最终的参照点。然而,这种相关性还取决于我们是否以及以何种方式认识到它。以下有助于理解这些不同因素:

倾向于卡尔·马克思在《经济手稿》中使用的表述(Marx, Karl, 1857-1858: Economic Manuscripts (First Version of Capital); in: Karl Marx Frederick Engels. Collected Works. Volume 28: Marx 1857-61. Karl Marx: Economic Works 1857-1861; Lawrence & Wishart Electric Book, 2010: 37 f.),我们可以建议,从现代性和现代化开始似乎是正确的——因为被广泛认为是今天社会经济发展的"蓝图"的是这个"社会历史社会"。

然而,更仔细的调查告诉我们,这只是一个抽象概念,原因至少有三点。

首先,从普通理解的现代性和现代化来看,我们可以找到两种观点。第一种是一种简单的语言和术语方面的观点:"现代"通常被理解为什么是当代的、新的。这与当前时刻相关,而不是过去:曾经是当代的东西现在已经不再是现代的,只有当前是。

其次,与"模式"相关的引用也很有趣。这与前面的概念紧密相关,它表明"现代"是处理事物、与环境互动以及与他人交往等的方式,它涉及到给定时代的操作方式。

(ii) 西方启蒙运动及其模糊性构成了第二个视角,作为政治和特别是经济对抗封建制度的反权力,并在智力上发展出一个模棱两可且矛盾的思想体系。一方面,这涉及到对理性化的一种有限理解,最突出的例子是新世界的数学家如艾萨克·牛顿和卡尔·弗里德里希·高斯,以及哲学家如戈特弗里德·威廉·莱布尼茨和伊曼纽尔·康德。作为第二个主题,我们发现了一种文艺复兴,强调真正的理性认知必须是整体的,探索社会历史和社会经济方面的联系。我们甚至可以在全球化的根源中看到,强调权利的平等,同时接受多样性,甚至强调多样性是人们在生产和再生产日常生活的不同条件下的结果。这也意味着,这些现代化者不强调或坚持某种经济模式——因此,我们可以看到亚历山大·冯·洪堡(Alexander von Humboldt)和他在自然和人类研究方面的工作与丹尼尔·笛福(Daniel Defoe)和他的《鲁滨逊漂流记》(Robinson Crusoe)的世界有着很大的差异。这第二种方法显然没有鼓励一种发展,这种发展最终在沃尔特·惠特曼·罗斯托(Walt Whitman Rostow)的著作《经济增长的阶段:一个非共产主义宣言》(The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto)中得到体现。更恰当的说法可能是称之为反共产主义宣言。从更广泛的历史角度看,这本书出版于一个充满成功的《世界人权宣言》的时代,也是苏联发射卫星(斯普特尼克)危机、所谓的古巴导弹危机以及正在进行的越南战争的时代。罗斯托,在美国白宫有影响力,是他那个时代的一名学者,而其他人如塔尔科特·帕森斯或约翰·杜威则奏响了同样的曲调,吹嘘社会发展的最终和唯一道路。尽管这在政治层面上似乎是一个或多或少的直接战略计划,但必须强调的是,我们正在目睹一个深深根植于社会心理的转变,这个转变从现代化的最初阶段就已经成为一个重要组成部分。这一点在一个往往被忽视的侧面尤其明显——艺术。随着资产阶级社会的根深蒂固,这个领域发生了根本性的变化,改变了艺术家生活的所有领域以及他们与周围环境和世界的所有关系。艺术家对自我的理解 也发生了很大变化,由于他与为之工作的人们的关系发生了变化,而这些人们只是新的社会群体:

传统的、相对稳定的艺术家与赞助人之间的直接关系迅速退居幕后;特别是教会和贵族几乎不再扮演重要角色。也许,在罗马或巴黎,教皇、红衣主教或国王对艺术家仍然很重要;但在加尔文主义的阿姆斯特丹,富裕的资产阶级已经取而代之。但这是相对匿名的。因此,艺术市场成为平衡供需的中心元素。

(Lahnstein, Manfred, 2017: Grusswort; in: Die Geburt des Kunstmarktes. Rembrandt, Ruisdael, van Gojen und die Künstler des Goldenen Zeitalters; Kaiser, Franz Wilhelm/North, Michael: Ausstellung und Katalog; Bucerius Kunstforum, Hamburg. 23. September 2017 bis 7. Januar 2018; Hirmer Verlag:7)

显然,这也塑造了艺术家在基本角色方面的自我理解:

直到19世纪,艺术家也充当着艺术经纪人和顾问的角色:例如,纽伦堡的詹尼策(Jamnitzer),但尤其是受过教育的、具有国际视野的艺术家和作家,如桑德拉特(Sandrat)或瓦萨里(Vasari)。他们的存在同时反映了文化的变革:不仅艺术品获取的动机发生了变化,对艺术家/工匠的期望也发生了变化。他们现在是创造对象的人,这些对象不再主要用于宗教,而是用于自我表达和审美享受。艺术品仍然是符号,但现在它们成为审美价值的象征,并从一开始就是为这个目的而制作的。艺术品是一种脱离经济交换的对象,正如17世纪的一个维尔特堡的来源所说,它在"社会人"中并不是"绝对必要的"。拥有它获得了特殊的价值,仍然是一群精英买家的专属领域,他们越来越多地使用受过教育的中介人。

(Thamer, Hans-Ulrich2015: Kunst sammeln. Eine Geschichte von Leidenschaft und Macht; Darmstadt: Philip von Zabern: 70 f.)

——这是否应被视为一个悖论?所有这一切都是关于堡垒内部的建议性自由主义和对外部的准压迫导向 - 强有力的意识形态边界控制确保这一体系,边境警卫是康拉德·阿登纳(Konrad Adenauer)、阿尔西德·阿梅代奥·弗朗切斯科·德·加斯佩里(Alcide Amedeo Francesco De Gasperi)、约瑟夫·麦卡锡(Joseph McCarthy),以某种方式都由乔治·马歇尔(George Marshall)领导。不应忘记,堡垒内部的自由主义已被经济成功的需要所束缚。有趣的是,市场对较低和中产阶级尤其重要,而上层阶级...

(iii) 我们必须考虑到社会发展的明确阶段,因为它至少在三个层面上都与不同阶级的塑造有关,这在今天至关重要。第一是传统上已知的阶级结构;第二是它在国际和全球层面的复制(有关更详细的考虑,请参阅彼得·赫尔曼(Peter Herrmann)即将出版的《政治经济学、宏观经济学和政治体系》,包括有关对冠状病毒大流行的地缘政治视角的论文;纽约:新星出版社);第三,我们必须考虑到,今天我们正在处理一个扩展的政治制度 - 虽然在这里使用阶级这个词必须小心,但由政府、行政机构以及学术界、艺术、文化等职位来定义的群体的准分离值得特别考虑。

人与权利

同样,提到人类和权利很快就会被证明是一个错误:再次,我们正在处理一个抽象概念。即使不讨论反乌托邦的观点,当然也没有任何歧视的意图,贫困、资源匮乏地区和气候威胁条件下生活的人与生活在富足、没有明显威胁的人之间肯定存在差异。我们还必须调查围绕新的奇点(库兹韦尔)、流行病的控制、体外受精、人工子宫、(前概念)性别选择等的医学发展以及看似不适合人类生存的太空探索等方面的发展-在后者中,我们显然看到狗似乎在咬自己的尾巴。尤其有意义的是围绕人工智能的发展,它打开了各种各样的场景。

如果我们从这里继续,以一种激进的方式寻找权利的意义,这可能涵盖了一个问题,即纯粹的存在是否仍然赋予存在的权利,以及未来一代的“新奇点主义者”是否可以主张权利,或者他们是否应被视为一种机器。这将在下一节中再次讨论。

行动与行动者

后者——纯粹的存在是否足以构成权利,或者将新奇点主义者视为类似机器的存在——乍看之下似乎荒谬。然而,正如以下论点所示,它绝不是如此:

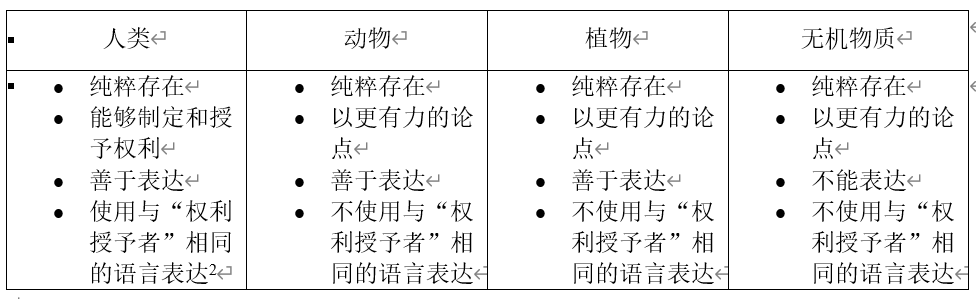

(i) 这里不讨论动物权利,尽管这肯定是一个值得关注的话题。从历史上看,奴隶和动物之间有一条所谓的微弱界限。换句话说,奴隶被视为物品,由所谓的上级拥有,通常与种族构建紧密相关。奴隶主的权利并不总是没有限制的;但奴隶的权利在结构上是有限的,明确定义的:奴隶没有像人类一样的权利。奴隶制不仅仅是过去的事情。根据具体的定义,今天的估计范围从2100万到4500万人不等(http://www.endslaverynow.org/learn/slavery-today#:~:text=There%20are%20an%20estimated%2021,the%20definition%20of%20human%20trafficking%3F; 20/08/2023)到5000万(https://www.un.org/en/observances/slavery-abolition-day#:~:text=An%20estimated%2050%20million%20people,are%20in%20commercial%20sexual%20exploitation.; 20/08/2023;还请参见https://www.antislavery.org/slavery-today/modern-slavery/; 20/08/2023)。显然,这些都是人类,只是被剥夺了作为人类生活的权利。但尽管这一点显而易见,仍然有一个问题:是什么使生命成为人类,有一个界限在哪里?是否有一条界线,使我们能够说这些已经是人类,而不是动物;这些仍然是人类,而不是机器?而且,我们是否真的需要这样的界限?也许我们必须改变对权利的理解,说不仅人类有权利,动物、机器......和树木也有权利。看看机器,这听起来更加吸引人:最后,有这样的想法,他们也应该纳税。他们难道不几乎成了公民吗?另一方面,如果我们考虑以下标准,他们并不是“完全的主体”:

这一点至关重要,因为它挑战我们重新审视主体是谁的问题 - 这个问题将在后面再次提到。

(ii) 砍伐雨林或在某些地区野蛮干预环境以提取其他地区所需的原材料,损害了人们的生计和生活现实。

这两个例子明显表明,与现代性/现代化、人类和权利等术语相关的所有模糊性和歧义都源于这样一个事实,即它们本身并没有提出一个实际上应该引导任何法律辩论的问题,自从马库斯·图利乌斯·西塞罗在当时对塞克斯图斯·罗西乌斯·阿梅里努斯的轰动审判中提出这个问题以来:谁受益?

换句话说,关于行动与行动者的问题,即谁有权力决定历史政治和社会经济过程的方向,必须考虑具体的条件和利益的定义 - 其范围和范围。

我们可以假设这与卡尔·马克思所讨论的情况非常相似,他批评普鲁东,并表示他:

从与商品生产相对应的法律关系中获得了他的“永恒正义”的理想:因此,可以注意到,他证明了商品生产是一种像正义一样永恒的生产形式,这会安慰所有善良的市民。然后,他转过身来,试图根据这个理想来改革实际的商品生产和相应的法律体系。当我们说它与“永恒正义”、“永恒公平”、“永恒互惠”和其他“永恒真理”相矛盾时,我们对“高利贷”了解得更多吗?与教会的祖先们说它与“永恒的恩典”、“永恒的信仰”和“上帝的永恒旨意”不相容时,我们真的了解得更多吗?

(Marx, Karl, 1867: Capital Volume I; in: Karl Marx, Frederick Engels Collected Works Volume 35; Lawrence & Wishart Electric Book, 2010: 96 f.)

换句话说,我们来到了当前思考的下一阶段,关注行动空间的“操作层面”:考虑到当今世界和全球互联程度,我们不是在寻找什么是共同的,这也意味着要考虑排斥的机制 - 再次我们要问:谁会从中受益?

共识与功能/目的

首先,往往很难明确主要问题:考虑到人类是社会性生物这一事实,最终的出发点当然是共识:它是定义的。但同时它也是被定义的,也就是说,人类如何理解自己,会反映在他们塑造共识的方式上。显然,在一个某一阶级强势统治和权力主张的社会中,这与一个存在阶级但它们之间关系较为平等的社会不同;同样显而易见的是,对共识的理解取决于可用资源、地区背景等等。重要的是,无论参考哪个方面,都会引入两个额外的、几乎总是有效的标准,它们充当横向指南:时间和空间构成了活动的框架。当然,时间和空间是否被认为相关也取决于权力。

因此,我们必须以不同的方式来构建共识,调查功能性的参考。 “谁受益”与另一个问题融为一体,或者我们可以说它被转化为“Quid est?”的问题 - 为了什么?活动的目标、目的、目标是什么,从而为立法提供了基础。

多样性与共识

弗里德里希·恩格斯(Frederick Engels)指出:

根据唯物史观,历史的决定性因素最终是立即生活的生产和再生产。

(Engels, Frederick, 1884: Origins of the Family, Private Property, and the State. Preface [to the First Edition]; in: Karl Marx Frederick Engels. Collected Works. Volume 26. Frederick Engels. 1882-89; Lawrence&Wishart electric book: 131 f.)

在考虑这一点的同时,进一步承认:

如果我们假定存在共同生产,时间因素自然仍然至关重要。社会需要生产谷物、牲畜等的时间越少,就越有时间进行其他的生产,无论是物质的还是精神的。就像一个单个个体一样,它的发展广泛性、快乐和活动的程度取决于节省时间的多少。最终,所有经济都是关于时间的经济。

(Marx, Karl, 1857-61: Economic Manuscripts Of 1857-1858. [First Version of Capital]; in: Karl Marx Frederick Engels: Volume 28: Marx 1857-61; London: Lawrence & Wishart, 2010: 109).

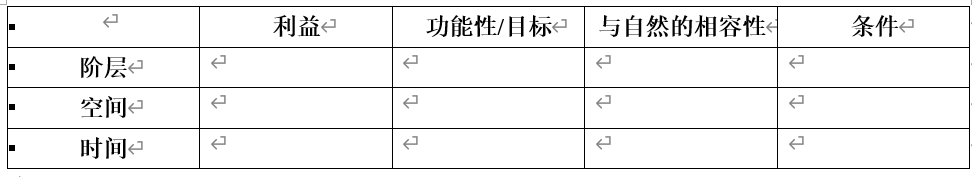

我们最终的目的是指导我们的活动,概括起来包括(i)维持存在和(ii)优化时间的使用,以实现从受限制的、预定义的用途中解脱出来的目标。挑战在于首先确定在这种框架内的分析“选项”,考虑到前面关于抽象的讨论,即我们最多只能在抽象层面上得出一个虚幻评估的框架,但不能实际应用。因此,在制定人权框架的目标下,必须考虑以下重要的四个广泛领域,即利益、功能/目标、与自然的兼容性和条件 - 在这里我们也看到了抽象的问题:

抽象就是忽略了更具体的决定因素:但恰恰是这些因素在实践中非常重要。

(Schopenhauer, Arthur 1819: Die Welt als Wille und Vorstellung; Ludger Luetkehaus (ed.); based on the last edition from the author; Feldafing: Haffmans Verlag bei Zweitausendeins, 2018: 104; Translation P.H.)

这与卡尔·马克思的观点完全一致,他说:

具体之所以具体,是因为它是许多决定的综合体,因此是多样性的统一体。在思考中,它因此显现为一种总结过程,作为结果,而不是起点,尽管它是真正的起点,也是感知和构思的起点。第一个过程将全面的视觉化简化为抽象的确定性,第二个过程通过思考从抽象的确定性出发,导致对具体的再现。

(Marx, Karl, 1857-1858: Economic Manuscripts (First Version of Capital); in: Karl Marx Frederick Engels. Collected Works. Volume 28: Marx 1857-61. Karl Marx: Economic Works 1857-1861; Lawrence & Wishart Electric Book, 2010: 37 f.)

现在将注意力转向决定现代化和人权的层面,以下矩阵提供了一个首要的实际工具箱:挑战在于确定每个领域的最低公共分母以及各种可能的组合 - 无论是水平还是垂直。因此,说这是一个工具箱可能有点过于夸大其词。实际上,这更像是进一步讨论的框架,随着现代多样性的发展,朝着对人权意义的共识迈进。

以下是建议的基本定义视角——为了进一步阐明,我们可以参考卡尔·施密特(Carl Schmitt)的观点,他表示:

某物是否有价值以及价值多少,某物是否值得以及值多少,只能从一个 - 明确的 - 立场或观点来确定。价值哲学是一种点哲学,价值伦理学是一种点伦理学。观点、视角、评估点、视点是其词汇中经常出现的关键词。它们既不是观念也不是范畴,也不是原则或前提。它们只是点。它们在一个纯粹的透视主义体系中,一个参照体系中。因此,每个价值都是一个点。

(Schmitt, Carl, 1960: Die Tyrannei der Werte; With a postscript by Christoph Schoenberger; Berlin: Duncker&Humblot, 2020: 42; own translation)

这个声明特别有趣,因为施密特在同一作品中强调,实际上价值被推向仅被视为经济范畴,仅在交换过程的背景下获得意义,充当操作数,因此在法学的角度来看,它不能满足所需。克里斯托夫·肖内贝格(Christoph Schoeneberger)通过批判性讨论卡尔·施密特和恩斯特·福斯托夫(Ernst Forsthoff)之间的争论强调了这一点,后者强调只有萨文基(Savigny)提出的四条解释规则在法律中才有关联。这些规则包括语法解释(措辞)、历史解释、系统解释和目的解释。尽管可以争论所提出的纯粹程序是否真正适用于目的解释,至少在福斯托夫的解读中,价值不应在法学中发挥作用。而施密特在另一部作品中表示:

立法国家是一个可以通过非个人、因此是一般的、预先确定的、因此是永久的标准来衡量和确定的国家,在这个国家中,法律和法律的实施、立法者和法律实施机关是相互分离的。法律统治,而不是人、当局或权威。更准确地说:法律不统治,它们只是作为规范。统治和纯粹的权力已经完全不存在。无论谁行使权力和支配权,都是“基于法律”或“以法律的名义”行事。他所做的只是以合格的方式维护一个有效的规范。法律是由立法机关制定的,但立法机关既不统治,也不执行或应用其法律,而只是建立有效的规范,以这些规范的名义,法律主体和法律实施机关才被允许行使国家权力。

(Schmitt, Carl, 1932: Legalitaet und Legitimitaet; Berlin: Duncker&Humblot, 21028: 8, Translation P.H.)

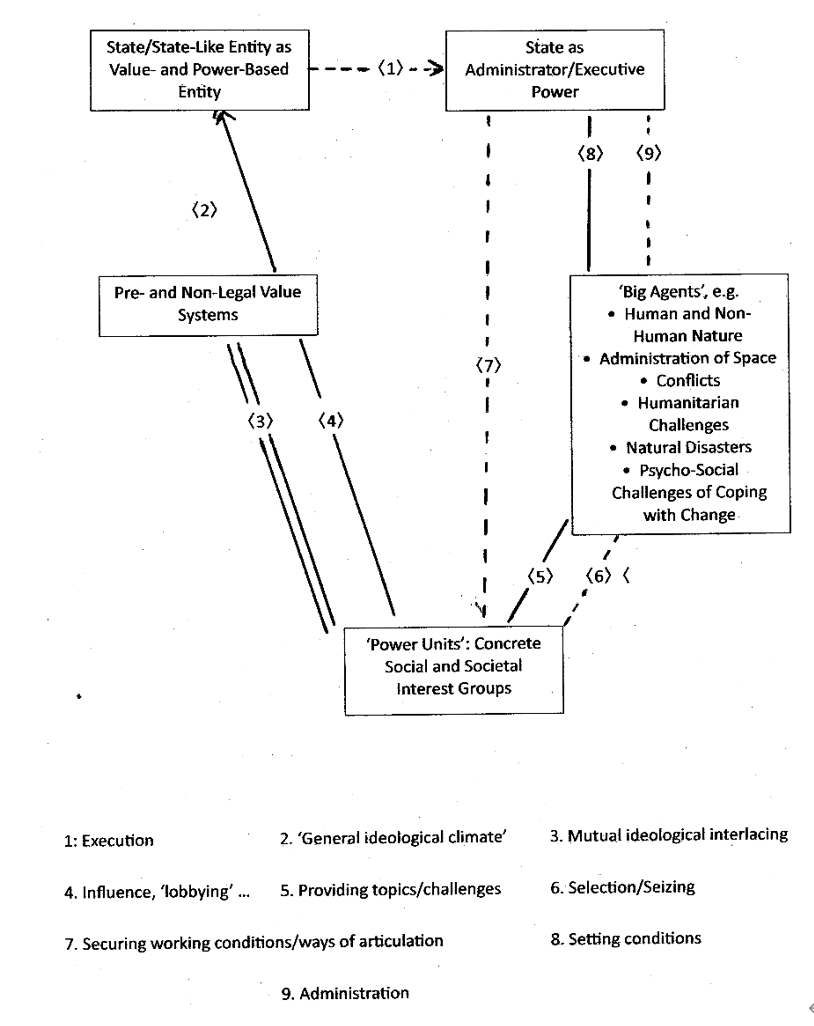

——这个简短的引入是为了显示法学的一个主要问题,即其处于一个张力场中,可以粗略地表示如下:

这清楚地表明,试图将法律问题仅限于程序性方面的任何提议都不足以解决问题,最多只是自欺欺人。 同样,将价值问题仅限于经济领域的批评也存在问题:

i. 在资本主义的光环下,经济化确实将所有价值问题归结为交换问题 - 然而,这忽视了这种评估是基于对经济性质的问题理解的,因为它参考了交换的维度。

ii. 忽略了经济过程的核心是生产的事实。

iii. 此外,随后忽略了生产不能仅限于商品的生产 - 正如之前提到的,参考弗雷德里克·恩格斯(见第11页),这涉及到生产和再生产日常生活。

iv. 因此,改变了价值问题 - 也许将其带回到起源:那么最初的估价是关于积累“生活中的美好”,无论是个体还是社会;这种最初的估价已经被原始积累打断 - 后者是过度单一的现代化的矛盾结果。只有这种过度单一的现代化,而不是其他,才意味着将一切都简化为可计算的可交换性。

总之,可以将避免原始估价与原始积累相比较,这正是让·雅克·卢梭可能在他心中所想的栅栏,他说过:

第一个在围住一块土地后,突然想到说:“这是我的”,并且找到了足够天真的人相信他的人,他才是真正的建立文明社会的创始人。如果有人拔起桩木或填平沟渠,然后对同伴们喊道:“小心听信这个骗子;如果你们忘记了地球上的果实同样属于我们所有人,而地球本身却不属于任何人,那么你们就会迷失。”那么有多少犯罪,有多少战争,有多少谋杀,有多少不幸和恐怖,那个人将会拯救人类,拔起桩木或填平沟渠的人将会救人类,因为地球上的果实属于我们所有人,地球本身不属于任何人!

(Rousseau, Jean-Jacques, 1755: Discourse on the Origin and the Foundations of Inequality Among Mankind; in: The Social Contract and The First and Second Discourses; Edited and with an Introduction by Susan Dunn; with essays by Gita May Robert N. Bellah David Bromwich Conor Cruise O’Brien; New Haven/London: Yale University Press; 2002; 69-148; here: 122 f.)

这样的栅栏为汤姆·索耶等个性培养了土壤,他只是让别人干活,并让他们付出报酬以便允许他这么做。不可否认,出现了两个问题:

I.

将与(人类)权利有关的辩论政治化是非常有问题的。然而,需要谨慎对待,因为对政治化的理解很容易出现错误。通常的理解经常涉及到政治作为行动者/行动群体自身利益的战略行动的问题。这显然是对原始含义的严重曲解。原始含义指的是将政治视为社群事务中的积极参与,这涉及到整个社群的利益。孔子和柏拉图是这种理解的支持者;亚里士多德可以看作是第一个系统地以概念方式阐述这一理解的人。他提到了幸福——“eu”代表好,“daimon”代表精神。从这个角度来看,政治化当然最终是人权的特征。这种理解也是具有挑战性的,需要考虑社群是什么,社群的成员是谁。

在第一个问题上,社群是什么的问题,以下可以作为一组参考,允许提出相关问题,接近我想要提出的日常生活的形而上学。显然,这里提到了伊曼纽尔·康德的著作。

• 共同性的参数:

- 响应能力

- 凝聚力

- 社会阶层和阶层的兼容性 I

- 空间,包括不同层次的自然的兼容性 II

- 时间,包括不同层次的自然的兼容性 III

• 现代性的参数:

- 扩展范围的定量和定性考虑

- 社会经济安全

- 时间安全

- 社会和个人的授权

- 非民族主义

• 多样性的参数:

- 社会经济安全

- 无关非实质性差异

- 政治经济主权

• 可比性的参数:

- 责任

- 可理解性和可翻译性

- 与共同性的兼容性

• 人类的参数:

- 社会响应的双重参照

+ 社会/制度

+ 个人/相互关系

- 对自然的三重参照

+ 个人社会经济需求,包括个人健康

+ 社会社会经济需求,包括公共卫生

+ 在可持续性下的适当性

• 时间

• 空间

• 不同的资源

• 权利的参数:

- 完整性

- 社会和个体的主权

- 与责任的联系

+ 跨阶层

+ 跨时间

+ 跨空间

+ “跨自然”

II.

尽管这很有价值,但只有在能够找到令人满意的主体理解时才有意义。用问题的形式表达:是谁或什么在定义权利?是谁或什么在评估参数?之前,主要方面已经被提出(第10页)。如果我们将这与现代性和刚刚提到的参数联系起来,我们再次得出结论:

最终,所有经济都是时间经济的问题。(见第13页)

然而,在这里,我们并不关心生产和再生活的时间。相反,我们现在关心的是我们可以称之为生存时间 - 这在现代性的第一个参数,即扩展 - 定量和定性地 - 考虑的范围方面非常重要。这是关于自由的问题:

黑格尔首次正确陈述了自由与必然性之间的关系。对他来说,自由是对必然性的洞察力[insight into necessity]。'只要它没有被理解[begriffen],必然性就是盲目的。'自由不在于摆脱自然法律的独立幻想,而在于对这些法律的认识,并在这种可能性中,可以系统地使它们朝着明确的目标发展。这在外部自然法则和统治人类自身的身体和精神存在的法则之间都成立 - 这两类法律在思想上可以分开,但在现实中不能分开。因此,意志的自由意味着只有在了解主体的情况下才能做出决策的能力。

(Engels, Frederick, 1878: Anti-Dühring. Herr Eugen Dühring's Revolution in Science; in: Marx, Karl/Engels, Frederick. Collected Works. Volume 25: Engels; Lawrence&Wishart, electric books, 2010; 5-309; here: 105)

以动态方式解释这一点,意味着人类作为社会存在,渐渐地将自己融入自然之中,不仅认识到而且承认了对自然的依赖,这至关重要。因此,人类在法律意义上仍然是唯一的主体,但他们也认识到自己是那些无法为自己辩护的人的法定代表。因此,特别是对于人权法来说,改变对法律主体的理解是合理的。到目前为止,我们有:

• 自然人和法人

• 法律人(persona ficta)

然而,后者实际上是自然人的一个联合体(universitas personarum),在法律上与法人几乎相同。在普通法传统中,我们发现对后者的区分:集体法人和独立法人,事实上,persona ficta实际上是一个唯一的职位持有人(例如教皇)。对于当前的辩论,我们可以与此联系:必须将独立法人想象成双重虚构:它既不是一个独立的人,来维护他/她自己的权利,也不是一个法人,来维护关联人的利益。相反,它是一个法律或法定的人,其义务是法律代表第三方的利益,即自然、风景等。这将带来重大的法律后果,包括语言(例如,“像一棵树或大海一样说话”)、财产、行为/实践和责任等方面的改变。这包括将自然视为“谈判伙伴”的尝试,从而重新定义人权——特别是在这种关系中重新定义,而不是将其让给只能通过蛮力来维护自己的自然。

适当的总结性评论可用于结束前面的思考。整个主题涉及到现代化、现代性和人权的所有方面都应被视为高度争议的 - 我们应该知道这是法学的原则,由西塞罗规定的,他问"谁会从中受益?",后来由亨利·桑纳·缅因强调,指出了规范体系的发展性质从地位到契约,进一步由理查德·冯·耶林格关于《法律斗争》的研究进行了讨论。在学术和政治方面,理解多样性和思考理解的内容是非常必要的。只有充分认识到与这些话题相伴随的紧张关系,才能让我们真正欣赏多样性,充分承认所有合作伙伴,而不是强加任何经济力量于彼此。因此,事情本身是这样的,不是指的是永远和无处不在的给定,而是指的是对它的理解,考虑到所有的物质条件和后果,考虑到所有的条件。

显然,本次活动的四个广泛主题,即:

1. 文明之间的交流与互学以及现代人权哲学的发展

2. 现代化与每个人的自由全面发展

3. 在现代化进程中的可持续发展

4. 数字时代人权文明的演变,

都是实际挑战的核心,分析和战略发展可以为其提供服务。

京公网安备 11010102003980号

京公网安备 11010102003980号