内容提要:从古典自然法的先于人类意志的客观法则或道德秩序到现代自然法的源于人类意志的主观诉求或权利,构成了从义务论到权利论转向的古今之争。施特劳斯在古今之争的视域中衡量霍布斯的法权哲学,认定其为现代自然权利论的奠基人。沃伦德借助霍菲尔德的分析法学,勘定了霍布斯自然权利概念的特权属性,而既然霍菲尔德的特权与义务相反、与无权利相关,那么从自然权利中必定无法引申出义务,所以沃氏认为施特劳斯的论断需要修正。然而,沃伦德太过重视霍菲尔德法概念体系的静态分立而忽视了从特权向请求权的动态转化,因此霍布斯学者卡兰在这方面对他的反批判是成立的。与此同时,令沃伦德的研究更具理论意义的是,凭借其归属于霍布斯的自然法传统,沃氏把霍菲尔德的那种平面化的、两方当事人之间的法权关系改造为一种立体化的、三方当事人之间的法权构造,这构成20世纪法哲学的一项可能的创新。

关键词:义务 自然权利 特权 沃伦德 施特劳斯

施特劳斯关于霍布斯的论断,中文学界可谓耳熟能详。简单说来,施氏在古今之争——从传统自然法的先于人的意志的客观法则或尺度转向现代自然法的源于人的意志的主观诉求或权利——的视域中来认识霍布斯的法权哲学,进而把其认作现代政治哲学的奠基人,这就等于说,在施氏看来,霍布斯第一个实现了从古典义务论到现代权利论的转换,所谓现代政治哲学的奠基,实质上也就是对现代权利论的奠基。而沃伦德则反其道而行之,在其成名作《霍布斯的政治哲学:义务理论》中他旗帜鲜明地提出霍布斯的义务论传统。从表面上看,沃伦德明确说在出版物中使他受惠最大的是奥克肖特和泰勒的研究,施特劳斯的名字仅在脚注里出现过5次,在正文中其并未提及施氏,而且更为要紧的是,在这5次脚注中有3次他还不是作为第一参考作者出现。虽如此,但熟读沃氏此书的人能从字里行间里看到施特劳斯的影子。

学者间的任何对话都建立在对概念、范畴进行严格勘定的基础上,沃伦德在与施特劳斯对话之前,就已经备好了自己的概念工具箱,这就是其对牛津日常语言学派的分析哲学或者更直接来说对霍菲尔德(Hohfeld)分析法学的消化吸收,在此基础上,其对施氏的现代权利论进行了一场深刻的批判。

一、沃伦德的霍菲尔德化概念武装

(一)霍菲尔德的权利理论

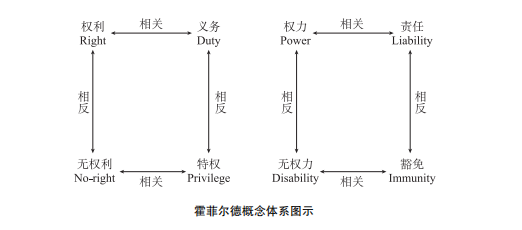

在讨论沃伦德的概念工具箱之前,有必要扼要地交代一下霍菲尔德的权利法学。霍氏在边沁、奥斯丁、格雷等人研究的基础上,首次明确提出以8个基本概念及其相互关系作为一切法律关系分析的“最小公分母”,为了逻辑的闭合,其把其中的法律关系又进一步区分为相关关系和相反关系两种,如下图所示。

这里的“权利”(狭义上)、“特权”、“权力”与“豁免”是我们日常所说的广义的权利概念在不同情境和关系中所呈现出的不同含义,它们被统称为法律上的利益,而图中的“义务”“无权利”“无权力”与“责任”则被统称为法律上的负担。那么如何理解这些概念的内涵呢?结合霍菲尔德在不同场合给出的例子,我们可以一个简单的所有权关系进行说明。假设X对A块土地拥有一项完整的所有权,那么对该地块来说,Y则负有一项不进入该块土地的义务,X有权请求Y不进入或者对Y不进入该地块拥有一项请求权,这个请求权也就是上文中出现的那个狭义上的权利概念,与之相反,则是X无权利进入,所以权利(请求权)与相对人的义务相关而与自己的无权利相反。与此同时,相对于A地来说,X拥有进入的特权,或者说X没有义务不进入该地块,Y则无权利要求X不进入,所以特权与相对人的无权利相关而与自己的义务相反。现在假如X向Y发出一项出卖该地块的要约,那么Y即拥有通过承诺改变A地所有权关系的权力,X则必须承受相关的责任,反之,Y则无权力改变该种法律关系的现状,X应享有相应的豁免,即免受Y的权力干预。通过一个简单的所有权关系大致可以厘清此中概念的精义,但复杂的地方恰恰在于与本文直接相关的“特权”概念,诚如一位民法学者所言,“privilege(特权——引者注)是霍菲尔德理论中最为艰涩的但最为重要的一个概念”。

在霍布斯那里,权利,特别是自然权利,基本上等同于自由,“权利存在于做或不做某事的自由之中”,“著作家们一般称之为jus naturale的自然权利,是每个人为其本性的保存,在其意愿的时候运用自身权力的自由”。霍菲尔德亦把特权意义上的权利近乎自由看待,“与法律‘特权’最接近的同义词或许是法律‘自由权’或法律自由”。但如果我们细致推敲这两个概念,它们之间又有些微不同。霍菲尔德曾借用格雷提出的“沙拉案”予以说明,大致如下。假如甲、乙、丙、丁为沙拉的主人,那么他们可对某A说,“你想吃沙拉尽可以吃;我们许可你吃,但并不保证不干预你”。此时我们可以说A有吃沙拉的特权,所以即使其把沙拉吃完,他也不曾侵犯到谁的权利,但其并不享有请求沙拉的主人不能干预他吃沙拉的权利,即使他们把沙拉放到A找不到的地方,他们也不曾侵犯到A的权利,这就是说,他们没有向A提供沙拉的义务,换算成权利话语的话,即是他们拥有不让A吃到沙拉的特权,由此可见,在同一件事上,可能存在两种对立的特权。正是由此可以看出特权与自由的细微区别,因为一般来说自由往往伴随着请求权,至少是相对方不予干预的请求权,否则,这个自由可能就是无意义的,但对严格的法律推理来说,特权并非如此,所以两者的一个重要区别在于,自由往往有保障,而特权则没有。但在霍布斯以及霍菲尔德那里,自由显然并不伴随着请求权,而是一种无义务的自然自由。虽然自由与特权都可用无义务予以表达,但是,“要表达对义务的单纯否定,‘特权’便是最恰当也最令人满意的术语”。

(二)沃伦德对霍菲尔德权利理论的接受

在研究界,霍布斯意义上的权利特别是自然权利,往往被解释为自由权或者特权,在这方面,沃伦德可谓始作俑者。他认为霍布斯一般在两种意义上使用权利一词,一是一个人在道德上有资格去做的事情,二是一个人没有义务去放弃的事情,并认为后者在霍布斯那里更常见,亦更具哲学上的重要性,第一种权利只是义务的影子,而第二种权利是义务的对立面,一项权利就是一项免于义务的自由或者对义务的豁免。这一研究范式似乎支配着后来的霍布斯研究。高希尔(Gauthier)认为霍布斯的自然权利意味着一个人可以做某事,而并不意味着一项对其他人的请求权,自然权利并不关联相关的义务。卡夫卡(Kavka)也主张,自然权利是霍布斯体系中的基础权利,一如高希尔,他把这种权利当作许可(permission)权,其并不关联其他人的相关义务。汉普顿(Hampton)更是明确提出,霍布斯的权利是一种特权或自由,是义务的相反面,“如果我有以一种特定的方式使用土地的自由,那么我可以如我所愿地使用抑或不用”,同时也意味着其他人无权利要求我用还是不用。新近以芮格林(Zagorin)为代表的学者亦认为,“霍布斯式的自然权利与一种特定的自由观念交织在一起”。敏锐的读者可能看出,虽然除了汉普顿之外,这些作者并没有直接在文中或参考文献中提及霍菲尔德的名字,但这种权利研究范式无疑直接或间接地受到霍氏的极大影响,沃伦德也不例外。

20世纪哲学迎来了所谓的“语言学转向”,而就在沃伦德就读牛津大学的那段时期,正是日常语言学派或者“牛津学派”势如破竹之时。除此之外,在个人交往上,沃伦德更是与该派的领袖人物奥斯丁(J.L.Austin)过从甚密,其在《霍布斯的政治哲学:义务理论》的“序言”中明确说道,“更直接说来,我受惠于奥斯丁、麦克拉艮教授以及哈里森先生对我的手稿的通读,并感谢他们给予的宝贵建议和批评”。基于沃氏的学缘以及其在著作中所展示的对法学家奥斯丁以及法律实证主义的熟稔,我们可以合理认为其也必定熟悉霍菲尔德的分析法学。而且更重要的是,从沃伦德对霍布斯式权利的分析过程中,我们也明显可以感受到浓郁的霍菲尔德式权利分析的风格。比如,沃伦德把一项权利界定为“一个人没有义务去放弃某种东西”;比如,在霍菲尔德的概念体系中,特权只存在被否定而不存在被转让的问题,因为它是一种消极的权利,而沃伦德也认为“自然权利只能是一种免于义务的可能性的自由,因此严格来说,谈论转让自然权利是没什么意义的”;再比如,在讲到对主权者行为的授权与他的权利时,沃伦德说,“这可能意味着,在主权者的特权(privileged)行为之外,尚且需要公民的积极协助”,这里沃氏更是直接使用了霍菲尔德的特权(privilege)概念。凡此种种,无不表明沃伦德深受霍菲尔德权利分析理论的影响,可能只是因为彼时学术引证习惯等因素的影响,其没有直接提及霍氏而已。在概念勘定的基础上,沃伦德展开了一场与施特劳斯的严肃的思想交锋。

二、沃伦德与施特劳斯的思想交锋

(一)义务本位与权利本位之争

施特劳斯对霍布斯的兴趣贯穿其学术生涯的始终,其间除在霍布斯的定位以及其政治科学与自然科学的关系等个别问题上有所调整之外,其基本观点一仍其旧,主要体现于其早期著作《霍布斯的政治哲学:基础与起源》一书中。该书包含“前言(含美洲版前言)”以及八章正文。在“前言”中,施特劳斯开门见山甚至有些迫不及待地做出一个关于自然法古今之变的论断,即“传统的自然法,首先和主要地是一种客观的‘法则和尺度’,一种先于人类意志并独立于人类意志的、有约束力的秩序。而近代自然法,则首先和主要是一系列的‘权利’,或倾向于是一系列的‘权利’,一系列的主观诉求,它们起始于人类意志”。这段话可谓本书的点睛之笔,施氏以此拉开了持续其一生的古今之争问题意识的序幕。在此基础上,霍布斯被放在这个大的范式变迁的框架中进行衡量,“霍布斯显然不像传统学说那样,从自然‘法则’出发,即从某种客观秩序出发,而是从自然‘权利’出发,即从某种绝对无可非议的主观诉求出发;这种主观诉求完全不依赖于任何先在的法律、秩序或义务,相反,它本身就是全部的法律、秩序或义务的起源”。如此一来,霍布斯的政治科学就既不同于那种理想主义客观道德秩序的主张,也不同于那种纯自然主义的欲望原则,而是居于两者之间,而要认识这种居间的性质,施特劳斯认为存在一个巨大的障碍,那就是试图把霍布斯的政治哲学建立在现代自然科学的基础上。实际上这种障碍不仅来自学术界对传统的惯性类比,更是来自霍布斯本人关于其哲学三部曲的自我宣称,但施氏认为这种类比注定是迷惑人的,因为现代形而上学不像传统形而上学,其是去目的论的,所以用现代自然科学的概念无法认识人及其道德和政治生活,亦无法区分“权利”与纯粹的自然欲望之间的关系。他接受罗伯特森的见解,认为霍布斯的权利原则建立在一种独特的人生观和道德态度的基础上,而这种人生观和道德态度的取得是霍布斯在传统和现代科学之间左突右闯出来的结果,因此如果把这种左突右闯的过程纳入霍布斯著作体系特别是早期著作体系之中进行比较和考察的话,就能准确地把握这种独特的人生观和道德态度。为此,施特劳斯用了大概四章的篇幅,以霍布斯的教育背景、职业经历、早期翻译史为经,以其著作体系为纬,经过慎密的探究,解读出作为霍布斯政治科学质料的“新的道德态度”。这种新的道德态度,从形式上看,就是中等阶级德行对贵族德行的取代,从实质上看,就是一种新的激情观。经过这一思想旅程,就印证了施特劳斯在本书前面的论断,即霍布斯政治哲学的真正基础不是自然科学,而是人性论,其归纳起来就是“两条最为确凿无疑的人性公理”或者两种人生观的对立:一方面是虚荣自负,其是自然欲望的根源;另一方面是对暴力造成的死亡的恐惧,它是唤醒人的理性的那个激情。前者是非正义的终极原因,而后者则是全部正义和道德的终极原因。

如果仅仅只是揭示出霍布斯的道德观的话,这或许并没有多大的意义,因为每个时代甚至每个人都有自己的道德观,凭什么霍布斯的道德观就有权利这么值得阅读和书写呢!施特劳斯显然不会止步于此,“霍布斯政治哲学的起源演化的结果,不是这个道德态度本身,而在于它的普遍意义的展开”。这里的“普遍意义”可能体现在两个方面,一是对霍布斯政治哲学的意义,二是对政治哲学本身或者说古今政治哲学的意义。就前者而言,道德态度只是霍布斯政治哲学的质料或实体,其必须结合自然科学的方法才能成就霍布斯的政治科学。在这点上,无论在《霍布斯的政治哲学:基础与起源》还是在后来的研究中,施特劳斯对之都缺乏深入的认识,原因既在于施特劳斯没有把握住霍布斯式形而上学的意涵,还在于他把霍布斯的自然科学简单地等同于作为方法的分析—综合法,这个工作到了法国学者扎卡那里才得到一个融贯的体系化解释。而后者,亦即因霍布斯开创的“新的政治科学”以及由此引发的古今之争,才是施特劳斯的重心所在,“按照霍布斯的论断,道德和政治的基础,不在于‘自然法’,就是说,不在于自然义务,而在于‘自然权利’。‘自然法’的全部尊严,完全来自它是‘自然权利’的必然后果这样一个事实。从这个观点来看,我们就能够最充分地认识霍布斯与柏拉图和亚里士多德所奠定的全部传统之间的对立,从而同时最充分地认识霍布斯政治哲学的划时代的重要意义”。

如果把“普遍意义”看作哲学的根本所在的话,那么施特劳斯对霍布斯的道德人生观的勘定就仅具手段性意义,其真正所要传达的教诲就是从义务论到权利论的古今之变,如果以此来把握霍布斯的话,那么这本书可能更应称为《霍布斯的政治哲学:权利理论》而不是《霍布斯的政治哲学:基础与起源》。而沃伦德则恰恰相反,认为霍布斯道德和政治哲学的核心主题是义务,并且认为这种义务一体贯穿于从自然状态到政治社会的全过程,而权利,经过前文的勘定可知,在霍布斯那里,其典范用法不是指一个人做某事或者拥有某物的资格,而是指一个人没有义务放弃去做某事或拥有某物。如果这样的话,那么霍布斯意义上的权利,一如霍菲尔德的特权,并不勾连权利相对人的义务,其只是对义务进行逻辑或经验分析的结果,比如,生命权指的不是相对于他人的请求权,而只是一个人没有义务放弃他的生命,其并不意味着其他人不能基于某种理由杀死他,当然在其他人这样做的时候他也没有义务不经搏斗而屈服。一如前文所说的“沙拉案”,那么这样一种特权意义上的权利概念能否支撑得起施特劳斯的那个论断呢?因为如果换算成霍菲尔德术语的话,那么施特劳斯所说的权利更多的是一种请求权意义上或者真正意义上的权利,所以反对对霍布斯权利概念进行霍菲尔德化特权解读的霍布斯学者卡兰(Curran)引施氏为同道,因此沃伦德也才说,“因其(霍布斯——引者注)把国家建立在权利的基础上,所以他常常被称为现代政治哲学之父;或者,他被视为从‘自然权利’中演绎出义务。然而,这样的看法需要修正”。虽然在说这句话时,沃伦德既没有在正文中,亦没有在脚注中提到施特劳斯的名字,但明眼的读者一眼即可看出他说的分明就是施特劳斯。沃伦德之所以如此论断,是因为第一项主张中的“权利”一般指的是实体性资格或请求权,而霍布斯的权利概念显然不是这样;而对后一项主张来说,其更是一种逻辑悖论。因为如果权利意味着免于义务的话,那么正如有不能建立在无的基础上,所以义务也不能建立在无义务的基础上。因此施特劳斯的“看法需要修正”,实际上也就是施氏的《霍布斯的政治哲学:权利理论》应该修正为沃氏的《霍布斯的政治哲学:义务理论》。当然,这种沃伦德的论断能不能成立尚待下文分解。

另外值得一提的是,沃伦德否认施特劳斯的法权转换论,并不意味着其认为自然权利论是没有意义的,“视一种纯粹的形式原则构成一种自然权利,这不是无意义的”,“通过否定性的推论,法律的这些有效性条件规定了那些在其中不存在对上帝或人的义务的情境,因此也就不存在责任和惩罚。它们可被当作要不是一种最小限度的并可能是惟一合理的自然权利理论的阐述,要不是对‘义务’和‘法律’术语进行分析的一个开端。在这个意义上,比起霍布斯的义务理论,他的权利理论更为根本”。因此,从这个角度说,施特劳斯的论断仍然是成立的,只是我们需要对之以足够的警惕,不仅因为两者“权利”概念的差异不可以道里计,而且因为义务仍是霍布斯哲学体系的第一概念,权利乃是对其进行分析的结果。

(二)义务来源之争

如上所述,与施特劳斯不同,沃伦德认为霍布斯哲学的基础不是作为一种特权的权利,而是义务。为了推进对霍布斯义务论的研究,沃伦德首先勘定义务一词的含义,他反对奥克肖特的理性义务概念,认为在霍布斯那里,只存在物理性义务和道德义务,而物理性义务更多只是一种修辞,在霍布斯哲学中几乎不发挥什么作用。其次,沃伦德借助几个核心概念把霍布斯的义务理论激活并铺展出一个体系,这包括义务的根据、有效性条件以及义务的工具等,通过这些概念的操作,沃伦德就能把一些看上去模棱两可甚至被遮蔽的关系揭示出来。所谓义务的根据,指的是设立义务的根源,因其具有一定的猜测性,所以沃伦德把它放在其书的最后一编予以讨论,而且他说即使他的解释站不住脚,也不会影响对义务理论本身的理解。沃伦德着力的概念是义务的有效性条件和工具。义务的有效性条件指的是义务的根据要发挥作用使人承担义务必须满足的条件,它确定的是义务所要适用的人群种类,比如心智健全和成熟之类,因此反过来看,其就成了去效力化原则,因为如果一个人心智不健全或不成熟的话,那么他就不负担义务。根据霍布斯的理论,义务的有效性条件主要包括:第一,一个人必须能够知晓使其负担义务的法律;第二,其必须能有一个充分的动机去践行该法所规定的行为,亦即“应当蕴涵能够”原则,这两条是根据霍布斯的义务概念所做的逻辑推导,但对牵涉具体行为中的动机,其还必须辅之以霍布斯的经过经验反思的心理学原则,比如根据该假设,一个人没有充分的动机杀死自己,等等。

如果读者还没忘记前文述及的霍布斯的权利概念的话,那么我们就可推出义务的有效性条件实际上也是一种权利表达,有效性条件的缺失,也就意味着一个人享有免于义务的自由,亦即享有某种权利,由此可以看出,沃伦德一反施特劳斯把权利当作霍布斯哲学基础概念的做法,其主要把权利放在义务的有效性条件的概念构造下进行把握。但我们这样说并不意味着权利概念能完全被义务概念所笼罩,因为正如沃伦德所说,从义务目录中我们只能推出什么不是义务,不能得出什么不能成为义务,从权利概念的否定性推论中,只能得到什么可能是义务而不是什么就是义务。因此,在沃氏眼中,霍布斯在提出一个人有义务去做某事的理论之外,又提出了一个人没有义务去做某事的理论,这种完整的义务理论,既是理解霍布斯哲学的基础,也是其对政治哲学的独特贡献,如果以此观之,那么霍布斯哲学就仍是一种义务哲学而不是施特劳斯声称的权利哲学。义务的工具是引发义务的标准方法,关乎的不是为何而是如何负担义务的问题,在霍布斯体系中,引发义务的方法只有被动强加义务的法律和主动承担义务的信约。既然法律和信约是引发义务的方法,那么如果法律或信约无效的话,自然也就不负担相应的义务,因此在这个意义上,法律、信约的有效性条件也就成了义务的有效性条件,这就意味着它们亦可转换成权利话语。

霍布斯通常被视为契约论思想家,由此足见契约在其思想体系中的重要地位,其自然是沃伦德的研究重心之一。沃伦德的旨趣在于分析信约的有效性条件,为此他区分了信约无效的两种情形,一是从一开始就无效的,一是达成一段时间后无效的。对于前者,凡是违反法律的、要求行为人履行对他来说不可能之事的、剥夺危急情况下自卫权的、不知向谁履行的等都是自始无效的;而对于一个已经达成的信约也可能过了一段时间后而变得无效,这包括信约义务被履行完毕或免除的、随着情况的变化最初有效的信约的条件不再满足的、信约一方对另一方的履行意愿存在合理怀疑的。熟悉霍布斯的读者都知道,自然状态之所以是一种生存悖论,根本原因在于履约困境。在沃伦德看来,这不是因为自然法不是法或在自然状态中不存在道德义务,而是因为自然状态是一个普遍不安全的状态,因此信约的一方对相对方的履约存在普遍的合理怀疑,如上所述,正是由于这种怀疑,使得即使已经达成的信约亦变得无效。由此可以看出,在沃氏看来,正是普遍不安全所带来的对相对方履约意愿的合理怀疑,使得自然状态中的信约失去效力,那么相应地,义务也就处于悬置的状态,然而义务的悬置,并不意味着不存在义务,这就意味着自然状态并不是一个道德真空。政治社会与自然状态的最大区别在于,政治社会中的主权者能够维持基本的国内外秩序,即政治社会中的人普遍处于一种安全的状态,因此之故,信约当事人就不能因为安全或对相对方履约意愿的合理怀疑而使信约失去效力,因为存在一个权威且强有力的主权惩罚机制。由此也可看出,自然状态与政治社会的区别不在于是否存在义务,而在于是否存在一个权威性的权力机制,主权者并不创造义务,其只是创造一个保障义务得以履行的安全环境。

在这个问题上,施特劳斯却自始至终坚称义务源自契约,是自我施加的,如果换算成沃伦德的术语的话,在施氏看来,义务的根据是自由个体的自我意志,源自自我意志实际上也即源自同意与契约。在《霍布斯的政治哲学》中,施特劳斯说,“只有在未受束缚的自由人之间缔结的契约的基础上,义务才能产生”,“对霍布斯来说……否认一个自然法的存在,否认先于全部人类契约的某种义务制约的存在”;在《自然权利与历史》中,他声称,“所有对他人的义务都源自契约”,“一切实质性的义务都来自订立契约者的同意,并且因此实际上就来自于主权者的意志”。而沃伦德则认为,契约或者说信约只是引发义务的工具,其本身并不创造义务,虽然“霍布斯倾向于把公民的义务描绘成只是履行一项信约的条款,但是当他考虑这些义务的完整范围的时候,他事实上转而求助于一个更宽泛语境中的自然法”,也就是说,信约之所以有约束力或者能够产生义务,不是因为违约是形式上的自相矛盾,而是因为这是自然法的要求,所以义务源自自然法。

由上可以看出,一如奥克肖特,施特劳斯把义务建立在霍布斯所鼎立起来的个人意志上,而沃伦德则认为霍布斯仍寓于自然法传统,其义务建立在自然法之上,其间的根本区别在于对霍布斯自然法认识的不同。施特劳斯始终认为,在霍布斯那里,自然法不是严格意义上的法律,在《霍布斯的政治哲学》中,施氏明确说,“他(霍布斯——引者注)明言否认,自然道德法则,可能是任何真正的法律”,“就霍布斯而言,对自然准则的否定,可以在他的唯物主义的形而上学中,不容辩驳地显示出来”;在《自然权利与历史》中,亦认为,“道德法则就成了人们如果想要和平就必须得遵守的规则的总和。正如马基雅维里将德性化约为爱国主义的政治德性,霍布斯将德性化约为为获取和平而必需的社会德性”;在《论霍布斯政治哲学的基础》一文中亦得出类似的结论,“霍布斯……提出在建立公民社会以前没有自然法或者是没有独立于主权者命令的自然法”。而沃伦德则无比严肃地对待霍布斯的这句话:“理性的这些指令,人们常常冠之以法律之名,但这是不准确的:因为它们只是关于什么是有助于他们的保存和防卫的结论或定理而已;而严格意义上的法律,是有权命令其他人的人的言词。但是,如果我们把这些同样的定理视为有权命令万有的上帝的言词的话,它们就可被恰当地称为法律”。那么沃氏为什么要死死地抓住后半句那处于虚拟语气中的上帝概念呢?因为如果自然法只是慎虑性或反思性的定理的话,其就如劫匪情境一样而无法对人施加规范性的义务,所以如果要挽救霍布斯的义务理论,沃伦德就必须通过文本解释技术,把自然法当作真正的法律,只有真正的法律才能施加规范性义务,因为在霍布斯那里,法律不是建议而是命令,但“不是任何人对任何人的命令,而是他对一个先前就有义务服从他的人所发布的命令”,所以其必须祛除上帝的虚拟性面纱,才能建构起融贯的义务论。施特劳斯则明确否认上帝在霍布斯哲学体系中的位置,认为“否认宇宙创世,否认上帝主宰;这种信念,就是霍布斯自然状态概念的前提假设”,认为“霍布斯的学说是第一个必然无误地以一个完全‘启蒙’的,亦即非宗教的或无神论的社会,来作为社会或政治问题的解决之道的学说”,“霍布斯的无信仰是其自然状态教诲的必要前提”。如果没有上帝概念,那么自然法就不是真正的法律,那么也就没有规范性义务的空间,因此霍布斯哲学将在某种意义上成为一种纯粹的权力哲学,而这正是施特劳斯所坚持的主张。

三、对霍布斯权利论的霍菲尔德化解读的批判

如上所述,沃伦德开启了一股持续至今的对霍布斯的权利概念进行霍菲尔德特权化解读的学术潮流,并在此基础上,展开了一场对施特劳斯的深度批判。近年来,这种对霍布斯权利论进行霍菲尔德化解读的研究范式遭到了以霍布斯学者卡兰为代表的学者的严厉批判。综合卡氏理论,其批判的核心要旨在于,无论在自然状态,还是政治社会,如果把霍布斯的自然权利或者公民权利仅仅当作霍菲尔德意义上的特权或自由的话,这既会使我们看不到权利间的转移或运动,因此失去查看从自然状态到政治社会过渡过程中权利的内在机理发生变化的契机;又会使我们看不到主权者以及其他公民同胞对公民权利直接或间接的保障作用,因此如果戴上霍菲尔德牌眼镜的话,会扭曲霍布斯的权利理论,甚至使其很难成为一种权利理论。那么,卡兰的这种反批判对沃伦德来说意味着什么?其能够挽救施特劳斯的论断吗?

(一)关于权利转换问题

对霍布斯来说,从朝不保夕的自然状态走向和平的政治社会的关键一步即是弃权与授权的问题。就前者而言,即是霍布斯著名的第二自然法,“在其他人也愿意的情况下,在和平与自卫方面,当一个人认为必要时,他愿意放弃这种对万有的权利;并满足于他对其他人的自由像他所允许的其他人对他的自由一样多”。那么这种弃权能产生什么样的法权效果呢?霍布斯明确说,“一个人放弃对任何事物的权利便是剥夺自己妨碍其他人对同一事物享有权益的自由。一个人放弃或转让他的权利,并没有给任何其他人增加一个他原先没有的权利;因为根据自然,不存在每个人没有权利的事物:仅仅意味着他让出道来,为其他人享有其原有的权利而不为妨碍行为;这并不意味着排除了另外一个人的妨碍。因此,一个人的弃权对另一人来说,其效果只不过是在很大程度上减少了其行使原有权利的障碍而已”。由此似可看出,对霍布斯来说,自然权利的放弃或转让并不会改变当事人之间权利—义务关系的基本格局,改变的只是行使原有自由权的便利。正是基于这一理论,沃伦德断言,“那个放弃或转移权利的人就使自己承担了一项其过去所没有的义务,但是无论这项转移的权利是否给他们,其他人的权利则始终未变。因此,如果,比如,一个人向另一个人‘P’而不是‘Q’转移一项权利,那么,他将在某个方面负有一个不阻碍‘P’的义务,而在这方面对‘Q’则不存在这一义务;但是‘P’和‘Q’的权利则和从前一样”。如果说基于时代局限,霍布斯没有道出这种自然权利的放弃或转移在当事人之间产生的权利—义务关系变迁尚属情有可原的话,那么对一个受到二十世纪分析哲学特别是霍菲尔德分析法学影响的沃伦德来说,着实不应该看不出其中的这种法权点金术。因为霍布斯讲得很清楚,自然权利或者霍菲尔德式特权的转让,在当事人之间产生的法权效果是“意味着他让出道来,为其他人享有其原有的权利而不为妨碍行为”,这实际上就意味着在转让人身上产生了一个义务,与之相对,对对方当事人P来说,其就相应地增加了一项针对转让人“不为妨碍行为”的请求权。

如果我们把这种关系套上霍菲尔德式法概念体系的话,在这种语境中,特权的转让将在转让人身上产生一个新的义务,与此同时,对方当事人将增加一项权利或者原有的特权将变成一项真正意义上的权利——请求权或者沃伦德所说的资格。以此观之,当事人之间的法权关系格局将发生彻底的改变。或许沃伦德太过重视霍菲尔德四种权利间的截然划分,使其看不到权利间的转化而走向某种形而上学的权利观,所以在这个意义上,卡兰的批评是对的。也正因如此,其对施特劳斯的从自然权利,即特权中引申不出义务的批评是站不住脚的,但是这并不意味着施特劳斯就正确地把握住了其中的法理,如上所述,施氏认为义务源自静态的契约,而不是这种从特权向请求权动态转换过程中所引发的义务。当然个中概念分析的问题出在沃伦德而不是霍菲尔德身上,因为霍氏并不否认权利间的转移,只是因其英年早逝而在这方面没有充分展开,所以从这个角度说,卡兰对霍菲尔德的理解又是片面、肤浅的。然而,使问题变得复杂的是,由于自然状态缺乏沃伦德所说的“足够的安全”这一法律的有效性条件,所以霍布斯说,“自然法的效力不在外在领域,但对内在领域则始终具有效力,在服从行为不安全的情况下,履行的意志和意愿就被视为履行”。这就意味着由第二自然法所形成的行为义务处于悬置状态,而由于内在或良心领域始终是安全的,所以相关人则始终负有良心上的自然法义务。由此观之,除在同一的行为层面可能存在法权关系的转换之外,在不同于行为的良心、道德层面,则确定存在法权关系的转换,这种双重法权关系及其转换原理,可能是霍菲尔德的法律关系理论所没有能力承纳的,而这种立体化的权利-义务关系理论可能具有更广泛的适用性,对生活中的法律、道德现象也更具解释力。比如,关于超过诉讼时效的所谓“自然债权”问题,如果仅用这种平面化的概念体系是很难解释的,此时债权人之所以在受偿后债务人无权请求返还,根本原因可能并不在于权利与强制性的关系,而在于其仍负偿还的道德义务,所以此时就因法律与道德的关系交织在一起而呈现出一种立体化的法权构造,这是霍布斯或者通过沃伦德所建构的霍布斯法权关系理论所可能给法律与道德哲学带来创新的契机。

(二)关于公民权利问题

如上所述,沃伦德断定霍布斯的权利概念有两种基本的含义,一是请求权,二是特权,只不过后者是一种更常见且更重要的用法。但对主权者来说,其权利则是一种标准的请求权,即作为相对方的公民负担相关义务,而对公民来说,其权利更多的只是一种免于义务的自由,亦即特权。这是就整体上的政治或道德权利而言的,然而因为利维坦是一个人造人格,所以其只能遵循人造意志,即法律,进行统治,如此一来绝大多数的道德或政治权利都将转化为实证性的法律权利,其中会有相当多的公民权利相应地蜕变为请求权意义上的权利,甚至这种请求权可以拿来针对主权者,“当一个公民根据先前的法律而与其主权者就债务、土地或财物所有权,或任何关于劳役、身体或金钱方面的惩罚发生争议时,在主权者任命的法官面前,其有同样的自由(liberty)为其权利(right)进行诉讼,就像是针对另一个公民一样”。这酷似现代行政诉讼,在其中公民享有的权利就不仅仅如霍布斯所说是一种自由或者特权,而是一种请求权或者真正的权利。同理,在法律语境中,霍布斯的惩罚权就不再是如其所声称的那样是自然权利或者特权,而是转换成了请求权。

但在霍布斯学界,学者们所讨论的公民权利指的主要不是实证法意义上的,而是霍布斯所说的“公民自由”和公民的“真正的自由”。汉普顿等人的主流意见仍然认为这是一种霍菲尔德意义上的特权。倘若如此,那么霍菲尔德的权利—义务关系理论当然可以驾轻就熟地适用其上,但一如上文一样,使问题变得复杂的地方在于,霍布斯明确说过对公民权利,主权者有自然法义务保护之,“不管其是一位国王还是一个集体,主权者的职责(office)都存在于目的当中,即获得人民的安全,也正是为此我们才将主权权力付托给他;对之他负有自然法义务,并由此而向作为那种法律的作者的上帝负责,而且只向他负责”。正因为汉普顿等人坚守霍菲尔德的概念体系,使其看不到这种权利所能受到的错位保护,所以仍坚持其特权性质。但因为沃伦德固持霍布斯属于自然法传统,所以其能够看到这种政治或自然意义上的权利因主权者自然法义务的保护而可能产生的变化。如此一来,权利—义务就不再是同一层面上两方当事人之间的关系,因为很明确,自然法义务是对上帝而不是公民的,公民只不过是这种保护的受益人而已。所以我们现在看到,在这样一幅等级化的权利—义务构造中,不仅不像霍菲尔德法权关系那样只适用于两方当事人,因为这里存在三方当事人——公民、主权者和上帝,而且这种法权关系构造也不再是平面而是立体的,一方是政治的、自然的,一方是道德的、神圣的。因此,如果说卡兰的这种批评适用于汉普顿等人的话,那么其并不适用于沃伦德,因为在这里沃氏只是挪用而没有照搬霍菲尔德的理论,而且更为重要的是,在霍布斯的视域中,他把这种平面化的两方当事人之间的法权关系改造为一种立体的、三方当事人之间的法权关系,遂使该理论模型更具解释力。

由此可以看出,卡兰对霍布斯权利论的霍费尔德化解读的批判,虽然自有其深刻和可取之处,但不仅因为其对霍菲尔德分析法学的理解存在某种智识上的瑕疵,而且因为他的批判主要适用于高希尔、卡夫卡、汉普顿等人社会科学化的霍布斯研究而不太适用于沃伦德的规范化研究,所以其理论意义注定是有限的。除此之外,因为沃伦德认定霍布斯属于自然法传统,所以在法权关系的分析上,他能看到卡兰所看不到的那种立体化、三方当事人之间的法权关系构造,这亦可能构成一项重要的法哲学创新。

四、结语

在霍布斯研究界,沃伦德的名字往往与泰勒并列,被合称为“泰勒—沃伦德命题”,虽然这一命题只在义务论的“大体的轮廓”的意义上才能成立,如果说基于时代背景,泰勒义务论的政治意图大于学术意图的话,那么沃伦德的义务论显然更具学术思想的针对性,其对象即施特劳斯的权利论。当代思想界普遍接受施特劳斯关于霍布斯乃现代政治哲学奠基人的重要论断,施氏的问题意识为古今之争,核心要旨在于从义务到权利的法权转换论。作为一个深受牛津日常语言学派和分析实证主义法学影响的学者,沃伦德借助霍菲尔德的视角,分析出霍布斯权利概念的特权性质。在霍菲尔德那里,特权与义务相反而与无权利相关,如是,那么在沃伦德看来施特劳斯的论断就不能成立,因为施氏误把特权当成了实体性的请求权或者道德资格,在特权,即无义务的基础上,是无论如何无法建构出义务的。然而,沃伦德的论断并不能成立,因为他太过重视霍菲尔德概念体系间的静态对立而忽视了概念间的动态转化,自然人自然权利或者说特权的放弃或转让能使自己承担起一个新的义务,此时受让人的特权亦随之转化为真正意义上的权利或请求权。在沃伦德的法权分析中,更具理论意义的是,在构建霍布斯义务论的基础上,沃伦德把霍菲尔德的平面化的、两方当事人间的法权关系改造为一种更具解释力的立体化的、三方当事人间的等级构造,这构成20世纪法哲学的一种可能的创新。

(唐学亮,西安交通大学法学院副教授,哲学博士。)

【本文系教育部人文社会科学规划基金项目“霍布斯《论人》的翻译与研究”(项目编号:22YJA720009)、中央高校基本科研业务项目“早期现代西方主权理论研究”(项目编号:SK2022010)的阶段性成果。】

Abstract:There is a transition from the objective laws or moral orders that precede human will in classical natural law to the subjective demands or rights emanating from human will in modern natural law,and it represents a historical debate on the shift from an obligation-based theory to a right-based theory.Strauss,within the context of this transition across time,assesses Thomas Hobbes’s philosophy of law and recognizes him as the founder of modern natural rights theory.Using Wesley Newcomb Hohfeld’s analysis of jurisprudence,Howard Warrender assesses the privilege nature of Hobbes’s concept of natural rights and concludes that,since Hohfeld’s privilege is the opposite of obligation and related to no-right,obligations cannot be derived from natural rights.Therefore,Warrender argues that Strauss’s assertion requires correction.However,Warrender places excessive emphasis on Hohfeld’s static separation of the concept of privilege within his theoretical system,overlooking the dynamic transformation from privilege to claim rights.In this regard,Hobbesian scholar Carlan’s criticism of Warrender is valid.Meanwhile,Warrender’s research holds theoretical significance in that he,under the premise of being a part of Hobbes’s natural law tradition,transforms Hohfeld’s flat,two-party legal rights relationships into a three-party legal rights structure,which could represent a potential innovation in 20th-century legal philosophy.

Keywords:Obligation;Nature Rights;Privilege;Warrender;Strauss

(责任编辑 孟 涛)

京公网安备 11010102003980号

京公网安备 11010102003980号