内容提要:开端于1951年的广播体操是中国推行时间最广、普及率最高的群众性体育运动,深刻体现了国家对公民健康权的塑造。广播体操的历史起源和发展历程,与国家命运紧密相连,体现了鲜明的国家意志,旨在达成“塑造新人”的目标。广播体操的制度形态可以归纳为“军事模拟”“行政强化”和“市场竞争”三个阶段,契合了不同时期的目标和需求。以广播体操在中国的创设和推广为视角,有助于建构健康权的教义体系。根据健康塑造的目的和手段,可以将健康权的实现方式区分为国家健康事业、公民健康权利、社会健康产业和市民健康消费四种类型。国家健康事业经由立法机制,为公民健康权利提供制度保障和供给。健康权作为社会权,既有主观权利面向,也有客观价值秩序面向,从而确立公民个体的健康权主体地位。健康权的防御权面向排斥国家过度干预,健康受益权则直接对接国家的给付措施。社会健康产业和市民健康消费也需划定国家权力界限。由此,广播体操的发展需要调适其与国家整体目标和公民个体需求的关系,平衡运用行政和市场的方法,不断创新出更加符合多元需求的运动方案,积极参与健身市场的竞争。

关键词:广播体操 健康权 国家塑造 制度形态 权力边界

提出问题:理解健康权的两种范式

如何言说健康权的中国特色,如何阐释健康权在中国的实现路径,如何基于本土经验建构中国特色健康权的理论体系和规范体系,这些构成中国健康权的基本问题意识。回应和求解上述问题意识,主要衍生出两种学术范式:一是经验性的观察和总结,比如2017年国务院新闻办公室发布的《中国健康事业的发展与人权进步》白皮书将中国特色的健康权保障模式归纳为健康优先、预防为主、公益主导、公平普惠、共建共享五个主要特点;二是教义化的建构和阐释,比如学者基于健康权的复合结构,认为健康权既有消极权利面向(对健康外来干预的防御),也有积极权利面向(包括直接要求行政给付的主观受益权和间接要求权利保障的客观秩序保障权)。然而,这两种范式之间存在较大的理论罅隙和对话难度:经验性研究长于叙事,有助于铺陈中国特色健康权的话语体系,讲好健康权的中国故事,但是往往缺乏规范指向和建构功能,对于健康权的体系完善作用有限;而教义化分析长于建构,有助于推动中国特色健康权的法治发展,形成健康权的规范体系,但是往往忽视时代背景和历史语境,不能很好地处理规范之前(决定规范的生成要素)和规范之外(影响规范实施的外部条件)等问题。由此,本文尝试结合两种健康权研究范式,把规范研究的方法嵌入历史语境,以身体政治和权利保障为研究视角,建构具有中国特色的健康权话语叙事和规范理论,并据此阐明公民健康领域的国家义务、廓清国家对于公民健康的干预程度。

本文选取广播体操的创设和推广作为观察视角,通过广播体操的兴衰沉浮,展示这种全民健身运动背后的国家意志和个体权利。之所以选定广播体操作为研究例证,主要基于以下几个方面的原因:(1)就时间跨度而言,从第一套(1951年)创设迄今,“广播体操运动的历史几乎和新中国的历史一样久远”;(2)就参与规模而言,广播体操的普及率远高于其他体育项目,其参与范围和动员程度远远超出校园、国家机关和厂矿企业,成为真正的全民性健身项目,被称为“中国参与人数最多的体育运动”,也被誉为“国操”;(3)就制度化程度而言,广播体操自其创始就带有强烈的国家意志——多数民间自发兴起的健身项目,在发展到一定阶段后,都有不同程度的制度化(institutionalization)——因而通过对广播体操的观察,更能洞察和理解国家对于公民健康的期待和塑造;(4)就学术价值而言,目前关于身体政治的研究以及对于近代以来体育和民族主义的研究已经相当深入,但是对于广播体操的个案研究并未充分展开,显然广播体操和公民健康权之间有着更为密切的联系。

一、塑造新人的健康工程

1949年9月,作为新中国“临时宪法”的《共同纲领》就明确规定“提倡国民体育”,“注意保护母亲、婴儿和儿童的健康”,将其确立为新中国的文化教育政策的重要内容。在《共同纲领》草拟过程中,关于文化教育政策“讨论不多,简单的说来,就是民族的形式,科学的内容,大众的方向”。可以合理推论的是,之所以在《共同纲领》中确立国民体育和母婴健康政策,主要是为了改变新中国成立初期的孱弱国民体质。中央卫生部部长李德全在1950年向政务院所做的报告指出,由于国民党反动政府不重视人民健康事业,保健医疗机构简陋,分布不平衡,只为少数人服务,导致我国全人口的发病数累计每年约1.4亿人,死亡率在30‰以上,妇女生育绝大多数尚操之于旧接生婆之手,造成了40%左右的婴儿死亡率。由此新中国的国民体育应是民族的、科学的和大众的:民族的形式意味着要根据中国国情和现实需求,对体育项目进行中国化改造;科学的内容意味着要根据国民体质的客观水平,合理地设计体育运动的强度和内容;大众的方向意味着要改变体育只为少数人服务的局面,使得广大人民共享体育福利,落实共同纲领规定的“国民体育”。

(一)创设广播体操的直接动因

在《共同纲领》的指引和规范下,作为民族的、科学的和大众的体育形式,广播体操迅速被创设和推广,其中隐含着偶然性中的必然性。1950年冬季,时任全国体育总会筹委会秘书的杨烈女士向筹委会提交报告,建议新中国创编一套全民健身操。这份报告很快得到批准,杨烈与其在筹委会的同事刘以珍,参考了日本的“辣椒操”(日语中“广播”的发音与汉语“辣椒”相近,故得此名),确定了中国第一套广播体操的基本框架:一共10个小节,总长5分钟左右。事实上,日本的广播体操也并非原创,而是吸收借鉴了美国保险公司倡导广播体操的经验,后者旨在通过广播体操提高保险客户的身体素质,降低健康保险的赔付率。1924年,日本邮政省负责人赴美考察保险事业时了解到广播体操,为增进国民的健康水平、促进保险事业的发展,将广播体操介绍到日本,并于1928年将其命名为“国民保健体操”,在日本大规模推广。因而,就广播体操的传播路径来看,由美国的商业模式到日本的国家体制,已经悄然发生了性质转换。“日本广播体操不仅仅可以强化儿童和成人的身体素质,并且可以深入到他们的头脑和情绪之中,即通过广播这个媒介,人们以相同的动作、聆听同一曲调、遵循共同秩序,由此国家几乎可以将权力覆盖到所有民众。”中国所直接学习借鉴的日本的广播体操,从其源头上就浸染了身体规训的色彩。

中国把发展广播体操上升为一项行政动员,更直接来源于苏联的经验。中国广播体操的创始人杨烈女士在1950年访问苏联,深受苏联“劳卫制”(准备劳动与卫国体育制度)的触动。由于“劳卫制”体操不需要特殊场地、设备、服装或器械,也不需要复杂的技术训练,不同年龄、性别的人都可以做,都能得到锻炼,这种便于大范围推广的运动形式让杨烈深受启发。1954年时任国务院副总理兼国家体委主任的贺龙,访问苏联后在《人民日报》刊文盛赞苏联的“劳卫制”,指出在苏联“体育运动真正成为全民的事业,成为每个劳动者日常生活中不可缺少的部分,莫斯科斯大林汽车工厂除了一般参加广播体操的以外,有八千名左右的职工经常从事三十二项运动的锻炼”。就其实质而言,给新中国体育事业决策者带来直接震撼的,或许并不是体操这种具体的载体和形式,而是苏联把体质锻炼和保卫国家深度结合起来,体现了强有力的国家动员能力。学者对此指出,新中国成立初期选择模仿苏联体育模式的“劳卫制”以及在普通大众中流行的广播体操,就是国家在实现革命生产与强健体魄上的完美统一。

在制度借鉴方面,中国直接移植了苏联“劳卫制”的成功经验。国家体委在1954年颁行了《“准备劳动与卫国”体育制度暂行条例》,通过量化性的标准和评比,推动全民参与体育锻炼,旨在使每一参加者通过劳卫制的训练,成为健壮、勇敢、坚毅、乐观的祖国保卫者和社会主义建设者。由此可见,“劳卫制”以体育锻炼为形式,其核心是把个体的身体健康与国家安危和国家建设结合起来,这可以视作国家对于公民身体的“政治启蒙”——民众对于身体的支配和对于健康的诉求是自然行为,然而当这种行为与更高层面的国家目标联系在一起,支配身体和追求健康就成为实现国家目标的必要手段。这个过程便是身体政治化的过程,意味着身体被觉醒和启蒙了。身体政治化的过程,同样也是身体由私人领域走向公共领域的过程——身体健康不再仅仅是个体或者家庭的事务,而是上升为国家或集体的目标,共同体有责任促成其成员具备合格的健康体魄。1953年苏联体操团来华访问表演,《人民日报》以此为引例,阐明了在社会主义国家开展体育锻炼的目标:“共产主义教育的目的是培养全面发展的人,作为共产主义教育有机组成部分的体育教育,也必须是训练人在体格、体力、体能的各方面的发展,体操运动的锻炼也是如此”。这也进一步说明新中国成立之后推行的广播体操,其根本目标在于塑造社会主义的“新人”。

(二)追溯广播体操的历史渊源

如果我们进一步回溯历史,就会发现包括广播体操在内的健康塑造,并不是新中国特有的现象,也不仅仅是受到日本和苏联的影响,而是一直萦绕在中国近代史中的关键命题。根据学者考证,在甲午战败之后,包括严复、梁启超、蔡锷等一批意见领袖就认识到,“国力的强弱不单取决于政府的领导和决策,更为重要的是,国家的富强之本在于人们的素质——强国必先强种”。在这种语境下,诸如“东亚病夫”等羞辱性的修辞便被赋予了双重隐喻:一方面是指中国国力孱弱,另一方面是指国民健康水平低下,于是扭转国运(强国)和国民健康(强种)便成为互为促进的目标。这直接体现为晚清的“军国民运动”,即主张通过文武合一的方式培养国民的战斗意志和技能,因应保卫国家之需要。于是近代意义上的体育(一度也被称为“体操”)被系统引进中国。在1906年清政府学部对《大清教育新法令》的说明中即指出:“今朝廷锐意武备,以练兵为第一要务。凡中小学堂各种教科书,必寓军国民主义,稗儿童熟见而习闻之。体操一科,幼稚者以游戏体操发育其身体,稍长者以兵式体操严整其纪律。”

既然进行体操运动的目的就是强国强兵,那么所选择的学习对象,也必然是瞄准武力先进国家。最初体育课以兵式体操、普通体操和游戏运动为主,学习内容主要模仿德国、瑞典和日本,至于美式的田径运动则不列于课堂上。如果认真观察德国、瑞典和日本的体操运动,都是兴起于国运衰微、外敌入侵之时——德国的“杨氏体操”创立于普鲁士王国战败于拿破仑之时,利用体操“在推行政治改革的同时,唤起国民的政治参与和民族主义情怀”;紧随其后的瑞典“林氏体操”也是在面临法国和俄国的侵略时创立,甚至有学者说“19世纪早期瑞士的体育运动都与民族主义和军国主义有紧密联系”;而日本的体操则是明治维新期间学校体育课程的重要内容,服务于日本的国家利益。因而清政府也希望模仿这些典型国家,通过开设体操课程、推行“军国民运动”,改造国民的体质和精神。值得一提的是,在第一次世界大战德国战败后,中国多数民众对“军国民运动”和“兵式体操”的热情也渐趋消退。在1919年10月举行的第五次全国教育联合会的决议案中,就有人提出“近鉴世界大势,军国民主义已不合新教育之潮流,故对于学校体育自应加以改进”。此后,学校体育课程开始模仿美国模式,增加了田径和球类项目,同时推行“新制体操”。这说明在引进西式体操经验时,政府有着强烈的实用主义倾向,即把体操视作增强民力和国力的有效途径,因而模仿和学习的对象也在不断发生游移。

国民政府在1934年后一度大力推行的“新生活运动”,此可以视为“军国民运动”的升级和强化版本,试图通过对普通民众衣食住行的全方位规训,树立纪律,整齐秩序。作为“近代中国第一次由政府主导的改良民众日常生活的运动”,新生活运动对于民众身体寄予更高期待,也因此施加了更直接和全面的管理。运动事无巨细地规定民众日常生活,比如提出禁止蓄发烫发、宣传禁烟禁毒、提倡冷水洗浴、处罚随地吐痰、清除垃圾污水、要求种豆防疫、开展灭蝇灭鼠竞赛等具体要求,涉及民众生活的各处细节。在体育运动方面,“1935年国民政府规定包括体育运动在内的21项年度中心工作以后,新生活运动组织就一贯主张普及国民体育,把体育运动作为一项重要的工作内容来大力提倡”。但是由于新生活运动无法经由深彻的社会动员,真正确立民众的主体性、主动性和参与热情,多数要求仅流于形式,甚至要依赖宪兵和警察劝导甚或处罚,执行和监督成本无限高企,纵是政府强力推行效果却乏善可陈。正如学者所指出的,“这场运动期待每一个人对自己的一举一动进行自律的、恒常的、持续的改良/控制,但其成败只能通过以权力为背景的他律的、暂时的、断续的监视而得到验证”。这说明,发展国民体育和塑造全民健康,不能仅是上层精英自上而下的一腔热忱,更关键的是通过有效的吸纳和动员,促使普通民众树立正确的体育观和健康观,自觉契合国家所确立的各项宏大目标。

(三)中国共产党的体操理念积淀

中国共产党的领导人深受清末体育救国、强国强种思潮的影响,进一步把体质健康和民族主义紧密连接起来,强调体育对于“新人”的塑造功能。1917年4月,毛泽东在《新青年》刊发《体育之研究》,文章指出“国力恭弱,武风不振,民族之体质,日趋轻细,此甚可忧之现象也”,并在文末提倡“六段运动”(六段操)。共产党早期领导人恽代英(1985—1931)更是对体操运动和体育教育进行了深入研究,撰写了《改良私塾刍议》《学校体育之研究》等十余篇体育论文。在1917年6月的《学校体育之研究》一文中,恽代英反思了“军国民教育”,并提出了系统的改革方案:“改片段的体育,为有系统的体育;改偏枯的体育,为圆满的体育;改骤进的体育,为渐进的体育;改枯燥的体育,为有兴趣的体育是也”。由此可见,中国共产党的领导人高度关注培养国民身体素质(特别是青年的身体健康),并且寄予通过强化国民的身体、推行科学的体育锻炼,来增强国家实力、改变积贫积弱的国家状况。

值得一提的是,毛泽东和恽代英均对徒手体操有浓厚的兴趣。毛泽东在湖南第一师范求学期间,融合各种运动之长,创造了独特的“六段操”(一种融合体操和武术的健身操),并在全校推广。在恽代英所翻译和著述的体育论文中,也有《普通体操之改良》《最良之五分钟体操》等专门讨论体操运动的文章,并且在私立武昌中华大学发起组织了“步行会”,致力于开展体育锻炼和道德修养。为何中国共产党的领导人对于体操如此热忱,目前虽然并没有关于此问题的系统研究,但是可以大致推断有以下主要理由:(1)清末以来的“军国民运动”,其中重要的内容就是推广“兵式体操”,这对当时的青年有着深刻影响;(2)相较于竞技体育而言,体操的对抗性较弱,适合当时国人的轻弱体质;(3)徒手体操不需要专门的器械、场地和技巧,易于大规模推广传播;(4)徒手体操有着深厚的传统文化渊源,比如毛泽东在六段操中就融合了传统的武术元素。

中国共产党领导下的革命根据地,进一步将塑造民众健康作为施政的重要目标。在第二次国内革命战争期间,党领导和组织红军和群众开展了丰富的体育活动。毛泽东在担任中华苏维埃共和国中央执行委员会主席和临时中央政府主席期间,先后发出了“锻炼工农阶级的筋骨,战胜一切敌人”“提高军事技术,必须发展体育运动,锻炼强而有力的健全身体”等号召。在1935年的全国第二次苏维埃代表大会上,毛泽东指出“群众的红色体育运动,也是迅速发展的,现虽偏僻乡村中也有了田径赛,而运动场则在许多地方都设备了”。在抗日战争时期,群众性体育运动进一步蓬勃发展,确定了“锻炼体魄,好打日本”的体育方针,体育运动紧密围绕革命斗争的实际,并服务于革命斗争。需要注意的是,中国共产党在革命过程中推行的体育锻炼,着重强调体育的阶级属性,使得体育运动具有了阶级的新维度。体育锻炼强调“要坚持民族的、科学的、大众的、共产主义思想,必须废除资产阶级思想,树立无产阶级思想,与工农大众相结合,在工农群众中普及,为工农群众服务,而不是为少数人所私有”。这意味着社会主义语境中的体育是工农大众的体育,并不是少数特权阶级的专利;与之相应,体育锻炼的目的也应该实现大众的健康,而不是保持少数人的健康。因此在新中国成立初期,时任中华全国体育总会副主席荣高棠在报告中专门指出,“体育活动突破了比较狭小的范围,开始向更广大的群众中发展,旧社会里体育为少数人服务的面貌已经改观了”。这些都证明了由中国共产党所主导的国民体育与之前的体育有重大区别,更加强调体育的平民性和普及性。

(四)小结

以上通过倒叙的方式,回溯了体操运动的兴起过程和历史源流。由此可以观察到,清末以来的军事失利和国力衰颓,促使先进的政治力量尝试通过提升国民健康来达到强国强种的目标。而徒手体操这种简易、便于推广且极富仪式感的集体活动,便于强化纪律、凝聚精神。因而从晚清“军国民运动”中的“兵式体操”到民国时期的“新生活运动”和“新制体操”,再到新中国的广播体操,虽然具体形式和学习对象不断发生变化,但是其核心要义均是通过体操运动达到特定的目标(或是强国强种、或是体育救国、或是战胜敌人、或是服务国防和经济建设)。特别是在中国共产党领导的国民体育中,突出了体育的阶级性,实现了体育运动的大众化和普及化。从身体政治的角度来看,近代以来包括广播体操在内的体育运动,不仅提高了国民体质水平,同时也对个体思想产生引导作用,从而完成在身心两个方面的“新人塑造”。正如学者所说的,“对革命的新人塑造来说,身体可成为思想变革的依靠,任何作用于思想的政治措施都要借助身体来完成”。

广播体操乃至近代体育运动在中国的演变历程,突显出健康领域的核心命题:国家意志与公民健康的内在关系。换句话说,就是国家对公民健康进行扶持和干预的深度和强度的边界与成效。自清末以降的深重的国耻国难和繁重艰困的国家建设(state building),迫切要求国家尽力开发国民身体,促进国民健康,“以体育强身健体的功能发展国家生产力和国防力,以体育的符号象征功能,彰显国家主权,树立国家形象”。但是随着国家由非常政治过渡至日常行政,由国家建设发展为国家治理,国家对于公民的健康塑造也应由强制或半强制发展为赋权或市场化。此过程并不意味着公权力的完全退场,而是公权力由台前转到幕后,提供更为充分的健康权供给和制度保障。从新中国成立以来广播体操的制度形态演变中,亦可梳理出该趋势和脉络。

二、广播体操的制度形态

从1951年创设第一套广播体操,到2011年第九套广播体操,期间经历了复杂的发展变迁。这些变迁既有技术性调整(比如时长、配乐、运动量、动作难度、动作数量和动作元素等),也有为适应现实需求而进行的调整。比如学者指出,1963年开始施行的第四套广播体操是在“调整、巩固、充实、提高”八字方针的指导下产生的,八字方针是大跃进后中国体育思想的指导方针,第四套广播体操的创编动作和对象更针对于学生的生理和心理特点,体现了当时的体育方针和战略重点。再比如,未纳入套数序列的“大众广播体操”,原系由天津市体育局自行编制,其在天津市推广时恰值“非典”蔓延的社会紧张期,因此该套体操深受社会欢迎,后来被国家体育总局命名为“大众广播体操”,并向全国推广。广播体操的发展变迁有以下几个关键的影响因素:(1)广播体操的行政定位:国家给予广播体操以何种定位,这决定了广播体操与体制的贴合紧密程度,以及国家动员多大力量和资源去推广这套广播体操;(2)民众的接受程度:一套广播体操能否为民众广泛接纳和喜爱,不仅取决于其难易程度和新颖程度,也取决于民众对于体制的依赖程度;(3)其他类型体育活动的竞争:存在一个群众性体育运动的“自由市场”,在缺乏其他群众性体育运动竞争的情况下,广播体操的影响力和传播范围就大;反之,如果群众性体育运动竞争趋于激烈,广播体操就有可能面临边缘化的境地。

根据以上三个影响因素,广播体操发展变迁的制度形态可以划分为三个阶段——“制度形态”是指广播体操在设计与推广时所依凭的制度摹本和所依赖的制度径路,这使得广播体操在不同阶段呈现差异性的制度特色。因而,此处并非依体操的技术性因素进行分类,而是关注广播体操与国家目标、民众需求之间的内在关系。简要而言,七十余年的广播体操的发展演变,兼容了“军事模拟”“行政强化”和“市场竞争”三种主要制度形态。早期的广播体操是模仿军事训练的经验,意在通过“劳卫制”储备国防力量;中期的广播体操进一步回应国家需要,强化其行政属性,通过广播体操增强民众体质,以更好地为经济建设提供人力保障;当下的广播体操采取市场化竞争的模式,广播体操虽然在适应市场化的需求,但也继续沿用了行政化的方式推行。广播体操的制度形态演进的总体趋势是,国家强制力不断降低,从而使广播体操从行政推动到市场竞争。

(一)“军事模拟”形态的广播体操

“军事模拟”形态的广播体操始于1951年的第一套广播体操,强调体育为国防建设服务,侧重采用军事化的方式推行广播体操,在体操动作设计上也具有强烈的军事化色彩。首先,新中国成立初期的严峻国防形势为广播体操的“军事模拟”提供了现实基础。1950年,朱德在全国体育总会筹备会议上的讲话中明确指出,“现在我们的体育事业,一定要为人民服务,要为国防和国民健康的利益服务”。冯文彬在这次会议所作的《新民主主义的国民体育》报告中,提出“我们的口号是,为人民的健康,新民主主义的建设和人民的国防而发展体育”。这说明彼时确立的体育运动的目标定位于人民健康、国家建设和巩固国防。其中,稳固的国防事业是开展国家建设和实现人民健康的必要条件,而全民健康又是公民参与建设和增进国防的前提。广播体操的推广集中体现了上述三个目标,在1951年11月全国体育总会筹委会等九个单位联合发布的《关于推行广播体操活动的联合通知》中明确提出,“这种体育活动(广播体操)广泛推行的结果,将要帮助改善广大人民的健康状况,并将引起他们参加其他体育活动的广泛兴趣,锻炼出强健的体魄,以便更好地为祖国的经济、文化建设和国防建设服务”。特别是在“抗美援朝”的时代背景下,发展体育运动、推行广播体操被赋予了更多的国防色彩——人们不仅在“爱国公约”中承诺为抗美援朝捐献财物,后来在公约中还增加了一条新承诺:“保证每天早上做早操”。

其次,在广播体操的推广和动员过程中,采用了准军事化的方式,促使这项运动迅速普及并深入人心。中央人民政府委员会在1952年设置国家体委并任命贺龙元帅担任主任,就是考虑到贺龙元帅“长期军旅生涯,特别注重通过体育锻炼来增强官兵体质,提高部队战斗力,这种体育意识扩而大之,抓新中国体育事业,必须一开始就重视全民体育运动”。这说明决策者之所以委任高阶武官出任国家体育主管部门的负责人,就是想把军事训练的成功经验,移植借鉴到国民体育中,使全民体质在短期内有较大提升。早期的国家体委工作人员,相当一部分来自军队,“贺龙果断地起用了一批曾在部队和西南区从事过体育工作的干部到国家体委机关工作”,使他们迅速充实到新设置的国家体委的岗位上。因而从机构设置和人员配置上看,成立初期的国家体委带有明显的军事化色彩。

再次,在广播体操的普及过程中也体现了明显的军事化特征。比如第一套广播体操推广更多侧重倡导和宣传,而在国家体委成立之后推广的第二套广播体操(1954年)则带有明显的强制性,特别是要求在校中小学生必须练习广播体操。为此,1954年3月政务院印发《关于在政府机关中开展工间操和其它体育运动的通知》,要求全国各机关在上午和下午各抽出十分钟做工间操,动员所有工作人员参加。1954年8月,中央体委会同教育部、卫生部、广播事业局和共青团中央,共同发出了《关于在全国小学中推行少年广播体操的联合指示》,要求从1954年上学期开始,在全国各小学中推行这套体操,各级教育行政机关、各小学行政领导,必须重视和关心这件工作,结合本地区、本校实际情况,有领导有计划地在各小学中推行。上述例证说明,1954年的第二套广播体操采取了半强制的推行方式,呈现出更强的军事化色彩。

最后,作为“军事模拟”的广播体操,在动作设计上也吸收了很多军事口令和动作元素,使得广播体操带有“兵式体操”的诸多特点。特别是1954年第二套广播体操开始采用“稍息”“立正”等军事化口令,而在第一套广播体操中仅把“立正”作为预备姿势,但是没有“稍息”等动作。广播体操在训练过程中追求规范化和统一性,使得每个身处其中的个体直接感受到集体的力量,也从这种集体仪式中获得更多的力量、认同和身心愉悦,从而形成“既有生产性又有纪律性的身体”。有学者形象地指出,“广播体操诞生之初更像一种身体政治,它巧妙地将国民意志、心灵和集体归宿感紧紧联系在一起,做操过程中,个人融化在集体里,仿佛在向世界宣布集体主义下的新中国正在彻底摆脱东亚病夫的贬称”。虽然广播体操的“军事模拟”特征并不是完成集体行动的唯一途径,但是毫无疑问的是,这种军事化色彩推动了广播体操的快速普及。与纯粹的军事训练不完全相同,广播体操需要在军事性和娱乐性之间保持平衡——如果军事化程度过高,则会导致民众参与范围缩小和参与热情降低,无法保证广播体操的广泛参与性;反之,如果娱乐性过强,则可能使广播体操蜕化为小市民的健身活动,无法实现其承载的行政价值。有学者将广播体操的这个特点解读为“礼乐仪式”,既保持广播体操运动的严肃性和秩序性,同时也提供了娱乐和休闲的通道,“两者兼有权威训诫与万民同乐的双重内涵,并同存于同一文化体中,共同承担起维系国家、社会和民众整体性、稳定性和凝聚性的任务”。

(二)“行政强化”形态的广播体操

“行政强化”形态的广播体操正式成型于1957年的第三套广播体操,并且在其后的数十年中不断发展强化,使之与现实需求紧密结合起来。“行政强化”形态可以视为“军事模式”的日常版本:其削弱了广播体操的军事因素和国防目的,但是增加了行政色彩。第三套广播体操在原创性和行政性方面均有突破。前两套广播体操具有明显的借鉴性(第一套广播体操直接来源于苏联和日本的经验,第二套广播体操则由苏联专家帮助设计),而第三套广播体操则具有更多的原创性。就体操动作的设计而言,第三套广播体操“吸取了我国民族形式体育运动(如武术)的若干动作,是一项具有浓厚民族风格的艺术”。不仅如此,第三套广播体操体现出更强的行政色彩和象征意义,进一步强化了广播体操的行政性。第三套广播体操所设计的动作,部分来源于工农劳动,被称为“工农兵的动作语言”——第四节“体前屈运动”,做操者的动作就好像在打气一般,嘴里发出“嗤嗤”声;第七节“全身运动”中,两人面对面站着,一拉一推像“拉锯”。

第四套广播体操正式发布于1963年,第一次有了专门的名称——“时代在召唤”。也是从第四套广播体操起,有了专门的少数民族版本,即同时用汉、蒙古、藏、维吾尔等四种文字和语言出版、制作、发行挂图和唱片。为了增加青年学生对于广播体操的兴趣,第四套广播体操进行了动作创新,采用了“左臂斜前上举,右臂斜后下举”的动作设计,打破了“横平竖直”的惯例。与此同时,第四套广播体操也延续了行政性的特点,将工农的劳动场景转化为体操动作,从而使得体育锻炼拟制为劳动的组成部分,而健康体魄又是为继续劳动创造身体条件——在该套广播体操中,设计了模仿农民播种和模仿工人打铁的两节动作。这充分体现了该阶段广播体操的“行政强化”属性,“对身体施以规训和限制,让人的身体成为国家资源或财富的一部分,从而让个体的身体不仅承载了个人的权利与自由,还承载了国家的使命与担当”。即便如此,第四套广播体操的真实传播的周期并不长,在“文化大革命”开始后很快就被政治内涵更强烈的“语录操”所替代。

根据1968年5月12日的“五一二命令”,体委系统被军事接管,即由军委办事组主管。在体委被军管之后,广播体操的推广失去了机构载体。在1971年全国体育工作会议后,国家体委重新归属国务院管辖,省以下仍实行军管;1973年国务院要求建立健全县以上各级体委,撤销了对体委的军管,成立体育局,体委组织系统得以恢复,开始行使管理职能。在“行政强化”的制度形态下,作为群众性体育运动的广播体操能否顺利推广,很大程度上取决于体育主管部门的推动。在体委被军管的短暂期间内(1968-1971年),其尚可利用“军事模拟”和“举国体制”集中推动竞技体育的发展,但是却缺乏组织和推广群众运动的动员经验和制度基础。因而对于1971年的全国体育工作会议,周恩来批示肯定了新中国成立后的体育工作的成绩。体委系统的重建直接促成了1971年9月第五套广播体操的出台(尽管这套广播体操从1969年就开始创作)。这套唯一诞生于“文化大革命”期间的广播体操,充满了政治气息,其直接以政治口号作为开场白。

在观察和分析“行政强化”形态的广播体操之时,很容易被忽略的一个基础问题是:有线和无线广播的广泛普及,是新中国成立后广播体操得以大规模推广的必要条件。“随着广播收音网的不断发展,广播体操已逐渐扩展到县及农村”,这种经过“技术赋权”(technological empowerment)的动员能力,在中国广袤领土和多层级政府结构中得到进一步强化。究其本质而言,这项技术和设备的普及对于彼时中国而言,不仅意味着传播方式的革新,更为重要的是对于身体的动员变得更加简便易行——过去只能局限于精英阶层或者城市居民的身体动员,现在通过无线电波可以轻易到达行政管治所覆盖的每个角落,各个阶层和城市乡村都被纳入身体动员和改造的过程。如果对比上文的民国时期“新生活运动”中对身体的塑造,就可以发现“新生活运动”在普及范围和动员能力上乏善可陈,甚至一度需要依赖警察强制执法才得以推行。而广播体操在动员深度和推广范围上显然更加成功——这除了得益于政体性质的变化,传播技术和组织技巧也是其中不可忽略的因素。通过广播体操形成了一种易于感知的共同体意识,更加形象的表达是:当中央人民广播电台的广播体操序曲响起时,每个做广播体操的个体都与国家在发生联系,围绕着共同的国家目标而努力。正如《人民日报》社论所指出的,广播体操并不是“细微末节”或是“额外负担”,“如果我们把锻炼体魄的体操和建设及保卫祖国的伟大而繁重的工作联系起来,我们就会认识,这个运动有着丰富的思想内容”。

(三)“市场竞争”形态的广播体操

在改革开放之后,伴随着多元体育运动的普及、政府管制的放松和单位体制的式微,广播体操的行政性在逐步褪色,“市场竞争”形态的广播体操随之形成。有学者概括了影响广播体操兴衰演变的因素包括政府职能的转变(由全能型政府转变为服务型政府)、市场经济的发展(私营企业中不适用指令式的推广方式)、大众媒体的发展(广播的听众越来越少)、运动项目的多样化(可选择健身运动项目也越来越丰富)以及广播体操自身状况(各套广播体操难易程度不一)。

这些影响因素在1981年第六套广播体操的推广中得到集中体现——作为转型期的广播体操,第六套广播体操在推广中体现了行政和市场逻辑的双重支配。(1)在第六套广播体操正式推广前夕,国务院办公厅专门下发了《关于重申一九五四年政务院关于在政府机关中开展工间操和其它体育运动的通知》,提出“望各级政府加强对体育工作的领导,并在政府机关中推行广播体操”,为这套新版广播体操提供了体制保障。(2)采用行政方式推广新版广播体操,在改革开放和社会主义建设的语境下,被赋予了多重意义,包括体现制度优越性、提升民族认同感等。《人民日报》就此刊文指出,“像这样由政府号召倡导,利用现代化的广播手段,有组织有领导地在全国千百万群众中开展和普及体操活动,在群众体育活动史上是一个创举,体现了我们社会主义制度的优越性”,并且明确提出“全国千百万人步调一致地在广播乐曲声中做操,这本身就是奋发向上、充满活力的一种表现,对于振奋民族精神会产生积极的影响”。(3)即便有强有力的行政支持,广播体操也受到其他健身项目的影响和冲击。比如1988年《人民日报》的一篇文章指出,“迪斯科已多方渗透融化到我们的文化生活中,且不说营业性舞厅的开放,几乎独尊迪斯科;以迪斯科动作节奏为基调的韵律操,也已经到处兴起而取代30几年一贯制的广播体操”。这说明即便有行政支持,但是在新潮健身运动的冲击下,广播体操这套略显古板、充满集体记忆的体育运动势必会受到影响。(4)在市场模式的支配下,无论是广播电台的播出时间还是企业员工的工作时间都成为具有经济价值的商品。“从上世纪八十年代中期,包括中央及地方的广播电台都悄无声息地撤除了广播体操节目,加之我国在推进改革开放和社会主义现代化建设的过程中,非公经济的大量涌现以及连续性生产行业的增多,这一具有中国特色的体育锻炼模式逐渐遭到冷落。”

然而需要注意的是,“市场竞争”形态下的广播体操在市场化和行政化两个维度上同步展开:一方面广播体操努力进行自我更新,回应民众的多元需求;另一方面进一步借助行政力量,使广播体操纳入全民健身的国家规划之中。1990年国家体委推出“第七套广播体操”,这套广播体操在很大程度上遵循了市场规律,迎合了民众审美情趣的变化:邀请了著名的体操运动员李宁来做模特,制作挂图;为了应对外来的迪斯科、健美操和传统的太极拳、气功和武术的冲击,第七套广播体操设计了更加复杂的动作。直至1997年推广第八套广播体操时,竞争结果似乎已经分明——时任国家体委主任伍绍祖认为,想用新的广播体操来打败其他体育活动的想法,是最糟糕的,并指出广播体操不是唯一健身方式,在从事某些体育活动时,广播体操可能仅仅起到准备活动的作用。这事实上承认了广播体操并不具有优越地位,同时也认可广播体操在本质上是“弱性体质性的运动”,很大程度上仅是准备性的热身运动。换言之,广播体操的体育性在不断弱化,反而突出了其本身的行政性特征,正如学者所指出的“广播体操从其诞生之初其就有的仪式性、虚设性、想象性、女性化、童叟化和非竞技性等性征,广播体操的此类征象反倒成为其独立于体育学价值体系之外的隐性价值”。

最新版本的广播体操是2011年开始推行的第九套广播体操,这套广播体操充分考虑了市场化的因素,加入了颇多新元素。(1)第九套广播体操一改前八套广播体操由男性喊口令的惯例,首次由女性喊口令,这意味着广播体操残留的“军事模拟”特征几乎全部消除,成为一种“轻盈化”的民间健身项目。(2)在广播体操的配乐方面,在传统的民乐中加入了节奏变化和电声乐器,更为时尚感、充满时代感。这种更加新潮的配乐方式,也意味着弱化了广播体操的行政功能,毕竟广播体操所塑造的仪式感、纪律性和集体认同在很大程度上是通过政治化的音乐带来的“集体代入感”实现的,而新潮音乐在这方面的功能并不突出。(3)在广播体操中增加了击掌和喊声,“人们在广场锻炼可以随着口令喊喊,内心也可释放,从而达到人声和音乐融为一体的效果”。这增强了广播体操的娱乐性,使其在外观上与其他团体体操项目已无显著差别。

然而,“市场竞争”形态下的广播体操,并未完全放弃其行政化特征,而是进一步依附于国家教育制度和健身规划。1991年8月,国家教委颁布的《小学生日常行为规范》,明确要求小学生要“积极参加有益的文化体育活动,认真做广播体操和眼睛保健操”。1995年6月,国家体委、国家教委、广电部和卫生部等九个部门联合发出《关于坚持开展广播体操活动的通知》,决定中央人民广播电台恢复播放广播体操节目,并要求、厂矿、企事业单位,要恢复工间操时间,学校要继续坚持做好早操和课间操,把坚持在工间、课间开展广播体操活动作为贯彻全民健身计划的具体行动。以迎接奥运为契机,2007年5月,中共中央、国务院发布《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》,要求“全面实行大课间体育活动制度,每天上午统一安排二十五至三十分钟的大课间体育活动,。在全民健身的热潮下,广播体操也被纳入国家健身规划。2009年8月,国务院颁布的《全民健身条例》明确规定,“学校应当按照《中华人民共和国体育法》和《学校体育工作条例》的规定,根据学生的年龄、性别和体质状况,组织实施体育课教学,开展广播体操、眼保健操等体育活动,指导学生的体育锻炼,提高学生的身体素质”。2012年7月,国务院印发《国家基本公共服务体系“十二五”规划》,进一步要求“积极推广广播体操、工间操以及其他科学有效的全民健身方法,广泛开展形式多样、面向大众的群众性体育活动”。2019年12月,全国人大常委会通过《基本医疗卫生与健康促进法》,首次以法律形式明确规定“学校应当按照规定开设体育与健康课程,组织学生开展广播体操、眼保健操、体能锻炼等活动”。这些立法和政策,均强调广播体操作为学生锻炼身体和全民健身的重要形式,这表明即使“市场竞争”形态的广播体操仍然保持与行政体制的密切亲缘关系,并且继续依赖行政力量进行推广。甚至在某些情况下需要依赖“政绩评比”的模式予以推广,比如北京市总工会要求各单位落实工间操的推广,要求国有企业参与工间操活动要达到100%,机关事业单位要达到70%,这些内容成为各单位“一把手”的考核指标之一。

(四)小结

通过以上关于广播体操三种制度形态的梳理分析,可以证成作为国家对于人民健康的塑造工程,广播体操承载了远超过健身运动的意涵,成为嵌入中国治理脉络中的国家行动。无论是“军事模拟”形态下的国防目的,还是“行政强化”状态下的国家建设,直至当下“市场竞争”模式下的市场和行政的双向应对,广播体操运动都成为连接国家意志与个体健康的机制纽带。正如学者所指出的,“身体是其所处的国家、阶级、性别和道德意识形态的缩影,在整个共和国的历史中,围绕身体展开的话语,被导向服务于国家政治”。需要说明的是,上述讨论的意义并不在于解构广播体操运动所蕴含的价值意涵,而是最终导向一个规范性的命题:在现代法治语境中,应当如何确定国家对于公民身体健康塑造的界限?

三、国家塑造健康的界限

广播体操由“行政强化”到“市场竞争”的制度形态转换,亦可理解成广播体操由事业(undertaking)到产业(industry)、由政策(policy)到权利(right)的转变过程。全能型的国家身体支配已经不复存在,但是政府并没有(也不可能)完全退出对于公民身体的塑造。参见苏力:《体育:从事业到产业》,载《中国政法大学学报》2008年第4期。在这个过程中,市场机制和公民个体获得了塑造健康身体的主动权,国家则通过规范身体消费、提供良好的医疗卫生保障、倡导健康的生活方式等手段,为实现公民的健康权提供制度环境。就现代国家的行政和法律责任而言,国家在维护公民健康权领域负有重要的义务,“把健康从仅局限于宗教和慈善的领域中解放出来并被当作国家行为的基本要素和公民权利,是现代化的特征之一”。

(一)实现健康的理想类型

为了更准确地界定不同的概念,本文采取两组变量来简单区分健康问题的相关范畴。(1)塑造健康的目的:在集体主义的语境下,公民的健康身体并不只是为了个人,而是与国家的整体目标相连。与之相应,在个人主义的语境下,健康与否完全是个体或者家庭的私人事务,国家不干涉公民的身体,也不承担维护民众良好健康环境的责任。(2)塑造健康的手段:在“行政强化”的形态下,促进公民健康权实现的方式主要依赖行政的方式,通过行政动员、政绩考核甚或行政命令的方式,实现全民身体素质提升。然而,在市场竞争的形态下,主要通过市场化的方式促进公民健康状况的发展,“原来的权力或社会历史不断地要求身体去生产、将身体作为一个器具去生产,但现在的要求不同,现在却是不断地让身体成为消费的对象。这个时候,权力组织身体和改变身体的方式就发生变化了,他就要制造出身体的需要,有的时候甚至是虚假的需要,为的是要让身体成为一个消费品”。

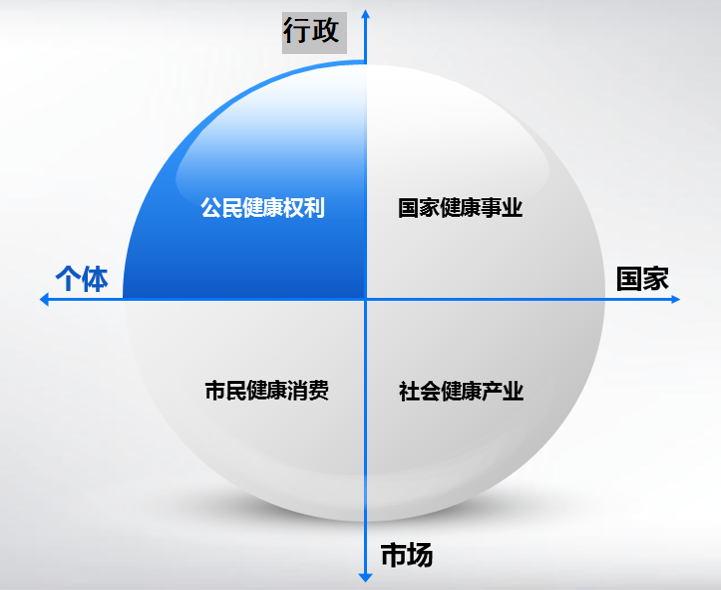

根据上述两个变量,可以把实现健康的方式,区分以下四种类型(见图1)。(1)国家健康事业:以国家整体利益为目的,主要通过行政化的方式实现,明确国家在保障和推动公民健康方面的全局责任。中国宪法第21条关于国家医疗卫生事业和体育事业的规定就属于此种类型。《基本医疗卫生与健康促进法》的首条“立法目的”也明确规定“为了发展医疗卫生与健康事业,保障公民享有基本医疗卫生服务,提高公民健康水平,推进健康中国建设,根据宪法,制定本法”。国家健康事业决定了社会健康产业发展的可能性空间,也在一定程度上决定了公民健康权利实现的范围和程度。(2)公民健康权利:以保障公民个体的健康为最终落脚点,但是在实现方式上侧重于政府的公共给付(主要表现为受益权)。在这种类型下,公民身体健康不仅服务于宏大的国家目标,也不仅是商品消费的对象和载体,而是意味着个人在健康体魄基础上的人格尊严和自由发展。比如,《基本医疗卫生与健康促进法》第4条规定的“国家和社会尊重、保护公民的健康权”就属于此种类型。(3)市民健康消费:主要通过市场化的方式实现个体的身体健康,在现实中体现为个人向商业性健身场所、医疗机构购买服务。在市民健康消费类型中,个人的身体不再受到行政的影响,转而受到市场和消费主义的支配。“特别是疫情暴发后,人们的健康理念进一步增强,健康生活方式意识明显提高,对健康消费的需求大幅增加。要因应这一趋势,引导全社会树立大健康理念,创新大健康技术、发展大健康产业、完善大健康服务,更好促进健康消费,提高人民群众健康水平和生活质量。” (4)社会健康产业:以市场化的方式运作,形成稳定成熟的健康产业,但是国家需要对健康市场进行严格的管理和规制。健康产业的发展为健康权的实现提供了多元机会,并且不像国家健康事业那样具有强烈的政治内涵,但是其在行政和管理层面上需要受到国家的监督和规制。比如中共中央和国务院印发的《“健康中国2030”规划纲要》提出“建立起体系完整、结构优化的健康产业体系,形成一批具有较强创新能力和国际竞争力的大型企业,成为国民经济支柱性产业”。上述四种实现健康的类型,很难在现实中找到单纯的“理想类型”(ideal type),而是相互缠绕在一起,共同组成了由国家、社会、市场和个体共同参与的、兼具行政性和市场性的实现健康路径。

图1 实现健康的四种理想类型

(二)保障健康权的宪法规范基础

“国家—个人”和“行政—市场”二维象限,尤其鲜明地体现为中国宪法第45条第1款关于“物质帮助权”的规定。该款规定“中华人民共和国公民在年老、疾病或者丧失劳动能力的情况下,有从国家和社会获得物质帮助的权利。国家发展为公民享受这些权利所需要的社会保险、社会救济和医疗卫生事业”。这条规定在健康的语境下具有丰富的内涵。

(1)该条规定是以公民的基本权利形式呈现出来,其中包括了在疾病状态下为恢复健康和维持生活而产生的物质请求权,这显然指向了上文所论及的“公民健康权利”。(2)健康领域的物质请求权的对象是“双主体构造”,既包括了国家,也包括社会——“本条和前一条有几个地方出现国家和社会的字眼,宪法规定社会保障本是国家的义务,这里把社会也写上是鼓励社会组织也为社会保障承担义务,做出贡献”。并且宪法第21条也明确规定“鼓励和支持农村集体经济组织、国家企业事业组织和街道组织举办各种医疗卫生设施,开展群众性的卫生活动,保护人民健康”。在具体实现形式上,鼓励社会组织提供健康权的物质供给,除了体现为社会慈善和公益救助,更为重要的还是政府向社会采购公共健康服务。比如《财政部关于做好2022年政府购买服务改革重点工作的通知》就提出,加大政府购买公共卫生服务力度,提高应对突发公共卫生事件能力。这些都指向了“社会健康产业”。(3)该条第二句规定的国家发展医疗卫生事业,明确了在实现公民健康权方面的国家义务,落实为国家建立各种制度性保障措施。这句话连同《宪法》第14条规定的“国家建立健全同经济发展水平相适应的社会保障制度”以及第21条规定的“国家发展医疗卫生事业,……保护人民健康”,均指向了“国家健康事业类型”。(4)虽然该条并未涉及公民的健康消费,但是在《宪法》第15条规定了“市场经济经济制度”,这意味着公民当然有权利通过购买健康服务的形式增强个体健康。“在市场化的逻辑中,身体被纳入了新的政治话语之中,消费主义开始左右人们的生活,身体既是消费者,又是被消费者。”由此可见,中国宪法兼容了实现健康的四种主要类型,其中国家健康事业起主导作用,体现为国家在保障和促进公民健康过程中的基础地位和导向意义。

需要特别强调的是,尽管国家健康事业和公民健康权利之间存在目标上的差别,不过二者关系非常密切。国家健康事业通常只是确定国家在健康领域的长期规划和整体保障,其并不能完全对应到当下具体的公民健康请求权。但是国家健康事业能够提供源源不断的制度供给,持续充实公民健康权利的内容,形成具体的、可预期的请求权,并且在一定情况下赋予司法救济权。 “宪法总纲和基本权利章节的政策性条款,最终目标是为落实公民权利提供物质和制度保障。”这种转化机制主要经由立法形成,即立法机关根据供给能力和供给需求的判断权衡,将国家健康事业顺次转化为公民健康权利。比如《基本医疗卫生与健康促进法》首要立法目的就是“落实宪法关于国家发展医疗卫生事业,保护人民健康的规定”。目前中国宪法规定的国家健康事业,至少包括社会保障制度(第14条)、医疗卫生事业(第21条)、发展医药事业(第21条)、鼓励和支持社会组织举办医疗卫生设施(第21条)、群众性卫生活动(第21条)、体育事业(第21条)、保护环境(第26条)等。对应这些关于国家健康事业的政策,立法机关已经制定了诸如《社会保险法》《基本医疗卫生与健康促进法》《中医药法》《传染病防治法》《精神卫生法》《职业病防治法》《体育法》《环境保护法》等健康类法律法规,将国家健康事业予以落实,完成向公民健康赋权的过程。当然,由国家健康事业转化为公民健康权利的主动权由政府把握,即由政府就转化的必要性、紧迫程度和立法技术进行综合考虑。“这种权利的实现首先需要依赖于国家和社会的主动作为,公民只有在国家没有作为或者作为不足够时,方能请求法院介入,为其提供个别化的保障性救济。”

(三)健康权的性质和规范构造

在国家权力对于健康领域全面影响和干预的现实状况下,要求谨慎划定国家权力在健康塑造中的边界问题。这并非中国面临的特殊问题,而是在健康权领域的普遍性问题,换言之,健康权到底是个体性权利还是集体性权利?学者认为,健康权的核心价值是普遍的社会共济(solidarity),任何国家都必须实施某种医疗资源的“配给”(rationing),以实现最大限度且可持续的健康覆盖,这意味着对个体健康权利的限制,此时健康权往往被视为一种与公民身份(citizenship)有关的集体权利;不过晚近以来更倾向于将健康权视为赋予个人的一项绝对权利,但这可能危及共济原则。判断健康权性质的关键问题是,如果将健康权限于医疗卫生领域,医疗资源总量有限性和供给稀缺性,决定了国家对于健康权的干预必然是全面而深入的,此时更多呈现健康权的集体权利色彩;但是如果把健康权的范围拓宽至体育运动、全民健身、环境治理等方面,则未必会出现资源上此消彼长的零和博弈,更能体现个人权利特征。特别是一些门槛低、普及率高、可替代性强、资源占用量少的体育运动和健康教育,应该以社会自治、市场调节和行业自律为主,无须国家的过度干预——广播体操其实就属于这种类型,应尽量减少国家的直接干预,国家可以通过制定科学标准、提供完整信息等柔性方式引导广播体操的发展。

作为个体性的健康权,一般将其归类为社会权,“依据社会权的性质定位,健康权主要是指要求国家采取积极措施,为逐步实现公民健康权利提供保障”。根据基本权利功能体系理论,健康权既有主观权利面向,也有客观价值秩序面向。一方面,作为主观权利,健康权主要呈现给付功能,即公民要求国家或社会给予健康公共产品、健康资讯信息和健康服务照护的权利。同时健康权也有防御权功能,即排除国家或社会对于健康权的不当干预,“有两种较为典型的表现形式,一种表现为日常生活中与健康权有关的行为、习惯等,另一种表现为医疗过程中健康权主体自由选择医疗方式并自愿承受风险后果的行为”。因此,就主观权利面向而言,“市场竞争”模式下的广播体操可以视为国家对于一般体质公民提供的健康公共产品。公民有权选择开展广播体操锻炼,当然也可以基于其防御权面向,选择更为契合自身健康需求的其他方式。

另一方面,作为客观价值秩序,健康权主要体现为国家保护义务和制度性保障,“指向的是要国家和政府确保人们都能享有一个健康的环境,从而为健康状态的享有提供最基本的可能和保障,如提供药品、健康设施、医疗服务等”。健康权领域的国家保护义务主要包括尊重、保护和实现三个层次:尊重义务要求国家不能否定和限制任何人平等接近利用预防性、治疗性、缓和性的医疗服务,并应避免执行歧视性措施;保护义务要求国家通过立法和其他措施,以确保平等接近由第三者提供的医疗服务以及健康有关的服务,亦应确保第三者不得限制人民接近利用与健康有关的资讯及服务;实现义务要求国家应于现有政策和法律体制中,承认健康权,并以立法方式达成,采取积极措施以使个人与社群得以享受健康权。此外,健康权的国家义务通常还包括平等与非歧视义务,即保障在获得医疗资源的机会上的平等;以及确保人民参与国家健康方面的立法和决策的义务,即旨在通过公开透明参与的程序以确保人人享有健康的权利。而健康权的制度性保障则要求国家建立与健康权实现相匹配的制度体系。现行的公共卫生制度、突发公共卫生事件应急制度、传染病防治制度、职业病和慢性病防治制度、精神卫生服务制度、全民健身制度、环境治理制度、烟草管控制度、食品药品安全制度以及特定群体或特定地域的健康特殊安排等,均可以视为健康权的制度保障。甚至政府奖励和支持医疗科学技术的研究和开发,也可以归入健康权制度保障的范畴。因此,就客观价值秩序面向而言,广播体操作为国家的健康事业的组成部分,体现为国家对于公民健康的整体规划和促进,表征了健康权的国家义务和制度性保障。

(四)小结

基于上述讨论,可以初步确立健康权的国家干预边界。首先应当明确公民个体(而非国家)是健康权的主体。正如《基本医疗卫生与健康促进法》所规定的“公民是自己健康的第一责任人”,这体现了一种先进的人权观念,确立了公民健康权的主体性价值。根据健康权的规范构造,可以大致确定以下原则。(1)健康权的防御面向,一般排斥国家干预,国家不得侵害公民的身体健康。比如,禁止酷刑和不人道的刑罚、禁止未经受试者同意的药物试验、禁止政府从事或参与污染环境的行动、禁止政府从事或者参与影响公民身体健康的商业行为等。即便是民选的立法机关对于公民健康防御权的限制,也必须满足“限制方式”(法律保留)和“限制理由”(公共利益)的前提条件。 (2)健康权的受益面向,直接对接国家的给付措施,如请求国家给予基本的医疗救助、紧急医疗措施、免费的基本疫苗接种、必要的母婴保健等,以实现公民最低限度的健康(minimum health)。(3)社会健康产业领域也需要认真划定国家权力界限:一方面,国家要规范健康产业的发展,确保健康产业不至于走向危害健康、妨碍实现健康、垄断健康资源;另一方面,还要充分尊重市场规律,不至于完全扼杀产业的自主性和积极性。正如《行政许可法》第13条所规定的,对于“公民、法人或者其他组织能够自主决定的,市场竞争机制能够有效调节的,行业组织或者中介机构能够自律管理的,行政机关采用事后监督等其他行政管理方式能够解决的”健康产业,政府不应随意施加干预。(4)市民健康消费较之于社会健康产业,具有更大的自主空间,国家可以通过倡导的方式引导市民树立理性、成熟的健康消费理念,但是不应强制要求或者禁止。不过,国家在健康消费领域并非无所作为,而是需要运用政府的管理权限和引导能力,力促形成多元和规范的健康消费市场,使市民有更多的健康消费选择空间。

在健康领域存在复杂的“权力-权利”关系,包括了国家健康事业、公民健康权利、社会健康产业和市民健康消费等多元实现类型。其中,国家健康事业作为对于全民健康的总体规划布局,具有基础性的功能和地位。在我国推行七十余年的广播体操运动就是国家健康事业的重要组成部分,反映了健康权国家塑造的理念和方法。在当下市场发育和全民健身的语境下,广播体操的发展和革新需要主动调适其与国家整体目标和公民个体需求的关系,平衡运用行政和市场的方法,不断创新出更加符合民众多元需求的广播体操运动方案,积极参与到健身市场的竞争之中,获得自身的成长和发展。正如相关评论指出的,“这个曾陪伴国民从计划经济跨越到市场经济时代的运动形式,在为国民体质和社会主义体育事业奠定了雄厚的基础,更为全民健身开了个好头之后,终于回归个体,成为普通群众的体育活动,成为多样化健身方式的一种”。在新世纪之后,政府推动的广播体操革新或者复兴运动,就在某些方面反映了这种趋势。比如,2007年教育部推广了统一的校园集体舞,获得了70%以上的中小学生的支持;而在由《小康》杂志社评选的“2010中国全面小康十大民生决策”中,“北京恢复广播体操”位居首位。这些例证均说明,现阶段发展广播体操、塑造公民健康身体,需要以公民健康权为导向、不断提供优质多元的国家健康规划。

四、结语

经由上文关于广播体操的历史起源、制度形态和法律问题的讨论,可以管窥中国群众性体育运动的发展轨迹。作为被“国耻叙事”所支配的近代健康史,一方面将身体从伦理和道德的束缚中解放出来,成为真正的公民的身体;另一方面又将现实任务加诸公民健康的目标之上,对公民身体进行了开发和塑造。改革开放之后的广播体操运动进入“市场竞争”模式,广播体操不断因应变化中的行政环境和社会需求,努力调适自身与行政、市场的关系,保证了自身发展的连续性。广播体操的历史和现实观察,有助于我们厘定在健康领域的国家和公民的关系,建构健康权的教义化体系,从而沟通和联结本文开篇指出的健康权的两种范式(经验性研究和教义化建构)。在健康领域,依据塑造健康的目的和手段,实现健康的方式可以区分为国家健康事业、公民健康权利、市民健康消费和社会健康产业四个象限,上述方式在中国宪法中具有较为明确的规范依据,并体现为从健康事业到健康权利的过渡,国家对于公民健康权利和市民健康消费的干预逐步减少。由此,公民的健康权既有主权权利面向(包括受益权和防御权),也有客观价值秩序面向(包括国家保护义务和制度性保障),据此确立了公民的健康权主体地位。在不同的实现健康类型和健康权的功能体系中,国家权力具有不同的表现形式和作用范围,最终导向全民健康和个体健康的同步实现——这正是朱德为广播体操运动的题词“为增进人民的健康而努力”。

【王理万,中国政法大学人权研究院副教授、钱端升青年学者。本文系国家社会科学基金重点项目“中国式人权文明新形态研究”(项目编号:21AZD095)和教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“习近平总书记关于人权重要论述研究”(项目编号:20JJD820002)的阶段性成果。】

Abstract:Broadcast gymnastics,which was initiated in 1951,is one of the most widely adopted and popular mass sports activities in China,embodying the country’s commitment to shaping the right to health of its citizens.The history and development of broadcast gymnastics are closely tied to the destiny of the nation,reflecting clear national intent,and aiming to achieve the goal of“shaping new individuals”.The institutional forms of broadcast gymnastics can be categorized into three stages:“military simulation,”“administrative reinforcement,”and“market competition,”each of which aligns with the objectives and needs of different periods.Taking the establishment and promotion of broadcast gymnastics in China as a focal point helps construct a doctrinal framework for the right to health.Based on the purposes and means of health shaping,the implementation of the right to health can be divided into four types:national health projects,citizens’ health rights,the social health industry,and civic health consumption.National health projects,facilitated by legislative mechanisms,provide institutional support and supply for citizens’ health rights.The right to health,as a social right,has both a subjective rights orientation and an objective value order orientation,thus establishing the individual’s subject status in terms of their right to health.Its defense aspect is oriented toward rejecting excessive state intervention,while the benefit aspect directly links to the state’s payment measures.The boundaries of state power also need to be defined in the social health industry and civic health consumption.Hence,developing broadcast gymnastics involves adjusting its relationship with the overall objectives of the state and individual citizens’ needs.It involves balancing the use of administrative and market methods,continually innovating sports programs that better suit diverse needs,and actively participating in the competition of the fitness market.

Keywords:Broadcast Gymnastics;Right to Health;National Formation;Institutional Form;Boundary of Rights

(责任编辑 李忠夏)

京公网安备 11010102003980号

京公网安备 11010102003980号