习近平关于尊重和保障人权重要论述研究的系统性与学理化展开

张新平 周艺晨

内容提要:习近平关于尊重和保障人权重要论述是马克思主义人权理论中国化时代化的光辉典范,有其深刻的理论逻辑、政治逻辑、实践逻辑和文化逻辑。既有研究对重要论述蕴含的“人权理念论”“人权道路论”“人权实践论”“人权保障论”和“人权治理论”等核心要义,以及其深远的理论意义、实践意义和世界意义进行了全面系统深入的理论分析和学术抽离。未来,研究者们应更强调在读原著、学原文、悟原理上下功夫,在聚焦习近平关于尊重和保障人权重要论述相关概念的精准性、命题的科学性、理论体系的成熟化以及内在逻辑的严密化的同时,重视从话语权、话语束和话语场维度构建人权话语体系,善于从中国生动的人权实践和广大人民群众中汲取人权理论创新智慧,以推动习近平关于尊重和保障人权重要论述的系统性展开、学术性转化和创新性发展。

关键词:尊重和保障人权 内容系统性 成果学理化

引 言

中国共产党始终以最广大人民根本利益作为一切工作的根本出发点和落脚点,把满足人民对人权保障的新需求作为奋斗方向。自成立之日起,中国共产党就团结带领各族人民为争取人权、尊重人权、保障人权、发展人权而不懈奋斗。党的十八大以来,习近平总书记围绕尊重和保障人权发表了一系列重要论述,立意高远,内涵丰富,思想深刻。作为新时代中国人权发展实践同马克思主义人权理论相结合的产物,重要论述充分彰显出与马克思主义人权理论既一脉相承又与时俱进的理论逻辑,其既是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分,也是推进马克思主义人权理论中国化时代化的光辉典范,更是建构中国特色人权学科体系、学术体系、话语体系的根本遵循和行动指南。学界对习近平关于尊重和保障人权重要论述展开了广泛深刻的学术探讨,产出了一系列高质量研究成果,尤其是自2022年2月习近平总书记在十九届中央政治局第三十七次集体学习时发表重要讲话以来,学术研究正从“量变”进入“质变”阶段。为进一步深入学习贯彻习近平总书记关于尊重和保障人权重要论述,更好推动我国人权事业全面发展,建设中国自主的人权知识体系、理论体系和话语体系,有必要对已有相关研究成果进行系统性梳理回顾,在综合分析研究现状、研究特点以及重点研究内容的基础上,以体系化学理化为着力点,从国家战略高度对未来研究进行整体规划、系统布局和积极展望,以期拓展习近平关于尊重和保障人权重要论述研究的广度和深度。

一、研究范围的全方位展开

习近平总书记围绕尊重和保障人权作出的一系列重要论述,是对我国未来人权发展事业全方位、多层次和立体化的指导,其科学的理论内涵、体系的话语表达和人民性的立场观点,为新时代更好推动我国人权事业发展指明了前进方向。学者们围绕习近平关于尊重和保障人权重要论述的生成逻辑、核心要义、价值意蕴、国际扩散以及具体论述内容等进行了研究。对现有研究成果进行系统梳理,有助于推动习近平关于尊重和保障人权重要论述的体系化和学理化,促进当代中国人权鲜活实践和基本人权论说的科学化概括和精准化提炼,实现从整体上把握研究的宏观情况和基本趋势,在新的时代条件下最大限度凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量,以助推中国式现代化的人权发展道路“行稳致远”。

(一)基本情况

截至2023年12月21日,理论界已有研究中涉及习近平人权论述的成果共有341篇,专门探讨或关注到“习近平关于尊重和保障人权重要论述”的文献有188篇。具体而言,2021年12月《习近平关于尊重和保障人权论述摘编》(后文统一称《摘编》)出版前共有25篇,出版后共有163篇。关键词是从文献中抽取的、能够表达文献主题且具有检索意义的关键性术语,以其为切入口审视过往是“学术研究中的常见维度”。“每一领域内的现代化进程都是用该学科的术语加以界说的”,习近平关于尊重和保障人权重要论述领域的研究亦是如此。为更加直观展现理论界的研究内容、研究重心及变化趋势,本文以《摘编》发布为关键时间节点,分别统计了其发布前后两个时间段内相关文献关键词的有关数据,并以此作为样本展开分析。

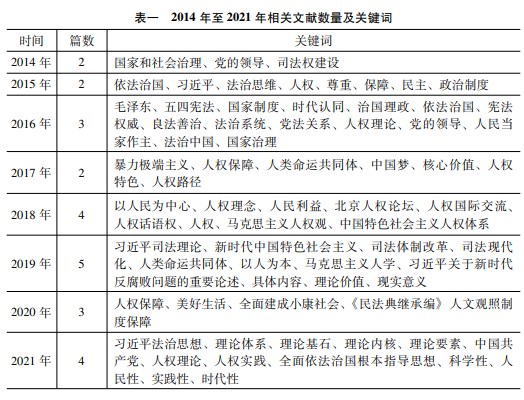

(1)2014年至2021年12月期间。共有25篇相关文献,其中每年发布的文献数量及关键词内容如表一所示。

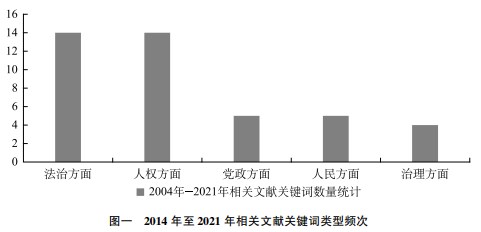

通过对以上关键词进行分析,可将意义较为显著的关键词按照词频排序大致分为以下几类:第一,法治相关,如依法治国、宪法权威、法治中国、习近平法治思想等。第二,人权相关,人民利益、如人权保障、人权理念、人权特色、人权路径等。第三,党政相关,如党的领导、党法关系、中国共产党、政治制度等。第四,人民相关,如人民当家作主、以人民为中心、以人为本等。第五,治理相关,如国家和社会治理、治国理政、良法善治和国家治理等。此外,还零散涉及了诸如中国梦、人类命运共同体、全面建成小康社会(具体见图一)。

(2)2021年年底至今。共有163篇相关文献,其中2022年99篇,2023年64篇。由于这一期间的文献数量较多,从中折射出的客观研究信息也较多,因此,为了对2022-2023年间的研究成果进行全面分析,笔者将分别从关键词词频和关键词内容两个角度进行分析。

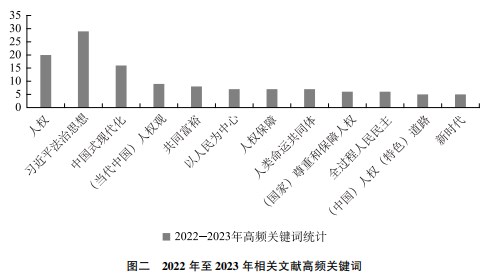

首先,2021年年底至今的163篇文献中共有关键词565个,因数量过多本文不再一一列举,仅将出现频次≥5次的关键词以图表的形式呈现出来(具体见图二)。其中,排在前三位的关键词分别为:人权(3.5%、习近平法治思想(3.3%)以及中国式现代化(2.8%),其次分别是人权观、共同富裕、以人民为中心、人权保障、人类命运共同体、尊重和保障人权、全过程人民民主、人权道路以及新时代。

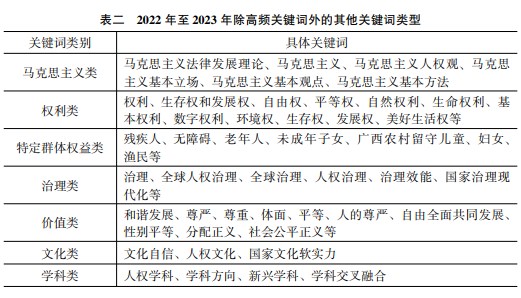

值得注意的是,除以上关键词之外,另有部分关键词虽未使用完全相同的表述,但从宏观上可将其划归为同一研究范畴,因此,为全面展示2022-2023年主要的研究内容,笔者对这些关键词予以初步类型化,其大致分布在以下几个方面:一是马克思主义类,如马克思主义、马克思主义人权观、马克思主义基本立场、马克思主义基本方法等。二是权利类,如生命权利、生存权、发展权、环境权等。三是特定群体权益类,老年人、残疾人、妇女、未成年子女等。四是治理类,如国家治理效能、全球治理、人权治理、国家治理现代化等。五是价值类,如和谐发展、尊严、尊重、体面等。六是文化类,如文化自信、人权文化、国家文化软实力。七是学科类,如人权学科、学科方向、新兴学科、学科交叉融合(具体见表二)。

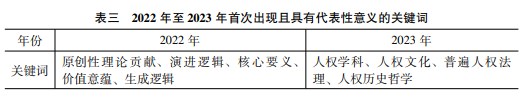

其次,由于近两年是相关研究成果集中涌现的两年,文献数量约占总体研究成果的86%,因此,虽然研究趋势的分析对文献所处时间段的跨度要求较高,但是在大量研究成果集中产出的情况下,其同样能够灵敏地部分反映出研究趋势的变化,为我们提供有价值的信息。故而,除统计高频关键词之外,笔者分别从2022年以及2023年的文献关键词中挑取出了首次出现且具有代表性意义的关键词,以见微知著(具体见表三)。

一定程度上,对文献关键词相关数据的统计分析能够反映学界对习近平关于尊重和保障人权重要论述研究的基本情况,透过关键词的统计结果,可以发现其背后的习近平关于尊重和保障人权重要论述研究的一些关键研究信息。

(1)研究者们注重对习近平关于尊重和保障人权重要论述的主要内容展开研究,《摘编》的发布并未显著影响这一研究倾向。《摘编》发布前,“法治”“党政”等关键词说明了学者们对“加强人权的法治保障”以及“中国共产党和中国政府始终尊重和保障人权”部分论述进行了研究,如李君如发表的《新时代中国共产党人权思想的集中体现——学习习近平总书记关于人权的贺信》深入分析了中国共产党在尊重和保障人权事业中的领导核心作用。《摘编》发布后,大量包括共同富裕、以人民为中心、生存权和发展权、残疾人、无障碍等关键词的在内文献迅速涌现,对习近平关于尊重和保障人权重要论述具体内容的研究范围不断扩大,包括王利明、朱虎、辛向阳等在内的许多学者围绕“坚持生存权和发展权是首要的基本人权,逐步实现全体人民共同富裕”“奉行以人民为中心的人权理念”等,对习近平关于尊重和保障人权重要论述的具体内容进行了阐述和分析。一定意义上,这种从“内容”出发对习近平关于尊重和保障人权重要论述展开的研究,因更多关注“具体问题”,具有一定的分散性,但其具有重要意义,尤其是有助于更全面、更深刻地认识重要论述,这也是笔者在后文对此进行梳理的原因。

(2)研究者们愈发关注习近平关于尊重和保障人权重要论述体系化表达的研究,《摘编》发布前后这种变化较为明显,也即,学界研究在“重内容”的基础上开始“重形式”,在研究过程中将内容和形式进行有机统合。“核心要义”“生成逻辑”“价值意蕴”等关键词的出现,表明学者是将重要论述视为一套完整的人权话语,聚焦于这套话语体系本身展开探讨。如柳华文发表的《论当代中国人权观的核心要义——基于习近平关于人权系列论述的解读》就是对系列重要论述的核心要义的研究。《摘编》发布后,理论界的研究不再拘泥于对具体内容的分析,而是从更宏观的视野讨论这一系列人权话语是如何形成的、核心内容是什么以及其有何重要意义等问题。事实上,习近平关于尊重和保障人权重要论述丰富的内涵、高远的立意以及深邃的思想决定了我们必须要从整体上把握它,对其展开专门研究,不仅是研究的重点,也是研究的关键。也正因如此,虽然关键词的统计分析结果显示专门研究数量相对较少,但笔者仍在后文首先对该部分研究进行了单独梳理,以凸显研究的重点所在。

(3)在重要论述的形式、内容等主体性研究基础上,研究者们还试图从发展联系的视角对重要论述的关联性问题展开探究。“人类命运共同体”“习近平法治思想”关键词的频繁出现,表明学者并不是孤立地看待系列重要论述,而是注意到了其间的联系。如徐显明在《习近平关于尊重和保障人权重要论述与中国人权事业进步》一文中提出,“习近平关于尊重和保障人权论述是习近平法治思想的重要组成部分”。此外,“中国式现代化”“新时代”关键词的频繁出现,也表明学者对习近平关于尊重和保障人权重要论述的研究紧跟时代潮流和中国人权实践,在强调研究的主体性、关联性一体研究的同时,也注重研究的与时俱进性。

(二)研究特点

第一,研究热度高。2021年年底《摘编》正式出版发行,引起国内外广大读者的热烈反响,自此掀起了一股学习习近平关于尊重和保障人权重要论述的热潮。一是从研究数量上看,2012年至2021年共有相关文献25篇,2022年有相关文献99篇,2023年共有相关文献64篇。可见,近两年围绕习近平关于尊重和保障人权重要论述展开的研究大幅增加,相关文献的数量约为过去十年总量的6倍。二是从研究质量上看,越来越多的学者不仅对习近平关于尊重和保障人权重要论述的具体内容进行了分析,还将研究目光逐渐转向深藏于这些重要论述背后的整体逻辑、核心要义、基本特征和内在价值等深层次内容,整体研究质量实现大幅提升。此外,还有越来越多专门围绕习近平关于尊重和保障人权重要论述展开的专题研究,如在重大课题设置方面,国家社会科学基金重大项目和教育部哲学社会科学重大课题攻关项目均有“习近平总书记关于尊重和保障人权的重要论述研究”以及“习近平总书记关于尊重和保障人权重要论述研究”获得立项;又如在期刊专栏设置方面,包括《人权》在内的许多高水平期刊均设置了“学习贯彻习近平总书记关于尊重和保障人权重要论述”等专题专栏,这些都充分体现了研究热度之高。

第二,研究内容逐渐多样化、多元化和丰富化。相较于《摘编》发布前,《摘编》发布后的研究不仅涉及共同富裕、权利、人权法治保障等习近平关于尊重和保障人权重要论述的内容性研究,也关注到了其理论来源、内在价值等关键问题,如莫纪宏对重要论述的“核心人权理念”进行了分析,汪习根、周亚婷等对习近平关于尊重和保障人权重要论述的“演进逻辑、核心要义与价值意蕴”等进行了专门研究,还有学者对系列人权重要论述的“哲学基础”展开研究。这些学者们从不同视角、不同方面入手,充分表明了研究内容的多样化和丰富化的趋势。当然,从总体的研究状况来看,更多的还是对论述关键词核心内容或者说核心要义的具体研究。

第三,研究朝着系统化、整体化和理论化的方向发展。核心要义、理论构成、生成逻辑、价值意蕴、原创性理论贡献等关键词的出现,表明学界不再只是针对分散的、个别的论述进行探讨,而是将其视为一个整体展开研究,这是习近平关于尊重和保障人权论述得以学术化发展的基本前提,也是习近平关于尊重和保障人权论述研究中的重中之重。正如桂晓伟所说,“深入系统地学习研究习近平总书记关于尊重和保障人权的重要论述,对于我们在更高水平上保障中国人民的人权,推动形成更加公正、合理、包容的全球人权治理,具有重要的理论和现实价值”。

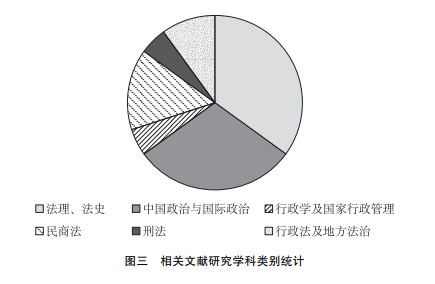

第四,研究学科较为集中(具体见图三)。以188篇文献中下载量排名前20的文献为统计样本,其中13篇文献集中在法学领域,主要包括法理法史、民商法、行政法等学科,如王利明、朱虎在《中国人民大学学报》上发表的《论基本民事权利保护与人权保障的关系》一文,就是从民商法的角度对人权保障问题进行的研究。剩余7篇主要集中在政治学领域,包括中国政治与国际政治、行政学及国际行政管理等,如柳华文在《比较法研究》上发表的《论当代中国人权观的核心要义——基于习近平关于人权系列论述的解读》,就是基于政治学对习近平关于尊重和保障人权重要论述的核心要义的解读。这种研究学科的分布样态与人权的概念和属性是密切相关的,人权具有政治性,同时又以法治为支撑点。由于其研究学科较为集中,开展相关研究的作者也较为集中,他们主要是蒋建国、张文显、鲁广锦、汪习根、张永和、韩大元、莫纪宏、毛俊响等。

二、研究内容的系统性深化

习近平关于尊重和保障人权重要论述的研究涉及理论与实践、历史与现实、宏观与微观以及域内与域外多个维度,这些研究体现了学者们的差异化思考和多元化表达,对于推动中国人权思想的学理化、学术化和专业化发展均具有重要意义。本文将分别从专门研究和一般研究两个层面,对现有研究成果进行梳理,以此描绘相关研究的整体框架和基本思路,进而为未来学者的研究提供思考方向。

(一)专门研究

如前所述,专门研究是指将习近平关于尊重和保障人权重要论述视为一套完整的人权话语体系,以习近平关于尊重和保障人权重要论述为核心研究对象展开的研究,其是所有研究的重点,也是全部研究的关键。

1. 习近平关于尊重和保障人权重要论述的生成逻辑

任何一种理论都有其生成的特定历史场域和现实发展空间,对习近平关于尊重和保障人权重要论述生成逻辑的研究有助于我们从更理性的视角看待系列重要论述,从源头考察系列重要论述“产生和发展的规律性”,由此深化对其背后蕴藏的人权思想、人权理念和人权精神的把握。从目前来看,学者们对于该问题的研究主要从理论逻辑、政治逻辑、实践逻辑以及文化逻辑四个方面展开,并且形成了较为一致的观点。

第一,理论逻辑方面。从发生学的角度看,任何一种科学思想观点的的诞生均有其理论逻辑,习近平关于尊重和保障人权重要论述也是建立在一定的理论基础上不断发展和持续演进的,有其特定的理论渊源。从目前来看,学界几乎一致认为马克思主义人权理论构成了系列重要论述的理论逻辑,并主要从以下几个角度展开分析:一是继承了马克思主义人权观的基本立场,如莫纪宏认为,系列重要论述具有鲜明的马克思主义人权立场,而且其遵循了马克思主义的基本观点和基本方法。二是体现了马克思主义人权观的价值追求,如杨博超认为,系列重要论述中体现了马克思主义对人的全面发展和对人的自由的追求,由此彰显了其以马克思主义人权理论为渊源。三是直接点明马克思主义人权观同习近平关于尊重和保障人权重要论述之间的发展继承关系,如柳华文认为,习近平关于尊重和保障人权重要论述是马克思主义人权观与中国实际相结合的产物,钱锦宇、刘志强等学者认为,习近平关于尊重和保障人权重要论述是对马克思主义人权观的集成、丰富和发展。

第二,政治逻辑方面。人权是一个具有政治属性的概念,系列重要论述在我国这样一个由中国共产党领导的社会主义国家中诞生,有其特定的国家场域,这决定了习近平关于尊重和保障人权重要论述有其特定的政治逻辑。目前,学者们普遍认为中国共产党领导构成了习近平关于尊重和保障人权重要论述形成过程中的核心政治逻辑,并分别从以下角度论证:一是中国共产党带领中国人民的百年人权实践彰显了重要论述的政治生成逻辑,如学者荆慧兰等认为,“中国共产党团结带领人民尊重和保障人权的成功实践,为习近平关于尊重和保障人权的重要论述提供了深厚历史积淀”。二是中国共产党的目标追求体现了系列重要论述的政治基础,其中内涵了系列重要论述生成的政治逻辑,如莫纪宏专门认为,中国共产党始终以尊重和保障人权为不懈追求,这充分表明了习近平关于尊重和保障人权重要论述以党的领导为政治保证。

第三,实践逻辑方面。实践是理论的源头,任何思想体系的生成和延展均是建立在与实践密切结合的前提之下,习近平关于尊重和保障人权重要论述也不例外。现阶段,绝大多数学者认为,习近平关于尊重和保障人权重要论述是在伟大的中国人权实践中形成的,由此构成了重要论述的实践逻辑。如张晓玲认为,习近平关于尊重和保障人权的重要论述是在中国共产党百年奋斗极其伟大、波澜壮阔、广泛深刻的人权实践中形成的;钱锦宇认为,“从实践逻辑来看,以中国特色人权发展道路为中心的中国特色人权实践,是习近平尊重和保障人权新理念新思想新战略的生成基础和运用场域”;朱虎、毛俊响、杨博超等学者持有同样观点,强调我国伟大人权实践对于系列重要论述形成的重要推动作用。

第四,文化逻辑方面。文化价值、文化实践等文化因素在一定程度上塑造着我们的认知,习近平关于尊重和保障人权重要论述是在不断发展和动态连贯的社会文化中逐渐成型的。目前,关于习近平关于尊重和保障人权重要论述的文化逻辑,学界主要有以下两种观点:一是重要论述以中国优秀传统文化为文化底蕴,吸取了我国传统文化中的人权思想,如以戴激涛为代表的一些学者较为宽泛地指出,习近平关于尊重和保障人权重要论述是同优秀传统文化相结合的产物;钱锦宇等则进一步细化展开,认为“天生万物,唯人为贵”“人,天地之性最贵也”等具体的古代人本思想在重要论述形成中的文化积淀作用。二是习近平关于尊重和保障人权重要论述还受到了外来文化的影响,如徐显明认为,世界其他优秀文明成果也在一定程度上潜移默化地影响着我国人权思想的形成。

此外,还有个别学者从其他角度对生成逻辑进行了探讨。如现实逻辑方面,荆慧兰等主张习近平关于尊重和保障人权重要论述是在深刻研判国内外人权现实形势的基础上形成的,邢结持有与之类似观点,主张系列人权重要论述是在对西方视域下人权观念的现实批判的内在逻辑中发展而来的;经济逻辑方面,常健提出我国人权理论和实践发展与中国社会主义市场经济之间存在基础结构、生成转换以及过程周期三重逻辑;历史逻辑方面,汪习根、周亚婷提出习近平总书记不同阶段的从政经历也在系列人权重要论述的形成过程中发挥了作用。

2. 习近平关于尊重和保障人权重要论述的核心要义

“任何理论都是有其核心和实质的,其核心和实质就是这一理论的关键”,对习近平关于尊重和保障人权重要论述而言,对核心要义展开的研究是全部研究中的重中之重。准确把握习近平关于尊重和保障人权重要论述的核心要义,不仅是深刻理解习近平总书记人权思想的理论精髓的应有之义,也是推动系列重要论述走向系统化、体系化和理论化发展的必由之路。学界对该问题展开了较为深入的研究,可将现有研究观点大致归纳为以下几方面。

第一,人权理念论。理念是系统中重要的组成部分,其体现于系统中的各个部分并成为贯穿始终的主线索。习近平关于尊重和保障人权重要论述的人权理念论体现在“奉行以人民为中心的人权理念”部分,以人民为中心是尊重和保障人权系列重要论述的精髓所在,发挥着统筹协调习近平关于尊重和保障人权重要论述各部分的关键作用。钱锦宇认为,以人民为中心的人权理念是中国人权文明的根本理念,也是习近平尊重和保障人权新思想新战略的核心理念,其为中国人权话语体系的逻辑建构奠定了坚实基础。高长见认为,尊重人民主体地位,坚持以人民为中心是系列重要论述的基本立场,也是贯穿始终的理论主线。赵树坤认为,以人民为中心是我国人权理念的话语表达,尊重和保障人权要实现贯彻落实,就必须坚持以人民为中心的人权理念。崔丽君等也主张,我国坚持奉行以人民为中心的人权理念主要表现为坚持人民主体地位、维护人民根本利益和增进人民社会福祉等方面。

第二,人权道路论。“走适合中国国情的人权发展道路”是习近平关于尊重和保障人权重要论述的专题之一,也是人权道路论的主要内容。人权道路论强调中国人权发展道路应当适应时代潮流,符合我国国情,开辟出一条独具中国特色的人权发展道路。徐显明认为,十八大以来中国人权事业的发展成就证明,我国人权发展道路必然是符合中国国情的,未来应以习近平关于尊重和保障人权重要论述为指导,继续走中国式人权发展道路。莫纪宏主张习近平关于尊重和保障人权重要论述体现了中国特色社会主义人权事业的发展特点和基本要求,指明了我国人权发展道路实际上是中国特色社会主义道路在人权领域的体现,是中国特色社会主义人权发展道路。汪习根等也认为,习近平关于尊重和保障人权重要论述的最突出贡献就在于,对中国人权道路进行了理论创新,而理论创新的源头则在于系列重要论述符合我国各方面的基本国情,彰显了鲜明的中国特色。鲁广锦认为,中国人权发展实践始终坚持将人权的普遍性与本国实际相结合,构建起了符合中国国情和时代发展要求的人权新话语新理念,逐渐走上了一条与西方国家不同的中国特色人权发展道路。

第三,人权实践论。实践是理论的源泉,人权实践论坚持和弘扬了马克思主义实践观,通过回答人权实践中“实现什么人权”“实现谁的人权”以及“如何实现人权”等关于人权实现和发展的关键性现实问题,以落实个体、普遍群体乃至特殊群体的人权要求。一定意义上,人权实践论不仅丰富完善习近平关于尊重和保障人权重要论述,其自身也在人权实践深入推进的过程中逐渐走向丰满和成熟。习近平关于尊重和保障人权重要论述的人权实践论主要包括三部分:一是优先保护生存权和发展权,关注人的生命价值和尊严。莫纪宏认为,生存权和发展权是典型的第三代新型人权,其核心价值就是要求消灭贫困,为其他人权的实现提供相对公平合理的实践前提,将生存权和发展权放在首位是我国人权发展实践的必然要求,有利于回应社会现实需求。张永和也认为,生命无价,安全、健康同样可贵,习近平总书记系列重要论述高扬生命至上的理念,是我国尊重和保障人权实践最生动、最有力的表达。二是协调增进全体人民的各方面权利,促进人的全面发展。人权涉及多种权利的实现,整体推进各项权利是人权实现的重要原则。杜文平认为,中国人权实践致力于将人的自由发展与人的全面发展相结合,在经济、政治、文化、社会和生态“五位一体”总体布局中实现两者的统一。三是关注特定群体,保障特定群体权益的实现。人权的普遍性体现在主体的普遍上,妇女、儿童、老年人和残疾人等特定群体作为人权主体,其权益保障水平直接关乎我国人权事业发展的实践进程,因此,该部分成为人权实践论的重要组成部分。正如张爱宁所说,习近平关于尊重和保障人权重要论述涵盖了特定群体的人权保障,为我国特定群体人权保障实践指明了方向。

第四,人权保障论。习近平关于尊重和保障人权重要论述的人权保障论体现在“加强人权法治保障,保障人民依法享有广泛的自由权利”部分,也即,强调发挥法治在人权保障中的作用,通过不断深化法治领域改革,健全人权法治保障机制,保证人民依法享有广泛的权利和自由。钱锦宇认为,要将尊重和保障人权的宪法原则和法律理念贯彻落实到科学立法、严格执法、公正司法和全民守法各个环节,形成全方位的人权法治保障体系,才能有效推进人权事业的进步。李璐君也认为,法治是人权的前提和保障,其在中国式人权现代化的发展进程中具有关键作用,只有不断提升人权法治化保障水平,在社会主义法治轨道上推进人权现代化,才能开启中国式人权现代化的新境界。

第五,人权治理论。习近平关于尊重和保障人权的人权治理论主要体现在“为丰富人类文明多样性、推进世界人权事业发展作出更大贡献”这一专题中。发展人权是全人类的共同事业,习近平关于尊重和保障人权重要论述不仅总结了我国自主探索并成功开辟争取人权、尊重人权、保障人权和发展人权的中国人权道路的有益经验,而且重视参与全球人权治理,致力于推动全球人权事业的共同繁荣。钱锦宇认为,习近平尊重和保障人权新理念新思想新战略是以国内人权治理与国际人权治理的现代化为导向、统筹推进国内人权话语与对外人权话语塑造的一种人权话语建构,强调在人权治理中摒弃零和博弈的思维,积极推动多变合作的人权治理。鲁广锦也认为,习近平系列重要论述彰显了我国积极参与全球治理的态度,发出了中国尊重和保障人权的最强音,张永和等也持有同样观点。

3. 习近平关于尊重和保障人权重要论述的基本特征

特征是对一事物能独立存在并区别于其他事物的标志的描述,其在一定程度上反映了事物的特殊本质或基本属性。习近平关于尊重和保障人权重要论述的基本特征反映了我国人权思想区别于西方人权思想的独特之处,对基本特征进行研究有助于我们从更深层次把握习近平关于尊重和保障人权重要论述的精髓。

第一,坚持以人民为中心彰显人民性。中国特色社会主义人权道路、理论、制度和实践最显著的特征就是人民性,以人民为中心是中国人权建设的“主旨句”,中国人权事业发展坚持人民为中心的人权理念,尊重和保障人权,以促进全体人民的自由全面共同发展作为总目标,一切为了人民、一切依靠人民。习近平总书记明确指出,人民性是中国人权发展道路最显著的特征。张永和认为,人民性是习近平总书记关于尊重和保障人权重要论述最鲜明的理论品格,钱锦宇持有同样观点,认为“习近平尊重和保障人权新理念新思想新战略阐发了一种以人民为中心的中国特色人权理念”,其“继承了马克思主义人权观的这种基本立场,高度重视坚持尊重人民主体地位和以人民为中心,以鲜明的‘人民性’展现了其理论特色,推动了‘人的全面发展’思想的时代化”。

第二,坚持顺应时代潮流凸显时代性。习近平关于尊重和保障人权重要论述是在新时代背景下形成和发展的,其是当代中国的科学人权理论引领,彰显了新时代的强大人权实践伟力。以汪习根、鲁广锦为代表的学者认为,习近平关于尊重和保障人权重要论述“从社会主义新时代的历史高度来锚定当代中国人权事业发展的历史方位,精准把握21世纪中国人权事业发展的战略机遇和发展趋势,不断提炼和创造出一系列具有原创性、时代性和国际性的人权理念、观念和话语”。张璐也在其文中表明,习近平总书记关于人权的重要论述为新时代中国式人权现代化提供了坚实的理论基础和根本遵循。

第三,坚持依法保障人权饱含法治性。习近平关于尊重和保障人权重要论述正视人权和法治间的关系,强调尊重和保障人权以法治为保障,法治发展又以尊重和保障人权为最终目的。莫纪宏认为,习近平关于尊重和保障人权重要论述突出了人权法治保障的主题,丰富了习近平法治思想的内涵,其在“习近平法治思想中具有重要地位,是其法治思想科学理论体系的核心理念、价值目标、基本原则和重要内容”。陈佑武也认为,尊重和保障人权理念是在全面依法治国的总体工作布局中推进的。此外,龚洋洋、王宇鹏等也都持有类似的观点,强调习近平关于尊重和保障人权重要论述具备法治性的基本特征。

第四,坚持人权保护的“中国范式”体现创新性。习近平尊重和保障人权重要论述总结了中国共产党带领人民进行波澜壮阔的伟大实践和人权事业建设的理性认识和有益经验,坚持将马克思主义人权观同中国具体实际和中华优秀传统文化相结合,成功走出一条顺应时代潮流、契合人民愿望、适合中国国情的人权发展道路,由此提出并形成了独具特色的人权主张观点和人权保护的“中国范式”。徐显明认为,“习近平关于尊重和保障人权重要论述有一系列的重大创新”。张永和也认为,习近平关于尊重和保障人权重要论述既坚持马克思主义的基本立场、观点和方法,又强调立足当代中国人权实际,保持与时俱进的理论品格,其“集中反映了党的十八大以来中国人权事业取得的重大理论创新、实践创新和制度创新成就,为中国人权事业发展提供了新理念,注入了新思想,谋划了新战略”,形成了人权保护的“中国范式”,有其鲜明的创新性。

第五,致力于推动全球人权治理朝着更加公平公正合理包容方向发展尽显全球性。长期以来,美国在国际人权领域继续推行霸权主义,沉醉于“美式民主优越”幻象中的美国政客总以“山巅之国”自居,对国际人权规则一向是“合则用,不合则弃”,严重破坏了确保全球人权治理向善向好发展的规则体系。中国高度重视参与国际人权治理规则的制定完善,推动全球人权治理朝着更加公平公正合理包容的方向发展。习近平关于尊重和保障人权重要论述强调以实际行动改善全球人权治理的失衡现状,通过构建公平正义的世界人权治理规则体系,推动全球人权事业健康发展,这充分印证了系列重要论述的国际视野和世界情怀。以钱锦宇为代表的学者认为,习近平关于尊重和保障人权重要论述“以人类命运共同体为理念、以反对单边主义和霸权主义为特征、以倡导联合国主导的多元共治为原则、以合作促发展为目标”,不仅系统总结了中国的人权经验,而且为世界人权事业贡献了中国方案和中国智慧,其“不仅是中国的人权理论,也是具有世界意义的人权理论”。此外,荆慧兰、侯冠华、戴激涛等在其文章中也表明了类似的观点。

4. 习近平关于尊重和保障人权重要论述的深远意义

意义是事物所包含的思想和道理,其是涉及人类对于世界认知和理解的重要哲学概念。对习近平关于尊重和保障人权重要论述的意义的研究有助于推动我国人权理论体系的建构,增强我国人权话语体现的影响力。目前,学界针对系列重要论述的深远意义展开的研究角度较为统一,主要从以下几个方面展开。

第一,理论意义。习近平关于尊重和保障人权重要论述的理论意义是指理论成果和贡献,其重点在于对理论的创新和发展。目前,学术界对习近平关于尊重和保障人权重要论述理论意义的研究主要包括以下内容:一是发展了马克思主义人权理论。习近平关于尊重和保障人权重要论述不是凭空创造出来的,而是马克思主义人权观在新时代同中国人权实际相结合的产物。以张永和为代表的学者认为,习近平关于尊重和保障人权重要论述是对马克思主义的创新性发展,其丰富了马克思主义人权理论,“为21世纪马克思主义中国化的尊重和保障人权的思想作出了原创性贡献”。二是丰富了习近平法治思想。尊重和保障人权融于习近平法治思想的方方面面,是习近平法治思想的内容之一。徐显明认为,“习近平关于尊重和保障人权重要论述是习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平法治思想的重要组成部分”,李林也表达了类似的观点,主张“尊重和保障人权在习近平法治思想中具有重要地位,是其法治思想科学理论体系的核心理念、价值目标、基本原则和重要内容”。因此,习近平关于尊重和保障人权重要论述的形成也是对习近平法治思想的进一步完发展,有利于丰富习近平法治思想理论体系的深刻内涵。三是完善了中国特色社会主义理论体系。中国特色社会主义理论体系是一套涉及各个方面的科学严密的综合理论体系,习近平关于尊重和保障人权重要论述作为人权理论同样被包含在其中,并推动了中国特色社会主义理论体系的完善。正如有论者称,“习近平新时代中国特色社会主义思想高度重视尊重和保障人权,把人权纳入其科学理论体系的有机组成部分”。换言之,习近平关于尊重和保障人权重要论述是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分,其是对中国特色社会主义理论的补充,柳华文、闫文光等学者均在其文章中表达了类似观点。

第二,实践意义。习近平关于尊重和保障人权重要论述是一套科学的人权理论,对实践有着重要的指导意义和推动作用。目前,学者对于实践意义的研究主要分为以下方面:一是指导了我国人权发展实践。系列重要论述有助于引导我国人权实践朝着更好迈进,推动我国人权事业的进一步发展。以柳华文为代表的学者认为,习近平关于尊重和保障人权的重要论述有助于在更高水平上保障中国人民的人权。二是推动了我国人权文化和人权学科建设。我国人权学科建设已经取得了积极进展,习近平系列重要论述将进一步指导并推动我国人权学科建设。钱锦宇就在其文章中明确提出,“推进人权学科方向建设必须以习近平新时代中国特色社会主义思想尤其是习近平总书记关于尊重和保障人权的新理念新思想新战略为根本指导”。三是有助于中国人权话语体系的构建。系列重要论述作为当代中国人权理论的最新发展,不仅是新时代中国人权事业发展的根本遵循,更为中国人权话语体系建设指明了方向。张永和等学者认为,习近平关于尊重和保障人权重要论述的提出有助于构建中国人权话语体系,提升我国人权话语的国家影响力。

第三,世界意义。习近平关于尊重和保障人权重要论述是对我国探索人权自主道路过程中经验的总结,也是为解决全球性人权问题交出的一份“中国答卷”,具有鲜明的世界意义。学界对于习近平关于尊重和保障人权重要论述的世界意义的研究主要从以下几个方面展开:一是为全球人权治理和广大发展中国家的人权发展提供借鉴。习近平关于尊重和保障人权重要论述科学回答了有关人权的一系列方向性、根本性、战略性重大问题,为世界人权发展提供了方向。高长见认为,“习近平关于尊重和保障人权的论述系统总结了人权的‘中国经验’,是它的体系化与理论升华,为世界人权事业贡献了‘中国智慧’和‘中国方案’,它不仅是中国的人权理论,也是具有世界意义的人权理论”。二是推动全球人权治理格局重新调整,打破全球人权体系的不公正态势。长期以来,以美国为代表的发达国家试图在国际人权领域继续推行霸权主义,通过制定由西方国家主导的国际人权治理规则,将西方教条强加于其他国家,破坏了各国推动全球人权治理向善向好发展的共同努力,习近平关于尊重和保障人权重要论述强调秉持人类命运共同体理念,积极参与国际人权治理规则的重塑与完善,扭转全球人权治理落后被动的不利局面。以桂晓伟为代表的学者认为,习近平关于尊重和保障人权重要论述促进了公正、合理、包容的全球人权治理格局的形成。三是促进全球人权文明交流,以合作推进人权,以对话凝聚共识,在平等相待中共同守护多样的人权文明。习近平关于尊重和保障人权重要论述强调在相互尊重、平等相待基础上加强交流合作,擅于通过对话凝聚各方共识,促进文明交流互鉴,共同推动人权文明发展进步。以汪习根为代表的学者明确提出,系列人权重要论述有助于增进世界范围内人权文明的交流和互鉴,“成功在思想理论维度重塑了人权文明多样性”。

5. 习近平关于尊重和保障人权重要论述的其他研究

习近平关于尊重和保障人权重要论述的生成逻辑、核心要义、基本特征以及深远意义是深刻理解把握习近平总书记人权思想必须搞清楚的几个关键问题,其是所有研究成果中最基础、也是最核心的部分,是建构中国自主的人权理论体系的重点所在。

当然,除此之外,还有部分学者从其他角度对习近平关于尊重和保障人权重要论述进行了专门研究,虽然其尚未在学界形成普遍探讨,但同样对于我们更全面、更深刻地理解重要论述大有裨益。如杨真真、郑晓婕分析了系列重要论述的哲学基础,主张习近平总书记关于人权主题的系列讲话和论述体现了马克思主义基本立场、基本观点和方法,具有坚实的马克思主义哲学基础。再如毛俊响分析了系列重要论述的国际化扩散问题,主张从凝练人权观、实施社会框定策略、统筹国内外制度平台以及软法条约化四个方面实现重要论述的国际扩散。

(二)一般研究

一般研究的特征在于,其同时交织了对其他问题的讨论,因此,这类研究的相关性弱于专门研究。总体而言,这类研究主要可分为以下两个部分。

第一,对习近平关于尊重和保障人权重要论述的具体内容的研究,主要包括以下方面:一是对“坚持生存权和发展权是首要的基本人权,逐步实现全体人民共同富裕”部分的研究。王德志等认为共同富裕与人民生活幸福权是一致的,并对其权利结构、权利结构以及实现路径进行了分析;张晗则认为,共同富裕与人的全面发展是紧密相连的,其以促进人的全面发展为核心价值取向。二是对“协调增进全体人民的经济、政治、社会、文化、环境权利,促进人的全面发展”论述部分的研究。王雨荣对环境权的人权属性进行了法理证成,并指出环境权是切实享有其他人权的关键要素;毛益民认为,环境权是一种新型人权,也是新时代人权事业发展的重要内容;朱虎从民法视角出发,主张民事权利的保护呈现出人权属性,《民法典》具有深刻的人权意涵;王利明也提到了民事权利和人权保障的关系,认为其体现了人权的人民性,因此,应当不断完善民事权利的具体保护规则。此外,张万洪、赵树坤等还针对“保障少数民族、妇女儿童、老年人、残疾人等特定群体权益”部分论述展开了具体研究。

第二,对习近平关于尊重和保障人权重要论述与其他同类政治话语或政策话语之间关系的研究。一是对习近平法治思想与习近平关于尊重和保障人权重要论述之间关系的研究。高长见认为,习近平关于尊重和保障人权重要论述是习近平法治思想的重要组成部分;莫纪宏主张,习近平关于尊重和保障人权重要论述丰富了习近平法治思想的内涵,这实际上也表明其认为系列重要论述包含在习近平法治思想中,是习近平法治思想的具体内容。此外,徐显明也持有同样观点。二是对中国特色社会主义与习近平关于尊重和保障人权重要论述之间的关系的研究。付子堂、张永和、龙大轩等学者认为,系列重要论述是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分,柳华文、闫文光也表明了同样的观点。此外,邢结还对人类命运共同体与系列人权重要论述之间的关系进行分析,主张习近平关于尊重和保障人权重要论述有力地促进了中国与世界各国人权事业的交流与发展,由此推动了人类命运共同体的构建。

三、研究成果的学理化提升

学术研究是学者利用客观事实开展富有创造性的劳动,是不断调整、改变与适应的渐进过程。习近平关于尊重和保障人权重要论述的研究注定是项不断充实发展、丰富完善的艰辛思想劳动,须在既有研究基础上进一步提高研究质量、充实研究成果、弥补研究空白,推动重要论述研究的系统性展开、学术性转化和创新性发展,以不断提升研究的学理化水平。

(一)既有研究存在的主要问题

发现问题是解决问题的前提,也是学问和创新的起点。基于以上梳理研究可以发现,总体而言,学界对于习近平关于尊重和保障人权重要论述的研究取得了一定成果,但也存在部分问题。

第一,专门性研究数量较少。根据前文的统计分析和对整体研究情况的综合梳理,可以发现相关研究数量显著增加,也逐渐出现对习近平关于尊重和保障人权重要论述的专门研究。但总体而言,多数研究只是将习近平关于尊重和保障人权重要论述视为文章某一部分的理论基础或支撑点,属于浅显意义上的泛泛而谈,很难具有显著的参考价值,专门对习近平关于尊重和保障人权重要论述展开研究的文献数量相对较少,阻碍了整体研究的深入推进。

第二,同质化研究倾向明显。研究成果的多样性能够在一定程度上反映学术创新的能力和水平。但是,经过前文对既有文献的梳理,可以发现在习近平关于尊重和保障人权重要论述的专门研究中,存在明显的研究内容同质化的现象,特别是在系列重要论述的生成逻辑、核心要义以及深远意义方面,不仅在提出问题和观点表述方面存在重合,而且结论较为相似,呈现出大同小异等问题。换言之,虽然已有学者对习近平关于尊重和保障人权重要论述展开专门研究,但这些研究成果呈现出同质化倾向,研究的学术创新性仍有待进一步提高。

第三,精细化程度稍显不足。研究的精细化程度是衡量一个学科学术发展成熟程度的重要标尺,反映了某一领域学术研究的专业化水平。目前,学界针对习近平关于尊重和保障人权重要论述的研究中,多数学者仍从宏观视角入手,围绕重要论述的生成逻辑等整体性问题展开,缺乏对习近平关于尊重和保障人权重要论述中某些具体问题或局部问题展开细致探讨,如系列重要论述中各项权利的定位及相互之间的关系,又如应当将不同方面的重要论述转化为具有通识性、普遍性和可操作性的人权保护工作方案等。现阶段,对以上问题展开研究的学者寥寥无几,研究精细化程度仍有较大的提升空间。

第四,体系化研究有待加强。体系化是一种形式理性,学术研究的体系化、系统化是学术规范化转型的重要方面。现有习近平关于尊重和保障人权重要论述研究成果已经呈现出体系化趋势,例如从生成逻辑、核心要义以及深远意义等方面对系列重要论述展开探讨,具有一定的借鉴和参考价值,但对于构建全面的、系统的、成熟的人权思想理论体系仍存在一定差距。因此,要实现系列重要论述研究的体系化,必须在目前研究成果的基础上溯源追踪,全面梳理系列重要论述的历史沿革、丰富内涵乃至内在逻辑等,进一步强化研究的系统性。

第五,学理化水平仍需提升。马克思主义之所以影响深远,原因在于其以深刻的学理揭示人类社会发展的真理性、以完备的体系论证其理论的科学性。这要求学界对习近平关于尊重和保障人权重要论述的研究须重视重要论述学理化,以推动新时代中国特色社会主义人权思想的丰富拓展。然而,综合考察现有文献可以发现,对习近平关于尊重和保障人权重要论述的专门研究中,尤其是对重要论述的核心要义的研究中,多数学者拘泥于对经典表述的简单总结、分类或再现,专业的学理层面的研究还是相对较少。不可否认,习近平关于尊重和保障人权重要论述本身是进行学术研究的基础,但是,“学术评价的目的应当是评价成果的创新性”,必须在深化理论阐释的同时加强研究的学理化,以此实现推动理论创新的目标。

(二)未来研究的努力方向和重点关注

未来,研究者们应以体系化、学理化为着力点,从研究导向、研究内容、话语体系、研究方法和研究路径层面入手,更强调在读原著、学原文、悟原理上下功夫,聚焦于习近平关于尊重和保障人权重要论述相关概念的精准性、命题的科学性、理论体系的成熟化以及内在逻辑的严密化的同时,重视从话语权、话语束和话语场维度构建人权话语体系,擅于从中国生动的人权实践和广大人民群众中汲取人权理论创新智慧,进而不断拓展习近平关于尊重和保障人权重要论述研究的广度和深度。

第一,研究导向层面,要在读原著、学原文和悟原理上下功夫。习近平关于尊重和保障人权重要论述是博大精深的思想体系,内含对各类人权问题的深刻思考,学界研究应当在读原著、学原文和悟原理上下功夫,以原著原文为根本遵循。一是应当忠于《习近平关于尊重和保障人权论述摘编》原著,不歪曲、不断章取义,确保习近平总书记关于人权的系列主张得到准确理解、正确传达和贯彻学习。二是要关注习近平关于尊重和保障人权重要论述发表的具体语境,将其放置于特定的时代背景和政治理论框架中进行分析,强化对重要论述原文的“政治认同、思想认同、理论认同、情感认同”。三是在学习习近平关于尊重和保障人权重要论述时,尽量避免狭隘的立场观点和主观的个人偏见的影响,做到学而思、学而用,用心体会、悉心领悟重要论述背后的人权思想、人权理念和人权精神。

第二,研究内容层面,通过强化研究的整体性、学术性和创新性提升学理化水平。推进习近平关于尊重和保障人权重要论述的学理化是中国人权理论创新的内在要求和必然途径。关于如何实现论述的学理化,需突出以下特性:一是整体性,要坚持从整体把握习近平关于尊重和保障人权的重要论述,做到融会贯通。无论是人权新理念、人权新思想还是人权新战略,都要将其放在整个科学人权理论体系中来认识和把握,避免研究的碎片化。二是专业性,习近平关于尊重和保障人权重要论述要实现学理化,就要求学者充分发挥自身的学科优势、学术优势、专业优势,加强对习近平关于尊重和保障人权重要论述的研究阐释工作,为重要论述提供坚实的学理支撑。三是创新性,研究者们可以将系列重要论述同中国特色社会主义人权实践案例结合起来,从扶贫、教育等人权实践领域中寻找可能的学术创新点,通过政治话语和学术探讨的相互滋养、融合交互,提升习近平关于尊重和保障人权重要论述的学术价值。

第三,话语体系层面,要从人权话语“权-束-场”三个维度构建人权话语体系。话语不仅具有描述和解释的功能,还有重要的实行权力的功能,因此,话语理论又被称为话语权力理论。习近平关于尊重和保障人权重要论述是对我国人权实践有益经验的科学归纳和系统总结,也是基于主流价值方向、问题导向和实践经验的话语创新发展,其蕴含着对中国人权话语体系核心范畴的认知。因此,学界研究应当以习近平关于尊重和保障人权重要论述为指导,建立健全具有中国特色的人权话语体系:一是话语权维度,从习近平关于尊重和保障人权重要论述中提取中国人权新概念、新形态、新范畴,着力打造具有中国特色的人权话语体系,打破国际人权话语中的西方霸权;二是话语束维度,习近平关于尊重和保障人权重要论述始终围绕中国人权的核心主题、根本问题和现实关切展开,学界应当对其予以抽离整合,最终形成一套更具完整意义和叙事能力的中国特色人权话语束;三是话语场维度,习近平关于尊重和保障人权重要论述是在特定的中国场域下形成的,要通过主客互动、时空关联等手段不断拓宽我国人权话语场域。简言之,基于话语权、话语束和话语场三个维度的协同共进,加强我国人权话语体系的传播和交流,不断提升话语能力和影响力。

第四,研究方法层面,基于内外联动、横纵结合推动研究进一步体系化发展。习近平关于尊重和保障人权重要论述是涉及我国人权理念、人权保障和人权发展的复杂系统,对其进行体系化研究既是深刻把握系列人权重要论述的必经之路,也是对其进行学理化阐释的现实要求。未来,应从以下两个方面着手,强化研究的体系性。具体而言,一方面,强调研究的内外联动。对习近平关于尊重和保障人权重要论述的研究,既要在对其进行整体把握的基础上着重关注人权理念、人权功能以及人权保障等各部分内在的结构性、逻辑性、层次性和关联性,以便于构建内容完备、前后衔接和功能完善的人权理论体系,又要深入挖掘习近平关于尊重和保障人权重要论述与习近平法治思想、中国式现代化等的联系,提高系列人权重要论述的外部影响力。另一方面,关注研究的横纵结合。也即,共时横向研究与历史纵向研究共进,前者要求深入分析习近平关于尊重和保障人权重要论述,丰富我国人权理论的概念、内涵、范畴、架构和特点等;后者则要求以时间为顺序,揭示习近平关于尊重和保障人权重要论述的本质及其发展的规律性,以进一步完善现有研究成果。总之,在内外联动和横纵交错中推动相关研究“发展成为一种彼此保持差异性和张力的有机统一体”,提升整体研究的体系化水平。

第五,研究路径层面,要注重从中国生动的人权实践和人民群众中汲取人权理论创新智慧。党的理论来自人民、为了人民、造福人民,对习近平关于尊重和保障人权重要论述展开的研究同样应当体现人民性,以人民群众为理论创新的源泉所在。一方面,学界须重视从中国生动的人权实践中提炼出研究的重点、难题和突破点。如政府工作报告中的目标数字围绕着解决人民群众急难愁盼问题、着力增进民生福祉展开,这既是系列人权重要论述中“坚持生存权和发展权是首要的基本人权,逐步实现全体人民共同富裕”的真实写照,也应当是学界从我国人权实践中提炼出的研究重点。另一方面,学者们也应当从人民群众中获取理论创新的灵感和智慧。人民群众身处人权实践的最前沿,对人权事业发展情况的感知最敏感,感受也最深切。因此,习近平关于尊重和保障人权重要论述研究需要也必须坚持人民至上,始终站在人民群众的立场,通过广泛倾听人民群众的声音,凝聚人民创造性人权实践经验共识,确保我国人权理论研究既接地气又得民心。概言之,须在实践创新与理论创新的良性互动中,从体系化和学理化层面发力,不断推动习近平关于尊重和保障人权重要论述的系统性展开、学术性转化和创新性发展,将其中的原理性理论成果转化为知识话语、研究范式、学术理论,拓展研究的广度和深度,以更好指引中国式现代化的人权发展之路,促进我国人权事业全面发展。

(张新平,中南大学人权研究中心研究员、副教授;周艺晨,中南大学人权研究中心硕士研究生。)

【本文系教育部哲学社会科学重大课题攻关项目“习近平总书记关于尊重和保障人权重要论述研究”(项目批准号:22JZD002)和教育部人文社科重点研究基地重大项目“数字人权治理的理论构造与法治保障研究”(项目批准号:21JJD8200014)的阶段成果。】

Abstract:Xi Jinping's discourses on respecting and protecting human rights stand as a shining example of the Sinicization and modernization of Marxist human rights theory,embodying profound theoretical,political,practical,and cultural logic.Existing research has conducted comprehensive and systematic theoretical analyses and academic extractions on the following contents:the core meanings inherent in these important discourses,including the“theory of human rights concepts,”the“theory of human rights paths,”the“theory of human rights practices,”the“theory of human rights protection,”and the“theory of human rights governance”,and their profound theoretical significance,practical significance,and global significance.In the future,researchers should emphasize efforts in reading original works,studying original texts,and understanding original principles. While focusing on the precision of concepts,the scientific nature of propositions,the maturity of theoretical systems,and the rigor of internal logic related to Xi Jinping's discourses on respecting and protecting human rights,researchers should also pay attention to constructing a discourse system on human rights from the dimensions of discourse rights,discourse clusters,and discourse fields. Researchers should be adept at drawing innovative insights into human rights theory from China's vibrant human rights practices and the vast masses of the people. This approach will facilitate the systematic unfolding,academic transformation,and innovative development of Xi Jinping's important discourses on respecting and protecting human rights.

Keywords:Respecting and Protecting Human Rights;Systematic Nature of Content;Theoretical Transformation of Achievements

(责任编辑 朱力宇)

京公网安备 11010102003980号

京公网安备 11010102003980号