我国女性参与立法制度保障的三原则

刘睿

内容提要:女性参与立法是女性权益保障的重要内容和手段。女性主义理论在对“作为权利的公民身份理论”与“作为责任的公民身份理论”进行批判的基础上,提出了“作为主体性的公民身份理论”。观察当前我国女性参与立法的实践,可以总结出“最低比例”与“影响评价”两个制度保障原则;但是,它们各自存在着一定的固有缺陷。对此,还需要反思性地补充“主体性参与原则”。该原则要求女性以主体身份,实质性地参与到立法过程中,表达女性需求与主张,输入女性视角与经验,重构既有立法中的权利与责任分配。三个原则互相补充、共同作用,从而全面地构成女性参与立法的制度结构,促进相应的行动结构的再生产。

关键词:公民身份理论 女性主义 妇女权益 立法参与 主体性

引言

“女性赋权”一直是女性主义理论家和实践者关注的话题,自1995年世界妇女大会以来,女性赋权被纳入各国政府和政党的战略目标,在我国也已经成为党和政府的政治承诺与实践使命,并且已经逐渐展开了一定的制度实践。女性赋权离不开女性的政治参与赋权,参与立法是女性政治参与的重要内容。在法治国家中,女性权利的争取需要在法治框架内通过立法参与等方式展开,而争取权益获得的成果也需要通过立法以法律文本的形式予以承认和确认。同时,保障和促进女性参与立法也是对当下女性群体需求、妇女运动发展的主动回应与制度引导。

立法参与是指公民依据法律规定的各种途径参与到立法过程中,表达自己的立法观点与利益诉求,进而影响立法结果。这一过程一方面直接影响了立法的最终成果,另一方面,公民在其中参与、商谈的过程也会影响社会共识的形成与更新。因此,参与权本身就是一项权利。而对于我国女性公民的立法参与,当下发挥最重要作用的,其实是一种政府机构“代为”参与的途径,其中以全国妇联为代表。这种仍然具有父权主义色彩的通过国家机构的间接参与立法,虽然在现代中国妇女解放过程中发挥了极为重要的作用,但并不能完全代替女性直接参与立法,也无法满足当下网络、社会中各种各样的(理性或非理性的)女性主义思潮。那么,我们应当怎样从理论上去认识和思考女性的立法参与问题?当前实践中形成了怎样的女性参与立法的制度性原则?这些制度性原则是否需要进行反思?要怎样在立法程序中真正保障女性表达自己的诉求、提供女性自身的经验,从而让女性在实质意义上享有参与立法的权利?

本文将以“作为主体性的公民身份理论”作为主要分析框架,并结合其他相关的女性主义观点,对我国当前女性参与立法的实践展开分析。并在此基础上指出:当前女性参与立法实践中所体现出来的最低比例原则和影响评价原则还不能够保证立法者的女性视角、女性经验的实质性输入,没有真正改变女性在立法参与中的“他者”地位,因而还需要反思性地加入“主体性参与原则”,完整地构成女性参与立法的制度结构,从而促使相应的行动结构的再生产。

一、立法参与的女性主义视角:基于“公民身份”的批判性反思

西方女性主义理论经历了多个阶段的发展。初期的自由女性主义在追求与男性平等享有权利的斗争中发挥了重要作用;然而,其“与男性同等”的核心主张也暗含着“只重视形式平等”(和男人一样即可)和“以男性为标准”的问题。因此,随后出现的“差异理论”与“宰制理论”建立在对其质疑的基础上。“关系女性主义”的“差异理论”强调女性与男性在某些方面存在事实上的差异,因而以男性为中心的理论及社会实践框架并不适用于女性,女性基于自身的生活经验而具有明显区别于男性的心理特质与道德规范;女性更看重人际关系与感情联结,更强调关怀与责任的伦理观。被归属于“激进女性主义”的“宰制论”则认为,性别不是差异问题,而是权力问题,是统治与从属问题,两性之间系统的不平等首先存在于性的不平等之中,进而体现在对女性的身份定义、国家的运作以及法律看似中立的表达之中。然而,对于采取更为彻底的批判立场的后现代女性主义者看来,以上理论的反思和批判都“自觉地或者无意识地接受父权主义的思考模式,接受传统哲学中形而上学的二元对立……没有彻底反思和颠覆现有社会的意识形态”。后现代女性主义者不仅反对性别的两分,而且反对性别概念本身。在这一理论语境下,有学者认为“法律的性别是男性”,提出要让女性生活贯串整个法律(而非仅仅与女性相关的部分),重新分配女人与男人之间的权利和责任;还有学者对看似中立实际排斥女性的“公民”概念进行了反思,提出关于“作为主体性的公民身份理论”。

公民身份理论基本的定义是:共同体中的成员资格,描述的是个体与个体之间的关系以及公民与国家之间的关系。受西方政治哲学理论脉络的影响,公民身份理论形成了两大鲜明的理论传统:对责任加以强调的共和主义传统和对权利加以强调的自由主义传统。但是,在女性主义者看来,公民身份这个看似性别中立的概念,只保证了话语层面的形式平等性,不同群体所实际享有的公民权利义务,会因为群体特征的不同而有所区别,因而还需要重视公民身份所具有的实质内涵,它实际表现在人们的物质环境、社会和文化背景,作为公民而存在的生活方式、生活意义之中。因此,在对前两大传统进行批判性反思的基础上,(后现代)女性主义学者提出了“作为人的主体性”的公民身份观念。在此意义下,公民身份既是一种“地位(资格)”,也是一种“实践”,前者包含了一套包括社会、生活在内的公民权利,后者则涉及政治参与的维度,并且包括女性有更多可能参与的非正式的政治。

(一)作为权利的公民身份

作为公民所拥有的权利首先是由个体自由所必需的要素构成的———人身自由、言论自由、思想自由、信仰自由等;其次还包括政治要素,指公民作为政治权力机构中的成员或者作为该团体中成员的选举者,参与行使政治权力的权利;最后,还有社会要素,强调从享有少量的经济福利和权利保障到充分享有社会财富,并根据当前的社会标准,过上一种文明生活的权利。作为权利的公民身份理论认为个人是优先于国家的,它以消极的方式把自由界定为免除强制和干涉,这样一来,政府的角色就被限制在对个体公民自由的保护上。同时,对于那些在力量和资源方面处于不利位置的群体来说,这样做有利于公民有效地行使公民权利和政治权利。另外,自治概念把社会公民身份权利的理论化与人的需要的理论化联系在了一起,个人的自治是行为的前提,是一种最基本的人类需要,是行为者能够有效开展自己的生活以获得其他任何有价值的目标之前,所必须具备的前提。

(二)作为责任的公民身份

作为责任的公民身份是一种公民共和主义所诉诸的立场:公民责任就是个体利益对“公共善”或“共同善”的服从,是作为政治行动者的公民所构成的公共领域的发展。从雅典城邦治理到卢梭的公意概念,都强调这种作为责任的公民身份。在自由主义理念中,单个的公民被还原为原子状态,还原为消极权利的拥有者,他们的自由就在于能够追求个体的利益,而公民共和主义的当代复兴则是对这种自由主义公民身份范式的个人主义式反抗。当代公民共和主义重新要求积极的、集体性的政治参与作为公民身份的本质,他们主张政治行动并不是一个达到目的的手段,而是目的本身,这些行动伴随着共同善的追求,个体当然有自我发展的价值,但只有通过政治参与,自我才能实现其潜能。

(三)批判性的综合:作为主体性的公民身份

作为权利的公民身份理论对于女性主义的吸引力在于权利的平等性,以及国家对于弱势群体权利的支持和保障。公民共和主义(作为责任的公民身份理论)把公民身份理解为积极的政治参与、参加政策制定和集体性审议,这种理解不回避差异,为差异的合理性而论辩,并在公共领域内表达妇女和“少数群体”的利益,这些都吸引了女性主义者的关注。但同时,如果仅坚持其中的一种立场,往往会带来权利与责任之间、消极公民与积极公民之间的二元对立。因此,这两个理论各有优势,需要有一个核心线索将二者整合在一起,而不是保持这种对立状态。于是,女性主义者提出了“作为人的主体性”的公民身份理论,认为“人的主体性”概念可以用来表示“一个自治的、有目的的行为者的个体,一个具有选择能力的个体。这些行为者的行为和选择构成了一个自我发展的过程,一个通过表达自己目的和需要的行为而选择自己所要成为的个人的具体过程”。一方面,这种主体性既意味着自我权利的主张,也意味着共同责任的承担;在自我发展的目的下,它既包含个体的行动选择,也包含主动的自我表达与斗争。另一方面,“主体性”还强调了包括女性在内的边缘群体(如一些国家的少数族裔、同性恋者等)在公共生活中自我表达、自我抗争的主体性地位,而非从属于男性或其他群体的客体地位。对女性主义者来说,这也意味着女性会依据自身需要和自身经验主张重新分配既有制度结构中的权利与责任。

当然,后现代女性主义的公民身份理论虽然可以为观察我国女性立法参与问题提供一个全新的视角,但这并不意味着本文的分析框架要完全排斥其他的女性主义范式。通过下文分析可以发现,我国既有实践中体现出的女性参与立法原则,与传统的女性主义理论有相契合之处,“主体性视角”是对它们进行反思、吸收的基础上进行的补充与完善。

二、最低比例原则:女性参与立法的形式正当性保证

在依据“主体性”视角提出女性参与立法的制度性原则之前,我们需要先对既有的实践原则展开分析。本部分将首先介绍当前女性参与立法实践中的“最低比例原则”,即立法代表中需要保证一定比例的女性代表的人数。从参政权、甚至是妇女人权的角度看,女性参与立法属于女性参与政治的一个方面,提高议会(人民代表大会)中的女性比例,就是女性参与权的重要保障途径。可以看出,这与上文提到的自由女性主义所追求的形式平等理念相符合。

从形式上看,参与到立法过程中的女性人数就可以说明女性立法参与的程度。我国法律法规以及相关政策对保障和促进女性参政也做出了相应的规定。例如《选举法》《妇女权益保障法》等规定,全国人民代表大会和地方各级人民代表大会中应当有适当数量的妇女代表,并逐步提高妇女代表的比例。《第十一届全国人民代表大会代表名额和选举问题的决定》则明确要求“第十一届全国人民代表大会代表中,妇女代表的比例不低于22%”。而第十二届、第十三届、第十四届的“决定”也都分别强调:“妇女代表的比例应当高于上届”,“妇女代表的比例要比上届有所提高”,“妇女代表的比例原则上要高于上届”。浙江、湖南、湖北等地方的《妇女权益保障法》实施办法中也都规定了地方人大代表女候选人比例不低于30%的标准。如表1所示,我国全国人民代表中的女性代表比重呈现出缓慢增长的趋势,最近一届的比例达到了26.5%。

女性在国家立法机关及政党内部必须保持一定的比例,这种规定与实践被称作“性别配额制”。实际上,从该角度分析,我国相关规定与经验仍然存在较大的问题。例如,高位阶、更高效力的法律(如《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》《妇女权益保障法》)对于女性比例的规定只是原则性、模糊性的,而规定了具体比例的刚性条款只存在于地方性法规和政策之中,效力低、影响力弱。从经验层面来看,实践中妇女参与的数量和分量与男性相比仍有很大差距,与联合国制定的国际标准也有一定距离。

此外,如果站在“配额制”之外审视该视角,我们会发现,只是采取这一单一视角分析女性立法参与问题还远远不够。首先,“配额制”从政治学的立场出发,所关注的仅仅是女性在立法决策领域中的参与问题,而在法学语境中,立法参与还强调立法决策主体以外的主体,尤其是社会公众参与到立法过程之中,来表达个人诉求进而影响立法决策;强调的是一种协商式的参与,目的在于提高立法的民主性与科学性。因此,女性立法参与并不只是一个政治问题,也不只是部分女性代表取得一定的政治地位然后参与立法决策,而是既包括立法决策的参与,也包括立法过程的协商、立法内容的论证;既包括作为政治主体的参与,还包括作为个人权利主体的诉求表达。其次,“配额制”要如何配额,国际上也存在着数量配额、排序配额、阶段配额、规定配额等多种配额形式;而配额的比例应当设定为多少才算合理,也需要基于理论与实际进行综合考量,这个比例规定得太过刚性可能导致实践中缺乏变通与实质合理性,不具有刚性又可能使之流于形式。最后,从更为全面的立法视角看,女性的立法参与应当扩展到全部立法环节中,从立法的规划、起草、立法案的听证、论证一直到立法案的审议,而不仅仅是立法决策环节;尤其是在立法听证、立法座谈会等制度性参与方式中,都应当遵循最低比例的规定。

总的来说,“配额制”存在的问题在于它只提供了一种形式上政治正确的解决方案,它通过数字来表现女性在形式上是否参与到立法过程之中,而难以观察到女性究竟在实质上对立法结果产生了多大的影响。有时候一定数量的女性参与并不意味着一定分量的声量表达,在整个参与结构中,女性很有可能被边缘化、形式化甚至“花瓶化”。当然,配额制存在的不足以及对它的反对不意味着我们应当取消或放弃这一原则,它至少在形式上对女性的立法参与是一种保障,立法过程中一定比例的女性参与不一定能保证相关诉求的实质表达,但是如果压根不确保一定比例的女性参与,那么肯定很难有相应的诉求表达出来。

三、影响评价原则:女性参与立法的结果正当性检验

不同于最低比例原则强调女性在立法参与中的形式比例,影响评价原则关注的是立法成果的实质内容,通过对法律文本内容的评估来考察女性立法参与的效果,从而间接地保证女性的立法参与。其核心内涵在于评价法律是否影响女性权益保障、性别平等实现,防止制定出存在直接或间接的性别歧视的法律。实际上,对女性权益的影响评价尚没有在我国的立法实践中形成一种惯例,还不是一种真正意义上的实践原则,更多算是一种学理性原则;而且当前实践中进行影响评价的主体也并不都是女性。更准确地说,它现在还不是一个“女性立法参与的制度性原则”,而只是“与女性立法参与有关的制度性原则”。但即使如此,仍然有对该原则分析的必要,一方面是因为它在从理论向实践过渡的过程中,既展现出了自身的现实可行性,也客观上推动了女性权益的保护;另一方面则是因为该原则的理论基础本身也存在需要反思的地方。

对立法成果及其效果进行评价,首先意味着对既存的现行法律法规要采取一种批判性审视的视角,具体包括两个方面的实践操作。第一,审视现行法律规范中对女性权益是否保护的具体和充分。例如,在一些实践评估中发现,相关劳动法规为了保护女性而规定女性免于在生理特征上不适合的、“劳动条件恶劣”的环境中工作,但具体何为“劳动条件恶劣”,立法内容模糊不清、缺乏可操作性,对女职工权益保护的专项集体合同制度也没有落实。在婚姻家庭方面,女性的家务贡献没有得到更充分的重视,离婚中权益弱化更为明显。此外,农村妇女土地承包经营权的保护也引发诸多讨论,土地承包制度是以家庭(“户”)为单位,“户主往往是父亲或丈夫,因此,以户为单位的土地承包制度强化了妇女和儿童对父权的依附关系”,而且法律相关规定中存在的模糊与冲突,也使得外嫁女、离婚妇女的土地承包经营权得不到保护。第二,对法律规定中存在的一些性别歧视问题的批判性审视。例如认为女性的退休年龄规定存在歧视,同时,在工伤情形的认定上,没有考虑到女性特有的生理特征以及母性机能(尤其是对孕妇、胎儿造成的损伤),而只是做出笼统的规定。当然,还有许多情形,既存在着性别歧视的问题,也涉及权益保护不够的方面,而且两者有时还是一种因果关系。第三,除了对已有立法成果的评估,还有对一些本应当制定却没有制定的法律规范及制度的探讨,也可以看作是对女性相关立法及其影响效果的评价。例如在《反家庭暴力法》出台之前,各界基于立法现状的批评与呼吁。

影响评价原则可能面临的最大问题在于,以维护性别平等、保护女性权益为标准制定修改的法律,有时反而会造成一种隐形歧视或逆向歧视。例如《妇女权益保障法》第2条规定:“妇女……享有同男子平等的权利。”然而这种表述似乎仍然是把男性当作了一种“标准”,女性的权利则是向这个标准看齐,由这个标准决定。而刑法中性侵犯罪的规定,则表现为一种逆向歧视:相关罪名规定的受害者只能是女性,女性成为该类罪名专门的保护对象,但这同时也排除了对男性、特别是对男童的法律保护。一方面,女性在强奸罪中仅仅被当作了强奸的客体而不是强奸的主体,隐含的观念是,女性只能被强奸,而不能是强奸的施行者,在强奸罪的制定中,女性不是以一个女性主体、一个“人”的身份出现的,而只是需要保护的对象;另一方面,实践中并非没有男性被强奸的事实,法律制度却不承认这种事实的存在,而且法律似乎在告诉男性:“你不应当被强奸”。对一种并非针对特定性别的犯罪,却选择对女性进行专门保护,实际上既排斥了女性的主体地位,也反过来对一些男性形成了歧视、无法保障男性的相关权益。

因此,影响评价原则在实践过程中需要保持一种开放性。纵观女性理论的发展演化,各种观点论争纷繁,都无法提供一个永恒正确的答案,例如美国关于女性怀孕/生育的本质以及相关女性福利和性别歧视问题的讨论中,就有自由主义、无差别主义、二阶论、合并论等多种观点,秉持各自不同的规范标准。即使能够有一条绝对正确的评价标准,也要防止讨论的不开放而导致的极端后果:其一,它可能会导致人们去激进地追求一种被认为是好的立法结果,而忽略立法的必要性与可行性,然而,法律的生长是应当兼顾变动性与稳定性的。其二,如果过分关注后果的实质性可能会忽视甚至取消参与过程的实质性,会错误地认为只要做出的立法决定是对的、符合女性利益,女性的立法参与似乎并不是那么重要。这种“父爱主义”的立场与并不存在永恒正确标准的事实相结合,就会让女性的立法参与问题回到一个更加糟糕的状态:国家把女性视为弱者,制定出保护女性权益的法律,但事实上并没有真正注重女性的感受与经验,背后实际上是以客观中立自居的“父爱主义”国家的自负与深层歧视。因此,对于影响评价原则的开放性,最为重要的是评价主体的开放性,因为如果是由女性之外的主体进行评价,即使实现了两性的平等、女性权益的保护,也与立法的女性参与没有关系。

最后,国内学者对相关主题的研究主要是在“社会性别影响评价制度”的理论语境下展开。但是,其中的“社会性别(gender)”概念在反对“生物性别(sex)”决定论的同时,既会造成所谓“社会性别”与“生物性别”的二元对立、根本断裂,又会将所谓“生物性别”作为“社会性别”的隐含前提,固化男女两性的二分认知。实际上,当国内学者将本义为“性别”的“gender”一词翻译为“社会性别”时,既促进了这一概念的理解与传播,却也造成了这一概念的误读与“异化”。因此,本文在术语上强调一种女性参与立法的“影响评价原则”,并不是强调一种“仅仅基于性别的立法参与”或“与男性对立的女性的立法参与”,其本质仍然是在追求更加多元、包容的“公民”与“立法”的内涵、实践。

综上讨论,本文所称的影响评价原则是指女性在立法参与的过程中对立法内容及其影响进行评价,防止出现不利于女性权益保护或造成性别歧视(不仅是女性歧视,也包括对男性的歧视)的法律条款,是一种基于立法后果的考量。但是,它还具有更多实质性意涵。首先,它强调评价是针对某一具体的立法案进行评价,而不必预先提出一个统一的一般性标准。其次,评价的重点不在于马上给出确定的方案,而是指出某一内容可能会造成的歧视或可能会对女性权益造成的损害。再次,评价标准应当是开放性、批判性的,而不是预设性、规定性的,可以根据不同的理论从不同的角度提出不同的评价标准;并且这些标准没必要宣称是绝对正确的,而是可讨论的、可沟通的。最后,评价过程需要坚持一种性别包容原则,要谨慎对待各种基于性别或关于性别的二元划分思维。

当然,正如本小节开头所提到的,不同于最低比例原则是一种正式制度实践,影响评价原则更多地是一种非正式制度实践,甚至只是停留在理论层面,还没有形成专门性、普遍性的实践活动。一方面,不同于最低比例原则,我国的法律法规没有明确规定要对制定修改的法律进行针对女性权益保护方面的评价。另一方面,当前我国相关的影响评价实践,更多地是少部分人大代表、学者、媒体、社会组织等的关注与呼吁,甚至有时不是专门针对女性问题,进行评价的主体也并不都是女性。当然,这并不意味着影响评价原则不能够正式制度化,并且,将它制度化并不需要建立额外的新的专门制度。我国《立法法》第67条明确规定,“全国人民代表大会有关的专门委员会、常务委员会工作机构可以组织对有关法律或者法律中有关规定进行立法后评估”,包括法律文本质量的评估,立法价值取向的评估,立法实施效果的评估,立法效益、效率、效能的评估等。实际上,除了这些一般性评估事项,还可以将一些专门性、特殊性的评估内容纳入该条款的规定中,例如,将针对女性权益相关的立法后评估纳入其中。

四、主体性参与原则:女性观点的实质性输入

通过讨论可以发现,实践与理论中已有的两个女性参与立法的制度性原则都存在各自的不足与片面性。因此,需要在反思的基础上提出补充、完善二者的其他原则。而要回答这一问题,需要立足于“作为主体性的公民身份理论”,弄清楚女性为什么要参与立法。

依据以“差异论”为代表的女性主义理论,女性与男性的区别不仅是一种生理性别上的不同,同时在个体经验、对问题的思考、道德伦理观上也存在着区别。两性对待法律问题时自然就会表现出一些不同的观点与经验。立法中的女性视角包括:(1)女性权益保护、反对性别歧视、呼吁两性平等的要求;(2)理论研究中提出的性别分析方法与思维观念;(3)女性个体自身的感受、需求与主张;(4)关于女性的个案事实、个体经历,等等。

主体性理论并不排斥这种“差异”认知,但是反对简单的二分视角,认为这并不意味着女性必须在两种伦理观或思维模式之间选择一种,而是由女性自主决定何时表现或提供这种思维方式与观点。女性参与到立法中,不是要加深这种对立,恰恰相反,是要超越这种对立,防止让这种自然的区别固化为社会结构上的区隔与不平等。女性需要参与到立法中去,是因为她们可以在自己认为必要的时候提供自己独特的经验,是因为男性需要她们、立法需要她们。一方面,她们的参与是发出自己的声音,表达自己的诉求,而不是成为被保护、被代言的对象;另一方面,这种参与的过程也是打破二元对立,走向多元主义、性别包容立法的过程。

另外,在人类政治、立法发展的现实情境中,整个国家可能是一个性别等级制度,正如强奸问题上所表现出来的,国家是男性的,法律用男性的视角去看待和对待女性。法律的合理性建立在国家与社会现实之上,而国家与社会现实又是由男性经验主导建构的,在这样一个框架之下制定的法律,会不可避免地将既有社会现实作为合理性依据,法律的适用也会去不断完善、建构基于这种现实合理性的法律。法律的现实基础、法律的创立以及法律的适用,整个过程成为一个闭环,男性是其中的主导,女性则被排斥在外,成为被保护、被规制的客体。因此,女性的主体性立法参与对于打破这个闭环有着重要的意义。女性在立法参与过程中提供自我经验,会影响到社会现实的合理性重构与法律的适用,形成一种良性的互动,从长远来看,这将会是一种根本意义上的改变。

抽象层面来讲,主体性参与原则中的“主体性”首先强调的是一种“主体性意识”,即,一方面人要认识自己作为人的价值,是有独立价值的存在,是不隶属于任何人的独立存在者;另一方面,这种意识在社会范围内,同时是“社会性”的存在,大家互相将他人也作为这种主体来意识并尊重主体性。具体到法律世界来说,个体自身既要有自己拥有固有的支配领域这种意识,同时大家互相对他人具有这种支配领域意识的主体性给予承认和尊重。其次,“主体性”还包括“能力平等”范式下的“主体性成就”和“主体性自由”,即:除了拥有个体福利的获得机会与实现自由,还会一方面强调人们在追求道德理想、价值目标或善观念的过程中具体目标的实现,并且这种实现通常会给其生活世界带来某种或大或小的改变(“主体性成就”),另一方面则强调人们在实现自己目标时所具有的自主性(“主体性自由”)。

因此,依据“主体性原则”,女性参与立法不仅是为了给自己争取权益,更是为了争取能为自己争取权益的权利,是为了成为立法参与的主体,平等地分享立法意志的表达权。这种意义上的女性参与立法的本质目的在于改变女性在立法中的“他者”地位,实质性地输入女性视角与经验,使之以主体身份参与到立法之中;其效果在于让女性视角与经验在参与立法的过程中与其他立法参与者、立法决策者、法律适用者以及整个现实社会的观念形成一种互动,从而在这种互动中改变现有的闭环结构与观念框架,确认自己本应当具有的主体地位。此外,女性参与立法的主体性原则,既是女性拥有参与立法权利的自我意识,也是女性维护自我权益的自我意识,同时还是尊重其他性别相应权利的自我意识;既是女性维护自己参与立法的权利,也是女性通过参与立法权争取其他实质性权益,同时还是女性尊重其他性别并谋求社会整体福利、共同善发展的权利/责任。发展至此,作为权利的公民身份与作为责任的公民身份通过作为主体性的公民身份而得到统一;同时,作为主体的女性不仅仅是作为女性参与立法,而是和男性一起共同作为“人”参与立法。

具体层面来说,作为主体的女性参与立法,包括以下四个实践维度:

第一,女性参与立法这一权利本身就应当得到尊重,这是女性应有的权利,我国的《立法法》《妇女权益保护法》等法律应当对此进行更为明确规定,各地方法规也要有相应的严格落实。

第二,女性在参与立法过程中要真正发出自己的声音,表达自己的诉求,争取女性的利益,对立法结果产生实实在在的影响。例如,在《婚姻法》《反家庭暴力法》《妇女权益保障法》等法律制度的修改完善过程中,女性切实的经验、真正的需求与意见,都应当得到重点的吸纳与考虑。

第三,女性在立法参与中的表达并不是在男性经验框架下进行的重述,而是要去表达自己特有的女性经验和观点,进而让女性经验与观点也贯穿到整个法律,超越两性对立;不存在专属于女性的议题,女性的立法参与所代表的、受惠的也不仅是女性,例如强奸、性骚扰、家庭暴力、性工作者、同性恋等议题,也同样会涉及男性(男性有时在这些问题上面临着隐性歧视)。

第四,女性要审视既有制度框架中的权利与责任结构,依据自我发展需要,提出重新分配的方案。例如,面临老龄化社会日益增多的长期护理需求,国家有必要规划相应的法律制度,在这个过程中就必须重新审视女性在家庭照护中的贡献,以及公共领域与私人领域的性别区隔问题。

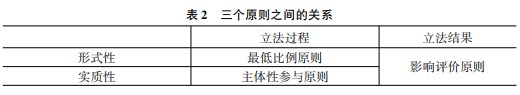

最后,确保女性主体地位的主体性参与原则与前述两个原则的关系可以用表2表示:

其中,最低比例原则是在形式上保障一定数量的女性可以参与到立法过程中,这是女性参与立法的前提和基础要件;主体性参与原则是核心原则,其对立法的结果不预设标准,而是强调女性的经验和视角可以在立法过程中实质性地表达并实际发生影响;影响评价原则是核心原则的补充原则,是在法律制定或修改之后,对法律条款进行评估,批判性地审视其中可能损害女性权益、歧视女性(或造成两性歧视)的地方,它兼具形式性与实质性,在对实质内容进行评价的同时,还强调评价主体必须包含女性的参与。

五、从制度到行动:女性参与立法实践的再生产

对女性参与立法既有制度规定、理论、实践展开的分析和讨论,能够推动相应的制度变革,进而改善相关的制度实践。也就是说,通过制度结构的转变,保障、推动相应的制度实践活动的形成,进而实现相关行动结构的再生产,这种再生产出来的行动结构,实际上就是对相关制度规定(制度结构)的确认与维持。上文总结分析的三个制度性原则中,最低比例原则已经有了正式的制度规定,并形成了相应的制度实践,既成为一种规范结构,也促使了立法实践中相应的行动结构的产生。影响评价原则更多地体现为一种理论原则和非正式制度实践,既没有得到法律政策的明确规定,也没有形成普遍的立法实践,因而还没有完全结构化。主体性参与原则则是本文在对上述两个原则进行反思后提出的理论性原则,旨在推动制度结构的转变与完善。

女性参与立法对于提高女性政治地位、保障女性权益、回应社会女权运动是必须的,但是这样一个转变的过程是一个渐进的过程。因为立法不是孤立的,它以社会现实为基础,同时还要照顾到法律的适用问题。首先,要考虑到法律的表达与实践不一致的问题,一些理想化的或者不符合实际情况的法律条款,如果严格按照法律规定就会难以施行、不得不做出“变通”,因而可能会出现司法实践中不遵循法律表达的情况;或者由于立法的规定过于模糊和原则性,立法者仅仅表明了自己的态度,但没有指出具体如何在法律适用中实行,使得法律适用者可能会在执行过程中“打折扣”。例如,虽然我国法律明确表达了禁止在就业方面歧视女性,但是现实中一些或显性或隐性的歧视仍普遍存在。其次,国家治理能力的不足,导致有些问题即使进行了规定也仍然得不到解决,例如家庭暴力问题,我国一些法规、政策中很早提出要建立反家暴委员会、妇女庇护所、实行人身安全保护令制度等,但是在实践中因为各地政府、法院的财力、人力不足等原因,各种配套制度并没有实际地运行起来。最后,法律规定与一些社会观念、社会传统之间可能造成的冲突,例如对于一些家庭暴力案件,一些民众认为不应当让外人尤其是“公家”(公检法)介入,这些传统观念的转变也需要相应的过程。

总的来说,女性立法参与问题所要面对的是女性问题,而女性问题是一个结构性问题,是一个与社会各个方面密切相关的问题。立法参与强调的是立法过程中民众与立法者、立法观念与社会实践之间的互动关系,而女性参与立法的主体性原则就是要求女性实质性地参与到这种互动之中,让女性观点与女性议题在这种立法的互动关系中被讨论与论证,同时也让女性经验与女性观点真正出现在全部立法过程中。这样,不仅会对立法结果本身产生影响,而且在女性观点与其他观点的碰撞中会对其他观点产生影响,同时还会在这种发声过程中对整个社会意识产生影响。依据以主体性参与原则为核心建构的女性参与立法,可以通过以下三个方面推动相关制度实践的转变与落实。

第一,鼓励女性团体与相关专业人士参与到立法过程中。主体性参与原则要求女性经验的输入,而长期以来,大多数女性都已经习惯于“男性思维”构造的世界,习惯于以“他者”的身份进行思考,可能难以明确地、精准地表达出自己对相关问题的女性观点。同时,女性参与立法也要求具备一定的能力,包括对性别问题的发现能力、对法律和政策文本的分析能力、对性别议题的法律概念化能力和从提出建议到正式进入提案的持续推动能力四个方面。并不是每一个女性都具备所有这些能力,而一些女性团体和相关专业人士更加持续地关注着相关问题,并且有着更为自觉的女性主义视角,能够在立法过程中更敏锐地发现一些问题,同时还能够调动更多的社会资源,推动立法的发展。反过来,通过立法参与的讨论,这些专业人士的女性主义视角也可以对其他女性以及整个社会产生影响。实际上,我国《立法法》第39条、第57条就规定了在专业性强等特殊情况下,专家、社会组织等可以参与法律案的起草、审议;女性专业人士、社会组织参与立法的情形,可以在这两个条款下进行补充或扩大解释。

第二,对一些女性议题开展专门的立法听证与论证。我国《立法法》第39条规定“列入常务委员会会议议程的法律案……应当听取各方面的意见。听取意见可以采取座谈会、论证会、听证会等多种形式”,而“法律案有关问题存在重大意见分歧或者涉及利益关系重大调整,需要进行听证的,应当召开听证会,听取有关……人民团体、专家、全国人民代表大会代表和社会有关方面的意见”。在论述最低比例原则时,我们提到对于一些与女性议题、女性利益相关的立法事项,需要明确要求一定比例的女性参与其中;这里需要补充的是,对于这些立法事项,不仅要求在形式上有人数的保障,而且应当保证一些利益相关人士、社会团体的参与,表达女性观点与立场,就一些女性体验或经验表达自己的看法,从而实现一种实质性的参与。而且,对于一些在女性问题上存在重大分歧和与女性权益密切相关的立法事项,可以尝试召开专门的听证会进行听证。

第三,将一些女性观点作为立法理由并且予以公布。“立法者在议会提出一个法案时,要有充足的理由支持他的提案。”在立法程序中创设与公共领域相联接的立法理由说明平台,可以从源头上实现对立法议题初始确定的民主性控制,构成立法民主的基础机制。另外,“立法理由书的撰写过程,本身就是立法科学性的凝练过程”。我国虽然还没有建立完整的立法理由制度,但就长远意义来说,女性参与立法论证可以与我国的立法理由制度同步“成长”。如果女性观点实际地参与到了立法论证中,那么其观点也应当被看作是立法理由的一部分,并予以公布;尤其是一些基于女性权益、女性需求、女性经验而创制的法律条文,更应如此。即使一些法律条文并没有因为女性的参与而在文字表达上发生改变,但是只要同样作为立法参与主体的女性实质性地输入了关于该条文的一些女性视角,那么就应当在立法理由中对其予以展示,因为这些女性视角的理由可能会影响法律适用者、阅读者对该条文的解释和理解。

以上是从参与主体、参与方式、参与论证理由公开三个方面提出了基于主体性参与原则的制度改革建议,旨在形成立法与社会之间的良性互动。当然,这三点并不是全部的可行措施,未来还需要结合具体实践情况的变化进行更为全面的研究。

六、结语

在我国女性参与立法实践中,最低比例原则已经被立法制度所确认,影响评价原则则尚处在理论倡导、制度习惯形成的阶段。通过理论分析可知,这两个原则各自都存在着一定的固有缺陷:最低比例原则只关注到了形式层面;影响评价原则可能会因为只追求立法的实质结果而回到“父权主义”的窠臼。它们都可能在追求女性权益的良好目的之下,继续忽视女性的主体性地位,甚至排斥、取消女性的主体性地位。对此,本文依据“作为主体性的公民身份理论”,反思性地补充了第三个女性参与立法的制度性原则:主体性参与原则。主体性参与原则要求女性以主体身份,实质性地参与到立法过程中,表达女性需求与主张,输入女性视角与经验,重构既有立法中的权利与责任分配。它不仅意旨主体地位的获得,也内含了女性在参与立法过程中突破既有的话语结构,实现主体意识的觉醒,参与提升社会共同善。

当然,主体参与性原则与最低比例原则、影响评价原则是有所重叠、互相补充、共同作用的。主体性参与原则是目的性原则、核心原则,是过程正当性与内容正当性的保障。它首先要求有一定数量的女性或女性组织能够实质性地参与到立法的各个环节中去,这至少需要形式上的保障,这就与最低比例原则联系到了一起;最低比例原则是女性能够参与立法的形式正当性体现。其次,参与的过程要有女性视角的实质性输入,在这种输入过程中,对相关法案、法条可能造成的影响采取一种评价—批判性径路显然是必要的手段,因而这就与影响评价原则密切联系在了一起;影响评价原则强调结果正当性,提出女性视角对立法结果的评估,并且能够面向未来,发现新的立法问题与立法需求。再次,女性的主体性参与还意味着女性有能力、有可能提出女性议题,针对现实中一些损害女性权益、性别歧视等问题,能够在立法听证等制度中发起讨论,能够提出相关的立法或修法动议。最后,主体性参与原则还要求女性参与者提出的立法建议得到实质性的回应和反馈,而对于论证合理的意见和建议,要保证得到采纳,这本身就是其作为立法参与者应有的权利。

女性参与对立法的影响是在一种观念碰撞的过程中完成的,在与其他观点的互动过程中,不仅对立法结果产生影响,而且可以渐进地影响整个社会固有的观念,推动制度结构与行动结构的再生产。同时,女性参与立法也离不开女性主体意识与能力的形成,以及制度结构的建立与稳定运转;而这不是仅仅依靠女性参与立法原则的完善就可以解决的,甚至不单纯是一个立法的问题。因此,本文的研究结论只是女性参与立法问题研究的起点,在具体改善、实施过程中,还有很多“娜拉出走以后”的问题。例如,女性主体意识的形成需要一个过程,那么在最初,如何避免女性主义视角不至于沦为一种彻底的主观性甚至片面性,并能与立法的商谈理性相协调?对于公民参与立法的主体性保证,制度设计与主体能力是相辅相成的两个方面,在我国,包括女性在内的公民意识与能力本身还处于“成长”阶段,那么一开始,女性是否有意识、有热情和有能力表达自己的看法?诸如此类的问题还有很多,但我们不能因此就踟蹰不前、回归老路,而是要在前进中慢慢探索、解决。因而,我国女性参与立法的研究还需要吸收各个学科的知识,包括各个流派的立法理论、公民身份理论与女性主义理论等,跟踪观察制度实践、社会现实的不断变化发展,对其进行持续性的关注与研究。

(刘睿,上海师范大学哲学与法政学院讲师,社会学博士。)

【本文系2023年度上海市社科规划青年课题“地方立法中立法理由的论证原理研究”(项目批准号:2023EFX002)的阶段性成果。】

Abstract:The participation of women in legislation is an important aspect and means of safeguarding women's rights. Feminist theory,based on criticism of both the“citizenship identity theory as rights”and the“citizenship identity theory as responsibilities,”proposes the“citizenship identity theory as subjectivity”. Observing the current practice of women's participation in legislation in China,two institutional safeguard principles can be summarized:the“minimum proportion”and the“influence evaluation”. However,each of these principles has its inherent limitations. Therefore,it is necessary to supplement them with the principle of“subjective participation”in a reflective manner. This principle requires women to participate substantively in the legislative process as subjects,express women's needs and demands,input women's perspectives and experiences,and reconstruct the distribution of rights and responsibilities in the existing legislation. The three principles complement each other and work together to comprehensively constitute the institutional structure of women's participation in legislation,thereby promoting the reproduction of corresponding action structures.

Keywords:Citizenship Identity Theory;Feminism;Women's Rights;Participation in Legislation;Subjectivity

(责任编辑 陆海娜)

京公网安备 11010102003980号

京公网安备 11010102003980号