教师惩戒行为过罪化的阶层性限缩

童云峰

内容提要:教育权利是基本人权的重要组成部分,作为教育权利内容之一的教师惩戒权,由设计图景转为实践现实需要刑法发挥保障作用,教育法治建设刑法不能缺席。然而,教师惩戒行为在实践中存在过罪化现象,容易形成扩大处罚、伤及无辜等问题,更会招致教师惩戒权被玷污、教师惩戒行为失衡化等危及实质正义的弊病。过罪化的形成有其社会成因和规范症结,在前置法层面是教师惩戒权规制的模糊化,在刑事法领域是教师惩戒行为正当化定位不清。为此,应对两法混沌进行双层清理和确定相应的指导原则,并经阶层性犯罪论的逐一检测以贯通出罪路径。在构成要件阶层,通过对构成要件要素的规范判断实现出罪;在违法性阶层,凭借对法令行为、正当防卫和被害人承诺等事由的实质考量完成出罪;在有责性阶层,通过对罪责范式的价值甄别达成出罪。以疏通出罪路径的方式来扭转教师惩戒行为过罪化的趋势。

关键词:教师惩戒行为 过罪化 阶层性犯罪论 违法阻却事由

一、问题的提出

近期发生的邯郸三少年杀害同学案再度引起人们对青少年犯罪的关注,青少年犯罪的治理问题一直是人权保护领域的重要课题。《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》(下文简称《预防未成年人犯罪法》)和《刑法修正案(十一)》均已对未成年人犯罪的规定予以修缮,旨在优化矫治方案,以实现“漂流回归”。教师惩戒是遏制青少年不法萌芽的最初手段,但在我国一直是禁忌而被尘封,积极效能未被激活,是我国青少年教育的短板。好在近年来国家顶层设计已注意到教师惩戒的价值,中共中央、国务院于2019年6月印发《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》,明确要求“制定实施细则,明确教师教育惩戒权”。为此教育部于2020年12月23日,颁布《中小学教育惩戒规则(试行)》(2021年3月1日施行,下文简称《规则》)明确规定:“教育惩戒,是指学校、教师基于教育目的,对违规违纪学生进行管理、训导或者以规定方式予以矫治,促使学生引以为戒、认识和改正错误的教育行为。”至此,教师惩戒权在部门规章中初步确立。修订后的《预防未成年人犯罪法》第31条明确规定,针对有不良行为的未成年学生,如果情节严重的,学校可以采取六项具体的管理教育措施;修订后的《中华人民共和国未成年人保护法》(下文简称《未成年人保护法》)第30条也规定,学校应当根据未成年学生身心发展特点,进行社会生活指导、心理健康辅导、青春期教育和生命教育。后两法虽未明示“教师惩戒权”但已隐含其旨趣。鉴于行政法和教育法领域对教师惩戒权的研究已经饱和且过度重叠,本文试图从刑法视角探寻贯彻“教师惩戒权”的路径。

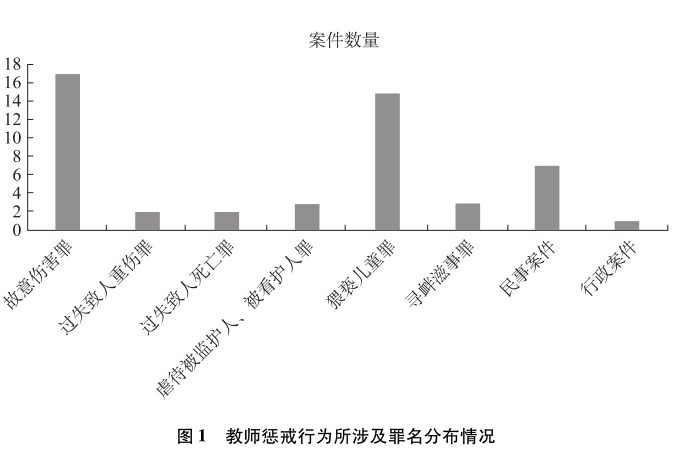

笔者通过“裁判文书网”以“教育惩戒”“体罚学生”等为关键词,检索到涉及“教师惩戒”的刑事判决书共计227份,经逐一筛选后,得到直接相关的刑事案件42份,主要关涉故意伤害罪(17件)、过失致人重伤罪(2件)、过失致人死亡罪(2件)、虐待被监护人、被看护人罪(3件)、猥亵儿童罪(15件)、寻衅滋事罪(3件),另有8份有刑事之嫌但以民事或行政案件处理的判决书,揭明教师惩戒所涉罪名相对集中(见图1)。

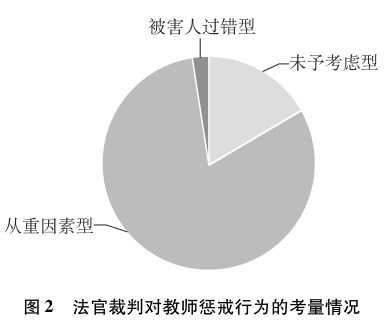

从“教师惩戒”对案件定性或量刑影响来看(见图2),教师惩戒可能会被从重定罪或从重量刑(从重因素型),因教师惩戒引发的教师作为被害人的案件中,也可能被作为被害人过错(被害人过错型),也有不少案件法官对于教师惩戒情节未予考虑(未予考虑型)。

基于对“从重因素型”裁判文书的梳理和分析,笔者发现实务中对教师惩戒行为存在“过罪化”现象,即对其所适用的犯罪和刑罚超过了合理的限度,已经过度惩罚和过度犯罪化,理性人应当预见到,过罪化是不可能具有正当性的。具体表现如下:

其一,过度犯罪化。将非罪行为犯罪化,或将处于罪与非罪之间的行为倾向于界定为犯罪。以“尤超寻衅滋事罪案”为例,被告人尤超在课堂教学过程中,对几个违反课堂纪律的未成年学生实施了羞辱、恐吓等行为,一审法院为了适用刑法处罚,竟然选择了作为口袋罪的“寻衅滋事罪”,并对被告人判处顶格刑。应当明确,寻衅滋事罪保护的法益为社会公共秩序,即使承认尤超的惩戒行为存在过度性,也不会侵犯公共秩序法益,以该罪定性似乎并不妥当。为此,二审法院撤销原判发回重审。

其二,过度重罪化。当教师过度惩戒行为确已触刑,在轻罪与重罪之间偏向于重罪。以“蒙瑞端犯故意伤害罪案”为例,蒙瑞端在上课时,见学生韦春杨、石任淞在课堂上说话便对二人进行训斥,随即又从教室的墙角处拿一把木柄塑料扫把分别朝韦春杨的背部和石任淞的头部打去。经法医鉴定:石任淞的伤情为重伤。被告人辩解为过失致人重伤,而非故意伤害。法院认为,被告人蒙瑞端身为人民教师,明知体罚具有违法性,仍实施体罚行为,导致被害人石任淞重伤,其行为已符合故意伤害罪。显然,法院将被告人体罚作为认定故意伤害罪的重要因素,但并不能因被告人明知是体罚就意味着其对结果持放任或希望的态度。主观罪过是对结果的态度,并非针对行为本身的评断。实际上,该案完全可以认定为过失致人重伤罪。

其三,量刑趋重化。对教师惩戒行为类型并未区分,笼统按照普通犯罪处理,难免有过重处罚之嫌。实际上,教师惩戒行为可分为四种类型:(1) 正当惩戒行为,诸如老师对扰乱课堂秩序学生的训斥、罚背课文等,应当被肯定和支持。(2) 不当惩戒行为,教师出于教育目的,不当使用体罚措施,诸如对打架斗殴学生扇耳光和踢腿部等,即使产生意外结果,基于其教育初衷,也可从宽处理。(3) 滥用惩戒行为,教师滥用惩戒权,故意实施一些折磨性的体罚措施,对于此类行为可以酌情从重处罚。(4) 借用惩戒行为,教师以惩戒为名故意实施满足私欲的行为,玷污了教师职业神圣性,且使教师惩戒权污名化,应当从重处罚。例如,借惩戒之名的猥亵儿童行为。遗憾的是,我国司法实践中,法官并未作上述实质界分,该从重的未从重,该从轻的未从轻,有违罪刑均衡原则。而实践中最频发的是只关注“不当惩戒行为”的体罚性,完全忽视其教育性,在量刑上与普通伤害案件做等价处理。例如,“池琳、崔静故意伤害案”,被告人及其辩护人提出是为了教育被害人的辩护理由,法院认为,在案证据可以证实被告人体罚被害人的动机是为了教育、惩戒被害人,但法律调整的是人的外在行为,纯粹的思想动机不是法律调整的对象。最终,以故意伤害罪认定,在量刑上并未因教育性而从宽。

“教师惩戒”过罪化现象引发三重疑问:其一,过罪化对刑法适用、教师惩戒权的推行以及教育制度改革是否会产生危害?会产生什么样的危害?其二,过罪化产生的规范原因何在?除了刑法上的因素,前置法上是否存在模糊诱因?对过罪化的规范滥觞应当如何正本清源?其三,对于过罪化困局能否破解?应当遵循何种破解之道?这些问题并非拘囿于个案本身,对教师惩戒行为的刑法适用精准化、教师惩戒权的制度化落实以及我国教育制度改革具有整体意义。基于上述问题意识,本文旨在觅求教师惩戒行为刑法规制的限度,对当前的过罪化逻辑予以反思,疏通教师惩戒行为的出罪路径,避免刑法过度介入,以期为我国教师惩戒权制度改革贡献刑法智慧。

二、教师惩戒行为过罪化的危害

过罪化似乎是被视为抗治犯罪必要且不可或缺的手段,然而犯罪状况愈严重而刑罚的严厉性就愈高的循环,并不能真正解决犯罪问题。反而会滋生林林总总的瑕玷,在刑法领域可能会直接突破罪刑法定原则的堤坝,进而造成罪刑失衡的流弊。在教育法领域,引致惩戒与体罚难解难分,教育惩戒的合法边界含混,呈现两极化的极端局面,加剧教师惩戒污名化,教育改革的图景难以具象化。

(一) 存在类推适用的嫌疑

“超越法律限度的刑罚就不再是一种正义的刑罚。因此,任何一个司法官员都不得以热忱或公共福利为借口,增加对犯罪公民的既定刑罚。”这是罪刑法定原则的当然要求,严酷刑罚不能实现对抗和预防犯罪的宗旨,只会使人们沦为怯弱且残忍循环中的奴隶。罪刑法定原则起源于英国1215年《自由大宪章》,经孟德斯鸠、贝卡利亚等哲人的夯实与努力,在法国1789年《人权宣言》和1810年《法国刑法典》中被成文化。当今社会已对罪刑法定原则的具体内容和子规则基本达成共识,形式侧面以法律主义、禁止事后法、禁止类推解释、禁止不定期刑为内容,旨在限制司法权;实质侧面以刑罚法规的明确与适正为基准,旨在限制立法权。然而,我国教师惩戒行为的过罪化现象,本以解决问题为导向,但基于非理性的思路,很容易造成只顾问题不顾底线,一味地犯罪化、重罪化极易走向类推适用。

在欧洲启蒙时代,学者以反对法律解释的方式坚守罪刑法定原则,反对法官拥有解释刑法的权利,否则司法者就变成立法者。及至现代,刑法解释被允许,借刑法解释之名的类推适用被禁止。然而类推解释仍然大量存在,例如,将“冒充”解释为“假冒+充当”,将情节恶劣的高空抛物行为解释为“恐吓行为”。诸如上述类推解释在刑法理论与实务中不胜枚举。前文言及的“尤超寻衅滋事罪案”,只因被告人在班级对个别违纪学生实施了羞辱、恐吓等行为,就被解释为寻衅滋事罪中的“辱骂”和“恐吓”,实为类推适用。单从法益角度而言,寻衅滋事罪以保护抽象性公共秩序为导向,因此被设置在刑法分则第六章“妨害社会管理秩序罪”,我们很难理解和想象,老师在班级羞辱、恐吓个别学生会破坏公共秩序法益。不能为了处罚而将一般违法行为当做刑事犯罪、将形式违法当做实质违法,应当避免类推适用的复活。

(二) 误入客观归罪的陷阱

刑法主观主义、客观主义、主客观相统一是学术争论的长久话题,随着德日思潮强劲渗入并占据上风,客观主义迅速发展并抢占我国刑法发展鳌头。面对主观主义和客观主义,虽然存在各种争论,但各自主张均非绝对真理,争论的核心在于主观主义和客观主义孰者优先亦或并行的问题,最终的目标皆为解决归责问题。主观主义的定罪方法是从主观到客观、主观决定客观的逻辑路线,认为客观不法皆为行为人主观认知的表现,行为不法完全来自行为人依其主观认知而行为之中;客观主义认为只有客观上表现出来的,才是能被理解的,对法益才能有具体可掌握的侵害或威胁,行为人主观上的认知,只是行为人内在的心理事实,不能成为评价的对象,当客观事实依一般认知逻辑有意义时,行为人的主观认知也才有意义。而主客观相统一原则是在认定犯罪过程中要将行为人主观和客观结合在一起考虑。主观主义和主客观相统一因容易陷入主观归罪,在我国学界现已饱受诟病。客观主义因强调行为的客观面和对结果的评价,以避免法益受害来解释刑法规范,已成为刑法的显学。但是,坚守客观主义也要避免陷入客观归罪的梦魇。客观归罪是不管行为人的主观心态如何,只要发生危害结果就要定罪或定重罪,既违背罪刑法定原则,也背离了责任主义。而教师惩戒过罪化明显存在这一情状,如“冯保红故意伤害案”中,冯保红让违纪学生殷某蹲下,殷不蹲,冯便用一只手按殷的右肩处,欲让其蹲下,致殷摔倒在地,头部被摔伤。这一行为应属教育不当行为,尚无刑法评价之必要。但因引发轻伤结果,法院为了平息矛盾强行认定被告人构成故意伤害罪。实际上,被告人对损害结果至多是过失心态,最终的结果只是轻伤,过失轻伤并不构成犯罪,以民事案件处理较为妥帖。硬以故意伤害罪论处,明显是客观归罪思维在作祟。

(三) 危及法律实质正义

过罪化使得法律价值不被认同,法律规范不被遵守。人们遵守法律,主要源于将法规范内化为行动意识,而不是基于犯罪与刑罚的威吓。如果不严格甄别刑法规制“教师惩戒”的界限,并从非刑事法律角度审查刑法的适正性,将使被禁止行为的正当性难以确证,不仅催生大量的不公正刑罚,更会生成整体法秩序上的非正义结局。

其一,导致教师惩戒权的污名化。现实中管理学生多由老师自决,往往在专制手段与平等谈判之间抉择。教师惩戒是一个妥当方法,但教师惩戒与体罚的界限模糊。广义上的教师惩戒包含体罚,博览古今中外,体罚都曾是一种有效的惩戒措施。至今体罚在新加坡、马来西亚、中东仍是合法,更以微妙形式潜藏在英语系国家。就我国而言,1986年《中华人民共和国义务教育法》(下文简称《义务教育法》)即禁止各类体罚,体罚便被逐出教师惩戒范畴。然而,诸多国家绝对禁止有形力惩戒后的替代措施并无实效,故理论上有复活体罚的主张。然而,教师惩戒与体罚不能完全等同,非体罚式的教师惩戒行为不应当纳入“体罚”,对此《规则》第8条也予以确认。但是,其中的限度不能全凭教师个人酌定,否则会有问题。这一界限往往很难识别,需要综合考量学生的年龄、健康、身心状况、场所、时间和方式等因素进行场景化分析,有日本学者提出必要性、紧迫性和相当性三个区分惩戒与体罚界限的标准,即对于有形力惩戒,在特定的紧迫环境下,非此惩戒无以制止学生违纪行为,且惩戒行为与违纪行为具有相当性,则应被允许。这一并列标准确有借鉴意义。在我国当前过罪化的背景下,容易将惩戒认定为体罚(或变相体罚),一旦产生损害后果教师将难逃刑责。也有学者主张,教师强迫学生公开检讨,侵犯了学生的尊严,学生因此自杀的,属于后果严重,教师行为应构成侮辱罪。这种理论与实务中的过罪化倾向,会使教师在教学活动中拒斥惩戒,导致教师惩戒权的污名化。

其二,导致教师惩戒行为的失衡化。一方面,教师惧用惩戒权。学生、家长及监护人因教师惩戒而打骂教师现象频发,致使教师自杀也时有发生,再加上惩戒行为易引致刑事追责,教师不得不如履薄冰,最后干脆弃若敝履,对学生的违纪行为熟视无睹或充耳不闻。“惧用”教师惩戒权便成为教育领域的“阿喀琉斯之踵”,使立德树人成为一纸空言。另一方面,教师惩戒的缺位使学生缺失应有的约束,校园欺凌、打架斗殴和青少年犯罪问题不断涌现。家庭、学校和司法是防范未成年人犯罪的三道防线,少子化使得家庭监护功能逐渐弱化,教师惩戒的剥离亦使学校防线崩溃,直接让司法变成了“超级父母”,司法虽愿戴“父母”之冠,但难承其重,让司法直接“照看”青少年,只会制造更多的罪犯,无异于饮鸩止渴,最好的办法是让缺位的家庭和学校重新归正。其中教师惩戒权的价值至关重要,若要恢复教师惩戒权的积极效能,势必先纠正教师惩戒行为的过罪化现状,消解教师行使正当惩戒权的后顾之忧。

其三,导致教育惩戒制度改革维艰化。无论是中央的顶层设计还是教育部的发展规划,都期待教师惩戒权的有效落实,例如,《教育部政策法规司2019年工作要点》明确提出开展保障学校实施教育惩戒权的理论和实践探索。在教育法层面,教师惩戒权是立法实践和理论研究的热点,在未来的教育法律中应当被成文化。但是,无论前置法领域如何赋予教师惩戒权,若不纠正过罪化弊病,不挪去教师头顶的危剑,教师仍忌惮轻易行使惩戒权会带来牢狱之灾。最终,赋权计划不是浅尝辄止就是流于形式。对教师惩戒权改革亟须切中要害,关注教师惧(拒)用惩戒权的实质根因,消克过罪化趋势,界分教师惩戒行为的类型,施以轻重有别的处理态度,明确教师惩戒行为刑法规制限度,畅通教师惩戒行为的出罪路径。从刑事法上发力,为前置法上教育惩戒权制度改革与落实保驾护航。

总之,教师惩戒行为的过罪化在刑法领域容易陷入“类推适用”和“客观归罪”的泥潭,在教育法领域因使惩戒权污名化、教育惩戒行为失衡化以及阻碍教育惩戒的有效贯彻,而有违法律实质正义。因此,为了有效落实国家层面的教育惩戒权改革规划,亟须以“望闻问切”之式深挖教师惩戒行为过罪化的“病根”,进而“对症下药”,以疏通教师惩戒行为出罪路径的方式确保刑法的谦抑性,消弭教师行使惩戒权的后顾之忧,以达“药到病除”之效。

三、症结根因:教师惩戒权的模糊性

力图纠正教师惩戒行为过罪化,需先体认这一司法情状生成的规范根源。在教育法领域,因缺乏对教师(教育)惩戒权的显名规定,其权利属性争论不休和规范依据不明,由此引发在刑事法领域教师惩戒行为能否作为正当化事由,或者作为哪种正当化事由的疑问。本部分主要先从规范层面寻觅教师惩戒行为过罪化的重要症因,此外还从社会因素、心理因素等方面寻找其他根因,为教师惩戒行为探寻合适的出罪机制奠定基础。

(一) 教育法层面:教师惩戒权的规制模糊

日本《学校教育法》第11条直接规定,校长或教师在必要时可以对学生进行惩戒。而我国既有法律并未直接指涉“教师惩戒”,只有作为部门规章的《规则》有零星规定。学界关涉教师惩戒权的讨论皆为规范推理和理论演绎,教师惩戒权存在权属不明和范围不晰的现象。

其一,我国教育法律对教师惩戒权仅有抽象规定。《中华人民共和国教育法》(下称《教育法》)第33条规定,教师享有法定权利和履行法定义务;《中华人民共和国教师法》(下称《教师法》)第3条规定教师是履行教育职责的专业人员;第7条规定教师对学生的学习发展有指导权;第8条规定,教师有义务制止有害于学生的行为或者其他侵犯学生合法权益的行为,批评和抵制有害于学生健康成长的现象。应当看到,教师是履行学校教育职责的专责人员,学校的教育权限也是其权利的重要来源,例如,《义务教育法》第27条规定,对违反学校管理制度的学生,学校应当予以批评教育;《未成年人保护法》第39条规定,学校对学生欺凌行为应当立即制止,通知实施欺凌和被欺凌未成年学生的父母或者其他监护人参与欺凌行为的认定和处理;对相关未成年学生及时给予心理辅导、教育和引导;对相关未成年学生的父母或者其他监护人给予必要的家庭教育指导。《教育法》第29条规定,学校有权对受教育者进行学籍管理,实施奖励或者处分。此外,《预防未成年人犯罪法》第31条还设置了学校管理教育权。应当明确,前述学校的教育管理权主要由教师在教学过程中实施。有学者据此认为,教育惩戒权实质是教师管理权。以上条款是当前学界推演教师惩戒权的规范依据,但是任一条款均未直接提及“惩戒权”,显名的教师惩戒权在我国法律层面仍是缺位,由此生成教师惩戒权在实践中的运行呈现两大极端。一方面,教师不知惩戒权的边界而随心所欲,导致惩戒权的滥用,容易侵犯学生的人格和健康权利;另一方面,教师因害怕不当使用惩戒权而招致法律风险,造成惩戒权的“惧用”。此外,这种规制样式给司法者产生的直观印象是,教师不应当惩戒学生,一有惩戒且过当,就应追究惩戒者的刑事责任,由此教师惩戒行为难免会过罪化。“随着案例的增多,对于带偏见的判决的貌似有理的辩护就变得十分困难了。”因此,在有同样情况的日本,有种观点认为,现代社会是教师受难的时代。

其二,教师惩戒权只能从相关法律中提炼得出。不能因为我国法律欠缺教师惩戒权的名义表达,就对其客观存在置若罔闻,继而想当然地过罪化。“但是因为法律无论如何全面与细致都不能涵盖所有可能的情况,公平就成为弥补特定法律的不足的下一道防线。”因此,不应拘泥于法律规范的形式概念,只要既有法律包含惩戒权的旨趣,就应认可教师惩戒权,并对教师适当惩戒予以包容,对基于教育目的的失当惩戒也无须过度苛责。实际上,运用法教义学方法论可以得出教师惩戒权的结论,前文论及的《教师法》《教育法》等相关条款,虽未直接点明“惩戒权”,但难以从形式上否定其包含教师惩戒权的内涵。溯源至宪法层面,教师惩戒权的宪法依据可能是《中华人民共和国宪法》第19条国家发展教育,第46条公民有受教育的权利和义务,第49条儿童受国家保护。《教育法》第44条还规定,受教育者有遵守学校管理制度的义务。从解释学视角观察,惩戒权隐含在教育教学之中,对应着学生遵守规范的义务。教学在《辞海》中的意涵是“教师传授和学生学习的活动”,通常认为,教学是以促进学生身心健康发展为直接目的,以教师的“教”与学生的“学”所构成的双边整体活动。而教育是持续性地改善他人心理素质结构或者包含保留有价值部分,以及避免不良心理因素形成的行动,是塑造人的灵魂和精神的过程,处于教育核心过程的是人。因此,教育教学过程蕴涵着教师惩戒的旨趣,从我国任何一部涉及教育教学的法律规范中推导出这一结论并不困难。反而强行剔除教师惩戒的教育可能处于阉割状态,培养的学生也难人格健全。教师惩戒权否定论主要受欧美赏识教育影响,但是诸多西方自由主义大师和哲学思想家也赞成教师惩戒权,甚至是亲自实施惩戒。

其三,我国教师惩戒权的属性尚未理清。目前存在权利说、权力说以及复合说,教师惩戒权属性定位不同,将直接影响教师惩戒行为的正当化依据。对此,笔者在其他文章中已经详细阐述,将教师惩戒权界定为权力可能更为合适。但是,当前理论与实践对此仍然未达成共识,立法者仍然处于犹豫之中。这就导致教师惩戒权的权属仍然处于模糊状态,而这正是教师惩戒行为过罪化的另一大诱因。

总之,不能因我国教师惩戒权规制分散与模糊就否认其客观存在,更不能据此迎合教师惩戒行为过罪化。实际上,当前各种对教师惩戒权立法的主张,不过是寄求“教师惩戒权”名称的法定化,但我国司法实践一直痴迷法典化的标签意义,没有“教师惩戒权”铭牌则对其辐射范围视而不见,基于对实践现状的无奈,以教育法典形式明确“教师惩戒权”值得考虑。而这可能是消解教师惩戒权模糊化和缓解教师惩戒行为过罪化的一大方法。

(二) 刑事法领域:教师惩戒行为正当化的定位不清

教师惩戒行为的正当化命题是刑法教义学的长久话题,不仅存在于中国,更滥觞于德日,但至今仍未能除魅。我国刑法理论多移植于德日,本土化构筑尚处起步阶段,对教师惩戒行为正当化定位不是尚未目及,就是照搬德日争论。非本土化的复制和未定的结论,不仅无法滋润实践反而会治丝益棼。因此,在我国教师惩戒行为与违法阻却事由的勾连性易被忽视,会激化教师惩戒行为的过罪化。纵观教师惩戒行为正当化论断,多将其视为违法阻却事由,但在违法阻却事由内部亦有不同归类。

其一,法令行为说。即行为人依照法律、规章或行政命令的行为阻却刑事违法,法令行为下又可分为自助行为、权利义务行为等子类型。法令行为说内部也因此存在不同主张。(1) 独立类型说,将父母与教师惩戒视为独立的法令行为类型。(2) 权利、义务行为说,教师对学生的惩罚属于教师权利、义务的情况。在日本,由于《学校教育法》第11条直接指涉了惩戒权,所以刑法理论上一般认为教师用手掌及轻轻握住拳头轻扣学生头部数次的行为,被认定为正当行使惩戒权而阻却违法性。(3) 职务行为说,认为教师惩戒行为属于职务行为,教师基于其职务可以行使惩戒权,有判例允许行使轻度的有形力,超过社会共同观念认可的正当限度是违法的。

其二,被害人承诺说。“经承诺的行为不违法”是一句法格言,更是刑法上违法阻却事由,教师惩戒行为之所以阻却违法正因获得了学生或监护人的承诺。在一般情况下,同意人不能处分关涉家庭关系的权利,家长有权同意教师处罚自己做错事的未成年子女,可能是唯一的例外。似乎可以依照刑法的规定,把14岁作为标准,超过14岁的初中、高中、高职和大专院校的学生,已经能够理解生活公约的严肃意义,一旦在公约上签字(同意教师惩戒),在相当范围内是有效的,即阻却教师违法。

其三,正当业务行为说。在中小学以教育儿童或学生为业务的教师,为实现有效的教育目的,在有限的范围内使用适度的惩戒手段,是能够被业务上的行为所涵括进而正当化的。此说也主要适用于韩国,因韩国法律对教师惩戒的整体容忍度较高,其《初·中等教育法》第18条直接赋予校长教育惩戒学生的权利。《大韩民国教育处罚法》允许使用长度不超过100厘米、厚度不超过1厘米的戒尺打男女学生的小腿。因此,教师为实现教育目的可以实施教育惩戒,包括适度的体罚。

总之,上述不同归类有其特定的判断基准与实质根据。结果无价值论一般以法益衡量作为违法阻却事由的判断基准,行为无价值论多以社会相当性作为思考方法。还有第三种判断基准即目的说,以相应构成要件该当行为是否属于“为了正当目的相当的手段”为标准,如果将目的的价值与手段侵害性予以比较衡量的话,目的说应当归入法益衡量说;而如果通过社会伦理观念独立评价行为的场合,又可归入社会相当性。所以,目的说并无独立存在之必要。职是之故,法令行为说和正当业务说的正当化基准为“社会相当性”,被害人承诺说的正当化基准为“法益衡量”。既然教师惩戒权属于国家教育权衍生出的“权力”,教师惩戒行为便是教师的职务行为,以法令行为说中的职务行为说作为正当化事由更为妥当。被害人承诺说要求监护人或学生签署同意惩戒的协议或生活公约,这不符合正常的教学实际,也难确保所有监护人或学生都愿接受,容易导致教师惩戒权落空,不利于教师正常的教育教学。此外,若将教师惩戒行为理解为正当业务,也是因职务行为而生的正当业务,且教师的主要业务是授课和科研,惩戒学生实乃迫不得已的下策,并非教师的主要业务,故而正当业务说有使教师惩戒权污名化之嫌。

(三) 社会学视角:结果导向与过度满足被害人诉求

教育惩戒权是教育法律赋予的教育者对被教育者的违法违纪行为施以负面体验,以达到教育目的的权力。若由学校实施则为学校惩戒权,由教师实施则为教师惩戒权,而教师惩戒权既是教师法赋予的指导管理权,也是学校教育惩戒权的具体化。教育惩戒权有学校惩戒权和教师惩戒权之分,且学校惩戒权大多依托于教师实施,教师惩戒便成为教育惩戒的关键部分。而教师惩戒往往掺杂个人价值取向,容易越界也便成为社会关注的焦点。当前,教师惩戒行为过罪化的社会因素主要包含以下两个方面。

一方面,受结果导向主义的深刻影响。根据前文分析可知,当前司法实践对关涉教师惩戒行为的刑事案件,目光仅仅局限于最终的结果,对于案件的起因、因果流程和是非曲直的关注度明显不足。这与教育领域一直奉行的结果导向主义密切相关,所谓教育的结果导向主义是以学生的学习成果为导向的教育理念,是由美国学者斯派蒂(Spady)在1981年提出,已经成为美国、加拿大和英国教育改革的主流理念,在教育领域过于强调结果价值。它的产生具有深厚的社会学、心理学和教育学的理论基础,这种价值导向也深刻影响关涉教育的司法案件。关涉教师惩戒的刑事案件,社会目光和司法目光往往忽视教师实施教师惩戒过程中的教育价值,而是关注学生在此过程中所遭受的损害结果。况且,学生是祖国的花朵和未来,受到全社会的格外青睐和照顾,学生一旦遭受损害,社会舆论的矛头便率先指向实施惩戒权的教师。因此,全社会对教师惩戒行为的宽容度相对较低。

另一方面,以安抚被害人一方的情绪作为主要目标。在少子化时代,学生都是父母眼中的瑰宝和掌上明珠,很多父母对子女存在溺爱而不忍责骂,也就难以忍受教师对其子女的惩戒行为,更勿论可能造成损害后果的教师惩戒行为。因此,一旦教师惩戒行为造成损害,以父母家长为代表的被害人一方可能会群情激愤,在具体个案中,司法者为了及时平息社会矛盾,可能忽视案件发生的前因后果和是非曲直,以严厉惩处被告人的方式安抚被害人一方的情绪。我们生活的环境是社群社会,社群既是自我的物质依托,也是自我追求的内在价值,在事实层面自我离不开各种各样的社群这样的物质载体,在充满温情的社群中人仿佛寻找自己的终极栖息地。寻找稳定的社会秩序是社群主义的价值追求,但适合于特定历史阶段的社会秩序可能会被特定的事件打乱,在业已发生变化的情况下,社会为了恢复原状不得不奋起直追。正是基于这一思维逻辑,司法者为尽快平息纠纷和恢复教育秩序,便倾向于严惩教师惩戒行为。然而,如此单向操作的结果可能不符合场景主义的法律实质正义,一味忽视教师惩戒的初衷和程序正义,可能无法实现教师惩戒制度改革的目标。

综上所述,尽管教师惩戒行为过罪化可能是由多方面原因杂糅所造成,但本文主要从法治因素和社会因素两个大的方面进行论证。在法治因素方面,教育法上教师惩戒权的模糊化和刑事法上教师惩戒行为正当化的定位不清是形成过罪化的重要原因。在社会因素方面,结果导向主义和被害人一方情绪的影响,是教师惩戒行为不断走向过罪化的另一诱因。

四、出罪路径:对阶层性犯罪论的贯通

学界对于教师惩戒行为的限度早已关涉,但大多拘囿于前置法领域,对教师惩戒行为的刑法限度鲜有观照,遑言纠正教师惩戒行为过罪化。在刑法领域探索教师惩戒行为的限度以遏制过罪化,关键是要贯通出罪路径。在司法论层面,我国当前关于犯罪成立的理论范式主要是传统的四要件理论和德日阶层性犯罪论,源于苏俄的四要件犯罪构成理论是平面耦合式的要件结合体,体系内只有入罪要件,诸如正当防卫、紧急避险等出罪事由在体系内难有容身之地,一旦被告人的行为串联起所有构成要件,往往直接推定为构成犯罪,形成“入罪容易出罪难”的困境,也是我国刑事司法整体性过罪化的重要病灶。随着构成要件、违法性和责任理论日益实质化,四要件理论因极端形式化、逻辑非缜密和结构多漏洞而备受指摘。鉴于我国教师惩戒行为具有明显的过罪化现象,有必要采纳包含出罪事由的阶层性犯罪论为研究方法,通过阶层递进方式全面贯通教师惩戒行为的出罪路径,进而保持刑法规制的限度。

(一) 指导理念:阶层性出罪的原则

本文提倡基于阶层性犯罪论的体系性思维,对触法教师惩戒行为的出罪寻觅基本路径。在正式进入阶层性出罪论的技术操作流程之前,有必要确立通过阶层性犯罪论对触法教师惩戒行为进行出罪应当遵循的基本原则,以此为据奠定出罪的基本理念和价值遵循。

首先,应当遵循法益衡量原则。对法律的遵守比例而言,被期望着的执行水平是一个最为重要的决定性变量,至今尚不存在一个充分复杂且在经验上可验证的法律遵守理论。但可以达成共识的是,对法律的充分遵守和执行,需要以相应的原则为指导才会更为妥当。善与恶的范畴界分源自人类保持社会稳定性的需要,是为维护社会稳定性所付出的代价,比有序更为重要的心理需要就是稳定性,从逻辑上来说,有序未必稳定,但稳定的必有序可循。社会层面的善恶界分需要法律层面予以回应,而利益衡量是确立善恶的重要原则,在刑法层面表现为法益衡量原则。当行为符合构成要件时,就可能发生了法益遭受侵害这一有害社会的结果(侵害法益A);但某些情况下同一行为也可能会保全另一法益(保全法益B),若经过衡量后得出保全法益优于侵害法益(B≧A)时,从社会功利主义视角就会将该行为予以正当化。法益衡量原则具体如何运用,恰似比例原则的体现,即对两方利益进行优劣、善恶界分需要遵循适当性原则、必要性原则和相当性原则。如果通过刑法惩治教师惩戒行为,经过法益衡量后能够得到更大的社会效益,则应当允许,否则应当进行出罪。

其次,适度遵循社会相当性原则。在社会学视角,卢曼选择行动的双重偶然性和多向多元复杂性,伊莱亚斯、布尔迪厄和季登斯则针对日常行为的反复性、重叠性、长期性、经常性、习惯性、反思性和恒久性进行思考。而这些思考是建立在社会相当性原则之上,在刑法领域,社会相当性是以一般人为标准,判断特定行为在日常生活中是否具有普遍性和通常性,归根到底是在社会观念上能够认可的行为,理论界为了赋予社会相当性原则的实质性内容,将其理解为历史上形成的社会生活秩序。这一社会相当性被认为是普遍合适的,那么即使可能造成损害也可以将其正当化。例如,教师对未完成课后作业的学生予以惩戒,要求其在课堂上站立15分钟,之后学生因其他不可预见的因素摔倒导致受伤。对此,教师罚站的惩戒方式符合社会相当性原则,应当阻却违法性,在我国刑法中可以通过意外事件进行出罪。

最后,遵循刑法适用的谦抑性原则。教师惩戒作为一个要素,涉及教育、社会生活、法律等多个社会系统。应对教师惩戒行为并非仅限于法律尤其是刑法措施,法律措施尤其是刑法措施成本高昂,有时也并不能取得良好的效果。因此,在能够适用非法律措施的情况下尽可能采取非法律措施,能够适用非刑法措施的情况下尽量采用非刑法措施。这一思路在刑法领域体现为谦抑性原则,即以“最好的社会政策就是最好的刑事政策”为理念,强调仅仅依赖刑法作为手段并不能遏制犯罪,况且刑罚具有严苛性,因此刑法仅应止于防止犯罪的最后手段,同时刑法不应触及社会生活领域的每一个部分,凡是欠缺刑法保护之必要,就应当侧重于宽容精神,刑法之补充性、片段性和宽容性正是谦抑性的核心内容。因此,当限制职称升级、吊销教师资格证等社会措施和非刑法措施能够有效应对触法教师惩戒行为时,就不应当适用刑罚来惩治教师惩戒行为。

总之,法益衡量原则、社会相当性原则和谦抑性原则,是对教师惩戒行为过罪化现象进行阶层性限缩所应遵循的指导理念。下文将以阶层性犯罪论体系为分析范式,对教师惩戒行为在每一阶层的出罪,均应直接或间接贯彻上述原则和理念。

(二) 该当性出罪:构成要件不该当

构成要件该当性的判断,需要通过对构成要件要素的解释来实现。本文赞同结果无价值的违法类型说,违法性的实质是对法益的侵害,只有通过客观要素才能判断行为是否对法益产生侵害与威胁,若将故意、过失等责任要素也纳入构成要件要素,会陷入整体判断,有损构成要件的限定机能。因此,在构成要件阶层只需考察客观构成要件要素。对此,可以客观归责理论作为判断构成要件该当性的范式。

其一,因未制造法不允许的风险而出罪。刑法上的行为学说史中存在因果行为论、社会行为论、目的行为论和人格行为论等,虽然当今在理论上讨论行为概念已不再具有重要意义,但行为依旧可以作为判断是否制造了法不允许风险的标准,只有行为制造或提升了不被允许的风险才有归责之必要。若行为虽有不当但未制造法不允许的风险,即无构成要件该当性。例如,“袁闻达诉朝晖中学侵犯生命权案”,被害人袁某在班上做作业,老师误认为其与同学在课堂打闹,“要包括袁某在内的三名同学回家写2,000字检讨。”袁某放学回家后因心感委屈而跳楼身亡,法院认为,被告教师对袁某进行的批评教育行为不构成侵权。日本也有类似案件,学生没有带课堂作业,老师怀疑其没有完成作业,要求他立即回家取作业,学生回家后即上吊身亡,法院认为老师的行为只是生活指导措施,作为教育的一部分应当被肯定。显然,上述教师要求写检讨书或要求取作业等,并未制造法不允许的风险,尚且不符合民事侵权要件,更勿论契合刑法中任何犯罪的行为构成。

其二,因未实现法不允许的风险而出罪。刑法意义上的结果是对法益的侵害与法益侵害的危险。即使行为虽有不当且有一定结果,但结果较为轻微,也无须评价为刑法上的风险实现。例如,“段金有诉晋宁区第四中学侵犯生命权案”,段某在学校期间不知为何被班主任当众训斥为智障和脑残(段某系智力残疾学生),之后老师还用教鞭敲打其手掌心三下,段某后在家中自缢身亡。法院认为,班主任惩罚学生的行为虽有不当,但情节显著轻微,未达到体罚学生的严重程度,并且班主任在惩罚学生时也不可能预见到学生因此上吊自杀的后果,班主任的行为无须担责。退言之,即使承认本案班主任行为属于体罚,其教鞭敲打手掌心三下也不可能产生刑法意义上的侵害法益后果,不该当任何犯罪的构成要件。

其三,因不在构成要件的保护范围内而出罪。在结果的客观归属问题上,长久以来以因果关系判断为基准,形成了条件说、合法则的条件说、原因说、重要说和相当因果关系说,而今德国主流学说抛开因果关系理论,另建客观归责理论。应当看到,条件说因判断过于宽泛而有伤及无辜之虞,其后形成的因果关系学说都旨在限缩条件说,客观归责理论也不外于此,当今的相当因果关系说和客观归责理论已走向融合。本质上都是将因果关系的判断分为事实与价值两层,事实层面以条件说为基础,价值层面进行规范限缩,这种二阶判断只为实现处罚适正和坚守罪刑法定原则。在教师惩戒行为的构成要件判断上,行为与结果分别界定基本可以解决大多该当性问题,但因果流程的回溯也不能被忽视。例如,“张某某诉学校侵权案”,张俊楠因班主任的过分指责、侮辱而跳楼。法院认为,班主任并未体罚或者变相体罚张某某,班主任无法预见上诉人将发生跳楼轻生行为,其受伤与被告不存在因果关系。这一判决值得肯定,本案所造成的结果及其流程并不在构成要件的保护范围内,应当阻却客观归责,也阻却了民事侵权责任。值得一提的是,特殊体质不能阻却客观归责。例如,“刘家星过失致人重伤案”,初中学生杨某因违反班级纪律被其班主任刘家星采取惩罚措施,不让其坐在原位,让其搬着凳子蹲在后排听课,期间刘家星让杨某双腿插入凳子内,呈半蹲姿势,长达约5日,后杨某因此发病住院,经鉴定,杨某血栓的形成与体位限制存在直接因果关系,其损伤程度为重伤二级。即使辩护人提出特殊体质阻却因果关系的辩由,也未获法院认可。但据此直接肯认刘家星的行为构成犯罪的结论,仍需商榷。

总之,在构成要件阶层,通过客观归责理论的模型对成文或不成文构成要件要素进行规范检视,目光往返于事实与规范之间,为防止将无该当性的行为强行构成要件化,必须时刻思考出罪解释论,以便在入罪的最前端贯彻罪刑法定原则的出罪功能。

(三) 违法性出罪:阻却刑事违法性

构成要件阶层是浅层的事实归纳和形式的规范理解,而违法性阶层是深层的价值考量,旨在检验行为是否与法规范敌对。因此在违法性阶层主要甄别行为是否具有实质上的违法阻却事由,将那些虽有形式违法但无实质违法(无法益侵害性)的行为排除出犯罪认定流程。至于教师惩戒行为的允许性界限,则需要在具体情况下考察惩戒的必要性、方式和结果。以下将结合具体事由予以阐论。

其一,通过法令行为出罪。我国教师惩戒行为的正当化定位应是法令行为,教师基于严格的教育任务考量,在正当履行职务过程中发动惩戒权即使表面上具有该当性,也应阻却违法性。例如,“程某诉周晓君等侵权案”,周晓君在课堂上要求学生程某背诵课文,程某不能将课文全部背出。周晓君随即将程某叫到教室后面,当着全班同学的面,对程某进行言语侮辱(训斥)并且用竹尺打了两三下。下课后又将程某叫至办公室,继续进行责骂。程某因心理承受能力低,在回到教室后,从教室四楼跳下。法院认为,周晓君行为并未达到严重失常的程度,程某虽然系未成年人,但已年满15周岁,心智发展较为成熟,应该具备较好的克服挫折、抵抗压力的心理能力,也应当能够充分认识到从4楼跳下的危险性,更应当做到爱惜自己的身体和生命,但不幸的是程某在遭遇不顺心之事时,却选择伤害自己的身体,其自身对损害的发生负有很大的责任。此类行为属于教师的职务行为,即使略有不当也无须法律过度介入,教师的民事责任尚待商榷,更勿论刑事违法性。

其二,通过正当防卫出罪。如果教师本人遭遇学生的无端攻击,或其他同学遭到欺辱和霸凌,教师行使惩戒权以排除本人或学生的危难,即使使用了有形力并给攻击者带来侵害或肉体上的痛苦,也因构成正当防卫而阻却不法。在德国刑法理论上对正当防卫的正当化根据存在“个人保全”和“法的确证”两个原理,通说认为,教师具有一种紧急防卫权,在必要的情况下,也能够将动手性的斥责予以合理化,教师作为主权承担者的资格,并不与这种紧急防卫权发生冲突,紧急防卫权在各种情况下都要服从社会道德性限制,只有在非常严重的情况下,老师的还手才符合这种限制。应当注意,我国刑法对正当防卫的构成不要求必须为了本人利益,基于见义勇为也能正当防卫,因此“法的确证”原理与我国刑法具有天然亲密性。根据《教师法》第8条规定,教师有义务制止有害于学生的行为。当面对学生侵害同学时,教师发动惩戒权制止不法侵害,不仅符合法确证的正当防卫,更是教师职务要求,反而若教师熟视无睹,轻者为失职行为,重者可能构成不作为犯罪。但是,教师惩戒超过了实质性的正当防卫限度也不能阻却违法性。

其三,通过被害人承诺出罪。教师惩戒行为本身的正当化定位是法令行为,但不排斥略超教师惩戒权限度的行为可以被害人承诺出罪。首先,承诺的主体必须具有完全民事行为能力。未成年人学生同意教师的体罚行为一律无效,若老师误以为承诺有效也属违法性认识错误,不阻却违法性,一旦造成轻伤以上损害将构成故意伤害罪。未成年人的监护人的承诺应当有效,某些家长为了教育顽劣的孩子,将孩子送往军事化训育学校,且在协议上同意适度体罚,此后因教官体罚造成轻伤以下结果,应当阻却刑事不法。其次,承诺的标准有限度要求。基于被害人承诺的一般原理,只有轻伤以下的承诺方可有效,教官体罚造成学生重伤的,即使存有承诺也不阻却违法性。再次,教师惩戒通常不具有紧迫性,因此承诺应限于真实的承诺,对于推定的承诺不应阻却不法。最后,被害人同意体罚与国家禁止体罚并不矛盾。此处被害人承诺轻伤以下损害后,其有效性只在于阻却刑事违法性,而国家禁止体罚是从前置法角度提出的要求。概言之,即使被害人承诺体罚有效,也只能阻却刑事违法,并不阻却行政违法。

总之,符合构成要件该当性的教师惩戒行为,未必要给予刑法上的否定评价,通过违法性阶层出罪旨在阻却刑事违法,但不能由此也得出阻却民事侵权和行政违法,刑法与前置法的违法性结论异致并不矛盾,法秩序的统一并非结论的完全一致或规范含义的同解,关键在于各法域规范目的实现的统一。

(四) 有责性出罪:欠缺非难可能性

通过构成要件阶层和违法性阶层检测,并不必然得出有罪论,尚需再经责任阶层检验,考察的基准并非传统理解上的主观恶性或人身危险性,主要在于体认有无“非难可能性”。因此,责任的本质完全按照心理责任论尚不充足,故意、过失等心理因素并不能反映责任的全貌,需要转入规范责任论,不仅要考察心理因素,更应观照行为可能性等规范要素。由此,才能系统集合责任阶层的出罪资源。

其一,通过主观罪过阙如出罪。刑法意义上的主观罪过包含故意和过失,对于故意犯罪要有明知和意志因素,对于过失犯罪需要具有预见可能性、结果回避可能性,欠缺明知要素将阻却故意,欠缺预见可能性、结果回避可能性则阻却过失。例如,“张某过失致人重伤罪案”,被告人张某(音乐老师)对陈某甲(男,时年12岁)进行架子鼓教学辅导,由于陈某甲屡次打错音符,被告人张某遂用右脚踢陈某甲的屁股以示惩罚,陈某甲见状转身躲闪时被踢中腹部,导致脾破裂并行全脾切除术。检察院以故意伤害罪提出抗诉,再审法院认为,原审被告人张某主观上没有伤害的故意,本案后果是其过失行为导致,原一审判决、二审裁定对本案定性为过失致人重伤罪,定罪准确。本案张某对损害结果并不希望更无明知,应当阻却故意。但张某应当预见到自己脚踢屁股时被害人会有躲避反应,进而有伤害其他部位的可能性,因此张某行为具有预见可能性和结果回避可能性,并不阻却过失,再审判决值得肯定。但行为人若无预见可能性也便无非难可能性,例如,“陈某某诉彭东芹健康权案”,彭东芹因陈某某在课堂上与他人说话违反课堂纪律,便使用扫帚柄打了原告和另一名同学的屁股。另一名同学没有任何症状,但原告却下肢不能动弹。法院认为,被告彭东芹在课堂上殴打原告致伤,造成原告七级伤残,行为具有违法性,彭东芹是侵权人,依法应当承担赔偿责任。本案单从行为与结果来看,符合该当性和违法性,但是行为人无法预见到自己的行为会产生如此严重的后果,确无预见可能性,应当阻却责任,在我国刑法规范和传统刑法理论中可以意外事件排除犯罪。应当注意,否定刑事责任与肯定侵权责任之间并不互斥。

其二,通过欠缺违法性认识可能性出罪。“不知法不免责”是古老的法谚,但不是绝对的原则,准确的表达应当是虽不知法但能知法的不免责。我国刑法并无直接关涉违法性认识错误的条款,在德国、日本刑法以及我国台湾地区“刑法”中都存有违法性认识错误的设置,德国刑法第17条规定:“行为人行为时没有认识违法性,如该错误不可避免,则行为不负责任。如错误认识可以避免,则依第49条第1款减轻处罚。”德国之前的习惯法是认可教师的责打权(包含体罚的惩戒权),后来已经从教育的立场明确废除责打权,若教师有足够理由信赖习惯法,并实施了责打行为,只不过犯了不可能避免的禁止错误(阻却责任)。日本刑法第38条第3款规定:“即使不知法律也不能认为没有犯罪的故意,但可以根据情况减轻刑罚。”我国台湾地区“刑法”第16条规定:“除有正当理由而无法避免者外,不得因不知法律而免除刑事责任。但按其情节,得减轻其刑。”德日刑法理论基本承认欠缺违法性认识不免责,但欠缺违法性认识可能性则阻却责任,这一理论也逐渐被我国学界接受。本文认为,我国司法实践存在“入罪容易出罪难”的困局,应当坚持“入罪合法,出罪合理”,对超法规的责任阻却事由应当予以认可。例如,边远山区教师不知道能否体罚学生便向法官咨询,法官给出肯定的答案,教师基于对法官的信赖而实施的体罚行为应当阻却责任;若该教师只是自信体罚合法,虽不阻却责任但基于其教育目的也可减免处罚。

其三,通过欠缺期待可能性出罪。在特定场合,如果不能期待行为人实施其他适法行为,就不能对其进行非难,期待可能性设置的出发点是对那些实施行为时承受巨大精神压力者,不能过分苛责。例如,德国刑法第33条规定:“防卫人由于慌乱、恐惧、惊吓而防卫过当的,不负刑事责任。”此条款的设置正是基于期待可能性考量。应当看到,我国近年来弑师现象不断,且防卫过当是我国防卫领域的顽疾,为防止二者杂糅而过分侵害教师权利,基于欠缺期待可能性的酌量,应当赋予教师阻却责任的正当防卫权。当学生以严重暴力手段攻击老师时,教师以发动惩戒权方式实施防卫,基于慌乱、恐惧和惊吓的处境,即使防卫结果略有过当,也可以欠缺期待可能性阻却责任。

五、结语

美国教育法学者指出,“教育者权利边界还将继续由法院在判决中不断厘清”。我国司法判决对教师惩戒行为过罪化的现象“非一日之寒”,包含教育理念、家庭环境、媒体渲染和社会舆论等多重病因,本文无力网罗所有因由,主要从法规范层面探求过罪化生成的法律症因。理清前置法层面教师惩戒权的性质,甄别教师惩戒行为的职务属性,为刑法领域正当化定位廓清障碍。教师惩戒行为正当化在德日刑法教义学中早已深入探讨,我国学界对其关注不够、识别不精,对实践中过罪化也鲜有指涉。我国教育制度改革的顶层设计希冀规范、落实和提倡适度的教师惩戒权,因此纠正教师惩戒行为过罪化和保持刑法规制明确限度,是当前我国人权法学和刑法教义学的重要课题。然而,刑法不是无处不在的道德约束法,也不是急于求成的行政管理法,而是以人权保障为核心,以谦抑谨慎为理念,以罪刑法定为底线的最后保障法,探求刑法介入早期化、主动干预性,最终的结果可能是与虎谋皮或饮鸩止渴。对教师惩戒行为应尽量由教育法律、行政法和民法来调整,刑法应当保持克制,如此才能让教师惩戒权有效贯彻。

【童云峰(1992-),华东政法大学中国法治战略研究院特聘副研究员,研究方向:刑法学,教育法学。】

【本文为国家社会科学基金重点项目“预防性犯罪化立法冲击下刑法教义学的应对与发展研究”(22AFX008);上海市哲学社会科学规划课题青年项目“数字时代个人信息权益的全生命周期刑法保护研究”(2023EFX010)成果。】

Abstract:The right to education is an important part of basic human rights. To transform from a designed vision to a reality in practice,teachers' right to discipline,as a component of the right to education,needs tangible support from the criminal law.The criminal law cannot be absent from promoting the rule of law in education. However,in practice,teachers' disciplinary behaviors are often excessively criminalized,leading to problems such as over-expanding punishment and harming the innocent and even the malaise that endanger substantive justice such as the tarnishing of teachers' disciplinary power and the imbalance of teachers' disciplinary behaviors. Such overcriminalization has its social causes and normative crux,which is the ambiguity of regulations of teachers' disciplinary power in terms of the pre-existing law and the unclear positioning of the justification of teachers' disciplinary behaviors in terms of the criminal law. Therefore,it is necessary to carry out a dual clarification of the chaotic parts of the two laws and determine the corresponding guiding principles,and test them one by one through the multilevel theory of crime to make the path of exculpation clear. At the level of constituent elements,the exculpation is achieved through the normative judgment of the constituent elements;At the level of illegality,the exculpation is achieved by virtue of substantive considerations of reasons such as legal acts,legitimate defense,and victims' commitments;At the level of accountability,the exculpation is achieved through the value screening of the culpability paradigm. We should reverse the trend of overcriminalization of teachers' disciplinary behaviors by clearing the way of exculpation.

Keywords:Teachers' Disciplinary Behaviors;Overcriminalization;Multilevel Theory of Crime;Justifiable Reason

(责任编辑 杜 磊)

京公网安备 11010102003980号

京公网安备 11010102003980号